Приоритеты развития научно-технологического сектора в России и Китае

Автор: Кучумов А.В., Еремичева П.Ю.

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 1 (71), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности развития экономики Китая и России, вклад стран в научно-технологический сектор для повышения рейтинга государств на мировой арене на современном этапе развития. Авторы изучили положение стран в рейтинге подготовленности к инновационному технологическому развитию, оценили сложности и приоритеты увеличения доли инновационной отрасли в ВВП Китая и России на основе программ стратегического развития.

Китай, Россия, инновации, научно-технологический сектор, цифровая экономика, технологии, стратегия инноваций

Короткий адрес: https://sciup.org/148331302

IDR: 148331302 | УДК: 339.9

Текст научной статьи Приоритеты развития научно-технологического сектора в России и Китае

Многолетний опыт организации региональных интеграций, примеры межгосударственного сотрудничества, основанного на решении общих эволюционно-значимых задач, растущее влияние глобализационных процессов явно подчеркивает тенденцию к поддержке развития молодых отраслей, цифровой экономики, раскрытия базовых и специальных возможностей развития инноваций. Современный этап развития двух крупных экономик – России и Китая не является исключением, в первую очередь с той позиции, что государства разделяют представления о гармонизации торговых взаимоотношений, имеют схожие взгляды в контексте повышения безопасности, социально-экономической положительной динамике и адаптации к глобализационным процессам. Инновационное и научно-технологическое развитие включено в перечень приоритетных направлений развития сотрудничества Китая и России, а также соприкасается со стратегическими планами стран.

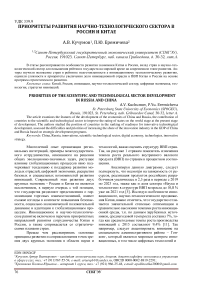

Прежде чем рассматривать основные принципы развития и соприкосновения точек зрения двух крупных экономик в области науки и технологий, важно оценить структуру ВВП стран. Так, на рисунке 1 отражен показатель изменения темпов роста реального внутреннего валового продукта (ВВП) по странам в процентном соотношении.

Анализируя данную диаграмму, следует подчеркнуть, что несмотря на зависимость от ресурсов, реализация продуктов российских разработчиков увеличилась в 2,5 раза в периоде с 2019 по 2023 год, также как и доля сектора «Наука и технологии» в структуре ВВП возросла до 10,8 % уже на 2021 год [5]. Исследуя особенности инновационного, научно-технологического продвижения Китая, важно отметить, что государство отличается значительной степенью оптимизации и сравнительно высокими темпами роста инновационной среды, т.к. по данным зарубежных источников, среднегодовой темп роста составил 7%, тогда как среднегодовые темпы роста производства инноваций с 2015 составляют 9,4% [11]. Так например, следует акцентировать внимание на специальном административном районе – Гонконг, который является мировым центром инновационных, в том числе цифровых технологий и

EDN IMNXGF мировым финансовым центром, где сосредоточены организации, функционирующие в сфере разработки и внедрения цифровых технологий, венчурные фонды, предприятия, занимающие лидирующие позиции в отрасли информационных технологий. Зарубежные специалисты в отчетных документах в равной степени определяют Китай и

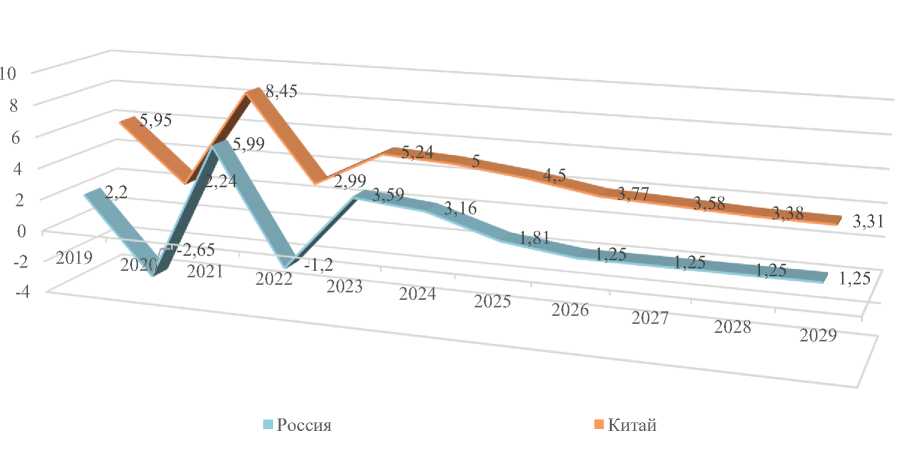

Гонконг, как перспективные территории развития инноваций. Ниже представлен рисунок, на котором сопоставляются позиции России, Китая и САР Гонконга (в совокупности по показателям) в контексте подготовленности к научно-технологическому и цифровому росту (рис. 2).

Рисунок 1 – Темпы роста реального ВВП в России и Китае на основе прогноза (%, 2019-2029 гг.) [8; 9]

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Россия Китай, Гонконг САР

ИКТ

НИОКР Финансы

Навыки специалистов Промышленность Общий рейтинг

Рисунок 2 – Положение Китая, Гонконга и России в общемировом рейтинге подготовленности стран к инновационному технологическому развитию (2023 г.) [12]

Обращаясь к данной диаграмме, необходимо подчеркнуть, что положение Китая и Гонконга в общемировом рейтинге подготовленности стран в действительности ниже, чем предполагалось экспертами, акцентируя внимание на способности производить, внедрять инновации и инвестировать во внешние рынки с целью получения доступа к ресурсам и повышения собственной эффективности, т.к. наблюдается существенное неравенство между центральными территориями и периферией в качестве интернет-покрытия и скорости широкополосного доступа.

Для Российской Федерации, как и для Китая принципиальным аспектом является повышение эффекта от инновационного и научно-технологического секторов в структуре ВВП, в частности их способность образовывать взаимосвязи и взаимозависимости с рядом других отраслей, обеспечивая общее увеличение мультипликативного эффекта, влиять на рост инвестиционной привлекательности территорий, что лежит в основе качества ВВП [2]. Удалось рассмотреть значения показателя по индексу инноваций на примере России и Китая, который включает в себя комплекс параметров, в их числе:

-

- уровень доходов (ВВП на душу населения);

-

- уровень развития (паритет покупательской способности);

-

- отраслевая структура экономики;

-

- уровень безработицы;

-

- коррупция;

-

- внутренний и внешний баланс;

-

- влияние глобализации и т.п. [10].

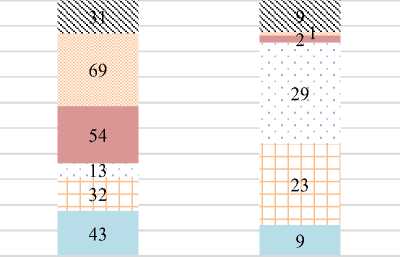

На рисунке 3 отражены позиции Китая и России по годам в контексте индекса инноваций.

46,4

46,6 47,5

45,4 44,7

53,1

52,5

50,6

54,8 54,8 55,31

,

Китай

Россия

Рисунок 3 – Индекс инноваций Китая и России в динамике (2011-2023 гг.) [10]

Анализируя диаграмму, представленную выше, стоит отметить, что Россия занимает менее высокие позиции, что аргументируется политикой отставания в сфере высокотехнологического развития [3]. С одной стороны, это связано с изоляцией от внешних европейских и американских рынков и потерей связи с поставщиками готовых изделий, программных обеспечений и базовых цифровых продуктов по причине напряженной геополитической обстановки, а с другой стороны, кадровым дефицитом и недостаточно высоким общим уровнем технологического суверенитета.

Сравнительно с Китаем и их стратегией внешнеэкономической экспансии, которая предполагает повсеместное участие государственных структур и строгое регулирование взаимоотношений бизнеса и унитарных предприятий, что впоследствии привело к слиянию бизнеса и власти, в России присутствует рассредоточенность институтов власти, образования и предпринимательства. Подобная ситуация порождает неоднородность системы в контексте инноваций и замедляет реализацию регулятивной, защитной и информационной функций, что подкреплено отсутствием единых норм и взаимовыгодных условий. Данная проблема отражает несвязанность каналов передачи знаний и информации, снижает перспективы развития кадровой сферы.

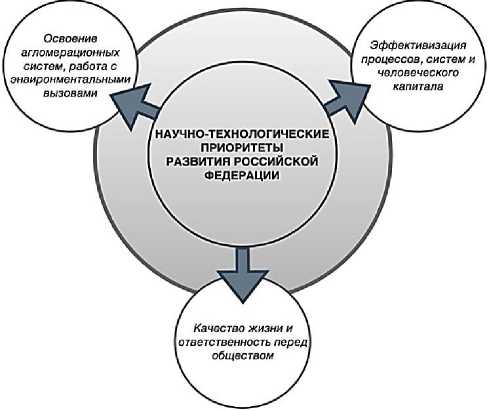

Приоритетные фракции научного и инновационного развития Российской Федерации в контексте стратегических целей раскрываются во вполне конкретных задачах, которые проявляются в снижении социальной напряженности, минимизации экологических рисков и повышении конкурентоспособности бизнеса и государства на мировой арене, в целом.

Рисунок 4 - Приоритеты научно-технологического и инновационного развития Российской Федерации на примере Стратегии

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» (от 28.02.2024), документ раскрывает базу под планируемые практические действия, связанные с усилением независимости государства, в том числе отраслевой, повышением конкурентоспособности страны на мировой арене и увеличением числа потенциально перспективных для внешнего рынка бизнес-элементов с целью реализации внешнеориентированного импортозамещения, расширение перечня производимых наукоемких продуктов и технологий [1].

В качестве пояснения рис.4 важно обозначить, какими задачами характеризуются описанные выше направления (табл. 1).

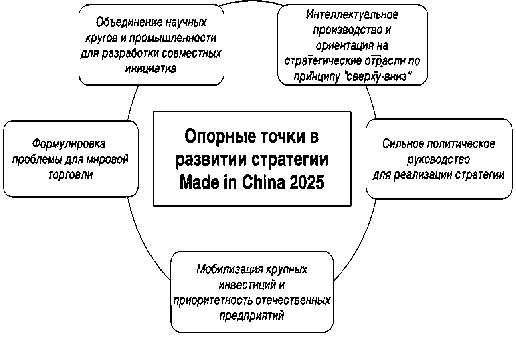

Рисунок 5 – Категоризация приоритетов и вызовов в рамках стратегии Made in China 2025 [6]

Таблица 1 – Приоритеты и задачи Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации

|

№ |

Приоритетные направления |

Задачи в рамках приоритетных направлений |

|

1 |

Освоение агломерационных систем, работа с вызовами для окружающей среды |

Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, развитие высокой продуктивности и экологической ответственности при реализации хозяйственной деятельности, организация взаимосвязанности территорий за счет развития интеллектуальных телекоммуникационных и транспортно-логистических систем |

|

2 |

Эффективность процессов, систем и человеческого капитала |

Развитие передовых цифровых, интеллектуальных производственных технологий, роботизированных систем, новых материалов и способов конструирования |

|

3 |

Качество жизни и ответственность перед обществом |

Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и вспомогательным технологиям, обеспечение реализации программ противодействия техногенным, биогенным, социально-культурным и ценностным угрозам, экстремизму и терроризму, расширение возможностей эффективного и ускоренного ответа российского общества и систем на вновь возникающие крупные вызовы |

Источник: Министерство образования и науки Российской Федерации // Департамент науки и технологий: стратегия научно-технологического развития России и технологический прогноз. URL:

Обращаясь к особенностям ведения бизнеса в Китае и потребностям государства в вопросах развития научно-технологической отрасли, важно подчеркнуть, что была сформулирована и представлена к реализации стратегия «Сделано в Китае 2025» (Made in China 2025). Специфика стратегии в том, что к 2025 году Китай перерастет из торгового конгломерата в мирового электронного лидера. В частности, интерес направлен в сторону повышения внутреннего содержания компонентов инновационного и научно-технологического рынка Китая до 70% к концу года. Кроме того, MIC 2025 направлена на решение задач в рамках 10 ключевых отраслей, среди которых:

-

- развитие программного обеспечения;

-

- расширение и продвижение рынка микроэлектроники;

-

- развитие биотехнологий;

-

- развитие «зеленой» энергетики и экологичных транспортных средств;

-

- исследование специфики искусственного интеллекта и возможностей его адаптации, внедрения и использования;

-

- разработка новых материалов и т.д. [7].

Ниже, на рисунке 5 приведены характерные черты рассматриваемой стратегии, которые раскрываются в вызовах и приоритетных направлениях развития.

Важно предложить разъяснения представленных на схеме приоритетных направлений развития китайской стратегии расширения научнотехнологического рынка. Ниже представлена суть рассмотренных категорий:

-

1. Интеллектуальное производство и ориентация на стратегические отрасли по принципу «сверху-вниз». Стратегия специализируется на интеллектуальном производстве в следующих секторах: информационные технологии нового поколения, высокотехнологичное оборудование с числовым программным управлением и робототехника; аэрокосмическое и авиационное оборудование; морское инженерное оборудование и высокотехнологичные перевозки; современное железнодорожное оборудование и т.д.

-

2. Сильное политическое руководство для реализации стратегии. Распределение ответственности и вклада между различными министерствами и вспомогательными структурами. Например, в то время как Государственный Совет выступает в качестве координирующего органа, Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) несет ответственность за реализацию задач.

-

3. Объединение научных кругов и промыш-

- ленного сектора для разработки совместных инициатив. Расширение роли университетов и степени их вовлечения в практическую инновационную деятельность, учитывая, что китайские поставщики на настоящий период времени не в состоянии предоставить необходимые передовые технологии.

-

4. Мобилизация крупных инвестиций и приоритетность отечественных предприятий. Создание и поддержание потенциала для создания роста спроса на интеллектуальные производственные продукты, такие как промышленные роботы, беспроводные сенсорные сети и чипы радиочастотной идентификации.

-

5. Формулировка проблемы для мировой торговли. Например, реализация протекционистских мер по отношению к иностранным организациям, относящимся к странам в числе основных торговых партнеров, т.к. они становятся источниками возникновения и предметом воздействия в рамках проблемы неравного отношения по сравнению с китайскими организациями. С другой стороны, важно совершенствовать системы интеллектуальной собственности (ИС), благоприятствующие отечественным мерам профессиональной экзаменации и сертификации (FRM) [6].

Таким образом, исследование конъюнктуры рынков Китая и России, опыта формирования стратегий и анализ существующих особенностей в контексте развития научного-технологиче-ского сектора, роли государств на рынке наукоемкой и инновационной продукции позволило составить представление о слабых сторонах, вызовах и приоритетах совершенствования системы повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики стран.