Приоритеты регионального стратегирования: роль и детерминанты климатической повестки

Бесплатный доступ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления традиционного подхода к выбору стратегических приоритетов регионального развития в условиях климатической повестки, отражающей глобальные тренды по энергопереходу, декарбонизации и адаптации к изменениям климата. Большую роль при этом играет адекватная оценка регионами климатических изменений, а также климатических рисков, угроз и открывающихся возможностей, которые должны быть учтены в стратегических планах социально-экономического развития. Особое значение в условиях возникновения климатических катаклизмов имеет бесперебойная работа энергетической инфраструктуры, которая в российских условиях работает в формате объединенных энергетических систем. Данное обстоятельство обусловило выбор в качестве объекта исследования одиннадцати регионов, входящих в объединенную энергетическую систему Урала. Цель исследования заключается в обосновании методики диагностики и оценки имплементации детерминант климатической повестки в приоритеты регионального стратегирования и анализа степени готовности регионов энергосистемы Урала к возрастающим климатическим рискам. Гипотеза исследования заключается в обусловленности природно-климатическими условиями и климатическими рисками, способными причинить существенные ущербы, выбора приоритетов регионального стратегирования и степени проработки региональных планов адаптации к изменениям климата. В качестве методов исследования применялись контент-анализ, методы анализа, синтеза, сравнительной аналитики. В качестве информационной базы исследования использовались материалы, размещённые на официальных сайтах регионов и органов государственной статистики, в информационно-правовой базе «Консультант+», в открытом доступе сети Интернет, в частности, документы Росгидромета, региональные планы адаптации к изменениям климата, стратегии социально-экономического развития регионов и др. Выявлено, что работа ведется и по формальным критериям в целом соответствует рекомендациям Правительства РФ и Министерства экономического развития РФ. В ходе исследования гипотеза подтвердилась: выявлено, что в основном регионы сформировали региональные планы адаптации к изменениям климата, и приоритеты стратегии социально-экономического развития отражают детерминанты климатической повестки и наиболее существенные риски, которые будут проявляться в связи с изменением климата. Однако факт наличия в региональных стратегиях тех или иных приоритетов, прямо или косвенно касающихся глобальной климатической повестки, не означает, что они детально проработаны в формате конкретных политик, программ, проектов. Полученные результаты могут использоваться для совершенствования регионального стратегирования в контексте гармонизации стратегий социально-экономического развития и планов адаптации к изменениям климата.

Региональный план адаптации к изменениям климата, климатические риски, стратегирование социально-экономического развития, декарбонизация, энергопереход, митигация

Короткий адрес: https://sciup.org/147247999

IDR: 147247999 | УДК: 332.142.2 | DOI: 10.14529/em250104

Текст научной статьи Приоритеты регионального стратегирования: роль и детерминанты климатической повестки

В числе принципов пространственного развития, формирующих условия эффективного использования ресурсов, Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года (далее Стратегия), принятой в декабре 2024 г., определены: «обеспечение максимальной загрузки существующих объектов инфраструктуры; планирование создания новых объектов инфраструктуры на основе их приоритезации с учетом оценки социально-экономических эффектов»1. Вни- мание также уделено проблемам изменения климата и формированию системы «адаптации к изменению климата, включающей национальные, отраслевые и региональные планы адаптации к изменению климата» 2.

Особые условия, в которых развиваются российская экономика и общество, выводят вопросы климатической повестки на новый уровень. Это подтверждается принятием новой Климатической

2036 года. утверждена распоряжением Правительства РФ № 4146-р от 28.12.2-24 г. доктрины3 в октябре 2023 г. и является сигналом готовности к глобальному диалогу по вопросам митигации4 и адаптации к изменениям климата.

Методология климатической повестки в России находится в стадии формирования и в большей степени носит концептуальный характер. На сессии Климатического форума РСПП в феврале 2025 г. министр экономического развития России М. Решетников обозначил необходимость формирования прагматических подходов к климатической повестке с учетом национальных интересов, а также было заявлено, что «предстоит адаптировать к изменениям климата практически все сферы жизни общества и отрасли экономики. Кроме того, климатическая повестка сопряжена с глобальным энергопереходом, который является внешним вызовом для конкурентоспособности российской экономики»5. Важность решения названных проблем для России обозначена также созданной в 2024 году Контактной группой БРИКС по климату и устойчивому развитию. Вовлеченность российских товаропроизводителей в глобальные цепочки стоимости, охватывающие свыше 80 % мировой торговли [1], предъявляет особые требования к вопросам декарбонизации и повышения энергоэффективности.

В контексте сказанного, устойчивость экономики регионов во многом будет определяться консолидацией энергетического потенциала, что в условиях российской экономики означает включенность региона в одну из семи объединенных энергетических систем России. Данное обстоятельство предопределило объект данного исследования – регионы, входящие в объединенную энергетическую систему Урала, охватывающую одиннадцать субъектов РФ: Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи, Пермский край, Кировскую, Оренбургскую, Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области.

Выбор объекта исследования обусловлен критической ролью энергетической инфраструктуры как «важнейшей пространствообразующей основы, стратегического, критически значимого фактора функционирования территорий, формирования пространственной структуры экономики» [2, с. 5].

Теория и методы

Для анализа проблематики приоритетов климатической повестки в стратегических документах российских регионов важно уточнить ключевые понятия и вектор расширения климатических факторов на социально-экономические системы различного уровня.

Климатическая повестка основана на международном сотрудничестве и реализуется по двум стратегическим направлениям, определяющим глобальные мейнстримы перехода на низкоугле-родную модель развития. Стратегию митигации в бо́льшей степени характеризует комплексный процесс, получивший название IV энергоперехода (energytransition), составными компонентами которого являются: декарбонизация, расширение возобновляемой и чистой энергогенерации, структурная трансформация энергосистем, энергетическая безопасность и др. Стратегия адаптации к изменениям климата отражает переход к «зеленой» экономике6 (экономике замкнутого цикла), призвана обеспечить смягчение действия климатических рисков и означает процесс ESG-трансформации, охватывающей решение множества социальных, экологических и экономических задач, что требует единства действий государственных и корпоративных управленческих структур всех уровней от глобального до наноуровня [3–7].

Климатическая повестка по-новому ставит вопрос о выборе приоритетов стратегического развития регионов, поскольку для решения региональных проблем необходимо учитывать факторы глобального воздействия.

Во-первых, проблема пространственных «разрывов» по таким позициям, как экономический потенциал и уровень доходов, ресурсная и инфраструктурная обеспеченность и проч., предполагает поиск новых механизмов и инструментов экономического развития территорий в условиях долговременных и необратимых климатических изменений.

Во-вторых, усиление глобальных вызовов и периодическое возникновение экзогенных шоков в индустриальных (экспорто/импортоориентирован-ных) регионах, каковыми являются регионы уральского энергосетевого комплекса, актуализирует задачу формирования новых хозяйственных механизмов, выбора приоритетов и режимов экономической политики в формате «макротерритория-регион», учитывающих функциональную специализацию, пространственные условия и совпадающие интересы, что позволит выработать механизмы реализации политики декарбонизации без нанесения ущербов хозяйствующим субъектам, не отвечающим «зеленым» стандартам.

В-третьих, учащение форс-мажорных обстоятельств, обусловленных глобальной климатической повесткой, определяют важность стратегических и оперативных решений по вопросам митига-ции и адаптации к изменениям климата в формате «макротерритория-регион», обеспечивающих новое качество экономического роста с учетом таких факторов, как пространственное расположение, инфраструктурная обеспеченность, природноклиматические условия и проч.

В-четвертых, необходимость формирования условий притока капитала в регионы для реализации климатической повестки предполагает формирование институтов поддержки, стандартов и переходных финансовых инструментов [8, 9], обеспечение доступа «коричневых» хозяйствующих субъектов к финансированию для перехода к «NetZero» [10], что предполагает прозрачную оценку институтами финансово-кредитного рынка инвестиционных проектов в контексте учета климатических и ESG-рисков [11].

В-пятых, включенность региональных экономических субъектов в глобальные, национальные и региональные цепочки поставок предполагает экологизацию производства, соответствие требованиям экологических стандартов и принципам ESG [11–15], особенно в контексте принятия Евросоюзом Директивы о комплексной проверке корпоративной устойчивости (Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD или CS3D)7.

Дифференциация российских регионов по природно-климатическим условиям ставит задачу выработки климатической политики перед каждым регионом с учетом возрастающих рисков и вновь открывающихся возможностей. Адаптация субъектов федерации к изменениям климата и энергопереходу носит индивидуальный характер и значительно обусловлена спецификой локальных социально-экономических процессов. Но поскольку Климатическую повестку формируют две стратегии: митигация и адаптация к климатическим изменениям, постольку особым фактором регионального стратегирования становится энергетическая инфраструктура, с одной стороны, являющаяся базовым системообразующим элементом регионального развития, с другой, – выступающая мощным источником парниковых выбросов.

В числе приоритетов энергоперехода, которые должны быть имплементированы в региональные стратегии, особое место занимает требующая решения «энергетическая трилемма», разработанная Всемирным энергетическим советом и включающая энергетическую безопасность (Energy

Security), энергетическую эффективность (Energy Equity), экологическую устойчивость (Environmental Sustainability). В контексте решения задач регионального развития это можно рассматривать как «обеспечение доступной энергии в достаточном объеме и по приемлемой цене; обеспечение надежности и безопасности энергоснабжения; экологичность энергообеспечения (минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду)» [16, c. 27].

Климатическая повестка как идеологический концепт, подлежащий отражению в документах стратегического планирования российских регионов, является сложной и многогранной сферой исследования. Цель исследования заключается в обосновании методики диагностики и оценки имплементации детерминант климатической повестки в приоритеты регионального стратегирования и анализа степени готовности регионов энергосистемы Урала к возрастающим климатическим рискам. Гипотеза исследования заключается в обусловленности природно-климатическими условиями и климатическими рисками, способными причинить существенные ущербы, выборов приоритетов регионального стратегирования и степени проработки региональных планов адаптации к изменениям климата. В качестве методов исследования применялись контент-анализ, методы анализа, синтеза, сравнительной аналитики.

Для диагностики и оценки имплементации детерминант климатической повестки в приоритеты регионального стратегирования и анализа степени готовности регионов энергосистемы Урала к возрастающим климатическим рискам автором разработана методика, включающая следующие этапы:

-

1) сравнительная характеристика социальноэкономического положения регионов с целью выявления масштабов межрегиональной дифференциации на основе данных официальной статистики;

-

2) анализ финансирования климатически ориентированных мер и определение вклада регионов в реализацию климатической повестки на основе данных официальной статистики;

-

3) анализ текущих (эксплуатационных) затрат на охрану окружающей среды на основе данных официальной статистики;

-

4) качественная оценка основных рисков, угроз и ущербов вследствие изменения климата на основе данных Росгидромета;

-

5) анализ региональных планов адаптации к изменениям климата на предмет оценки приоритетных адаптационных мероприятий в контексте соответствия методическим рекомендациям Минэкономразвития РФ;

-

6) анализ региональных стратегий социальноэкономического развития на предмет полноты отражения детерминант климатической повестки в документах стратегического планирования.

В качестве методов исследования применялись контент-анализ, методы анализа, синтеза, сравнительной аналитики. В качестве информационной базы исследования использовались материалы, размещенные на официальных сайтах регионов и органов государственной статистики, в информационно-правовой базе «Консультант+», в открытом доступе сети Интернет, в частности, документы Росгидромета, региональные планы адаптации к изменениям климата, стратегии социально-экономического развития регионов и др. Содержательный анализ названных документов, а также использование в качестве ориентиров для проведения исследования работ, посвященных раскрытию проблематики устойчивого развития [17] и основных климатических рисков, угроз и ущербов [18], позволил сформировать выводы о степени готовности регионов к реализации стратегий климатической повестки с целью обеспечения поступательного социального и экономического развития.

Результаты

Национальная экономика не является однородной. Неравномерность пространственного развития отражают такие показатели, как валовой региональных продукт, объемы производства и инвестиций, уровень ресурсной обеспеченности, параметры демографического и социального развития и т. д. (табл. 1). Для каждого региона характерно определенное место в совокупном производстве, однако сбалансированность географии производства может достигаться скорее в более широком экономическом пространстве.

Среди одиннадцати исследуемых регионов в 2023 г. лидерами по валовому региональному продукту на душу населения являются ЯНАО, ХМАО и Тюменская область –10,5 млн руб., 4,0 млн руб. и 1,1 млн руб. соответственно, что обусловлено специализацией данных субъектов на нефте- и гозодобыче. Данные регионы показывают лучшие результаты и по показателю инвестиций в основной капитал на душу населения.

Среди промышленных регионов ВРП на душу населений высокие в Оренбургской и Свердловской областях – 850,0 тыс. руб. и 816 тыс. руб. соответственно; слабые позиции у Курганской области – 442,7 тыс. руб.

По инвестициям в основной капитал на душу населения высокие показатели в Пермском крае и Свердловской области – 192,4 тыс. руб. и 170,3 тыс. руб. Аутсайдерами являются Курганская и Кировская области с показателями, не достигающими 95 тыс. руб.

Важным показателем является энергообеспеченность субъекта федерации. Из одиннадцати регионов энергосистемы Урала в 2021 г. только четыре являются энергодостаточными: Свердловская область (131,8 %), Пермский край (113,8 %), вся Тюменская область (109,6 %), республика

Башкортостан (100,8 %). Наиболее энергодефицитной является Удмуртская Республика, покрывающая потребление энергии всего на 39 %. В диапазоне 62–76 % находится энергодостаточность остальных промышленных регионов. Решение проблемы энергодефицита в Челябинской области может быть достигнуто только в 2038 г. после ввода в эксплуатацию Южноуральской АЭС (Озерский ГО, пос. Метлино) с установленной мощностью 1255 МВт8.

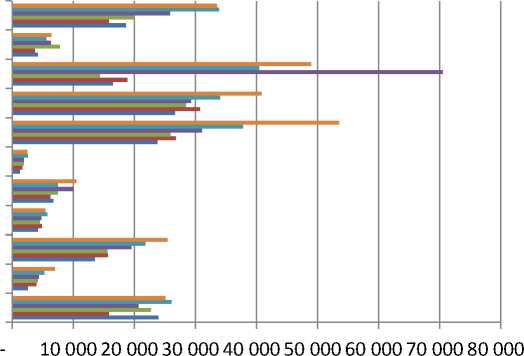

Важным элементом реализации стратегии адаптации к изменениям климата является финансирование климатически ориентированных мер и определение вклада регионов в реализацию климатической повестки. Официальная статистика Росстата относит большую часть климатически ориентированных мер к группе «мероприятий по охране окружающей среды»9, что позволяет провести анализ затрат, связанных с климатической повесткой, в части финансирования мер по охране окружающей среды (см. рисунок).

Анализируя динамику расходов на окружающую среду в фактически действовавших ценах с 2018 по 2023 годы, можно отметить следующие тенденции. Из одиннадцати регионов в пяти наблюдаются низкие объемы расходов с незначительными изменениями за шесть наблюдаемых лет. Сумма расходов за данный период колеблется в интервале от 1,3 до 10,5 млрд руб.

Минимальные значения 1321 млн руб. в 2018 и 2559 млн руб. в 2023 г. в Курганской области, рост за весь период составил всего 93,7 %. В Удмуртской Республике соответственно 2640 и 7081 млн руб., однако рост составил 168,2 %. Кировская, Оренбургская и Тюменская (без автономных округов) области демонстрируют незначительные

Таблица 1

Сравнительная характеристика регионов энергосистемы Урала

|

Субъекты Российской Федерации |

ВРП на душу населения, тыс. руб. |

Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. |

Потребление электроэнергии, гВт-час (миллион кВт-часов) (без бытового потребления) |

Энергодостаточность в 2021 году |

||||

|

Производство электроэнергии за вычетом внутреннего потребления, млн. кВт ч |

Производство/ потребление, % |

|||||||

|

2015 |

2022 |

2015 |

2023 |

2015 |

2023 |

|||

|

Российская Федерация |

447,4 |

958,8 |

94,6 |

232,7 |

26506,4 |

28358,6 |

||

|

Респ. Башкортостан |

320,3 |

683,4 |

77,3 |

152,3 |

9581,7 |

9775,6 |

198,9 |

100,8 |

|

Удмуртская Респ. |

344,7 |

668,0 |

54,5 |

115,6 |

26299,9 |

25157,3 |

–5798,0 |

39,0 |

|

Пермский край |

405,5 |

795,8 |

86,2 |

192,4 |

7318 |

7624,8 |

3214,1 |

113,8 |

|

Кировская обл. |

223,3 |

484,9 |

44,1 |

93,7 |

15514,8 |

18002,8 |

–2756,6 |

62,2 |

|

Оренбургская обл. |

393,9 |

850,0 |

86,0 |

159,9 |

4 229,1 |

4028,9 |

–4032,8 |

74,8 |

|

Курганская обл. |

210,6 |

442,7 |

32,7 |

94,1 |

45305,6 |

48398,9 |

–1285,1 |

70,9 |

|

Свердловская обл. |

421,1 |

816,1 |

80,9 |

170,3 |

74898,5 |

68486,4 |

13666,5 |

131,8 |

|

ХМАО |

1942 |

4003 |

471,7 |

889,9 |

11983,0 |

15308,8 |

8605,6 |

109,6 |

|

ЯНАО |

3451 |

10453 |

1501 |

2867 |

10433,3 |

14334,7 |

||

|

Тюменская обл. без авт. окр. |

619,4 |

1071 |

148,7 |

204,4 |

35992,3 |

39533,3 |

||

|

Челябинская обл. |

345,5 |

673,6 |

62,1 |

131,1 |

26506,4 |

28358,6 |

8821,4 |

76,0 |

Составлено на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. folder/210/document/13204; Потребление электроэнергии в Российской Федерации. ЕМИСС. ; Энергодостаточность регионов в 2021 году. files/ratings/

Челябинская область Тюменская область без авт.окр. ЯНАО ХМАО

■ 2023

■ 2022

■ 2021

■ 2020

■ 2019

■ 2018

Свердловская область Курганская область

Оренбургская область

Кировская область Пермский край

Удмуртская Республика Республика Башкортостан

Расходы на окружающую среду регионов энергосистемы Урала, млн руб.

Составлено на основе данных Росстата: объемы инвестиций, практически не превышающие планку в 10 млрд руб.

Абсолютным лидером динамики расходов на окружающую среду при неравномерной динамике является Ямало-Ненецкий автономный округ, минимальное значение 14,4 млрд руб. в 2020 г. и максимальное 70,6 млрд руб. в 2021 г. Высокие показатели затрат в Свердловской области, демонстрирующей поступательную динамику с 23,9 млрд руб. в 2018 г. до 53,6 млрд руб. в 2023 г. Аналогичная динамика в Ханты-Мансийской автономном округе – 26,7 и 40,0 млрд руб. и в Челябинской области – 18,7 и 33,6 млрд руб. соответственно.

Анализ свидетельствует об общей тенденции поступательного роста финансирования природоохранных мер регионов энергосистемы Урала с 190,1 млрд руб. в 2018 г. до 356,3 млрд руб. в 2023 г.

Важным моментом представляется анализ текущих (эксплуатационных) затрат на охрану окружающей среды (табл. 2).

Исходя из данных табл. 2, можно рассчитать, что на анализируемые регионы приходится практически четверть общероссийских затрат на охрану окружающей среды, а также на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 32 %, на сбор и очистку сточных вод – 25 %, на обращение с отходами – 18,5 %, на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод – 43 %. В региональном разрезе в 2023 г. на Свердловскую область и ХМАО приходится более 5 % общероссийских расходов, на Челябинскую область, Республику Башкортостан и Пермский край – порядка 2 %. Менее 1 % – в Тюменской, Курганской, Кировской областях и Удмуртской Республике. Лидером по охране атмосферного воздуха и предотвращению изменения климата по Российской Федерации является ХМАО, на долю которого приходится 8,6 % общероссийских затрат данного направления, более 6 % приходится на Челябинскую и Свердловскую области.

Таблица 2

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды регионов энергосистемы Урала в 2023 г., млн руб.

|

Субъекты Российской Федерации |

Всего |

в том числе |

|||

|

на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата |

на сбор и очистку сточных вод |

на обращение с отходами |

на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод |

||

|

Российская Федерация |

559 549,1 |

80 666,5 |

222 136,7 |

207 625,4 |

25 210,0 |

|

в т.ч. по регионам ОЭС Урала |

136 858,9 |

25 970,3 |

55 650,6 |

38 551,3 |

10 867,5 |

|

Респ. Башкортостан |

15 889,9 |

1 416,5 |

7 910,1 |

5 306,9 |

626,9 |

|

Удмуртская Респ. |

4 419,2 |

342,6 |

1 119,4 |

2 554,7 |

209,3 |

|

Пермский край |

11 896,5 |

2 018,0 |

5 720,1 |

3 847,6 |

171,1 |

|

Кировская обл. |

4 346,1 |

1 284,9 |

2 082,4 |

878,5 |

9,2 |

|

Оренбургская обл. |

8 665,0 |

3 031 785 |

2 215,5 |

902,5 |

2 355,3 |

|

Курганская обл. |

1 382,7 |

172,1 |

922,0 |

253,1 |

8,8 |

|

Свердловская обл. |

31 838,9 |

4 936,3 |

10 809,9 |

14 170,9 |

368,4 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

29 479,9 |

6 932,9 |

11 212,1 |

5 481,3 |

4 901,3 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

10 774,4 |

650,3 |

5 973,7 |

2 315,0 |

1 014,4 |

|

Тюменская обл. без авт. окр. |

2 983,7 |

313,9 |

1 745,2 |

554,7 |

185,2 |

|

Челябинская обл. |

15 182,5 |

4 870,9 |

5 940,1 |

2 286,0 |

1 017,7 |

Составлено на основе данных Росстата: СВЕДЕНИЯ+О+ТЕКУЩИХ+

ЗАТРАТАХ+НА+ОХРАНУ+ОКРУЖАЩЕЙ+СРЕДЫ

На основе приведенных данных можно сделать вывод о значительном внимании региональных властей и хозяйствующих субъектов к вопросам достижения климатических целей по снижению выбросов парниковых газов. Данная деятельность соответствует Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной Правительством РФ в 2021 г., и обновленной Климатической доктрине РФ, утвержденной Президентом РФ в 2023 г.

Институциональная структура климатической повестки на федеральном и региональном уровне находится в стадии формирования. Государственное управление и методическое обеспечение в области климатической политики возложено на Министерство экономического развития РФ. В числе приоритетных направлений инвестиционной деятельности министерства - «Обеспечение развития экономики в условиях изменения климата», включающее в себя климатическую политику, международное сотрудничество по вопросам изменения климата и адаптацию к изменениям климата. На это нацелен Национальный план мероприятий адаптации к изменениям климата, находящийся на втором этапе своей реализации, когда все регионы должны сформировать планы адаптации.

В основе формируемых регионами адаптационных мер предусмотрены основные риски, угрозы и ущербы, которые нашли отражение в третьем оценочном докладе Росгидромета (табл. 3).

Согласно данным 3-го оценочного доклада Росгидромета из одиннадцати регионов наибольший потенциал возобновляемой энергетики есть в Республике Башкортостан и Оренбургской области, где уже функционирует более 15 электростанций на солнечной генерации. Радиационные климатические условия формируют предпосылки развития солнечной энергетики в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Генерация на основе биомассы - в Кировской области, Пермском крае, Удмуртской Республике и ХМАО.

Для равнин Южного Урала и Зауралья присущи «сильные ветры, дующие зимой во время

Таблица 3

Основные риски, угрозы и ущербы для регионов Урала вследствие изменения климата

|

Факторы изменения климата: согласно данным 3-го оценочного доклада Росгидромета («+» фактор присутствует, «—» фактор отсутствует) и данным Интернет «*» |

К W К о о йн |

Г! КО о kJ СО о |

Г! КО о kJ К kJ |

Г! КО о kJ ко О |

kJ й К |

Г! КО о kJ СО о Г! со и |

Г! КО о kJ К S 2 н |

kJ |

Г! КО о § S ко § |

о X |

О < *=Ч |

|

Водообеспеченность: дефицит местных водных ресурсов, рост повторяемости засух |

— |

— |

+ |

+ |

+* |

+ |

— |

+ |

— |

— |

|

|

Усиление и учащение волн жары (> 30 °C), риски для энергосистем и большегрузного транспорта (ограничения) |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

+* |

— |

— |

|

|

Риски избыт. смертности (на 100 тыс. чел.) в условиях волн жары |

— |

— |

— |

+* |

— |

— |

— |

+* |

— |

— |

|

|

Смягчение климата, новые возможности для туризма |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

|

Смерчи (риски аварий и отключений на объектах энергетики) |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Эпидемиологические риски, в т.ч. инфекционные заболевания |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

— |

+ |

— |

— |

|

Увеличение перехода температуры через 0 °С |

— |

— |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

|

Сильные ветры (ущербы/аварии на объектах инфраструктуры) |

+ |

— |

— |

+ |

— |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

|

Возможности ВИЭ (В - ветро-, С - солнечная генерация, Б - генерация на основе биомассы), Г - геотермальная |

С |

Б |

В* |

С |

Б |

С* |

Г* |

Б* |

С* |

Б* |

В* |

Составлено автором на основе данных 3-го оценочного доклада Росгидромета (Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации / под ред. В.М. Катцова; Росгидромет. Санкт-Петербург: Наукоемкие технологии, 2022. 676 с.), дополнено данными открытых публикаций сети Интернет «*»

снежных буранов и летом в периоды, характеризующиеся низкой относительной влажностью и высокой среднесуточной температурой» [19, с. 23], которые открывают возможности для ветрогене-рации в Оренбургской, Курганской области и ЯНАО.

Согласно данным Росгидромета проблемы водообеспеченности имеют место в Курганской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях. Большую опасность несет таяние вечной мерзлоты в ХМАО и ЯНАО, что будет оказывать разрушительное воздействие на промышленные объекты, инфраструктуру и социальные объекты региона. Аналогичные риски несет в себе и увеличение частоты перехода температуры через 0 °С, что будет проявляться во всех исследуемых регионах.

Высокие риски возникновения смерчей в Республике Башкортостан и Оренбургской области, что может формировать угрозы для энергетической инфраструктуры. Значительные климатические риски, представляющие угрозу для работы ТЭС и АЭС и связанные со сверхнормативными гололедно-ветровыми нагрузками, смерчами, пожароопасными условиями, характерны для Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей и Республики Башкортостан.

С изменением климата открываются для регионов новые положительные возможности. В настоящее время на большей части территории анализируемых регионов наблюдается повышение температуры воздуха как летом, так и зимой, что благоприятно скажется на развитии разных видов рекреации.

На основе сценарных оценок изменений климатических характеристик регионы должны сформировать Паспорт климатической безопасности территории, для чего предварительно провести оценку климатических рисков для хозяйственных объектов, населения и инфраструктуры, затем осуществить ранжирование мер по адаптации к изменениям климата, раскрыть источники финансирования предложенных мер и отразить в региональном Плане климатической адаптации (табл. 4).

Планы климатической адаптации регионов энергосистемы Урала отличаются степенью детализации мер.

-

- в Республике Башкортостан мероприятия увязаны с конкретными программными документами региона, предусмотрены конкретные действия и меры, в том числе по линии адаптации городов: «инвентаризация выбросов парниковых газов в атмосферу», «строительство транспортных развязок и обходов населенных пунктов с целью снижения выбросов выхлопных газов и уровня шум», и др.

-

- в Тюменской области в большей степени мероприятия обозначены в формате разработки и

- реализации мер в той или иной области в контексте выполнения публичных нормативных обязательств; меры по повышению энергоэффективности и энергосбережения предусмотрены только для объектов здравоохранения; меры по декарбонизации промышленности и транспорта в плане не отражены;

-

- для Челябинской области планом предусмотрены конкретные меры по переходу на экологичные виды топлива, декарбонизации промышленности; повышенное внимание уделено вопросам, связанным с воспроизводством, восстановлением и обеспечением противопожарной безопасности лесов. Обеспечение адаптационных мероприятий для городов предусмотрено только для Магнитогорска. Риски наводнений обозначены в плане как умеренно опасные и соответствующие меры в области водного хозяйства не предусмотрены;

-

- в Кировской области высокая детализация мер по всему спектру приоритетных адаптационных мероприятий, в том числе: по адаптации городов (аналогично Республики Башкортостан), водному и лесному хозяйству, энергоэффективности и энергосбережениия; мер по декарбонизации промышленности не предусмотрено;

-

- в Курганской области высокая детализация мер по всему спектру приоритетных адаптационных мероприятий, большинство мер увязаны с программными документами региона; нет мер по декарбонизации промышленности и использованию вторичных ресурсов. В намерениях у региона стоит создание карбоновых полигонов;

-

- в Свердловской области детализированы меры, охватывающие агропромышленный комплекс, энергосбережение и утилизацию отходов в промышленном и коммунальном секторах, сокращение утечек в системах водоснабжения; предусмотрены меры налогового стимулирования для субъектов;

-

- в ХМАО высокая детализация мер в сфере природопользования и агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, действий в условиях чрезвычайных ситуаций; меры в области декарбонизации промышленности не предусмотрены;

-

- в ЯНАО меры климатической адаптации детализированы в контексте деградации мерзлоты, обеспечения безопасности на водных объектах и противопожарной безопасности, рекультивации нарушенных земель, строительству транспортной инфраструктуры; меры в области декарбонизации промышленности не предусмотрены;

-

- в Удмуртской Республике и Пермском крае планы адаптации к изменениям климата находятся в разработке и официальная информация об их утверждении в открытом доступе отсутствует.

Таблица 4

Планы адаптации к изменениям климата регионов энергосистемы Урала

|

Приоритетные адаптационные мероприятия в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 13.05.21 № 267 «Об утверждении методических рекомендаций и показателей по вопросам адаптации к изменению климата» («+» - определено, «-» не определено) |

гч о W К о о йн |

гч гч о о kJ СО о |

гч о Ci ко о kJ К kJ |

гч о Ci ri ко о kJ ко & О |

kJ й к |

й ri ко о kJ СО о г; & со и |

гч о Ci ri ко о kJ К 3 2 н |

ГЧ ГЧ о Ci ri ко о kJ К S ко г; |

гч гч о Ci о X |

гч гч о Ci о < |

|

|

Потребность в финансовых ресурсах / источники |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

— |

— |

— |

|||

|

Декарбонизация промышленности |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

|||

|

Адаптация сельского хозяйства |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Энергобезопасность |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

— |

|||

|

Альтернативная энергетика |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

— |

||

|

Энергосбережение |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

||

|

Экологичное топливо транспорт |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

||||

|

Ликвидация свалок, ЖКХ |

+ |

— |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Работа с вторичными ресурсами сырья и отходов |

+ |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

||

|

Работа с населением (здоровье) |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

+ |

— |

||

|

Работа с населением (экологическая и климатическая грамотность) |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

+ |

— |

+ |

+ |

||

|

Лесное хозяйство, в т.ч. воспроизводство |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Водное хозяйство (расчистка русел, укрепление гидротехнических сооружений) |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

— |

+ |

+ |

||

|

Сохранение биоразнообразия (в т.ч. режим ООПТ) |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

— |

+ |

+ |

||

|

Противопожарные мероприятия |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Взаимодействие с научным сообществом |

— |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Адаптация городов |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

— |

+ |

— |

— |

||

|

Мероприятия в сфере ЧС (информирование и защита населения, мониторинг паводков, создание резервов и др.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Составлено автором на основе региональных Планов адаптации к изменениям климата, представленных на официальных сайтах регионов, в информационно-правовой базе «Консультант+», в открытом доступе сети Интернет.

Глобальная климатическая повестка находит отражение в документах стратегического планирования регионов, однако имеет место существенное различие в подходах и приоритетных направлений социально-экономического развития. Был проведен детальный анализ стратегий одиннадцати регионов энергосистемы Урала в контексте выделения мер климатической повестки в качестве приоритетов стратегического развития (табл. 5).

Из одиннадцати рассматриваемых регионов только два региона утвердили стратегии регионального развития до 2035 года, отвечающие тре- бованиям Национального плана адаптации к изменениям климата - ХМАО и ЯНАО. В данных стратегиях определены конкретные приоритеты - «зеленая экономика», «энергопереход и климатическое регулирование».

Три региона - Пермский край, Кировская и Свердловская области - сформировали Проект Стратегии социально-экономического развития до 2035 г., но только Пермский край и Свердловская область определили вышеназванные приоритеты. Кировской областью такие приоритеты не обозначены.

Таблица 5

Приоритеты климатической повестки в стратегиях социально-экономического развития регионов

|

Меры климатической повестки, обозначенные в качестве приоритетных направлений социально-экономического развития региона |

о о I g W К о о ВЦ |

о гч о СО о |

о о гч о ко о к kJ К kJ |

о о гч о ко о kJ ко О |

ш о гч о « kJ Л К |

о гч о ко о kJ СО о Г! со и |

о о гч о ко о § § |

ш гч о гч о 5 kJ й |

ш о гч о 5 ri ко о kJ К S ко г; |

о о гч о 5 О < X |

о о гч о О < ^ |

|

Действующая редакция (Д), проект (П) |

Д |

П |

Д |

Д |

П |

П |

Д |

Д |

Д |

Д |

Д |

|

«Зеленая экономика» |

— |

— |

— |

— |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

+ |

|

Пространственное развитие |

— |

+ |

— |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

|

Энергопереход и климатическое регулирование |

— |

— |

— |

— |

+ |

+ |

— |

— |

— |

+ |

+ |

|

Экономика замкнутого цикла |

— |

— |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

— |

+ |

— |

|

Снижение негативных последствий для окружающей среды при добыче полезных ископаемых |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

|

Обработка отходов производства и потребления |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Развитие экологических технологий в промышленности, энергетике, на транспорте |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Сохранение лесов, биологического и ландшафтного разнообразия |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Энергоэффективность |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Сокращение выбросов в атмосферу, внедрение технологий по улавливанию и захоронению углекислого газа |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Совершенствование системы водоснабжения, водоочистки, защита от наводнений |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

|

Развитие возобновляемых источников энергии |

+ |

— |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Составлено автором на основе данных стратегий социально-экономического развития регионов, представленных на официальных сайтах регионов, в информационно-правовой базе «Консультант+», в открытом доступе сети Интернет.

Практически все стратегические документы (действующие и проектные) в качестве базы развития содержат положения о необходимости снижения негативных последствий для окружающей среды при добыче полезных ископаемых, обработки отходов производства и потребления, развития экологических технологий в промышленности, энергетике, на транспорте, энергоэффективности, сохранении лесов, биологического и ланд- шафтного разнообразия, сокращении выбросов в атмосферу и совершенствование систем водоочистки.

Выводы

Проведенный анализ учета детерминант климатической повестки в приоритетах регионального стратегирования одиннадцати регионов, входящих в энергосистему Урала, показал, что данная работа ведется и по формальным критериям в целом со- ответствует рекомендациям Правительства РФ и Министерства экономического развития РФ. В ходе исследования гипотеза подтвердилась: выявлено, что в основном регионы сформировали региональные планы адаптации к изменениям климата, и приоритеты стратегии социальноэкономического развития отражают детерминанты климатической повестки и наиболее существенные риски, которые будут проявляться на конкретных территориях в связи с изменением климата. Однако факт наличия в региональных стратегиях тех или иных приоритетов, прямо или косвенно касающихся глобальной климатической повестки, не означает, что они детально проработаны в формате конкретных политик, программ, проектов. В отдельных документах это либо сужается до «необходимости разработки» без конкретизации путей достижения и реализации конкретных действий, либо термин используется в качестве ориентира желаемого состояния.

Согласно замыслу Национального плана мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года предполагается последовательная гармонизация региональных планов адаптации к изменениям климата и стратегий социально-экономического развития, осуществление мониторинга и выявление уязвимых к климатическим рискам мест хозяйственных комплексов и населения. Данная деятельность региональных властей предполагает обязательный учет природно-климатической и социально-экономи- ческой специфики отдельных территорий в рамках региона и регулярную корректировку стратегических документов, дополнение их новыми элементами в связи с ранее не проявлявшимися опасными климатическими явлениями, сопровождающимися экономическими потерями и ущербами.

В условиях, когда изменения климата порождают опасные климатические явления, способные нанести существенные ущербы инфраструктуре региона, большое значение имеет инфраструктурная связанность для регионов, имеющих глубокие и давно сформировавшиеся экономические, хозяйственные, социо-культурные взаимоотношения. В первую очередь это касается энергетической инфраструктуры, что предполагает пространственное развитие национальной экономики не с позиций условного разделения на федеральные округа, макрорегионы и проч. Основой общественного воспроизводства является энергетическая инфраструктура, позволяющая входящим в энергосистему регионам поддерживать необходимый уровень готовности к реализации климатических рисков, обеспечивая бесперебойное снабжение энергией экономических субъектов и социальную инфраструктуру.

Важное значение имеет гармонизация стратегий регионального развития в части достижения стратегий митигации и адаптации к изменениям климата. В данной связи предметом дальнейшего исследования для субъектов энергосистемы Урала могут быть транспортная инфраструктура, взаимосвязанные системы водного хозяйства и др.