Приоритеты стратегии пространственного развития: возможности и ограничители

Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 3 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель данной статьи заключается в исследовании возможностей и ограничителей, которые неизбежно сопровождают утверждение приоритетов стратегического планирования, на примере принятой в феврале 2019 г. Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. В статье показано, что система приоритетов является необходимым инструментарием планирования, особенно разработки планов долговременного, стратегического характера. В этом смысле приоритеты - как отраслевого, так и пространственного характера - выступают связующим звеном между желаемыми трендами социально-экономического развития страны и ее регионов и конкретными целевыми индикаторами планов. Автор показывает, что формирование приоритетов, свойственных пространственному вектору социально-экономического стратегирования, характеризуется целым рядом особенностей. В их числе - выделение в качестве особых объектов государственной политики регионального развития разного рода «зон», «территорий», отдельных регионов или групп регионов, обладающих специфическими признаками и особой важностью для развития страны и обеспечения ее экономической безопасности. Подобная приоритеризация позволяет сфокусировать политику регионального развития, выделяемые для нее государственные ресурсы на наиболее важных направлениях (объектах) и, следовательно, добиться максимальной результативности этой политики. Однако приоритетная модель политики регионального развития не беспредельна по масштабу своего применения. Рамки ее использования не могут противоречить другим важным принципам этой политики, главное место в числе которых занимает необходимость поддержания единого экономического и правового пространства страны. В статье рассматриваются возможности поддержания баланса приоритетности и иных принципов политики регионального развития в Российской Федерации.

Стратегическое планирование, стратегирование пространственного развития, государственная региональная политика, приоритеты, единое экономическое и правовое пространство

Короткий адрес: https://sciup.org/149131349

IDR: 149131349 | УДК: 332.02 | DOI: 10.15688/re.volsu.2019.3.1

Текст научной статьи Приоритеты стратегии пространственного развития: возможности и ограничители

DOI:

Цитирование. Бухвальд Е. М., 2019. Приоритеты стратегии пространственного развития: возможности и ограничители // Региональная экономика. Юг России. Т. 7, № 3. С. 4–13. DOI:

Постановка проблемы

Столь долго ожидавшееся принятие Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. [Распоряжение Правительства РФ № 207-р, 2019] (далее – Стратегия) не внесло достаточной определенности в то, как будет осуществляться государственная политика регионального развития в обозначенной перспективе. Остаются многие вопросы относительно того, каковы будут основные приоритеты этой политики и те ресурсы, прежде всего, финансовобюджетные, на которые она будет опираться. Появление двух предварявших Стратегию нормативно-правовых актов [Постановление Правительства РФ № 870, 2015; Указ Президента РФ № 13, 2017] позволяло надеяться, что в лице Стратегии будет обретен документ, обладающий высокой степенью конкретности целеполагания, достаточной управленческой силой и механизмом действенного контроля. Однако в итоге документ свелся к тексту весьма декларативного характера, близкому по своей сути к некоей «декларации о намерениях». Во всяком случае, до классического определения стратегии он, по мнению экспертов, никак «не дотягивает» [Зубаревич, 2019].

Стратегия пространственного развития: оправдались ли ожидания?

Основные признаки современного по методологии стратегического документа в области экономики – это системность, этапность или сце-нарность и, конечно, согласованность целей и обеспечивающих их достижение ресурсов, причем не только экономических, но также правовых, институциональных, информационных и иных. Многое из этого в Стратегии не представлено или представлено чисто формально. При этом отсутствие такого признака, как системность, нельзя оправдать, но, во всяком случае, можно объяснить. В соответствии с ч. 1 ст. 20 Федерального закона о стратегическом планировании [Федеральный закон № 172-ФЗ, 2014], Стратегия разрабатывается в целях реализации основных положений стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и стратегии национальной безопасности страны.

Что касается Стратегии национальной безопасности [Указ Президента РФ № 683, 2015], то ее положения (в том, что связано с проблемами пространственного развития) носят весьма общий характер, а намеченные ею целевые индикаторы не имеют количественной размерности. В этой связи довольно сложно определить на базе этой Стратегии конкретные положения и целевые параметры какого-либо программно-стратегического документа, в том числе и по вопросам пространственного развития экономики. А вот базовой Стратегии социально-экономического развития страны нет даже в официальном проекте (хотя неофициальных наработок проекта этого документа было более чем достаточно).

Что касается отсутствия других необходимых признаков стратегического документа в рассматриваемой Стратегии, то дать этому факту достаточно правдоподобное объяснение достаточно сложно. Так, неизбежно возникает сомнение: наличествует ли достаточный объем средств, которые потребуются для реализации основных положений Стратегии, построенной на бесконечном числе обещаний достичь весомых ресурсов и помочь «всем и вся»: вопрос о том, сколько «стоит» эта Стратегия и имеются ли такие средства в наличии, так и остается открытым. Закономерно возникают и вопросы относительно того, какие институты государственной политики пространственного регулирования должны быть модернизированы или даже созданы заново, чтобы основные приоритеты Стратегии были реализованы. Действительно, обращает на себя внимание «институциональная скудость» Стратегии в отношении расширения и обновления той системы институтов и инструментов, которые фиксируются в этом документе. Другими словами, задач в документе поставлено немало, а вот инструменты их решения, скорее, обозначены лишь контурно.

По сути Стратегия оперирует только одним качественно новым инструментом политики регионального развития, а именно категорией геостратегических территорий («приоритетных» и «приграничных»), да и то в достаточно общем описании этого социально-экономического института и путей его практического использования. Еще большим туманом опутана идея выделения так называемых «перспективных центров экономического роста», которые без каких-либо явных отличительных признаков просто даются списком по отдельным регионам страны (Стратегия, Приложение № 2). Перечень этих «центров» сформирован на основании чисто формальных критериев (вклад в ВВП страны и численность населения), хотя ни то, ни другое убедительным аргументом в пользу перспективности «центров роста» не является. Например, среди «центров роста», входящих в состав Московской агломерации, нет федерального наукограда Фрязино, видимо, только потому, что численность его населения менее 100 тыс. человек. Разве это научный подход?

В этом контексте в Стратегии есть и еще одно существенное противоречие. Среди «точек роста» поселенческого уровня, которым Стратегия вменяет гипотезу опережающего развития, по преимуществу видятся либо «столицы»

субъектов Федерации, либо иные, экономически наиболее значимые поселения регионов. Между тем постоянное стягивание населения субъектов Федерации к их «столицам» и 2–3 экономическим центрам – при обезлюдивании всех остальных территорий – давно уже стало бедой многих регионов России. Получается, что Стратегия противоречит сама себе: то достаточно отчетливо централизует идею «точек роста», то призывает к сокращению внутрирегиональной экономической дифференциации.

Еще одной новацией можно считать широко используемый в Стратегии институт «перспективных экономических специализаций». Однако, по нашему мнению, этот институт в том виде, как он задан в Стратегии, восходит к методам экономики планового типа и не соответствует современным представлениям о целях и инструментах пространственного стратегирования. Те отрасли, которые «эффективны» и «перспективны» для развития в том или ином регионе, должны определять частные инвесторы, а не чиновники. Такие слагаемые институционального аппарата Стратегии, как «крупная городская агломерация», «крупнейшая городская агломерация», «минерально-сырьевой центр» и пр., по сути представляют собой перепев того, что уже давно известно практике управления и территориального планирования. Но дело не в повторе, а в отсутствии четкого представления о том, какую новую целевую функцию должны ныне выполнять эти институты в практике пространственного стратегирования по сравнению с тем, что так или иначе делалось ранее.

Формально Стратегия – федеральный документ стратегического планирования. Однако из этого не следует, что задачи совершенствования пространственной структуры российской экономики должны реализовываться только как функция органов публичной власти, причем преимущественно силами и средствами Федерального центра, хотя в документе это выглядит именно так. Роль субъектов Федерации в решении этих задач представлена контурно; органов муниципального управления – в еще меньшей степени, а участие частного бизнеса (через механизмы государственно-частного партнерства) не представлено практически никак. Между тем Стратегия реализуема лишь тогда, когда ее приоритеты будут совпадать с интересами частного бизнеса, а не противоречить им.

В Стратегии нет практически ничего о совершенствовании финансово-бюджетных и нало- говых взаимодействий Федерального центра и субъектов Федерации. Между тем именно эти взаимодействия в современной экономике выступают главным каналом воздействия государства на тенденции регионального развития и совершенствования пространственной структуры национальных экономик. Стратегия обходит стороной вопрос о совершенствовании системы государственных программ, в том числе в блоке «Сбалансированное региональное развитие», проблемность состава которого уже отмечалась экспертами [Вуймо, 2017; Наумов, 2018; Наумов, 2019]. Между тем государственные программы – главный инструмент реализации Стратегии. На данный момент хорошо заметно, что круг поставленных в Стратегии задач пространственного развития российской экономики заметно шире, чем «сфера покрытия» действующей системы государственных программ, но каких-либо корректировок в составе этих программ Стратегия не предусматривает.

Есть и еще один важный момент. Стратегия принималась тогда, когда в Российской Федерации уже фактически были «запущены» 12 национальных проектов. Средства, выделенные на реализацию этих проектов (примерно 25 трлн руб.), настолько велики, что позволяют говорить об их потенциально очень значимом воздействии как на отраслевую, так и на пространственную структуру российской экономики. Однако в Стратегии нет никаких линий согласования с национальными проектами. Нет в Стратегии даже согласования с таким важным дополнением к системе национальных проектов, как «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» [Распоряжение Правительства РФ № 2101-р, 2018]. Между тем именно этот документ в наибольшей степени «корреспондирует» Стратегии, в которой для достижения целей пространственного развития Российской Федерации на первом месте обозначена такая задача, как ликвидация инфраструктурных ограничений повышения доступности и качества магистральной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Откровенно формализован в Стратегии и такой насущный признак документов стратегического характера, как сценарность. Такая сце-нарность – это не просто некий традиционный аксессуар подобного рода документов; это – нормативное требование к Стратегии, установленное 870-м Постановлением Правительства РФ.

Сценарный подход к изложению Стратегии по сути должен акцентировать внимание на объективных возможностях и ограничителях реализации ее основных приоритетов, целей и задач и формировать гибкие варианты управления этой Стратегией с учетом указанных ограничителей.

Однако на деле это важное требование в Стратегии не реализовано, а просто формализовано. Во-первых, смысл сценарности состоит в глубоком анализе возможных вариантов развития событий вокруг объекта планирования и прогнозирования, а в Стратегии все сведено к почти примитивным вариантам: «будет плохо» или «будет хорошо». Здесь просто нельзя не сослаться на сам документ. Согласно ему, инерционный сценарий пространственного развития «предполагает сохранение текущих тенденций развития системы расселения и экономики при условии невыполнения запланированных мер и отказа от реализации механизмов устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации». На самом деле это означает: инерционный сценарий («будет плохо») состоится в том случае, если Стратегия будет просто забыта, и вообще не будет реализовываться.

Далее отмечается, что приоритетный (целевой) сценарий пространственного развития («будет хорошо») предполагает снижение различий между субъектами Российской Федерации по основным социально-экономическим показателям. Это – еще более туманная формулировка: по каким показателям и в какой мере «снижение различий» имеется в виду для наступления этого «сценария»? Почему позитивный (целевой) сценарий пространственного развития страны связывается именно со снижением этих различий, хотя в самом документе этому вопросу – на фоне большого числа целевых установок по трансформации пространственной организации российской экономики – большого внимания не уделено? Но на этом мы остановимся несколько позднее.

Научность сценарного подхода в стратеги-ровании состоит в правильной мотивации ключевого фактора, разграничивающего рассматриваемые сценарии. Это может быть один фактор или несколько – в таком случае сценарий превращается в своеобразную «шахматку». Все эти методы достаточно хорошо описаны в отечественной научной литературе [Самодуров, 2017]. На наш взгляд, в данном случае для реализации экономически значимого сценарного подхода следовало бы выбрать два фактора. Во-первых, тем- пы экономического роста страны и, во-вторых, объем располагаемых финансовых (бюджетных) ресурсов, которые могут быть направлены на реализацию данной Стратегии. Эти два фактора в чем-то связаны между собой, но все же не являются полностью взаимозависимыми, что противоречило бы научной методологии сценарного планирования и прогнозирования.

Во-вторых, смысл сценарности состоит в априорной отработке системы управленческих действий при наступлении того или иного варианта событий. Собственно, для этого и составляются сценарные варианты стратегий. А что по этому поводу говорится в рассматриваемой Стратегии? Вообще ничего. Все сведено к формуле: или мы не реализуем стратегию («будет плохо»), или мы ее реализуем («будет хорошо»). По существу, ни один крупный вопрос или задача, поставленные в Стратегии, в сценарном контексте, на деле не проработаны, что превращает всю эту «сценарность» в пустую отписку.

Наконец, есть еще один признак всякой серьезной экономической стратегии – ее управляемость. Эта управляемость строится на «трех китах»: кто управляет, как управляет и какие результаты при этом должен достичь. По первому вопросу можно гипотетически предположить, что таким субъектом управления выступит Минэкономразвития РФ. Второй вопрос во многом остается без ответа ввиду того, что инструментальный аппарат Стратегии, как было отмечено выше, обозначен крайне скупо. Но наибольшие сомнения вызывает третий вопрос – о результатах. Трудно себе представить, но степень выполнения Стратегии как весьма многопланового документа, формально ориентированного на достижение широкого круга существенных результатов в пространственном развитии российской экономики, на деле предлагается оценить всего по пяти (!) показателям (Приложение № 5 к Стратегии). Объяснить эту ситуацию иначе, как нежеланием чиновников отвечать не за общие декларации и намерения, а за конкретные результаты реализации стратегического документа, невозможно.

Стратегия как система приоритетов

В современной трактовке приоритет – это понятие, указывающее на первенство (первоочередность). Объекты приоритетов могут быть различны. Например, приоритет действий определяет последовательность их осуществления во времени. Приоритет также может касаться различных гражданских прав, возможности получения различных услуг гражданами и юридическими лицами и пр. В планировании приоритетность затрагивает последовательность решения неких управленческих задач, которая формируется исходя из требования сохранения внутренней согласованности и сбалансированности плана.

Наличие логически выверенной и экономически мотивированной системы приоритетов является необходимым признаком «доброкачественного» документа стратегического планирования. При этом приоритеты должны быть четко сформулированы, однозначно понимаемы и выражены в количественных индикаторах, а также определенным образом ранжированы. Первое необходимо для того, чтобы ход реализации Стратегии был реально управляемым и контролируемым. Второе: важно с точки зрения рассмотренного выше сценарного подхода. Если он формируется по фактору располагаемых ресурсов и таковые в ходе реализации Стратегии по тем или иным причинам в полной мере не обеспечиваются или даже сокращаются, должно иметь место не «размазывание» средств, а их концентрация на приоритетах «верхнего уровня», тогда как реализация всех прочих откладывается на определенное время.

При этом ранжирование приоритетов Стратегии должно быть не только экономически мотивированным, но и выстроенным сообразно тому или иному отрезку времени. Например, на краткосрочном временном рубеже социальное выравнивание как приоритет превалирует над экономическим: преодоление экономической дифференциации регионов – дело не одного года, а социальные обязательства государства надо выполнять уже сегодня. Однако в долгосрочной перспективе ситуация меняется: приоритетное значение приобретает именно задача экономического выравнивания регионов, так как устойчивая не-решаемость этой задачи, с чем мы регулярно и сталкиваемся, вынуждает государство постоянно наращивать объемы ресурсов, направляемых в отстающие регионы с целью удовлетворения социальных потребностей их населения.

В Стратегии формально есть раздел, который специально посвящен приоритетам регулирования пространственной структуры российской экономики. Это раздел IV «Цель, задачи и приоритеты пространственного развития Российской Федерации». Вопрос о приоритетах здесь решен весьма своеобразно. В «нормальной» стратегии сначала формулируются приоритеты; затем они конкретизируются в виде отдельных целей и задач и, наконец, получают выражение в конкретных, количественно измеримых показателях (целевых индикаторах). В рассматриваемой Стратегии эта очевидная логическая последовательность почему-то не выдерживается: сначала описываются цель и задачи Стратегии, а затем ее приоритеты, причем приоритеты с целями и задачами во многом не совпадают.

Что касается уже упомянутых выше пяти показателей, выделенных для оценки реализации Стратегии, то чему и как корреспондируют некоторые из них – целям, задачам, приоритетам или каким-то иным соображениям – вообще понять очень сложно. Так, один из показателей должен отразить сокращение межрегиональной дифференциации индекса человеческого развития . Между тем в самой Стратегии неоднократно говорится о повышении качества человеческого капитала ; в качестве цели Стратегии указывается на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения . Все это близкие, но не тождественные друг другу понятия. Сказанное касается и такого целевого показателя Стратегии, как рост транспортной подвижности населения. Как предполагается рассчитывать такой показатель, неясно; кроме того, в самой Стратегии говорится не о транспортной, а о межрегиональной и внутрирегиональной миграционной подвижности населения , а это, как мы все понимаем, совершенно разные понятия.

Создается впечатление, что после более-менее конкретно сформулированных целей и задач заявленные «приоритеты» Стратегии абсолютно неконкретны и просто все путают. Так, согласно этому документу, приоритетами пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. являются:

– опережающее развитие территорий с низким уровнем социально-экономического развития, обладающих собственным потенциалом экономического роста, а также территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала;

– развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их количества и максимальным рассредоточением по территории Российской Федерации;

– социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения с недостаточным собственным потенциалом экономического роста.

Откровенно жаль тех руководителей, которые в своей практической деятельности будут вынуждены руководствоваться этими «приоритетами». Их формулировка оставляет массу вопросов. Например, если некая территория обладает собственным потенциалом экономического роста (а вообще-то, таким потенциалом так или иначе обладает любая территория), то почему она характеризуется «низким уровнем социально-экономического развития»? Что включается в понятие «потенциал экономического роста» и какой именно уровень социально-экономического развития следует считать «низким»?

Далее. Предполагается опережающее развитие территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала. А как же многочисленные утверждения экспертов о том, что в современном мире основными «локомотивами» экономического роста являются мегаполисы и крупные агломерации, которые едва ли могут характеризоваться как территории с низкой плотностью населения? Собственно, сама Стратегия начинается с утверждения о том, что «общемировыми тенденциями пространственного развития в начале XXI в. являются концентрация населения и экономики в крупнейших формах расселения, среди которых ведущие позиции занимают крупнейшие городские агломерации».

Устанавливаемый приоритет Стратегии на развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их количества и максимальным рассредоточением по территории Российской Федерации, безусловно, нуждается в поддержке. Несколько смущается модель «списочного» установления различных видов «центров экономического роста», в рамках которой увеличение их количества и их территориальное рассредоточение, видимо, возможны только за счет внесения дополнений в эти списки и никак иначе.

Особый туман неопределенности окружает такой приоритет Стратегии, как социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения с недостаточным собственным потенциалом экономического роста. Здесь неясно, какой именно потенциал экономического роста следует считать «собственным» и при этом еще и «недостаточным». Кроме того, анализ показывает, что три признака: «низкая плотность населения», «недостаточный собственный потенциал экономического роста» и «потребность в социальном обустройстве» между собой не всегда четко взаимосвязаны. Например, регионы Северного Кавказа, скорее всего, попадают под признаки «недостаточный собственный потенциал экономического роста» и «потребность в социальном обустройстве», но низкая плотность населения им явно не присуща. Многие территории центра России, активно теряющие население, явно не попадают под критерий «недостаточного собственного потенциала экономического роста», но дополнительное социальное обустройство здесь резко востребовано. И вообще, критерием приоритетности социального обустройства и его дополнительного государственного финансирования должна быть не плотность населения или т. п. признаки, а элементарное отставание тех или иных территорий по обеспеченности их населения соответствующим кругом социальных благ.

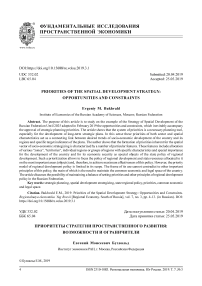

В приведенной ниже таблице иллюстрируется на примере одного из возможных приоритетов логическая последовательность постановки и реализации приоритетов и конкретных задач Стратегии пространственного развития.

Почему для расшифровки выбран именно этот приоритет и соответствующие ему задачи в сфере пространственного регулирования? Во-пер- вых, установка на экономическое выравнивание регионов, по крайней мере, формально, была и остается обязательным атрибутом всех программно-концептуальных документов государственного управления, так или иначе относящихся к сфере пространственного развития Российской Федерации.

Во-вторых, несмотря на бесконечную повторяемость призывов к экономическому выравниванию регионов, реальный прогресс в решении этой задачи, если и наличествует вообще, то в весьма малой мере, часто просто попадающей в зону статистической погрешности [Куликов Н., Куликов А., 2017; Морошкина, 2018].

В-третьих, несмотря на достаточно скромное место, которое занимает этот приоритет в Стратегии, он во многом может служить обобщающим результатом тех трендов в сфере пространственного развития российской экономики, которые «де-факто» намечены в этом документе. Например, это акцент на обеспечение «расширения географии экономического роста», на «развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их количества и максимальным рассредоточением по территории Российской Федерации».

Таблица

Логическая последовательность реализации приоритетов

Стратегии пространственного развития

|

Приоритеты Стратегии |

Задачи (цели) Стратегии |

Показатели реализации |

Возможности и инструменты реализации |

Пределы и риски реализации |

|

Поддержание единого, динамично развивающегося экономического пространства Российской Федерации |

Последовательное сокращение межрегиональной экономической дифференциации |

Сокращение децильного коэффициента или иного подобного показателя межрегиональной дифференциации по душевой величине ВРП, инвестиций и по показателям инновационного развития экономики регионов |

Опережающий рост экономически отсталых и депрессивных регионов России за счет мер федеральной инвестиционной, инновационной и промышленной политики, мер налогово-бюджетной политики; использования институтов территориального развития |

Приоритетность отдельных регионов и территорий не должна превращаться в тормоз экономического развития других регионов и территорий; создание различных «зон», «территорий» и пр. с особыми условиями хозяйствования не должно нарушать единства среды инвестиционной и предпринимательской деятельности; недопущение «переобложения», то есть наличие возможности разумной, необременительной компенсации бюджетной нагрузки, связанной с реализацией Стратегии как в виде прямых бюджетных затрат, так и в виде косвенных потерь (налоговые, таможенные и иные льготы) |

Примечание. Составлено автором.

Наконец, в-четвертых, по-прежнему с трудом утверждается понимание того, что ключевую роль в формировании и поддержании единого экономического пространства России сегодня играет уже не сближение ее регионов не по формальному индикатору ВРП на душу населения. Эта роль переходит к системе показателей, характеризующих экономику страны как пространство инновационного развития, где в настоящее время наличествуют разрывы куда более значительные, чем по душевой величине ВРП. Логическое выстраивание ключевых положений Стратегии по линии «приоритеты – задачи – целевые показатели» с одновременным указанием на возможности и объективные пределы реализации этих приоритетов способно существенно повысить управляемость стратегии, включая и вопросы контроля ее практического осуществления.

Заключение

Сказанное позволяет сделать ряд важных выводов:

-

1. Стратегия, в которой не реализована логическая последовательность «приоритеты – цели (задачи) – целевые индикаторы», не может быть эффективно управляемой и до конца успешной. То, что в документе в настоящее время обозначено как цель Стратегии, скорее всего, и есть концентрированное выражение ее основных приоритетов. Соответственно то, что дается как приоритеты Стратегии, на деле представляет собой методическое обоснование для ряда ее целевых показателей, круг которых должен быть, безусловно, существенно расширен, прежде всего, характеризующих пространственные аспекты преобразования экономики страны на инновационной основе.

-

2. Стратегия должна сбалансированно отражать (например, через SWOT-анализ) двустороннюю природу всяких приоритетов, а именно то, какие возможности они формируют и то, какими пределами они объективно ограничены. Здесь же следует упомянуть и четкую формулировку рисков Стратегии и обозначение путей (инструментов) управления ими. В действующем виде положения Стратегии излагаются таким образом, что их осуществление изначально «гарантировано» и ничто этому помешать не может. Между тем всякое управление связано с объективными ограничителями и рисками, и чем больше горизонт планирования – тем выше значимость фактора ограничителей и рисков. Эф-

фективное управление рисками – один из наиболее значимых атрибутов стратегического управления на проектной основе, что нашло многочисленные подтверждения в зарубежной практике [Ding, 2016].

-

3. Стратегия должна реально основываться на сценарном варианте постановки и практической реализации ее важнейших приоритетов и практических задач. С этой целью приоритеты должны быть ранжированы, и под каждый сценарий развития событий изначально должны быть определены ключевые управленческие решения. Конечно, надо признать, что период, выделенный на реализацию данной Стратегии, невелик. Более того, представляется, что большинство поставленных в Стратегии масштабных задач вообще нереализуемы в полной мере в столь короткий промежуток времени. Это, конечно, несколько дезавуирует значимость сценарного варианта изложения Стратегии.

-

4. Стратегия должна основываться на балансе целеполагания и располагаемых экономических ресурсов с указанием на их основные источники и механизмы их практического задействования – как на федеральном, так и на субфедеральном (региональном и муниципальном) уровне управления.

-

5. Обязательным условием для Стратегии должна быть фиксация тех ее приоритетов и практических задач, реализовать которые предполагается с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства с акцентом на опережающее развитие тех механизмов ГЧП и МЧП, которые соответствуют идее долговременного, стратегического взаимодействия власти и частного бизнеса.

-

6. Обязательным компонентом Стратегии должен быть блок институционально-правовых новаций, которые будут востребованы по мере ее реализации. Если, например, вводятся институты «геостратегических территорий» («приоритетных» и «приграничных»), «перспективных экономических специализаций» и пр., то они обязательно должны получить закрепление и расшифровку в действующем законодательстве, иначе их полноценное использование в практике государственного регулирования, особенно в налогово-бюджетном процессе, окажется просто невозможным. В этой связи нельзя не вернуться в очередной раз к вопросу о чрезвычайной востребованности в настоящее время ранее отвергнутого федерального закона об основах государственной политики регионального развития [Бухвальд, 2017].

-

7. Анализ Стратегии показывает, что многие неопределенности, допущенные в данном документе, – не вина разработчиков, а следствие отсутствия адекватных источников разработки этого документа, прежде всего тех, которые непосредственно определены 172-м ФЗ по стратегическому планированию. Это требует не только разработки и принятия «базовой» Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, но и значительной конкретизации относящихся к сфере пространственного развития положений Стратегии национальной безопасности.

Список литературы Приоритеты стратегии пространственного развития: возможности и ограничители

- Бухвальд Е. М., 2017. Время вернуться к закону о государственной политике регионального развития // Законодательство и экономика. № 2. С. 7-16.

- Вуймо В. А., 2017. Контроль за выполнением государственных программ Российской Федерации по сбалансированному региональному развитию // Экономика и управление: проблемы и решения. Т. 2. С. 47-52.

- Зубаревич Н. В., 2019. Стратегия пространственного развития: приоритеты и инструменты // Вопросы экономики. № 1. С. 135-145.

- Куликов Н. И., Куликов А. Н., 2017. Различия в социально-экономическом развитии регионов России: оценка и реалии выравнивания // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Т. 13, № 7 (352). С. 1239-1257.

- Морошкина М. В., 2018. Межрегиональная дифференциация российских регионов: тенденции и перспективы сближения // Теоретическая и прикладная экономика. № 3. С. 48-60.

- Наумов С. Н., 2018. Об изменении наполнения государственных программ и их места в системе стратегического планирования // Государственное управление Российской Федерации: вызовы и перспективы. М.: Университетская книга. С. 8-14.

- Наумов С. Н., 2019. Использование инструментария государственных программ для обеспечения сбалансированного регионального развития России // Пространственный потенциал развития России: невыученные уроки и задачи на будущее. М.: Ин-т экономики РАН. С. 272-277.

- Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 г. № 870 "О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации", 2015. URL: http://base.garant.ru/71170676/.

- Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 г. № 2101-р "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", 2018. URL: http://static. government.ru/media/files/MUNhgWFddP3UfF9R JASDW9VxP8zwcB4Y.pdf.

- Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р "Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года", 2019. URL: https://www.http: //government.ru/docs/35733/.

- Самодуров С. А., 2017. Концептуальные основы стратегического управления сбалансированным региональным развитием // Дельта науки. № 2. С. 62-69.

- Указ Президента РФ от 16.01.2017 г. № 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года", 2017. URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LA_21 0967/f938e46a4000bf25 f99c70c6982327859 1395d7d.

- Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", 2015. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_191669/.

- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", 2014. URL: http://base.garant.ru/70684666/.

- Ding R., 2016. Control Project Risks // Key Project Management Based on Effective Project Thinking. Berlin-Heidelberg: Springer. P. 253-273.