Приписки к рукописи D 227 из собрания ИВР РАН, содержащие сведения о ее происхождении и бытовании

Автор: Фионин Максим Владимирович, Французов Сергей Алексеевич

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Статья в выпуске: 1 (78), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории греческого лекционария с шифром D 227 (XII в.) из собрания Института восточных рукописей РАН. Авторы настоящей работы дают обзор истории бытования манускрипта с момента его появления в кафедральной церкви г. Бостра до его передачи в Азиатский музей в числе рукописей коллекции антиохийского патриарха Григория IV. Проследить бытование лекционария стало возможным благодаря расшифровке и переводу двух колофонов (XIV в.) рукописи D 227, а также арабских и греческих приписок, оставленных в разные эпохи (с XVI до кон. XIX в.). Авторы статьи приводят расшифровку текстов арабских приписок лекционария и их перевод. В статье кратко представлены исторические сведения о некоторых средневековых сирийских храмах и монастырях, связанных с бытованием рукописи, таких как кафедральная церковь Сергия, Вакха и Леонтия в Бостре, монастырь св. Георгия алблиз Хомса и некоторые другие. Кроме того, в работе затрагивается история изучения лекционария D 227 в числе рукописей коллекции Григория IV Игнатием Юлиановичем Крачковским. Итогом проделан- ной работы является публикация ранее неизученных колофонов и арабских приписок византийского лекционария D 227 из собрания ИВР РАН, уточняется дата вклада рукописи в вакф (религиозную собственность) церкви свв. Сергия, Вакха и Леонтия в Бостре, а также прослеживается её бытование до начала XX в.

Византийский лекционарий, историческая литургика, история христианского богослужения, коллекция антиохийского патриарха григория iv, азиатский музей, институт восточных рукописей ран, новозаветная рукописная традиция

Короткий адрес: https://sciup.org/140223513

IDR: 140223513

Текст научной статьи Приписки к рукописи D 227 из собрания ИВР РАН, содержащие сведения о ее происхождении и бытовании

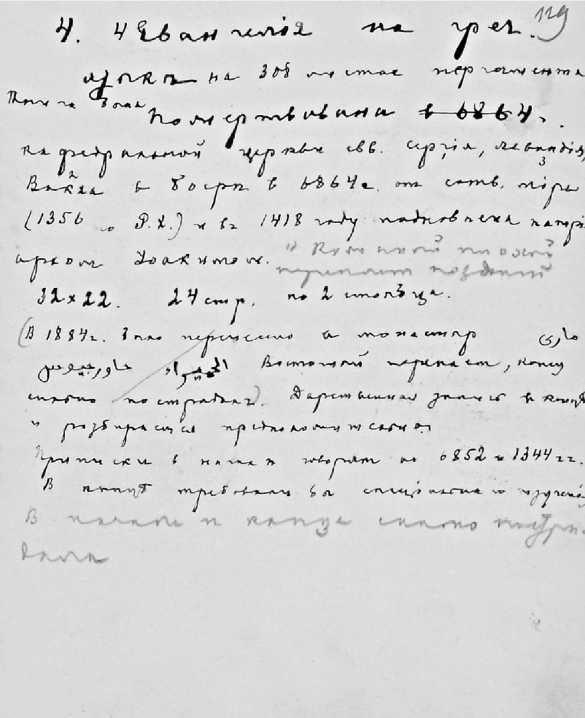

поступления рукописей в Собственные Его Величества библиотеки и арсеналы2. В ходе исследования манускриптов коллекции патриарха Игнатий Юлианович обращал внимание и на приписки, содержащиеся в некоторых из них. Относительно рассматриваемого нами лекционария D 227 в черновиках 1914 г. можно прочесть следующее (ил. 1):

«4. 4 Евангелия на греч. языке на 308 листах пергамента. Книга была пожертвована кафедральной церкви свв. Сергия, Левандия, Вакха в Босре в 6864 г. от сотв[оре-ния] мира (1356 по Р. Х.) и в 1418 году подновлена патриархом Иоакимом. Восточный плохой переплет поздний. 32 х 22. 24 стр[оки] по 2 столбца.

(В 1884 г. была перенесена в монастырь L$ J^1 L^J^1 JJ^ ^ J^2^' Восточный переплет, конец сильно пострадал). Дарственная запись в конце и разбирается предположительно.

Приписки в начале говорят о 6852 и 1344 гг. В конце требовалось бы специальное изучение. В начале и конце сильно пострадала»3.

Ил. 1. Л. 119 черновиков 1914 г. И. Ю. Крачковского к работе «Краткий каталог…», где приведены краткие сведения о лекционарии. Фото предоставлено СПбФ АРАН

В июне 1914 г., закончив предварительное описание коллекции Григория IV, И. Ю. Крачковский отправился в Германию и Голландию, где он собирался познакомиться с арабо-христианскими рукописями местных библиотечных собраний. В поездку И. Ю. Крачковский взял с собой и черновики предварительного описания арабо-христианских рукописей Антиохийского патриарха в надежде продолжить работу над ними. Начало Первой мировой войны застало исследователя в Голландии, откуда он вместе с женой и тещей спешно возвращается в Россию. К сожалению, большую часть багажа, включая книги, копии рукописей из библиотек Лейпцига, Галле и Лейдена, а также черновики каталога коллекции Григория IV, ему пришлось оставить в Лейдене у своего друга слависта Николаса Ван Вейка4.

Возобновил работу над описанием коллекции патриарха будущий академик только в 1919 г., когда рукописи по ходатайству Академии наук и при содействии Наркомпроса были переданы из библиотеки Зимнего дворца в Азиатский музей5. И. Ю. Крачковский вместе с одним из своих учеников перевез манускрипты на саночках, укутав их тулупами6.

Важно отметить, что предварительное описание коллекции все еще оставалось в Лейдене, поэтому И. Ю. Крачковский был вынужден составить каталог заново7. Как сообщает А. А. Долинина, лейденские записи исследователь смог получить только в 1925 г., ныне они хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН8. В основу работы «Арабские рукописи из собрания Григория IV, патриарха Антиохийского (краткая опись)» легли другие черновики — 1919 г., ныне находящиеся в Архиве востоковедов ИВР РАН9.

Несмотря на то, что текст описания рукописей был подготовлен к изданию в журнале «Христианский Восток» еще в 1924 г., публикация не состоялась. Тем не менее, для И. Ю. Крачковского были сделаны 95 типографских оттисков краткого каталога10.

Подготовленные к изданию в 1918 г. материалы последнего номера журнала «Христианский Восток» в полном объеме вышли позднее, в 1927 г., во втором томе «Известий Кавказского историко-археологического института»11. Статьи И. Ю. Крачковского были опубликованы без изменений.

В 1960 г. был напечатан с незначительными дополнениями вариант описания рукописей коллекции Григория IV в томе VI избранных произведений И. Ю. Крачковского12.

Важно отметить, что в 2015 г. при участии Арабского кабинета ИВР РАН им. И. Ю. Крачковского вышел специальный том, посвященный трудам Игнатия Юлиановича по истории и филологии христианского Востока, в который вошел упомянутый выше каталог арабо-христианских рукописей13.

В заключение нашего обзора истории краткого каталога собрания арабо-христианских рукописей Антиохийского патриарха скажем, что готовится выйти в свет полный каталог этой коллекции, подготовленный коллективом отечественных ара-бистов14. Необходимо добавить, что в каталог входят только рукописи на арабском языке, исследуемый нами лекционарий в нем описан не будет.

Помимо И. Ю. Крачковского, приписками лекционария D 227 занималась Е. Э. Гран-стрем. В своем описании греческих рукописей ленинградских собраний она приводит краткие сведения о манускрипте и воспроизводит две греческих надписи на л. 04 рукописи15.

Других исследований приписок греческого в лекционарии из собрания ИВР РАН нам отыскать не удалось.

Б. Л. Фонкич относит исследуемый нами византийский манускрипт к так называемой чикаго-карахиссарской группе (ей принадлежат греческие минускульные рукописи второй половины XII — начала XIII вв.)16. Втор. пол. XI — нач. XII вв. датирует D 227 и Н. Ф. Каврус-Хоффманн, палеограф из США17.

Трудно сказать, какими путями книга попала на Ближний Восток. Возможно, это был вклад в один из почитаемых монастырей региона. Будь это Синайский монастырь или лавра св. Саввы, рукопись, скорее всего, там бы и осталась. Но раз этого не произошло, можно предположить, что Евангелие находилось в одном из монастырей Дивной горы или в Антиохии, христианских центрах, которые прекратили свое существование после их разгрома войсками Бейбарса в 1260-х гг. Роскошная пергаментная рукопись не была брошена в огонь, может быть, потому, что представляла очевидную ценность, и за неё рассчитывали получить деньги. Действительно, книга была выкуплена христианами и несколько десятилетий спустя оказалась в Бостре, столице Хаурана, самой южной из епархий Антиохийской Церкви.

Изучение колофона и приписок на арабском языке позволит нам выяснить некоторые сведения о бытовании рукописи в период с XIV до начала XX вв. Всего лекционарий D 227 содержит три греческих и восемь арабских приписок (включая колофон). Греческие были переведены и опубликованы М. В. Фиониным18. Большинство приписок находится на вклеенных в рукопись листах бумаги, лишь несколько были нанесены на свободных местах пергамена, исключение составляют только колофоны л. 307 об. — 308, возможно, изначально присутствовавшие в рукописи.

Последний разворот лекционария (л. 307 об. и л. 308) сплошь заполнен арабским текстом очень архаичного почерка. К сожалению, эти листы сильно повреждены так называемой розовой плесенью, и текст на них читается лишь частично. Особенно сильно он поврежден на л. 308. Чтение, расшифровка и перевод всех арабских приписок в настоящей статье выполнены С. А. Французовым.

Закладная запись (л. 307 об.)

Текст

/ JjVI ^1 -Uli ^ 1

/ oUUl (Jj-Uiij oUUl

^xj &д v^U i_>UUll (Jj^j^l 13a s3jl 2

/ 22^^ 21^

~**JAJJ ^^jljjUll 4'3.'^ CS^ 4 '"’"v ^ '^L ••''^‘’j 3

/ ^u^s^j^j сн^з ^^з^з**1 ^^uJ\'^^' ^^u^ajuaII ^з^мудяИ 4'з'^ 4

/ C$-^3^ L-J^kitJ f3^3^ U^ ^Vk^a X ^^JjJill C—иД11 _JX^_xj_^j1 ^^Ьа^З^ 5

/ aljS j£ ^jJxlu^ Аш^ и'з^З 30(?) 6

/ ^-^З^ 4j^llj kj^J ^J^ 3^3.1 ^LulaII ^ jaaJ (3*0 (jA _>*11 <9^ ^^3 7

/ 3_^Да11 £‘ >»3^U QA S^C- (j'j ... ^ La^ ^JjjLaII ^^3*^ 8

/ (x_a TVaJo^ ^^^jj£jj A ?^3 ^(?) Алмхк 4_lll (jL£ 3112 U^ ^ ^(J*^ (j-a L. ^'j Ю

/ 40[|_]j 3*Aa (j^xjj AoUuj (?) ^oJi^Xaj JLuUoLlu Ц

/ (Jj^l AjV' (^1 ^ g Li\^1 oJuolj ^-LlalaII ^ (—13^^ ^ (3* 333^** ^33^* 12

/ 4-111 £ X 4jL-j^SAaII x-x-Xj-дП (^) ^^з'з (^) 4-kJoSta. qa ^-“3 AjL-aj 1 А.-.^д-^ СИЗ 13

/ ^^j-u^a11 111A Q-a Iajjj l aV A £ 0^j-6^ ' ■ • - 3 й3^^'з 1-H^H Lj^C- Al qISj J4

/ (j^£jj 46^3^*^)^ 1^411 ^3 4_11 аДЗа (_1aC-j 15

/ 50[L]_ajIj 49^'48^^ 16

/ (JjjMaII ^a3*^^ (3* ^^Ал-АД. 0>ia1Aj 3*^ ^'^^ ^. ^3 17

/ (^ЗЗ A-111 А^^з 4-111 ^^J 4./Xj

/ ... Ст>Л;' '^ U"[-“] 55(?) ^J-^Ь ^LuJIj ... yjb jl 20

Перевод

-

1. Во имя Бога Живого Безначального.

-

2. Заложил как вакф 56 это святое Евангелие, которое есть благая весть жизни и путь к спасению,

-

3. и пожертвовал его (букв.: дал его как милостыню) и посвятил его соборной церкви в предместье57 города Бостры —

-

4. церкви святых благодетелей благородных прославленных Сергия, Вакха и Леонтия —

-

5. брат духовный осведомленый о (своих) грехах шейх Салих, сын покойного шейха Иакова, прихода

-

6. мелькитского58 в предместье (Бостры)59 … и прощение его греха. И путь всякого, кто прочел его,

-

7. и прочел верующим из деяний Иисуса Христа, (таков, что) смилостивится Он над ним и над родителями его, дабы просил

-

8. Иисус Христос то, что не … и если переместит его из указанного места,

-

9. вытащив его, … для тьмы, а не для жизни его,

-

10. и нет причины (?) для того, кто сделал это, Бог рассчитался с ним (?) и потребовал (ответ) с него; и будет удел его с

-

11. Сатанаилом и воинством его и с распинателями Христа и с [Да]фаном (?) и последователями его и будет он проклят,

-

12. отлучен, отделен от уст Господа Иисуса Христа и рабов Его чистых навеки. Аминь60.

-

13. А кто сохранит его и сбережет его в соответствии с тем, как предписано от хранителя его (?), и положит (?) на место, указанное для него, сбережет его Бог

-

14. и будет ему Помощником в этой жизни и в жизни будущей и … милосердным. И тот, кто нарушит хоть в чем-нибудь это предписание

-

15. и поступит супротив его, будет прок[лят] … у Бога в этой жизни и в жизни будущей и будет воздаянием ему

-

16. Геенна и черви … и почтил его, питая к нему расположение61, и наградил. Слава Богу присно.

-

17. И написал семнадцатого (дня) месяца мар[та] … и пятая пятница Святого Поста62,

-

18. в год шесть тысяч …

-

19. уповающий на прощение у Господа своего, да смилостивится над ним Бог

-

20. Вот, о Господи, … [упо]вающий и внимающий и вкушающий (?) из сего Евангелия …

-

21. и … и крещение …

Как мы полагаем, это запись донатора, пожертвовавшего рукопись в церковь свв. Сергия, Вакха и Леонтия Бостры. Упомянутая в ней дата 17-е марта, пятая пятница Великого поста, позволяет сделать предположение относительно года вклада манускрипта в вакф. Пасха в тот год была 2 апреля, и если верны вычисления по формуле Гаусса, то в XIV в. это соответствует 1363, 1374, 1385, 1396 гг. К сожалению, точнее сказать невозможно.

и да смилостивится …

Церковь свв. Сергия, Вакха и Леонтия в Бостре была построена ок. 532 г. при епископе Юлиане63. По своей архитектуре это каменный октогональный храм. Он был кафедральным собором местного епископа, дворец которого располагался неподалеку. По мнению К. А. Панченко, в VI в. церковь свв. Сергия, Вакха и Леонтия была одной из первых купольных построек в Сирии64.

Мы можем предположить, что один из представителей хауранской региональной элиты мелькитов, шейх, сын и внук шейхов, делает соответствующий его статусу вклад, богато украшенное византийское Евангелие, в кафедральный собор епархии.

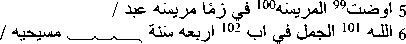

Еще одна закладная запись (л. 308)65

Текст

/ A^jJlj ojJslI ujj AlU 66 xU j

/ ^iL^i2

/ 68(?) Ц-ajj LujVI3

/5

/ u^*^||7

/ L^J^ ^^ [ся-]-^ O“3i^J“ 8

/ 74^ ^ J 6>»j jl ... [V 4-.J».]_«ll t-i&l o4A ^ IQ

/ jA41l ^1 4jc- 75(J^ T2^ '‘Ц^З J^j' 11

/ 77^s'^' U^^j^j ^j^Udl ^|^_Au^j ... <1 V"l(?) qjSjj 12

/ ^лЛ 78jiu -dVI 13

Перевод

-

1. Слава Богу, Господу могущества слава

-

2. Иоакиму, патриарху Антиохийскому!

-

3. Знает всякий, заложивший вакф в … города Бостра, к вечере среды, в день

-

4. тридцатый месяца апреля из месяцев [года шесть тысяч] (семь | девять) с[от] двадцать [ш]естого от Сотворения мира. И подлинно

-

5. мое ничтожество установил вакф в … и подлинно он отклонил (?)

-

6. … а он установил вакф

-

7. … великих [свя]тых

-

8. Сергия, Вак[ха] … слуги моего ничтожества

-

9. установил вакф в … это Евангелие

-

10. от этих с[вященных ?] книг … или выдаст его на время или отдаст его,

-

11. вручил документ о придании ему статуса вакфа … Господь откажется от него навсегда.

-

12. И будет (?) ему … (с) [Симо]ном-волхвом и Иудой-предателем80.

-

13. … Бог простит того, кто

-

14. … Ему же слава присно!

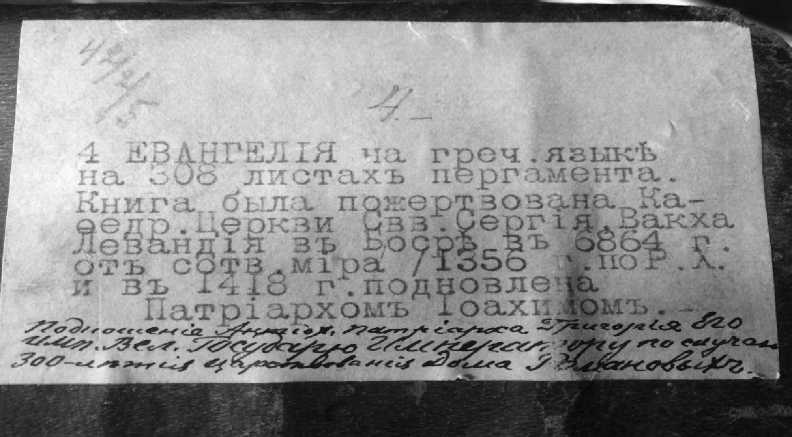

Датировка этой приписки вызывает некоторое затруднение, поскольку 30 апреля ни в 6726 г. от Сотворения мира (= 1218 г.), ни в 6926 г. (= 1418 г.) на среду не приходилось. Однако если вспомнить, что наряду с распространенной у православных арабов ромейской сентябрьской эрой известна также ультрамартовская проторомейская эра81, при пересчете на которую получаются 1217 и 1417 гг., 30 апреля 1417 г. как раз выпало на среду. Этим числом и следует датировать данную приписку, признав упомянутого в ней Антиохийского патриарха Иоакима Иоакимом II (1411–1425). Об этом патриархе сведения крайне скудны, даты его управления Антиохийской Церковью мы приводим согласно мнению К. А. Панченко, основывавшегося, в свою очередь, на списке Антиохийских патриархов сирийского церковного автора XVIII в. Михаила Брека82.

Трудно сказать, почему потребовалось сделать дополнительную вкладную запись спустя десятки лет, но именно второй колофон (на л. 308) содержит имя патриарха, что несколько облегчает его датировку.

С. 43–44).

Несколько последующих веков не оставили следов на страницах манускрипта. Следующая по времени приписка предположительно датируется 1660 г.

Приписка (л. 306)

Текст

/ Ijl ls / ^JaaaII ^ЛС- (_)аЯ11 (2^ и^^^ QjjJl (j^ 3 / Ае.ЦДл U^0' Aj^^axaII ^^aj jaUUaaj 6 / (_jjjj2s1Ij 84лл^иИ у / 88^^|-^ ^pf^ Jj]^! 12^1 AilSj IQ / ^jlа'ю J^ (2)^J i^^Luj A,"lull ;^й1 j^aII ^jJaI ^a^ 1 12 / A_uLajj AjLa uj2Aj J j ^*^4 15 [cH-]-2^ 16 Перевод 1. Помяни, Господи, раба Своего грешного, погрязшего во грехах 2. и проступках, диакона Георгия, сына иерея Николая, 3. сына иерея Петра, сына иерея ‘Абд ал-Масиха 89, 4. сына приходского священника Петра, из богохранимого [града] Сафита90, 5. Господь Бог да простит его грехи и грехи его родителей 6. и грехи всех сынов Крещения, аминь, по заступничеству 7. Госпожи Матери Света и мар Моисея и Аарона и святого 8. превеликого, великомученика мар Георгия [и мар Фео-] 9. дора91 и мар Иоанна Крестителя и апостолов [изначальных?] 10. и всех свя[тых] мучеников [и того, к]то страдает 11. ради Господа Христа, подлинно же с нами их заступиниче- 12. ства. Аминь. Соответствует году султанов рода Османа 13. сто сорок четвертому92 … 14. мир. Закончено с помощью Бога и при Его содействии … 15. числом, а число листов Евангелия93 — триста восемь 16. и тридц[ать]. Приписка, выполненная ниже, мельче и убористее: 94 ^^JH^J^^ ^J^.-Aa'i ^-‘.‘^J <7J^jSlI ^8 (J^J^*1^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ t-^^ Lj ^^^' Помяни, Господи, раба Твоего грешного и погрязшего в проступках, диакона по имени Геор[гий] … Поминальная приписка, оставленная диаконом Георгием в XVII в., дает основание полагать, что первоначальное число листов в рукописи было 338. На сегодняшний день сохранилось 305 пергаменных листов (мы исключили 3 чистых бумажных листа, вклеенных при поздней реставрации); кодикологический анализ рукописи показывает, что в ней есть несколько лакун и отсутствует конец (за исключением колофона); вполне вероятно, что с течением времени было утрачено 33 листа. В августе 1778 г. диакон Халлуф оставил запись о том, что он читал лекционарий в келье настоятеля. В каком монастыре это происходило, в приписке не упоминается. Возможно, что перед нами одна из читательских записей, которые нередко оставляли паломники, когда им разрешалось познакомиться с рукописными собраниями монастырей. Приписка (л. 304 об.) Текст / АшЬил 95(^4^^ <цз l^j 23 J / (J^ ^ A ^_^^a1I (_j^ ^^ш1^1^ ^jLaJoU 2 / ^p jlS U fUJIj oU^. yj 98jjja. 4 Перевод 1. Прочел его и поразмыслил над его смыслами 2. диакон Халлуф, сын покойного Михаила, 3. из селения ал-‘Уйун из податного округа 4. Хазур, относящегося к (городу) Хама и к Сирии, когда он находился в 5. келье настоятеля в то время, когда настоятелем был ‘Абд- 6. аллах ал-Джамал в августе (месяце) четвертого (дня) года 1778 по христианскому (летоисчислению). В кон. XVIII в. архиерейский престол Бостры даже был на какое-то время упразднен. Миграционное движение хауранских христиан увлекло с собой и богослужебные книги, хранившиеся в церквях. Греческий лекционарий был унесен из Бостры и оказался вложен в монастырь св. Георгия ал-Хумайра’ в округе ал-Хусн. О появлении рукописи в этом монастыре свидетельствует следующая приписка на л. 1: / 1 А И 103-G^ 1 Г J / j^LJI (^JI / JI / ^jLJl J^VI 13a «Это благословенное Евангелие (поступило) в хранимый процветающий монастырь святого Георгия 13 апреля 1849 года». Эта запись дает основание полагать, что рукопись оказалась в монастыре св. Георгия ал-Хумайра’ в 1849 г. Речь здесь, несомненно, идет об обители, расположенной приблизительно в 60 км от г. Хомса (Эмессы), в районе Талл Калах на границе Вадй-н-Насара (Долины христиан), у дороги, соединяющей Хомс и Триполи104. Точная дата основания монастыря неизвестна, традиционно считается, что он возник в ранневизантийскую эпоху (IV–VI вв.). С организацией монастыря историки связывают имя императора Юстиниана (527–565)105. Основные сведения о монастыре содержатся в источниках XVII — начала XX вв. В монастыре св. Георгия побывал в 1725 г. известный русский путешественник и писатель — монах Василий Григорьевич Григорович-Барский. В частности, он отмечает, что монастырь был основан в начале XVIII в. (1700 г.) при патриархе Антиохийском Анастасии: «Монастырь оный, святаго великомученика Георгия […] есть же строением нов и мал, но лепотен, его же созда святейший патриарх Афанасий в лето 1700»106. Архим. Порфирий (Успенский), побывав в Сирии, написал очерк об Антиохийской Церкви. Он счел утверждение Григоровича-Барского относительно основания обители св. Георгия ошибочным и уточнил, что монастырь «обновлен был в 1700 г. Антиохийским патриархом Афанасием»107. В период с 1686 по 1712 г. Антиохийскую кафедру оспаривали два патриарха: Кирилл аз-За‘ӣм и Афанасий III ад-Даббāс. Как сообщает К. А. Панченко, в 1694 г. Афанасий пошел на примирение со своим противником и отказался от притязаний на Антиохийский престол, и в 1705 г. Константинопольский синод поставил его во архиепископы Крита108. Тем не менее нельзя исключить, что в 1700 г. (или несколько лет ранее) Афанасий мог принять активное участие в обновлении монастыря св. Георгия. Период расцвета монастыря, по мнению современных исследователей, приходится на середину и конец XIX в. В период управления обителью архимандритом Герасимом Греком, приблизительно между 1850 и 1900 гг., численность монахов и послушников возросла до 80 человек. Ежегодно монастырь жертвовал в патриархию, находящуюся в Дамаске, примерно 200–400 османских фунтов золотом109. Как мы отметили ранее, лекционарий, согласно приписке на л. 1 рукописи, обнаружен в монастыре св. Георгия ал-Хумайра в 1849 г. По утверждению еп. Порфирия (Успенского), игуменом монастыря в 1843 г. (и, возможно, в 1849 г.) был Христодул (арабск. ‘Абд ал-Масих )110. Следующая запись, относящаяся ко времени нахождения манускрипта в обители св. Георгия, находится на л. 04, вклеенном в рукопись. Текст приписки написан на греческом языке, предположительно, это автограф антиохийского патриарха Ие-рофея (1850–1885)111. Напомним, что первой расшифровку этой записи без перевода опубликовала Е. И. Гранстрем112. В 2013 г. мы выполнили перевод греческого текста113. Из приписки явствует, что 22 апреля 1852 г. (в день памяти св. вмч. Георгия Победоносца) Антиохийский патриарх Иерофей отслужил Литургию в монастыре св. Георгия ал-Х̣умайрā, также сообщается, что во время пребывания в обители патриарх видел лекционарий, по-видимому, счел его весьма ценным и под страхом отлучения от Церкви запретил забирать рукопись из монастыря114. Чуть позже, в 1866 г., рукопись видел иеромонах Анфим, по-видимому, исполнявший обязанности игумена в тот год и оставивший карандашную помету на л. 304 об.115. Как отметил архим. Порфирий (Успенский), посетивший монастырь св. Георгия ал-Хумайра в ноябре 1843 г., должность игумена мог исполнять простой монах, назначаемый из братии патриархом Антиохийским116. Следующая запись находится на обороте вклеенного листа 04, датирована 12 января 1884 г.: Приписка (л. 04 об.) Текст “ " / US J^ И ^^SUaJ^l 2 1 не П Lia ^3j ^gjA ^jLa31 (^jG- udijj 4-111 La ^a1I ^31 1 yl ^^)Да ^VtOA (Jjjl^dAi 3 CJlJ^kUI (J43JVI 1-iA Li3^.j ^^Jkdl 4,^ 711 4_uLU^il (JA.13 4jJoj*^I ^^3 ^aL 4 ^a^Cj 4-1 jJa^II 4^^, Qa ^^)jJall *_UxxJ 4jJsjL/1 _u£Jt -^_9^J ^^‘■^ U^ 4 ^^j.^4 а мС а Ц2 ^* ^J L^xUalulj L^jlfljl J*j Qi uJlaac.L3 6 (J (jl 4д1с. ’21 Ja^^o^ 4jj| V-q^aII ^Jl^jia o^k^l <_Jj3 q-« h^l-xj IgJ UJ*""^ 7 / (_5^1I l_11j£j AjlILIoaII (_L^J ^SJI С*^ ^J'i (^И bb-aj ■^‘■^ и' u^ ЬМ 8 / ^J^l^j С5^ и^6^6^' bj^*^1 ^6 4_11с. ^ЦаЛА (j£j IjlSij ^■1^*4111 11д J—^^ ^^J ^о^^Хш^ / AajL^ / (j^jljUujA. ^jjjjalc^j^l 123 ?!jj^~kV 12 Перевод 1. Итак, в четвертый год настоятельства моего ничтожества над монастырем святого мар Георгия ал-Хумайра’ в округе 124 Хусн ал-Акрад («Крепости курдов») 2. был отправлен по повелению Его Блаженства Благого Господина Кира Кира Иерофея, Патриарха Антиохийского и всего Востока, досточтимый духовный сын 3. Гавриил-эфенди125 Мудрик писцом в вышеуказанный монастырь, и это — по прошению с моей стороны. И в ходе просмотра нами126 старинных книг, 4. находившихся в маленькой каморке внутри церкви с восточной стороны, обнаружили мы это честное Евангелие. И когда 5. узрели мы, что пребывание книг в такой каморке вызывает у них повреждения из-за влажности и небрежности, 6. то приняли мы решение о том, что после их тщательной обработки и расстановки поставят для них специальный книжный шкаф из дерева, и будет он установлен внутри специальной каморки, 7. и будет назначен для них смотритель и хранитель братией насельников вышеуказанного монастыря, и будет поставлено ему условием, чтобы выдавал он книгу из их числа 8. только с соизволения настоятеля, после того как возьмет расписку у того брата, который хочет просмотреть книгу, которую 9. получил. И ему надлежит выдать это разрешение в качестве напоминания всякому обращающемуся к нему с просьбой из братии, пребывающей в монастыре, и теми, кто следует за ней. 10. И пусть действуют в соответствии с этим. Составлено 12 января 1884 года от Боговоплощения. 11. настоятель монастыря мар Георгия 12. ал-Хумайра’ архимандрит Хрисанф 13. Салиба Ливанский. Написал это Мы можем предположить, что автором записки является настоятель монастыря (на 1884 г.) архимандрит Хрисанф, а написана она была Гавриилом-эфенди, упомянутым в первых строках, которого назначил патриарх Иерофей писцом в обитель св. Георгия. Интересно отметить, что, согласно мнению исследователей, настоятелем с 1870 по 1900 г. был не архимандрит Хрисанф, а упомянутый ранее архимандрит Герасим Грек127. Все же, как мы отметили выше, даты правления архимандрита Герасима Грека приблизительны, и можно допустить, что в 1884 г. монастырем управлял архимандрит Хрисанф. Следующая арабская приписка не имеет даты, она расположена на вклеенном листе 04 ниже двух греческих надписей. Приписка (на л. 04): ^ UhaV ^11 ^_j3|^a!I / ^A^X ^1 ^^4_ikU a^^l ^Д ^^д_а ^Д LaS I^)a^J d нsЛ ^3 Qajjjdjj^j «Во времена [правления] Антиохийского патриарха Иоакима это святое Евангелие передано в религиозную собственность (вакф) церкви святых Сергия, Вакха и Леон-тия129 в городе Бостра, как это указано в конце [этой книги], в 6852 году от Адама, соответствующего по Христу130 [1344 г.]131». По-видимому, эта приписка представляет собой попытку прочтения двух дарственных записей, находящихся в колофоне рукописи на л. 307 об.–308. Скорее всего, в конце XIX в. кто-то из насельников монастыря, может быть, библиотекарь, постарался разобрать поврежденные дарственные XIV–XV вв. в колофоне, и записал то, что удалось прочесть на л. 04. Над арабской надписью на л. 04 находится отчасти дублирующая её греческая132. Обе приписки совпадают в датах (1344 г.), и в обеих встречается имя патриарха Иоакима. Согласно мнению французского историка Церкви и богослова Мишеля Лекьена (1661–1733), основывавшегося на средневековых латинских и греческих хрониках, Иоаким был преемником патриарха Феодора IV Вальсамона (†1214), следовательно, жил почти на полтора столетия раньше, и не в Сирии, а в Константинополе, поскольку в XII — нач. XIII вв. Антиохийские патриархи находились в изгнании133. В 1344 г., по версии М. Лекьена, которая основывается на одном из трудов историка XVII в. Льва Аллация, на антиохийском престоле был патриарх Игнатий II134. И. Ю. Крачковский и Е. Э. Гранстрем попытались разрешить несоответствие даты пребывания на кафедре патриарха Иоакима, указанной в приписках, с датами правления, как они представлены в исторической литературе. И. Ю. Крачковский в «кратком каталоге» отмечает, что рукопись была пожертвована церкви Сергия, Вакха и Леонтия в Бостре в 6852 от сотворения мира (1344 г.), а затем подновлена патриархом Иоакимом в 6926 (1418 г.)135. Тем самым противоречие устраняется, ведь 1418 г., согласно хронологии, приведенной в книге «Полный месяцеслов Востока» (1876), — это время правления Антиохийского патриарха Иоакима II (†1425)136. На этот источник ссылается и Е. Э. Гранстрем в своей статье137. Несмотря на стройность вышеприведенной аргументации, необходимы некоторые уточнения. Если первую дату (1344 г.) можно встретить в греческой и арабской приписках, то вторую (1418 г.) — только на листочке, приклеенном к кожаному переплету рукописи при поступлении в библиотеку Зимнего дворца в 1913 г. Коллекция патриарха Григория IV была инвентаризирована служащими библиотеки при участии арабистов, и в ходе работы они составили «Список книг, подносимых Государю Императору Блаженнейшим Григорием, Патриархом Антиохийским»138. На л. 52 этого документа можно прочесть: «4 Евангелия на греческом языке на 308 листах пергамента. Книга была пожертвована Кафедральной церкви Свв. Сергия, Вакха, Левандия в Босре в 6864 г. от сотворения мира /1356 г. по Р. Хр. и в 1418 г. подновлена патриархом Иоакимом/»139. Практически дословно эта запись была воспроизведена на листе, приклеенном к кожаному переплету лекционария, а значит, обе даты (1356 и 1418 г.) были определены при инвентаризации книг в библиотеке Зимнего дворца. Илл. 2. Лист, приклеенный сотрудниками Собственной Его Величества библиотеки к лицевой стороне кожаного переплета рукописи D 227. Фото из архива М. В. Фионина. Дату «подновления» рукописи сотрудники императорской библиотеки взяли из колофона на л. 308, но, к сожалению, пока остается неясным, на основании каких источников они датировали пожертвование в кафедральную церковь 1356 г. Не вызывает сомнения, что И. Ю. Крачковский, получивший доступ к коллекции Григория IV в 1914 г., обратил внимание на листок с информацией о греческой лекцио-нарной рукописи, приклеенный сотрудниками императорской библиотеки к её кожаному переплету. В черновиках 1914 г., описывая этот манускрипт, И. Ю. Крачковский цитирует сведения из него и упоминает обе даты (1356 г. и 1418 г.)140. Позднее, в 1919 г., И. Ю. Крачковский уточнил дату пожертвования греческой лек-ционарной рукописи в кафедральную церковь Сергия, Вакха и Леонтия Бостры, вместо 1356 г. он остановился на 1344 г., взятом из греческой и арабской приписок. Уточнение даты можно увидеть в черновиках 1919 г. к описанию коллекции Григория IV, а затем и в опубликованном «кратком каталоге»141. Важно отметить, что дату реставрации рукописи в 1418 г. И. Ю. Крачковский оставил без изменений, основываясь, несомненно, на прочтении л. 308 колофона. Если попытаться резюмировать историю бытования рукописи D 227 по припискам, то получится следующее: Время написания рукописи — вторая половина XII в., лекционарий D 227 относится к чикаго-карахиссарской группе и скорее всего был написан в одном из константинопольских скрипториев. В XIV в. рукопись была подарена кафедральной церкви свв. Сергия, Вакха и Леонтия в Бостре. Об этом говорит первый колофон рукописи на л. 307 об., а также арабская приписка на л. 04. Сведения о рукописи обрываются до 1660 г., когда на л. 306 диакон Георгий оставил поминальную запись. Из неё мы узнаем, что число пергаменных листов лекционария составляло 338. В 1778 г. диакон Халлуф читал рукопись в келье настоятеля. К сожалению, мы не можем утверждать, был ли перенесен лекционарий из Бостры в другой город и в каком монастыре видели рукопись диаконы Георгий и Халлуф. Из приписки на л. 1 мы узнаем, что в 1849 г. манускрипт оказался в монастыре св. Георгия ал-Хумайра’. В этой обители лекционарий видели и оставили свои записи патриарх Иерофей (л. 04), посетивший монастырь на престольный праздник в 1852 г., и иеромонах Анфим (л. 304 об.), по-видимому, исполнявший обязанности игумена в 1866 г. Из приписки на л. 04 об., датированной 1884 г., за подписью архимандрита Хри-санфа мы узнаем, что лекционарий был найден насельниками монастыря св. Георгия ал-Хумайра в маленькой каморке в церкви, после чего он был, по всей видимости, помещен в специальный книжный шкаф вместе с другими ценными рукописями, доступ к которому можно было получить только с разрешения настоятеля обители. Спустя некоторое время, по распоряжению патриарха Григория IV и вопреки запрету патриарха Иерофея, рукопись все-таки была изъята из монастыря св. Георгия ал-Хумайра’ и оказалась в патриаршей резиденции в Дамаске. Патриарх Григорий IV, посетивший Санкт-Петербург на празднование 300-летия Дома Романовых, преподнес государю Николаю II свою коллекцию древних манускриптов, среди которых был и наш лекционарий. До 1919 г. рукописи патриарха Григория IV находились в библиотеке Зимнего дворца, откуда с разрешения Академии наук и при активном участии И. Ю. Крачковского вся коллекция пополнила собрание Азиатского музея, а ныне Института восточных рукописей РАН. Вот какой сложный и извилистый путь проделал лекционарий D 227 начиная с XII в. до наших дней. Многое о его истории и бытовании нам стало известно благодаря исследованию арабских и греческих приписок.

Список литературы Приписки к рукописи D 227 из собрания ИВР РАН, содержащие сведения о ее происхождении и бытовании

- Архив Государственного Эрмитажа Ф. 2. Оп. XIV-A. Д. 1. Ч. I.

- Архив востоковедов ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 2. Ед. хр. 121.

- Отдел рукописей и документов ИВР РАН. Византийский лекционарий D 227.

- СПб Филиал архива РАН. Ф. 1026. Оп. 1. Ед. хр. 246.141 АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 2. Ед. хр. 121. Л. 4.

- Брек М. Восток христианский. Сирия. Список антиохийских патриархов/Пер.: еп. Пор-фирий (Успенский)//Труды Киевской духовной академии. 1874. Т. 2. С. 346-457.

- Григорович-Барский В. Г. Пешеходца Василия Григоровича-Барскаго-Плаки-Албова,уроженца Киевскаго, монаха Антиохийскаго, путешествие к св. местам в Европе, Азиии Африке находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 г., им самим писанное.СПб., 1819. Ч. 1.

- Долинина А. А. Как формировалась коллекция христианско-арабских рукописей Ин-ститута востоковедения РАН//Она же. Арабески. СПб., 2010. С. 344-349.

- Долинина А. А. Невольник долга. СПб., 1994.

- Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ. Вып. 3. Ру-кописи XI в.//Византийский временник. 1961. Т. 19. С. 194-239.

- Крачковский И. Ю. Арабские рукописи из собрания Григория IV, патриарха антиохийского (краткая опись)//Известия Кавказского историко-археологического института.Л., 1927. Т. ΙΙ. С. 1-20.

- Крачковский И. Ю. Арабские рукописи из собрания Григория IV, патриарха Антио-хийского (краткая опись)//Он же. Избранные сочинения. М.; Л., 1960. Т. VI. С. 423-444.

- Крачковский И. Ю. Над арабскими рукописями. Листки воспоминаний о книгахи людях//Он же. Избранные сочинения. М.; Л., 1955. Т. I. С. 39-45.

- Крачковский И. Ю. Труды по истории и филологии христианского Востока. М., 2015.С. 649-666.

- Кузенков П. В. Христианские хронологические системы. История летоисчисленияв святоотеческой и восточнохристианской традиции III-XV веков. М., 2015.

- Лисовой Н. Н., Смирнова И. Ю. Иерофей, патриарх Антиохийский, и его деятельностьпо материалам российских архивов. Ч. 1: Православный Палестинский сборник. 2007.Вып. 105. С. 209-277; Ч. 2: Православный Палестинский сборник. 2008. Вып. 106. С. 193-251.

- Панченко К. А. Ближневосточное православие под османским владычеством. Первыетри столетия. 1516-1831. М., Индрик. 2012.

- Панченко К. А. Бостра//Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 106-107.

- Панченко К. А. Георгия Победоносца Великомученика монастырь Эль-Хумайра//Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 11. С. 115.

- Панченко К. А. Иоаким II/Православная энциклопедия. М., 2015. Т. 23. С. 164.

- Панченко К. А. К истории Антиохийской Православной Церкви кон. XVII в.: Патри-арший престол и клановая солидарность // Церковно-научный центр «Православная энци-клопедия». URL: htps://www.sedmitza.ru/lib/text/6346329/ (дата обращения: 25.04.17).

- Панченко К. А. Монастыри в православном Антиохийском патриархате в XVI -нач.XIX вв.//Вестник Московского Университета. Сер. 13: Востоковедение. 2004. № 4. С. 89-113.

- Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. СПб., 1894. Т. 1.

- Порфирий (Успенский), архим. Сирийская Церковь//Журнал Министерства народно-го просвещения. СПб., 1850. Ч. LXVII. С. 117-144.

- Пятницкий Ю. А. Антиохийский патриарх Григорий IV и Россия: 1909-1914 годы//Исследования по Аравии и исламу. Сборник статей в честь 70-летия Михаила БорисовичаПиотровского. М., 2014. С. 282-338.

- Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Изд. 1-е. Т. 2. СПб., 1876.

- Соловьев В. Монастырь св. Георгия в Сирии//Сообщения Императорского Право-славного Палестинского Общества. 1905. С. 547-555.

- Фионин М. В. Греческая рукопись D 227 из собрания ИВР РАН (археографическийанализ)//Письменные памятники Востока. 2013. Вып. 1 (18). С. 242-246.

- Фионин М. В. Греческий лекционарий из собрания ИВР РАН//Труды Государствен-ного Эрмитажа. Т. LXXIV: Византия в контексте мировой культуры. СПб., 2015. С. 241-259.

- Фионин М. В. Обзор неопубликованных материалов Архива востоковедов ИВР РАНпо истории коллекции арабо-христианских рукописей антиохийского патриарха Григо-рия IV//Вестник КИГИ РАН. 2016. Т. 26. Вып. 4. С. 2-8.

- Фонкич Б. Л. К вопросу о кодикологическом изучении рукописей чикаго-карахис-сарской группы//Исследования по греческой палеографии и кодикологии: IV-XIX вв.Рукописные памятники Древней Руси. М., 2014. С. 207-210.

- Французов С. А. Приписки к арабской рукописной Библии (D 226) из собрания Ин-ститута восточных рукописей РАН как исторический источник//Вестник ПСТГУ. СерияIII: Филология. 2009. Вып. 3 (17). С. 38-57.

- Французов С. А. Сказание о благочестивой израильтянкев арабо-православнойагиографической традиции//Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2014. Вып. 5 (40). С. 89-99.

- Французов С. А. Четыре смерти святого Георгия//Вестник ПСТГУ. Серия III: Филоло-гия. 2016. Вып. 4 (49). С. 87-95.

- Burns R. Monuments of Syria: A Guide. NY, 2009.

- Dussaud R. Topographie historique de la Syrie antique et médiévale. Paris: LibrairieOrientaliste Paul Geuthner, 1927 (Haut-Commissariat de la République Française en Syrie et auLiban, Service des Antiquités et des Beaux-Arts, Bibliothèque archéologique et historique. T. IV).

- Fowden E. K. Te Barbarian Plain: Saint Sergius between Rome and Iran. London, 1999.37. Graf G. Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini//Zeitschrif für Semitistik undverwandte Gebiete. Bd VII. 1929. S. 237.

- Le Qien M. Oriens christianus in quatuor patriarchatus digestus, in quo exhibenturEcclesiae patriarchae caeterique praesules totius Orientis. Vol. 2. Paris, 1740.

- Monasteries of Antiochian Orthodox Patriarchate. Balamand, 2007.

- Pyatnitsky Y. "…will have their day!" Te Collection of the Christian Arabic Manuscriptsof Gregory IV of Antioch in St Petersburg//Eastern Christian Art. Leuven, 2013. Vol. 8. P. 121-147