Природа и мозг человека: парадигмы обмена информацией

Автор: Волобуев Андрей Николаевич, Романов Дмитрий Валентинович, Романчук Петр Иванович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Новый современный мир вступил в сложный социум. Природа - новый материальный мир Вселенной и естественная среда обитания, становятся более изменчивыми, за более коротки периоды времени. Система природа-общество-человек: целостная, динамическая, волновая, открытая, устойчиво неравновесная система, с выделением не только внутренних связей, но и внешних - с космической средой. Современная наука рассматривает человека, человечество и биосферу как единую систему, с растущими демографическими, продовольственными и медицинскими проблемами. Мозг человека - это биологические, биофизические, нейрофизиологические и медико-социальные парадигмы обмена информацией. Современные коммуникации - это многоуровневые, мультипарадигмальные и междисциплинарные модели обмена информацией. Новые компетенции психонейроиммуноэндокринология и психонейроиммунология играют стратегическую роль в междисциплинарной науке и межведомственном планировании и принятии решений. Внедрения многовекторных нейротехнологий искусственного интеллекта и принципов цифрового здравоохранения, будут способствовать развитию современного нейробыта и нейромаркетинга. Внедрение биокомпьютерных наноплатформ и модулей, состоящие из небольших молекул, полимеров, нуклеиновых кислот или белков/пептидов, наноплатформы запрограммированы на обнаружение и обработку внешних стимулов, таких как магнитные поля или свет, или внутренних стимулов, таких как нуклеиновые кислоты, ферменты или pH, с помощью трех различных механизмов: сборка системы, разборка системы или преобразование системы. Современные биокомпьютерные наноплатформы неоценимым для множества применений, включая медицинскую диагностику, биомедицинскую визуализацию, мониторинг окружающей среды и доставку терапевтических препаратов к целевым клеточным популяциям. Интеграция различных источников информации позволит исследователям получить новую целостную картину патофизиологического процесса заболевания, которая будет охватывать от молекулярных изменений до когнитивных проявлений. Когнитивная память - непрерывный акт творения, одно из самых больших и емких понятий, которое представляет основную функцию памяти вообще. Знания, которые человек получает при обучении, сначала воспринимаются как нечто внешнее, но затем постепенно они превращаются в опыт и убеждения. Когнитивная память сохраняет в себе все полученные знания, представляя собой своего рода «библиотеку», причем процесс усваивания и сохранения усложняется по мере усложнения получаемой информации.

Мозг homo sapiens, биология, биофизика, биоинформатика, нейрофизиология, нейросети, искусственный интеллект, наномедицина, когнитивная память, когнитивное долголетие

Короткий адрес: https://sciup.org/14117964

IDR: 14117964 | УДК: 612.8:612.08 | DOI: 10.33619/2414-2948/62/06

Текст обзорной статьи Природа и мозг человека: парадигмы обмена информацией

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 612.8:612.08

Исследование «Ранняя диагностика когнитивных нарушений» посвящено актуальной задаче современной медицины — раннему распознаванию когнитивных нарушений. Рассматриваются подходы к диагностике, обсуждаются вопросы патогенеза и систематики когнитивных нарушений, психометрические и патопсихологические методики оценки когнитивных расстройств, подходы к комплексному психофармакологическому лечению и профилактике когнитивных расстройств. Результаты ориентируют врача на использование мультидисциплинарного подхода к пониманию проблемы нейродегенераций и формированию научно-обоснованных алгоритмов ведения таких пациентов [1].

Наличие инновационных технологий, таких как секвенирование следующего поколения и коррелированные инструменты биоинформатики, позволяют глубже исследовать перекрестные нейросетевые взаимосвязи между микробиотой и иммунными реакциями человека. Иммунный гомеостаз — это баланс между иммунологической толерантностью и воспалительными иммунными реакциями является ключевой особенностью в исходе здоровья или болезни. Здоровая микробиота — это качественное и количественное соотношение разнообразных микробов отдельных органов и систем, поддерживающее биохимическое, метаболическое и иммунное равновесие макроорганизма, необходимое для сохранения здоровья человека [2].

Новые взаимодействия, наряду с другими генетическими и экологическими факторами, приводят к определенному составу и богатству микробиоты, которые могут разнообразить индивидуальный ответ на прививки. Вариации в микробных сообществах могут объяснить географическую эффективность вакцинации [2].

Хронический стресс и циркадианное рассогласование запускают каскад сбоев в функционировании нейрофизиологических, нейроэндокринных и психонейроиммунных механизмов. Циркадная система синхронизации представляет собой эволюционный программный продукт — мозг Homo sapiens , который необходим, для выживания и подготовки организма к ожидаемым циклическим вызовам, различной эпигенетической направленности. Циркадианный стресс оказывает патологическое влияние на человека, во все его возрастные периоды жизнедеятельности [2].

Хронотерапевтические и психохронобиологические группы и категории населения, позволяют заблокировать переход когнитивных нарушений в когнитивные расстройства. Современные технологии искусственного интеллекта способны на многое, в том числе прогнозировать когнитивные нарушения и когнитивные расстройства, с помощью комбинированной и гибридной нейровизуализации, секвенирования нового поколения и др., с целью начала своевременной и эффективной реабилитации мозга H. sapiens [2].

Нейродегенеративные и возраст-ассоциированные хронические заболевания, при которых имеют место такие патофизиологические проявления как нестабильность генома и эпигенома, окислительный стресс, хроническое воспаление, укорочение теломер, утрата протеостазиса, митохондриальные дисфункции, клеточное старение, истощение стволовых клеток и нарушение межклеточной коммуникации преимущественно инициируются несбалансированным питанием и дисбалансом симбиотической кишечной микробиоты [3].

Суммарный геном нормальной микробиоты содержит в 100 раз больше генов, чем геном человека. В микробных сообществах, относящихся к нормальной микрофлоре человека, эволюционно сформировались межклеточные сети, представляющие систему трофических и энергетических взаимосвязей внутри кишечного микробиоценоза. Учитывая, что 90% энергии для клеток пищеварительного тракта производится кишечными бактериями и именно микроорганизмы являются ключевым звеном, стартерами возникновения, а затем эволюции и эпигенетики биологической жизни, включая человека, на нашей планете — необходимо соответствующее управление биоэнергией [3].

Молекулярными, клеточными и средовыми основами здоровья и долголетия являются метагеном и эпигеном человека, а полноценность их реализации в конкретных условиях жизнедеятельности H. sapiens — являются многомасштабные методы моделирования и прогнозирования [3].

Депрессия — это разрушительный синдром, с аллостатической перегрузкой и транзиторной дисрегуляцией функций неврологического, метаболического и иммунологического статуса, а также перепрограммированием в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Депрессия вызывает патологические изменения в секреции и моторике пищеварительной системы, а сбой в работе двунаправленных кишечно-мозговых связей модифицируют микробиоту кишечника. Хроническая депрессия дестабилизирует работу «когнитивного и висцерального мозга» [4].

Сохранение когнитивных способностей мозга возможно только при его непрерывной тренировке творческо-мыслительной работой. Активное и когнитивное долголетие человека может быть достигнуто путем исследования биофизики генома, нутригеномики, нутригенетики, ревитализации, циркадианного функционирования нейрооси «мозг– кишечник» с одновременным питанием «мозга» и «микробиоты» с помощью ежедневного полифункционального диетического комплекса функциональных продуктов питания. Современная нутригенетика и нутригеномика персонифицировали генетический контроль в нутрицитологии. Разработаны комбинированные и/или дополнительные методы, которые активируют процессы нейрогенеза в головном мозге и его нейропластичность [4].

Всего в головном мозге примерно 1011 (сто миллиардов) нейронов. В коре больших полушарий 0,14×1011 нейронов. ЦНЦ состоит из 2–3 нейронов. Поэтому в головном мозге может быть до 5×109 ЦНЦ. Образованный человек может оперировать (помнить) примерно 105 понятий (слов). Для каждого понятия, по-видимому, необходимо до 10 ЦНЦ: само понятие, его запись, принципы связи с другими понятиями и т. д. Поэтому, для работы с понятиями нужно примерно 106 ЦНЦ. Если человек знает два языка, то необходимо еще 106– 107 ЦНЦ. Нужно не только помнить слова другого языка, но и отождествить слова в двух языках [5].

Оставшиеся ЦНЦ, фактически те же 5×109 служат для запоминания других фактов, необходимых для жизнедеятельности: партнеров, окружающей среды, стандартных наборов поведения, рабочих навыков и т. д. Мозг имеет практически неограниченные ресурсы памяти. Эти ресурсы памяти используются далеко не полностью. Синаптическая нейропластичность и современная эпигенетическая защита, гарантируют долговременное запоминание и включение в новообразованную сеть участков с совершенно не использованными, новообразованными контактами между клетками. Чем больше новых синаптических контактов участвует в сети первичной (кратковременной) памяти, тем больше у этой сети шансов сохраниться надолго языках [5].

Биоэлектромагнитизм света и нейронные сети мозга, циркадные нарушения сна-бодрствования и хроническое циркадианное рассогласование, часто наблюдаемые при психиатрических и нейродегенеративных заболеваниях, могут быть эффективными в нейрореабилитации когнитивных нарушений и профилактике депрессии [6].

Благотворное влияние на циркадианную синхронизацию, качества сна, настроение и когнитивные показатели зависит от времени, интенсивности и спектрального состава светового воздействия. Мультидисциплинарное и мультимодальное взаимодействие в триаде «мозг–глаза–сосуды» позволяет выявить ранние биомаркеры как общего ускоренного и патологического старения, так и своевременно диагностировать нейродегенерацию, и провести эффективную нейрореабилитацию когнитивных нарушений. Контроль и лечение сосудистых факторов риска и эндокринных нарушений позволяет снизить распространенность длительной нетрудоспособности населения [6].

Циркадианный стресс вызывает дисрегуляцию «программного обеспечения» мозга H. sapiens , с последующим нарушением работы «когнитивного» и «висцерального» мозга. Циркадные ритмы организма запрограммированы системой циркадных генов. Циркадианные часы и циркадная система — являются биофизическим и биохимическим регулятор иммунной защиты. Циркадная система синхронизации представляет собой эволюционный программный продукт «биокомпьютера» для выживания и подготовки организма к ожидаемым циклическим вызовам, различной эпигенетической направленности [6].

Энергетический ландшафт нейрофизиологии мозга

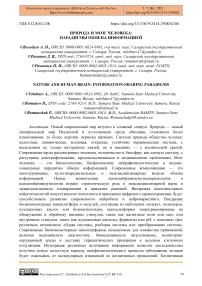

Современная проблема нейробиологии заключается в определении того, как анатомическая структура влияет на сложную функциональную динамику мозга. Как крупномасштабные схемы мозга ограничивают состояния нейронной активности и переходы между этими состояниями? Энтропийная модель динамики мозга, основанная на трактографии белого вещества, показывает, что наиболее вероятные состояния мозга, характеризующиеся минимальной энергией, демонстрируют общие профили активации в разных областях мозга: локальные пространственно-непрерывные наборы областей мозга, напоминающие когнитивные системы, часто активируются совместно. Прогнозируемая скорость активации этих систем сильно коррелирует с наблюдаемой скоростью активации, измеренной в отдельном наборе данных фМРТ в состоянии покоя, что подтверждает полезность модели максимальной энтропии для описания нейрофизиологической динамики. Внутрисистемные и межсистемные энергии четко разделяют когнитивные системы на отдельные категории, что подтверждает существование энергетических и структурных ограничений динамики мозга, предлагая понимание роли, которую когнитивные системы играют в управлении паттернами активации всего мозга [7].

С философской точки зрения предполагаемая разделимость и аддитивность состояний мозга предполагает наличие сильных ограничений на паттерны активаций, которые могут быть вызваны окружающей средой человека. Двумя наиболее распространенными типами ограничений, изученными в литературе, являются энергетические ограничения и структурные ограничения. Энергетические ограничения относятся к фундаментальным ограничениям на эволюцию или использование нейронных систем, которые определяют затраты на установление и поддержание функциональных связей между анатомически распределенными нейронами. В то время как энергетические ограничения существуют на уровне АТФ, необходимого для запуска потенциала действия, они также существуют в большем масштабе и более медленной частоте, где они, как полагают, настраивают крупномасштабные состояния мозга через ландшафт динамических аттракторов.

Исследовано [7] как энергия и анатомия формируют критические ограничения на динамику мозга, они в значительной степени изучались изолированно, затрудняя понимание их коллективного влияния. Предложена новая структура, которая сочетает энергетические и структурные ограничения на динамику состояния мозга в модели свободной энергии, явно основанной на эмпирически измеренной структурной связности. Таким образом, мы используем модель свободной энергии для отображения теоретически предсказанного энергетического ландшафта состояний мозга, выявления локальных минимумов в энергетическом ландшафте и изучения профиля паттернов активации, присутствующих в этих минимумах.

Исследования [7] направлены на рассмотрение трех конкретных гипотез: во-первых, крупномасштабная картина трактов белого вещества в человеческом мозге предсказывает конечное число минимальных энергетических состояний, в которых области мозга, выполняющие общие функции, будут иметь тенденцию к совместной активации. Эта гипотеза основана на интуиции, что области, выполняющие сходные функции, вероятно, будут структурно связаны друг с другом и, следовательно, будут аналогично активированы в структурно предсказанных низкоэнергетических состояниях; во-вторых, в системе режима по умолчанию, учитывая их роль в базовой или внутренней динамике, активируется чаще в состояниях с минимальной энергией, чем в областях первичных сенсомоторных систем; в-третьих, энергия расходуется по-разному при внутрисистемных взаимодействиях по сравнению с межсистемными взаимодействиями, основываясь на наблюдении, что когнитивные усилия, по-видимому, предпочтительно влияют на межсистемные взаимодействия (Рисунок 1).

Рисунок 1. Энергетический ландшафт нейрофизиологии мозга: А) взвешенная структурная сеть мозга представляет собой число линий белого вещества, соединяющих области мозга; B) нейрофизиологическая динамика создает богатые временные ряды непрерывно оцениваемых величин активности, упрощенная модель, в которой каждая область мозга является бинарным объектом, будучи либо активной, либо неактивной; С) схема, чтобы обеспечить интуицию относительно природы энергетического ландшафта для более общего случая непрерывно оцениваемых состояний мозга [7].

В исследовании [7], используется модель максимальной энтропии, чтобы вывести ландшафт предсказанных (бинарных) паттернов активности — векторов, указывающих области, которые активны, и области, которые не активны, а также энергию каждого паттерна (или состояния). Применяется математическая структура для выявления и изучения локальных минимумов в энергетическом ландшафте: состояний, прогнозируемых для формирования базового репертуара функций мозга. Важно, что этот новый подход отличается от предыдущих применений к данным нейровизуализации предсказанием временных рядов активности по структурным взаимодействиям, а не выводом взаимодействий из временных рядов активности. В более общем плане наш подход предлагает фундаментальное понимание особой роли, которую играют области мозга и более крупные когнитивные системы в распределении энергии для обеспечения когнитивной функции. Результаты демонстрируют важную основу для изучения энергетических ландшафтов при психических заболеваниях и неврологических расстройствах, где переходы состояний мозга, как известно, критически изменяются, но механизмы, приводящие к этим изменениям, остаются далеки от понимания.

Многопользовательский интерфейс H. sapiens «мозг–мозг»

Прямые интерфейсы головного мозга человека — это интерфейсы, которые объединяют методы нейровизуализации и нейростимуляции для извлечения и передачи информации между мозгами, позволяя осуществлять прямую связь между системой «мозг–мозг». Прямые интерфейсы «мозг–мозг» извлекает специфический контент из нейронных сигналов мозга «отправителя», оцифровывает его и передает в мозг «получателя». Из соображений этики и безопасности существующие прямые интерфейсы «мозг–мозг» человека полагаются на неинвазивные технологии, обычно электроэнцефалографию (ЭЭГ), для регистрации нейронной активности и транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) для доставки информации в мозг.

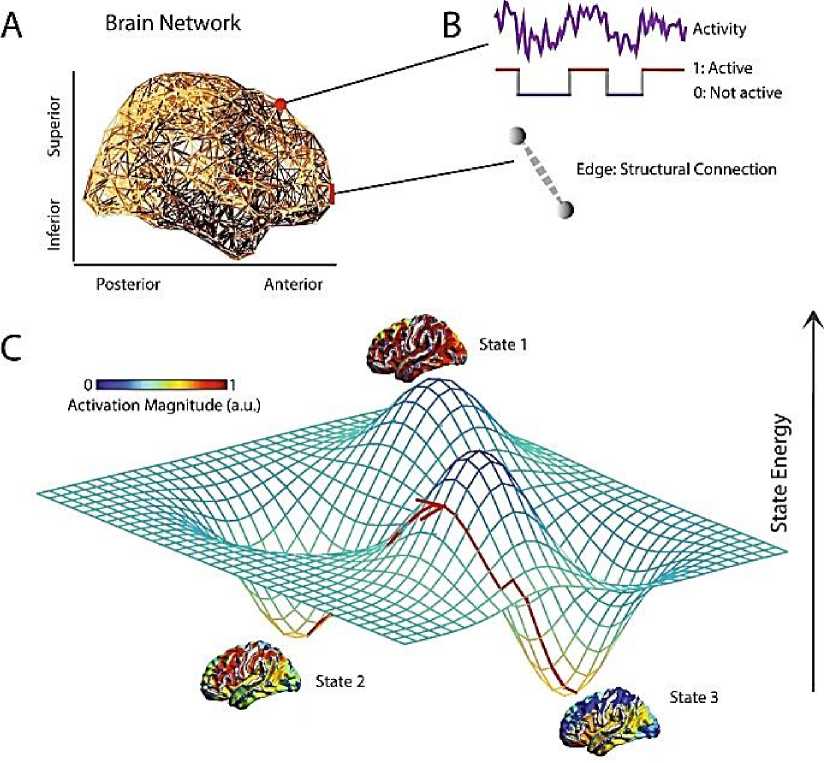

Многопользовательский интерфейс «мозг–мозг» для прямого взаимодействия между головным мозгом человека (Рисунок 2) [8] спроектирован так, чтобы прямые интерфейсы «мозг-мозг» функционировали для более чем двух человеческих субъектов; его текущая реализация позволяет двум отправителям и одному получателю общаться, но его можно легко масштабировать, чтобы включить большее количество отправителей. Отправители имеют такую же роль в наблюдении за текущим состоянием задачи и передаче своих решений получателю. Получатель имеет роль интеграции этих независимых решений и принятия решения о курсе действий. Конструкция BrainNet включает в себя второй раунд взаимодействия между отправителями и получателем, так что действие получателя в первом раунде может быть воспринято отправителями, давая им второй шанс передать (потенциально корректирующие) решения получателю. Приемник оснащен как ТМС (для приема решений отправителей), так и ЭЭГ (для выполнения действия в задании), что полностью исключает необходимость использования каких-либо физических движений для передачи информации [8].

BrainNet — является первым многоцелевым неинвазивным прямым интерфейсом мозг-мозг для совместного решения проблем. Интерфейс сочетает в себе ЭЭГ для записи сигналов мозга и ТМС для доставки информации неинвазивно в мозг. Интерфейс позволяет трем человеческим субъектам сотрудничать и решать задачу, используя прямую связь между мозгом и мозгом. Два из трех испытуемых обозначены как «отправители», чьи мозговые сигналы декодируются с помощью анализа данных ЭЭГ в реальном времени. Процесс декодирования извлекает решение каждого отправителя о том, следует ли вращать блок в игре, похожей на Тетрис, прежде чем он будет отброшен, чтобы заполнить линию. Решения отправителей передаются через интернет в мозг третьего субъекта, «получателя», который не может видеть игровой экран. Решения отправителей передаются в мозг получателя посредством магнитной стимуляции затылочной коры. Приемник интегрирует информацию, полученную от двух отправителей, и использует интерфейс ЭЭГ для принятия решения о повороте блока или сохранении его в той же ориентации. Второй раунд игры предоставляет дополнительную возможность отправителям оценить решение получателя и отправить обратную связь в мозг получателя, а получателю исправить возможное неправильное решение, принятое в первом раунде.

Эффективность работы мозговой сети с точки зрения (1) производительности на уровне группы во время игры, (2) истинных/ложноположительных показателей решений субъектов и (3) взаимной информации между субъектами. Изменяя информационную надежность отправителей путем искусственного введения помех в сигнал одного отправителя, исследовали [8], как приемник учится интегрировать шумовые сигналы, чтобы принять правильное решение. Установлено, что как и обычные социальные сети, BrainNet позволяет получателям научиться доверять отправителю, который является более надежным, в данном случае, основываясь исключительно на информации, передаваемой непосредственно в их мозг. Результаты указывают путь к будущим интерфейсам «мозг-мозг», которые позволяют людям совместно решать проблемы, используя «социальную сеть» подключенных brains Homo sapiens.

Рисунок 2. BrainNet: многопользовательский интерфейс «мозг–мозг» для прямого взаимодействия между головным мозгом человека [8].

Архитектура мозговой сети (Рисунок 2) [8]. Два участника («отправитель 1» и «отправитель 2») используют интерфейс мозг–компьютер, основанный на ЭЭГ, чтобы передать информацию о совместной задаче непосредственно в мозг третьего участника («приемник»). Информация от каждого отправителя передается через интернет в мозг получателя через компьютерно-мозговой интерфейс, основанный на TMС. После обработки двух входных сигналов от отправителей, получатель использует прямые интерфейсы «мозг– мозг» на основе ЭЭГ для выполнения действия в задаче. Отправители видят результат этого действия на своих экранах (одно и то же обновленное состояние игры отображается на обоих экранах, как указано красной стрелкой от экрана одного отправителя к экрану другого). Затем отправители получают еще одну возможность передать в мозг получателя новую информацию, чтобы потенциально исправить неправильный выбор в первом раунде. Пять групп, в каждой из которых было по три человека, успешно использовали мозговую сеть для выполнения совместной задачи со средней точностью 81,25% [8].

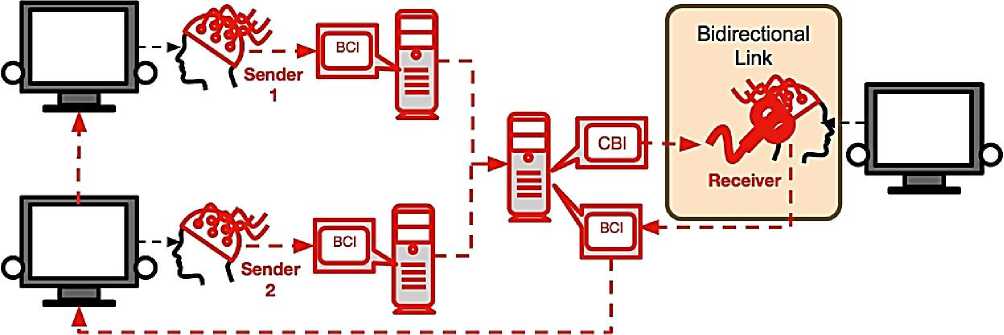

Интерфейс «мозг–мозг» включает в себя прямое индуцирование двух различных мозгов H. sapiens общаться друг с другом [9]. Система интерфейс «мозг–мозг» первоначально реализованы на H. sapiens (Рисунок 3) [10] с использованием неинвазивных записей и стимуляции мозга. Информация была перенесена из сенсомоторной коры одного участника (записано через ЭЭГ) в визуальный [10] или моторный [11] кора второго участника (с помощью TMС). Знания человека оцифровываются с ускорением экспоненциального темпа хранения и обработки информации в облаке. Когнитивные способности H. sapiens и невозможность человеческого разума к более быстрой генерации человеческих знаний, требуют безопасной, надежной, стабильной и непрерывной работы системы интерфейса реального времени между человеческим мозгом и системой хранения и обработки данных которые находятся в облаке. Невралнанороботики могут обеспечить технологии в соответствующем масштабе, с подходящим уровнем сложности для надежного взаимодействия человеческого мозга с большой объем данных, которые хранятся и обрабатываются в облаке [12].

Интернет представляет собой децентрализованную глобальную систему, которая служит человечеству для создания, обработки и хранения данных, большая часть которых обрабатывается быстро с расширением облака. Стабильная, безопасная система реального времени может обеспечить взаимодействие облака с человеческим мозгом. Перспективная стратегия создания такой системы, обозначенная как «интерфейс человеческого мозга/облака» («B/CI»), будет основана на технологиях «невралнанороботики» [12].

Рисунок 3. Интерфейс «мозг–мозг» для передачи информации между H. sapiens [10, 12].

Субъект-излучатель показан слева, где сенсомоторная кора активность регистрировали с использованием ЭЭГ электродов. Излучатель выполнял двоичную двигательную задачу на основе изображений: изображение ног (битовое значение 0) по сравнению с изображением рук (битовое значение 1). Тема получателя показана справа. Катушка TMС располагалась по-разному над зрительной корой для 1 и 0 битовых значений и вызывались или не вызывались вспышки света соответственно. Для связи мозга с мозгом использовалась интернет-связь [12].

Будущие технологии невралнанороботики [12] направлены на повышение точности и достоверности диагнозов и возможного лечения ∼400 состояний которые влияют на мозг человека. Невралнанороботики могут также давать возможность B/CI с контролируемой связью между нейронной активностью и внешним хранением и обработкой данных, через прямой мониторинг нейронов мозга ∼86×109 и синапсов ∼2×1014. После навигации по сосудистой сети человека три вида невралнанороботов (эндоневроботы, глиаботы и синаптоботы) проходят гематоэнцефалический барьер, входят в паренхиму мозга, попадают в отдельные клетки мозга человека и самоопозиция на начальных сегментах аксонов нейронов (эндоневроботов), в пределах глиальных клеток (глиаботы), и в близости к синапсам (синаптоботам). Беспроводная передача до ∼6×1016 бит в секунду синаптически обработанную и кодированную электрическую информацию человека–мозга через вспомогательную нанороботическую волоконную оптику (30 см3) с возможностью обработки до 1018 бит/с и обеспечения быстрой передачи данных на облачный суперкомпьютер для мониторинга состояния мозга и заключения (выводов) в реальном времени [12].

Функциональная мозговая сеть с использованием МРТ

Человеческий мозг состоит из ∼86 миллиардов нейронов подключен через ∼150 триллионов синапсов, которые позволяют через нейроны передавать электрические или химические сигналы другим нейронам [13].

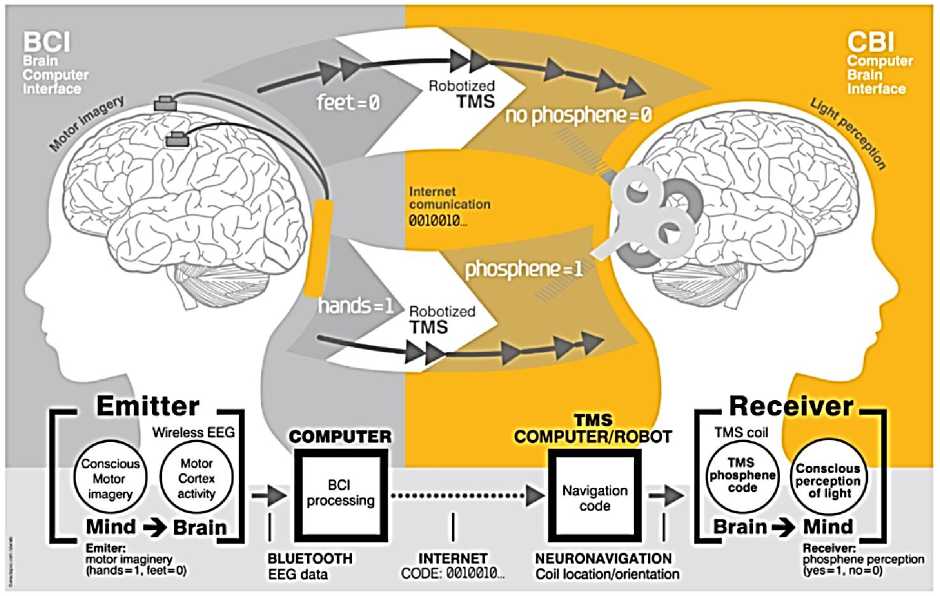

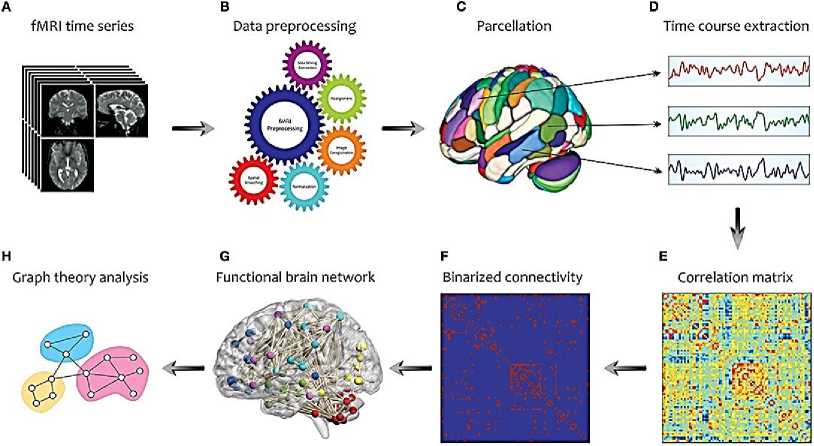

Построение функциональной мозговой сети с использованием МРТ, основные этапы (A, B, C, D, H, G, F, E) (Рисунок 4) [13], используемые для работы комплексной сети с МРТ в теоретическом анализе графа. Этапы предварительной обработки, включая синхронизацию среза, коррекцию, перестройку, совместную регистрацию изображения, нормализацию на основе сегментации и пространственного сглаживания на полученных данных МРТ. Масштабная сеть мозга и соответствующая схема распределения блоков, от диагностики и обработки информации до анатомического атласа с автоматической маркировкой анатомических единиц [13].

Схематическое представление построения сети мозга и теоретического анализа графиков с использованием данных МРТ. После обработки (В) необработанные данные МРТ (А) и деление мозга на различные участки (C), из каждой области (D) извлекают несколько временных курсов, чтобы они могли создать корреляционную матрицу (E). Чтобы уменьшить сложность и улучшение визуального понимания, сконструирована двоичная корреляционная матрица (F) и соответствующая функциональная мозговая сеть (G) соответственно. В конечном итоге, количественно оценивая набор топологических показателей, выполняется анализ графов в сети связи мозга (H).

Проанализированы [13] вычислительные методы, которые были предложены для функциональной и эффективной связи в мозговой сети человека с помощью МРТ.

Графические теоретические метрики, такие как степень узла, коэффициент кластеризации, средняя длина пути, концентраторы, центральность, модульность, надежность и ассортативность могут использоваться для обнаружения топологических паттернов мозговых сетей.

Рисунок 4. Схематическое построения сети мозга и анализ графиков с использованием данных МРТ [13].

Когнитивная память

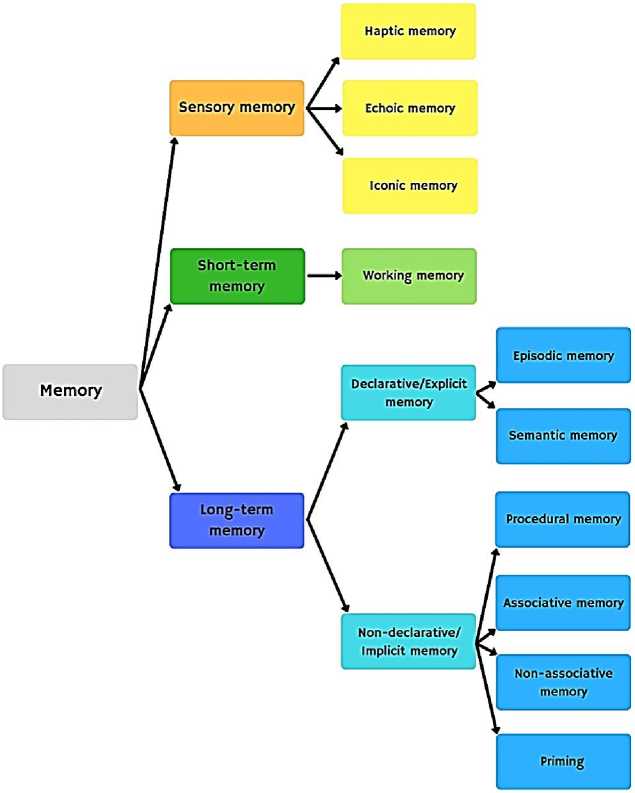

Существует три основные формы памяти: сенсорная память, кратковременная память и долговременная память (Рисунок 5) [14].

Рисунок 5. Классификация памяти [14].

Сенсорная память относится к сохранению информации, поступающей от органов чувств. Кратковременная память — это информация, обработанная за короткий промежуток времени. Рабочая память выполняет эту обработку. Рабочая память состоит из четырех элементов, которые обрабатывают информацию: Центральный исполнительный орган (управление вниманием), визуальный блокнот (создает и поддерживает визуальное представление), фонологический буфер (хранит и объединяет новые слова) и эпизодический буфер (хранит и интегрирует информацию из различных источников). Долговременная память позволяет нам хранить информацию в течение длительного периода времени. Эта информация может быть извлечена сознательно (явная память) или бессознательно (неявная память). Эксплицитная память состоит из эпизодической памяти (события, связанные со временем) и семантической памяти (понятия и значения). Имплицитная память имеет, в свою очередь, процедурную память (моторные и исполнительные навыки), ассоциативную память (классическое и оперантное обусловливание), не ассоциативную память (сенсибилизация и привыкание) и прайминг (первичный стимул, влияющий на вторичный).

Новые нейроанатомические, нейрофизиологические и психологические основы памяти — это современные модели и их истоки, позволяющие нам учиться и осмысливать свою жизнь, проводить профилактику когнитивных нарушений и расстройств.

Многофункциональный сон и обмен информацией

Сон является главным инструментом и механизмом в формировании когнитивной памяти, ее количественном и качественном объеме, интеграции перехода на качественно новый уровень саморазвития и самосовершенствования, позволяющий создавать новый интеллектуальный «квалификационный разум». H. sapiens 21 века будет имеет возможность понимать физиологические и нейрофизиологические паттерны сна, управлять и изменять свои привычки сна. Оцифровка сна — будущее для развития промышленности, здравоохранения, науки и персонализированного здоровья.

Многофункциональный сон — эпигенетический дар человеку с большим интеллектом, новыми квантовыми идеями (каждый материальный объект имеет квантовые состояния и параллельные миры) и будущими изобретениями (открытиями). Циркадианная система H. sapiens и структурно-функциональные часы организма человека, синхронизированы генетически и эпигенетически. Жизнедеятельность H. sapiens — это волнообразные циклические колебания различной интенсивной процессов циркадианного стресса. Многоосцилляторная система, включает в себя эволюционные структурно-функциональные центральные и периферические водители ритма, первичные и вторичные пейсмекеры. Три самых мощных современных водителей ритма для человека: первый — свет, второй по мощности водитель ритма — питание, третий — эпигенетический, в т. ч. социальные факторы, прежде всего, социальный статус и самоактуализация личности.

Главной медицинской и социальной значимостью висцерального мозга является формирование эмоций. Висцеральный мозг участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, автоматической регуляции, эмоций, памяти, сна, бодрствования и др. Висцеральный мозг определяет выбор и реализацию адаптационных форм поведения, динамику врожденных форм поведения, поддержание гомеостаза, генеративных процессов. Он обеспечивает гормональную стимуляцию организма, создание эмоционального фона, формирование и реализацию процессов высшей нервной деятельности. Сновидения жизненно важны для того, чтобы помочь нашему мозгу обрабатывать эмоции и кодировать новые знания.

Таким образом, наше здоровье на 90% зависит от сна. Сон улучшает иммунитет. Известно, что сон регулируется тремя основными факторами: циркадными ритмами, гомеостазом сон–бодрствование и когнитивно-поведенческими влияниями. Во сне вырабатывается 70% суточного мелатонина. Сон — это молодость кожи. Сон — это реабилитация и восстановление гормонального (полового) потенциала.

Во время сна наш ум (разум) не только продолжает работать, но и действует таким образом, что мы неизбежно втягиваемся в различные виртуальные сценарии. Обработка содержания сновидений, которая состоит из вариаций сценариев, встречающихся в повседневной жизни, в которых мы взаимодействуем с физическим и социальным миром, неизбежно влияет на наши когнитивные способности и последующую оценку содержания реального мира, по мере развития новых технологий в области когнитивной нейробиологии.

Психические и физические нарушения, связанные с одной ночью плохого сна, могут перевешивать те, которые вызваны эквивалентным отсутствием физических упражнений или пищи.

Перспективы оцифровки сна будут использоваться в профилактике заболеваний и для рекомендаций по образу жизни. Объективный повсеместный мониторинг циклов сон-бодрствование в сочетании с мультимодальными входными данными, отражающими профиль физической активности человека, питание, частоту сердечных сокращений в течение всего дня и генетическую информацию, позволит получать персонализированную обратную связь для управления здоровьем, благополучием и достаточным когнитивным потенциалом.

Во время сна через нейросети мозга — взаимосвязанную сеть областей мозга — проходят различные воспоминания и идеи. Во время сна наши лобная кора — ответственная за логику и внимание — еще менее активна, т. е. сновидение можно понимать как «усиленную» нейросетевую версию бодрствующего блуждания ума (разума).

Использование электроэнцефалографии, электроокулографии и электромиографии доказало свою полезность в диагностике состояний возбуждения во время сна, измеряя мозговую активность, движения глаз и мышечную активность, соответственно. Когда мы спим, наш мозг проходит через различные стадии в циклическом порядке. Некоторые из этих стадий характеризуются медленной мозговой активностью, а другие стадии протекают так, что электрическая активность мозга имитирует бодрствующий мозг и даже может считаться гиперактивной.

Новые актуальные современные направления в области сна и сновидений:

–моделирование сна и сновидений;

–модели сохранения памяти во время здорового физиологического сна;

–память и искусственный интеллект;

–возрастные механизмы нарушения и потери объемов памяти;

–технологии и инструменты сохранения памяти и когнитивного потенциала;

–роль когнитивного мозга в интеллектуальном, профессиональном и бизнес-успехе;

–нейрофизиологические модели функционирования ячеек памяти — «библиотеки» памяти в гиппокампе;

–эпигенетическая защита гиппокампа — суперкомпьютера мозга — нейрокоммуникации с искусственным интеллектом.

Биофизические наноплатформы предназначены для обнаружения и интеграции одиночных или множественных входов в соответствии с определенными алгоритмами, такими как логические элементы, и генерирования функционально полезных выходов, таких как доставка терапевтических препаратов или высвобождение оптически обнаруживаемых сигналов. Используя чувствительные модули, состоящие из небольших молекул, полимеров, нуклеиновых кислот или белков/пептидов, наноплатформы запрограммированы на обнаружение и обработку внешних стимулов, таких как магнитные поля или свет, или внутренних стимулов, таких как нуклеиновые кислоты, ферменты или рН, с помощью трех различных механизмов: сборка системы, разборка системы или преобразование системы [15].

Современное понимание механизмов функционирования генома, эпигенома, их взаимоотношений с факторами окружающей среды повышает точность диагностики заболеваний, позволяет разрабатывать персонифицированные функциональные диеты и выявлять среди известных или вновь созданных лекарственных средств те, которые имеют эпигеномную направленность.

Понимание управления эпигенетической регуляцией является ключевым для объяснения и модификации процесса старения и активного долголетия как организма человека в целом, так и головного мозга в частности [16].

Эпигенетическая нагрузка и аллостатическая перегрузка снижает как общую работоспособность организма, так и его физическую, профессиональную и когнитивную составляющие. Циркадианный стресс оказывает патологическое влияние на человека, во все его возрастные периоды жизнедеятельности.

Современная эпигенетическая защита мозга H. sapiens позволит с помощью генетических и эпигенетических программ старения управлять здоровым долголетием, посредством мультимодальных инструментов [16]:

–комбинированного и гибридного информационного кластера в диагностике, лечении, профилактике и реабилитации когнитивных нарушений и когнитивных расстройств;

–регуляции эпигенетических часов под контролем искусственного интеллекта для ранней диагностики, лечения и профилактики здорового старения H. sapiens ;

–эпигенетического регулирования сердечно-сосудистого старения для замедления развития сосудистой деменции и болезни Альцгеймера;

–профилактики полипрагмазии через комбинированное применение питательной эпигенетики и фармэпигенетики;

–нутригенетики и нутригеномики — персонализированного питания «мозга и микробиоты» — медицинской программы пациента;

–биочипирования, нейронных и мозговых чипов, технологий секвенирования следующего (нового) поколения для создания информативных биомаркеров;

–новой эпигенетики H. sapiens и мозга H. sapiens .

Биологические компьютеры, или биокомпьютеры, представляют собой будущее вычислительной техники и биологии. Биокомпьютеры — это компьютеры, состоящие из белков, генов и клеток и способные выполнять математические операции. Например, бактерии могут быть модифицированы, превращаясь в биокомпьютеры, способные обнаруживать и лечить определенные воспалительные заболевания, включая заболевания кишечника. Поскольку ученые посвящают время и усилия исследованиям в новой области биокомпьютинга, эти новые технологии произведут революцию в медицинской области: в будущем биокомпьютинг может быть использован для идентификации и лечения различных заболеваний [17].

Биоинформатика и нейротехнологии искусственного интеллекта позволяют управлять массивными объемами мультидисциплинарной и межведомственной информации, для долгосрочной поддержки (сопровождения) и реализации новых возможностей человека во всех сферах деятельности, при условии полного и адекватного анализа происходящих процессов всех участников медико-социального сопровождения H. sapiens, с растущими демографическими, продовольственными и медицинскими проблемами.

Распространение новых медиа, таких как социальные сети, привело к более тесному соединению культуры и реальности, а главное — к нарушению циркадианного сна и суточных циклов «день–ночь». Хотя кажется, что человек полностью распоряжается своей страницей и чувствует себя защищено, но это далеко не так. Интериоризации правил медиадискурса ведет к полному подчинению функциональным ожиданиям общества. Однако выравнивание классовой структуры в мире интернета заставляет людей, лишенных власти в реальном мире, больше ценить свою индивидуальность. Социум предполагает «переоткрытие» времени. Переоткрытие времени предполагает отказ от простого линейного движения от прошлого к настоящему и будущему, замена его сложными нелинейными взаимодействиями. Виртуальная реальность — важная составляющая сложного социума. Сложность виртуальной реальности проявляется в том, что стираются различия между реальным и воображаемым. Интеграция качественно новых характеристик сложных социальных реалий, позволяет предположить, что мир вступил в сложный социум. Таким образом, когнитивное здоровье и долголетие возможно при готовности социума взаимодействовать и «сотрудничать» с новой «Информационной пандемией».

Выводы:

-

1. Когнитивное здоровье и долголетие H. sapiens — это расширение информационного пространства духовного и нравственного развития человека.

-

2. Мозг человека — это биологические, биофизические, нейрофизиологические и медико-социальные парадигмы обмена информацией.

-

3. Современные коммуникации — это многоуровневые, мультипарадигмальные и междисциплинарные модели обмена информацией.

-

4. Взаимодействие новых коммуникационных технологий и категорий «Здоровье» и «Долголетие» достигаются при обмене целевой и стратегической информацией через всю жизнь.

-

5. Эволюционная генетика и эпигенетика 21 века, с одной стороны, и искусственный интеллект и виртуальная реальность, с другой, позволили использовать многофункциональный сон, для нейрореабилитации висцерального и когнитивного мозга.

-

6. Внедрение новых компетенций психонейроиммуноэндокринология и психонейроиммунология играют стратегическую роль в междисциплинарной науке и межведомственном планировании и принятии решений. Внедрения многовекторных нейротехнологий искусственного интеллекта и принципов цифрового здравоохранения, будут способствовать развитию современного нейробыта и нейромаркетинга.

-

7. «Информационная пандемия» — это новый вызов социуму, его готовность «сотрудничать» в ближайшей и отдаленной перспективе.

Список литературы Природа и мозг человека: парадигмы обмена информацией

- Романов Д. В., Романчук Н. П. Ранняя диагностика когнитивных нарушений. Самара. 2014.

- Романчук Н. П. Здоровая микробиота и натуральное функциональное питание: гуморальный и клеточный иммунитет // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №9. С. 127-166. DOI: 10.33619/2414-2948/58/14

- Булгакова С. В., Романчук Н. П. Иммунный гомеостаз: новая роль микро- и макроэлементов, здоровой микробиоты // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №10. С. 206-233. DOI: 10.33619/2414-2948/59/22

- Романчук Н. П., Пятин В. Ф., Волобуев А. Н., Булгакова С. В., Тренева Е. В., Романов Д. В. Мозг, депрессия, эпигенетика: новые данные // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №5. С. 163-183. DOI: 10.33619/2414-2948/54/21

- Волобуев А. Н., Романчук П. И., Романчук Н. П., Давыдкин И. Л., Булгакова С. В. Нарушение памяти при болезни Альцгеймера // Врач. 2019. T. 30. №6. С. 10-13. DOI: 10.29296/25877305-2019-06-02

- Пятин В. Ф., Романчук Н. П., Романчук П. И., Волобуев А. Н, Мозг, глаза, свет: биоэлектромагнитизм света и нейрореабилитация когнитивных нарушений // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №12. С. 129-155.

- DOI: 10.33619/2414-2948/49/14

- Gu S., Cieslak M., Baird B., Muldoon S. F., Grafton S. T., Pasqualetti F., Bassett D. S. The energy landscape of neurophysiological activity implicit in brain network structure // Scientific reports. 2018. V. 8. №1. P. 1-15.

- DOI: 10.1038/s41598-018-20123-8

- Jiang L., Stocco A., Losey D. M., Abernethy J. A., Prat C. S., Rao R. P. BrainNet: a multi-person brain-to-brain interface for direct collaboration between brains // Scientific reports. 2019. V. 9. №1. P. 1-11.

- DOI: 10.1038/s41598-019-41895-7

- Pais-Vieira M., Chiuffa G., Lebedev M., Yadav A., Nicolelis M. A. Building an organic computing device with multiple interconnected brains // Scientific reports. 2015. V. 5. P. 11869.

- DOI: 10.1038/srep11869

- Grau C., Ginhoux R., Riera A., Nguyen T. L., Chauvat H., Berg M.,.., Ruffini G. Conscious brain-to-brain communication in humans using non-invasive technologies // PloS one. 2014. V. 9. №8. P. e105225.

- DOI: 10.1371/journal.pone.0105225

- Rao R. P., Stocco A., Bryan M., Sarma D., Youngquist T. M., Wu J., Prat C. S. A direct brain-to-brain interface in humans // PloS one. 2014. V. 9. №11. P. e111332.

- DOI: 10.1371/journal.pone.0111332

- Martins N. R., Angelica A., Chakravarthy K., Svidinenko Y., Boehm F. J., Opris I.,.., Freitas Jr R. A. Human brain/cloud interface // Frontiers in neuroscience. 2019. V. 13. P. 112.

- DOI: 10.3389/fnins.2019.00112

- Karwowski W., Vasheghani Farahani F., Lighthall N. Application of graph theory for identifying connectivity patterns in human brain networks: a systematic review // Frontiers in Neuroscience. 2019. V. 13. P. 585.

- DOI: 10.3389/fnins.2019.00585

- Camina E., Güell F. The neuroanatomical, neurophysiological and psychological basis of memory: Current models and their origins // Frontiers in pharmacology. 2017. V. 8. P. 438.

- DOI: 10.3389/fphar.2017.00438

- Волобуев А. Н. Основы медицинской и биологической физики: учебное пособие для студентов лечебных, стоматологических, медико-профилактических и фармацевтических специальностей. Самара, 2011. 671 c.

- Романчук П. И., Волобуев А. Н., Сиротко И. И., Никитин О. Л. Активное долголетие: биофизика генома, нутригеномика, нутригенетика, ревитализация. Самара, 2013. 416 с.

- Пятин В. Ф., Колсанов А. В., Романчук Н. П., Романов Д. В., Давыдкин И. Л., Волобуев А. Н., Сиротко И. И., Булгакова С. В. Биоинформатика и искусственный интеллект: геронтологические и гериатрические компоненты медико-социального сопровождения к активному здоровому долголетию // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №12. С. 155-175.

- DOI: 10.33619/2414-2948/61/16