Природные фрактальные структуры управления гидро- и литодинамическими потоками

Автор: Соколова Н.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 9-2 (36), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выявлению объективных, функционирующих в природе структур управления развитием гидро- и литодинамических потоков при минимальной формализации фактических данных. Рассмотрены по степени усложнения три уровня естественного управления такими потоками (узлы, области, принцип объединения и ранжирования областей). В результате выявления таких фрактальных структур получена новая информация о характере изменения гидро- и литодинамических потоков.

Зона разрядки напряжений, узел потоков, относительно независимые гидро- и литодинамические потоки, фрактальная структура, управление потоками, местный базис денудации

Короткий адрес: https://sciup.org/170190655

IDR: 170190655 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11517

Текст научной статьи Природные фрактальные структуры управления гидро- и литодинамическими потоками

Практика землепользования требует прогнозных данных об изменениях природных ресурсов, в том числе и систем гидро- и литодинамических потоков, рек. Возможные изменения в будущем этих объектов целесообразно определять с использованием информации о зонах разрядки напряжений, потенциальных разрывов земного вещества (ЗРН), и динамике местных базисов денудации.

В настоящее время очень актуальными становятся исследования [1, 2], в которых показывается необходимость учета местных базисов эрозии при изучении трансформаций рек. Без такой информации невозможно установить и действующий в природе принцип управления гидро- и литодинамическими потоками.

Для функционирования подобных объектов необходимы условия, в том числе непрерывное понижение местных базисов денудации по ходу потока. Эти условия реализуются в ЗРН. Каждая из ЗРН в поперечном разрезе состоит из канала уплотняющегося вещества (по которому движется транзитный поток воды) и окон-туривающих его с противоположных сторон двух зон разуплотнения (которые сти- мулируют развитие приточных систем). В ЗРН развиваются два противоположных процесса - компакции и дилатансии. Относительно независимые (параллельные с люфтом 45°) гидро- и литодинамические потоки являются индикаторами развития ЗРН разного ранга [3]. Земная поверхность при этом рассматривается как совокупность узлов сочленения транзитных потоков и активных притоков к ним. Этот огромный фактический материал может быть широко использован для геоинфор-мационного моделирования будущих изменений природных условий.

Каждый такой узел сочленения потоков является естественным фрактальным объектом. Б. Мандельброт разработал прогрессивный метод фрактального анализа, позволяющий все вновь и вновь выявлять самые необычные общие черты развития природы [4, 5].

В настоящее время для геоинформаци-онного моделирования речных сетей применяются фрактальные методы, которые включает в себя: разбиение изображения речной сети на квадратные ячейки заданного размера; формирование фрактальной меры на основе значений коэффициента густоты, характеризующего каждую ячейку карты; получение мультифрактальных характеристик, позволяющих описать неоднородные по густоте участки бассейна реки [6].

Согласно [7] земная поверхность, образованная горами и впадинами, также может рассматриваться как фрактальный объект. Природные объекты описываются геометрическими и физическими величинами. При этом требуется свести многообразие явлений и процессов как можно к меньшему числу способов их описания.

Формализация фактических данных при фрактальном анализе может быть настолько велика, что рассматриваемая ситуация станет далекой от реальной. И легко потеряется та первичная информация, по которой можно судить о возможных будущих изменениях природной обстановки.

Поэтому важная задача - выявление объективных, заложенных в природе фрактальных структур управления потоками разного ранга, функционирующих на земной поверхности, с минимальной формализацией фактических данных.

В каждом узле сочленения транзитного потока и его активного притока уже изначально заложен принцип субординации (и управления) самого низкого уровня. В этой связи имеет смысл выявить объединения таких объектов, которые тоже будут обладать свойством самоподобия и позволят получить новую информацию о возможностях естественного управления гидро- и литодинамическими потоками на более высоком уровне.

Несмотря на то, что субординация потоков в таком узле четко определена в каждый момент времени, она может меняться в определенных пределах. Тогда транзитный поток становится активным притоком, а бывший активный приток начинает выполнять функцию транзитного. Такие трансформации русел рек имели место в природе, и существуют потенциальные возможности для таких изменений природы в будущем.

Согласно фактическим данным, каждый рассматриваемый узел - это воронка, в которой соединяются две ортогональные системы встречных гидро- и литодинами- ческих потоков. В ней действуют свои местные базис эрозии и базис денудации. Из четырех притоков в воронку один - самый сильный и еще один - самый слабый (но протяженный). Если распределение притоков в воронку таково, что самый сильный и самый слабый из них развиваются в одной плоскости, то формируется транзитный поток, выходящий за пределы воронки, а один из относительно сильных потоков в ортогональной плоскости становится активным его притоком. Если наиболее сильный и наиболее слабый притоки развиваются в ортогональных плоскостях, то выходящий за пределы воронки транзитный поток формирует меандр. При этом возможно раздвоение транзитного потока, развитие параллельной протоки.

С учетом того, что на земной поверхности функционируют относительно независимые потоки в ортогональных плоскостях и между ними действуют динамические границы [3, 8], такая фрактальная структура является областью денудации, определяется только 4-мя подобными узлами, оконтуривается транзитными потоками (внутри нее действуют только приточные системы).

Рассмотрим вышеизложенное на примере дельты р. Волги.

В работе [7] отмечается, что дельты рек являются фрактальными объектами и образование дельтообразного устья реки связано с неоднородным строением земной поверхности. При этом последовательный учет всех неоднородностей вряд ли представляется возможным.

До сих пор дельты рек изучаются с морфологических позиций [6, 7, 9]. Этого явно недостаточно для выявления механизма естественного управления развитием данного объекта. При привлечении дополнительных данных о системах относительно независимых потоков и местных базисах денудации изучается не только сама дельта, но и фрактальная структура (с четырьмя узлами сочленения транзитных потоков и активных их притоков). Такая структура управляет развитием дельты в ходе непрерывной динамики местных базисов денудации в каждом из четырех узлов.

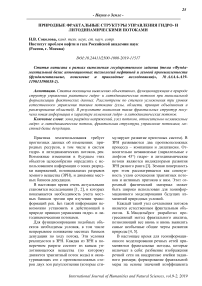

Дельта р. Волги развивается в пределах своей управляющей фрактальной структуры с 4 узлами сочленения потоков (рис. 1, красные линии). Первый такой узел - узел Волги, где русло ее раздваивается. Второй - на соединении правой главной протоки (действующей в настоящее время) с местным тальвегом в Кизлярском заливе. Третий такой узел соединяет левую (зависимую) протоку с линией тальвега в широтной части Каспия. Четвертый узел находится на пересечении первых двух тальвегов с линией тальвега основной части Каспия меридионального простирания. В зависимости от динамики местных базисов денудации в узлах 1-4 изменяется дельта р. Волги.

В настоящее время развитие дельты Волги таково, что происходит активное понижение местного базиса денудации на линии, соединяющей узлы 1-2, близ Астрахани. И это понижение большее чем во 2-м подобном узле. В результате активно развиваются процессы переувлажнения (индикаторы), формируются многочисленные озерки характерного простирания на правобережье Волги (правой основной протоки). Однако при этом местный базис денудации во 2-м узле понижается больше, чем в 3-м. В противном случае левая протока была бы основной, а не зависимой, и русло Волги тяготело бы к ней. По-видимому, такие варианты возможны и имели место в реальной действительности.

Самое активное понижение базиса денудации происходит в 4-м узле сочленения потоков. Если бы активнее понижался базис денудации в 3-м узле, то углублялась бы воронка в широтной части Каспия (чего не наблюдается в реальной действительности). Просматриваются возможность небольшой трансформации фрактальной структуры, тенденция расширения площади дельты Волги за счет переувлажненных площадей на правобережье основной правой протоки. В будущем здесь могут сформироваться меандр русла Волги (на участке от Астрахани до места впадения реки в Каспий) и новый узел потоков, который скорректирует границу управляющей фрактальной структуры (при этом прежний (современный) узел 1 останется на ее границе).

Рис. 1. Природная фрактальная структура управления относительно независимыми гидро-и литодинамическими потоками, в пределах которой развивается дельта Волги (показана красными линиями)

Выявленная природная фрактальная структура может дать новую информацию о процессах, в том числе геодинамических, поддерживающих развитие дельты Волги.

Фрактальная область с 4-мя узлами относительно независимых потоков в ор- тогональных плоскостях является вторым более высоким уровнем управления гидро-и литодинамическими потоками в природе.

Третий уровень управления гидро- и литодинамическими потоками фиксирует- ся при объединении не только узлов сочленения потоков, но и фрактальных областей. Данные фрактальные объекты должны сохраняться при ранжировании. Если учитывать это условие, то такое объединение возможно только тогда, когда в одной фрактальной области более высокого ранга объединяются пять фрактальных областей более низкого ранга. При этом одна из них – центральная.

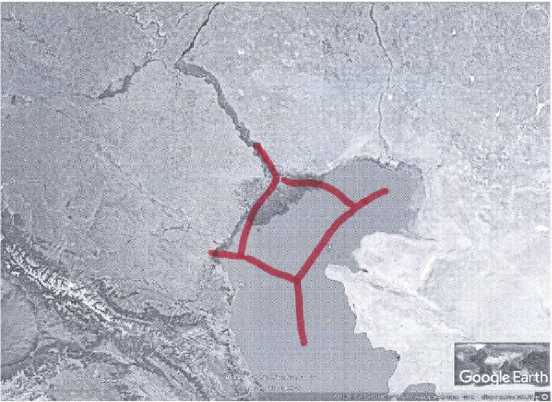

К примеру, наиболее крупной и относительно глубоко врезанной в Западной Сибири является область денудации условно первого ранга (рис. 2, красная линия) в границах ЗРН с рр. Обь (участок меридионального простирания), Иртыш, Черный Иртыш, Черный Енисей, со связкой противоположных притоков Черного Енисея и Черного Иртыша (слабое звено ЗРН первого ранга), с Обской губой и Надымской Обью.

Данная фрактальная структура имеет четыре управляющих узла ЗРН и сочленения рек: Оби и Иртыша; Обской губы и Енисея; Ангары, Черного Енисея и Енисея;

Иртыша и активного его левого притока (см. рис. 2, продолжение красных линий).

Внутри этой фрактальной структуры функционирует самый крупный приток – р. Обь (участок субширотного простирания). Эта фрактальная структура объединяет пять подобных структур более низкого второго ранга: центральную и четыре боковые (см. рис. 2, голубые линии).

Сравнительно небольшая центральная область денудации второго ранга оформляется участками главного потока – Оби, а также рр. Кети, Чулыма, связкой противоположных притоков Кети и Чулыма (слабое звено ЗРН второго ранга). Относительно самые глубокие эрозионные врезы от центральной области представлены рр. Обью (участок субширотного простирания до узла Оби и Иртыша); связками рр. Кети и Каса (до узла р. Кас с Енисеем, слабое звено ЗРН второго ранга); Чулыма с минимальным притоком Черного Енисея (слабое звено ЗРН второго ранга); связкой противоположных притоков Оби и Иртыша (проходит через оз. Чаны, является слабым звеном ЗРН второго ранга).

Рис. 2. Границы фрактальных областей денудации (зоны разрядки напряжений, потенциальных разрывов земного вещества) в пределах Западной Сибири условно: первого (красные линии); второго (голубые линии), третьего (синие линии) рангов

В качестве примера показаны пять областей денудации третьего ранга (см. рис. 2, синие линии) в пределах одной из фрактальных структур второго ранга в границах рр. Оби, Кети, Каса, Енисея, а также Надымской Оби и Обской губы. Центральная область денудации третьего ранга оконтурена рр. Пур, Таз, связкой противоположных притоков Часельки и Айваседа-Пур, сформирована четырьмя управляющими узлами ЗРН и слияния рек: Пур–Таз–Тазовская губа; Пяку-Пур– Айваседа-Пур–Пур; Часелька–Таз; Б. Па-русовая–Таз. Слабое звено ЗРН третьего ранга – связка противоположных потоков Часельки и Айваседа-Пур. Наиболее глубокие врезы здесь выстраиваются соответственно управляющим узлам фрактальной структуры второго ранга (с учетом узла Енисей-Нижняя Тунгуска первого ранга). Они представлены тремя связками рр. (слабые звенья ЗРН третьего ранга): Айва-седа-Пур – Аган; Таз – Елогуй; Б. Парусовая – Турухан, а также Тазовской губой.

Границы областей денудации 1-3 рангов определялись с использованием общегеографических карт масштаба 1:5 000 000 [10], для уточнения слабых звеньев ЗРН разного ранга применялись топографические карты масштаба 1:500 000 [11]. При выявлении областей денудации более низкого ранга необходимо использовать серию топографических карт крупного масштаба.

Данные о природных фрактальных областях управления гидро- и литодинамическими потоками имеют научное значение. Можно определить более высокий пространственный уровень объединения фрактальных структур разного ранга.

В практическом плане появилась возможность выявления слабых звеньев ЗРН (между узлами одного ранга), являющихся границами фрактальных областей. В пределах таких участков реализуются взаимосвязи противоположных притоков, которые наиболее подвержены трансформациям. Здесь возможны активные перестройки рельефа, усиление эрозионных процессов, микроземлетрясения.

Список литературы Природные фрактальные структуры управления гидро- и литодинамическими потоками

- Иванов П.В. Уточнение понятия «базис эрозии» // Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. 1949. Вып. 4.

- Алексеевский Н.И., Беркович К.М., Чалов Р.С., Чалов С.Р. Естественные и антропогенно обусловленные трансформации русел рек России (методология и география) // Эрозия почв и русловые процессы: Сб. ст. - М.: Изд-во МГУ, 2012. - С. 148-170.

- Соколова Н.В. О роли единой системы непрерывных потоков вещества разного ранга в формировании внутренней структуры Земли // Актуальные проблемы нефти и газа. - 2017. - Вып. 1 (16). [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://oilgasjournal.ru (Дата обращения 02.08.2019). DOI: 10.29222/ipng.2078-5712.2017-16.art12

- Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. - М.: «Институт компьютерных исследований», 2002. - 656 с.

- Peitgen H.-O. Benoit B. Mandelbrot (1924-2010) // Science. 12 Nov. 2010. Vol. 330, Iss. 6006. P. 926.