Природные кормовые ресурсы России и эволюционно-аналоговый путь увеличения продуктивности пастбищ и сенокосов

Автор: Савченко И.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биологические основы кормопроизводства

Статья в выпуске: 2 т.40, 2005 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы улучшения и использования природных кормовых угодий России. Представлен типологический и флористический состав природных кормовых угодий различных регионов и зон Российской Федерации. Приведены данные по урожайности пастбищ и сенокосов различных типов и запасу кормовых ресурсов. Охарактеризована флора средней полосы европейской части России. Проанализированы кормовые достоинства растений различных родов и видов, произрастающих на территории Российской Федерации. Обсуждается необходимость мобилизации растительных ресурсов, введения в культуру новых видов кормовых растений, а также разработки новых подходов для улучшения кормовых угодий на основе принципов и критериев адаптивного растениеводства.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133068

IDR: 142133068 | УДК: 633.2.03:636.086.2:631.585

Текст научной статьи Природные кормовые ресурсы России и эволюционно-аналоговый путь увеличения продуктивности пастбищ и сенокосов

Общая площадь природных кормовых угодий (ПКУ) России 91,3 млн га: сенокосов — 23,7 тыс. га, пастбищ — 67,6 млн га, которые снабжают кормом 25 млн гол. крупного рогатого скота и 16,2 млн гол. овец и коз; кроме того, под выпас оленей используется 282 млн га. ПКУ характеризуются низким удельным весом улучшенных площадей: около 15 % сенокосов и 5 % пастбищ. Продуктивность сенокосов и пастбищ постоянно снижается и в настоящее время составляет соответственно 0,7-1,0 т/га сена и 2,0-4,0 т/га зеленой массы. Хотя имеются участки лугов, с которых получают 4,0-8,0 т/га сена. Низкая продуктивность объясняется тем, что более 70 % ПКУ находится в неудовлетворительном мелиоративном состоянии: заросли кустарником и мелколесьем, покрыты кочками, заболочены, расположены на засоленных почвах и солонцовых комплексах, деградированы. В улучшении нуждается более 50 % сенокосов и пастбищ, причем деградация ПКУ постоянно усиливается, сокращаются площади сенокосов. Так, если в среднем за год в 1986-1990 годах заготавливали 11,6, то в настоящее время — 6-7 млн т корм. ед. сена.

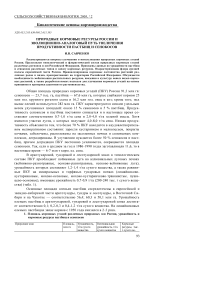

В аркотундровой, тундровой и лесотундровой зонах в типологическом составе ПКУ преобладают пойменные луга на аллювиальных луговых почвах (вейниково-разнотравные, осоково-разнотравные, осоково-вейниковые луга), урожайность которых составляет 1,2-1,4 т/га сухого вещества, а также равнинные ПКУ на минеральных и торфяных тундровых почвах (лишайниковокустарниковые, мохово-осоковые, мохово-кустарничково-травянистые, пушицево-осоковые), имеющие урожайность 0,7-0,9 т/га (200-240 тыс. т сухого вещества) (табл. 1).

Основные площади оленьих пастбищ сосредоточены в европейской и западно-сибирской части арктотундры, тундры и лесотундры, в Восточной Сибири и на Чукотке — соответственно 56,4; 60,3 и 50,1 млн га. Урожайность оленьих пастбищ в арктотундровой, тундровой и лесотундровой зонах достигает соответственно 0,1; 0,2-0,3 и 0,4-1,2 т/га сухого вещества. На лишайниковых оленьих пастбищах запас кормов с 1950 года снизился в 2-3 раза.

-

1. Площадь кормовых угодий различных природных зон России, урожайность и кормовые ресурсы пастбищ и сенокосов

Природная зона

Площадь, млн га

Урожайность, т/га сухого вещества

Потенциальная урожайность, т/га сухого вещества

Кормовые ресурсы, тыс. т сухого ве-

"I щества

|

Тундровая и лесотундровая |

0,2 |

1,0-1,2 |

1,1-1,5 |

200-240 |

|

Лесная европейская |

12,3 |

0,8-1,1 |

1,5-2,0 |

9840-13530 |

|

Лесная сибирская и Дальневосточная |

12,5 |

0,9-1,4 |

1,6-2,1 |

11250-17500 |

|

Лесостепная и степная европейская |

20,1 |

0,5-0,8 |

0,8-1,4 |

10050-16080 |

|

Лесостепная и степная сибирская |

13,9 |

0,6-1,1 |

0,9-1,6 |

8340-15290 |

|

Полупустынная |

9,4 |

0,3-0,4 |

0,4-0,7 |

2820-3760 |

|

Горные территории |

21,9 |

0,6-0,9 |

0,9-1,5 |

13140-19710 |

|

Итого |

91,3 |

55640-86110 |

В лесной зоне европейской части России доминируют ( > 50 %) суходольные тонкополевично-мелкотравные, красноовсяницево-мелкотравные и другие луга (урожайность 0,7-0,8 т/га сухого вещества); на долю высокопродуктивных низинных лугов (крупнозлаково-разнотравные, злаково-осоковые) приходится около 17 % площади ПКУ лесной зоны европейской части (урожайность 1,1 -1,5 т/га сухого вещества). Общий запас корма в лесной зоне европейской части России составляет 9840-13530 млн т сухого вещества. Урожайность ПКУ лесной зоны резко снизилась за период с 30-х годов прошедшего столетия по настоящее время: на краткопоемных лугах — с 1,5 до 1,0, на долгопоемных — с 2,4 до 1,5 т/га сухой массы. Сократились в 5-10 раз площади с ценными высокопродуктивными травостоями (лисохвостниковые, тимофеечниковые, кострецовые, крупнозлаково-разнотравные) на суходольных, низинных и болотных типах лугов.

В северной части лесной зоны с редкостойными лесами распространены лесные оленьи пастбища (урожайность 0,6-1,2 т/га сухого вещества): лишайниковые, еловые, березовые и сосновые редколесья с березкой карликовой, ивой сизой, цетрарией клобучковой ( Cetraria cucullata (Bellardi) Ach.), кладонией оленьей и звездчатой ( Cladina rangifirina (L.) Wed и C. stellaris (Opiz) Brodo).

В лесной зоне Сибири и Дальнего Востока преобладают низкопродуктивные суходольные злаково-осоково-разнотравные луга с вейником и полевицей. В Западной и Восточной Сибири они занимают соответственно 54,2 и 35,9 % площади ПКУ (урожайность соответственно 0,5-1,0 и 0,6-1,1 т/га; во влажные годы — 1,0-2,0 т/га сухого вещества). На Дальнем Востоке эти луга занимают 38,1 % площади ПКУ (урожайность 0,8-1,0 т/га). В Западной Сибири доминируют пойменные злаково-разнотравные луга с осоками — 33,5 % площади ПКУ (урожайность 1,2-2,7 т/га сухого вещества), а на Дальнем Востоке — осоковые разнотравные (с вейником Лангсдорфа), болотистые и низинные луга — 36,4 % площади ПКУ (урожайность 1,2-2,3 т/га сухого вещества, но низкое качество корма). Общий запас кормов в этой зоне составляет 11250-17500 тыс. т сухого вещества. В северной части лесной зоны Сибири с редкостойными лесами широко распространены оленьи пастбища (лишайниковые лиственничные, с лиственницей сибирской и даурской, березками карликовой и тощей, осокой кругловатой, кладонией оленьей), урожайность которых составляет 0,4-1,2 т/га.

В лесостепной и степной зонах европейской части России преобладают склоновые деградированные разнотравно-типчиково-ковыльные степные и сухостепные пастбища (78,9 % площади ПКУ) на черноземах, темно-каштановых, каштановых почвах и солонцах (урожайность 0,4-0,6 т/га сухого вещества). Почвы кормовых угодий в основном смытые, засоленные и дефлированные. Общий запас корма составляет 10050-16080 тыс. т сухого вещества. Сенокосы в этих зонах приурочены к пойменным и низинным местообитаниям (урожайность 1,01,5 т/га сена). Здесь доминируют лисохвост луговой, полевица гигантская, овсяница луговая и красная, кострец безостый. За последние 100 лет урожайность сенокосов снизилась на 0,5-0,7 т/га.

В лесостепной и степной зонах Сибири доминирующими (68,2 % площади

ПКУ) являются равнинные и склоновые злаковые (ковыль, типчак, житняк, тонконог, мятлик), степные и сухостепные кормовые угодья на черноземах, темнокаштановых, каштановых почвах и их комплексах с солонцами и солонцах (урожайность 0,5-0,9 т/га сухого вещества); общий запас корма составляет 8340-15290 тыс. т сухого вещества.

Полупустынная зона характеризуется доминированием низкопродуктивных пастбищ на бурых песчаных и супесчаных почвах: белополыннозлаковые, сбитые белополынные и полынные с солянками на засоленных почвах — урожайность соотвественно 0,2-0,3; 0,15-0,20 и 0,3-0,4 т/га сухого вещества. В этой зоне происходит деградация пастбищ в результате перевыпаса; урожайность сбитых пастбищ уменьшается в 3-5 раз по сравнению с таковой при умеренном выпасе. Наиболее продуктивными являются низинные сухие и влажные сенокосы и пастбища на луговых и лугово-бурых засоленных почвах — 0,4-0,7 т/га (ажрековые), которые занимают незначительные площади. Общий сбор корма в полупустынной зоне составляет 2820-3760 тыс. т сухого вещества.

Среди горных ПКУ по типологическому составу в Восточной Сибири (площадь ПКУ 2 млн га) преобладают болотистые луга на минеральных и торфяных почвах (42,6 % площади ПКУ, урожайность 0,7-1,1 т/га). Горные кормовые угодья Северного Кавказа (площадь 3,1 млн га) характеризуются доминированием (20,5 %) горных степных, лугово-степных и луговых пастбищ и сенокосов на выщелоченных черноземах и горных бурых почвах (урожайность 0,5 -0,7 т/га сухого вещества). Среди горных ПКУ южных районов Сибири (площадь 21,9 млн га) преобладают (38 %) мелкосопочные и предгорные лесостепные и степные пастбища на черноземных и каштановых почвах (урожайность 0,4-0,7 т/га сухого вещества). Общий сбор корма с горных ПКУ составляет 13140-19710 тыс. т сухого вещества.

Запас кормовых ресурсов природных пастбищ и сенокосов России в зависимости от метеорологических условий года исчисляется 55-86 млн т сухого вещества. Потенциал продуктивности ПКУ не полностью реализуется вследствие неудовлетворительного культуртехнического и мелиоративного состояния, систематического перетравливания, деградации, отсутствия мер по уходу и улучшению, а также удаленности участков. Повысить продуктивность природных пастбищ и сенокосов можно лишь за счет внедрения научно обоснованных экологически безопасных технологий и рациональных режимов использования. Разработка технологий улучшения и использования ПКУ предполагает знание флористического и типологического разнообразия сенокосов и пастбищ каждого природного контура и хозяйства.

Современные данные науки об адаптивном растениеводстве позволяют разработать новые подходы улучшения ПКУ: развернутая экологическая характеристика территории, позволяющая выявить основные факторы продуктивности; агроэкологическое районирование; дифференцированное использование техногенных средств интенсификации и биологизации интенсификационных процессов на основе принципов и критериев адаптивного растениеводства и др. (1).

Как отмечает Жученко, «... стратегия селекции и семеноводства будущего будет базироваться ... на эволюционно-аналоговом подходе, то есть умножении части культивируемых видов и сортов и их агроэкологической специализации, позволяющих наиболее эффективно использовать природные и техногенные ресурсы, а также расширять адаптивные зоны экономически оправданного воздействия сельскохозяйственных культур...» (1).

При использовании и улучшении ПКУ необходимо прежде всего учиты- вать флористическую полноценность участков, так как в результате бессистемного использования современные сенокосы и пастбища во многих случаях представляют собой деградированные системы с обедненным составом флоры. Однако до настоящего времени нет полных сводок, в которых было бы охарактеризовано все разнообразие растительности России на видовом уровне. Ориентировочно на территории нашей страны произрастает 11400 видов аборигенных и заносных сосудистых растений, принадлежащих к 1488 родам и 197 семействам. Процесс установления таксономического состава флоры не закончен: ежегодно описываются десятки новых для науки видов, обнаруживается произрастание в России растений, распространенных на сопредельных территориях. Многие группы растений нуждаются в современной таксономической ревизии; недостаточно сведений о кормовых достоинствах растений.

Наиболее полная сводка о кормовых достоинствах растений содержится в трех томах «Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР», вышедших под редакцией академика ВАСХНИЛ И.В. Ларина в 1950 (I том), 1951 (II том) и 1956 (III том) годах (2). В этой монографии приведена характеристика 4730 видов растений, 80 % из которых произрастают на территории России. Ориентировочно из 11400 видов растений 50 % используется животными, то есть более 5,5 тыс. видов. Тогда как в Государственный реестр селекционных достижений кормовых растений, допущенных к использованию при возделывании на полевых землях и улучшении ПКУ на территории России, внесено 1366 сортов, относящихся к 104 видам и 57 родам, то есть практически в хозяйственном обороте находится 1,8 % генофонда произрастающих кормовых растений.

По данным Жученко, «сохранение естественного генетического разнообразия растений было и остается главным условием и источником непрерывного селекционного улучшения культурных растений» (3). ПКУ России обладают очень большим экологическим и типологическим разнообразием: только в европейской части выделено 400 типов ПКУ, с учетом модификационной изменчивости — более 1000 типов, для всей территории России — более 1000 типов, с учетом модификационной изменчивости — более 2500 агроэкологических типов сенокосов и пастбищ. В то же время в улучшении ПКУ участвует лишь немногим более 100 видов кормовых растений, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений России. Следовательно, потенциал природной флоры для увеличения кормовых ресурсов реализуется не полностью.

Для примера проанализируем флору средней полосы европейской части России, куда входят 22 области (Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Горьковская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская) и три республики (Мордовия, Татария, Чувашия) (5). Так, в семействе бобовых (или мотыльковых) Fabaceae Lindl (или Leguminosae Juss) в этом регионе насчитывается 136 видов, объединенных в 26 родов, из которых кормовое значение имеют 86 видов, тогда как в Государственный реестр селекционных достижений на 2004 год внесено 35 видов (табл. 2).

2. Численный состав флоры и количество кормовых растений лесной, лесостепной и степной зон европейской части России

|

Семейство |

Число видов |

Внесено в Государственный реестр селекционных достижений |

|

в составе флоры 1 кормовых растений |

число видов 1 число сортов |

Бобовые 136 86 35 446

Злаковые Сложноцветные Маревые

Во флоре средней полосы европейской части России произрастает 18 видов клевера, а селекционеры работают лишь с пятью (клевер гибридный, клевер луговой, клевер однолетний, клевер ползучий и клевер сходный), на основе которых создан 101 сорт. Излюбленным объектом исследователей является клевер луговой, который использовали при создании 77 сортов. Ценными кормовыми растениями, широко распространенными на ПКУ, являются клевер горный ( Trifolium montanum L.), клевер изящный ( Т. elegans Savi), клевер равнинный ( Т. campestris (Schreb) Desev), клевер средний ( Т. medium L.), клевер альпийский ( T. alpestre L.), которые не введены в культуру и произрастают в различных экологических условиях. Так, клевер изящный (многолетник, высота до 60 см) широко представлен на влажных лугах и болотистых участках; клевер горный (многолетник, высота до 60 см, содержание протеина 18,3 %) — на сухих и влажных лугах; клевер равнинный (однолетник, высота 30 см) — на влажных лугах; клевер средний (многолетник, высота 40-65 см) — как на степных склонах, так и на влажных лугах (может произрастать на кислых и засоленных почвах); клевер альпийский (многолетник, высота 30-45 см) — на степных склонах и сухих лугах.

В семействе злаковых Gramineae ( Poaceae ) в этом регионе насчитывается 217 видов, объединяемых в 72 рода. Кормовое значение имеют 182 вида, тогда как в Государственный реестр селекционных достижений внесено всего 40 видов, с участием которых создано 363 сорта. Например, на основе ежи сборной, костреца безостого, мятлика лугового, овсяницы красной, овсяницы луговой, овсяницы тростниковой, райграса пастбищного, тимофеевки луговой создано соответственно 22, 43, 28, 43, 38, 22, 41 и 36 сортов. В то же время до сих пор не введены в культуру представляющие ценность как кормовые растения такие многолетние виды, как манник большой — Glyceria maxima (Hartm) Holmb (150-200 см, произрастает на болотистых лугах), манник тростниковый — G. arundinacea Kunth (более 2 м, произрастает на болотистых лугах), овсяница желобчатая — Festuca sulcata (Hack) Nym. (до 50 см, произрастает в сухих степях), овсяница длиннолистная — F. longifolia Thuill. (40-50 см, произрастает на нормально увлажненных лугах), овсяница гигантская — F. gigantea (L.) Vill. (1,5-2 м, произрастает на влажных лугах).

В средней полосе европейской части России насчитывается 14 видов мятлика, но культивируют лишь четыре: мятлик альпийский, мятлик луговой, мятлик обыкновенный и мятлик однолетний — соответственно 1, 28, 1 и 1 сорт. Флора бескильницы насчитывает шесть видов, которые произрастают на солонцовых и солончаковых почвах, но ни один из них не введен в культуру, тогда как удовлетворительными и хорошими кормовыми качествами обладают многолетние растения таких видов, как бескильница расставленная — Puccinellia distans (L.) Parl. (50-70 см, произрастает на солонцеватых почвах), бескильница гигантская — P. gigantea Grossh. (90-110 см, произрастает на сырых солончаках), бескильница тончайшая — P. tenuissima (Litv. ex V. Krecz.) Pavl. (50-60 см, произрастает на солончаковатых лугах), бескильница длинночешуйчатая — P. dolicholepis , (V. Krecz.) Pavl/ (45-55 см, произрастает на солонцах и сильно пересыхающих летом солончаках). На засоленных почвах распространены также такие кормовые многолетние растения, как прибрежница приморская — Aeluro-pus littoralis (Gouan) Parl. (50-55 см), свинорой пальчатый — Cynodon dactylon (L.) Pers. (50-55 см), лисохвост тростниковидный — Alopecurus arundinaceus

Poir. (1,2-1,5 м), ячмень короткоостый — Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link (80-100 см).

Род вейник ( Calamagrostis Adans.) (многолетники высотой 1,5-2 м, произрастают в различных экологических условиях) в европейской части России включает восемь видов, ни один из которых не введен в культуру. Особую ценность из них представляют вейник наземный — C. epigeios (L.) Roth (произрастает в степях и на сухих лугах), вейник ложнотростниковый — C . pseudophragmites (Hall. fil.) Koeler (произрастает по долинам рек на песках и галечниках), вейник Лангсдорфа — C. purpurea Trin. (произрастает на болотистых лугах), вейник тростниковидный — C. arundinacea (L.) Roth (произрастает в хвойных и смешанных лесах, особенно в северной и центральной частях региона).

В степных и сухостепных зонах довольно широко распространены такие кормовые многолетние виды злаков, как мятлик узколистный — Роа angustifolia L. (70-100 см), мятлик степной — Р. stepposa (Kryl.) Roschev. (50-70 см), кострец береговой — Bromopsis riparia Rehm. (1,1-1,2 м), пырей промежуточный — Elytrigia intermedia (Host) Nevski (1-1,2 м), житняк черепитчатый — Agropyron imbricatum (M.B.) Roem. et Schult. (70-80 см), келерия тонкая — Koeleria cristata (L.) Pers., тимофеевка степная — Phleum phleoides (L.) Karst. (70-90 см), душистый колосок — Anthoxanthum odoratum L. (50-60 см), змеевка растопыренная — Clistogenes sguarrosa (Trin.) Keng (30-50 см) и др.

Не проводится селекционная работа с рядом ценных одно-дву-летних кормовых злаков: костер ржаной — Bromus secalinus L. (90-110 см, произрастает на нарушенных местообитаниях и лугах нормального увлажнения), костер мягкий — B. mollis L. (70-90 см, произрастает на лугах нормального увлажнения), костер растопыренный — B. squarrosus L. (30-60 см, произрастает в сухих степях), роговик Хенке — Ceratochloa Haenkeana С. Presl (70-90 см, произрастает на нормально увлажненных лугах), мортук пшеничный — Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski (30-40 см, произрастает в степях, на солонцеватых почвах).

При большом разнообразии видов (316) семейства сложноцветных во флоре средней полосы европейской части России в Государственный реестр селекционных достижений внесено четыре вида (подсолнечник, топинамбур, полынь белая, полынь солелюбивая), тогда как кормовое значение имеет 25 видов. Так, в роде бодяк ( Cirsium Mill.) в этом регионе насчитывается 14 видов; молодые растения многих из этих видов являются съедобными, например многолетние растения бодяка огородного — Cirsium oleraceum (L.) Scop. (1,3-1,7 м, произрастает на влажных лугах), бодяка съедобного — C. esculentum (Siev.) C.A. Mey. (20-40 см, произрастает на сырых солонцеватых лугах), бодяка полевого — C. arvense (L.) Scop. (1,5-1,7 м, произрастает часто на нарушенных местообитаниях, залежах). Род полыней ( Artemisia ) насчитывает 22 вида, растения многих из них поедают овцы. Многолетние растения Artemisia austriaca Jacq. (40-70 см) широко распространены особенно в степной зоне, в фазе цветения содержат 10-11,9 % протеина, хорошо поедаются мелким рогатым скотом. Цикорий обыкновенный — Cichorium intybus L. (многолетник, высота 1,2-1,5 м) широко распространен как на сухих лугах, так и в степях; служит кормом для всех видов животных. В незначительных количествах используются в качестве кормовых растения одуванчика — Taraxacum Wigg (пять видов во флоре региона), листья которых содержат значительное количество протеина, а также козлобородника — Tragopoqon L. (15 видов), которые считаются молокогонными.

Семейство марьевых во флоре средней полосы европейской части России насчитывает 75 видов (кормовое значение имеют 38 видов); в Государст-98

венный реестр селекционных достижений внесено четыре вида (камфоросма, кейреук, кохия, терескен), на основе которых создано семь сортов. Род Chenopodium L. насчитывает 16 видов, большинство из которых имеет кормовую ценность: произрастающие на нарушенных местообитаниях однолетние растения мари красной — Ch. rubrum L. (90-110 см), мари белой — Ch. album L. (80-120 см, содержание протеина 11-23 %), мари гибридной — Ch. hybridum L. (75-110 см). Во флоре этого региона насчитывается 13 видов лебеды ( Atriplex L.), многие из которых поедаются животными, но нет ни одного вида, внесенного в Государственный реестр селекционных достижений.

Таким образом, необходимо уделять большее внимание вопросам мобилизации растительных ресурсов, в том числе введению в культуру новых видов кормовых растений, характеризующихся толерантностью к экологическим стрессорам, с целью получения ежегодных гарантированных сборов высококачественных кормов с пастбищ и сенокосов.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Ж у ч е н к о А.А. Адаптивная система селекции. М., 2001.

-

2. Л а р и н И.В., А г а б а б я н Ш.М., Р а б о т н о в Т.А. и др. Кормовые растения сенокосов и паст

бищ СССР. М., 1950 (I т.), 1951 (II т.), 1956 (III том).

-

3. Ж у ч е н к о А.А. Фундаментальные и прикладные научные приоритеты адаптивной интенсификации растениеводства в XXI веке. Саратов, 2000.

-

4. С а в ч е н к о И.В., Д м и т р и е в а С.И., С е м е н о в Н.А. и др. Методические указания по классификации сенокосов и пастбищ равнинной территории европейской части СССР. М., 1987.

-

5. М а е в с к и й П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР. Л., 1964.

Российская академия сельскохозяйственных наук, Поступила в редакцию 30

117218, Москва, ул. Кржижановского, 15, корп. 2 ноября 2004 года

RUSSIAN NATURAL FORAGE RESOURCES AND EVOLUTIONARY-ANALOG WAY FOR INCREASING OF PRODUCTIVITY OF PASTURES AND HAYFIELDS

S u m m a r y

The author considers the problems of improvement and use of Russian natural forage lands. The topological and floristic composition of natural forage lands was presented for different regions and zones of Russia. The data were presented on productivity of pastures and hayfields of different types and on supply of forage resources. The flora of middle zone of European part of Russia was analyzed. The fodder quality of plants from different genus and species growing on territory of Russia was characterized. The author discusses the necessity of the mobilization of plant resources and also the development of new approaches to improvement of forage lands on the basis of the principles and the criteria of adaptive plant cultivation.

Новые книги

Ж е л я з к о В.И. Эколого-мелиора-тивные основы орошения земель стоками свиноводческих комплексов. Горки: Белорусская ГСХА, 2003, 168 с.

В монографии представлены результаты многолетних теоретических и экспериментальных исследований автора по вопросам совершенствования технологии орошения кормовых культур стоками животноводческих комплексов. Рассматриваются разработанные автором экологомелиоративные основы нормирования режима орошения с учетом техногенного загрязнения земель. Дана оценка влияния орошения на продуктивность кормовых культур и состояние окружающей среды. Предложены апробированные экологически обоснованные технологии внутрипочвенного орошения и технические решения по совершенствованию полива дождеванием. Описаны способы регулирования водного режима почвы, приемы предполивной обработки почвы и мероприятия по повышению экологической безопасности при орошении сельскохозяйственных угодий стоками животноводческих комплексов.

В о р о б ь е в Г.П., К у л е ш о в В.А., Б а р а н о в И.А. и др. Химический состав и питательная ценность кормов Брянской области. Справочное руководство. Брянск: изд-во Клин- цовской городской типографии, 2003, 160 с.

В справочном пособии представлены результаты исследований химического состава и питательной ценности различных видов кормов. Приведены данные по содержанию микро-и макроэлементов, а также тяжелых металлов в различных видах кормов и рекомендации по составлению рационов с учетом воздействия этих веществ на организм животных. Дана оценка качества и питательной ценности различных видов кормов: сено, сенаж, силос, тра- вяная мука, солома, зерно и зерносмеси, корнеи клубнеплоды, комбикорма, концентрированные корма. Рассматриваются способы получения высококачественных кормов на основе бобовых культур. Показано, что использование в рационе кормовых добавок (при условии строго соблюдения инструкции по их применению) позволит обеспечить высокое качество и снизить расход кормов на единицу продукции животноводства.