Природные обстановки позднего плейстоцена в Восточном Казахстане (по материалам стоянки Ушбулак)

Автор: Анойкин А.А., Павленок Г.Д., Силаев В.И., Шнайдер С.В., Коваль В.В., Девятова А.Ю., Васильев С.К., Бочарова Е.Н., Харевич В.М., Таймагамбетов Ж.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Статья в выпуске: 3 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся реконструкции природно-климатических обстановок на разных этапах позднего плейстоцена и в раннем голоцене для территории юга Восточного Казахстана. Основой для исследования послужили материалы многослойной верхнепалеолитической стоянки Ушбулак в Шиликтинской долине, на которой представлены археологические комплексы от ранних этапов верхнего палеолита до эпохи палеометалла. Изменения палеоклимата в районе стоянки выявлялись с использованием комплекса естественно-научных методов - минералогических, зоологической масс-спектрометрии (ZooMS), ОСЛ- и УМС-методов абсолютного датирования и др. Определены основные периоды функционирования стоянки, связанные с изменениями палеоэкологических условий. Первый период (~52-37 тыс. л.н.) характеризуется умеренно теплым и относительно влажным климатом с преобладанием лесостепных, лугово-степных и полупустынных ландшафтов. На второй период (~25-21 тыс. л.н.) приходится переход от умеренно теплого климата к максимально холодному с аридизацией и распространением степных ландшафтов. Третий период (~18-16 тыс. л.н.) соответствует переходу от гляциального максимума к позднеледниковому интерстадиалу с относительно прохладным и сухим климатом и преобладанием степных и лесостепных ландшафтов. Четвертый период (~15-14 тыс. л.н.), выделяющийся наиболее теплым за время плейстоцена климатом, соответствует условиям степной и лесостепной зон. Последнему, раннеголоценовому, периоду отвечает теплый влажный климат с распространением ландшафтов саванного типа. Сделан вывод о том, что на раннем этапе функционирования стоянки, отмеченном наибольшей интенсивностью заселения, природно-климатические условия были оптимальными для обитания древнего человека и позволяли поддерживать стабильную добычу промысловых животных.

Восточный казахстан, палеоклимат, палеонтология, литохимический анализ, минералогогеохимические анализы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146908

IDR: 145146908 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.075-085

Текст научной статьи Природные обстановки позднего плейстоцена в Восточном Казахстане (по материалам стоянки Ушбулак)

До недавнего времени реконструкции климатических обстановок позднего плейстоцена для востока

Казахстана базировались на коллекциях палеофауны нескольких местонахождений и подъемных материалах из северной части региона – долины р. Бух-тарма и среднего течения р. Иртыш [Кожамкулова,

1981; Кожамкулова, Пак, 1988]. Открытие в 2016 г. на юге Восточно-Казахстанской обл. многослойной стоянки Ушбулак позволило вывести палеогеографические исследования этой части региона на новый уровень [Анойкин и др., 2019]. В последние годы изучение материалов стоянки проводится с использованием комплекса методов – минералого-геохимических и изотопно-геохимических, зоологической масс-спектрометрии (ZooMS), а также ОСЛ- и УМС-методов абсолютного датирования. Сопоставление полученных результатов с данными об основных эпизодах заселения территории стоянки верхнепалеолитическим человеком позволяет не только реконструировать природно-климатические условия в Шиликтинской долине в период, соответствующий разным этапам МИС 3–1, но и оценить степень их изменений и влияния на состав фаунистических сообществ и специфику хозяйственной деятельности палеонаселения. Целью данной работы является введение в научный оборот всего объема новых естественно-научных данных, полученных в ходе исследований стоянки Ушбулак и реконструкций палеоклиматиче-ских обстановок в восточной части Казахстана на разных этапах второй половины позднего плейстоцена – раннего голоцена.

Общие сведения о памятнике

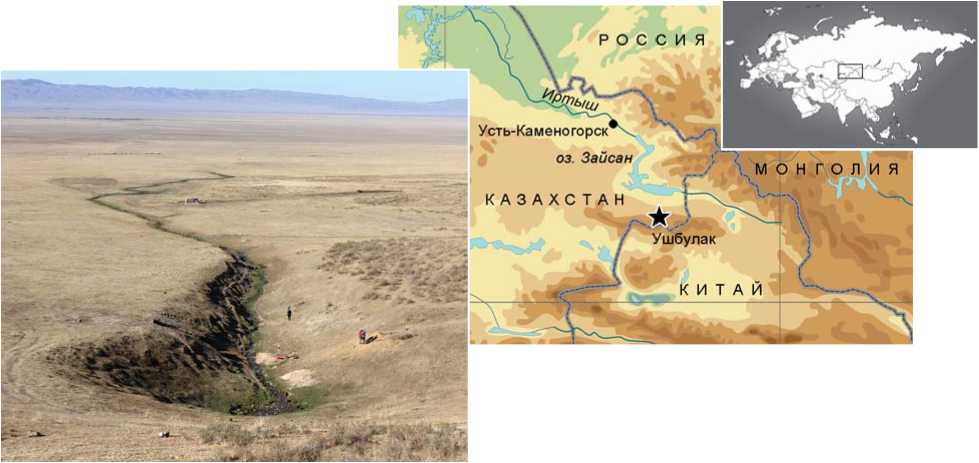

Стоянка Ушбулак находится в предгорной части (1 500 м над ур. м.) северо-восточной оконечности Шиликтинской долины, в верхнем течении руч. Восточный (рис. 1).

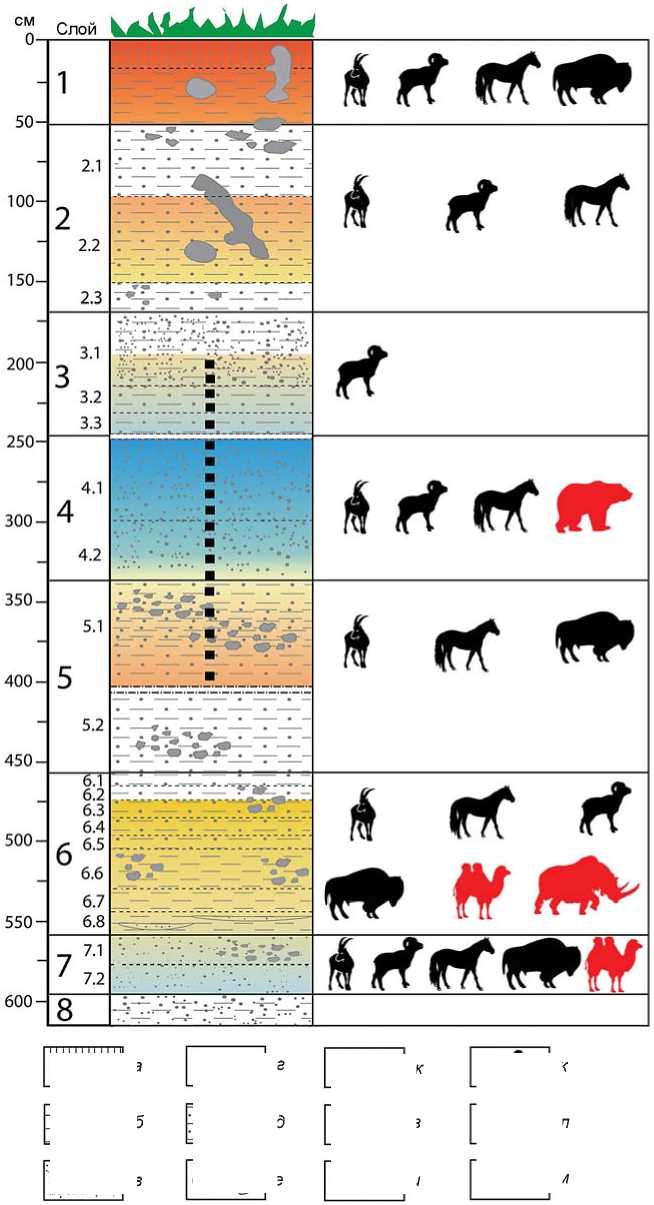

В настоящее время на памятнике заложены два смежных раскопа и 15 шурфов, общая площадь ко- торых составляет ~50 м2. В стратиграфическом разрезе стоянки мощностью ~7 м выявлены восемь основных литологических слоев, некоторые из которых дополнительно разделены на литологические горизонты (рис. 2). В основании разреза залегает слой 8, образованный щебнисто-дресвянистыми отложениями пролювиально-селевого генезиса с включением единичных глыб и тяжелосуглинистого заполнителя. Слой 7 (7.2, 7.1) представлен щебнисто-дресвянистой толщей с песчано-суглинистым заполнителем. Слой 6 (6.8–6.1) состоит из двух генераций осадка. Нижняя пачка – тяжелые суглинки с линзами крупнозернистых песков. Верхняя пачка – тяжелые супеси с включениями легких гумусированных суглинков. Генезис слоев 7 и 6 связан с деятельностью небольшого ручья: на разных этапах он с менявшейся интенсивностью перемывал пролювиально-склоновый материал ближнего сноса. Верхняя часть разреза (слои 5–2 (5.2, 5.1; 4.2, 4.1; 3.3–3.1; 2.3–2.1)) сложена осадками пролювиального и субаэрального генезиса со значительным участием эолового материала – пески и супеси с прослоями обогащения дресвяно-песчаным материалом. Слой 1 представляет собой современный почвенный горизонт [Там же].

Археологический материал зафиксирован в слоях 7–1. Коллекция артефактов из слоев 7.2–6.1 насчитывает более 16 тыс. экз., представляющих единую каменную индустрию [Kharevich et al., 2022]. Верхние слои по сравнению с нижними содержат значительно меньше археологических материалов (~1,3 тыс. экз.). По технико-типологическим характеристикам артефактов и их стратиграфической позиции выделены четыре основных культурно-хронологических комплекса – начальных этапов верхнего палеолита (слои 7.2–6.1), развитого верхнего палеолита (слои 5.1–4.1), финаль-

Рис. 1. Расположение стоянки Ушбулак.

Рис. 2. Схема климатических изменений в районе стоянки Ушбулак, реконструируемых на основе комплекса естественно-научных данных.

а – тяжелые суглинки; б – суглинки; в – песок; г – брекчия; д – супесь; е – поноры; ж – перерыв в осадконакоплении; з – границы слоев, горизонтов; и – относительные колебания среднегодовых температур; к – ранее установленные на памятнике виды животных; л – впервые установленные на памятнике виды животных; м – место отбора образцов для рентгенофлуоресцентного анализа.

ного верхнего палеолита (слои 3–2) и эпохи палеометалла (слой 1) [Анойкин и др., 2019].

Хронологическая принадлежность стоянки установлена на основе серии из 20 ОСЛ- и 5 УМС-дат. Согласно построенной на их основе байесовской модели возраста, накопление слоев 7.2–6.1 происходило, вероятнее всего, ~52–37 тыс. л.н., слоев 5.1– 4.1 – ~25–21 тыс. л.н., а слоев 3, 2 – ~18–14 тыс. л.н. [Ульянов и др., в печати].

Методы исследования

Изучение изменения палеокли-матических обстановок в районе стоянки на разных этапах ее функционирования проводилось на основе анализа данных, полученных разными естественно-научными методами. Помимо тафономической и палеоэкологической оценки видового состава фауны методами классической палеонтологии, был выполнен ZooMS-анализ серии неопределимых фрагментов ко стей млекопитающих. Пробоподготовка образцов для ZooMS-анализа соответствовала протоколу, представленному в работе М. Бакли [Buckley et al., 2009] и позже усовершенствованному C. Браун и коллегами [Brown et al., 2020; Шнайдер и др., 2022]. Для интерпретации полученных данных использовалась база эталонных таксонов [Welker et al., 2016]. Литохимические исследования отложений, представленных в стратиграфическом разрезе стоянки, базируются на результатах рентгенофлуоресцентного анализа (спектрометр ARL-9900-XP), пересчитанных на литохимические индексы CIA, CIW и ICV [Nesbitt, Young, 1982; Cox, Lowe, Cullers, 1995].

При исследовании фаунистического материала также был задействован широкий комплекс современных минералогических

методов [Силаев и др., 2022; Silaev et al., 2017]: термический и химический анализы, определение содержания Сорг методом кулонометрического титрования, рентгенофлюоресцентный анализ (XRD-1800 Shimadzu), оп-тиче ская микроскопия (комплекс OLYMPUS BX51), рентгеновская дифрактометрия (XRD-6000), аналитическая растровая электронная микроскопия (JSM-6400 Jeol; Tescan Vega), определение нанопористости по кинетике адсорбции/десорбции азота (Nova 1200e, Quantachrome Instruments), анализ элементного состава коллагена (EA 1110 (CHNS–O)) и состава аминокислот в коллагене (GC-17A Shimadzu с пламенно-ионизационным детектором), масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (NexION 300S Perkin Elmer), инфракрасная спектроскопия (ФТ-2 Инфра-люм), масс-спектрометрический анализ изотопного состава С, О в биоапатите и С, N в костном коллагене (Delta V. Avantage с аналитическим комплексом Thermo Fisher Scientific).

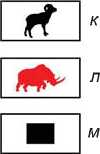

творимых и подвижных форм кальция (преимущественно карбонатов). В нижней части разреза раскопа 1 (слои 5.1–4.2) концентрации CaO варьируют незначительно, что указывает на более влажные и теплые обстановки во время ее аккумуляции.

Индексы CIA и ICV ведут себя в соответствии с распределением СаО по разрезу. Так, для слоев 5.1–4.2 отмечены относительно теплые обстановки с незначительным сдвигом в условиях и интенсивным накоплением глинистых минералов, которые в верхней части горизонта 4.1 резко изменяются, указывая на максимально холодные условия. Таким образом, верхняя часть отобранного участка геологического разреза (глубины 2,7–2,0 м, слои 4.1–3.1) сильно выделяется по геохимическому составу, что свидетельствует об изменениях климатических обстановок в данный период осадконакопления. Изучение литогеохимических показателей выявило в этот период интенсивное накопление карбонатов и одновременное

Литохимический анализ отложений

Для литохимиче ского анализа в раскопе 1 были отобраны 19 образцов из колонки отложений с шагом ~0,1 м (рис. 2). Изменения значений CIA- и ICV-индексов, а также доли СаО в зависимости от глубины показаны на рис. 3, 1 .

Постепенное возрастание концентраций CaO проявляется в средней части отобранного интервала (горизонт 4.1) и достигает максимальных величин на глубине ~2,5 м (граница слоев 4.1 и 3.3), а потом постепенно идет на спад. Это свидетельствует о характерном для сухих и холодных климатических обстановок накоплении легкорас-

Рис. 3. Геохимические индикаторы условий осадконакопления в слоях 5.1–3.1 стоянки Ушбулак ( 1 ), корреляция возраста ископаемого костного детрита со стоянки Ушбу-лак (U) с изотопной температурой прижизненной среды их обитания на современной диаграмме климатической периодизации позднего плейстоцена (по: [Силаев и др., 2022]) ( 2 ).

снижение доли глинистых минералов, соответствующие более сухим и прохладным климатическим обстановкам. В слоях 5.1–4.2 геохимический состав более монотонный, с повышенным содержанием глинистых минералов и меньшими содержаниями СаО, что характерно для более теплого климата.

Фаунистический анализ

В плейстоценовых слоях раскопов 1 и 2 было найдено более 500 фрагментов костей. Размер преобладающей части обломков не превышает 50 мм. Определимые остатки (21 экз.) представлены в о сновном зубами или их обломками. В нижних слоях обнаружены ко сти Bison priscus (первобытный бизон), Equus ferus (дикая лошадь), Equus hemionus (кулан), Ovis ammon (архар) и Capra sibirica (горный козел) (см. таблицу ). Больше всего остатков архара и лошади. В горизонте 5.1 встречены единичные зубы Equus ferus и Capra sibirica, а в горизонте 3.1 – Ovis ammon .

ZooMS-анализ

Для проведения ZooMS-анализа отбирались неопределимые фрагменты костей размерами более 20 мм, зафиксированные во время раскопок in situ . Всего отобрано 122 образца из слоев 7–1.

В ходе исследований удало сь идентифицировать 94 образца (см. таблицу ). Все образцы показывают высокую степень таксономической идентификации. В 27 образцах из слоев 7.2–4.1 выявлены от шести до девяти пептидов с m/z: 1 105,6; 1 182,6; 1 198,6; 1 427,7; 1 550,8; 1 649,8; 2 145,1; 2 883,4; 2 899,5, что указывает на принадлежность к Eguus sp. Среди определимых костей из этих же слоев находились о станки Equus ferus и Equus hemionus ; это позволяет предполагать, что здесь были представлены кости именно этих видов лошадиных. Отобранные из слоев 7.2–5.2 25 образцов свидетельствуют о принадлежности к крупным представителям сем. Bovidae – в них обнаружены от 6 до 11 пептидов с m/z: 1 105,6; 1 192,6; 1 208,7; 1 427,7; 1 580,8; 1 648,8; 2 131,1; 2 792,3; 2 853,4; 2 869,4; 3 017,5; 3 033,5. С учетом палеоландшафтных рекон-

Состав определимой фауны стоянки Ушбулак, экз.

|

Вид, семейство |

Слой |

Всего |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

||

|

Идентифицированы до уровня вида (визуально) |

||||||||

|

Equus ferus |

– |

1 |

– |

– |

1 |

4 |

1 |

7 |

|

Equus hemionus |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Ovis ammon |

– |

– |

1 |

– |

– |

5 |

3 |

9 |

|

Capra sibirica |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

2 |

|

Bison priscus |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

2 |

|

Идентифицированы до уровня подсемейства / рода (ZooMS) |

||||||||

|

Ursus sp. |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Equus sp. |

– |

1 |

– |

5 |

– |

20 |

1 |

27 |

|

Coelodonta sp . |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

|

Camelidae |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

1 |

3 |

|

Ovis sp. |

1 |

1 |

2 |

2 |

– |

1 |

– |

7 |

|

Ovis/Capra |

2 |

2 |

– |

3 |

– |

10 |

2 |

19 |

|

Bison priscus/Bos primigenius |

1 |

– |

– |

– |

1 |

14 |

9 |

25 |

|

Идентифицированы до уровня семейства (ZooMS) |

||||||||

|

Bovidae |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

2 |

|

Bovidae/Cervidae |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

2 |

|

Saiga/ Cervidae |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

2 |

|

Ovis/Saiga/ Cervidae |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Ovis/Capra/Saiga/ Cervidae |

– |

3 |

– |

1 |

– |

– |

– |

4 |

|

Итого |

5 |

9 |

3 |

12 |

3 |

62 |

21 |

115 |

струкций в период плейстоцена на рассматриваемой территории могли обитать Bison priscus (степной зубр) и Bos primigenius (первобытный тур) [Кожамкулова, 1969, с. 79]. В палеонтологической коллекции идентифицированы также зубы Bison priscus из горизонтов 6.8 и 7.1; скорее всего, остатки бовидов относятся именно к этому виду. В семи образцах выявлены пептиды с m/z: 1 105,6; 1 196,6; 1 427,7; 1 580,8; 1 648,8; 2 131,1; 2 883,4; 2 899,4; 3 017,5; 3 033,5, которые показывают принадлежность к роду Ovis. Принадлежность к Ovis/Capra проявляют 19 образцов, содержащих от 6 до 10 пептидов со следующими m/z: 1 105,5; 1 180,6; 1 196,6; 1 427,7; 1 580,8; 1 648,8; 2 131,1; 2 792,1; 2 883,4; 2 899,4. Кости Ovis/Capra происходят из слоев 7.1–2.1. Согласно региональным реконструкциям, здесь на протяжении верхнего плейстоцена в фауне доминировали Ovis ammon и Capra sibirica [Кожам-кулова, 1981]. Четыре образца (три из горизонтов 2.2 и 2.1, один из горизонта 4.2) определены до уровня Ovis/Capra/Saiga/Cervidae по 6–8 пептидам с m/z: 1 105,6; 1 180,6; 1 196,6; 1 427,7; 1 648,7; 2 131; 2 883,4; 2 899,4. Один образец из слоя 2 определен до уровня Ovis/Saiga/Cervidae; он имеет набор пептидов с m/z: 1 105,6; 1 180,6; 1 196,6; 1 427,7; 1 648,8; 2 131,1; 2 883,1; 3 017,7. Два образца из слоев 7.1 и 1 содержали пептиды с m/z: 1 105,6; 1 427,7; 1 648,8; 2 131,1; 2 792,4; 2 883,4; 2 899,4; 3 017,5; 3 033,5 и определены до уровня Cervidae/Bovidae. В трех образцах из слоев 6.5 и 7.1 зафиксированы пептиды с m/z: 1 105,6; 1 221,7; 1 443,7; 1 550,8; 1 634,8; 2 131,1; 2 883,4, которые маркируют Camelidae. В одном образце из слоя 4.2 выявлены пептиды с m/z: 1 105,7; 1 217,7; 1 233,7; 1 453,8; 2 163,2; 2 957,8, соответствующие Ursus sp. Медведи в регионе в позднем плейстоцене могли быть представлены Ursus arctus (бурый медведь) или U. Savini (пещерный медведь). Один образец из горизонта 6.4, содержащий пептиды с m/z: 1 105,5; 1 182,6; 1 198,6; 1 427,7; 1 649,7; 2 145; 2 869, относится к носорогам; судя по региональным реконструкциям, в это время он мог быть представлен Coelodonta antiquitatis (шерстистый носорог). В двух образцах из горизонтов 6.5 и 6.3 обнаружены пептиды с m/z: 1 105,6; 1 427,7; 1 580,7; 1 648,8; 2 131,1; 2 883,4, которые характерны для Bovidae. Как показал морфологический анализ, данные трубчатые кости со значительной толщиной стенок диафиза относятся к крупным представителям сем. Bovidae. В двух образцах из горизонтов 6.5 и 7.1 выявлены пептиды с m/z: 1 105,6; 1 180,6; 1 196,6; 1 427,7; 1 550,8; 1 648,8; 2 131,1; 2 883,4, что может соответствовать Alces sp./Cervus elaphus/ Saiga sp./Capreolus capreolus. Согласно данным по палеоэкологической ситуации, в регионе в этот период могли обитать Cervus elaphus (благородный олень) и Saiga (сайгак) [Там же].

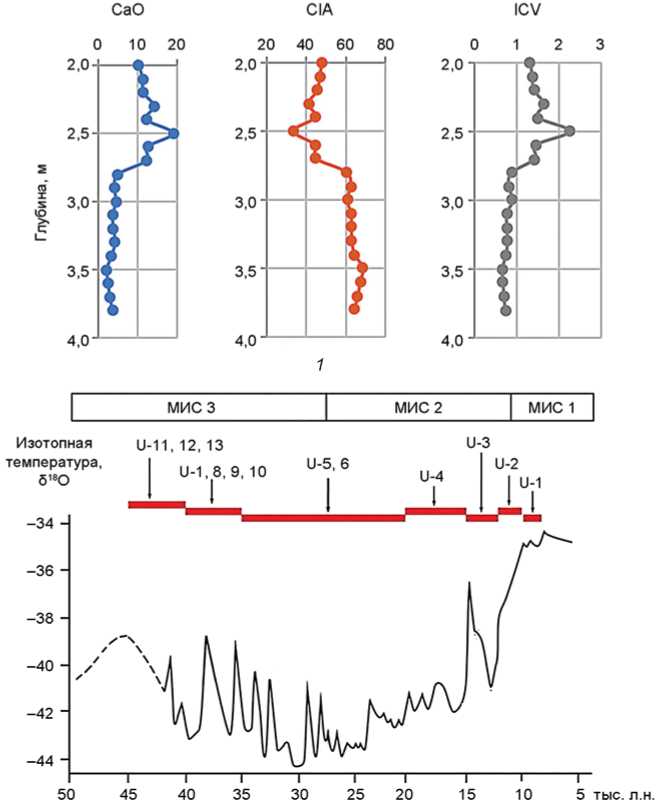

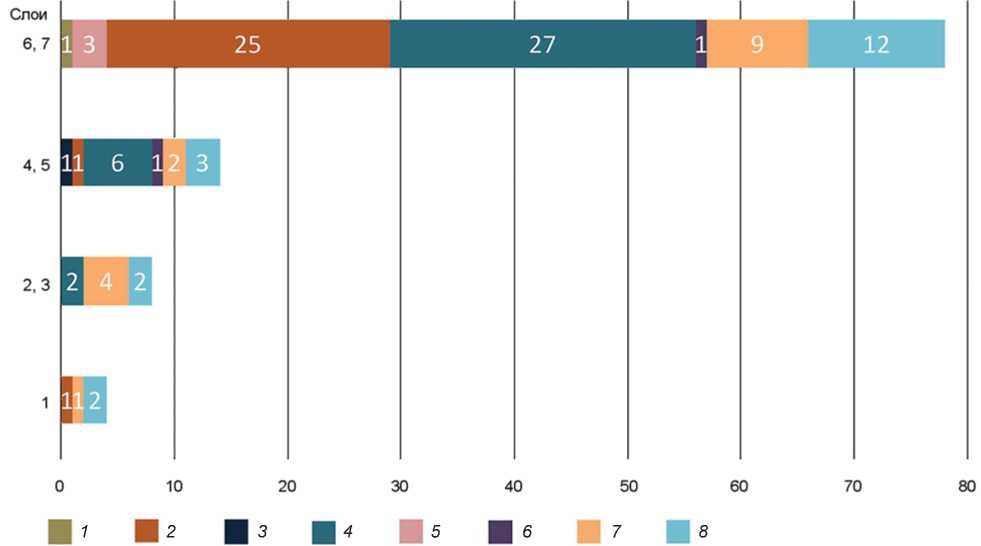

Рис. 4. Состав определимой фауны, установленной таксономически и на основе ZooMS-анализа, в основных литологических подразделениях стоянки Ушбулак.

1 – Coelodonta sp.; 2 – Bison priscus/Bos primigenius ; 3 – Ursus sp.; 4 – Equus sp.; 5 – Camelus sp.; 6 – Capra sibirica ; 7 – Ovis sp.;

8 – Ovis/Capra .

Результаты ZooMS-анализа позволили существенно дополнить данные о фаунистической коллекции стоянки (рис. 4). Для слоев 7 и 6, в сравнении с вышележащими отложениями, установлена значительно бóльшая доля остатков первобытного бизона; они вместе с костями лошади представлены практически во всех горизонтах этих слоев. Среди проанализированных материалов доля ко стей мелких копытных ( Ovis/Capra ) незначительна. Зафиксированы о статки ранее не отмечавшихся крупных копытных млекопитающих – верблюда и шерстистого носорога. В слое 4 также многочисленны остатки лошади и, вероятно, архара. Обнаружена кость бурого или пещерного медведя вида, который ранее не был обнаружен на памятнике. В составе фауны верхних плейстоценовых слоев 3, 2 доминируют остатки баранов (архар?) и практически отсутствуют кости более крупных копытных. В слое 1 эпохи голоцена по данным ZooMS-анализа реконструируется такая же ситуация, но в нем могут быть представлены и доместициро-ванные животные.

Минералого-геохимические исследования

Объектами минералого-геохимических исследований послужили 13 ко стей и зубов копытных млекопитающих из разных горизонтов слоев 7–1 стоянки, которые довольно равномерно распределяются в интервале от начала МИС 3 до МИС 1.

Были проанализированы микростроение остатков, состав иллювиированной в них минеральной примеси, эпигенетические минералы, состав микроэлементов, кристаллохимические свойства биоапатита, термические свойства, элементный и аминокислотный состав костного коллагена; выявлены закономерности изменения свойств ископаемых костей в процессе их фоссилизации, изучен изотопный состав С, О в биоапатите, С, N в костном коллагене; выполнены палео-климатические и палеоэкологические реконструкции [Силаев и др., 2022].

В составе исследованных костных остатков (фрагменты трубчатых ко стей, шейного позвонка и зуба верхней челюсти архаров, куланов и диких лошадей) обнаружены 52 микроэлемента, включая 12 элемен-тов-эссенциалов, 18 физиологически активных элементов и 22 элемента-антибионта. Суммарная концентрация микроэлементов варьирует в диапазоне 419–2711 г/т, увеличиваясь по мере удревнения костей. Пропорция между групповыми концентрациями элементов-эссенциалов и антибионтов в исследованных костях изменяется от наиболее молодых до наиболее древних в диапазоне 6.54–0.08. Эту закономерность подтверждает и отношение содержаний эссенциального цинка к содержанию физиогенно-ак- тивной меди, изменяющееся от 33.33 до 0.35. Таким образом, пропорция между микроэлементами-эссен-циалами и антибионтами является весьма эффективным критерием оценки степени фоссилизации и, соответственно, относительного возраста ископаемых костей. Кроме того, она служит дополнительным подтверждением согласного и последовательного залегания палеонтологического и археологического материала на стоянке. Еще одним показателем этого можно считать суммарную концентрацию лантаноидов, накапливающихся в костях в результате их взаимодействия с вмещающими грунтами. Она варьирует от 4 г/т в самой молодой ко сти до 171– 188 г/т в наиболее древних. Правильная хронологическая последовательность прослеживается и по степени кристаллично сти костного биоапатита, определяемой по рентгеновским дифрактограммам и данным ИК-спектроскопии. Так, по мере удрев-нения материала происходит рост значений рентгеновских индексов кристалличности на 55–100 %, т.е. степень кристалличности биоапатита увеличивается в 1,5–2 раза [Там же].

Элементный состав коллагена в исследованных костях (мас. %): C = 60–65; N = 20–25. Атомные отношения C/N составили 3.39–3.91, что указывает на удовлетворительную сохранность химического состава костного органического вещества. По изотопному составу углерода и азота в костном коллагене проанализированные образцы в целом отвечают растительноядным животным. Наиболее древние из них жили в условиях относительно холодного и сухого климата в лугово-степных и лесостепных ландшафтах; основу их диеты составляли растения С3 типа. Более молодые популяции были степными животными со смешанной диетой С3–САМ; они обитали в условиях относительно прохладного климата. Еще более молодые млекопитающие жили в теплых климатических условиях перехода от степей к саваннам. Наконец, популяция раннего голоцена существовала в условиях степей и саванн с теплым засушливым климатом; для нее характерна диета, переходная от САМ к С4 (см. рис. 3, 2 ).

Обсуждение и выводы

Для лучшего понимания палеогеографических реконструкций необходимо иметь представление о современных природных условиях в районе памятника. По классификации Кёппена [Beck et al., 2018] климат здесь характеризуется как холодный степной (Bsk). При этом, если непосредственно в Шиликтинской долине он пустынно-степной сухой, то в районе горного обрамления, включая платообразные поверхности хребта Саур, климат соответствует альпийской тундрово-луговой зоне. В долине лето сухое и жаркое, зима малоснежная и суровая. Среднегодовое количество осадков – 281 мм, среднегодовая температура воздуха составляет ˗4 °С. Основные виды млекопитающих, зафиксированные в плейстоценовых слоях стоянки, – архар, сибирский горный козел, бурый медведь и др. – живут здесь и в настоящее время. Представлены также лошади, быки и верблюды, но уже одомашненные.

Результаты, полученные литохимическим и минералого-геохимическими методами, хорошо коррелируют между собой; на их основании и с учетом установленной хронологии памятника и его стратиграфии можно предложить следующие палеоэкологические реконструкции (см. рис. 2).

Наиболее ранний этап функционирования стоянки (~52–37 тыс. л.н.) приходится на среднезырянов-ский (средневалдайский в рамках моерсхуфд–хенге-ло) интергляциал с умеренно теплым и относительно влажным климатом. Полученные данные, к сожалению, не позволяют выявить какие-либо более мелкие колебания климата внутри этого значительного временного отрезка. Вместе с тем по ним прослеживается общая тенденция некоторого увеличения среднегодовых температур и, видимо, нарастания аридности. Считается, что в это время на северо-востоке Казахстана существовали животные сообщества, очень сходные по составу с классическим мамонтовым фаунистическим комплексом [Кожам-кулова, 1981; Кожамкулова, Пак, 1988]. Его представителями являются шерстистый носорог и бизон/тур; их остатки залегали в нижних слоях стоянки. Зафиксированы также остатки кулана/дикой лошади и верблюда, видов, характерных для позднеплейстоценовой фауны севера Центральной Азии. Последний, если ориентироваться на данные по плейстоценовой фауне региона, являлся, скорее всего, верблюдом Кноблоха ( Camelus knoblochi ), широко распространенным в это время на территории Казахстана, юга Забайкалья и северо-запада Китая [Klementiev et al., 2022]. С учетом климатических ситуаций, данных минералого-геохимического анализа и видового состава фауны можно предполагать, что в этот период в долине суще ствовали лесостепные, лугово-степные и полупустынные ландшафты.

Начало второго этапа связано с перерывом в осадконакоплении и возможным уничтожением части отложений во время, предшествовавшее формированию горизонта 5.1. Этот этап, представленный слоями 5.1–4.1, соответствует интервалу ~25–21 тыс. л.н. Его характеризует переход от относительно теплых и, возможно, влажных условий к максимально холодным обстановкам, диагностированным на стоянке. При этом, согласно климатическим реконструкциям для северных районов Казахстана, в это время здесь происходила постепенная аридизация [Кожамкулова, 1981; Кожамкулова, Пак, 1988]. В климатическом отношении это был переход от финальных этапов ли-повско-новоселовского (брянского/денекамп) интерстадиала к ранним стадиям последнего ледникового максимума. Отложения, соответствующие пику похолодания, в разрезе памятника, вероятно, не сохранились. Состав фаунистического комплекса практически не изменился, в нем отсутствуют только остатки верблюда, что может быть связано с изменением охотничьих стратегий населения стоянки в этот период, т.к. тафоценоз здесь формировался, вероятнее всего, полностью за счет антропогенной деятельности (отсутствие погрызов на костях и остатков хищников). Ландшафты в окрестностях стоянки в указанный период были преимущественно степные. Наличие в фаунистических материалах костей медведя не следует рассматривать свидетельством лесных тафоценозов, поскольку бурый медведь еще в XVI–XVIII вв. обитал в восточноевропейских и казахстанских степях [Кожамкулова, Пак, 1988]. Возможно, в период максимума последнего оледенения климат в Шиликтин-ской долине соответствовал типу Dwc (субарктический континентальный климат). Показательно, что горизонт 4.1, с которым связаны самые холодные условия, практически не содержит археологического материала.

Третий этап, фиксирующийся на стоянке после некоторого перерыва в осадконакоплении (слой 3, ~18–16 тыс. л.н.), соответствует переходу от условий гляциального максимума к позднеледниковому интерстадиалу, с его относительно прохладным и сухим климатом, когда температура и влажность постепенно увеличивались. Состав фауны по имеющимся данным установить сложно, однако вряд ли он претерпел какие-либо радикальные изменения и, скорее всего, соответствовал степным и лесостепным обстановкам.

Период формирования слоя 2 (~15–14 тыс. л.н.) отмечен одними из наиболее теплых условий, которые фиксируются на памятнике в плейстоцене. В климатическом отношении это интерстадиал беллинг-аллеред/ ньяпанская/сопкейская стадия. Видовые определения не дают представления о всем разнообразии фауны, однако в палеонтологической коллекции имеются остатки обитателей открытых степных ландшафтов (лошадь), а также горного и предгорного поясов (сибирский горный козел). Ландшафтные обстановки были близки к современным, возможно, с большей долей лесных сообществ.

Последний, раннеголоценовый, этап характеризуется умеренно теплым и влажным климатом, с переходом от степных и лесостепных к саванному типу ландшафтов. В составе фауны – представители степных и лесостепных видов, а также обитатели горного пояса.

В целом, данные, полученные разными методами, хорошо коррелируют как между собой, так и с реконструкциями климатиче ских обстановок позднего плейстоцена, выполненных для других районов севера Центральной Азии.

Заключение

Результатом проведенных исследований являются первые палеогеографические реконструкции, выполненные для юга Восточного Казахстана. Они указывают на постепенное похолодание и общую аридизацию климата на этой территории в период, соответствующий МИС 3, особенно на ее финальных этапах, а также возвращение более благоприятных условий во время по следнего позднеледникового интерстадиала и при переходе к голоцену. Фаунистический комплекс, характерный для Шиликтинской долины, в целом отвечает мамонтовой фауне степных и лесостепных ландшафтов и показывает стабильный состав основных видов в течение второй половины позднего плейстоцена. Это свидетельствует о высокой степени устойчивости и приспособляемости разных видов копытных животных к широким амплитудам колебаний климата и резким изменениям ландшафтных обстановок. В ходе работ прослежена определенная связь между материальной культурой древнего населения долины и его охотничьими стратегиями. Так, на начальных этапах верхнего палеолита (слои 7, 6) обитатели стоянки охотились в основном на крупных копытных, таких как бизон/тур, лошадь, кулан и верблюд, кости которых доминируют в этих отложениях. Добывали и среднеразмерных копытных (архар, горный козел), но их остатки представлены менее массово. В дальнейшем средние копытные стали основной целью промысла, доля крупных видов среди охотничьей добычи заметно снизилась. Значительная интенсивность использования места стоянки в начальный период ее функционирования, фиксируемая как по количеству и составу каменной индустрии, так и по количеству и разнообразию фаунистических материалов, свидетельствует об оптимальных климатоландшафтных условиях для обитания древнего человека, которые при наличии доступных источников каменного сырья позволяли поддерживать стабильную добычу промысловых животных.

Все полевые и геохимические исследования, а также ZooMS-анализ выполнены в рамках проекта РНФ № 21-7810146 «Верхнепалеолитическая мозаика – культурно-технологическая изменчивость каменных индустрий предгорных зон севера Центральной Азии во второй половине позднего плейстоцена», общий анализ фауны – в рамках программы НИР FWZG-2022-0008 Центральная Азия в древности: археологические культуры каменного века в условиях меняющейся природной среды.

Список литературы Природные обстановки позднего плейстоцена в Восточном Казахстане (по материалам стоянки Ушбулак)

- Анойкин А.А., Павленок Г.Д., Харевич В.М., Таймагамбетов Ж.К., Шалагина А.В., Гладышев С.А., Ульянов В.А., Дуванбеков Р.С., Шуньков М.В. Ушбулак – новая многослойная стоянка верхнего палеолита на северо-востоке Казахстана // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 16–29.

- Кожамкулова Б.С. Антропогеновая ископаемая териофауна Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1969. – 149 с.

- Кожамкулова Б.С. Позднекайнозойские копытные Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1981. – 145 с.

- Кожамкулова Б.С., Пак Т.К. Позднеплейстоценовая териофауна стоянки Актас (Кокчетавская область) и ее сопоставление с одновозрастной фауной Восточного Казахстана // Межрегиональное сопоставление мезозой-кайнозойских фаун и флор Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1988. – С. 121–154. – (Материалы по истории фауны и флоры Казахстана; т. 10).

- Силаев В.И., Анойкин А.А., Павленок Г.Д., Хазов А.Ф., Филиппов В.Н., Киселёва Д.В., Шанина С.Н., Макеев Б.А., Уразова К.К. Костные остатки млекопитающих с палеолитической стоянки Ушбулак (Северо-Восточный Казахстан): археологический контекст, минералого-геохимические свойства и палеоэкологические реконструкции // Вестн. геонаук. – 2022. – № 4 (328). – C. 3–37.

- Ульянов В.А., Курбанов Р.Н., Семиколенных Д.В., Павленок Г.Д., Харевич В.М., Анойкин А.А. Этапы развития рельефа в районе палеолитической стоянки Ушбулак (Восточный Казахстан) // Геоморфология и палеогеография. – В печати.

- Шнайдер С.В., Абдыканова А., Баранова С.В., Срывкина Ю.В., Ершова О.В., Алишер кызы С., Черноносов А.А. Применение ZooMS-анализа к материалам стоянки Айгыржал-2 (Нарынская долина, Кыргызстан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. – Т. XXVIII. – C. 400–405.

- Beck H.E., Zimmermann N.E., McVicar T.R., Vergopolan N., Berg A., Wood E.F. Data Descriptor: Present and future Köppen-Geiger climate classifi cation maps at 1-km resolution // Scientifi c Data. – 2018. – Vol. 5. – Art. n. 180214. – doi: 10.1038/sdata.2018.214

- Brown S., Hebestreit S., Wang N., Boivin N., Douka K., Richter K.K. Zooarchaeology by Mass Spectrometry (ZooMS) for bone material // Acid insoluble protocol. – 2020. – doi: 10.17504/protocols.io.bf43jqyn

- Buckley M., Collins M., Thomas-Oaies J., Wilson J.C. Species identification by analysis of bone collagen using matrix-assisted laser desorption/ionisation time-of-fl ight mass spectrometry // Rapid Communications in Mass Spectrometry. – 2009. – N 23. – P. 3843–3854.

- Cox R., Lowe D.R., Cullers R.L. The infl uence of sediment recycling and basement composition on evolution of mudrock chemistry in the Southwestern United States // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1995. – Vol. 59. – P. 2919–2940. – doi.org/10.1016/0016-7037(95)00185-9

- Kharevich V., Kharevich A., Pavlenok G., Bocharova E., Taimagambetov Zh., Anoikin A. Ten millennia without the Levallois technique: primary knapping methods in Initial Upper Paleolithic industries at the Ushbulak site, eastern Kazakhstan // Archaeol. and Anthropol. Sci. – 2022. – Vol. 14. – P. 207. – doi.org/10.1007/s12520-022-01672-6

- Klementiev A.M., Khatsenovich A.M., Tserendagva Y., Rybin E.P., Bazargur D., Marchenko D.V., Gunchinsuren B., Derevianko A.P., Olsen J.W. First documented Camelus knoblochi Nehring (1901) and fossil Camelus ferus Przewalski (1878) from late Pleistocene archaeological contexts in Mongolia // Frontiers in Earth Sci. – 2022. – Vol. 10. – Art. n. 861163. – doi: 10.3389/feart.2022.861163

- Nesbitt H.W., Young G.M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites // Nature. – 1982. – Vol. 299. – P. 715–717.

- Silaev V.I., Ponomarev D.V., Kiseleva D.V., Smoleva I.V., Simakova Yu.S., Martirosyan O.V., Vasil҆ev Е.А., Khazov A.F., Tropnikov E.M. Mineralogical-geochemical characterics of the bone detritus of Pleistocene mammals as source of paleontological information // Paleontol. J. – 2017. – Vol. 13, N 13. – P. 1395–1421.

- Welker F., Hajdinjak M., Talamo S., Jaouen K., Dannemann M., David F., Julien M., Meyer M., Kelso J., Barnes I., Brace S., Kamminga P., Fischer R., Kessler B.M., Stewart J.R., Pääbo S., Collins M.J., Hublin J. Palaeoproteomic evidence identifies archaic hominins associated with the Châtelperronian at the Grotte Du Renne // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. – 2016. – Iss. 113 (40). – P. 11162–11167. – doi:10.1073/pnas.1605834113