Притча о зерне горчичном как пример нераздельной взаимосвязи между духовными и генетическими потенциалами зерновых посевов

Автор: Микич А., Марьянович Йеромела А., Терзич С.

Рубрика: Общее земледелие, растениеводство

Статья в выпуске: 1 (177), 2019 года.

Бесплатный доступ

Горчицы (Brassica spp. и Sinapis spp.) - одни из первых культивированных растений на Ближнем Востоке и самых старых хозяйственных посевов в мире. Значительно высокое содержание масла в семенах представляет главное препятствие в длительном сохранении зерна этой культуры. Однако археологические находки, свидетельствуют о большом разнообразии горчиц в дикой и культурной флорах Передней Азии и Северной Африки. В самых древних христианских записях горчичное зерно - одно из самих впечатляющих символов. Притча о зерне горчичном, рассказанная в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, считает горчичное растение, со всеми его морфологическими и экономическими видами, прообразом «человеческого тела», исполненного определенной верой. Такая многоцелевая культура, с существенным внутренним потенциалом, с высоким содержанием масла и белка в корме и зерне, истинная модель описания каждых возможностей человека как духовного бытия. Это короткое сообщение - одно из вкладов мультидисциплинарного подхода к совместному изучению археоботаники, палеогенетики и исторической лингвистики.

Горчицы, зерно, качество, новый завет, потенциал, притча о зерне горчичном, урожай

Короткий адрес: https://sciup.org/142220365

IDR: 142220365 | УДК: 631.52:633.853.483 | DOI: 10.25230/2412-608X-2019-1-177-71-76

Текст научной статьи Притча о зерне горчичном как пример нераздельной взаимосвязи между духовными и генетическими потенциалами зерновых посевов

Mustards ( Brassica spp. и Sinapis spp.) are one of the primary domesticated crops in the Near East and one of the most ancient crops in the world. A remarkable proportion of oil in their grain is the main obstacle for long-term grain preservation. At the same time, the presence of mustards in both wild and agricultural floras in West Asia and North Africa is very rich and numerous. In the oldest Christian texts, the mustard seed is represented as one of the most impressive symbols. The Parable of the Mustard Seed, as told in the Gospels of Matthew, Mark and Luke, considers mustard seed, with all its morphological and economic traits, an archetype of human body fulfilled with faith. Such multipurpose crop, with an essential genetic potential for high yields of oil and protein in both forage and grain, is a true model describing all the possibilities that Man has as a spiritual being. This short communication is just one of the many contributions to a multidisciplinary approach of casting more light onto the dawn of crops, with collaboration among archaeobotany, paleogeneticsa and historical linguistics.

Дѣланїе сіе возложено есть памяtи Татьянѣ Сергїевнѣ Наумкинѣ ІЕЮ КЛЕВРЕТСТВОМЬ СЕРБСКИМЬ.

Происхождение и одомашнивание горчиц. Брассиковые, капустные или крестоцветные (Brassicaceae Burnett, syn. Cruciferae Juss.) насчитывают около 400 родов и включают более 4000 однолетных и многолетных травянистых растений, кустарников и деревьев, растущих в умеренных и теплых климатических зонах [1]. Многие капустные отличаются значительным потенциалом и используются как масличные, белковые, корневые и листовые овощные, кормовые и био-топливые культуры. Их можно выращивать как в чистых, так и в смешанных посевах, можно также легко приспосо- бить в различных системах производства, обеспечивая таким образом немалую эко-номи-ческую важность на мировом уровне [2].

Ближний Восток очень богат археологическими открытиями различных родов и видов семейства капустных [3]. Согласно одному из наиболее распространенных мнений, отдельные виды горчицы ( Brassica L. and Sinapis L.) были одомашнены довольно рано, тысячелетиями обеспечивая людей маслом, пряностями, свежими и сухими продуктами питания. Самые древние свидетельства намеренного сбора семян видов Brassica и Sinapis и использования их для питания приходят из старого местечка Джерф эл Ахмар в Сирии, которому уже десять тысячелетий [4].

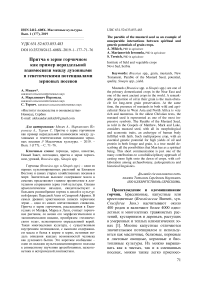

Начиная примерно с VIII тысячелетия до Рождества Христова эти виды горчицы вместе со злаковыми, бобовыми и другими культурами быстро распространились в Европу, Центральную Азию и другие области мира. В восточном Чатал-Хююке (Турция), расположенном в Малой Азии, находящемся в расцвете в 6600–6200 гг. до Рождества Христова, горчица и другие капустные имели важное значение и служили источником получения масла для питания, использовались в ритуальных обрядах и применялись в качестве приправ в кулинарии (рис. 1) [5].

Рисунок 1 – Семена капустных из архива Джеймса Меллаарта, выборка 24, Восточный Чатал-Хююк, сегодняшняя Турция, 6600–6200 лет до Рождества Христова [5]

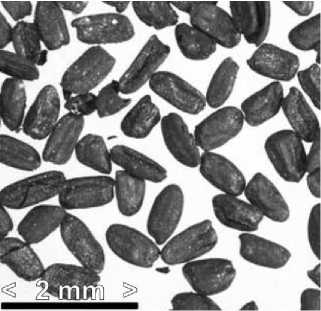

В Европе горчицу в основном собирали в местах дикой флоры и постепенно окультуривали (рис. 2). Так, примерно, произошло в местечке Старе Гмайне в Люблянском Баре (сегодняшняя Словения) за 3200 лет до Рождества Христова [6].

Рисунок 2 – « Заболоченное» зерно горчицы, Старе Гмайне, Люблянское Баре, в сегодняшней Словении, 3200 лет до Рождества Христова [6] После успешных попыток выделения древней ДНК из злаков, как например, у риса ( Oryza sativa L.) [7] или пшеницы ( Triticum aestivum L.) [8], а также бобовых, таких как горох ( Pisum sativum L.) [9] либо горошек четкообразный ( Vicia ervilia (L.) Willd.) [10], надеемся получить такие же положительные результаты на горчице и других капустных культурах. Наше ожидание подтверждает широкое применение молекулярных методов в селекции капустных [11], а также длительный и богатый опыт исследований в этом направлении [12].

Евангельские источники притчи о зерне горчичном. Притча о зерне горчичном – одна из самых известных, найденных в Новом Завете. Это известие можно интерпретировать на основе современного экономического значения разных видов горчиц (однако Brassica spp. и Sinapis spp.), как ее главного объекта (рис. 3 и рис. 4).

Рисунок 3 – «Притча о зерне горчичном» Яна Лейкена, Библия Бойера, 1791–1795, музей в Болтоне (с любезностью Гаррия Кошута)

Рисунок 4 – Притча о горчичном растении, изображенная на современной православной иконе

(с любезностью портала: Православиe.ru) Сравнение зерна горчичного с Царствием Небесным появляется в трех Евангелиях.

-

1) Стихи 31 и 32 тринадцатой главы Евангелия от Матфея:

«Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так-что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».

-

2) Стихи 30, 31 и 32 четвертой главы Евангелия от Марка (рис. 5):

«И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим его? Оно – как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».

-

3) Стихи 18 и 19 тринадцатой главы Евангелия от Луки (рис. 5):

«Он же сказал: чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое взяв человек посадил в саду своем: и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его».

Эти три версии имеют общие решающие элементы.

Духовное и генетическое толкование притчи о зерне горчичном. Зерно горчицы может рассматриваться как единое зерно веры: если некто об этом хорошо заботится, оно будет в избытке производить духовные плоды для спасения души и самого существа человека. Притча также подтверждает положение горчицы, которое она имела в то время: что-то нарочно посеянное как настоящий посев в «земле» или, другими словами, в «поле» или в «саду». Несомненно, что горчицу широко выращивали повсеместно в регионе, потому что Евангельские притчи служили, как правило, инструментом отправки глубокого ре- лигиозного послания простым и понятным образом для всех людей.

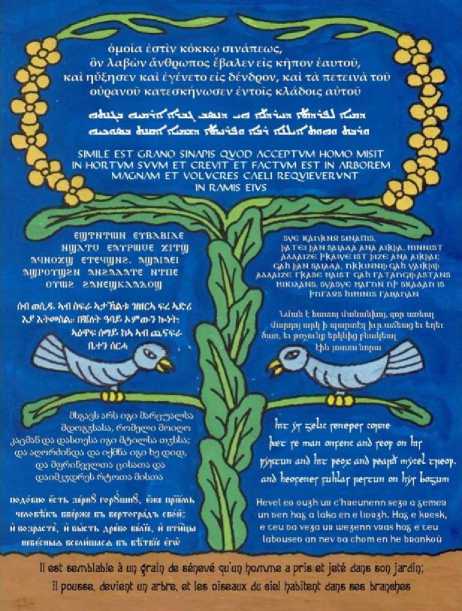

Рисунок 5 - Притча о зерне горчичном в Евангелии от Луки, глава 13, стих 19 (сверху вниз и слева направо) на койне греческом (80-100 г.), арамейском (I-V в.), Вульгата латинском (II в.), саидском коптском (III в.) и древнеэфиопском (IV в.), готском*(IV в.) и армянском (ранний V в.), грузинском (V в.) и старославянском (IX в.), староанглийском (X в.) и бретонском (1893. г.), и французском (1910 г.) языках *Так как эта часть Евангелия от Луки на готском языке не сохранена, здесь находятся стихи 31 и 32 четвертой главы

Евангелия от Марка

Контраст между размером горчичного зерна, которое высевается на добрую землю, и горчичным растением, которое вырастает «большим деревом» и бывает «больше всех злаков» в религиозном Писании, слегка и намеренно переоценивается, видимо потому, чтобы демонстрировать преимущества наличия веры: высота горчицы в сравнении с ее ботанически близкими видами, при их полном физиологическом развитии, действительно может достигать до 2 м [13].

Моральная сторона притчи возобновляется во второй части Евангелия. Вера -это ключ, который открывает чью-то душу духовным благам, здесь представлено «птицами небесными». Это «большое» горчичное растение обеспечивает дом для «птиц небесных» среди своих «больших ветвей» и «под тенью его». В этом случае духовный символ растения горчицы сопоставим его росту как посева [14; 15]. В самом деле, оно формирует более 15 боковых ветвей на одном растении, длина которых может достигать половины длины главного стебля, а также более 30 больших и широких листьев на растении [16]. Это также показывает замечательный потенциал горчицы, которая обеспечивает высокий выход свежей надземной биомассы и урожайность семян более 20 т/га- [17].

То, что «прилетают птицы небесные» и укрываются в ветвях растений горчицы, может считаться признаком всех улучшений простой, чистой и твердой веры кого угодно. «Птицы небесные» - по сути, мир, любовь, надежда [18]. Таким образом, горчичное растение - это «человеческое тело», в котором вера может найти свое жилище. Это не только физический, но и духовный рост и развитие, которые становятся духовными дарами человека. Горчичное растение можно рассматривать как архетип многоцелевой культуры с замечательным внутренним потенциалом [19], с выходом масла при переработке около 40 % и белка 25 % [20; 21], для получения кормовой муки с содержанием сырого белка до 25 % [22], сочного корма [23; 24], зеленого удобрения [25] и биодизеля [26].

Значение притчи о зерне горчичном. Узнать больше о нашем прошлом и понять нашу духовную природу, мы можем лучше, если рассмотреть наше будущее различными способами, включая генетический потенциал горчицы и других культур. Широкие и сложные междисциплинарные исследования, затрагивающие как небесные, так и земные сферы повседневных человеческих жизней, действительно могут привести к тому, что на самом раннем этапе земледелия появится больше света, где посев горчицы имеет свое несомненное и заслуженное значение.

Это короткое сообщение только один из вкладов в мультидисциплинарном подходе обнаружения зари посевов разных видов горчицы, в совместном и взаимном уравновешенном усилии археоботаники, палеогенетики и исторической лингвистики в развитии человеческой цивилизации.

Признания. Проекты TР-31025 Министерства образования, науки и технологического развития Республики Сербии.

Перевод стихов из Евангелий, которые показаны на рисунке 5, использовали из следующих свободных ресурсов: The Online Greek Bible ;

Peshitta Aramaic/English Interlinear New Testament ;

Latin Vulgate ,

Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic ;

Tigrigna Bible (http://www.geezexperience. com/tigrignabible/);

Project Wulfila (http://www. , TITUS Novum testamentum armeniace ,

The Bible in Georgian - World Bibles

translation= eng&language=kat&name=Georgian&id=27606&url %2FMatt%2F1&activeTab=resources);

Church Slavonic Bible ;

The Anglo-Saxon Bible (http://wordhord. org/nasb/), The Bible in Breton (http://worldbibles. org/language_detail/eng/bre/Breton) and Bible Study Tools – Louis Segond 1910 (French) (www. .

Список литературы Притча о зерне горчичном как пример нераздельной взаимосвязи между духовными и генетическими потенциалами зерновых посевов

- Angiosperm phylogeny group. An update of the Angiosperm phylogeny group classification for the orders and families of flowering plants: APG III//Bot. J. Linn. Soc. -2009. -161. -Р.105-121.

- Jeromela A.M., Mikić A.M., Vujić S., Ćupina B., Krstić Đ., Dimitrijević A., Vasiljević S., Cvejić S., Miladinović D. Potential of legume-brassica intercrops for forage production and green manure: Encouragements from a temperate Southeast European environment//Front. Plant Sci. -2017. -8. -Р. 312.

- Mikić A., Medović A., Marjanović-Jeromela A., Terzić S. A note on the oldest material evidence of Brassicaceae in Near East and Europe//Crucif. Newsl. -2014. -33. -Р. 11-12.

- Willcox G. Charred plant remains from a 10th millennium BP kitchen at Jerf el Ahmar (Syria)//Veg. Hist. Archaeobot. -2002. -11. -Р. 55-60.

- Fairbairn A., Martinoli D., Butler A., Hillman G. Wild plant seed storage at Neolithic Çatalhöyük East, Turkey//Veg. Hist. Archaeobot. -2007. -16. -Р. 467-479.

- Tolar T., Jacomet S., Velušček A., Čufar K. Recovery techniques for waterlogged archaeological sediments: a comparison of different treatment methods for samples from Neolithic lake shore settlements//Veg. Hist. Archaeobot. -2010. -19. -Р. 53-67.

- Sweeney M., Mccouch S. The complex history of the domestication of rice//Ann. Bot. -2007. -100. -Р. 951-957.

- Li C., Lister Dl., Li H., Xu Y., Cui Y., Bower Ma., Jones Mk., Zhou H. Ancient DNA analysis of desiccated wheat grains excavated from a Bronze Age cemetery in Xinjiang//J Archaeol Sci. -2011. -38. -Р. 115-119.

- Mikić A.М. The first attested extraction of ancient DNA in legumes (Fabaceae)//Front Plant Sci. -2015. -6. -Р. 1006.

- Mikić A., Medović A., Jovanović Ž., Stanisavljević N. A note on the earliest distribution, cultivation and genetic changes in bitter vetch (Vicia ervilia) in ancient Europe//Genet. Belgrade. -2015. -47. -Р. 1-11.

- Snowdon R.Ј., Friedt W. Molecular markers in Brassica oilseed breeding: Current status and future possibilities//Plant Breed. -2004. -123. -Р. 1-8.

- Voss A., Friedt W., Marjanović-Jeromela A., Lühs W. Molecular genotyping of rapeseed including resynthesized Brassica napus lines//Crucif. Newsl. -1998. -20. -Р. 27-28.

- Vukosavljev M., Dimitrijević M., Petrović S., Marjanović-Jeromela A., Vuković N. Interdependence between plant height and number of lateral branches at rapeseed (Brassica napus L.)//Letop Naučn Rad Poljoprivr Fak Univ. -Novi Sad, 2008. -32. -Р. 75-80.

- Basunanda P., Radoev M., Ecke W., Friedt W., Becker H.C., Snowdon R.J. Comparative mapping of quantitative trait loci involved in heterosis for seedling and yield traits in oilseed rape (Brassica napus L.)//Theor. Appl. Genet. -2010. -120. -Р. 271-281.

- Marjanović Jeromela A., Marinković R., Ivanovska S., Jankulovska M., Mijić A., Hristov N. Variability of yield determining components in winter rapeseed (Brassica napus L.) and their correlation with seed yield//Genet. Beogr. -2011. -43. -Р. 51-66.

- Mikić A., Mihailović V., Petrović S., Dimitrijević M., Vasiljević S., Karagić Đ., Pataki I. Green forage yield components in white mustard (Sinapis alba L. subsp. alba)//Crucif. Newsl. -2009. -28. -Р. 20-21.

- Erić P., Mihailović V., Marinković R., Ćupina B., Marjanović-Jeromela A., Krstić Đ., Mikić A. Preliminary results of forage yields evaluation in some brassicas//Ratar Povrt. -2007. -44. -Р. 455-459.

- Mikić A. Reminiscences of the cultivated plants early days as treasured by ancient religious traditions: The mustard crop (Brassica spp. and Sinapis spp.) in earliest Christian and Islamic texts//Genet. Resour. Crop Evol. -2016. -63. -Р. 1-6.

- Friedt W., Snowdon R. Oilseed Rape//In: Oil Crops/Vollmann J., Rajcan I. (eds). -Springer-Verlag New York, New York, 2009. -Р. 91-126.

- Marjanović Jeromela A., Marinković R., Miladinović D., Miladinović F., Jestrović Z., Stojšin V., Miklič V. Effect of environment on rapeseed (Brassica napus L.)//Ratar Povrt. -2010. -47. -Р. 173-178.

- Marjanović-Jeromela A., Terzić S., Zorić M., Marinković R., Atlagić J., Mitrović P., Milovac Ž. Evaluation of seed and oil yield stability in NS rapeseed cultivars (Brassica napus L.)//Ratar Povrt. -2011. -48. -Р. 67-76.

- Marinković R., Marjanović-Jeromela A., Mitrović P., Milovac Ž. Rapeseed (Brassica napus L.) as a protein plant species//Ratar Povrt. -2010. -47. -Р. 157-161.

- Mihailović V., Erić P., Marinković R., Ćupina B., Marjanović Jeromela A., Mikić A., Krstić Đ., Červenski J. Potential of some brassica species as forage crops//Crucif. Newsl. -2008. -27. -Р. 39-40.

- Jeromela A.M., Mikić A.M., Vujić S., Ćupina B., Krstić Đ., Dimitrijević A., Vasiljević S., Mihailović V., Cvejić S., Miladinović D. Potential of Legume-Brassica intercrops for forage production and green manure: encouragements from a temperate Southeast European environment//Frontiers Plant Sci. -2017. -8. -Р. 312.

- Krstić Đ., Ćupina B., Antanasović S., Erić P., Čabilovski R., Manojlović M., Mikić A. Potential of white mustard (Sinapis alba L. subsp. alba) as a green manure crop//Crucif. Newsl. -2010. -29 -Р. 12-13.

- Ciubota-Rosie C., Macoveanu M., Fernández C.M., Ramos M.J., Pérez A., Moreno A. Sinapis alba seed as a prospective biodiesel source//Biomass Bioenerg. -2013. -51. -Р. 83-90.