Приведение возмущенного движения точки на базовую траекторию при наличии геометрических ограничений на дополнительные управления

Автор: Лутманов С.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье решена задача вывода возмущенного движения материальной точки в малую окрестность базовой траектории в предположении, что на дополнительные управления наложены геометрические ограничения в форме выпуклых компактных множеств. В частности, были рассмотрены случаи шаров, эллипсоидов и прямоугольных параллелепипедов. В результате построенного управления были удовлетворены все требования, предъявляемые к кинематике полета точки: запрет попадания точки в заданные области и необходимость ее нахождения в заданной вертикальной полосе над поверхностью земли. Проведенный численный эксперимент подтвердил эффективность предложенного алгоритма.

Кинематический закон движения, базовая траектория, фазовые ограничения, программное управление, малая окрестность

Короткий адрес: https://sciup.org/147246630

IDR: 147246630 | УДК: 517.977.5 | DOI: 10.17072/1993-0550-2023-3-44-54

Текст научной статьи Приведение возмущенного движения точки на базовую траекторию при наличии геометрических ограничений на дополнительные управления

лицензии, посетите

В работе решается задача совмещения, возмущенного и базового движений управляемой точки в заданный момент времени полета. Базовое движение построено автором в статье [1]. Это совмещение осуществляется дополнительным управлением, которое обнуляет возмущения – разность между возмущенным и базовым движениями. Динамика возмущений адекватно описывается линейным векторным дифференциальным уравнением, являющимся линеаризацией в окрестности пары "базовое управление, базовое движение" исходного дифференциального уравнения управляемого движения точки. В дальнейшем дополнительное управление отключается, и точка продолжает свое движение в соответствии с базовым законом движения, что обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых к ее кинематике. Задача решается в предположении, что на дополнительное управление наложены геометрические ограничения. Обычно они возникают, когда выбор оптимального управления, минимизирующего функционал качества, ограничен требованиями, отражающими технические характеристики устройств и условий эксплуатации. Заметим, что наличие ограничений на состояния и управляющие воздействия в виде уравнений или неравенств существенно осложняет решение задачи оптимального управления.

Некоторые подходы построения решения задачи оптимального управления для этого случая представлены в [2–10].

Тот факт, что динамика возмущений описывается линейными дифференциальными уравнениями, позволяет привлечь к решению задачи обнуления возмущений линейную теорию оптимального управления [11–19]. Например, задачи управления с выпуклыми функционалами качества допускают, как известно [15], естественную двойственность с задачами математического программирования. Данное свойство является следствием общего принципа двойственности, установленного Н.Н. Красовским и сформулированного им в терминах проблемы моментов [15].

Использование этого принципа позволило построить эффективные методы решения линейных задач управления на основе сведения задач минимизации в функциональном (бесконечномерном) пространстве к более простым задачам максимизации в конечномерном векторном пространстве, доставляющим оптимум исходным задачам. Этот подход к решению линейных задач управления, который был досконально изучен в работах Н.Н. Красовского, А.Б. Куржанского, Ю.С. Осипова, А.И. Субботина и их учеников, применен автором в представляемой статье.

1. Дифференциальные уравнения движения

Динамика полета описывается обыкно-

венным нением

векторным дифференциальным урав-

r

r

+ g , t g [ 1 0 , T ] ,

где t - текущее время,

r = y g R 3 — радиус-вектор точки относи-

z

тельно начала координат,

m — масса точки,

g R 3 — вектор основных управляю-

щих параметров,

g R 3 — вектор

дополнительных

управляющих параметров,

компонентами векторов v, u являются проекции вектора управляющей силы на соответствующие оси, g — вектор ускорения силы тяжести, k — коэффициент пропорциональности.

В координатной форме векторное уравнение (1) имеет вид k222

X —-- уХ + y + Z X + m

+ — ( V x + U x ) , m

|

k y —--V x 2 + У + z m + - ( v y + u y ) , m |

y + |

t e [ 1 0 , T ] |

|

1---------------------------------------------- k z —-- V x 2 + y + z m + - ( vz + uz ) — g . m |

z + |

Запишем эту систему в нормализованной форме pl — P 4,

P 2 — P5, p3 — P 6, k 222

p 4 —--- V p 4 + p 5 + p 6 ’ p 4 +

m

+_ ( v l + u l ) ,

m k 222

p 5 —--- V p 4 + p 5 + p 6 ’ p 5 +

m

+ — ( V 2 + U 2 ) ,

m k 222

p 6 —--- V p 4 + p 5 + p 6 • p 6 - g +

m

+ _( v3 + u 3),

m где pi — x, p 2 — y, p3 — z, p4 — X, p^ — y, p 6 — z, vl — vx , V2 — vy , V3 — vz ,

.

U — ux , u2 — uy , u3 — uz .

Обозначим через pbaz ( t ) —

' 1 (t Г pbaz 2 ( t ) pbaz 3 ( t ) pbaz 4 ( t ) pbaz 5 ( t ) у pt>az6 (t )j vbaz ( t ) —

' V baz 1 ( t Г v baz 2 ( t )

p

voz

1

(

t

)

p

voz

2

(

t

)

p

voz

3

(

t

)

p

voz

4

(

t

)

p

voz

5

(

t

)

p

voz

6

(

t

)

t

^

[

1

0

,

T

]

соответственно базовый закон движения, возмущенный закон движения, отвечающий начальным условиям pvoz 1 ( t0 ) pvoz 2 ( t0 ) pvoz 3 ( t0 ) pvoz 4 ( t0 ) pvoz 5 ( t0 ) у pvoz 6 ( t0 )J

^

p

10 '

(x

A

x

0

p

20

y

0

p

30

z

0

p

40

x

0

p

50

y

,

У

p

60

J

у

z

0

J

и базовое программное управление в новых переменных. Выведем дифференциальные уравнения управляемого движения, описывающие динамику возмущений:

'

5

p

voz

1

(

t

Г

S

p

voz

2

(

t

)

5

pvoz

3

(

t

)

5

p

voz

4

(

t

)

5

p

voz

5

(

t

)

у

5

p

voz

6

(

t

L

—

5

p

(

t

)

—

p

voz

(

t

)

-

p

baz

(

t

)

.

С этой целью линеаризуем систему (1) в окрестности пары "базовое программное управление, базовое движение" на промежутке времени t e[ t0, T ], где T < t — планируемый момент стыковки возмущенного и базового движения точки. В результате получим систему линейных дифференциальных уравнений:

x

=

A

(

t

)

x

+

Bu

,

t

e

[

t^

,

T

]

,

x

=

x1 x x3 x4

x

5

x

,

u

=

u

1

u

2

u

A

(

t

)

*

6

x

6,

B

^

6

x

3

относительно шести мерного фазового вектора

x

e

R

6

, для которого

=

p

voz

(

t

)

-

pb

az

(

t

)

.

t

e

[

t

0

.

T

1

]

’

Здесь A (t )=

"

O

<

O

E "

p

=

P

baz

, П =

,

O

=

0

0

,

0

2. Корректировка возмущенного движения В предположении, что на вектор управляющих параметров наложено геометрическое ограничение в форме

u

1

u

2

u

e

P

,

^A P • p 4 )••• dp 4 ^(P • p^ )- dp 4

P

•

p6)

бp4(

^(

P

■

p

4

)

d

p

6

^( P ^ p5 )

d

p

6

d

p

6

,

где

P

о

R

3

—

выпуклый компакт, поставим задачу о приведении фазового вектора

x

e

R

6

линейного динамического объекта (2) из положения

5

p

(

t^

)

в момент времени

1

0

в начало координат в момент времени

T

1

.

Задачу приведения будем решать в классе интегрируемых программных управлений

и

(

•

)

, для которых

u

(

t

)

e

P, t

e

[

tQ

,

T

]

. Множество таких программных управлений обозначим символом

П

[

t

0,

T

]

.

Пусть

u

(

-

)

еП

[

t

0,

T

]

. Символом

x

(

t

,

1

0

,

x

0

,

u

(

•

)

)

,

t

e

[

t^

,

T

]

обозначим решение

x

(

t

)

,

t

e

[

t

0,

T

]

дифференциального уравнения (2), для которого

x

(

t

0 )

=

x

0 .

Определение 1.

Множество

G

(

t

»

.

x

,„

T

i

)

=

=

{

q

=

x

(

T

.

1

0

,x

„

,u

(

■

))!

u

(

-

)

еП

[

t

0

,T

]

}

c

R6

называется областью достижимости управляемого динамического объекта в момент времени

T

1

для начального положения

{

t

0,

x

0 }

.

P

= —

k

222

Л/

p

4

+

p

5

+

p

6

,

m

B

= —

m

0

^

.

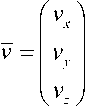

Рис. 1.

Область достижимости

Известно [16], что множество достижимости является выпуклым компактом.

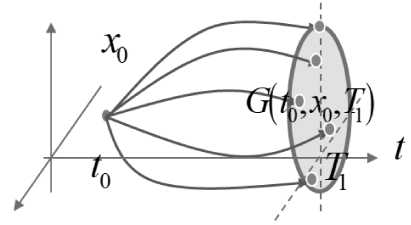

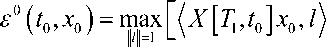

Определение 2

.

Величину

€

0 (

t

0,

x

0)

=

min

{

^ >

0|

G

(

t

0,

x0

)П

м

s

*0

}

,

(см. рис. 2)

где символом

M

€

обозначена замкнутая

€

—

окрестность начала координат, будем называть гипотетическим рассогласованием в позиции

{

t

0,

x

o }

.

Доказательство.

От противного приходим к существованию векторов

l

^)

,

l

(

2

) е

S

(

0,1

)

,

l

(

1

) *

l

(

2

)

, для которых

€ = min qq, l^1) \, qеG(10,x0,T1) V / € = min (q, l(2)k q^ G (t 0,x 0, T1 P '

Рис. 2.

Гипотетическое рассогласование

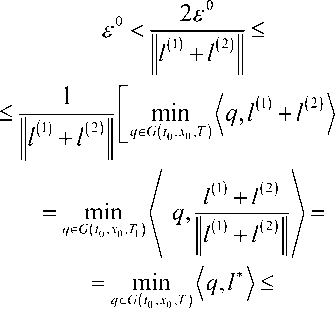

Сложим эти равенства почленно:

2

€

min

q

е

G

(

t

0

,

x

0

,

T

1

)

В силу компактности множества

G

(

t

0,

x

0,

T

)

минимум в правой части послед-

него равенства существует. Геометрический смысл гипотетического рассогласования состоит в том, что оно совпадает с наименьшим расстоянием, на которое может приблизиться фазовый вектор линейной динамической системы (2) к началу координат в момент вре- мени

T

1

.

Заметим, что если

0

е

G

(

t

0,

x

0,

T

)

, то

€

(

t

0

,

x

o

)

=

0.

Из [20] следует, что

€

(

t

o

,

X

o

)

=

{

max

{

0,

}

,

min

q

е

G

(

1

0

,

x

0

,

T

1

)

< min

qq

,

l

^ +

1

(2Л . (4)

qеG

(

1

0

,

x

0

,

T

1 )\ /

Из неравенства (4) следует, что

l

()

* —

l

( )

, а

из условия

l^ * l

^ )

следует, что

<

2

. Полагаем:

l

(

1

)

+

1

(

2

)

е

S

(

0,1

)

.

Тогда из (3) выводим: = €° .

(q, l)

}

,

max min lеS(0,1) LqeG(10,x0,T1) S(0,1) = {l е R6| |||| = 1}.

Следующие два утверждения являются обоснованием алгоритма построения программного управления

u

(

e

)

(

•

)

е П

[

t

0,

T

]

, реализующего стыковку возмущенного и базового движений.

Теорема 1

.

Пусть

€

(

t

0,

x

0 )

>

0

. Тогда максимум в (3) достигается на единственном векторе

l

0 е

S

(

0,1

)

.

Получили противоречие, которое и доказывает единственность максимизирующего вектора

l

0 е

S

(

0,1

)

. Теорема доказана.

В силу формулы Коши [15], которая в рассматриваемом случая имеет вид q = X [T, 10 ] x +

T

1

JX[Tt]B(т)u(r)dT, t0 где X [t,t] , t, т е [t0, T ] - фундаментальная матрица Коши для однородного уравнения x = A (t) x, формуле для гипотетического рассогласования можно придать вид

£

(

t

0

,

X

»

H

X

[

T'

0

]

x

0

,

l

') +

£

(

t

о

,

x

o

)

=

=

max<0,m

+

hn

X

[

м

Bu

,

ld

■

.

Заметим, что в силу

теоремы 1

максимум в (5) достигается на единственном векторе

l

0 e

S

(

0,1

)

, если

£

° (

t

0,

x

0)

>

0

.

Теорема 2.

Пусть £°

(

t

0,

x

0 )

>

0

, и для программного управления

u

(

e

)

(

•

)

e П

[

t

0,

T

]

имеет место равенство

x

(

T

1

,

t

0

,

x

0

,

u

’(

•

)

)

=

£

(

t

0

,

X

0

)

.

(6)

Тогда необходимо почти всюду на

[

t

0,

T

]

выполняется равенство

( X

[

T

,

t

]

Bu

(

e

)

(

t

)

,

l

°) =

=

min(

X

[

T

,

t

]

Bu

,

l

°),

где

l

0

e

S

(

0,1

)

—

вектор, доставляющий максимум в (5).

Доказательство.

Допустим, что условие (7) нарушается. Тогда существует множество

T

с

[

t

0,

T

]

ненулевой меры, на котором выполняется неравенство

XX

[

T

,

t

]

Bu(e

)

(

t

)

,

l

>

>

min(

X

[

T

,

t

]

Bu

,

1

0>,

t

e

T

Из последнего соотношения вытекает, что

T

1

Д

X

[

T

,

r

]

Bu(e

)

(

r

)

,

l0

^

dT

>

t

0

T

1

>

|

min(

X

[

T

,

t

]

Bu

,

l0^dz.

t

0

.

Подставим вектор

l

0 e

S

(

0,1

)

в правую часть

T

1

.

I

min

XX

[

T

,

t

]

Bu

(

t

)

,

l0 d^ ’

t

0

Обозначим:

x(e

)

(

t

)

=

x

(

t

,

1

0

,

x

0

,

u

(

e

)

(

•

)

)

,

t

e

[

1

0

,

T

]

.

В силу формулы Коши с учетом неравенства (8) выводим: £ (t0,x0)=max[(x()(T),l)!= i i=1

=

max

T

T

1

>X X [T, to ] x0 + J X [T ,t]bu(e)(r) dr, l0 = t0

>

X

r

Тр

[

T

,

t

0

]

x

0

,

l

') +

T

+

J

min(

Bu

,

XТр

[

T

,

t

]

l°*d

T

=

t

0

=

£

(

t

0

,

x

0

)

.

Получили противоречие. Теорема доказана.

Замечание 1. Теорема 2

выражает лишь необходимые условия выполнения равенства (6), поэтому программное управление

u

(

e

)

(

•

)

e П

[

t

0,

T

]

, определенное из условия (7), может и не обеспечить равенство (6). Выполнение этого равенства в процессе вычислений следует проверить непосредственно.

Замечание 2.

Целью введения дополнительного управления служит стремление совместить возмущенное и базовое движение точки в заданный момент времени

T

e

[

t

0,

T

]

.

Это возможно, только если

£

° (

t

0,

x

0 )

=

0

.

Однако в этом случае условия

теоремы 2

не выполняются, и условие (7) не позволяет построить дополнительное управление, осуществляющее стыковку возмущенного и базового движений точки. Итак, пусть

£

° (

t

0,

x

0 )

=

0

. Для произвольного £0

e

[

t

0,

T

]

равенства (5). Имеем: полагаем: u (t) = 0, x (t) = x (t, t0, x0, й (•)), t e [ tо, t) ]. Очевидно, что Отслеживаем величину: £ (t, x (t)), x (t) = x (t, 10, X0, й (•)), t e[t0,t0]. В случае, когда эта величина остается равной нулю вплоть до момента времени tˆ0 , момент времени tˆ0 увеличиваем в рамках промежутка [ t0, T ]. Пусть оказалось, что £° ( T, x ( T )) = 0. Тогда

=

max

J

0, max К

X

[

T

,

T

]

x

(

T

)

■

lli

T

1

■ J

min^

X

[

T

,

r

]

Bu

,

l^d

r

T

u

e

=

max 0,max

(x

(

T

)

,

l}

} =

Последнее равенство означает, что в момент времени T1 произойдет стыковка возмущенного и базового движений точки, осуществляемая управлением u(e) (•) = u (•) . В случае, когда £° (t, x (t)) становится строго положительным до наступления момента вре мени T, момент времени /0 g[t0, T ] выбира- ется из условия 0 < £ (f0, x (Fo ))< а, где а > 0 достаточно малый радиус окрестность точки pbaz ( T ) е R6.

3. Типовые геометрические ограничения на векторы управляющих параметров

В этом разделе будут приведены алгоритмы совмещения, возмущенного и базового законов движения точки при типовых геометрических ограничениях на дополнительные управления. Это случаи, когда множество

Р

с

R3

является шаром, эллипсоидом и прямоугольным параллелепипедом.

Каждый из этих случаев проиллюстрирован численным экспериментом, данные для которого совпадают с аналогичными данными из работы [1] и имеют вид: m = 100 кг, t0 = 0 c, T = 10 c, T = 1 c, k = 0.45 кг, g = 9.8M, мс x * = 2400 м, xT = 3000 м,

=

50

•

sin

(

0.000005

•

x

•

y

)

м

,

G

1

=*

x

V

У

7

y

>

g

i

(

x

)

=

=

0.001

(

x

-

1000

)(

x

-

500

)

м

}

,

G

=\

x

V

У

7

y

<

g

1

(

x

)

=

, = -0.001( x - 2500)(x - 2000) м} f xT 1 yT

V

zT

7

f

3000

м

^

^

(

xT

,

y

T

)

V

0

J

,

.

f

x

01

У

0

V

z

0

7

10

м

-

20

м

рОж

J

f

x

01

■y

0

V

z

0

7

250

м

с

-

60

м с

-

70

м

. В рамках численного эксперимента для каждого вида геометрических ограничений вычисляется величина гипотетического рассогласования £° (t0, x0 ) , строится программное управление, приводящее фазовый вектор линейного объекта в £° (t0, x0) - окрестность начала координат, вычисляется величина промаха по цели. Преобразуем формулу (5), выполнив операцию скалярного произведения под знаком интеграла во втором слагаемом. Имеем:

T

1

+

f min

J u е P t0

2

a

(

T

,

1

)

u

i

d

r

V

i

=

1

7

Здесь а (т,l), т е i = 1,2,3

S

(

0,1

)

,

Приведем результаты численного эксперимента:

– множители, которые собираются при управляющем параметре

Ui

,

i

=

1,2,3

после приведения подобных.

3.1. Случай шаров.

Множество

P

с

R3

является шаром:

'—

0.1585

"

—

0.5512

l

0 =

—

0.7257

—

0.0615

0.2254

4

0.2995

y

Pg

u

1

u

u

е

R

3

। + U + U — r . В численном эксперименте принимается

r

=

18000

м-Кг-с

2

. Из формулы (9) выводим:

£

° (

t

0

,

x

0

)

=

=

max

шестимерный единичный вектор, максимизирующий правую часть в (9); £0 (t0, x0 ) = 0.273 м — величина гипотетического рассогласования; ||x0 (T )|| = 0.2720 м — норма шестимерного фазового вектора линейного объекта в момент времени T1; A = 2.4454 м — промах по цели в конечный момент времени T .

T

1

3

2

- r [JEg (т, l) dT

t

0

i

=

1

Вектор управляющих параметров, на котором достигается минимум под знаком интеграла в (9) вычисляется по формуле

U

0 (

т

,

l

)

= -

r

а

(

т

, i

)

E g (т, l)

i

=

1

а2 (т,l) E ai (т,l)

i

=

1

g

3

(

т

,

l

)

E ai (т,l)

i

=

1

j

Одновременно формула (10) служит шаблоном для построения программного управления, переводящего фазовый вектор линейного объекта в

£

0 (

t

0,

x

0 )

—

окрестность

начала координат.

3.2. Случай эллипсоидов.

Множество

P

с

R

3

является эллипсоидом:

P Ч

u

1

u

2

u

е

R3

В численном эксперименте принимается: м • кг мктам • кг al = 20600 ——-, a2 = 18600 —, с2с2 i^M м • кг a3 = 17600 — с2

.

Из формулы (9) выводим:

£

0 (

t0

,

x

0)

=

max

<

0,max^

X

[

Tx

,

t0

]

x

0,

l^

—

T —L/e g (т, l) adт 4 Вектор управляющих параметров, на котором достигается минимум под знаком интеграла в (9) вычисляется по формуле

а

(

т

,l

)

a2

E а (т, l) al i=1

а

(

т

,

l

)

a

2

E а (т, l) al i=1 . В численном эксперименте принимается м• кг л^л^м• кг a = 17100 —, a2 = 15100 —;-, с2с2

л л л ™

м

■

кг a

3 =

14100 ——

с

2

.

Из формулы (9) выводим:

£

0

(

t

0,

x

0)

=

max

<

0, max

а

(

т

, l

)

a2

E а (т, l) ai i=1 Одновременно формула (11) служит шаблоном для построения программного управления, переводящего фазовый вектор линейного объекта в £0 (t0, x0 )— окрестность начала координат. Приведем результаты численного экспе- римента l0

'-

0.1199 '

-

0.5157

-

0.7577

0.0474 0.2118

ч

0.3138

7

шестимерный единичный вектор, максимизирующий правую часть в (9); £0 (t0, x0 ) = 0.2736 м - величина гипотетического рассогласования; ||x0 (T )|| = 0.2725 м - норма шестимерного фазового вектора линейного объекта в момент времени T1 ;

промах по цели в конечный момент времени

T

.

3.3. Случай прямоугольных параллелепипедов.

Множество

P

с

R

3

является прямоугольным параллелепипедом:

P

= )

u2

е

R

3

|u

| <

a

3, |

u

2| <

a2

, |

u

3| <

a3

*

.

'

-

П E

ki^

7

,

l

)l

a

i

I

d

т

1

0

4

i

=

1

7

Вектор управляющих параметров, на котором достигается минимум под знаком интеграла в (9) вычисляется по формуле и0 (т, l )=-

Одновременно формула (12) служит шаблоном для построения программного управления, переводящего фазовый вектор линейного объекта в

£

0 (

t

0,

x

0 )

-

окрестность начала координат.

Приведем результаты численного эксперимента: £0 (t0, x0) = 0.2646 м - величина гипотетического рассогласования; ||x0 (T )|| = 0.2677 м - норма шестимерного фазового вектора линейного объекта в момент времени T1 ;

промах по цели в конечный момент времени

T

.

Заключение В статье осуществлена стыковка возмущенного и базового законов движения управляемой точки для случая, когда на дополнительное управление налагаются геометрические ограничения в форме шаров, эллипсоидов и прямоугольных параллелепипедов. В результате произведенной стыковки дальнейшее движение точки происходило в малой окрестности базовой траектории, что обеспечивало выполнение всех сформулированных в постановке задачи наведения на цель требований к ее кинематике и точное попадание в цель. Указанный вывод подтверждается численным экспериментом.

' 0.0009 "

-0.0001

l0 =

-0.9209

0.0006

0.0000

ч 0.3899 7

шестимерный единичный вектор, максимизирующий правую часть в (9);

Список литературы Приведение возмущенного движения точки на базовую траекторию при наличии геометрических ограничений на дополнительные управления

- Лутманов С.В. Построение базового закона движения материальной точки и реализующего его программного управления при наличии фазовых ограничений // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2022. Вып. 3(58). С. 25-35.

- Баландин, Д.В. Стабилизация линейных динамических объектов по измеряемому с ошибкой состоянию при ограничениях на фазовые и управляющие переменные / Д.В. Баландин, А.А. Федюков // Известия Российской академии наук. Теория и системы управления. № 5. 2021. С. 5-17.

- Велищанский М.А. Движение летательного аппарата в вертикальной плоскости при наличии ограничений на состояния // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки.2016.№ 3. C. 70-81.

- Горбачева А.В., Карамзин Д.Ю. Уточнение условий оптимальности в задачах управления с фазовыми ограничениями типа равенств и неравенств // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2016. Вып. 1, т. 21. 2016. С. 40-55.

- Горбачева А.В., Карамзин Д.Ю. О некоторых классах задач управления с фазовыми ограничениями // Вестник РУДН. Серия Математика. Информатика. Физика. 2016. № 1. С.11-18.

- Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. М.: Наука, 1969. 408 с.

- Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. М.: Наука, 1988. 549 с.

- Евтушенко Ю.Г. Методы решения экстремальных задач и их приложение в системах оптимизации. М.: Наука, 1982. 432 с.

- Кротов В.Ф. Основы теории оптимального управления. М.: Высшая школа, 1990. 429 с.

- Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1976. 392 с.

- Благодатских В.И. Введение в оптимальное управление. М.: Высшая школа, 2001. 239 с.

- Благодатских В.И. Линейная теория оптимального управления. М.: Изд-во Моск. унта, 1978.

- Габасов Р.Ф., Кириллова Ф.М. Оптимизация линейных систем. Минск: Изд.-во БГУ, 1973.246 с.

- Габасов Р.Ф., Кириллова Ф.М. Принцип максимума в теории оптимального управления. Минск: Наука и техника, 1974. 272 с.

- Красовский Н.Н. Теория управления движением. М.: Наука, 1968. 476 с.

- Красовский Н.Н. Игровые задачи о встрече движений М.: Наука, 1970. 420 с.

- Красовский Н.Н., Субботин А.И. Позиционные дифференциальные игры. М.: Наука, 1973.456 с.

- КиселёвЮ.Н. Линейная теория быстродействия с возмущениями. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 106 с.

- Уонэм М. Линейные многомерные системы управления М.: Наука, 1980. 376 с

- Лутманов С.В. Элементы выпуклого анализа и методы оптимизации: учеб. пособие / Перм. ун-т. Пермь, 2018. На электронном носителе 180 с. ISBN 978-5-7944-3114-8. https://elis.psu.ru/ident/978-5-7944-3114-8.