Привилегии государственной службы в Енисейской губернии: исторический аспект (1822-1917)

Автор: Карчаева Т.Г.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: История и культурология

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе рассмотренных законодательных актов Российской империи произведен анализ привилегий государственной службы в Енисейской губернии с 1822 по 1917 г. По мнению автора, отдаленность от политического центра, суровый климат, слабая заселенность, отсутствие дворянского сословия придавали региону специфические черты среди других окраин Российской империи.

Чиновничество, государственные служащие, привилегии, губернская администрация, енисейская губерния, сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/14082323

IDR: 14082323 | УДК: 908(09)(5715)

Текст научной статьи Привилегии государственной службы в Енисейской губернии: исторический аспект (1822-1917)

Реформы, проводимые в современной России, четко обозначили круг актуальных вопросов в политической жизни нашей страны. К их числу относится вопрос привилегий государственной службы. В последние годы заметно вырос интерес к бюрократии дореволюционной России. В разных регионах появились работы о генерал-губернаторах, губернаторах, местных государственных и общественных служащих. При общей недостаточной изученности провинциальной администрации Сибири большой вклад в исследование проблемы внесли работы Л.М. Дамешека, М.О. Акишина, С.В. Кодана, посвященные отдельным вопросам управления регионом [1, 2]. Особенно следует отметить труды А.В. Ремнева, в которых рассмотрена политика правительства по формированию бюрократического аппарата Сибири [2]. Тем не менее попыток комплексного рассмотрения привилегий чиновников енисейской губернской администрации до сих пор не предпринималось.

Цель статьи – изучение государственной политики в области создания привилегий государственной службы в Енисейской губернии в историческом аспекте.

В рамках поставленной цели были сформированы следующие задачи:

-

1. Выявить особенности формирования бюрократического аппарата управления регионом.

-

2. Рассмотреть эволюцию государственной политики по предоставлению привилегий государственной службы чиновникам енисейской губернской администрации и реализацию ее на практике.

Хронологические рамки статьи охватывают дореволюционный период существования Енисейской губернии, а именно 1822–1917 гг.

Методологические ориентиры данной работы базируются на признании чиновничества социальной группой со свойственными ей внутренней организацией и идентификацией. В связи с этим вопрос реализации на практике привилегий чиновников енисейской губернской администрации рассмотрен на служащих трех разрядов должностей: высшие чиновники (IV–V классы), штаб-офицерские (VI–VIII) и обер-офицерские служащие (IX–XIV классы). В группу высших чиновников енисейской губернской администрации вошли: губернатор, председатель губернского правления (с 1895 г. – вице-губернатор), председатель казенной палаты (с 1873 г. – управляющий), председатель губернского суда. Штаб-офицерскими должностями VI–VIII классов считались советники, начальники отделений, чиновники особых поручений, губернский прокурор и стряпчие, архитектор, казначей, землемеры и пр. В группу обер-офицерских должностей вошли столоначальники, бухгалтеры, секретари, делопроизводители, журналисты, архивариусы, регистраторы, протоколисты, их помощники и пр.

Приводимые ниже статистические наблюдения сделаны на основе изучения формулярных списков, личных дел чиновников2. Всего рассмотрено 96,2% высших служащих (66 из 68 чел.). Кадровый состав администраторов, занимавших штаб- и обер-офицерские должности, проанализирован за 1823, 1831, 1842, 1851, 1865, 1882, 1893, 1905, 1915 годы1. По сравнению со штатным расписанием рассмотрено 82,2% (314 из 382 чел.) штаб-офицерских и 63,1% (447 из 709 чел.) обер-офицерских чиновников за указанные годы.

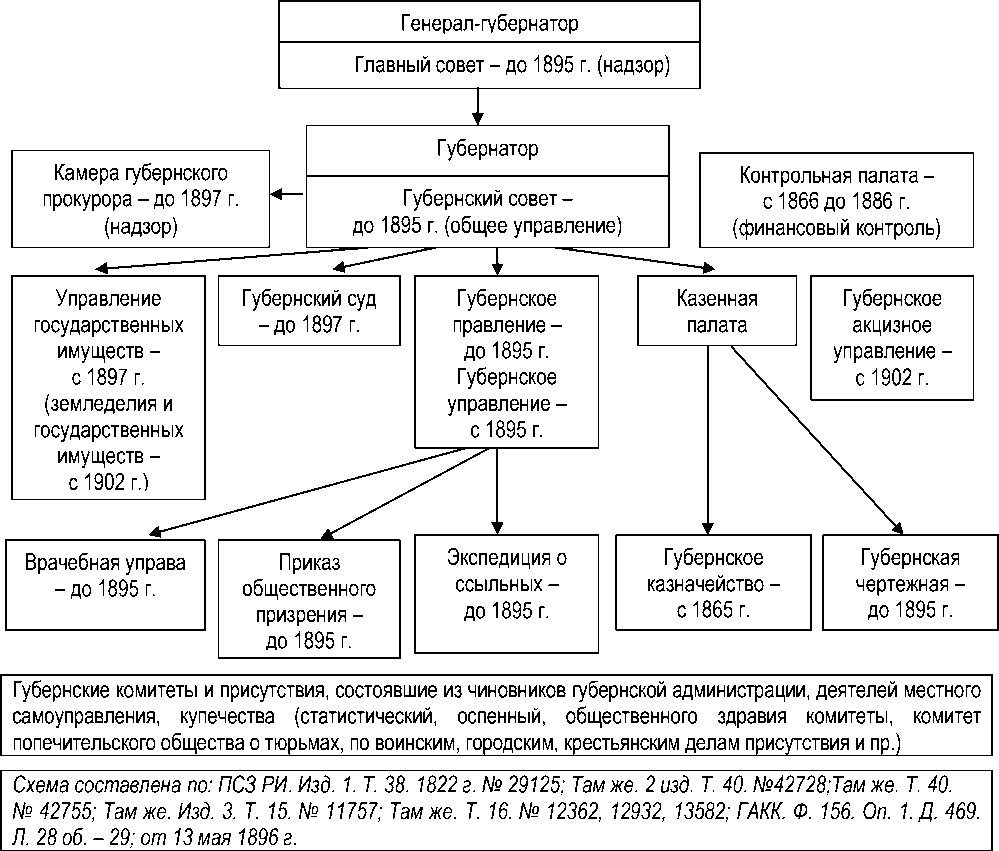

Енисейская губерния являлась одной из территорий Российской империи, объединенных общим термином “окраины”, которые отличались друг от друга и от центральных губерний страны уровнем экономического развития, культурными, религиозными традициями, способами вхождения в состав Российского государства. Удаленность от центра, богатство ресурсов, суровый климат, малочисленность дворянства привели к отличиям в государственном управлении Енисейской губернией, которые сохранялись на протяжении всего рассматриваемого периода. Анализ законодательных актов показал, что структура организации губернских органов государственной власти в регионе была несхожей с губерниями центральной России (рис.).

Структура енисейской губернской администрации (1822–1917 гг.)

Среди явных отличий Енисейской губернии следует назвать: во-первых, наличие до реформы 1895 г. коллегиального управления, осуществлявшегося губернским советом взамен отсутствовавшего и не введенного в 1860-х годах дворянского самоуправления; во-вторых, двойственное положение губернатора, являвшегося главой местной полиции, представителем высшей правительственной власти, но подотчетным генерал-губернатору Восточной Сибири; в-третьих, отсутствие до 1895 г. должности вице-губернатора, функции которого исполнялись председателем губернского правления; в-четвертых, наличие существовавшей только в губернских городах Сибири экспедиции о ссыльных. Кроме того, для Енисейской губернии было характерно и запоздание административной политики, направленной на совершенствование функционирования губернской администрации. Так, отделение судебной ветви власти от административной произошло в 1897 году, а не в 1860-е годы. В этом же году было создано губернское управление государственных имуществ, т.е. через 60 лет после реформы П.Д. Киселева.

Особенность комплектования административных кадров Енисейской губернии заключалась в том, что в пределах Восточной Сибири фактически отсутствовало дворянское сословие, которое составляло основу аппарата государственных служащих центральной России. Сословный состав сибирской интеллигенции был представлен в основном купечеством и разночинцами. Образование новой Енисейской губернии в 1822 г. предусматривало открытие большого количества мест государственных должностей. При этом сословносоциальный состав местных администраторов не должен был отличаться от чиновников страны в целом. Поэтому государство ставило задачу создать механизм по привлечению квалифицированных кадров на государственную службу в отдаленную Енисейскую губернию из других регионов страны. И таким механизмом стали привилегии для приезжих чиновников.

Статистический анализ формулярных списков енисейской губернской администрации показал, что стабильными поставщиками “назначенцев” являлись столичные, украинские и северо-западные земли, среди сибирских мест – Томская и Иркутская губернии. Так, по территориальному происхождению сибиряком был только 1 из 16 губернаторов, или 6,3% (генерал-майор Редько А.Е.) [3] 1 . Среди начальников казенной палаты (с 1876 г. – управляющих) – 3 из 15 чел., или 20% (с.с. Афанасьев А.Л., с.с. Куртуков П.М., с.с. Лаврентьев А.Н.), при этом 2 последних являлись уроженцами Красноярска [4] 2 . Из председателей губернского суда – 2 из 14 чел., или 14.3% (д.с.с. Эрн Н.К., д.с.с. Ефимов Ф.В) [5] 3 . Некоторым исключением из этого ряда являлись первые заместители губернатора (председатели губернского правления, с 1895 г. – вице-губернаторы), знавшие состояние дел в регионе не понаслышке. Среди них 6 из 22 чиновников (27,3%) были сибирского происхождения, а именно: Галкин И.И. и Лаврентьев А.Н. – из Тобольской, Родюков И.Г. – Енисейской, Титов Л.Ф., Булатов В.Н., Беломестнов Н.П. – Иркутской губернии [6] 4 . В свою очередь, доля сибиряков на более низших штаб- и обер-офицерских должностях на протяжении рассматриваемого периода увеличивалась и равнялась в 1823 г. – 15,8 и 50%; 1865 г. – 52 и 73,1%; 1915 г. – 61,7 и 93,7% соответственно. Но в целом перевод чиновников из центральных губерний в Сибирь был широко распространен на протяжении всего XIX в., и значительную долю административных должностей высшего и среднего звена в Енисейской губернии занимали приезжие чиновники [7].

В регламентации привилегий сибирской службы в период 1822–1917 гг. судьбоносными являлись следующие законы: «Сибирское учреждение» 1822 г. (именной Указ 22 июля 1822 г. «О преобразовании

Сибирских губерний по новому учреждению»), обобщило предшествующее законодательство о сибирских служебных льготах и подтвердило все прежние преимущества. При обязательном сроке службы не менее трех лет приезжим в Енисейскую губернию чиновникам предоставлялись привилегии: определение в следующий классный чин до коллежского советника включительно, исключая приезжих в Сибирь повторно; выдача жалованья “не в зачет” (при назначении к штатной должности размер выплаты устанавливался по окладу жалованья новой должности, без назначения – по окладу с последнего места службы, “а если такой не было, то в размере 1/3 по последнему чину”); “прогоны” независимо от расстояния (чиновникам – по чинам, канцелярским служителям – на 2 лошади). Кроме того, планировалось, что Сибирский комитет в целях закрепления чиновников на восточной окраине империи “и семейственного их обзаведения” разрешит раздачу сибирских земель в награду и поощрение за службу, что, впрочем, так и не было реализовано [8].

«Положение о преимуществах гражданской службы в губерниях и областях Сибирских, в Грузии и областях Кавказской и Закавказских» 1835 г., отменило прежние постановления и определило чинопроизводство классных чиновников в Сибири на общегосударственных правилах. Столь быстрое продвижение в чиновной иерархии, а также облегченное право получения потомственного дворянства за службу на окраинах вызывало обеспокоенность правительства. Оно старалось ограничить доступ в дворянское сословие. Теперь отправлявшиеся на службу в Сибирь классные чиновники продолжали получать “годовое жалование не в зачет”, были обязаны прослужить там вместо трех лет всего не менее одного года, получали двойные “прогоны” до места назначения. Но, в свою очередь, чинопроизводство классных чиновников стало определяться общегосударственными правилами. Исключение было сделано только для приезжих канцелярских служащих, для которых сроки производства в первый классный чин сокращались от общепринятых в два раза [9].

Новое «Положение о преимуществах службы в отдаленных и малонаселенных краях Империи», утвержденное 9 июня 1842 г. Николаем I, сводило преимущества уже только к материальным правам. Выдавались прогонные деньги “в усиленном размере”, “пособия на подъем и обзаведение”, прибавки к жалованью, пособия по выслуге десятилетий, пособия на воспитание детей, отпуска на льготных основаниях, пенсионные преимущества и пособия семьям лиц, умерших на службе [10].

Итак, рассмотрим привилегии государственной службы в Енисейской губернии подробнее.

Во-первых, в 1822–1835 гг. для прибывших в Енисейскую губернию из центральной России государственных служащих особенно привлекательными считались исключения из общих правил чинопроизводства за выслугу лет. Для служащих не из дворян в чине титулярного советника сокращались на половину сроки получения коллежского асессора (6 лет вместо 12) и первого классного чина для канцеляристов. Разрешалось получать чины до статского советника без аттестата об образовании, необходимого с 1809 г. для производства в чины VIII и V классов. Последнее для Енисейской губернии оставалось актуальным на протяжении всего 11 лет, так как положением от 25 июня 1834 г. Указ “Об экзамене на чин” был окончательно отменен [11].

Анализ формулярных списков чиновников енисейской губернской администрации показал, что в 1823 г. на штаб-офицерские должности в губернию с досрочным получением чина коллежского асессора прибыло 73,7% служащих (14 из 19 чел.). Среди них без аттестата об образовании, т.е. с домашним образованием, было 85,7% чиновников (12 из 14 чел.). Однако наличие значительного служебного стажа говорит о том, что все они были достаточно опытные администраторы, начинавшие службу с самых нижних ступеней служебной иерархии.

Среднестатистическим примером может являться служебная биография советника хозяйственного отделения енисейской казенной палаты коллежского асессора Николая Михайловича Барзеньева. Происходивший из дворянского сословия, не имея образования, он поступил на службу в 1805 г. в возрасте 16 лет в вологодский совестный суд подканцеляристом. В 1806 г. был произведен в канцеляристы, а через 3 года – пожалован первым классным чином коллежского регистратора. Дослужившись до коллежского секретаря, в 1820 г. был по прошению уволен из суда и определен в хозяйственный департамент Министерства внутренних дел. В декабре 1821 г. он получил титулярного советника, а уже через полгода, в мае 1822 г., при определении в Восточную Сибирь с последующим назначением на должность советника енисейской казенной палаты был “награжден” коллежским асессором [12].

Во-вторых, следующей привилегией для приезжих чиновников являлись “прогонные деньги”, которые выдавались от места пребывания до места назначения в Сибири. Их размер не зависел от расстояния и был равен полуторному размеру от общероссийского. Так, назначаемые на должности IV класса получали денежную сумму на 15 лошадей; V класса – на 10,5 лошадей; VI – на 7,5; VII – на 6; VIII – на 4,5, назначаемые на должности обер-офицерских классов – на 3 лошади, а канцелярские служители – на 1,5 [13].

В-третьих, чиновникам, отправлявшимся на службу в Сибирь на высшие должности, полагались пособия “на подъем и обзаведение”. Прибывшие в Енисейскую губернию семейные чиновники дополнительно получали годовой оклад жалованья, присвоенного должности, на которую лицо назначалось, а одинокие – 2/3 этого оклада. Для сравнения: в остальных отдаленных местностях семейным чиновникам полагалось 1/2 годового оклада жалованья, а одиноким – 1/3. Получившие такие льготы обязаны были служить не менее 3 лет, а после 1835 г. – не менее 1 года. Лица, не прослужившие установленного срока, возвращали в казну полученные деньги сверх одинарных сумм. Данное правило не распространялось на оставленных за штатом, уволенных по болезни, перемещенных по распоряжению начальства, а также на наследников, умерших ранее срока служащих. Если чиновник по истечении срока пребывания в центральной России повторно отправлялся на службу в ту же отдаленную территорию, то ему “усиленные прогоны” и “пособия на подъем и обзаведения” выдавались с согласия надлежащего министра, министра финансов и государственного контролера [14].

В-четвертых, оклад содержания чиновников енисейской губернской администрации был представлен следующими структурными единицами: 2/5 – жалование, 2/5 – столовые, 1/5 квартирные деньги, предназначавшиеся не имевшим жилья служащим. По положению 1835 г. приезжим чиновникам, прослужившим 5 лет в Сибири, доплачивалось четверть оклада, 10 лет – половина, 15 лет – три четверти, 20 лет – полный оклад [15].

Анализ формулярных списков енисейской губернской администрации показал, что в 1851 г. прибавку к жалованию за сибирскую службу на штаб-офицерских должностях в четверть оклада получали 16,1% служащих (5 из 31 чел.), половину оклада – 6,5% (2 чел.), полный оклад – 3,2%, т.е. только один человек, а именно н.сов. П. М. Куртуков, занимавший в это время должность советника казенной палаты по винному отделению, а в дальнейшем – ее председатель 1 . На обер-офицерских должностях в 1851 г. прибавка за сибирскую службу в четверть оклада начислялась 6,3% служащим (4 из 64 чел.), и при этом не было прослуживших в Сибири 10 и более лет. Для сравнения: в 1915 г. получавших прибавку за сибирскую службу в четверть оклада на штаб- и обер-офицерских должностях было 23,4 и 12,5% (11 из 47 и 8 из 64 чел. соответственно), половину – 10,6 и 9,4% (5 и 6 чел.), три четверти – 12,8 и 6,3% (6 и 4 чел.), полный оклад – 6,4% (3 чел.) только из штаб-офицеров.

Значительной прибавкой к жалованию чиновников на протяжении всего рассматриваемого периода были и квартирные деньги. Их получали все енисейские губернаторы до 1890 г. Как было отмечено в газете «Справочный листок», только губернатор д.с.с. Л.К. Теляковский обратился с просьбой к городскому голове об отводе земли под здание губернаторского дома на «Новособорной площади», а до этого времени все начальники губернии жили в съемных квартирах [16]. Дома в г. Красноярске имели два из 19 первых заместителей губернатора (д.с.с. Родюков И.Г. и д.с.с. Турчанинова Н.С.), один из 15 председателей казенной палаты (с.с. Куртуков П.М.), один из 14 председателей губернского суда (к.сов. Мешков А.И.) [17]. Как и чиновники на генеральских должностях, штаб- и обер-офицерские служащие большей частью собственности в г. Красноярске не имели: “ни родового, ни приобретенного, ни за родителями, ни за женой”. Не было владельцев жилья и в 1823 г. среди штаб-офицерских чиновников, на обер-офицерских должностях владельцами жилья были 18,5% служащих, на штаб-офицерских жилья никто не имел, в 1851 г. – 19,4 и 20,3% (6 и 13 чел.); 1915 г. – 29,8 и 32,8% (14 и 21 чел.) соответственно.

В-пятых, для детей чиновников, местных и приезжих, служивших на отдаленных территориях, предоставлялись государственные стипендии в учебных заведениях гражданского и военного ведомства. Приезжим лицам, прослужившим в местностях с наибольшими преимуществами не менее двух лет, на воспитание детей выплачивались “прогонные деньги” в размере двух лошадей и ежегодные пособия в зависимости от возраста. Но при переводе в менее привилегированные местности эти льготы прекращались. В «Положении о преимуществах гражданской службы в Сибири» говорилось, что “для облегчения чиновникам способов к приличному воспитанию детей, дозволяется определять их на казенное содержание, с утверждения губернатора, в сибирские гимназии, и отдается преимущество просьбам способнейших и усерднейших чиновников, которые служат в Сибири долее прочих. Впрочем, генерал-губернатору предоставляется право помещать туда детей и таких чиновников, которые недавно служат в Сибири, но заслуживают особенного внимания”[18]. Примером этому может служить председатель енисейской казенной палаты с.с. Пестов И.С. Его дочь Александра была принята на воспитание в одно из первых женских учебных заведений в России – Московский институт ордена Св. Екатерины (Московский

Екатерининский институт благородных девиц), как сказано в формулярном списке, “в воздаяние его долговременной службы” [19].

Всего в учебных заведениях в рассматриваемый период находилось 40% детей высших чиновников енисейской губернской администрации; в первой половине XIX в. – в среднем 9% детей штаб-офицерских и 6% обер-офицерских чиновников; со второй половины XIX в. – 26 и 18% соответственно 1 . Преобладающими учебными заведениями для детей служащих на высших должностях были гимназии (Иркутская и Томская, а после 1865 г. – Красноярская мужская, а затем и женская) и кадетские корпуса, на штаб-офицерских должностях – начальные уездные училища и губернские гимназии; для обер-офицерских детей – начальные уездные, городские, приходские училища, реже – губернские гимназии и семинарии. Со второй половины XIX в. в высших учебных заведениях находилось всего 6% от общего числа находящихся на обучении детей штаб-офицерских служащих, при этом распространены были Санкт-Петербургский и Московский университеты, а с 1888 г. – Томский. Случаев обучения в высших учебных заведениях детей чиновников, занимавших обер-офицерские должности, не выявлено.

В-шестых, особой привилегией для приезжих в Сибирь чиновников считался отпуск на льготных основаниях с сохранением содержания на срок до 4 месяцев. Однако первый отпуск можно было получить по истечении трех лет службы в отдаленной местности [20].

Как выяснено из формулярных списков и личных дел служащих, этой привилегией во время службы в Енисейской губернии пользовались в основном чиновники на высших должностях, которые регулярно уезжали к себе на малую родину в центральную Россию. Кроме того, достаточно частым явлением было продление отпусков по уважительной причине – в связи с расстройством здоровья или по семейным обстоятельствам. На штаб-офицерских должностях служащие пользовались правом на отпуск реже: 1831 г. – 3,4% (1 из 28 чел.); 1842 г. – 7,1% (4 из 56 чел.); 1851 г. – 12,5% (8 из 64 чел.);1865 г. – 11,1% (7 из 63 чел.); 1882 г. – 14,6% (8 из 55 чел.); 1893 г. – 19,6% (11 из 56 чел); 1905 г. – 20,1% (12 из 58 чел.); 1915 г. – 17,2% (11 из 64 чел.). В свою очередь, для чиновников на более низших обер-офицерских должностях отпуск вообще считался редкостью (в среднем не более 5% служащих по всем ведомствам в указанные годы).

В-седьмых, особой привилегией для приезжих в Енисейскую губернию чиновников было право на пенсионное обеспечение, которое на основании «Пенсионного устава» назначалось с сокращением сроков выслуги и увеличением выплачиваемых сумм. По «Учреждению» 1822 г. каждый чиновник, местный и приезжий, прослуживший в Сибири в составе общего гражданского управления 10 лет, начиная с должности столоначальника, имел право на пенсию в размере третьей части жалованья, которое он получал по последнему месту службы; прослуживший 20 лет – половину; прослуживший 30 лет – в размере полного жалования. А если чиновник по получению права на пенсию продолжал служить в Сибири, что было редко и встречалось только у высших чиновников, то он получал установленный ему “пансион” сверх заработанного жалованья, за исключением случаев, когда переезжал во внутренние губернии, потому что тогда действовали общие правила «Устава о пенсиях».

«Положением о преимуществах службы» 1835 г. пенсии стали выплачиваться чиновникам только по факту их увольнения, начиная с должности столоначальника, за 15 лет сибирской службы – треть оклада, 20 лет – половина, 30 лет – полный оклад. Вводились льготные сроки выслуги пенсии и Ордена Святого Владимира IV степени (25 лет беспорочной службы): 7 за 5 лет [21].

Семейство лица, умершего на службе в отдаленном крае, независимо от пенсии стало получать и пособие в размере полугодового оклада жалованья, а также “прогоны” по классу должности до того места, откуда умерший был переведен в отдаленную местность. В Енисейской губернии как для территории в рамках Иркутского генерал-губернаторства три дня считались за четыре дня. В более отдаленном Приамурском генерал-губернаторстве пенсионные сроки рассчитывались так же, а размер пенсии повышался на два подразделения [22].

Вплоть до 1917 г. данные правила оставались без изменений. А количество чиновников, ушедших на пенсию с должностей в енисейской губернской администрации, постоянно росло, что объяснялось постоянно улучшавшимися условиями жизни в губернии.

Таким образом, можно сделать вывод, что в судьбе России, как это ни парадоксально звучит, значимую роль всегда играли внешние факторы. Отдаленность от политического центра Енисейской губернии, суровый климат, слабая заселенность, отсутствие дворянского сословия – это ряд причин, придававших региону специфические черты среди других окраин Российской империи. В связи с этим в

Енисейской губернии, как отдаленной местности, приезжим чиновникам всех ведомств предоставлялись служебные материальные привилегии (прогонные деньги “в усиленном размере”, “пособия на подъем и обзаведение”, прибавки к жалованью, пособия по выслуге десятилетий, пособия на воспитание детей, отпуска на льготных основаниях, пенсионные преимущества и пособия семьям лиц, умерших на службе), а до 1835 г. и льготы в чинопроизводстве, что способствовало наполнению административного аппарата служащими и отвечало политике государства, направленной на поощрение чиновников за знания и опыт, способности и заслуги перед Отечеством. Анализ архивных материалов показал, что пользовались материальными привилегиями за сибирскую службу в основном чиновники, занимавшие высшие и штаб-офицерские должности. Служащие на обер-офицерских должностях пользовались материальными привилегиями реже, что было связано с большей текучестью кадров, так как законодатель прописывал сроки выслуги для получения тех или иных льгот. При этом чиновники сибирского происхождения вообще были лишены названых преимуществ. Впрочем, в конце XIX – начале ХХ вв., в связи с общей либерализацией основ государственной службы, привилегии в Сибири перестали играть ту роль, которую имели ранее, хотя оставались на протяжении всего рассматриваемого периода.