Привлечение в вузы образовательных мигрантов: обзор институциональных ресурсов

Автор: Ростовская Т.К., Васильева Е.Н.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Научные обзоры

Статья в выпуске: 5 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлен обзор ключевых институциональных ресурсов для привлечения образовательных мигрантов, в том числе соотечественников, в российские вузы. Теоретической базой послужили российские и зарубежные работы по теории образовательной миграции и адаптации иностранных студентов. Выявлено, что исследований, оценивающих институциональные ресурсы для привлечения образовательных мигрантов в вузы, недостаточно. В качестве основной причины этого названо встраивание работы с иностранными студентами в вузах в концепцию «мягкой силы». Новизна исследования состоит в попытке авторов заполнить указанный пробел, осуществить обзор институциональных ресурсов для привлечения образовательных мигрантов в вузы, систематизировать данные теоретических и эмпирических исследований. Отражена и практическая сторона проблемы: статистические показатели из разных российских источников по образовательной миграции и добровольному переселению соотечественников в Россию представлены фрагментарно, что затрудняет их сопоставление. Методом качественного анализа открытых для изучения документов получены данные, позволившие осуществить обзор основных институциональных ресурсов российских вузов по привлечению образовательных мигрантов, в том числе соотечественников. Рассмотрено, какие ресурсы российских вузов в работе с иностранными студентами могут трактоваться как «притягивающие» факторы; есть ли специальные инструменты работы с иностранными студентами из стран СНГ и/или соотечественниками. Сделаны выводы о недостаточной проработанности в российских вузах стратегий привлечения молодых соотечественников (русофонов) к образовательной миграции. Вузы не выделяют данную категорию абитуриентов в отдельную группу, что способствовало бы оптимизации управленческих решений, ориентированных на развитие миграционной, демографической и образовательной политики. Указанные обстоятельства актуализируют необходимость оптимизации институциональных ресурсов и управленческих решений в отношении привлечения русофонов в вузы России.

Образовательная миграция, соотечественники, русофоны, вуз, демографическая политика, миграционная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147242516

IDR: 147242516 | УДК: 316.356.2:314.6 | DOI: 10.15838/esc.2023.5.89.13

Текст научной статьи Привлечение в вузы образовательных мигрантов: обзор институциональных ресурсов

Демографическое развитие России в настоящее время зависит не только от репродуктивного поведения россиян, государственных мер поддержки российских семей, но и от миграционной политики. По данным Росстата (пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, приведены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям)1, численность населения страны на 1 января 2022 года составляла 147,0 млн человек, а на 1 января 2023 года – 146,4 млн человек. Изменения численности за 2022–2023 гг. обусловлены отрицательным естественным (-594557 чел.) и положительным миграционным (61920 чел.) приростом населения. Государственная миграционная политика дифференцирована в зависимости от потоков миграции, в каждом случае (внешняя, внутренняя, возвратная (Рязанцев и др., 2015), трудовая, об- разовательная и др.) разрабатываются специальные инструменты регуляции и снижения социальных рисков.

В контексте демографического развития перспективным направлением государственной политики является стимулирование добровольного переселения соотечественников в Россию, особенно русскоязычных (русофо-нов), т. к. отсутствие языковых барьеров будет благоприятно влиять на адаптацию в принимающем сообществе. В Федеральном законе от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»2 и Указе Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»3 закреплено понятие «соотечественники». Установлено, что право получить российское гражданство имеют все рожден- ные в Российском государстве, Российской республике, РСФСР, СССР и Российской Федерации, а также их потомки, т. к. данные категории культурно и исторически близки россиянам.

Наибольшее количество соотечественников проживает в странах СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина), но доля среди них русо-фонов различна и зависит от статуса русского языка в стране. Г.И. Осадчая, О.А. Волкова, Т.Н. Юдина, А.А. Кочербаева (Osadchaya et al., 2023) предлагают классифицировать степень адаптации мигрантов (на примере кыргызских женщин) в российском обществе: устойчиво адаптированные; неустойчиво адаптированные; неустойчиво дезадаптированные; устойчиво дезадаптированные. Интересен выводов исследователей – чем выше степень адаптации, тем большая часть мигрантов хотела бы остаться жить в России.

В интерпретации понятия «адаптация» мы будем опираться на подход W. Searle, C. Ward (Searle, Ward, 1990), которые указывают, что развитие межкультурных исследований сопряжено с прояснением использования терминов «аккомодация», «аккультурация», «приспособление» и «адаптация». В итоге именно термин «адаптация» стал широко применяться для изучения межкультурного опыта людей. Адаптация в кросс-культурной среде – это поведенческое и когнитивное обучение в процессе социального и культурного взаимодействия человека с новой средой, в результате которого формируются психологическое благополучие и социокультурная компетентность в противовес депрессии, социальным трудностям, развивающимся, если снижено количество и качество социальных коммуникаций и увеличена социальная дистанция между акторами.

Для повышения адаптивности мигрантов необходимо формировать условия, что легче всего осуществить, если использовать ресурсы образовательной миграции, т. к. за время обучения в вузе интеграция акторов в принима- ющее сообщество протекает мягче (это обусловлено возрастом обучающихся и активной работой вузов с иностранными студентами). Длительное проживание иностранных студентов из числа соотечественников в российских городах может способствовать принятию взвешенного решения о получении российского гражданства. Следует комплексно решать проблемы, которые могут возникать у иностранных студентов в российских вузах, совершенствовать программы включения в социум. Нами образовательная миграция иностранных абитуриентов из числа соотечественников рассматривается как ресурс демографического развития России.

Цель работы заключается в проведении обзора основных ресурсов российских вузов по привлечению образовательных мигрантов, в том числе соотечественников. Объект исследования – образовательная миграция. Предмет исследования – институциональные ресурсы российских вузов, используемые для привлечения образовательных мигрантов, включая русскоязычных соотечественников (русофонов). В контексте демографического развития важно выявить, какие институциональные ресурсы сформированы и способствовуют принятию иностранными абитуриентами решения об образовательной миграции в Россию, т. к. именно знание о том, что препятствует и способствует миграции, позволяет разрабатывать обоснованные управленческие решения.

Научные подходы по теме исследования

Э. Ли разделяет факторы, влияющие на миграцию, на две группы: «выталкивающие» (из страны проживания, побуждающие покинуть страну происхождения) и «притягивающие» (определяющие выбор страны для миграции). Уточняется, что принятие окончательного решения – это поиск баланса между разнообразными условиями, положительными, негативными и нейтральными, наблюдаемыми в странах проживания и миграции (Lee, 1966). Теория Э. Ли разработана для объяснения потоков трудовой миграции, но может применяться и для понимания выбора вуза и образовательной миграции. Например, уровень образования в вузах, перспективы трудоустройства у выпуск- ников разных вузов, стоимость образования или возможность бесплатного обучения, прозрачность процедур взаимодействия с миграционными службами, рейтинг вузов в ведущих рейтинговых агентствах, язык обучения и др. выступают выталкивающими или притягивающими факторами. На этом основании миграционные потоки абитуриентов могут двигаться из одних стран в другие.

В концепции Э. Ли оцениваются внешние факторы и социально-экономические условия труда на родине и за рубежом. В отношении трудовых мигрантов Э. Ли предостерегает от упрощенного суммирования факторов при выявлении причин миграции, т. к. акторы не любят покидать привычные места и субъективно оценивают позитивные и негативные факторы. В отношении образовательной миграции также необходимо отказаться от упрощений, но принять во внимание, что выпускники школ менее привязаны к привычному месту, т. к. могут стремиться к сепарации от родительской семьи, еще не связаны брачными узами, находятся в ситуации, когда привычное окружение – сверстники – также покидают привычные места. Таким образом, абитуриенты готовы к ситуации изменения привычного образа жизни, а соотечественники русофоны могут стремиться к получению образования на русском языке.

Перспективной для исследования является теория V. Chirkov, M. Vansteenkiste, R. Tao, M. Lynch (Chirkov et al., 2007). Авторы выделили два мотивационных фактора, влияющих на решение абитуриентов учиться за рубежом: «фактор сохранения» (цель – предотвращение невыгодных условий проживания в своей стране) и «фактор саморазвития» (цель – получить образование и остаться строить карьеру за рубежом) и рассматривают внутреннюю мотивацию, психологию акторов.

Общетеоретическую схему объяснения мотивов к миграции предлагает Л.Л. Рыбаковский (Рыбаковский, 2017): необходимо различать факторы миграции как объективные условия и причины миграции как объяснение последующей реакции акторов на изменения, обусловленные факторами. В этом случае факторы предшествуют причинам, однако, когда речь идет о добровольном переселении русофонов в Российскую Федерацию, причины могут стать более существенными, чем социально-экономические, политические факторы.

Образовательную миграцию как отдельную категорию миграции рассматривали И.А. Бронников (Суворова, Бронников, 2019), Т.К. Ростовская, М.И. Скоробогатова (Ростовская, Скоробогатова, 2021), С.В. Рязанцев (Рязанцев, 2019; Рязанцев и др., 2021), В.М. Филиппов (Филиппов, 2015). В рамках этих исследований в понятие образовательной миграции вкладывался смысл, предопределенный целями и задачами исследований. Обобщающим определением понятия «миграционная образовательная политика» можно считать следующее – это «комплекс мер по обеспечению эффективного привлечения профессионалов из-за рубежа, сдерживанию выезда квалифицированных кадров из страны, репатриации мигрантов, созданию системы национальных образовательных программ по поддержке зарубежного обучения, а также разработке совместных межуниверситетских программ с целью повышения репутации региона в области образовательных услуг» (Ростовская и др., 2021).

Зарубежные исследования образовательной миграции ведутся очень интенсивно, особенно в Великобритании и США, где образовательная миграция реализуется в соответствии с концепцией «мягкой силы» (Nye, 1990). «Мягкая сила», по сути, является стратегией использования технологий адаптации акторов с целью их интеграции в принимающее сообщество, что в некоторых случаях сопряжено с трансформацией ценностей акторов. Однако цель «мягкой силы» не в том, чтобы итогом адаптации стала смена гражданства, а в том, чтобы акторы вернулись на родину и способствовали продвижению идей, принятых в период получения образования. Ресурсам российских вузов по привлечению образовательных мигрантов и адаптации иностранных студентов в рамках реализации стратегии «мягкой силы» посвящены работы I. Vershinina, A. Kurbanov, N. Panich (Vershinina et al., 2016), С.Ю. Болдыревой, Р.Ю. Болдырева, Н.Н. Белошицкой

(Boldyreva et al., 2020). Актуальны и российские исследования международной мобильности в условиях интернационализации, анализирующие влияние академического обмена на развитие человеческого капитала (Егорычев, Ростовская, 2021; Закирова, Харитонова, 2022; Ростовская, Золотарева, 2021).

В соответствии с отчетом Института политики высшего образования (HEPI) 4 за 2022 год, США и Великобритания занимают лидирующие позиции по привлечению иностранных студентов. В отчете представлены данные, показывающие, что США сохраняет лидерство с 2017 года. Инструменты «мягкой силы» используются с целью привлечения самых амбициозных абитуриентов в образовательные учреждения ведущих университетов, т. к. именно абитуриенты с высоким уровнем притязаний становятся в своих странах политическими лидерами и проводниками новых ценностей (возможно, некоторые страны используют скрытые механизмы продвижения таких выпускников в политические лидеры). Согласно указанному отчету, на 2022 год 67 мировых лидеров получали образование в США; 55 – в Великобритании; 31 – во Франции; 10 – в России; 9 – в Австралии; на 2020 год 62 мировых лидера получали образование в США; 57 – в Великобритании; 35 – во Франции; 10 – в России. Россия занимает четвертое место по обучению политических лидеров, а США продвинулось в рейтинге с 2020 года (+5).

Дополним информацию данными Project Atlas5, которые собираются международной исследовательской группой и фиксируют показатели студенческой мобильности, академической миграции и интернационали- зации высшего образования. По данным за 2022 год в России учатся 351127 иностранных студентов, в основном из следующих стран: Казахстан – 62358 чел.; Китай – 39939 чел.; Узбекистан – 39825 чел.; Туркменистан – 36773 чел.; Таджикистан – 20251 чел.; Индия – 18536 чел.; Украина – 11123 чел.; Египет – 10535 чел.; Беларусь – 9769 чел.; Азербайджан – 7987 чел. Наиболее распространенные направления подготовки: медицинские – 72029 чел.; инженерные – 75542 чел.; экономика и управление – 60695 чел.; педагогические – 30849 чел.; гуманитарные – 19021 чел. В глобальном рейтинге, составленном Project Atlas, Россия занимает шестое место по количеству иностранных студентов, после США – 948519 чел.; Великобритании – 633915 чел.; Канады – 552580 чел.; Франции – 364756 чел., Австралии – 363859 чел.

К сожалению, получить полную картину образовательной миграции молодых соотечественников в Россию, опираясь на открытые данные, сложно. Некоторые выводы можно сделать при интерпретации следующей информации:

– сведения о въезде иностранных граждан в РФ по целям визита, если выбрать в конструкторе ЕМИСС цель – учеба (табл. 1) ;

– данные Министерства внутренних дел Российской Федерации по результатам мониторингов реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (табл. 2) ;

– сведения, предоставляемые вузами в отчетах о контингенте и об образовательной миграции; сбор данных координируется Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Таким образом, международные статистические данные показывают, что интерес к российскому образованию на рынке образовательных услуг высок. В то же время данные российской статистики недостаточны для формулировки обоснованных выводов. Попробуем выявить основные ресурсы привлечения и адаптации иностранных абитуриентов, опираясь, во-первых,

Таблица 1. Данные о въезде иностранных граждан в РФ (цель визита – учеба), чел.

|

со |

> |

S |

от |

от |

су |

га |

От |

га |

От |

От |

от |

2 |

го 5 S S ОС =) ш S |

|

= |

от |

ОТ |

со |

О |

От |

со |

ОТ |

От |

от |

от |

от |

||

|

= |

от |

со |

^ |

со |

от |

^ |

от |

^ |

От |

со |

От |

||

|

— |

от |

со |

ОО |

со |

ОТ |

От |

От |

От |

от |

га |

От |

||

|

о |

> |

от |

от |

ОТ |

Cxj |

со |

LO |

ОТ |

От |

СП |

га |

От |

|

|

= |

от |

от |

со |

ОТ |

От |

От |

от |

С\1 |

2 |

со |

|||

|

= |

со |

ОТ |

со |

ОТ |

От |

от |

о |

От |

От |

со |

§ |

||

|

— |

от |

со |

ОТ |

2 |

ОТ |

От |

со |

0*3 |

О) |

||||

|

со |

> |

со |

га |

От |

от |

со |

со |

от |

со |

От |

|||

|

= |

▻- |

ОТ |

га |

ОТ |

2 |

от |

со |

2 |

|||||

|

= |

CD |

о |

о |

CD |

о |

||||||||

|

— |

от |

2 |

от |

от |

ОТ |

от |

ОТ |

ОТ |

2 |

со |

о |

||

|

CD |

> |

ОТ |

2 |

от |

2 |

от |

От |

От |

От |

От |

От |

От |

|

|

= |

ОТ |

От |

ОТ |

от |

От |

ОТ |

От |

ОТ |

ОТ |

От |

га |

||

|

= |

2 |

От |

о |

От |

От |

о |

2 |

со |

От |

От |

|||

|

— |

оЗ |

СО |

^ |

от |

со |

ОТ |

со |

От |

От |

га |

От |

||

|

о |

го 5 |

го 5 |

го" CD Ш ГО 5 |

го х: го 5 |

го го 5 |

ё 1 го 5 |

ci ^ ГО 5 |

£ го 5 |

1 |

||||

ОО о CM

CD О

Ё

Ф гП ю

о

СК

S CL О н

CL CL

Ф Н 05

CL

X

со

ф со

I— о ф т ф н о

2 s

|

от |

> |

со" |

со" |

2" |

°ч |

га" |

2 |

Е Е Е ф1 о Е ОС =) ё G с; 1 го о сс О ? ГО ^г го 1— го |

|||

|

= |

CD |

от |

со" |

2 |

CD„ |

||||||

|

= |

от" |

от" |

га |

со" |

|||||||

|

— |

со" |

от" |

со" |

га |

2" |

от" |

|||||

|

от |

> |

S |

CD„ |

га |

2" |

со" |

|||||

|

= |

от |

2 |

cd" |

cxj |

га |

2 |

сЗ" |

||||

|

= |

со" |

от" |

от" |

cd" |

|||||||

|

— |

CD, |

от" |

со" |

сЗ |

От |

от" |

от" |

||||

|

от |

> |

От |

от |

от" |

от" |

||||||

|

= |

со" |

от |

со" |

га |

|||||||

|

= |

от" |

CD, |

га" |

от" |

га" |

cd" |

|||||

|

— |

CD |

от |

со" |

От |

от" |

||||||

|

CD |

> |

От |

от" |

От |

CD„ |

сЗ |

со" |

сЗ" |

|||

|

= |

со" |

2 |

от" |

CD |

|||||||

|

= |

га |

со" |

LO |

со" |

га |

от" |

от |

||||

|

— |

со" |

от |

CD |

От |

|||||||

|

СО |

> |

cd" |

со" |

2 |

CD |

со" |

сЗ" |

||||

|

= |

CD, |

CD, |

CD |

CD„ |

от" |

О, |

|||||

|

= |

ч. |

от" |

CD |

От |

|||||||

|

— |

СО |

со |

CD |

CD |

со" |

О, |

|||||

|

g |

го го" х: |

ГО [=" |

2 . П о ^ СО н |

ГО S * |

G го ZE |

о § §2 |

ГО ё ё ё 2 . П о ^ СО н |

^ го |

^ G го ZE |

оа ^ П н ш о ~ 5 ° о ^ ° о S X 5. о ос СЕ о аз 5 2 ° § н ОТ О- ^ 1-11 |

на концепцию Э. Ли, позволяющую анализировать различные факторы миграции – «выталкивающие» и «притягивающие»; во-вторых, на концепцию Л.Л. Рыбаковского, систематизирующую социальные процессы, влияющие на миграцию, т. к. анализ факторов и условий является основой развития ресурсов поддержки иностранных студентов; в-третьих, на концепцию «мягкой силы» и, наконец, на исследования стратегий адаптации студентов к принимающему сообществу.

Институциональные ресурсы привлечения и адаптации образовательных мигрантов в зарубежных вузах

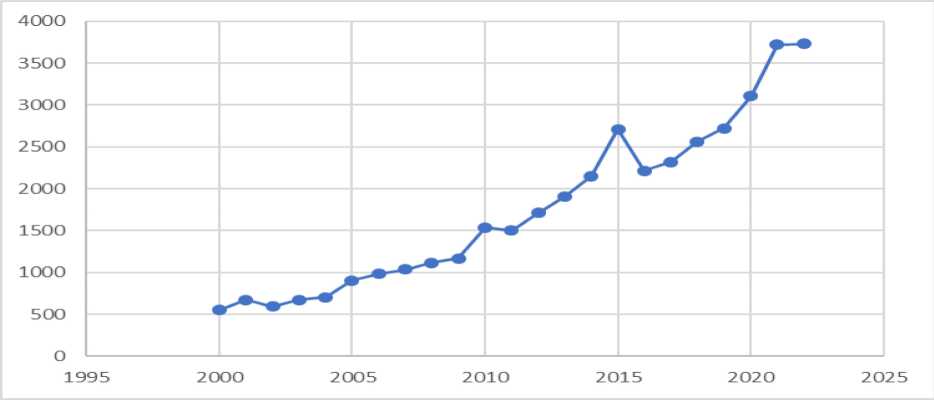

О повышенном интересе к проблемам адаптации иностранных студентов свидетельствует динамика количества публикаций в международной базе ScienceDirect (поиск осуществлялся по ключевым словам «adaptation of international students»; доступ по ссылке ; за период 2000–2022 гг. в базе представлено 57007 работ (рисунок).

Исследования адаптации иностранных студентов носят международный характер. Примером реализации международного проекта сотрудничества является публикация С.В. Рязанцева с соавторами, в которой анализируется японская модель привлечения иностранных студентов. Авторы на основе данных фокус-групп отмечают, что в Японии используют выборочную (селективную) миграцию, ориентируясь на привлечение абитуриентов из близких в этнокультурном отношении стран Азии (Рязанцев и др., 2020), т. е. принята модель работы по адаптации образовательных мигрантов, наиболее удобная для реализации.

Вопросы адаптации широко освещаются в обзорных статьях. H. Xiaoying, S. Baharom, L. Sunjing (Xiaoying et al., 2023) исследуют влияние на академическую адаптацию иностранных студентов уровня их культурного интеллекта. A.V. Sarmiento с соавторами (Sarmiento et al., 2019) систематизировали статьи, опубликованные в период с 2012 по первый семестр 2017 года, и обозначили 45 теоретических основ исследования адаптации иностранных студентов.

Адаптация абитуриентов из постсоветских стран изучалась A. Yerken, L.A. Nguyen Luu (Yerken, Nguyen Luu, 2022). В ходе исследования, проведенного методом качественного интервью, сделан вывод о том, что студенты из Казахстана, Азербайджана, Грузии и Молдовы рассматривают Венгрию как принимающее сообщество только на период получения образования, далее ориентируются строить карьеру в других западных странах.

Динамика числа публикаций в международной базе ScienceDirect по проблемам адаптации иностранных студентов

Источник: составлено авторами.

В целом в зарубежных работах больше внимания уделяется психологическим аспектам адаптации, чем ресурсам и технологиям работы с иностранными студентами (Matera, Catania, 2021; Zeng et al., 2022; и др.).

Динамику публикаций исследований, касающихся институциональных ресурсов привлечения иностранных студентов, проследить не представляется возможным, т. к. дискурс не является единым. Например, большое количество работ было опубликовано в США после 11 сентября 2001 г. Так, G. Borjas говорит о переосмыслении положительных результатов и рисков образовательной миграции (Borjas, 2002). Действительно, с одной стороны, возможно достижение позитивных задач – иностранные студенты знакомятся с институтами и культурой, что ведет к продвижению ценностей принимающего сообщества. G. Borjas отмечает, что в США остается самая талантливая молодежь из других стран. С другой стороны, иностранные студенты могут подорвать безопасность страны, а низкое знание ими английского языка ведет к снижению качества образования в целом.

M. Rosenzweig (Rosenzweig, 2006) выделяет две модели для объяснения международной мобильности студентов в развитые страны. Во-первых, миграция происходит из-за нехватки образовательных учреждений в родной стране (что не актуально для России). В этом случае студенты мигрируют, чтобы приобрести человеческий капитал, и возвращаются домой, чтобы воспользоваться преимуществами инвестиций в образование на родине. Во-вторых, миграция по студенческой визе может быть средством въезда и пребывания в другой стране, чтобы избежать низкой отдачи от образования в стране происхождения. Стремление к более высокому доходу является основным фактором, определяющим миграцию студентов.

США и Великобритания занимают в мировых рейтингах самые высокие строчки по числу ведущих университетов. Основной институциональный ресурс в этом случае – высокий уровень жизни принимающего сообщества и признание высокого качества образования. Для США и Великобритании актуальным является не вопрос увеличения числа иностранных студентов и нахождения ресурсов, а введение инструментов конкурсного отбора (в том числе языковые экзамены), визовых ограничений на въезд (Chen et al., 2023; Kato et al., 2013). Ряд исследований посвящен ответу на вопрос, не ограничивает ли поток иностранных студентов и аспирантов возможности американской молодежи или высокая плата за обучение для иностранных студентов позволяет субсидировать обучение молодежи принимающего сообщества? (Borjas, 2007; Shih, 2017).

Ресурсы привлечения иностранных студентов и повышения академической мобильности необходимы, если вуз не входит топ ведущих университетов или планируется сохранить место в международном рейтинге. Высокая конкуренция на рынке образовательных услуг способствует проведению мониторинга технологий выхода на рынок образовательных услуг университетов, академическая репутация которых только формируется. Например, H. French отмечает, что китайские университеты привлекают для работы в малоизвестных университетах лучших профессоров из числа соотечественников (French, 2005). Технология работы с лучшими специалистами из числа соотечественников, получивших образование за границей, предоставление им возможности руководить оборудованными лабораториями, отбирать талантливых студентов, получать высокую заработную плату – одна из действенных мер для повышения репутации вуза и места университета в международных рейтингах. Интересно, что не всегда участие в международных рейтингах повышает узнаваемость университета, т. к. в мире фиксируется цифровое неравенство (Rostovskaya et al., 2023). На примере исследования, проведенного в Австралии (Tran et al., 2022), можно сделать вывод, что привлечение образовательных мигрантов можно выстраивать как бизнес-модель, но даже в этом случае необходима государственная поддержка, т. к. этот вопрос включен в систему международных отношений.

Таким образом, мы выявили, что общие тенденции исследования институциональных ресурсов для привлечения иностранных мигрантов не сформированы в научном дискурсе, а вопросы, которые поднимаются в разных странах, полностью зависят от стратегии национальной безопасности. В связи с этим для рассмотрения институциональных ресурсов, способствующих формированию «притягивающих» факторов, позволяющих иностранным абитуриентам, в том числе соотечественникам, принимать положительное решение об образовательной миграции в Россию и эффективно адаптироваться в принимающем сообществе, необходимо провести обзор ресурсов, используемых российскими вузами.

Деятельность российских вузов по привлечению образовательных мигрантов и адаптации иностранных студентов

Для достижения цели исследования был использован метод качественного анализа документов – отчетов о самообследовании вузов, где обучается наибольшее количество иностранных студентов. В выборку вошли отчеты о результатах самообследования за 2022 год 10 университетов, которые по информации, опубликованной на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 6 , являются лидерами приема иностранных студентов: Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» 7 (далее – РУДН); Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики”» 8 (далее – НИУ ВШЭ); Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 9 (далее –

СПбПУ); Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 10 (далее – КФУ); Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 11 (далее – УрФУ); Частного учреждения образовательной организации высшего образования «Омская гуманитарная академия» 12 ; а также отчета о результатах самообследования за 2021 год: Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 13 (далее – МГУ); Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 14 (далее – СПбГУ); Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 15 ; Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансовопромышленный университет «Синергия» 16 .

В современных сложных геополитических условиях в глобальных СМИ появилась информация о том, что российские вузы были исключены из Болонской системы 17 , в целом это не отразится на качестве российского образования, которое традиционно высокое, но может повлиять на представленность российских университетов в международных рейтингах QS World University Ranking (QS), Academic Ranking of World University (ARWU), Times Higher Education World University Rankings (THE). Снижение представленности вузов в рейтингах может стать «выталкивающим» фактором и способствовать их меньшей узнаваемости на рынке образовательных услуг, поэтому необходимо исследовать, какие стратегии и ресурсы используются в вузах, чтобы преодолеть современные риски.

В процессе качественного анализа документов решались следующие задачи: обозначить стратегии и систематизировать ресурсы российских вузов в работе с иностранными студентами, которые могут трактоваться как «притягивающие» факторы; определить, есть ли специальные инструменты работы с иностранными студентами из стран СНГ и/или соотечественниками. Далее вузы будут расположены в порядке, соответствующем порядку их упоминания в информационном сообщении Минобразования России, исключая данные по ОмГА, Сеченовскому Университету и Университету «Синергия», т. к. структура отчетов указанных вузов сжатая, что не позволяет проанализировать стратегии работы с иностранными абитуриентами и студентами, в общих чертах заявлено, что реализуются задачи включения вуза в мировое образовательное пространство, но не содержится фактических данных о ресурсах, используемых для решения поставленной задачи, поэтому необходимы иные методы исследования ресурсов вуза для формулировки обоснованных выводов.

Традиционно очень востребованным вузом у иностранных абитуриентов остается РУДН. Согласно отчету о самообследовании в универ- ситете сохраняется многоязычие в обучении; проводятся мероприятия по укреплению академического престижа как на федеральном, так и на региональном уровне; Центром карьеры запущен телеграм-канал для иностранных обучающихся, где представлена информация о трудоустройстве студентов-иностранцев на территории России; разрабатываются стипендиальные программы, сетевые образовательные программы; реализуются проекты по трудоустройству иностранных студентов и выпускников с компаниями «Яндекс» (YanGo) и «Новосталь-М». В отчете представлен отдельный параграф о наборе иностранных студентов, указано, что индикатором выполнения программ «Приоритет-2030» и «Программа комплексного развития Российского университета дружбы народов – 2025» является «не менее 10000 обучающихся РУДН ежегодно из 160+ стран», в итоге планы приема выполнены, растет число студентов из Азии, СНГ и Балтии, Европы, с Ближнего Востока и из Северной Африки. Положительные результаты в РУДН достигнуты не только благодаря инициативным проектам руководства вуза, но и в ходе реализации мероприятий государственного задания, вследствие активного взаимодействия с Минобрнауки России, участия в квотировании мест для иностранных абитуриентов и т. д. Также вуз использует ресурсы, формирующиеся после встреч-совещаний с послами и представителями дипломатических миссий, привлекает к приемной кампании рекрутинговые агентства, используются площадки центров российского образования за рубежом, которые РУДН организует на базе зарубежных образовательных организаций-партнеров, вузов-партнеров и т. д. В 2022 году открыты новые площадки в Тунисе, Индонезии, Марокко, Сербии. РУДН участвует в международном олимпиадном движении, выставочно-презентационной деятельности, используя как офлайн, так и онлайн-форматы. Параллельно ведется научная совместная деятельность, т. к. она стала основой увеличения числа иностранных аспирантов.

В Казанском федеральном университете разработан Перечень мероприятий по предоставлению квот иностранным гражданам на обучение в вузах РФ по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры; проводится международная олимпиада «МагистриУм», в которой в 2022 году приняли участие бакалавры из 22 стран, а победителями стали 13 иностранных граждан. Идет работа по привлечению иностранцев не только в магистратуру, но и в аспирантуру (100 чел., в том числе 89 чел. – из стран дальнего зарубежья, 11 – из стран СНГ). В отчете обозначено: «КФУ занимает устойчивые лидирующие позиции среди российских вузов по экспорту образовательных услуг, является вторым по абсолютной численности иностранных обучающихся на основных образовательных программах среди вузов РФ и входит в первую тройку вузов России, определяемых иностранными абитуриентами в качестве приоритетных с использованием электронных систем Россотрудничества в рамках приемной кампании. По показателю «Доля иностранных студентов» в 2020 году КФУ вошел в топ-200 международного рейтинга QS (198 место). КФУ является также одним из лидеров среди российских академических центров по привлечению иностранных ученых и входит в первую пятерку по взаимодействию российских научных организаций и университетов с иностранными учеными»18. Активная позиция ректора вуза в поддержке международных встреч, командирование сотрудников в зарубежные страны, взаимодействие с Россотрудничеством, участие за 2022 год в девяти международных образовательных выставках в Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Беларуси, Египте, подготовительная программа в Египте, сетевые программы обучения в Турции и Иране, использование разработанной в КФУ образовательной платформы «STUDERUS», организация повышения квалификации в форме стажировки для 20 проректоров по научной работе и инновациям вузов Узбекистана, создание сети филиалов КФУ за рубежом в приоритетных регионах и странах – Узбекистане, Египте, Казахстане – по востребованным специальностям и направлениям подготовки, – факторы, «притягивающие» ино- странных абитуриентов в КФУ. Интересным проектом является проведение уникальных мероприятий по линии деятельности группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую с 2014 года возглавляет Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Развитие этого проекта позволяет рассматривать религию как «притягивающий» фактор обучения в КФУ, также в вузе развивается мульти-культурная среда.

В СПбПУ для иностранных граждан в 2022 году был проведен конкурс BIG PhD. Представители СПбПУ входят в состав Президиума Оргкомитета Международной Олимпиады «Open Doors» по треку магистратуры и аспирантуры, в предметные, методические и экспертные комиссии. В отчете отмечено, что целевыми регионами для набора иностранных студентов в 2022 году являлись страны Иберо-Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, СНГ. Иностранные студенты получают в университете уникальные компетенции. Например, уже восемь лет СПбПУ занимается подготовкой студентов из Турции в области ядерной энергетики в сотрудничестве с Государственной корпорацией «Росатом» и Компанией «Аккую Нуклеар», совместно с МАГАТЭ. При финансовой поддержке «Росатома» открыта новая международная образовательная программа магистратуры «Emergency preparedness and response» (Аварийная готовность и реагирование). Для привлечения иностранных студентов проводятся Летние и Зимние школы СПбПУ, реализуются международные программы повышения квалификации и другие мероприятия.

МГУ является российским вузом, наиболее узнаваемым на глобальном рынке образовательных услуг, что обусловлено историей, репутацией университета, качеством образования, подтвержденным всеми международными рейтингами. Высока репутация и зарубежных филиалов МГУ в Астане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване, Копере (Словения). Опыт дистанционного обучения позволил МГУ быстро трансформировать технологии привлечения абитуриентов («Начиная с 2020 года, в условиях пандемии COVID-19 приемная кампания в МГУ проходит полностью в дистанционном формате. Этот формат позволяет выстраивать эффективную кампанию по привлечению иностранных обучающихся и их набору на образовательные программы Московского университета»). В итоге в Московском университете реализуется комбинированная модель приема, что повысило доступность программ аспирантуры для иностранных граждан. В 2021 году был проведен набор на 14 программ, реализуемых совместно с международными партнерами из числа ведущих мировых университетов, а также с участием корпоративных партнеров, ведется набор на программы на иностранных языках, программы двух и более дипломов.

В НИУ ВШЭ за иностранными студентами закреплены учебные консультанты, иностранным студентам оказывается содействие в трудоустройстве, сформирована система международного рекрутинга студентов, олимпиадные состязания, программы краткосрочного обучения для иностранных студентов, создан центр по международному онлайн-продвижению (создание русскоязычного и англоязычного контента для социальных сетей, порталов – VK, Baidu, QQ, WeChat, Zhihu и др.), внедрена модель приема «Год в НИУ ВШЭ», в Ташкенте запущен проект академических лицейских классов НИУ ВШЭ, достигнута договорённость о формировании Высшей школы экономики Киргизии на базе Учебного центра Министерства финансов Киргизии, разработан инфохаб по визово-миграционному сопровождению иностранных студентов ivisa.hse.ru, иностранным студентам предоставляется возможность комфортного размещения в общежитии.

В УрФУ ведется работа по налаживанию дружеских отношений не только с вузами-партнерами, но и с предприятиями Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Белоруссии, Киргизии, Египта, Шри-Ланки, Китая. Университет принимает участие в международных выставках, при участии вуза в 2022 году открыты центры русского языка в Египте, а также в Китае на базе Университета Хэнсин.

В СПбГУ с целью привлечения иностранных абитуриентов и повышения востребованности выпускников на международном рынке труда в диплом вносятся сведения о наличии международной аккредитации образовательных программ; реализуются программы «два диплома», в том числе с Ферганским государственным университетом (Узбекистан) программа «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного» по направлению 45.04.02 «Лингвистика»; организована работа советов образовательной программы, в составы которых входят консулы и послы иностранных государств, иностранным гражданам предлагают принять участие в Олимпиаде школьников СПбГУ, 27 основных образовательных программ полностью реализуются на иностранном языке, развивается Клуб иностранных обучающихся СПбГУ и т. д. В отчете СПбГУ, в отличие от отчетов других вузов, есть отсылка к категории соотечественников: «В 2021 году организован открытый конкурс для иностранных граждан в рамках квоты мест, выделяемой для обучения иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации»19.

Систематизируем информацию об институциональных ресурсах вузов для повышения количества иностранных абитуриентов (табл. 3).

Заключение

Нормативно-правовая база оказывает преимущественное влияние на привлечение образовательных мигрантов. Согласно положениям Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» соотечественники могут поступать в образовательные организации России на равных правах с гражданами РФ. В этом случае прием на программы бакалавриата и программы специалитета проводится на основании результатов вступительных испытаний и/или результатов ЕГЭ как на места с оплатой стоимости обучения, так и на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Иностранные граждане могут поступать на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответ-

Таблица 3. Институциональные ресурсы привлечения в вузы образовательных мигрантов

|

Ресурсы |

Результаты |

|

Внешние ресурсы |

|

|

Нормативно-правовая база |

Регулирующая квотирование мест для иностранных абитуриентов

|

|

Финансы |

|

|

Информационные ресурсы |

|

|

Цифровые технологии |

|

|

Международные образовательные рейтинги |

|

|

Внутренние ресурсы |

|

|

Человеческий капитал вуза |

|

|

Стратегия управления финансами |

|

|

Информационные ресурсы |

|

|

Выстраивание партнерских взаимодействий (стейкхолдеры) |

Россотрудничество :

Работодатели :

Другие образовательные организации :

|

|

Цифровые технологии |

|

|

Источник: составлено авторами. |

|

ствии с постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2150 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 20 . Установлены следующие квоты на образование в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом: в 2021 году – не более 18 тыс. человек; в 2022 году – 23 тыс. человек; начиная с 2023 года – 30 тыс. человек.

Показательно, что только в одном исследуемом отчете образовательных учреждений используется понятие «соотечественники», следовательно, специфической работы с данной категорией иностранных абитуриентов не проводится. В целях оптимизации миграционной политики в отношении соотечественников интерес представляет разработанная Концепция правового регулирования миграционной научно-образовательной политики в контексте экспорта российского образования до 2030 года, представляющая собой систему принципов, подходов и приоритетов в сфере правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе реализации конституционно-правовых основ миграционной образовательной политики (Скоробогатова, 2021). Однако основные постулаты указанной концепции не нашли отражения в работе университетов.

Анализ документов позволяет утверждать, что основными ресурсами ведущих университетов являются человеческий капитал; стейк- холдеры (что возможно только при развитии коммуникаций на разных уровнях в процессе взаимодействия вузов с Министерством образования, дипломатическими миссиями, вузами-партнерами, образовательными организациями среднего общего образования, работодателями и т. д.); информационные ресурсы, способствующие продвижению бренда вуза, в том числе через социальные сети (VK, Baidu, QQ, WeChat, Zhihu и др.); финансы.

Эффективность привлечения образовательных мигрантов зависит от наличия комплексной стратегии вуза, где структура расходов включает затраты как на привлечение ведущих профессоров, так и удержание внутреннего человеческого капитала – от ведущих профессоров до специалистов по молодежной политике. Финансирование вуза – сложный механизм, но вложения в привлечение образовательных мигрантов окупаются, т. к. стоимость обучения для иностранных студентов выше, чем для российских граждан. Привлекая внимание иностранных абитуриентов, налаживая долгосрочное сотрудничество, вузы формируют эксклюзивные предложения, которые могут стать причиной выбора конкретного учебного заведения для поступления (религия, мультикультурность среды, трудоустройство иностранных студентов, программы двух дипломов и т. д.). Планирование же специфической работы с соотечественниками позволит университетам работать в контексте демографического развития России.

Список литературы Привлечение в вузы образовательных мигрантов: обзор институциональных ресурсов

- Егорычев А.М., Ростовская Т.К. (2021). Перспективы развития профессионального образования в условиях глобализации мирового сообщества // ЦИТИСЭ. № 1 (27). С. 55–64.

- Закирова Е.Р., Харитонова Н.И. (2022). Человеческий капитал как предмет исследований в сфере международных отношений // Теории и проблемы политических исследований. Т. 11. № 3А. С. 136–144.

- Ростовская Т.К., Золотарева О.А. (2021). Тенденции академической мобильности в России: статистическая аналитика и прогностика // Интеграция образования. Т. 25. № 3 (104). С. 421–439.

- Ростовская Т.К., Скоробогатова В.И. (2021). Правовые аспекты образовательной миграции в контексте вызовов пандемии // Миграционное право. № 2. С. 3-7.

- Ростовская Т.К., Скоробогатова В.И., Лукьянец А.С. (2021). Особенности образовательной миграции в условиях цифровизации // Информационное общество. № 3. С. 32–40.

- Рыбаковский Л.Л. (2017). Факторы и причины миграции населения, механизм их взаимосвязи // Народонаселение. № 2 (76). С. 51–61.

- Рязанцев С.В. (2019). Современная миграционная политика России: проблемы и подходы к совершенствованию // Социологические исследования. № 9. С. 117–126.

- Рязанцев С.В., Письменная Е.Е., Храмова М.Н. (2015). Возвратная миграция соотечественников в Россию: существует ли миграционный потенциал? // Народонаселение. № 2 (68). С. 64–73.

- Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Очирова Г.Н., Плетнева Ю.Э. (2021). Государственные стипендиальные и грантовые программы на обучение за рубежом как фактор развития человеческого капитала: российский и зарубежный опыт // Logos et Praxis. Т. 20. № 1. С. 65–77.

- Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Рязанцев Н.С. (2020). Японская модель привлечения иностранной молодежи в систему высшего образования // Образование и наука. Т. 22. № 9. С. 148–173. DOI: 10.17853/1994-5639-2020-9-148-173

- Скоробогатова В.И. (2021). Миграционная политика России в контексте экспорта образования: конституционно-правовые основы и перспективы развития: [монография] / ФНИСЦ РАН. М.: Перспектива. 180 с.

- Суворова В.А., Бронников И.А. (2019). Международная образовательная миграция как «ресурс мягкой силы» в эпоху глобализации // Управление. № 4. С. 131–139.

- Филиппов В.М. (2015). Интернационализация высшего образования: основные тенденции, проблемы и перспективы // Вестник РУДН. Международные отношения. Т. 15. № 3. С. 203–211.

- Boldyreva S.Yu., Boldyrev R.Yu., Beloshitskaya N.N. (2020). Federal university’s role in the implementation of the Russian Federation “Soft Power” Conception in Central Asia (the case of Northern (Arctic) Federal University Named After M.V. Lomonosov). Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye Otnosheniya, 25(2), 223–232.

- Borjas G. (2002). Rethinking foreign students. A question of the national interest. National Review, June 17. Available at: https://scholar.harvard.edu/gborjas/_publications/rethinking-foreign-students (accessed: September 20, 2023).

- Borjas G. (2007). Do foreign students crowd out native students from graduate programs? Science and the University, 134–149.

- Chen M., Howell J., Smith J. (2023). Best and brightest? The impact of student visa restrictiveness on who attends college in the US. Labour Economics, 84. DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2023.102385

- Chirkov V., Vansteenkiste M., Tao R., Lynch M. (2007). The role of self-determined motivation and goals for study abroad in the adaptation of international students. International Journal of Intercultural Relations, 31(2), 199–222.

- French H. (2005). China luring scholars to make universities great. The New York Times, October 28. Available at: http://www.nytimes.com/2005/10/28/international/asia/28universities.html (accessed: February 10, 2006).

- Hanushek E.A., Machin S., Woessmann L. (Eds.). (2011). Handbook of the Economics of Education. Vol. 4. Amsterdam: Elsevier Science.

- Kato T., Sparber Ch. (2013). Quotas and quality: The effect of H-1B visa restrictions on the pool of prospective undergraduate students from abroad. Review of Economics and Statistics, 95(1), 109–126.

- Lee E. (1966). A theory of migration. Demography, 3, 47–57.

- Matera C., Catania M.A. (2021). Correlates of international students’ intergroup intentions and adjustment: The role of metastereotypes and intercultural communication apprehension. International Journal of Intercultural Relations, 82, 288–297.

- Nye J.S. (1990). Soft power. Foreign Policy, 80, 153–171. DOI: https://doi.org/10.2307/1148580

- Osadchaya G.I., Volkova O.A., Yudina T.N., Kocherbayeva A.A. (2023). Young women from Kyrgyzstan in Moscow metroplex. Zhenshchina v rossiĭskom obshchestve, 1, 43–62.

- Rosenzweig M. (2006). Global wage differences and international student flows. Brookings Trade Forum, 57–96.

- Rostovskaya T., Skorobogatova V., Kholina V. (2023). Problems and prospects of the online model for exporting Russian education in the context of digital inequality. Changing Societies & Personalities, 7(3). DOI:10.15826/csp.2023.7.3.241

- Sarmiento A.V., Pérez M.V., Bustos C. et al. (2019). Inclusion profile of theoretical frameworks on the study of sociocultural adaptation of international university students. International Journal of Intercultural Relations, 70, 19–41.

- Searle W., Ward C. (1990). The prediction of psychological and sociocultural adjustment during cross-cultural transitions. International Journal of Intercultural Relations, 14, 449–464. DOI 10.1016/0147-1767(90)90030-Z

- Shih K. (2017). Do international students crowd-out or cross-subsidize Americans in higher education? Journal of Public Economics, 170–184. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2017.10.003

- Tran L.T., Blackmore J., Bui H. et al. (2022). “Building the business model” or “Broadening our international perspectives”? Staff positioning on the values of hosting international students in the Australian school sector. International Journal of Educational Research, 114. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101975

- Vershinina I., Kurbanov A., Panich N. Foreign students in the Soviet Union and modern Russia: Problems of adaptation and communication. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 236(14), 295–300. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.12.032

- Xiaoying H., Baharom S., Sunjing L. (2023). A systematic literature review of the relationship between cultural intelligence and academic adaptation of international students. Social Sciences & Humanities Open, 8(1). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100622

- Yerken A., Nguyen Luu L.A. (2022). A stepping stone to the “West”: Academic adaptation of international students from post-Soviet countries in Hungary. International Journal of Intercultural Relations, 89, 183–194.

- Zeng F., Brunsting N.C., Brocato N. (2022). Biopsychosocial factors associated with depression among U.S. undergraduate international students. Journal of International Students, 12(1), 101–122.