Прижизненная визуализация как методическая основа современной клинической анатомии: принципы и опыт применения

Автор: Каган И.И.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Обзорные и общетеоретические статьи

Статья в выпуске: 1 т.19, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143176986

IDR: 143176986

Текст статьи Прижизненная визуализация как методическая основа современной клинической анатомии: принципы и опыт применения

Каган И. И.

INTRAVITAL IMAGING AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR MODERN CLINICAL ANATOMY: PRINCIPLES AND EXPERIENCE

Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии им. С. С. Михайлова (зав. кафедрой – проф. Чемезов С. В.) Оренбургской государственной медицинской академии, г.Оренбург.

ХХ век подарил медицине группу методов, радикально изменивших клиническую диагностику. В начале века в широкую медицинскую практику вошла рентгенография и ее различные варианты: ангиография, холангиография, ирриго-графия и др., в середине и второй половине века – эндоскопия, ультразвуковое сканирование, компьютерная, магнитно-резонансная томография [5,16].. Эта группа методов получила обозначение как imaging methods (в нашей стране – методы прижизненной визуализации).

Очень скоро выяснилось, что эти диагностические методы, особенно компьютерная и магнитнорезонансная томография, во-первых, очень «анатомичны», т. е. требуют хорошего знания топографической анатомии на основе пироговских распилов человеческого тела. Отсюда всплеск интереса к топографической анатомии, публикации руководств и атласов с анатомическим обоснованием методов прижизненной визуализации.

Во-вторых, (и это главное для нашей статьи), в конце ХХ века оказалось, что методы прижизненной визуализации, разработанные и используемые как диагностические, являются прекрасными методами прижизненного анатомического, прежде всего топографо-анатомического исследования [8,9,21,23,25]

В зарубежной и отечественной литературе стали публиковаться статьи по клинической анатомии органов и областей, основанные на использовании различных методов прижизненной визуализации. Подобно сформировавшейся в первой половине ХХ века рентгеноанатомии выделились разделы или направления клинической анатомии такие, как компьютерно-томографическая, магнитно-резонансно-томографическая, ультра- звуковая, эндоскопическая анатомия, получившие обобщенное название лучевая анатомия.

В первом 10-летии ХХI века были изданы: отечественное руководство «Лучевая анатомия человека» [18], зарубежные и отечественные атласы: «Imaging Atlas of Human Anatomy» [29], переводной «Атлас анатомии человека в срезах, КТ- и МРТ- изображениях», [2], «Атлас лучевой анатомии человека» [3], «Анатомия живого человека» [28].

В нашей кафедре мы начали организовывать и проводить исследования на основе методов прижизненной визуализации с 90-х годов ХХ века.

К настоящему времени в нашем коллективе выполнено или выполняется значительное количество научных работ по прижизненной клинической анатомии органов и областей. Среди них исследования:

-

а) по компьютерно-томографической анатомии внутреннего основания черепа (В. И. Ким, С. В. Ишков), щитовидной железы (И. Н. Фатеев), артерий вертебро-базиллярного бассейна (А. К. Урбанский), средостения и его органов (А. Е. Рыков, П. В. Самойлов, М. Н. Васюков), поджелудочной железы (Л. М. Железнов), забрюшинного пространства (С. Н. Лященко), надпочечников (Д. Н. Лященко), почечных сосудов (П. В. Нагорнов);

-

б) по магнитно-резонанско-томографической анатомии головного мозга (С. С. Струкова, О. Я. Малыгина), печени и желчных путей (А. М. Бузина);

-

в) по рентгеновской анатомии черепа (С. В. Ишков), шиловидного отростка височной кости (В. В. Лебедянцев), позвоночника (Л. И. Ле-вошко, Г. В. Дерюжов), венечного синуса сердца (В. В. Белянин), абдоминального отдела пищевода (А. О. Мирончев), слепой и ободочной кишки (А. М. Адегамова);

-

г) по ультразвуковой анатомии щитовидной железы (И. Н. Фатеев), венечного синуса сердца (В. В. Белянин), вен нижних конечностей

(А. В. Лайков), яичников (Д. Ф. Мирончева), плодов на этапах гестации (И. Ю. Баева);

-

д) по эндоскопической анатомии бронхов (А. Н. Мищенко), пищеводно-желудочного (О. Б. Дронова), гастро-дуоденального (Т. К. Самоделкина, Е. А. Новаковская, Е. В. Колесникова) и дуодено-еюнального (Т. В. Тимофеева) переходов.

С применением методов прижизненной визуализации выполнены и защищены 12 диссертаций: 4 докторских и 8 кандидатских [1,4,6, 7,15,17,19,20,22,24,26,27]. По результатам проведённых исследований изданы 4 монографии [10,11, 13,14].

Уже в первые годы выполнения таких исследований нам стало ясно, что методы прижизненной визуализации, применяемые как исследовательские методики, а не как диагностические, имеют свои особенности, условия применения, возможности и ограничения.

Накопленный в нашем коллективе значительный опыт применения методов прижизненной визуализации в клинической анатомии и анализ литературы позволил определить общие принципы применения методов прижизненной визуализации как исследовательских топографоанатомических методик, включая решаемые с их помощью исследовательские и прикладные задачи, методические и организационные особен- ности их применения, возможности получения новых данных и выявления клинико-анатомических закономерностей.

Прежде всего, могут быть сформулированы три главные цели применения методов прижизненной визуализации в клинико-анатомических исследованиях:

-

1. Совершенствование анатомической основы методов прижизненной визуализации.

-

2. Развитие топографической и клинической анатомии на основе прижизненных исследований.

-

3. Анатомическое обоснование новых оперативных вмешательств.

Достижение этих целей может быть осуществлено путём выполнения следующих задач:

-

1. Изучение анатомической изменчивости органов и областей.

-

2. Изучение изменений топографии органов при патологии.

-

3. Изучение изменений топографии органов после операций.

-

4. Анатомическое обоснование новых оперативных доступов и приёмов.

-

5. Компьютерное моделирование органов и областей.

Рассматриваемые методы прижизненной визуализации, прежде всего различные варианты компьютерной и магнитно-резонансной томогра-

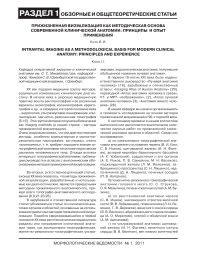

Рис. 1. Различия формы просвета грудного отдела трахеи на аксиальных компьютерных томограммах.

фии, при использовании в клинико-анатомических исследованиях имеют ряд положительных качеств и преимуществ. К ним можно отнести:

-

1. Соответствие КТ- и МРТ- грамм пироговским распилам замороженных трупов.

-

2. Возможность использования больших исследовательских выборок.

-

3. Получение значительных анатомических данных для математического анализа.

-

4. Возможность однотипного исследования в условиях нормы и патологии.

-

5. Возможность широкого использования компьютерных технологий.

Приведенный блок целей, задач и возможностей методов прижизненной визуализации нуждается в ряде пояснений, детализации и наших кафедральных примеров.

Важнейшей целью использования методов прижизненной визуализации является дальней-

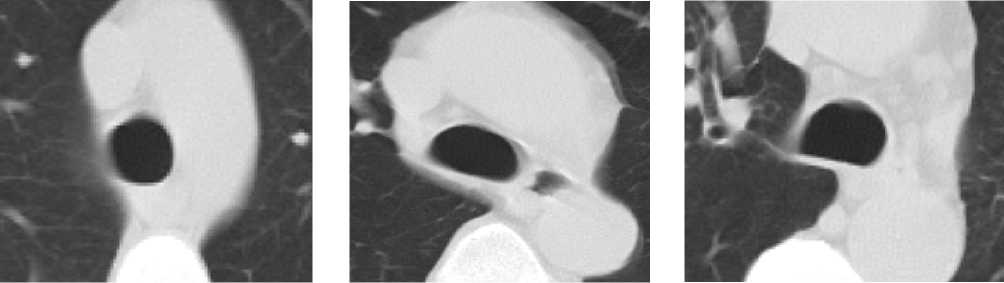

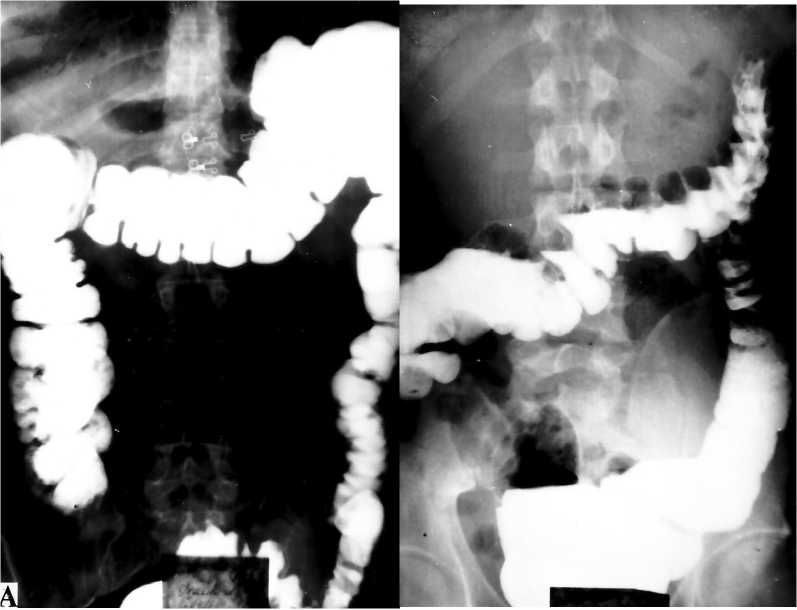

Рис. 2. Значительное смещение вниз поперечной ободочной кишки, правого и левого изгибов при изменении положения тела с горизонтального (А) на вертикальное (Б). Ирригограммы.

ловека форма просвета грудного отдела трахеи может иметь 5 видов: кроме описанной выше, округлая, овальная, треугольная, серповидная (при вдавливании в просвет мембранозной стенки пищевода).

Наиболее частым скелетотопическим уров- шее развитие топографической и клинической анатомии.

Эта цель имеет два основных аспекта.

Первый – создание клинической анатомии живого человека. Одним из результатов ряда выполненных исследований оказались данные об иных показателях анатомии и топографий ряда органов живого человека в сравнении с данными, полученными при изучении трупного материала. Так, например, форма просвета грудного отдела трахеи описывается обычно как полуовальная с плоской задней мембранозной стенкой. По данным В. Н. Васюкова (рис. 1), на компьютерных томограммах живого че-

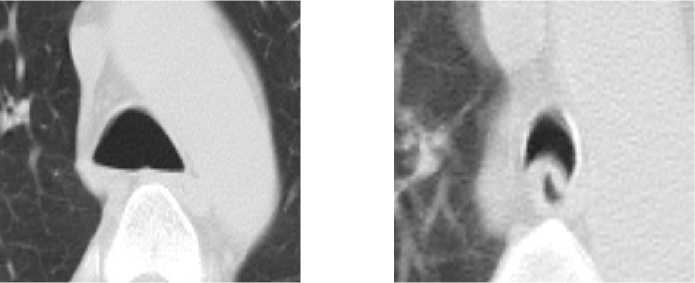

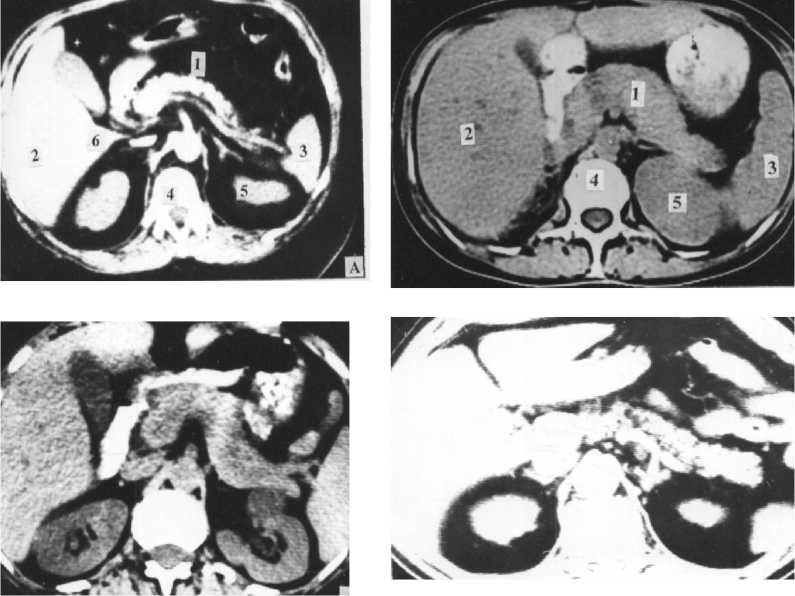

Рис. 3. Различия формы и положения поджелудочной железы на компьютерных томограммах.

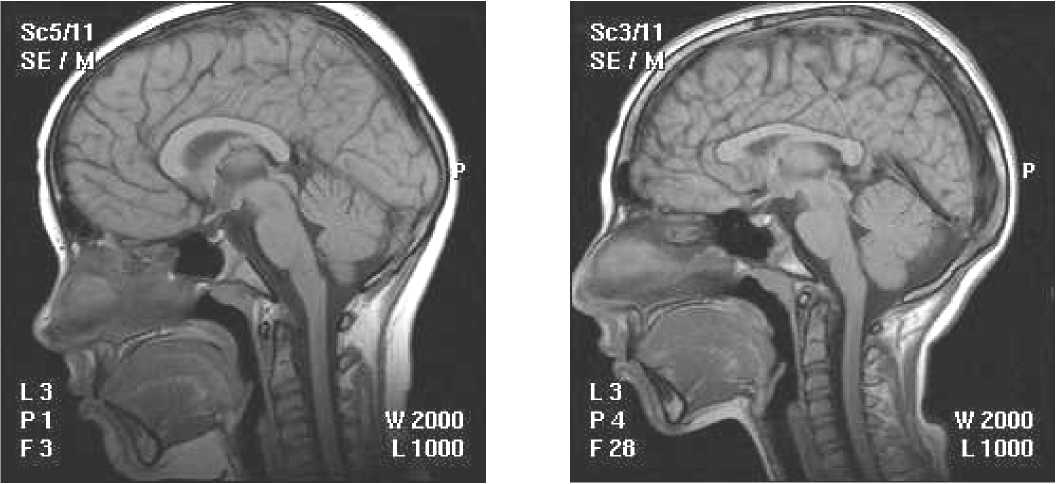

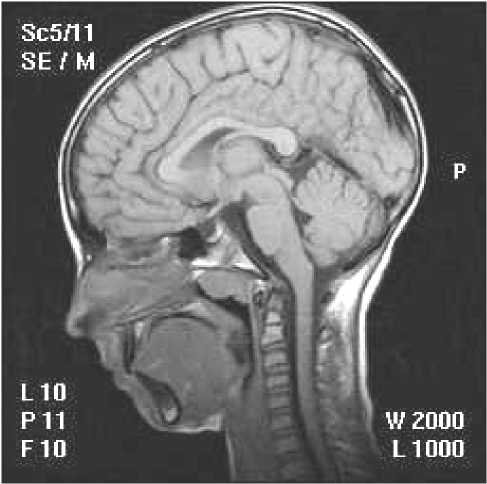

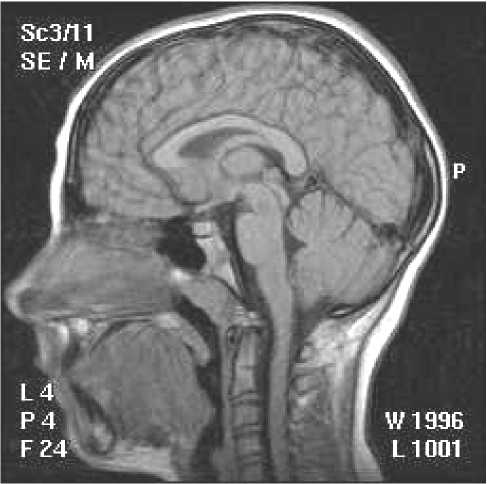

Рис. 4. Индивидуальные различия мозолистого тела головного мозга детей раннего школьного возраста на сагиттальных МРТ-граммах.

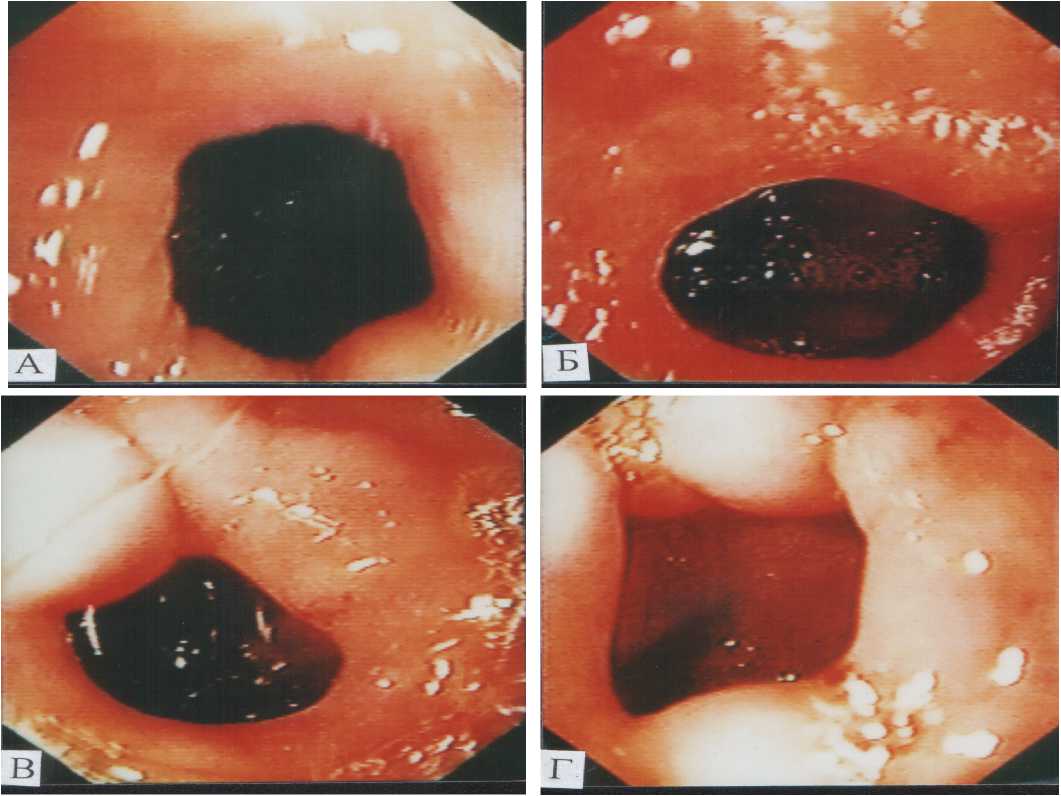

Рис. 5. Различия формы отверстия привратника на эндофотографиях при его максимальном открытии.

нем бифуркации трахеи является не Th4, а Th5.

А. М. Адегамова [1] показала, что скелето-топия правого и левого изгибов и поперечной ободочной кишки изменяется при горизонтальном и вертикальном положении тела с разницей по высоте до 3-х позвонков (рис.2)

Второй аспект – более широкое исследование индивидуальных, возрастных и половых различий, другими словами развитие и углубление важнейшей составной части современной топографической анатомии – учения об анатомической изменчивости человека.

В таких исследованих выявляются более разнообразные индивидуальные анатомические различия. Примерами могут быть: индивидуальные и возрастные различия формы и расположения поджелудочной железы, выявленные Л. М. Железновым [6] (рис.3), индивидуальные и возрастные различия структур головного мозга в детском возрасте, изученные С. С. Струковой [26] (рис.4), различия формы отверстия привратника при максимальном открытии [22,24] (рис.5).

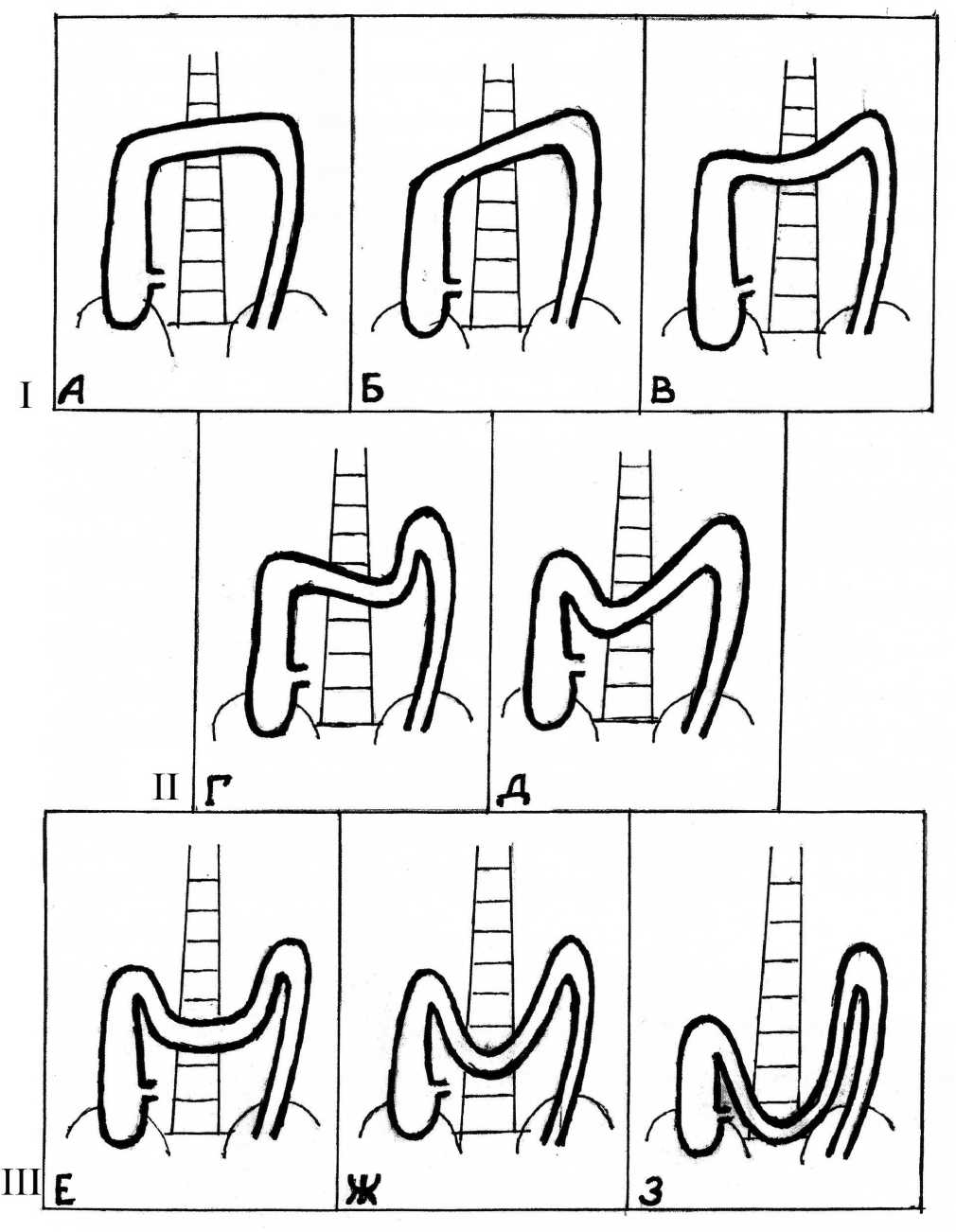

Изучение прижизненных анатомических различий позволяет сформировать полные диапазоны индивидуальных различий с выделением крайних и промежуточных форм. Так, например, в современной литературе обычно выделяют три формы ободочной кишки: Л-, М-, и П — образную. Изучение рентгеноанатомических различий ободочной кишки, проведенное А. М. Адегамовой, позволило составить пол- ный диапазон ободочной кишки, включающий две крайние формы и 6 промежуточных, переходных от одной крайней формы к другой (рис.6).

Такое широкое изучение возможно прежде всего потому, что оно может проводиться на большем количестве наблюдений, определяемом задачами конкретного исследования, а также возможностями получения необходимого материала. Оно должно равняться не десяткам, а, как правило, сотням наблюдений, во всяком случае более 100 в соответствии с указаниями В. Н. Шевкуненко.

Вот некоторые примеры количества исследований из нашей кафедры:

— рентгеноанатомия ободочной кишки [1] — 270 пациентов;

-

— МРТ-анатомия головного мозга в детском возрасте [26] — 150 детей ;

-

— эндоскопическая анатомия гастродуоденального перехода [22] — 220 юношей;

-

— ультразвуковая анатомия щитовидной железы 27 – 450 человек;

-

— эндоскопическая анатомия пищеводножелудочного перехода в норме и при патологии [6] – 1143 взрослых и детей;

Рис. 6. Схема диапазона различий ободочной кишки.

-

— ультразвуковая анатомия плодов-близнецов [21] — 328 пар.

— КТ-анатомия бифуркации трахеи (М. Н. Васюков) — 110 взрослых

— КТ-анатомия забрюшинного пространства [19] – 150 взрослых.

Характеризуя количественно материал исследования, следует обратить внимание на особенность его получения.

Абсолютно здоровым людям не выполняют исследований с применением методов прижизненной визуализации. Они назначаются для диагностики патологических состояний или их исключения. Поэтому для изучения вопросов клинической анатомии в условиях нормы нужно отбирать наблюдения без признаков патологических изменений. Такие исследовательские выборки мы обозначаем как условная норма.

Важнейшей особенностью большинства прижизненных исследований является возможность получать большой массив анатомических данных, позволяющий давать морфометрическую характеристику органов и областей, выявить математически обоснованные анатомо-функциональные закономерности.

Показательно в этом отношении выполненное С. Н. Лященко [19] изучение КТ-анатомии забрюшинного пространства, по результатам которого дана морфометрическая вариационная характеристика размеров и объема разных отделов и частей забрюшинного пространства, его клетчаточных слоев.

Важной прикладной целью исследований с применением методов прижизненной визуализации является изучение изменений топографии

Таблица 1.

Таблица соответствия уровней аксиальных томографических срезов уровням позвоночного столба.

|

Уровень позвоночного столба |

Уровень среза (мм) |

|

Середина тела Th10 (проекция мечевидного отростка) |

0,0 |

|

Нижний край тела Th10 |

12,0 |

|

Межпозвоночный диск Th10-Th11 |

16,0 |

|

Верхний край тела Th11 |

20,0 |

|

Середина тела Th11 |

32,0 |

|

Нижний край тела Th11 |

44,0 |

|

Межпозвоночный диск Th11-Th12 |

48,0 |

|

Верхний край тела Th12 |

52,0 |

|

Середина тела Th12 |

64,0 |

|

Нижний край тела Th12 |

76,0 |

|

Межпозвоночный диск Th12-L1 |

80,0 |

|

Верхний край тела L1 |

85,0 |

|

Середина тела L1 |

98,0 |

|

Нижний край тела L1 |

110,0 |

|

Межпозвоночный диск L1-L2 |

115,0 |

|

Верхний край тела L2 |

119,0 |

|

Середина тела L2 |

133,0 |

|

Нижний край тела L2 |

147,0 |

К таким работам примыкают интересные и практически важные исследования по изучению изменений анатомии и топографии внутренних органов после различных оперативных вмешательств в виде резекций и эктомий. Это направление сейчас развивается в нашем коллективе. Одним из примеров может быть изучение топографо-анатомических изменений в средостении после операций типа Льюиса по поводу рака грудного отдела пищевода, выполняемое П. В. Самойловым. В таких исследованиях мы видим возможность проведения различных анатомофункциональных сопоставлений.

Применение методов прижизненной визуализации оказывается полностью оправданным при разработке и анатомическом обосновании органов при различных объемных процессах. Примерами таких исследований является изучение изменений топографии органов средостения при опухолевых поражениях пищевода и самого средостения (Рыков А. Е.), изменений положения отделов ободочной кишки при ее раке разных локализаций (Адегамова А. М.).

новых оперативных вмешательств, особенно оперативных доступов. В частности компьютерная томография позволяет индивидуализировать проекцию органа на кожные покровы, определять глубину расположения структуры в зависимости от конституциональных особенностей и положения больного на операционном столе. В совокупности такие исследо-

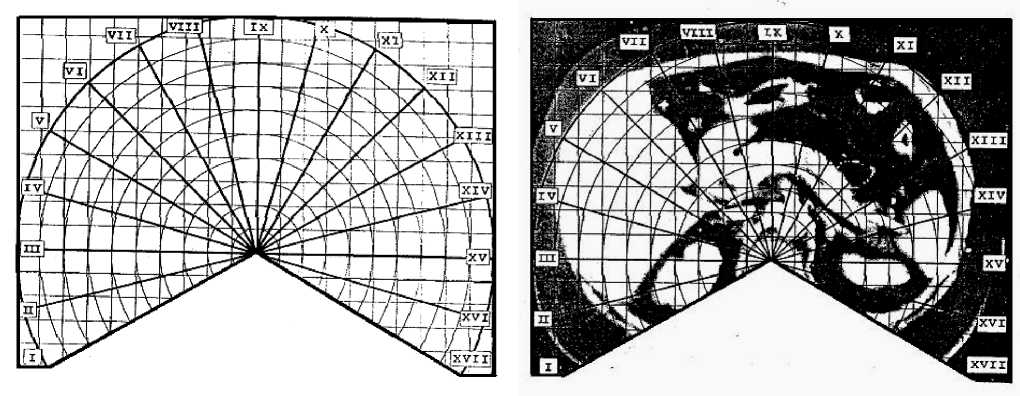

Рис. 7. Внешний вид многомерной сетки координат для изучения прижизненной топографии внутренних органов (А) и принцип её использования для анализа компьютерных томограмм (Б).

вания могут выливаться в патентуемые способы оперативных доступов: доступы к структурам головного мозга (ЛевошкоЛ. И. , Ишков С. В.), к надпочечнику (Лященко Д. Н.).

Среди целей прижизненных клиникоанатомических исследований мы указывали создание анатомических основ диагностических методов прижизненной визуализации.

Из изложенного выше становится ясным, что под анатомической основой следует понимать не только и не столько анатомическую идентификацию органов и структур (это конечно необходимо), а вариантную клиническую анатомию срезов и объемных изображений в их индивидуальном разнообразии с определением крайних форм и диапазона анатомических различий. Это тем более необходимо, что в современных руководствах и атласах по лучевой анатомии и диагностике такие данные почти не представлены.

Техническая и организационная сторона применения методов прижизненной визуализации для топографо-анатомических исследований имеет свои существенные особенности.

К методическим особенностям относятся:

-

1. Необходимая скелетотопическая привязка томограмм.

-

2. Определение базовых уровней аксиальных, фронтальных и сагиттальных томограмм.

-

3. Обязательная морфометрия структур на томограммах, ультразвуковых и эндоскопических изображениях.

-

4. Сопоставление методов прижизненной визуализации с традиционными методами топографо-анатомических исследований.

-

5. Комментируя приведенные методические особенности необходимо дать следующие пояснения.

Необходимость скелетототической привязки особенно очевидна для аксиальных КТ- и МРТ- томограмм. При КТ- или МРТ- исследовании томограф выдает серию томограмм, имеющих порядковую нумерацию и разное количество срезов в зависимости от шага (в 5,7,10 мм). Эти томограммы туловища следует соотносить с уровнями позвоночника. Такой перевод может быть сделан благодаря тому, что современные томографы выдают схему наложения уровней срезов на позвоночник. Кроме того, в нашей кафедре была разработана таблица соотношений томографических срезов с уровнями позвоночника (табл.1).

Вторым важным методическим моментом использования томограмм является определение базовых уровней, т. е. выделение из всей серии томограмм таких, которые будут подвергаться морфометрии и топографо-анатомическому анализу во всех наблюдениях. Именно это позволяет создать вариантную прижизненную топо- графическую анатомию изучаемых анатомических структур.

Так, например, при изучении компьютернотомографической анатомии средостения (Рыков А. Е.) выделены 6 базовых уровней по высоте средостения, забрюшинного пространства (Лященко С. Н.) – три базовых уровня, для надпочечной, почечной и подпочечной частей забрюшинного пространства.

Морфометрия томографических срезов, ультразвуковых и эндоскопических изображений методически обеспечивается современной аппаратурой (томографами, ультразвуковыми аппаратами, эндоскопами с фоторегистрацией.

Одним из морфометрических методов является способ морфометрической оценки томографических срезов (Каган И. И., Железнов Л. М., Фатеев И. Н.), состоящий в наложении разработанной координантной сетки на томограмму или ее изображение на экране с учетом масштаба изображения (рис.7).

Среди организационных особенностей прижизненных топографо-анатомических исследований важнейшими являются следующие. Их исполнителями могут быть:

-

а) Сотрудники и аспиранты кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. Для них необходимо освоение основ методов прижизненной визуализации, используемых в проводимом исследовании;

-

б) Практические врачи-хирурги, рентгенологи, узисты, эндоскописты и др., а также сотрудники и аспиранты клинических кафедр. Им необходимо освоить методологию и конкретные разделы клинической анатомии, принципы топографо-анатомического исследования.

Любым исполнителям важно владеть методами математического анализа.

Что касается научных руководителей или консультантов, то при таких исследованиях часто возникает необходимость привлечения научного консультанта-клинициста или второго научного руководителя (при двойной специальности диссертации).

Есть и еще одна организационная особенность.

Кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии не располагают томографами и серьезной эндоскопической техникой. Лишь отдельные кафедры имеют аппараты для ультразвукового исследования.

Поэтому сами исследования методами прижизненной визуализации выполняются в лечебных учреждениях и диагностических центрах, располагающих такой аппаратурой, а на кафедрах – проводится топографо-анатомический анализ, математическая обработка и обобщение данных.

Отсюда необходимость научного сотрудничества с лечебными учреждениями, контактов с их руководителями, проведения совместных исследований. Мы видим в этом большой положительный смысл как для кафедр, так и для лечебных учреждений. Для первых – это укрепление связей кафедр с практическим здравоохранением, для вторых – повышение научной квалификации врачей лечебного учреждения, его научно-практического статуса.

Таким образом, использование методов прижизненной визуализации является важнейшим и реальным путем развития прижизненной клинической анатомии и повышения научнопрактического уровня кафедр оперативной хирургии и топографической анатомии.

Список литературы Прижизненная визуализация как методическая основа современной клинической анатомии: принципы и опыт применения

- Адегамова А. М. Рентгеноанатомическая из менчивость ободочной кишки и ее клиническое значение. -Автореф. дис. … канд. мед. наук. -Оренбург, 2004. -28 с.

- Атлас анатомии человека в срезах. КТ и МРТ изображениях/Гарольд Эллис, Барии М. Логан, Эдриан К. Диксон; пер. с англ. В. Ю. Халатова,; под ред. Л. Л. Колесникова, А. Ю. Васильева, Е. А. Егоровой. -М.: ГЭОТАРМедиа, 2010. -288 с.

- Атлас лучевой анатомии человека/Филимо нов В. И., Шилкин В. В., Степанков А. А., Чура ков О. Ю. -М.: ГЭОТАРМедиа, 2010. -452 с.: ил.

- Баева И. Ю. Анатомометрическая характери стика плодов и новорожденных близнецов при многоплодной беременности. -Автореф. дис. … канд. мед. наук. -Оренбург, 2005. -18 с.

- Габуния Р. И., Колесникова Е. К. Компьютерная томография в клинической практике. М.: Медици на, 1995. -352 с.

- Дронова О. Б. Анатомоэндоскопические и клиникофункциональные основы гастроэзофа геальной рефлюксной болезни. Автореф. дис. … докт. мед. наук. -Оренбург, 2008. -38 с.

- Железнов Л.М. Микрохирургическая и компьютернотомографическая анатомия под желудочной железы и ее клиническое значение. автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук/Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии. Санкт-Петербург, 2002

- Каган И. И. Эндоскопическая анатомия полых органов и полостей: цели, содержание, опыт изучения//Морфологические ведомости (при ложение). -2004. -№ 1-2. -С. 44-45.

- Каган И. И. Методы прижизненной визуализации в современной клинической анатомии//Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. -2007. -№ 34. -С. 50 -52.

- Каган И. И., Адегамова А. М. Рентгеноанатомическая изменчивость ободочной кишки. -Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. -140 с.: ил.

- Каган И. И., Железнов Л. М. Поджелудочная железа: микрохирургическая и компьютерно томографическая анатомия. -М.: Медицина, 2004. -152 с.

- Каган И. И., Железнов Л. М., Фатеев И. Н. Способ изучения прижизненной топографии: Патент № 2171465//Бюл. изобр. -2001. -№ 21.

- Каган И. И., Жуков С. Г., Баева И. Ю. Близнецы на этапах пренатального онтогенеза. -Оренбург: Изд центр ОГАУ, 2007. -180 с.: ил.

- Каган И. И., Струкова С. С. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ. -М.: Медицина, 2009. -194 с.: ил.

- Ким В. И. Микрохирургическая анатомия твер дой оболочки на внутреннем основании черепа: Автореф. дис. … докт. мед. наук. -Уфа,2008. -38 с.

- Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике/Под ред. В. В. Митькова. -М.: ВИ ДАР. 1997. -472 с.

- Лайков А. В. Ультра звуковая анатомия вен нижних конечностей и их клапанного аппарата в норме и при венозной патологии. -Автореф. дис. … канд. мед. наук -Оренбург, 2008 -24 с.

- Лучевая анатомия человека/Под ред. Тро фимовой Т. Н. -СПб: Изд. дом СПбМАПО, 2005. -496 с.

- Лященко Д. Н. Микрохирургическая и компьютернотомографическая анатомия над почечников в обосновании малоинвазивной адреналэктомии. -Автореф. дис. … канд. мед. наук. -Оренбург, 2004. -24 с.

- Мищенко А. Н. Эндоскопическая анатомия долевых и сегментарных бронхов интактного и пораженного туберкулезом легкого. -Автореф. дис. … канд. мед. наук. -Оренбург, 2010. -20.

- Морфометрическая характеристика органов брюшной полости и забрюшинного пространства по данным прижизненной компьютерной томографии/Чемезов С. В., Железнов Л. М., Адегамова А. М., Лященко С. Н.//Морфология. -2003. -Т.124, № 5. -С. 3841.

- Новаковская Е. А. Эндоскопическая анатомия гастродуоденального перехода у юношей в норме и при некоторых видах патологии верхних отделов желудочнокишечного тракта. -Автореф. дис. … канд. мед. наук -Оренбург, 2008. -18 с.

- Применение методов прижизненной визуали зации (КТ, МРТ, УЗИ) в клиникоанатомических ис следованиях/Каган И. И., Чемезов С. В., Железнов Л. М., Ким В. И., Фатеев И. Н., Левошко Л. И., Селиванов В. И., Адегамова А. М., Ишков С. В., Грудкин А. А., Лященко Д. Н.//Клиническая анатомия и экспериментальная хирургия. -Оренбург, 2002. -Вып. 2. -С. 2834.