Прижизненные травмы черепа у скотоводов Горного Алтая скифского и гунно-сарматского времени (V в. до н.э. - V в. н.э.)

Автор: Тур С.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

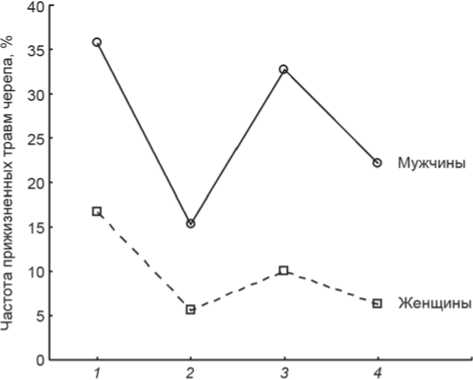

В статье анализируются прижизненные травмы черепа, частота которых может характеризовать уровень межличностного насилия, направленного не на убийство, а на ранение противника. Исследованы краниологические материалы пазырыкской (V-III вв. до н.э.) и булан-кобинской (II в. до н.э. - Vв. н.э.) культур, в общей сложности более 500 черепов взрослых индивидов. По меркам мирового масштаба общий уровень нелетального травматизма черепа у древних скотоводов Горного Алтая средний (у мужчин - 25,5 %, у женщин - 9,1 %), однако по этому показателю отмечаются существенные различия между южной и северной половиной пазырыкского ареала (у мужчин - 35,7 против 15,3 %, у женщин - 16,7 против 5,6 %), а также между ранним и поздним периодами булан-кобинской культуры (у мужчин - 32,7 против 22,1 %, у женщин - 10,0 против 6,3 %). Широкое распространение прижизненных травм черепа у «пазырыкцев» в высокогорных долинах Юго-Восточного и Южного Алтая могло быть результатом борьбы за ограниченные природные ресурсы в условиях сурового климата, у ранних «булан-кобинцев» скорее было связано с появлением мигрантов. В гунно-сарматское время по сравнению со скифским среди мужчин участились случаи «травматического рецидивизма». В межличностных конфликтах алтайских скотоводов главной мишенью при нанесении ударов было лицо противника, только в столкновениях «булан-кобинских» мужчин удары по голове были менее избирательными. Зажившие травмы лица у женщин являлись, по-видимому, результатом семейного насилия.

Прижизненные травмы черепа, насилие, скотоводы, эпоха раннего железа, пазырыкская и булан-кобинская культуры, горный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145145933

IDR: 145145933 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.148-157

Текст научной статьи Прижизненные травмы черепа у скотоводов Горного Алтая скифского и гунно-сарматского времени (V в. до н.э. - V в. н.э.)

Травмы свода черепа, локализующиеся выше т.н. края шляпы (hat brim line) – на чешуе лобной, теменных костях и верхней части затылочной, а также лицевого скелета обычно имеют преднамеренное происхождение [Sheperd et al., 1990; Hussain et al., 1994; Walker, 1997; Maxeiner, Ehrlich, 2000; Harrod, Liénard, Martin, 2012], в силу чего являются одним из наиболее важных источников для изучения проявлений бытового и военного насилия в древних обществах. Прижизненные повреждения черепа, идентифицируемые по признакам заживления, во многих случаях связаны с межличностным насилием, направленным не на убийство, а на ранение противника [Walker, 1989, 1997; Harrod, Liénard, Martin, 2012; Martin, Harrod, 2015]. Как показывают кро сс-культурные исследования, между разными формами насилия, летального и нелетального, существуют слабые положительные корреляции [Ember C.R., Ember M., 1994]. Вместе с тем высокий уровень прижизненных травм черепа может служить независимым индикатором социальной напряженности в обществе [Walker, 1989; Baustian et al., 2012].

Цель работы – провести сравнительный анализ прижизненного травматизма черепа у скотоводов Горного Алтая скифского (V–III вв. до н.э.) и гунно-сарматского (II в. до н.э. – V в. н.э.) времени. Ранее было установлено, что возникновение и смена в Центральной Азии господствующих империй хунну (II в. до н.э. – I в. н.э.), сяньби (II – III вв. н.э.) и жу-жаней (вторая половина IV – V в. н.э.) оказывали существенное влияние на уровень военной активности в этом регионе [Тур, Матренин, Соенов, 2018, с. 132]. Однако вопрос о том, в какой мере скотоводческий образ жизни в условиях Горного Алтая был сопряжен с проявлениями насилия на бытовом уровне, остается слабо изученным.

Материал и методы

Анализировались зажившие травмы черепа взрослых индивидов. Черепа пазырыкской культуры скифского времени были разделены на две локально-территориальные выборки: одна из Юго-Восточного и Южного Алтая, другая из Центрального, Северного и Северо-Западного. Выборка булан-кобинской культуры гунно-сарматского времени включала черепа из могильников, расположенных преимущественно в Центральном Алтае. Последние для анализа хронологической динамики травматизма по возможности были разделены на два периода – хунно-раннесяньбийский (II в. до н.э. – начало III в. н.э.) и позднесяньбийско-жужанский (вторая половина III – V в. н.э.).

Пол и возраст индивидов определялись стандартными остеологическими методами [Standards…, 1994, p. 15–38]. Использовались следующие возрастные градации: молодые – 17–35, зрелые – 35–50, старые – больше 50 лет.

Основная методическая сложность изучения краниальных травм в палеопопуляциях на эпидемиологическом уровне заключается в том, что анализ фрагментарных черепов дает заниженную оценку относительного числа травмированных индивидов, а сохранность материалов из разных археологических памятников может существенно различаться. Как показывает опыт, наиболее часто при раскопках повреждаются или утрачиваются грацильные носовые ко сточки. Так, по данным Ф. Уолкера, в некоторых из обследованных им краниологических выборок носовые ко сточки отсутствовали у 50–70 % индивидов, тогда как свод черепа сохранился менее чем наполовину только у 10–30 % [Walker, 1997, р. 150]. Проблема неодинаковой сохранности актуальна и для краниологических материалов из па-зырыкских и булан-кобинских могильников. Для того чтобы минимизировать влияние этого фактора, частота встречаемости травм костей носа, лица и свода вычислялась, исходя из числа наблюдений по каждому из этих признаков. Отсутствие травмы регистрировалось в том случае, если сохранилось не менее 75 % поверхности костей соответствующей части черепа. Этот же критерий использовался и при вычислении интегрального показателя – частоты травмированных черепов. Кроме того, в тех случаях, когда в наличии имелась только правая или левая половина черепа отно сительно хорошей сохранности, число наблюдений отмечалось как 0,5 [Ibid., р. 149]. В итоге суммарная выборка пазырыкской культуры насчитывала 253 индивида (128 мужчин и 125 женщин), булан-кобинской – 277 (182 мужчины и 95 женщин).

Прижизненные травмы анализировались с учетом их размеров, локализации в передней или задней половине черепа (относительно точки bregma), на правой или левой стороне. Для проверки достоверности различий частоты встречаемости травм в исследованных выборках (р < 0,05) использовался двусторонний точный критерий Фишера. Уровень прижизненного травматизма черепа у алтайских скотоводов оценивался также в масштабе межгрупповых различий на широком географическом и хронологическом фоне в категориях малых, средних и больших величин. При этом учитывались доступные литературные данные по частоте заживших травм черепа в 42 краниологических выборках удовлетворительной или относительно хорошей сохранности, происходящих из разных частей света и датирующихся от неолита до XVII в. н.э. К категории средних относились значения интерквар- тильного диапазона. С учетом возможной связи между летальными и нелетальными формами насилия для каждой исследованной выборки приводится также частота травм черепа, сопутствовавших смерти.

Прижизненные травмы черепа в выборках пазырыкской и булан-кобинской культур

Пазырыкская культура (табл. 1,2). В скифское время уровень прижизненных травм черепа у мужчин был существенно выше, чем у женщин (24,2 про тив 10,4 %, р = 0,005). Для обоих полов характерны локально-территориальные различия: в северной половине пазырыкского ареала по сравнению с южной этот показатель значительно ниже (у мужчин 15,3 против 35,7 %,р = 0,012; у женщин 5,6 против 16,7 %, р = 0,072).

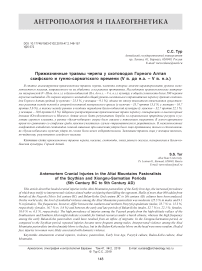

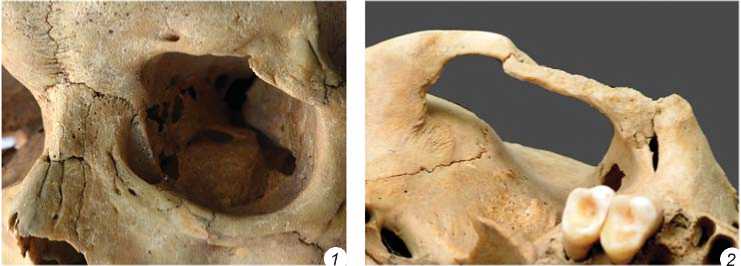

Травмы лицевого скелета встречаются чаще, чем свода черепа (у мужчин - 22,3 против 8,6 %, р = 0,004; у женщин 12,8 против 2,4 %, р = 0,005). Наиболее распространенными лицевыми травмами во всех выборках являются переломы носовых костей (рис. 1). В двух случаях они сопровождались переломами прилегающей части верхнечелюстной

Таблица 1. Травмы черепа в мужских выборках пазырыкской культуры

|

Выборка |

Прижизненные травмы костей |

Смертельные травмы |

Суммарно |

|||

|

носа |

лица |

свода |

черепа |

|||

|

Юго-Восточный и Южный Алтай |

||||||

|

Ак-Алаха-1, -3-5 |

0/1 |

0/4 |

2/5 |

2/5 |

0/5 |

2/5 |

|

Алагаил-1, -2 |

2/2 |

2/2 |

0/2 |

2/2 |

0/2 |

2/2 |

|

Баратал-1, -2 |

1/5 |

1/5 |

2/5 |

2/5 |

4/5 |

4/5 |

|

Барбургазы-1-3 |

0/2 |

0/3 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

|

Бертек-1, -10, -12, -27 |

1/3 |

1/3 |

0/4 |

1/4 |

0/4 |

1/4 |

|

Бураты-4 |

... |

... |

0/1 |

0/1 |

1/1 |

1/1 |

|

Джолин-1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Курайская степь |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

1/2 |

1/2 |

|

Кызыл-Джар-1-5, -8 |

2/10 |

2/11 |

1/10 |

2/10 |

1/10 |

3/10 |

|

Малталу |

1/2 |

1/3 |

0/3 |

1/3 |

0/3 |

1/3 |

|

Уландрык-1-4 |

4/10 |

5/11 |

0/13 |

5/13 |

2/13 |

7/13 |

|

Юстыд-1, -12, -22 |

5/6 |

5/6 |

1/6 |

5/6 |

0/6 |

5/6 |

|

Суммарно |

16/44 (36,4 %) |

17/51 (33,3 %) |

6/56 (10,7 %) |

20/56 (35,7 %) |

9/56 (16,1 %) |

27/56 (48,2 %) |

|

Центральный, Северный и Северо-Западный Алтай |

||||||

|

Балык-Соок |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

|

|

Берсюкта-2 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

||

|

Бике-1, -3 |

0/1 |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

0/3 |

|

Верх-Еланда-2 |

0/1 |

0/3 |

0/6 |

0/6 |

2/6 |

2/6 |

|

Кайнду |

0/1 |

0/1 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

|

Майма-4 |

0/1 |

0/2 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

|

Тавдушка |

0/3 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

|

Тыткескень-6 |

2/18 |

3/19 |

3/23 |

6/23 |

2/23 |

6/23 |

|

Ханкаринский Дол |

1/6 |

2/3 |

0/5 |

2/5 |

0/5 |

2/5 |

|

Чобурак-1, -2 |

0/2 |

0/2 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

|

Чултуков лог-1, -2 |

1/10 |

1/11 |

2/14 |

3/14 |

0/14 |

3/14 |

|

Ябоган-2, -3 |

0/4 |

0/3 |

0/5 |

0/5 |

1/5 |

1/5 |

|

Суммарно |

4/47 (8,5 %) |

6/52 (11,5 %) |

5/72 (6,9 %) |

11/72 (15,3 %) |

5/72 (6,9 %) |

14/72 (19,4 %) |

Примечания. Первая цифра - количество травмированных черепов, вторая - число наблюдений. Курсивом выделены локально-территориальные различия, значимые на статистическом уровне.

Таблица 2. Травмы черепа в женских выборках пазырыкской культуры *

|

Выборка |

Прижизненные травмы костей |

Смертельные травмы |

Суммарно |

|||

|

носа |

лица |

свода |

черепа |

|||

|

Юго-Восточный и Южный Алтай |

||||||

|

Ак-Алаха-1, -3-5 |

2/2 |

2/2 |

0/2 |

2/2 |

0/2 |

2/2 |

|

Алагаил-1, -2 |

1/2 |

1/2 |

0/3 |

1/3 |

0/3 |

1/3 |

|

Баратал-1, -2 |

0/2 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

|

Барбургазы-1, -2 |

2/7 |

2/8 |

0/8 |

2/8 |

1/8 |

3/8 |

|

Бураты-8 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Верх-Кальджин-1 |

... |

... |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Джолин-1-3 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

|

Кальджин-6 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Курайская степь |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Кызыл-Джар-1-5, -8 |

0/5 |

0/6 |

0/6 |

0/6 |

0/6 |

0/6 |

|

Малталу |

1/2 |

1/2 |

1/2 |

1/2 |

0/2 |

1/2 |

|

Мойнак-2 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Уландрык-1-4 |

1/10 |

1/10 |

0/14 |

1/14 |

0/14 |

1/14 |

|

Юстыд-1, -12, -22 |

2/6 |

2/7 |

0/8 |

2/8 |

0/8 |

2/8 |

|

Суммарно |

9/43 (20,9 %) |

9/47 (19,1 %) |

1/54 (1,9 %) |

9/54 (16,7 %) |

1/54 (1,9 %) |

10/54 (18,5 %) |

|

Центральный, Северный и Северо-Западный Алтай |

||||||

|

Балык-Соок |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Бике-3 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Верх-Еланда-2 |

0/2 |

1/3 |

0/3 |

1/3 |

0/3 |

1/3 |

|

Кайнду |

0/2 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

|

Майма-4 |

0/5 |

0/5 |

1/11 |

1/11 |

1/11 |

2/11 |

|

Тавдушка |

1/6 |

1/7 |

0/8 |

1/8 |

0/8 |

1/8 |

|

Тыткескень-6 |

0/7 |

0/10 |

0/13 |

0/13 |

0/13 |

0/13 |

|

Ханкаринский Дол |

0/4 |

0/5 |

0/7 |

0/7 |

0/7 |

0/7 |

|

Чобурак-2 |

0/1 |

... |

... |

... |

... |

... |

|

Чултуков лог-1, -2 |

0/8 |

1/10 |

1/22 |

2/22 |

0/22 |

2/22 |

|

Ябоган-3 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Суммарно |

1/38 (2,6 %) |

3/47 (6,4 %) |

2/71 (2,8 %) |

4/71 (5,6 %) |

1/71 (1,4 %) |

6/71 (8,5 %) |

*См. примеч. к табл. 1.

Рис. 1. Примеры заживших переломов носовых костей в выборке пазы-рыкской культуры ЮгоВосточного Алтая.

1 – Бертек-10, кург. 3, мужчина зрелого возраста; 2 – Уландрык-2, кург. 7, погр. 1, мужчина зрелого возраста; 3 – Малталу, кург. 25, старая женщина.

кости (Уландрык-2, кург. 6, погр. 4; Юстыд-12, кург. 3). Помимо этого были отмечены переломы нижней челюсти (Верх-Еланда-2, кург. 2, погр. 2/3, Чултуков Лог-1, погр. 117), скуловой дуги (Тытке-скень-6, погр. 88) и надбровья (Ханкаринский Дол, погр. 17). Результатом преднамеренной травмы могла быть также прижизненная утрата передних зубов у одного молодого мужчины (Уландрык-3, кург. 1). Локально-территориальные различия по частоте переломов костей носа у мужчин (р = 0,002) и женщин (р = 0,016), а также лицевых костей у мужчин (р = 0,010) статистически значимы.

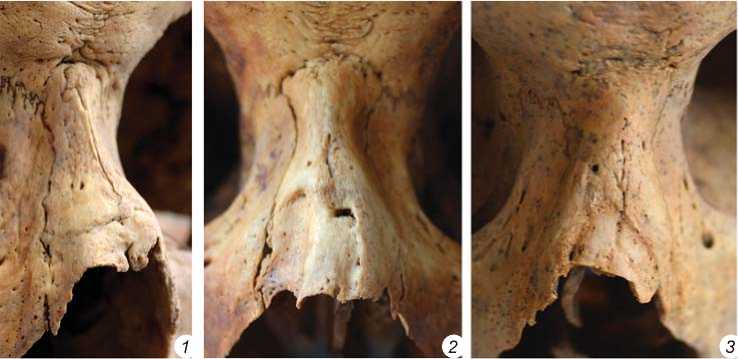

Зажившие травмы свода черепа, отмеченные у десяти мужчин, трех женщин и двух детей, представлены в основном небольшими вдавленными переломами (рис. 2, 4, 5 ), которые обычно возникают от удара тупым предметом с ограниченной поверхностью. Почти все они локализуются на лобной кости. Средняя площадь таких переломов у мужчин 74 мм2, у женщин 235 мм2. На краю одного из них зарос маленький обломок камня (Чултуков Лог-2, кург. 5, погр. 1). Линейные переломы свода встречаются в единичных случаях (Тыткескень-6, погр. 92/1). Травмы лицевого скелета и свода черепа незначительно чаще локализуются на левой, чем на правой стороне (у мужчин 11 : 8, у женщин 7 : 3).

Рис. 2. Примеры заживших вдавленных переломов на костях свода черепа в выборках пазырыкской и булан-кобинской культур.

1 - на правом лобном бугре мужчины зрелого возраста, Айрыдаш-1, кург. 44; 2 - в передней половине правой теменной кости мужчины зрелого возраста, Булан-Кобы-4, кург 2, погр. 2/1; 3 - на лобной кости молодого мужчины, Кызыл-Джар-1, погр. 9 (впускное); 4 - на правой теменной кости старой женщины, Малталу, кург. 25; 5 - в левой половине лобной кости молодого мужчины, Ак-Алаха-5, кург. 3, погр. 1; 6 - в области правого теменного бугра молодого мужчины, Бош-Туу-1, погр. 10.

В большинстве случаев прижизненные повреждения черепа были одиночными. Трое мужчин и одна женщина имели по два заживших перелома (носовых костей и лобной), которые, однако, могли быть результатом одного эпизода насилия. На четырех мужских черепах отмечается сочетание прижизненного повреждения и травмы, сопутствующей смерти, из чего следует, что по крайней мере 9,8 % мужчин, имевших травматические повреждения головы, становились участниками столкновений неоднократно.

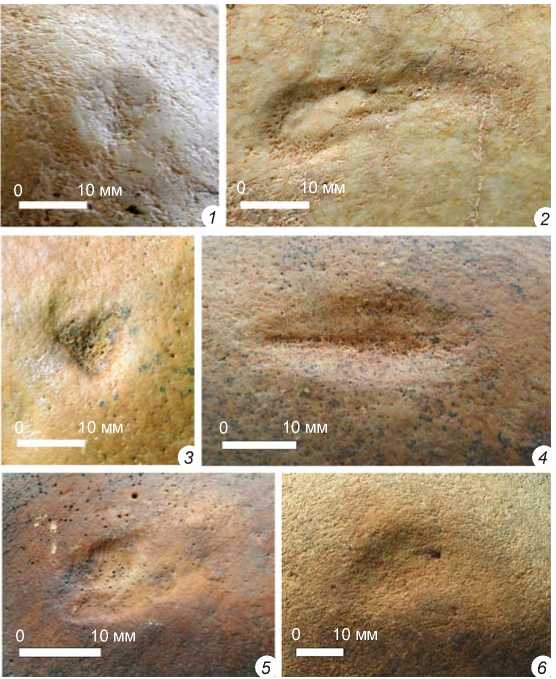

В масштабе межгрупповых различий частота прижизненных травм черепа в мужской и женской выборках из южных районов распространения пазырыкской культуры высокая, из северных - средняя (рис. 3).

Булан-кобинская культура (табл. 3, 4). В выборке гунно-сарматского времени прижизненные травмы имеют 26,4 % мужских и 7,4 % женских черепов, ген-

Рис. 3. Диапазон размаха частоты прижизненных травм черепа в скелетных выборках.

1 , 2 - пазырыкская культура: 1 - Юго-Восточного и Южного Алтая, 2 - Центрального, Северного и Северо-Западного Алтая; 3 , 4 - булан-кобинская культура: 3 - хунно-раннесяньбий-ского времени, 4 - позднесяньбийско-жужанского времени.

а - медиана; б - 25-75 %; в - размах без выбросов; г - выбросы.

Таблица 3 . Травмы черепа в мужской выборке булан-кобинской культуры

|

Выборка |

Прижизненные травмы костей |

Смертельные травмы |

Суммарно |

|||

|

носа |

лица |

свода |

черепа |

|||

|

Айрыдаш-1 |

0/12 |

2/27 |

6/31 |

8/31 |

7/31 |

11/31 |

|

Белый Бом-2 |

2/6 |

2/9 |

0/10 |

2/10 |

1/10 |

3/10 |

|

Бийке |

... |

... |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Боочи |

0/2 |

0/2 |

1/3 |

1/3 |

1/3 |

2/3 |

|

Бош-Туу-1 |

5/29 |

6/33 |

8/32 |

12/32 |

1/32 |

12/32 |

|

Булан-Кобы-4 |

5/17 |

5/16 |

3/16 |

6/16 |

0/16 |

6/16 |

|

Верх-Еланда-2 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Верх-Уймон |

0/2 |

1/2 |

0/6 |

1/6 |

2/6 |

2/6 |

|

Дялян |

0/1 |

0/1 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

0/3 |

|

Кара-Бом-11 |

0/2 |

0/2 |

1/2 |

1/2 |

0/2 |

1/2 |

|

Карбан-1 |

0/2 |

0/4 |

1/6 |

1/6 |

1/6 |

2/6 |

|

Курайка |

0/5 |

0/6 |

1/6 |

1/6 |

2/6 |

3/6 |

|

Кызыл-Джар-1 |

... |

0/1 |

1/1 |

1/1 |

0/1 |

1/1 |

|

Сальдяр-2 |

0/1 |

1/1 |

0/2 |

1/2 |

0/2 |

1/2 |

|

Степушка-1, -2 |

2/13 |

3/23 |

3/26 |

6/26 |

6/26 |

10/26 |

|

Тыткескень-6 |

... |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Улита |

0/4 |

0/7 |

1/12 |

1/12 |

1/12 |

2/12 |

|

Усть-Балыктыюль |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Усть-Эдиган |

2/10 |

2/12 |

3/13 |

4/13 |

2/13 |

5/13 |

|

Ябоган-3 |

1/3 |

1/4 |

0/4 |

1/4 |

0/4 |

1/4 |

|

Яломан-2, запад. гр. |

0/2 |

0/2 |

1/3 |

1/3 |

0/3 |

1/3 |

|

Яломан-2, центр. гр. |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

|

II в. до н.э. – начало III в.н.э. |

7/43 (16,3 %) |

9/52 (17,3 %) |

13/55 (23,6 %) |

18/55 (32,7 %) |

4/55 (7,3 %) |

20/55 (36,4 %) |

|

Вторая половина III – V в. н.э. |

9/63 (14,3 %) |

13/90 (14,4 %) |

14/113 (12,4 %) |

25/113 (22,1 %) |

19/113 (16,8 %) |

37/113 (32,7 %) |

|

Суммарно |

17/115 (14,8 %) |

23/157 (14,6 %) |

30/182 (16,5 %) |

48/182 (26,4 %) |

24/182 (13,2 %) |

63/182 (34,6 %) |

Примечание. Первая цифра – количество травмированных черепов, вторая – число наблюдений.

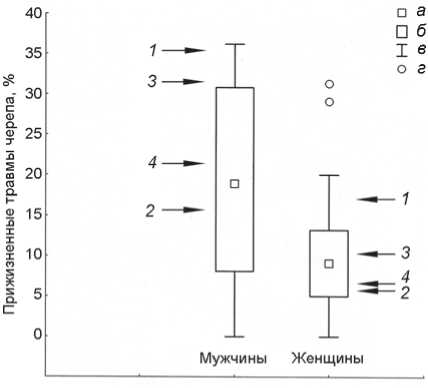

дерные различия высокозначимы на статистическом уровне ( р = 0,000). Повреждения лицевого скелета, включающие переломы носовых, верхнечелюстной и скуловой костей, надбровья и надпереносья, костей орбиты, а также нижней челюсти отмечены у 14,6 % мужчин и 6,1 % женщин (рис. 4). Наиболее распространенными среди них являются травмы носа, которые у мужчин встречаются достоверно чаще, чем у женщин (14,8 против 4,5 %, р = 0,047). Переломы других лицевых костей нередко сопутствуют травме носа (5 из 13).

Повреждения свода черепа, представленные в основном небольшими вдавленными переломами округлой или овальной формы, в мужской выборке бу-лан-кобинской культуры встречаются с не меньшей частотой, чем травмы лицевого скелета (см. рис. 2, 1–3, 6), однако для женщин они не характерны. Гендерные различия по этому показателю статистически высокозначимы (р = 0,000). Хотя размеры вдавленных переломов у мужчин значительно варьируют (от 20 до 1 980 мм2), площадь дефектов на теменных костях в среднем больше, чем на лобных (149,9 против 284,8 мм2). В нескольких случаях помимо вдавленных переломов свода черепа были отмечены линейные (Айрыдаш-1, кург. 124, Степушка-1, кург. 15, погр. 1, Усть-Эдиган, погр. 3, 3а).

Зажившие травмы чаще локализуются в передней половине черепа: у мужчин 46 против 18 ( р = 0,018), у женщин 7 против 1 ( р = 0,282). В распределении дефектов с правой и левой стороны различий не обнаружено (27 : 26). Некоторые черепа имеют по две-три зажившие травмы, которые могли возникнуть в результате одного эпизода насилия. Однако у восьми мужчин, преимущественно молодых, особенности локализации, различия в размерах и форме прижизненных повреждений скорее свидетельствуют об их появлении в разное время. Еще на девяти мужских черепах заживший перелом сочетается с травмой, сопут-

Таблица 4. Травмы черепа в женской выборке булан-кобинской культуры*

|

Выборка |

Прижизненные травмы костей |

Смертельные травмы |

Суммарно |

|||

|

носа |

лица |

свода |

черепа |

|||

|

Айрыдаш-1 |

0/14 |

0/21 |

0/22 |

0/22 |

2/22 |

2/22 |

|

Белый Бом-2 |

0/5 |

0/8 |

0/8 |

0/8 |

1/8 |

1/8 |

|

Бош-Туу-1 |

1/11 |

2/11 |

0/11 |

2/11 |

0/11 |

2/11 |

|

Булан-Кобы-4 |

1/10 |

2/11 |

1/11 |

3/11 |

1/11 |

4/11 |

|

Верх-Уймон |

... |

... |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

|

Дялян |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Кара-Бом-11 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Карбан-1 |

1/2 |

1/3 |

0/3 |

1/3 |

0/3 |

1/3 |

|

Курайка |

0/3 |

0/4 |

1/5 |

1/5 |

0/5 |

1/5 |

|

Степушка-1, -2 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

0/4 |

|

Улита |

0/2 |

0/5 |

0/7 |

0/7 |

0/7 |

0/7 |

|

Усть-Балыктыюль |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Усть-Эдиган |

0/10 |

0/9 |

0/14 |

0/14 |

2/14 |

2/14 |

|

Ябоган-3 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

0/1 |

|

Яломан-2, запад. гр. |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

0/2 |

|

II в. до н.э. - начало III в. н.э. |

2/25 (8,0 %) |

3/25 (12,0 %) |

0/30 (0,0 %) |

3/30 (10,0 %) |

2/30 (6,7 %) |

5/30 (16,7 %) |

|

Вторая половина III - V в. н.э. |

1/40 (2,5 %) |

2/55 (3,6 %) |

2/63 (3,2 %) |

4/63 (6,3 %) |

4/63 (6,3 %) |

8/63 (12,7 %) |

|

Суммарно |

3/67 (4,5 %) |

5/82 (6,1 %) |

2/95 (2,1 %) |

7/95 (7,4 %) |

6/95 (6,3 %) |

13/95 (13,7 %) |

*См. примеч. к табл. 3.

Рис. 4. Примеры заживших травм лицевого скелета на булан-кобинских черепах.

1 – перелом носовых костей и левого скулового отростка лобной кости у молодого мужчины, Булан-Кобы-4, кург. 1, погр. 2; 2 – перелом правой верхнечелюстной и скуловой кости у женщины зрелого возраста, Булан-Кобы-4, кург. 2, погр. 3.

ствующей смерти. Суммирование вероятных случаев повторного травматизма приводит к заключению, что 27,0 % мужчин, имевших травмы головы, участвовали в столкновениях неоднократно.

Существенных межгрупповых различий в распространении прижизненных травм черепа у носителей булан-кобинской культуры не наблюдается. Однако в позднесяньбийско-жужанский период по сравнению с хунно-раннесяньбийским уровень нелетального насилия у мужчин несколько снижается ( р = 0,075). По меркам мирового масштаба частота заживших травм черепа в мужской и женской булан-кобинских выборках средняя, у мужчин в хунно-раннесяньбий-ский период высокая (см. рис. 3).

Обсуждение результатов

Во всех исследованных выборках частота прижизненных травм черепа у мужчин выше, чем у женщин, что является универсальной тенденцией для разных регионов и эпох [Knüsel, Smith, 2014]. В целом для алтайских скотоводов характерен средний уровень нелетального травматизма, хотя по этому показателю в скифский период выявляются существенные локально-территориальные различия, а в гунно-сарматский – хронологические (рис. 5). Более высокая частота прижизненных травм черепа в южной половине пазырыкского ареала объясняется, по-видимому, дисбалансом между плотностью населения (количеством скота) и ограниченными природными ресурсами в высокогорных районах Юго-Восточного и Южного Алтая, что могло приводить к конфликтам из-за пастбищ. Кроме того, здесь наблюдается высокая частота смертельных травм черепа у мужчин (см. табл. 1). Аналогичная ситуация отмечалась также на южной окраине пазырыкского ареала в западной части современной Монголии [Jordana et al., 2009].

В гунно-сарматское время пик нелетального травматизма приходится на ранний период булан-кобин-ской культуры, а летального – на поздний. В Центральном Алтае высокая частота заживших травм черепа у мужчин в хунно-раннесяньбийский период может быть связана с притоком пришлого населения, который регистрируется по археологическим данным [Тишкин, 2007, с. 177–179; Серегин, Матренин, 2016, с. 144–147, 158–163; и др.]. Усиление же в регионе военной активности в позднесяньбийско-жужанское время скорее было вызвано изменением политической обстановки в Центральной Азии – развалом империи сяньби и обострением междоусобной борьбы за власть [Тур, Матренин, Соенов, 2018].

По локализации травм в скелетных выборках нередко прослеживается нацеленность ударов либо на лицо, либо на свод черепа [Walker, 1989, 1997; Lessa, Mendonça de Souza, 2006; Baustian et al., 2012; Cohen et al., 2014; Monge, Selinsky, 2016, p. 151; и др.], что согласуется с этнографическими и клиническими данными об этнокультурной специфике межличностного насилия [Walker, 1989, 1997; Brickley, Smith, 2006]. У алтайских скотоводов главной мишенью при нанесении ударов было лицо противника, только у «булан-кобинских» мужчин свод черепа поражался не реже, чем лицевая часть.

Локализация заживших травм в передней или задней половине черепа, с правой или левой стороны может служить потенциальным индикатором взаимного расположения участников конфликта. На мужских черепах носителей пазырыкской и булан-кобинской культур большинство прижизненных повреждений локализуется на лицевых и лобной костях, что предполагает столкновения по типу «лицом к лицу». Незначительное доминирование левосторонней локализации травм в результате ударов, нанесенных преимущественно правой рукой, прослеживается только в скифское время. Размеры и форма вдавленных переломов свода черепа различные, однако обширные и глубокие среди них встречаются редко. Меньшие размеры дефектов на лобной кости по сравнению с теменными объясняются большей прочностью первой [DeGrood, 1975].

В мужских выборках алтайских скотоводов отмечается «травматический рецидивизм». Этот термин, заимствованный из клинической практики, в биоархеологии используется для обозначения любого по-

Рис. 5. Территориальная и хронологическая вариабельность прижизненных травм черепа в мужской и женской части алтайских скотоводов. 1–4 – см. рис. 3.

вторного травмирования [Harrod et al., 2017]. Хотя в скелетных выборках не всегда удается определить последовательность возникновения двух и более заживших травм, которые могут быть как разновременными, так и синхронными, связанными с одним эпизодом насилия, наличие на черепе травм прижизненных и сопутствующих смерти является надежным индикатором «травматического рецидивизма». С учетом отмеченных вероятных случаев повторного травматизма можно заключить, что уровень «травматического рецидивизма» в гунно-сарматское время по сравнению со скифским был выше (27,0 против 9,8 %). Повторные травмы головы могут свидетельствовать либо о систематическом характере межличностных конфликтов, либо о зависимом положении индивидов. Однако последнее не находит поддержки в археологическом контексте пазырыкской и булан-кобинской культур. Кроме того, «травматический рецидивизм» может быть обусловлен специализацией в занятиях мужской части населения.

Преобладание прижизненных травм черепа по сравнению с присмертными в мужских выборках алтайских скотоводов может объясняться тем, что использование силы в решении межличностных конфликтов было преимущественно направлено не на убийство, а на ранение противника. Одним из источников нелетального травматизма у мужчин в традиционных обществах является т.н. контролируемое насилие – ритуализованные поединки или коллективные сражения, которые имели универсальный характер и встречались у разных народов [Chagnon, 1988, p. 986; Walker, 1989, p. 319–320; Abbink, 1998, p. 280–281; Горбунов, 1999, с. 4–218; Herdt, 2006, p. 33–36; Lessa, Mendonça de Souza, 2006, p. 136; и др.].

Такая борьба служила для повышения индивидуального престижа, решения внутри- и межгрупповых конфликтов. Иногда она носила церемониальный характер. Борьба проводилась публично и по определенным правилам, ограничивающим риск смертельного исхода. Для ударов часто использовалось тупое оружие (орудия). Серьезные травмы были нередки, однако убийство противника наказывалось.

Кроме того, в обществах со скотоводческим хозяйством был широко распространен коллективный угон скота. Захват чужого стада обычно предпринимался теми, кто потерял свое в результате неблагоприятных природных условий, а также в качестве наказания за совершенное преступление или компенсации за нанесенный ущерб. В случае насильственных действий при таких операциях летальное оружие старались не применять из-за опасений кровной мести [Першиц, 1994, с. 168–169, 191–192].

В женских выборках пазырыкской и булан-кобин-ской культур травмы локализуются преимущественно на лице. Женщины со следами побоев были похоронены в полном соответствии с нормами погребального обряда, что свидетельствует об их полноправном статусе. В современном индустриальном обществе травмы лица у женщин репродуктивного возраста являются индикатором домашнего насилия [Greene et al., 1999; Novak, 2006; Allen, Novak, Bench, 2007]. Удар по лицу кулаком очень болезненный и часто приводит к обильному кровотечению, что может иметь не только стратегическое, но и символическое значение [Walker, 1997, p. 160]. Cогласно клиническим данным, у большинства женщин, пострадавших от рукоприкладства мужа, травмируются только мягкие ткани, переломы лицевых костей наблюдаются лишь в 7–9 % случаев [Fonseka, 1974, p. 400; Novak, 2006, p. 242]. Однако этнографические исследования показывают, что частота и локализация травм черепа у жертв домашнего насилия могут существенно варьировать в разных культурах. Так, у скотоводов туркана Кении 50 % женщин, подвергавшихся домашнему насилию, имели травмы головы обычно в виде мелких вдавленных переломов от ударов «подручными» средствами – камнем, предметами бытовой утвари или пастушеским посохом [Harrod, Liénard, Martin, 2012].

Семейное насилие имеет глубокие исторические корни. В патрилинейных и патрилокальных обществах физическое наказание женщины мужем или его родственниками являлось социально санкционированным и рассматривалось как средство контроля за ее поведением [Dobash R.E., Dobash R., 1979, p. 31–47]. Уровень семейного насилия зависит от многих факторов, в т.ч. от общего уровня насилия в обществе. Последнее, по-видимому, можно отнести и к обществу алтайских скотоводов скифского и гунно-сарматского времени (рис. 5).

Выводы

Прижизненные травмы лицевого скелета и свода черепа во многих случаях характеризуют уровень межличностного насилия, направленного преимущественно не на убийство, а на ранение противника. По меркам мирового масштаба для алтайских скотоводов в целом характерна средняя частота заживших травм черепа, однако в скифский период по этому показателю существовали значительные локально-территориальные различия, а в гунно-сарматский – хронологические. В южной половине пазырыкского ареала и в хунно-раннесяньбийский период булан-кобинской культуры уровень прижизненного травматизма черепа был высоким. Во всех исследованных выборках мужчины чаще становились жертвами нелетального насилия, чем женщины. В гунно-сарматское время по сравнению со скифским у мужчин участились случаи «травматического рецидивизма». Главной мишенью при нанесении ударов в межличностных конфликтах было лицо противника, только в столкновениях «булан-ко-бинских» мужчин удары по голове были менее избирательными. Зажившие травмы лица у женщин являлись, по-видимому, результатом семейного насилия.

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-06-00254).

Список литературы Прижизненные травмы черепа у скотоводов Горного Алтая скифского и гунно-сарматского времени (V в. до н.э. - V в. н.э.)

- Горбунов Б.В. Воинская состязательно-игровая традиция в народной культуре русских: историко-этнографическое исследование. – М.: ИЭА РАН, 1999. – 379 с.

- Першиц А.И. Война и мир на пороге цивилизации: кочевые скотоводы // Война и мир в ранней истории человечества. – М.: ИЭА РАН, 1994. – Т. 2, ч. 3. – С. 129–247.

- Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая во II в. до н.э. – XI в. н.э. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. – 272 с.

- Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. – 356 с.

- Тур С.С., Матренин С.С., Соенов В.И. Вооруженное насилие у скотоводов Горного Алтая гунно-сарматского времени // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 4. – С. 132–139.

- Abbink J. Ritual and Political Forms of Violent Practice among the Suri of Southern Ethiopia // Cahiers d’Études africaines. – 1998. – Vol. 38, N 150–152. – P. 271–295.

- Allen T., Novak S.A., Bench L.L. Patterns of Injuries: Accident or Abuse // Violence Against Women. – 2007. – Vol. 13, N 8. – Р. 802–816.

- Baustian K.M., Harrod R.P., Osterholtz A.J., Martin D.L. Battered and abused: Analysis of trauma at Grasshopper Pueblo (AD 1275–1400) // Intern. J. of Paleopathol. – 2012. – Vol. 2, iss. 2/3. – P. 102–111.

- Brickley M., Smith M. Culturally Determined Patterns of Violence: Biological Anthropological Investigations at a Historic Urban Cemetery // Am. Anthropologist. – 2006. – Vol. 108, N 1. – P. 63–177.

- Chagnon N.A. Life histories, blood revenge, and warfare in a tribal population // Science. – 1988. – Vol. 239. – P. 985–992.

- Сohen H., Sarie I., Medlej B., Bocquentin F., Toledano T., Hershkovitz I., Slon V. Trauma to the Skull: A Historical Perspective from the Southern Levant (4300 BCE – 1917 CE) // Intern. J. of Osteoarchaeol. – 2014. – Vol. 24, N. 6. – P. 722–736.

- DeGrood M.P. Skull Fractures // Injuries of the Brain and Skull. – N. Y.: American Elsevier, 1975. – Pt. I. – P. 387–402.

- Dobash R.E., Dobash R. Violence against Wives: A Case against the Patriarchy. – N. Y.: Free Press, 1979. – 339 p.

- Ember C.R., Ember M. War, Socialization, and Interpersonal Violence: A Cross-Cultural Study // J. of Confl ict Resolution. – 1994. – Vol. 38, N 4. – P. 620–646.

- Fonseka S. A Study of Wife-beating in the Camberwell Area // British J. of Clinical Practice. – 1974. – Vol. 28, iss. 12. – P. 400–402.

- Greene D., Maas C.S., Carvalho G., Raven R. Epidemiology of Facial Injury in Female Blunt Assault Trauma Cases // Archives of Facial Plastic Surgery. – 1999. – Vol. 1, N 4. – Р. 288–291.

- Harrod R.P., Liénard P., Martin D.L. Deciphering Violence in Past Societies: Ethnography and the Interpretation of Archaeological Populations // The Bioarchaeology of Violence. – Gainesville: Univ. Press of Florida, 2012. – Ch. 3. – P. 63–80.

- Harrod R.P., Willett A.Y., Kincaid M.A., Woods A.R. Injury and Re-injury among the Ancestral Pueblo and Fremont // Broken Bones, Broken Bodies: Bioarchaeological and Forensic Approaches for Accumulative Trauma and Violence / eds. C.E. Tegtmeyer, D.L. Martin. – Lanham: Lexington Books, 2017. – Ch. 4. – P. 61–79.

- Herdt G. The Sambia: Ritual, Sexuality, and Change in Papua New Guinea. – Belmont: Wadsworth, 2006. – 178 p.

- Hussain K., Wijetunge D., Grubnic S., Jackson I. A comprehensive analysis of craniofacial trauma // J. of Trauma. – 1994. – Vol. 36, iss. 1. – P. 34–47.

- Jordana X., Galtés I., Turbat T., Batsukh D., García C., Isidro A., Giscard P.-H., Malgosa A. The warriors of the steppes: osteological evidence of warfare and violence from Pazyryk tumuli in the Mongolian Altai // J. Archaeol. Sci. – 2009. – Vol. 36, iss. 7. – P. 1319–1327.

- Knüsel C., Smith M.J. The Osteology of Conflict: What does it all mean? // The Routledge Handbook of the Bioarchaeology of Human Confl ict. – L.; N. Y.: Taylor & Francis Group, 2014. – Р. 656–694.

- Lessa A., Mendonça de Souza S.M.F. Broken Noses for the Gods: Ritual Battles in the Atacama Desert during the Tiwanaku Period // Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. – 2006. – Vol. 101, suppl. II. – P. 133–138.

- Martin D.L., Harrod R.P. Bioarchaeological Contributions to the Study of Violence // Am. J. Phys. Anthropol. – 2015. – Vol. 156. – P. 116–145.

- Maxeiner H., Ehrlich E. Site, Number and Depth of Wound on the Scalp in Falls and Blows – a contribution to the validity of the so-called hat brim rule // Archiv für Kriminologie. – 2000. – Vol. 205, N 3/4. – P. 82–91.

- Monge J., Selinsky P. Patterns of violence against women in the Iron Age Town of Hasanlu, Solduz Valley, Iran // Women in Antiquity: Real Women across the Ancient World. – L.; N. Y.: Routledge; Taylor & Francis Group, 2016. – Ch. 10. – P. 138–155.

- Novak S.A. Beneath the Façade: A Skeletal Model of Domestic Violence // Social Archaeology of Funerary Remains / eds. R. Gowland, C. Knüsel. – Oxford: Alden Press, 2006. – Ch. 16. – P. 238–252.

- Sheperd J.P., Shapland M., Pearce N.X., Scully C. Pattern, severity and aetiology of injuries in victims of assault // J. of the Royal Society of Medicine. – 1990. – Vol. 83, iss. 2. – P. 75−78.

- Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains / eds. J.E. Buikstra, D.H. Ubelaker. – Fayetteville: Arkansas Archeological Survey, 1994. – 218 р. – (Arkansas Archeological Survey Research Ser.; N 44).

- Walker P. Cranial Injuries as Evidence of Violence in Prehistoric Southern California // Am. J. Phys. Anthropol. – 1989. – Vol. 80. – P. 313–323.

- Walker P.L. Wife Beating, Boxing, and Broken Noses: Skeletal Evidence for the Cultural Patterning of Violence // Troubled Times: Violence and Warfare in the Past. – Amsterdam: Gordon and Breach, 1997. – Ch. 6. – P. 145–175.