Признаки адаптивности растений сои к условиям недостаточного увлажнения

Автор: Кочегура А.В., Мирошниченко М.В.

Статья в выпуске: 2 (137), 2007 года.

Бесплатный доступ

Проведено сравнительное изучение сортов сои, различающихся по реакции на условия недостаточного увлажнения. В качестве объектов исследований использованы две группы сортов, условно обозначенные как неадаптированные и адаптированные. Выявлены морфологические признаки и биологические свойства растений, обеспечивающие повышенную адаптивность к воднодефицитному стрессу растений сои.

Короткий адрес: https://sciup.org/142150834

IDR: 142150834 | УДК: 633.853.52:

Текст научной статьи Признаки адаптивности растений сои к условиям недостаточного увлажнения

Повышение адаптивности создаваемых сортов к конкретным условиям выращивания, обеспечивающей максимальное использование имеющихся ресурсов среды для формирования хозяйственно полезной продукции, является важнейшей задачей селекции. Селекция на адаптивность предполагает выявление главных лимитирующих факторов среды, регулярно проявляющихся в той или иной зоне выращивания и в наибольшей степени детерминирующих продукционный процесс, а также поиск морфофизиологических признаков растений, нивелирующих негативное действие этих факторов. С учётом этого селекционные программы по одной и той же культуре в зависимости от лимитов среды должны быть разными.

Зачастую в определённом ареале лимитирующим является один единственный фактор, от которого вообще зависит успешность и перспективы выращивания той или иной культуры. Так, например, решающим фактором соесеяния в Амурской области на протяжении многих лет был дефицит тепла вследствие короткого безморозного периода. По сообщению Т. П. Рязанцевой [1], проблема гарантированного выращивания сои здесь была решена путём создания холодоустойчивых сортов с коротким вегетационным периодом. Поворотным моментом стало выведение скороспелых и среднеспелых высокопродуктивных сортов Рекорд Северный, Заря, Салют 216 и Урожайная, с внедрением которых появилась возможность соесеяния не только в южных, но и центральных районах Амурской области, при этом посевы сои увеличились со 100 до 600 тыс. га. Позже в этой зоне были районированы скороспелые сорта Юбилейная, Амурская 310, Смена, Янтарная, ВНИИС-1 и ВНИИС-2, позволившие продвинуть возделывание сои к границам вечной мерзлоты [2, 3]. Короткий вегетационный период и ограниченные ресурсы тепла также выдвигают на первый план при селекции сои проблему скороспелости и холодоустойчивости в Центральном Черноземье [4], Нечернозёмной зоне [5] и Сибири [6]. При возделывании сои на неорошаемых землях в НижнеВолжском регионе, по данным В. В. Толоконникова [7], уровень урожайности сои ограничивается недостатком влаги в период вегетации, в связи с чем особенно актуальна задача создания засухоустойчивых сортов этой культуры.

Основным лимитирующим фактором при выращивании сои в Северокавказском регионе является недостаточная влагообеспеченность растений в критические периоды их развития (цветения, формирования и налива семян). Несмотря на то, что соя довольно засухоустойчивая культура, её урожайность в значительной степени определяется количеством осадков, выпавших в период вегетации. Так, если в оптимальных условиях увлажнения в Краснодарском крае урожайность семян сои может достигать 4,6 т/га, то напротив, в годы, характеризующиеся острым дефицитом осадков и низкой относительной влажностью воздуха, продуктивность растений сои резко снижается и урожайность семян составляет всего 1,21,4 т/га.

Изучение реакции растений сои на ухудшение условий увлажнения показывает, что в засушливые годы резко возрастает абортивность генеративных органов [8], в тканях растений повышается содержание трудноизвлекаемой воды, повышается концентрация клеточного сока и осмотическое давление [9]. В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед селекцией сои в условиях Северного Кавказа является создание сортов с пониженной реакцией на дефицит влаги в критические периоды роста и развития растений.

Целью проводимых исследований было сравнительное изучение сортов сои, различающихся по реакции на условия недостаточного увлажнения, а также выявление морфологических признаков и биологических свойств растений, обеспечивающих повышенную их адаптивность к воднодефицитному стрессу.

Материал и методика. Исследования проведены во ВНИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта (г. Краснодар) в 2001-2005 гг., существенно различающиеся по обеспеченности осадками (от крайне засушливого до оптимально влажного). В целом для роста и развития растений сои условия 2002 и 2004 гг. можно охарактеризовать как благоприятные, 2003 – удовлетворительные, а 2001 и 2005 – засушливые.

В качестве объектов исследования использовали две группы сортов сои, условно обозначаемые как неадаптированные и адаптированные. К первой группе относятся сорта Кубань и ВНИИМК 3895, выве- денные в 70-80-е годы прошлого столетия и характеризующиеся средней урожайностью семян. Вторая группа представлена современными высокоурожайными сортами Вилана и Рента.

Сорта выращивали по общепринятой технологии с междурядьем 45 см и густотой стояния 28-30 растений на 1 м2. .Применяли пятирядковые делянки общей площадью 11,25 м2, учётной – 6,75 м2 (учётные рядки – 3 средних). Повторность в опыте четырёхкратная, размещение делянок систематическое. Уборку проводили вручную, путём срезания растений учётных рядов серпом и дальнейшим обмолотом селекционным комбайном «Хеге-125 С». Перед обмолотом учитывали массу снопов для дальнейшего расчёта показателя уборочного индекса (отношение массы семян к биологической урожайности со всей делянки).

Во время вегетации фиксировали сроки наступления полных всходов, начала и окончания цветения, дату созревания. Элементы структуры урожая определяли на пробных снопах, срезанных перед уборкой с двух повторностей опыта с площади 1 м2. При анализе учитывали распределение бобов и семян по ярусам, производя деление каждого растения на три равные части.

Динамику накопления сухого вещества определяли весовым методом в фазы начало цветения, конец цветения, начало пожелтения листьев и полная спелость после высушивания листьев, стеблей с черешками и бобов при 105 С в течение 8 ч [10]. Одновременно с этим определяли площадь листовой поверхности методом высечек. Пробы отбирали в каждую фазу с площади 0,5 м2 в трехкратной повторности. Удельную поверхностную плотность листа (УПП) рассчитывали по отношению его сухой массы к площади листьев.

Результаты и обсуждение. Несмотря на равенство по продолжительности вегетационных периодов между адаптированными и неадаптированными сортами сои отмечены существенные различия по накоплению урожая сухой надземной массы (табл. 1). При этом современные сорта показали явное преимущество в эффективности использования ресурсов среды. Их превышение над сортами предшествующего периода селекции по урожайности надземной биомассы в среднем составило 44 г/м2, или 7,3 %. Ещё более значительным (на 25,7 %) было превышение современных сортов по урожайности семян. Это преимущество проявилось в физиологических способностях растений: более эффективно перераспределять накопленные пластические вещества между вегетативными и генеративными органами, о чём свидетельствуют данные о повышенном уборочном индексе новых сортов. Так, у сортов Кубань и ВНИИМК 3895 только 36-38 % накопленной биомассы приходится на долю семян, а у современных сортов этот показатель достигает 45 %.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать заключение о том, что повышенный потенциал семенной продуктивности сорта складывается, как из способностей растений активно накапливать урожай надземной части, так и эффективно направлять увеличенную долю пластических веществ в хозяйственно ценные органы – семена.

|

Таблица 1 – Вегетационный период и продуктивность адаптированных и неадаптированных к условиям недостаточного увлажнения сортов сои, г/м2 Среднее за 2001-2005 гг. |

|||||

|

Сорт |

Вегетационный период, дней |

Урожайность, г/м2 |

Уборочный индекс |

||

|

биомассы |

семян |

||||

|

Неадаптированные сорта |

|||||

|

Кубань |

127 |

598 |

216 |

0,36 |

|

|

ВНИИМК 3895 |

123 |

606 |

228 |

0,38 |

|

|

Среднее |

125 |

602 |

222 |

0,37 |

|

|

Адаптированные сорта |

|||||

|

Вилана |

121 |

641 |

288 |

0,45 |

|

|

Рента |

123 |

651 |

270 |

0,41 |

|

|

Среднее |

122 |

646 |

279 |

0,43 |

|

|

НСР 05 |

37 |

15 |

|||

На основании анализа динамики формирования биомассы по фазам развития установлено, что повышенная адаптивность у высокопродуктивных сортов начинает проявляться уже в начальные периоды роста растений в виде экономного расходования воды. Данные показывают, что у адаптированных сортов даже при достаточной влагообеспеченности в период от всходов до начала цветения наблюдается сдержанный рост вегетативных органов (табл. 2). Положи-

Таблица 2 – Масса вегетативной части растений сортов сои в фазе начало цветения в разные по влагообеспеченности годы, г/м2

В результате изучения роста вегетативных частей растений получены данные, позволяющие судить о том, что экономному расходованию влаги растения- ми сои также способствует уменьшение площади поверхности листьев. Сопоставление урожайности семян изучаемых сортов с обеспеченностью растений листьями как к началу, так и окончанию цветения показало, что высокоурожайные, адаптированные сорта характеризуются пониженным индексом листовой поверхности (табл. 3).

Таблица 3 – Площадь листьев и их удельная поверхностная плотность сортов сои с разным уровнем продуктивности

Среднее за 2003-2004 гг.

|

Сорт |

Площадь листьев, тыс.м2/га |

Удельная поверхностная плотность листьев в фазе конец цветения, г/м2 |

|

|

начало цветения |

конец цветения |

||

|

Неадаптированные сорта |

|||

|

Кубань |

36,4 |

52,7 |

49,8 |

|

ВНИИМК 3895 |

29,8 |

41,1 |

45,2 |

|

Среднее |

33,1 |

46,9 |

47,5 |

|

Адаптированные сорта |

|||

|

Вилана |

18,5 |

33,4 |

54,4 |

|

Рента |

13,7 |

35,5 |

52,6 |

|

Среднее |

16,1 |

34,5 |

53,5 |

|

НСР 05 |

4,2 |

8,8 |

3,8 |

Как показывают данные таблицы 3, по площади листовой поверхности современные адаптированные сорта Вилана и Рента уступали сортам предыдущего периода селекции в среднем на начало цветения на 51,4 %, на конец цветения – на 26,4 %. Положительное значение сокращения площади листьев на растениях сои заключается в активизации интенсивности фотосинтеза в нижерасположенных ярусах вследствие улучшения их освещённости, а также уменьшении испаряющей поверхности (коэффициента транспирации) [11]. При этом, как показывают данные, сокращение индекса листовой поверхности не привело к ухудшению запасающих функций листа. У высокоурожайных, но менее облиственных сортов сои, отмечено утолщение листовых пластинок, о чем свидетельствуют их параметры по удельной поверхностной плотности листьев (см. табл. 3). К аналогичному выводу пришли А. П. Лаханов [12], анализирующий изменения растений гречихи в процессе селекции, а также А. В. Амелин [13], изучающий старые и новые сорта гороха.

В условиях Краснодарского края, характеризующихся недостаточным увлажнением периода вегетации сои, урожайность семян этой культуры в сильной степени зависит от того, насколько распределение запасов влаги в почве и выпадение осадков соответствуют биологическим потребностям растений в критические фазы. Поэтому вполне очевидным является то, что смещение цветения (а соответственно и следующих за ним фаз формирования бобов и налива семян) на более ранние сроки, а также увеличение продолжительности цветения являются ценными адаптационными свойствами растений, поскольку они способствуют повышению величины и стабильности урожаев семян. Ранний переход к генеративной фазе обеспечивает более 86

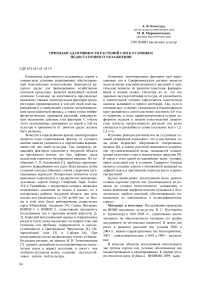

эффективное использование растениями накопленных в осенне-зимне-весенний период почвенных запасов влаги, а увеличенная продолжительность цветения, формирования бобов и налива семян повышает вероятность попадания неравномерно выпадающих осадков на эти ответственные за урожай фазы. Подтверждением этому являются данные, приведённые на рисунке 1.

о Начало цветения -конец цветения

У Конец цветения -созре ванне

□ Всходы - начало цветения

Рисунок 1 – Продолжительность межфазных периодов у изучаемых сортов сои, 2002-2004 гг.

При анализе данных фенологических наблюдений выявлены существенные различия между сортами как по срокам наступления фазы цветения, так и по её продолжительности. При этом более благоприятным (удачным) сочетанием этих признаков характеризовались современные адаптированные сорта Вилана и Рента. У этих сортов межфазный период всходы – начало цветения был самым коротким, и первые цветки на растениях образовывались уже через 40-41 день после появления всходов. В этих же условиях цветение у менее адаптированных сортов Кубань и ВНИИМК 3895 наступало на 6-11 дней позже. Повышенная адаптивность высокопродуктивных сортов связана также с увеличенной продолжительностью фазы цветения, ответственной за формирование уровня урожайности семян. Так, у современных сортов образование цветков на растениях продолжалось в течение 37 и 40 дней, а у сортов предыдущего периода селекции – 22 и 33 дня.

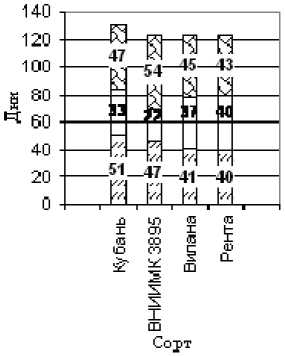

Сопоставление сроков перехода растений к цветению с ярусным распределением бобов в пределах стебля указывает на возможную связь между этими признаками. Так, анализ вклада бобов разных ярусов в формирование урожайности показывает, что у позднозацветающих сортов сои, созданных в 70-80-е годы, только 12-20 % урожая бобов приходится на узлы нижнего яруса, до 51 % бобов расположено в средней части растений и более трети на узлах верхнего яруса. В отличие от них современные ранозацветающие сорта сои в нижнем ярусе формируют в среднем около 30 % бобов, в результате чего в целом на растениях складывается равномерное распределение генеративных органов (рис. 2).

Рисунок 2 – Распределение бобов по ярусам у адаптированных и неадаптированных к условиям недостаточного увлажнения сортов сои

На наш взгляд, увеличенная доля бобов в нижней части растения является ценным адаптационным свойством сорта, определяющим уровень и стабильность его урожайности семян. Поскольку нижние бобы образуются первыми, налив семян в них проходит в большинстве лет при благоприятных по вла-гообеспеченности условиях, т. е. в тот период, когда в почве ещё достаточны запасы продуктивной влаги. Урожай среднего и тем более верхнего ярусов в большей степени зависит от выпавших в период их формирования осадков. Следовательно, бобы нижнего яруса формируют основу урожая, а бобы среднего и верхнего ярусов являются, как бы, дополнительной или страховой его частью.

Выводы. Высокопродуктивные сорта сои, адаптированные к условиям недостаточного увлажнения, характеризуются более экономным использованием растениями доступной почвенной влаги, сдержанным накоплением вегетативной массы в период от всходов до цветения, а также пониженным индексом листовой поверхности при увеличенной удельной поверхностной плотности листовой пластинки. Повышенная адаптивность современных высокопродуктивных сортов сои достигается за счёт раннего перехода от вегетативного роста к цветению и увеличенной продолжительности этой фазы. Положительным свойством высокопродуктивных современных сортов сои, обеспечивающим повышение стабильности получаемых урожаев семян, является равномерное распределение бобов в пределах растений, в том числе за счёт увеличения их доли в нижнем ярусе.