Признаки золотоносности Хингано-Олонойского вулканогенного прогиба

Автор: Усиков В.И.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геоморфология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 1 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья дополняет и изменяет представления о металлогенической специализации Хингано-Олонойского вулканического прогиба. Признаки порфировой оловянной и золоторудной минерализации и региональная металлогеническая зональность этого района позволяют пересмотреть перспективность его на золото и уточнить происхождение россыпей Сутарского золотоносного узла, не имеющих связи с коренными источниками металла. Рассмотрены признаки и условия длительного направленного обогащения первично низких содержаний золота, платины, олова и др. в тектонически расслоенной осадочной толще.

Металлогения, золото, олово, порфировый, россыпь, тектоническая расслоенность земной коры

Короткий адрес: https://sciup.org/14328697

IDR: 14328697 | УДК: 553.078(571.61/64)

Текст научной статьи Признаки золотоносности Хингано-Олонойского вулканогенного прогиба

В течение нескольких десятков лет металлогеническая специализация Хингано-Олонойского рудного района [3] иодноименного вулканогенного прогиба рассматривалась как оловянная, относящаяся к касситерит-квар-цевой и касситерит-силикатной формациям. В соответствии с этим представлением ориентировалось направление геологического изучения данной площади, а также осуществлялось планирование геологоразведочных работ. Начиная с 90-х гг. XX в., возникла дискуссия относительно генезиса оловянного оруденения, так как ряд исследователей предложили отнести его к олово-порфировой формации [3,4].

Подобные объекты образуются после внедрения малых интрузий кислого, среднего, реже основного состава в результате калиевого метасоматоза, сопровождающего это внедрение. При этом формируется штокверковое оруденение прожилкового и прожилково-вкраплен-ного типа. Жильные обособления имеют резко подчиненное значение. Весьма характерна полиэлементность, которая определяет целесообразность комплексного использования руд.

По мнению автора, отнесение оловорудных месторождений Хингано-Олонойского рудного района к порфировому типу расширяет перспективы прогиба в двух направлениях. Во-первых, возможно наличие в рудах золота в концентрациях, обеспечивающих его рентабельную добычу в комплексе с оловом и даже, возможно, самостоятельную. Во-вторых, региональная метасоматическая и геохимическая зональность определяет возможность существования ряда порфировых объектов от олово-порфировых к золото-порфировым, образова-шимся в аналогичных условиях, но в более низких термодинамических параметрах.

Целью статьи является привлечение внимания исследователей к сопутствующей олову золотой минерализации в пределах Хингано-Олонойского прогиба и на территориях, близко примыкающих к нему.

Результаты исследований

Хингано-Олонойский вулканогенный прогиб и включающая его Хингано-Олонойская вулканическая зона расположены в северо-западной части Еврейской автономной области (ЕАО). Прогиб заполнен вулканитами обманийского вулканического комплекса мелового возраста, имеющее приблизительно прямоугольную в плане форму, вытянутое в северо-восточном направлении (рис.). Раннемеловые вулканиты сложены андезитами, андезито-базальтами и их туфами; позднемеловые - кислыми разностями. Венчают разрез вулканогенно-осадочные образования датского возраста. Общая мощность толщи, по геофизическим данным, достигает 2 км. Магматические образования представлены эффузивами, эк-струзивами и малыми интрузивными массивами. Экструзии сложены риолитами, латитами, игнимбритами и проявлены в форме даек, силлов, лакколитов. Интрузии представлены порфировидными биотитовыми и лейкократовыми гранитами и гранит-порфирами [3].

Хингано-Олонойский вулканогенный прогиб традиционно считается структурой, характеризующейся оловянной металлогенической специализацией. В его пределах находится крупное Хинганское, среднее Березовское, несколько мелких месторождений, а также ряд проявлений. Оловянное оруденение принято относить к кас-ситерит-кварцевой (кварцевый тип) и касситерит-силикатной (грейзеновый, турмалиновый, хлоритовый типы) формациям.

Эксплуатацией Хинганского месторождения занимался горно-обогатительный комбинат «Хинганолово», впоследствии преобразованный в ООО «Хинганское олово». За время его деятельности с 1944 по 1994 гг. добыто 45 тыс. т олова в концентрате. Верхние горизонты месторождения отработаны карьером, дальнейшая эксплуатация осуществлялась шахтным способом. В 90-х гг. прошлого века ствол шахты был углублен до отметки 80 м, что на 800 м ниже дневной поверхности, и руда добывалась с нижних горизонтов. В настоящее время добыча стала нерентабельной и предприятие не работает.

Концепция рудных формаций в традиционной форме, по-видимому, к настоящему времени исчерпала свой потенциал. Особенно это справедливо для оловорудных месторождений. Академиком Н.А. Шило еще в 80-е гг. была отмечена эклектичность формационной систематики таких объектов [14].

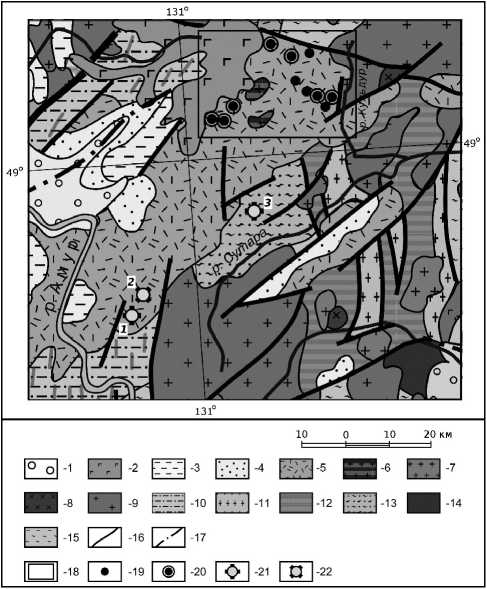

Рис. Расположение проявлений золота в геологических объектах Хингано-Олонойского вулканогенного прогиба.

1 - четвертичные отложения; 2 - неоген-четвертичные базальты; 3 - палеоген-неогеновые терригенно-осадочные отложения (рыхлые и слабо сцементированные); 4 - верхнемеловая туфогенно-осадочная толща; 5 - вулканогенная толща нижнего - верхнего мела, слагающая Хингано-Олонойский вулканогенный прогиб; б - верхнемеловые граниты (малые интрузии); 7 - мезозойские граниты; 8 - палеозойские диориты, габбро-диориты. габбро; 9 - палеозойские граниты; 10 - ордовикско-силурийские кристаллические сланцы, метаморфизованные песчаники, мрамора; 11- кембрийские песчаники, кварциты. доломиты, пласты железистых кварцитов; 12 - песчаники. туфопесчаники. известняки, доломиты, магнезиты верхнего протерозоя - нижнего кембрия; 13 - нижнепротерозойские гнейсы, кристаллические сланцы; 14 - архейские граниты; 15 -амфиболиты, гнейсы, кристаллические сланцы верхнего архея (амурская серия); разломы: 16 - установленные; 17 - предполагаемые; 18 - граница Хингано-Олонойского рудного района; 19 - месторождения и проявления олова; 20 - то же. с выявленной золоторудной минерализацией; 21 - проявления рудного золота (7 - падь Федосеиха. 3 - г. Лысая); 22 - проявление золото-ртутное (падь Широкая)

Долгий период времени олово и золото считались геохимическими антагонистами и. несмотря на сомнительность этого утверждения, последнее принималось за основу при проведении всех геологоразведочных работ. Геологические объекты и районы, перспективные на олово, не исследовались на золото и наоборот. Геологическая экспертиза, как правило, исключала из проектов, направленных на поиски и разведку олова все виды работ. нацеленные на изучение попутного золота. Общепринятая практика учета сопутствующих элементов при эксплуатации месторождений также не способствует выявлению реального распределения золота в оловорудных объектах. Содержания элементов-спутников, как правило, оценивается только в контуре основного. При такой системе контроля игнорируется локальная зональность.

Вследствие сложившихся обстоятельств геологическая изученность вулканогенного прогиба и стратегия поисково-разведочных работ в его пределах носили существенно односторонний характер. В то же время характерной для данной структуры является полиэлемент-ность рудных проявлений. Табл, иллюстрирует этот факт.

Особого внимания заслуживает золото. Его присутствие отмечено на многих оловорудных объектах Хингано-Олонойского прогиба [3. 5. 11] ив прилегающем к нему Сутарском золото-железорудном районе. На территории Сутарского района зарегистрированная добыча золота осуществляется с 1889 г. За весь период в этом районе взято 9 т учтенного золота, однако считается, что около половины добытого металла не учтено. В. А. Буряком и др. [1] его масса оценивается в 14 т.

Для золотых россыпей Малого Хингана характерно значительное содержание в них мелкого и тонкого золота. По некоторым оценкам, до 40 % такого металла в про цессе эксплуатации потеряно, и ресурсы металла в техногенных образованиях могут достигать 5 т [1]. Таким образом, его исходные запасы составляли около 20 т. Характерной особенностью россыпей является то. что только в одном случае - в верховьях р. Переходной, вблизи г. Лысой, выявлена связь россыпи с коренной минерализацией. Для всех остальных объектов такая видимая связь отсутствует. Наряду с представлениями об антагонизме олова и золота, это вторая причина плохой изученности района в отношении рудного золота. Тем не менее его проявления встречаются на всей площади прогиба, что можно видеть на карте, приведенной на рис. Из них более-менее детально изученным с поверхности является только проявление г. Лысой.

По приблизительной оценке автора [12]. в эндогенной (гидротермальной) миграции золота участвовало несколько тысяч тонн металла. Естественно предположить. что в благоприятных физико-химических условиях часть этой массы могла сконцентрироваться в масштабе одного или нескольких месторождений.

Связывание оловорудной минерализации с упомянутыми выше формациями привело к тому, что был проигнорирован ряд фактов, противоречащих данным воззрениям.

Все оловорудные объекты сосредоточены в северовосточной части прогиба. В юго-западной его части шлиховые пробы содержат минералы вольфрама, олова, золота. серебра, свинца, меди, ртути (перечислены в порядке их значимости). Это установлено работами [2. 3]. Четыре ореола, оцененные как оловянные, вмещают преимущественно пробы, содержащие комплекс рудных минералов [2]. Встречаются мономинеральные пробы всех перечисленных элементов, кроме олова (последнее идет только в комплексе с другими). По-видимому, ме-

Таблица

Сопутствующие элементы в рудах оловянных месторождений Хингано-Олонойского рудного района

Общепринятая модель оловорудных формаций недостаточно адекватно описывает ситуацию в Хингано-Оло-нойском рудном районе, вероятно, поэтому В.М. Родионовым и еще рядом исследователей [3,4] было предложено отнести их и ряд других месторождений Дальнего Востока к олово-порфировым. Для порфирового типа месторождений характерны:

-

- вкрапленный, прожилково-вкрапленный, прожил-ковый и брекчиевый типы руд;

-

- рудная минерализация формируется объемной волной калиевого метасоматоза, распространяющейся на завершающих стадиях внедрения небольших (обычно не более 2-х км2 в проекции на горизонтальную плоскость) штоков субщелочных порфировых пород кислого, среднего, реже основного состава;

-

- глубина формирования этих штоков чаще всего находится в пределах 300-1000 м;

-

- контакты этих массивов, как правило, осложнены дайками и силлами, простирающимися далеко за их контуры;

-

- наиболее типичными метасоматитами являются кварц-серицитовые, кварц-хлоритовые, аргиллизитовые, пропилитовые; на олово-порфировых объектах часто распространены кварц-турмалиновые;

-

- в распределении типов метасоматитов наблюдается объемная зональность;

-

- жильные структуры формируются обособленно и распространены в резко подчиненных объемах;

-

- большинство порфировых месторождений обладают комплексными рудами, позволяющими добывать несколько полезных компонентов - для олово-порфировых обычно наличие олово-полиметаллической минерализации;

-

- внешний ореол большинства месторождений данной формаций опоясан зоной пиритовой минерализации.

Порфировые месторождения чаще всего обладают рудами с невысокими содержаниями промышленных компонентов, но имеют значительные запасы и являются высокотехнологичными, поэтому во всем мире они представляют большой интерес для горных компаний.

По комплексу признаков Каменистое оловорудное месторояедение, по мнению автора, имеет признаки не только олово-порфирового, но больше похоже на меднопорфировое с медной минерализацией, «не дотянувшей» до промышленных содержаний, что свидетельствует о большом разнообразии типов данного вида объектов.

Порфировые объекты по своей природе являются полиэлементными и, как правило, сопровождаются в той или иной мере интенсивной благороднометальной минерализацией. Месторождения медно-, молибден-, золото-порфировые изучены многими исследователями (RichardH. Sillitoe [18,19], VF Hollister [16,17], R.F. Clark [15], А.И. Кривцовым [6], В.С. Поповым [8], И.Г. Павловой [7] и др.), а олово-порфировые исследованы значительно слабее, поэтому нуждаются в дальнейшем детальном исследовании. Отдельного внимания требует благороднометальная минерализация, сопровождающая подобные геологические объекты.

В целом для рассматриваемого района наиболее подходящей является модель формационных рядов, разра- ботанная А.А. Сидоровым, И.Н. Томсоном [9, 10]. Она объясняет и полиэлементность, и наличие порфировых объектов, и региональную зональность.

Образование штокверковых руд порфирового типа определяется, вероятно, структурно-тектоническими факторами, воздействующими на прогиб в целом. Понижение термодинамических параметров в направлении на юго-запад от оловорудного района, по-видимому, может свидетельствовать об увеличении роли золота в рудогенеририрующих процессах и о возникновении региональной зональности с преобладанием золотой минерализации в породах прогиба в направлении с северо-востока на юго-запад.

В свете изложенного логично ожидать возможность обнаружения золото-порфировой минерализации в югозападной части Хингано-Олонойского вулканогенного прогиба, которое может иметь общий глубинный источник с золоторудными месторождениями Сутарского узла (рис.). Подтверждают такую возможность и зарегистрированные здесь два проявления этого металла «в штуфах гидротермально-измененных (каолинизированных) липаритов обманийской свиты» [2]. На рис. это проявления 1 и2.

Хорошо известно, что золоторудные формации, связанные с вулканитами, как правило, являются нероссыпеобразующими [14]. В частности, это распространяется и на золото-порфировые месторождения [19]. Этот фактор, отчасти, объясняет и отсутствие связи россыпных месторождений с коренными источниками. Второй фактор определяется особенностями накопления металла в песках.

Однако в отличие от обычных схем образования россыпей, золотоносные россыпи близрасположенной к Хингано-Олонойскому прогибу Сутарской депрессии связаны с тектонической расслоенностью самой верхней части земной коры и горизонтальными перемещениями отдельных слоев, а собственно депрессия является своеобразной поверхностью тектонического выравнивания [13].

От обычных поверхностей выравнивания такие структурные элементы имеют, по крайней мере, три коренных отличия:

-

- они формируются не на верхних, а на нижних гипсометрических уровнях;

-

- они выполаживаются не постепенно во времени, а образуются как довольно плоские равнины единым циклом;

-

- они не являются объектами денудации, а наоборот, аккумулируют рыхлый материал.

Благодаря таким особенностям, эти структуры нередко создают чрезвычайно благоприятные условия для неоднократного перемыва и постепенного направленного обогащения первично низких содержаний золота, платины, олова и др. в осадочных толщах. Так могут формироваться россыпные месторождения, потерявшие связь со своими коренными источниками, в том числе из первичных источников нероссыпеобразующих формаций, а также из рассеянной благороднометальной минерализации.

Имеется достаточно много свидетельств того, что неоднократный перемыв слабо золотоносных рыхлых отложений палеогена - неогена сформировал большинство россыпных месторождений Сутарского золоторудного узла (Г. Д. Малых, 1969,1972 гг.). В частности, самая богатая погребенная россыпь, разрабатывавшаяся шахтным способом на прииске Нагорном, расположена в толще этого возраста, в приплотиковой ее части, на глубине более 20 м.

Предположения о механизмах образования россыпей Сутарской депрессии [13] позволяют предполагать существование аналогичных россыпных месторождений на территории Хингано-Олонойского вулканического прогиба.

Заключение

Из вышеизложенного вытекает ряд практических выводов:

-

1. Металлогения Хингано-Олонойского прогиба требует пересмотра.

-

2. Вулканиты прогиба перспективны в отношении распространения в них комплексной минерализации порфирового типа, а региональная зональность характеризуется изменением специализации оруденения с оловорудной на золоторудную в направлении с северо-востока на юго-запад. Таким образом, вся вулканическая зона требует пересмотра ее перспектив на благородные металлы и проведения специализированных исследований. В рудных объектах северо восточной ее части более вероятно присутствие золота как сопутствующего компонента в рудах, в юго-западной - как основного.

-

3. Поскольку благороднометальная минерализация порфировогоо типа является нероссыпеобразующей, традиционные методики поисков коренных месторождений по россыпям в данном случае неэффективны. Кроме того, объекты такого типа сопровождаются неконтрастными вторичными ореолами [ 19]. В рассматриваемом регионе широкое распространение имеют деф-люкционно-солифлюкционные явления (С. С. Воскресенский, 1961-1965 гг). Все это создает дополнительные трудности для поисково-разведочных работ.

-

4. Можно предположить, что наиболее результативным может стать геохимический метод поисков по первичным ореолам, вероятно, в шпуровом варианте. Эффективность же геофизических методов и рациональный комплекс следует оценить специально организованными опытно-методическими работами.

Список литературы Признаки золотоносности Хингано-Олонойского вулканогенного прогиба

- Буряк В.А., Журнист В.И., Кузин А.А. Золото Еврейской автономной области (геолого-промышленные типы месторождений, перспективы, проблемы освоения). Биробиджан -Хабаровск: ИКАРП ДВО РАН, 2002. 123 с.

- Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Хингано-Буреинская. Лист М-52-ХХ1Х. Объяснительная записка. Составитель А.П. Сорокин. Редактор Е. К. Дацко. Ленинград, 1976. 56 с.

- Копылов М.И., Плотницкий Ю.Е., Родионов С.М., Романовский Н.П. Хингано-Олонойский оловорудный район: геолого-геофизические характеристики, рудоносность, проблемы развития сырьевой базы. Владивосток -Хабаровск: ДВО РАН, 2004. 252 с.

- Коростелев П.Г., Гоневчук В.Г., Гоневчук Г.А., Кокорин A.M., Семеняк Б.И., Родионов С.М. Хинганское оловорудное месторождение//Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России: в 2 кн./Под ред. А.И. Ханчука. Владивосток: Дальнаука, 2006. Кн. 2. С. 661-667.

- Коростелев П.Г. и др. Некоторые особенности вещественного состава руд месторождений Хингано-Олонойского района//Рудные месторождения континентальных окраин/Владивосток: Дальнаука, 2000. Вып. 1. С. 202-225.

- Кривцов А.В. Геологические основы прогнозирования и поисков медно-порфировых месторождений. М.: Недра, 1983. 256 с.

- Павлова И.Г. Медно-порфировые месторождения. Л.: Недра, 1978. 276 с.

- Попов В.С. Геология и генезис медно-и молибден-порфировых месторождений. М.: Наука, 1977. 229 с.

- Сидоров А.А., Томсон И.Н. Базовые рудные формации и новый подход к систематике рудных месторождений//Тихоокеанская геология. 1989. № 6. С. 97-102.

- Сидоров А.А., Томсон И.Н., Волков А.В., Кравцов В.С., Полякова О.П., Алексеев В.Ю. Уникальные рудные районы Востока России. Модели формирования рудных гигантов//Крупные и суперкрупные месторождения: закономерности размещения и условия образования/Под ред. Д.В.Рундквиста. М.: ИГЕМ РАН, 2004. С. 47-68.

- Усиков В.И. Золото в оловорудных объектах Малого Хингана//Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2008. № 4. С. 76-81.

- Усиков В.И. Минеральные ресурсы Еврейской автономной области. Опыт их изучения и освоения, проблемы, перспективы. Владивосток: Дальнаука, 2006. 144 с.

- Усиков В.И. Морфотектоническая схема западного фланга российской части хребта Малый Хинган»//Региональные проблемы. 2009. № 11. С. 29-38.

- Шило Н.А. Основы учения о россыпях. Изд. 2-е, перераб. и доп./Сев.-Вост. Компл. НИИ ДВНЦ АН СССР. М.: Наука, 1985. 400 с.

- Clark R.F. Stockwork molibdenium deposits in the Western Cordillera of North America//Econ. Geol. 1972. N. 6. P. 731-758.

- Hollister V.F. An appraisal of nature and source of porphyry copper deposits//Miner. Sci. and Eng. N. 3. 1975. P. 225-230.

- Hollister V.F., Potter R.R., Barker A.L., Porphyry-type of the Appalachian orogen.//Econ. Geol. 1974. Vol. 86. N. 4. P. 618-630.

- Sillitoe R.H., Halls C, Grant J.H. Porphyry tin deposits in Bolivia//Econ. Geol. 1975. Vol. 70. N. 5. P. 913-927.

- Vila T., Sillitoe R.H. Gold-Rich Porphyry Systems in the Maricunga Belt, Northern Chile//Econ. Geol. A special issue devoted to gold deposits the Chilean Andes. 1991. Vol. 86. N. 6. P. 1238-1260.