Пряжки колесничего из погребений могильника Станция Камышта-7

Автор: Выборнов А.В., Тимощенко А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены находки бронзовых предметов, известных как «предметы неизвестного назначения» и определяемые в качестве пряжек колесничего. Они обнаружены при раскопках могильника периода поздней бронзы Станция Камышта-7 в Аскизском р-не Республики Хакасия. В оградах кург. 1 и 30, сложенных из обломков породы на древней дневной поверхности, были обнаружены могилы, грунтовая и каменный ящик соответственно, в которых in situ обнаружены скелеты и сопроводительный инвентарь. Погребенные были расположены головой на юго-запад, на левом боку. В западном углу размещались керамические сосуды, вблизи верхней части бедренных костей обнаружены бронзовые ножи. На уровне верхней части тазовых костей располагались пряжки колесничего. Формы пряжек аналогичны иным минусинским находкам. Пряжки очень близки по конструкции и декорированию, но отличаются размерами и сохранностью. Вдоль костей левой руки в обеих могилах были вытянутые полоски бронзовых ременных аксессуаров обкладки, пуговицы с перемычкой, бляшки с петлей, пронизки. Эти находки определены как остатки ремней, которые накидывались на шею или левую руку. Предполагается, что они служили символом колесничего, и к ним привязывалась пряжка при ношении и погребении. Обнаруженный комплекс относится кXI в. до н.э. и началу III этапа периода поздней бронзы. Предполагаемая функция ременного комплекса не противоречит представлению о том, что предмет неизвестного назначения служит для управления колесницей, а также показывает вариант ранее сделанных предположений о назначении петель на лицевой стороне планки.

Хакасско-минусинская котловина, сагайская степь, река камышта, период поздней бронзы, курганы, пряжка колесничего, предмет неизвестного назначения

Короткий адрес: https://sciup.org/145146651

IDR: 145146651 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.1120-1126

Текст научной статьи Пряжки колесничего из погребений могильника Станция Камышта-7

В ходе спасательных археологических раскопок на могильнике Станция Камышта-7 в Аскизском р-не Республики Хакасия в двух курганах были исследованы ненарушенные погребения, в составе инвентаря которых найдены бронзовые комплекты ременного снаряжения и бронзовые «предметы неизвестного назначения» (ПНН), определяемые как пряжка колесничего. Особый интерес представляет их расположение in situ на скелете в комплекте с ременными обкладками. Особое внимание этим находкам обусловлено, во-первых, их культурно-хронологической новизной, они свидетельствуют о начале нового этапа периода поздней бронзы Хакасско-Минусинской котловины и ярко маркируют предметный комплекс заключительного периода существования могильника. Во-вторых, сложно переоценить значение коле сницы для истории населения Южной Сибири и Центральной Азии в период поздней бронзы [Новгородова, 1989, с. 236].

Археологический контекст

Раскопки 2023 г. проводились на могильнике Станция Камышта-7, который расположен на северной окраине Сагайской степи, в 2,5 км юго-западнее выхода русла р. Камышта из «зажима» между горами Сарж и Уйтаг.

Могильник представляет собой плотную концентрацию погребальных сооружений, относящихся к различным этапам периода поздней бронзы. На основании первичного анализа к четвертому типу погребений отнесены квадратные ограды из обломков породы, в центре которых расположены одиночные могилы в каменном ящике или без такового, всего исследовано 32 таких кургана (см. статью А.А. Тимощенко и др. «Могильник периода поздней бронзы в Сагайской степи (Станция Камышта-7): обзор раскопок 2023 года» в этом сборнике). В двух погребениях в курганах такого типа были обнаружены пряжки колесничего – кург. 1 и 30.

Курган 1 расположен в северо-восточной части могильника и представляет собой каменную ограду прямоугольной формы, ориентированную углами по странам света. Размеры ограды 5,3 × 5,8 м. Она сложена из обломков породы разной размерности в один ряд. Высота ограды до 0,5 м. Внутренняя часть ограды в ее северо-западной половине закрыта каменной выкладкой из плитняка и обломков породы разных размеров, уложенных в 1–2 слоя. К северо-восточной стенке, вплотную к северному углу примыкает пристройка 2 × 2 м. Могила 2 в пристройке содержит сильно нарушенное детское погребение.

Погребение 1 расположено в центре основной ограды. Фиксируется в виде грунтовой могильной ямы, в которую провалилась часть каменной выкладки. Яма имеет нечеткие и неясные границы; выборка по заполнению показала могилу прямоугольной формы, размерами 2,6 × 1,8 м, вытянутую по линии юго-запад – северо-восток. Глубина от уровня перекрытия – 0,7 м. В заполнении в центральной части камни перекрытия, провалившиеся до уровня костяка.

В придонной части могильной ямы обнаружено непотревоженное погребение по обряду ингумации. Погребенный (взрослый) располагался вытянуто на спине, головой на юго-запад. Голова повернута на левый бок. Правая рука прижата к телу, левая отставлена в сторону. Ноги сведены вместе. Судя по положению костей правой руки и черепа, верхняя часть туловища должна была иметь небольшой уклон на левую половину. К северо-востоку от черепа, у стенки ямы, найден целый керамический сосуд – круглодонный, «бомбовидной» формы, с выраженным прямым венчиком, без орнамента.

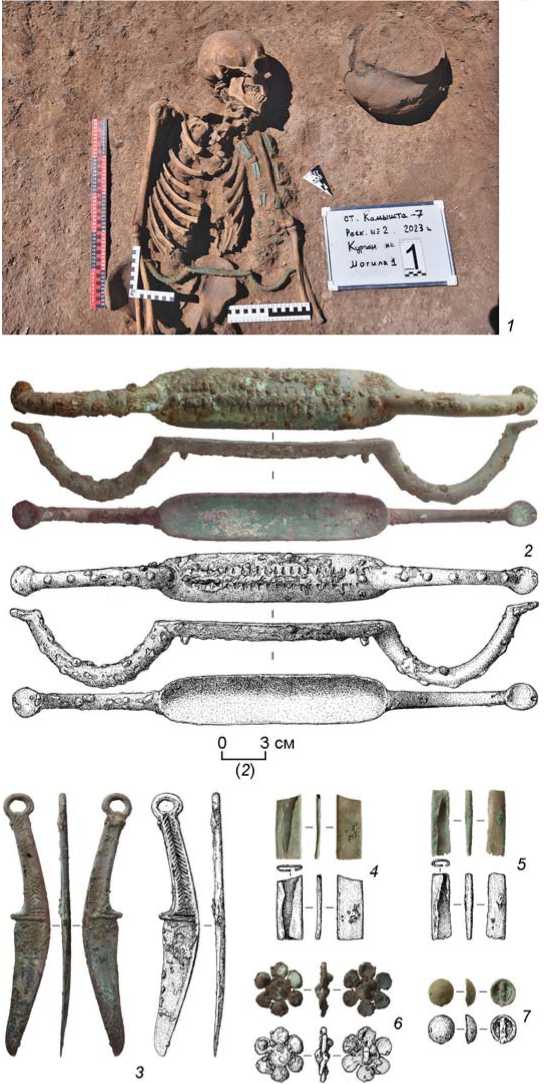

На уровне пояса найдена бронзовая пряжка колесничего. Вдоль костей отставленной в сторону левой руки расчищен составной бронзовый ременный набор (рис. 1, 1 , 2 , 4 , 5 ).

При разборе костяка в районе поясницы расчищены еще три бронзовые полусферические пуговицы и бронзовый нож с кольцевидным навершием длиной 21 см, изогнутый, с выраженным переходом к рукояти, декорированной орнаментом-елочкой (рис. 1, 3 ).

Курган 30 расположен в северной части могильника. Ограда прямоугольная, размерами 6,9 × 6,3 м, сложена из относительно крупных обломков породы. Ограду занимают перекрытие могил и их обкладка мелкими обломками породы.

В пределах ограды, смещенные к юго-восточной стенке, расположены две могилы, вытянутые по линии юго-запад – северо-восток. Могила 2, аналогичная по форме первой, расположена западнее, содержит сильно нарушенное погребение.

Могила 1 в во сточной части ограды перекрыта плитками различных размеров, прямоугольная в плане и разрезе, размеры по контуру 2 × 0,7 м, глубина 0,6 м, ориентирована сторонами по линии юго-запад – северо-восток. В могиле каменный ящик со стенками из плит песчаника толщиной 1–3 см. При формировании ящика создателям было важно выровнять верхний край, в связи с этим меньшую, чем другие, северо-западную плиту установили на стопку горизонтально уложенных плит высотой 0,25 м. Несколько камней заложены между стенкой ямы и верхним краем плит с внешней стороны.

На дне могилы у юго-восточной стенки расположен скелет человека. Погребенный был уложен на левый бок, головой на юго-запад, лицом на северо-запад, ноги слегка изогнуты в коленях. Кости правой руки расположены на туловище, кости кистей обеих рук лежат друг на друге перед тазовыми костями.

Вплотную к лицевой части черепа и центру югозападной стенки на дне стоит керамический круглодонный сосуд «бомбовидной» формы с выраженным

Рис. 1. Могильник Станция Камышта-7, курган 1.

1 - могила 1, фотография верхней части погребенного с ременным комплексом и пряжкой колесничего; 2 - пряжка колесничего, бронза; 3 - нож (у правой ноги), бронза; 4 , 5 - примеры обкладок ремня, бронза; 6 - шестилепестковая бляха, бронза; 7 - пример «пуговицы с перемычкой» из ременного комплекса, бронза.

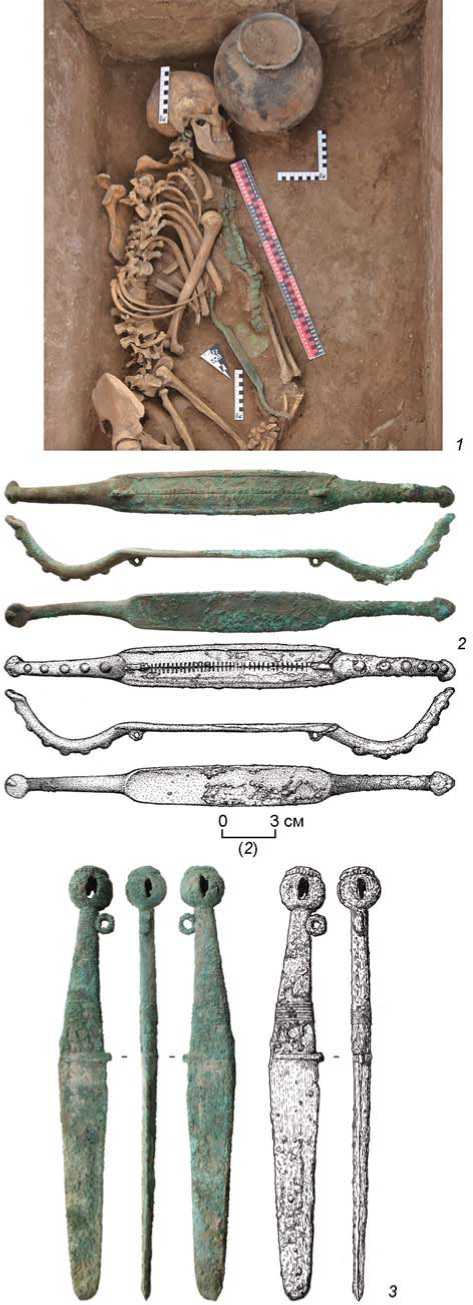

менных накладок, пронизок и бляха (рис. 2, 1 ). На зеркале, вдоль руки, на боку лежит бронзовая пряжка колесничего (рис. 2, 2 ). Предмет расположен плоской стороной (стороной крепления к основе) к руке, ремням с накладками. В одном из петельчатых отверстий на лицевой стороне планки обнаружены остатки тонкого кожаного шнурка.

Позади тазовых костей у правого бедра расположен бронзовый нож со следами кожаных ножен (рис. 2, 3 ). Нож с округлой рукоятью, кольцевой петлей и шаровидным окончанием, переход к лезвию расширен, уплощен и покрыт параллельными линиями, слабовыраженный упор с ровной стороны лезвия. Острая сторона лезвия выровнена, окончание лезвия скругленное. У рукояти -бронзовая трехчастная накладка из полусфер (остатки ножен).

Судя по расположению костей (в первую очередь, правой руки), после погребения в процессе тления произошло смещение костей и предметов. С тазовых костей сместилась пряжка колесничего, упав на бронзовую круглую бляху-зеркало. Обнаруженный в вертикальном положении у верхних концов бедренных костей бронзовый нож, по-видимому, изначально располагался вдоль правой ноги, чуть позади.

На левой стороне атланта найдено бронзовое кольцо. Между бедренными костями обнаружено скопление коротких бронзовых про-низок. Под скелетом примерно в районе таза обнаружена круглая слегка выпуклая бронзовая бляшка с каймой по краю. У колен погребенного расположена часть туши коровы.

Пряжки колесничего и ременные комплексы

Пряжки колесничего подобны по форме и элементам орнаментации, отличаются по размерам и сохранности. Предмет из кург. 1 (см. рис. 1, 2) больше и более коррозирован и, судя по сохранности декоративных элементов, более утилизирован.

Форма пряжки - стандартная («трехчастная дуга» [Хлобыстина, 1970, с. 186]) - симметричный бронзовый стержень, округлый в сечении, уплощенный в центральной части и согнутый в полукруг на крайних чет- прямым венчиком. По нижней части шейки - три горизонтальные прочерченные линии, под нижней линией изображены вытянутые свисающие треугольни-

вертях (крюкообразные окончания, дуги) (см. рис. 1, 2 ; 2, 2 ). Центральная часть, уплощенная («планка») в сечении, слегка линзовидная, прямая, подпрямо-

ки, заполненные косыми прочерченными линиями.

Вдоль костей левой руки, от ключицы и ниже, частично друг на друге, вытянуты два плотных ряда ре- угольная, занимает примерно две четверти длины предмета; с лицевой стороны по центральной оси нанесен симметричный узор: оттиски вытянутого треугольника у предмета из кург. 1 и вытянутые прямоугольники, разделенные центральной канавкой у предмета из кург. 30. На краях уплощенной части с лицевой стороны расположены маленькие петельчатые выступы с округлым проемом, ориентированным поперек длинной оси предмета. На предмете из кург. 30 выделяется небольшой бортик вдоль длинных сторон лицевой части планки, у предмета из кург. 1 края ровные.

Крюкообразные окончания согнуты в виде полукруга, на концах дуг – уплощенное расширение (окончание в виде «копыта»). По лицевой части крюкообразных окончаний сделаны полусферические выступы (рельефные шишечки; орнамент в виде объемных «кнопок») – у предмета из кург. 30 по шесть выступов, из кург. 1 – 5–6 выступов (по-видимому, стерты в процессе использования). С тыльной стороны плоскость «копыт» на окончаниях расположена ниже плоскости центрального расширения.

Размеры предметов следующие. Общая длина: кург. 1 – 361 мм, кург. 30 – 252 мм. Длина центральной части (с тыльной стороны): кург. 1 – 160 мм, кург. 30 – 119 мм. Ширина центральной части: кург. 1 – 42 мм; кург. 30 – 25 мм. Длина крюкообразного окончания от изгиба до «копыта»: кург. 1 – 113 мм, кург. 30 – 73 мм. Толщина центральной части: кург. 1 – 8–9 мм, кург. 30 – 3–4 мм; диаметр крюкообразных окончаний: кург. 1 – 8–11 мм, кург. 30 – 7–10 мм. Размеры петелек на краях центральной части (высота × длина × диаметр отверстия): кург. 1 – 6 × 7 × 2 мм, кург. 30 – 5 × × 7 × 3 мм. Размеры уплощения («копыта») на крюкообразном окончании: кург. 1 – 22 × 19 мм, кург. 30 – 14 × 14 мм.

Особый интерес представляет обнаружение пряжки колесничего в сопровождении ременных комплектов, надеваемых либо на шею, либо на левое плечо.

В кург. 1 с ремнем ассоциируются шесть бронзовых обкладок, шесть пуговиц с перемычкой и шестилепестковая бляшка. Бронзовые обкладки ремня расположены с обеих сторон левой плечевой кости, крайняя нижняя частично покрывает ко сть и, в отличие от остальных, расположена лицевой стороной вверх. Всего найдено 6 обкладок, по три с каждой стороны кости. Обкладки представляют собой согнутые в прямоугольники тонкие листы бронзы. Листы сгибались с захлестом и без, тыльная сторона у всех различная. Размеры схожие: длина – 34–45 мм, ширина – 13–16 мм, толщина листа – менее 1 мм, толщина основы для крепления – 2–4 мм. Наиболее крупные обкладки расположены в верхней части. Расстояние между верхними и средними обкладками – 13–33 мм; между средними и нижними – 36– 40 мм. Между средними и нижними расположены тыльной стороной вверх две пуговицы с перемычкой. На 29 мм ниже обкладок также попарно расположены аналогичные пуговицы, правая верхняя лицевой частью вверх. Пуговицы полусферические, гладкие,

Рис. 2. Могильник Станция Камышта-7, курган 30.

1 – могила 1, фотография верхней части погребенного с ременным комплексом и пряжкой колесничего; 2 – пряжка колесничего, бронза; 3 – нож (у правой ноги), бронза.

перемычка еле заметно выступает над тыльной стороной. Внешний диаметр пуговиц – около 16 мм. В завершении комплекта, ниже пуговиц, расположена тыльной стороной вверх шестилепестковая бляшка с крупной петлей по центру. Диаметр бляшки – 37 мм, длина петли – 10 мм.

В кург. 30 с ремнем связаны 43 подпрямоугольных обкладки, 20 трубочек-пронизок и одна круглая бляшка с петлей (зеркало). Прямоугольные обкладки расположены плотными полосами на костях левой руки – от верхней части плечевой почти до середины лучевой. Верхняя полоска состоит из 21 обкладки, прямая в верхней половине, изгибается в районе локтя. Под ней расположена вторая, прямая, состоящая из 22 обкладок. Вдоль полосок, между ними и у внутреннего края верхней, расположены линии трубчатых пронизок. В нижней части полоски из обкладок упираются в тыльную часть круглой бронзовой бляхи, лежащей на дне могилы лицевой частью вниз. На краю бляхи-зеркала лежит часть планки ПНН. Обкладки представляют собой подпрямоугольные, аккуратно согнутые листы бронзы, с выравненной тыльной стороной. Лицевая часть слегка выпуклая. Размер обкладок: длина – 19–24 мм, ширина – 6 и 20 мм (узкие обкладки расположены внизу), толщина основы для крепления – 2–4 мм, толщина бронзового листа – менее 1 мм. Ширина ремня уменьшается с 2,5 см до 2 сверху вниз. Пронизки – согнутые в трубочки листки бронзы. Место соединения неровное, края неровные, форма проема – округлая, овальная, подтреугольная. Размеры пронизок: длина 17–28 мм, размеры проема – 3–5 мм. Бляха-зеркало круглая, пло ская, с гладкой лицевой стороной, петлей из уплощенного стержня с тыльной. Диаметр – 92 мм, толщина – 3–6 мм, размер отверстия петли – 4 × 8 мм.

Судя по расположению бронзовых ременных аксессуаров, для владельцев пряжки колесничего был обязателен ремень, носившийся через шею или на левом плече. Место ношения точно установить затруднительно – расположение бронзовых деталей отражает оба варианта использования без исключающих аргументов. Оформление ремня могло быть разным, но в составе украшения должны были применяться обкладки и бляха в месте соединения концов. Ремень был согнут пополам, у него выделялась лицевая (парадная) и внутренняя сторона. Длина изогнутого ремня – 35–40 см, ширина от 1–1,5 до 2 см, толщина – 0,2– 0,4 см. Ремень дополнительно украшался бляшками («пуговицы с перемычкой»), сопровождался шнурами с пронизками. Окончание зауженных концов ремня продевалось в петлю крупной бляхи – круглой (зеркало) или шестилепестковой.

Мы предполагаем, что камыштинские находки дают возможность рассматривать два варианта взаимосвязи ременного комплекса и пряжки колесничего.

Первый вариант – символ колесничего. Помимо самой пряжки, возница носил на шее или левом пле- че ремень с бляхой, плотно украшенный бронзовыми предметами.

Второй вариант – способ ношения пряжки. Украшенный ремень имел зауженные до шнурков окончания, которые пропускались через петлю-распределитель бляхи и привязывались к петлям на планке пряжки колесничего. Таким образом пряжка могла переноситься вне колесницы и располагаться при погребении ее обладателя.

М.Д. Хлобыстина предлагала петли на лицевой стороне планки, аналогичные камыштинским находкам, как и углубления на иных находках, рассматривать как элементы для крепления к одежде («рядом с ножом… к кушаку») [Хлобыстина, 1970, с. 189– 190]. Вполне вероятно, что обнаруженные ременные комплексы показывают еще один вариант крепления пряжки колесничего.

Культурно-хронологическое значение предметов

Находки ПНН в Южной Сибири как многокомпонентный источник рассмотрены Д.Г. Савиновым [Савинов, 1995]. Камыштинские находки ассоциируются с первым типом ПНН [Там же, с. 59], использование которых в качестве пряжки колесничего обосновано в 1980–1990-х гг. [Варенов, 1984, с. 49–50; Шульга П.И., Шульга Д.П., 2019, с. 31]. В соответствии с этим, при описательных и графических реконструкциях пряжки колесничего размещают горизонтально на поясе возницы [Леонтьев, 1980, с. 82–83; Варенов, 1984, рис. 9; Шульга П.И., Шульга Д.П., 2019, рис. 7]. Однако находки пар ПНН в инь-чжоусских объектах на колесницах позволили, с одной стороны, интерпретировать их как части повозок («вальки») [Новгородова, 1989, с. 161], с другой стороны, дополнить определение функционально сти и относить «крюк ремня безопасности» ко всем седокам колесницы [Ван Пэн, 2015].

Все известные сибирские пряжки колесничего в могилах располагались в районе тазовых ко стей [Киселев, 1962, с. 61; Хлобыстина, 1970, с. 188–189], это касается и более поздних предметов в раннета-гарских комплексах [Липский, 1956, с. 124]. В обобщенной формулировке говорится о находках in situ «на поясе у мужчин» [Поляков, 2022, с. 310]. Это роднит их с небольшим количеством находок в иньских и чжоусских могилах [Киселев, 1962, с. 61], в которых большинство ПНН все-таки располагались на колесницах.

Появление пряжек колесничего отмечается как редкий пример типично мужского инвентаря в погребениях начала этапа III периода поздней бронзы [Поляков, 2022, с. 232, 310]. Палеоантропологические исследования погребения 15 объекта 4 могильника Суханиха показывают, что для населения Хакасско-Минусинской котловины в период поздней бронзы нельзя исключать взаимосвязь особенностей физического строения погребенных индивидов и их специализации [Медникова, 2010, с. 94], в т.ч. и отражение при погребальной практике символов их специализации.

Изложенное состояние проблемы изучения пряжек колесничего, их датировки и функционального определения не противоречит находкам из кург. 1 и 30 могильника Станция Камышта-7.

Судя по конструкции оградок и устройству могил, кург. 1 и 30 относятся к третьему, финальному, этапу освоения могильника и связаны, согласно периодизации А.В. Полякова, с III этапом периода поздней бронзы (IX–IX вв. до н.э.). Курган 30 выделяется в группе позднейших захоронений могильника Станция Ка-мышта-7 наличием плит перекрытия, выровненным каменным ящиком, двумя могилами в ограде. По нашему мнению, эти черты позволяют относить его к самому началу заключительного этапа существования могильника, возможно, считать курган одним из первых сооружений новой группы населения.

Наиболее близкий по составу инвентаря и внешнему виду пряжек колесничего комплекс был обнаружен в могильнике Подкунинские Горы [Kotozekov, 2000]. Он относится к хронологиче скому горизонту III-а [Поляков, 2022, рис. 142]. В парном погребении в могиле 1 были обнаружены ПНН на тазовых костях и детали бронзовых ременных обкладок и пуговиц с перемычками на груди и у левой руки [Kotozekov, 2000, p. 286–291]. Яркое отличие подку-нинского комплекса от камыштинских объектов заключается в отсутствии бляхи в нижней части ременного комплекса. По-видимому, это не обязательный элемент для всех колесничих, либо признак, характерный для более ранней группы населения, оставившей часть могильника Станция Камышта-7.

Заключение

В двух курганах могильника Станция Камыш-та-7 на северной окраине Сагайской степи были обнаружены бронзовые пряжки колесничего. Конструкция и оформление пряжек соответствует хорошо известным примерами из состава случайных находок и закрытых комплексов. Датировка предметов соответствует этапу III периода поздней бронзы XI–IX вв. до н.э. и относится, скорее, к началу этого этапа. Особый интерес изученных погребений кург. 1 и 30 представляет наличие в составе снаряжения не только пряжек колесничего, но и бронзовых частей ременного комплекса. Эти ремни, одевавшиеся на шею или левое плечо, могли демонстрировать символы возничего – украшенный ремень с бляшками, а также использоваться как способ переноски пряжки – она подвешивалась к ним за петельки на планке. Обнаруженный комплекс, с одной стороны, раскрывает особенности смены населения, форми- ровавшего могильник, и уточняет хронологию этого события. С другой стороны, обнаруженные нами предметы способствуют уточнению конструкции и назначения пряжек колесничего, а также сферы применения иных бронзовых предметов – деталей одежды и украшений – во множестве находимых в погребениях периода поздней бронзы, но, как правило, в переотложенном состоянии.

Публикация подготовлена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0007 «Геохронология культурно-исторических процессов в плейстоцене-голоцене Северной Азии на основе комплексного исследования геоархеологических объектов». Авторы благодарят В.А. Долганова за рисунки предметов.

Список литературы Пряжки колесничего из погребений могильника Станция Камышта-7

- Ван Пэн. Еще раз об использовании инь-чжоуских изделий в форме лука) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2015. - Т. 14. - Вып. 4: Востоковедение. -С. 24-36 (на кит. яз.). EDN: UMKVID

- Варенов А.В. О функциональном предназначении "моделей ярма" эпохи Инь и Чжоу // Новое в археологии Китая. - Новосибирск: Наука, 1984. - С. 42-51.

- Киселев С.В. К изучению минусинских каменных изваяний // Историко-археологический сборник. - М.: Мос. гос. ун-т, 1962. - С. 53-61.

- Леонтьев Н.В. Колесный транспорт эпохи бронзы на Енисее // Вопросы археологии Хакасии. - Абакан: ХакНИ-ИЯЛИ, 1980. - С. 65-84.

- Липский А.Н. Археологические раскопки в Хакасии // КСИИМК. - 1956. - Вып. 64. - С. 116-129.