Проблема адаптации и реадаптации к школьным нагрузкам. Роль нейрометаболизма, активационных процессов головного мозга и темпераментальных характеристик

Автор: Бедерева Наталья Сергеевна, Шилов Сергей Николаевич, Игнатова Ирина Акимовна, Покидышева Людмила Ивановна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1 (27), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования уровней активации и постоянных потенциалов головного мозга у младших школьников, выделены типы темперамента младших школьников по индексу выраженности поведенческих проявлений. Выявлено влияние активирующих механизмов на формирование темпераментных характеристик и интенсивность нейрометаболизма

Адаптация, устойчивый потенциал, темперамент, активационные процессы, нейроэнергообмен

Короткий адрес: https://sciup.org/144153867

IDR: 144153867

Текст научной статьи Проблема адаптации и реадаптации к школьным нагрузкам. Роль нейрометаболизма, активационных процессов головного мозга и темпераментальных характеристик

PROBLEM OF ADAPTATION AND READAPTATION TO SCHOOL LOADS. ROLE OF NEUROMETABOLISM, ACTIVATION PROCESSES OF BRAIN

AND TEMPERAMENTAL CHARACTERISTICS

Н.С. Бедерева, С.Н. Шилов,

И.А. Игнатова, Л.И. Покидышева

Адаптация, устойчивый потенциал, темперамент, активационные процессы, нейроэнергообмен.

В статье приведены результаты исследования уровней активации и постоянных потенциалов головного мозга у младших школьников, выделены типы темперамента младших школьников по индексу выраженности поведенческих проявлений. Выявлено влияние активирующих механизмов на формирование темпераментных характеристик и интенсивность нейрометаболизма.

А даптация – это сохранение деятельности человека при изменившихся условиях жизни. Адаптация может рассматриваться как процесс, проявление и результат. Адаптация как процесс – развитие (изменение) адаптационных возможностей человека (знания, психические свойства: рефлексия, эмпатия как средства понимания себя и окружающего мира). Развитие происходит в различных условиях среды его жизнедеятельности: в детском саду, классе, группе, на производстве и т. п.

Предрасположенность человека к адаптации зависит от его индивидуального своеобразия, опыта приспособления к той или иной обстановке, временного перерыва в проявлении опыта, мотивов, самоактивности.

Индивидуальное своеобразие человека – это личные качества, присущие ему и позволяющие адаптироваться в той или иной ситуации. С возрас-

N.S. Bedereva, S.N. Shilov,

I.А. Ignatova, L.I. Pokidysheva

Adaptation, DC-potential, temperament, activation processes, neuroenergyexchange.

The article presents the research data of the levels of brain activation and DC-potentials in primary school children, identifies the types of temperament in primary school children by the index of the severity of behavioral manifestations. The article reveals the influence of activating mechanisms on the formation of temperamental characteristics and the intensity of neurometabolism.

том человек меняется, его качества совершенствуются или утрачивают какие-либо возможности, что сказывается на его приспособляемости.

Ситуационные адаптационные возможности человека непостоянны. Снижение адаптационных возможностей характеризуется таким явлением, как дезадаптация. Дезадаптация (дизадаптация) – это несоответствие социопсихологического и психофизиологического статуса человека требованиям ситуации жизнедеятельности.

Самый опасный случай дезадаптации – латентный. Незаметно вырастая, такая дезадаптация может привести к тяжелым последствиям. Дезадаптированные дети – это дети, которые по различным причинам не могут наравне со сверстниками, другими детьми приспособиться к условиям среды их жизнедеятельности (группе детского сада, классному коллективу, группе сверстников и пр.). Школьную дезадаптацию чаще всего

отмечают педагоги начальных классов, в которых учатся дети, с трудом осваивающиеся со школьной действительностью. Она характерна для детей 6–8-летнего возраста, которым непонятна ситуация классно-урочной обстановки, у которых не складываются отношения с одноклассниками и на этом фоне практически отсутствует продвижение в развитии их познавательной деятельности или его темпы снижены [Стюгина, 2012].

Основные причины дезадаптации человека: личностные (внутренние), средовые (внешние) либо и те и другие. Преодоление дезадаптации представляет собой реадаптацию. Термин «реадаптация» означает восстановление адаптационных возможностей человека под воздействием каких-либо факторов. Реадаптированный – человек (ребенок), преодолевший дезадаптацию. Адаптация, дезадаптация и реадаптация свойственны каждому человеку и не существуют «в чистом» виде. Они всегда связаны друг с другом.

Незаконченность морфофункционального развития, незрелость регуляторных механизмов, подвижность физиологических процессов, наряду с неустойчивостью гомеостаза, способствуют тому, что ребенок, начинающий обучение в школе, чрезвычайно остро реагирует на влияния изменяющейся окружающей среды. Критическим периодом в морфологическом развитии лобных областей мозга и связей между ними является возраст 6–8 лет. Однако именно в этом возрасте ребенку приходится сталкиваться с новыми социальными и психофизическими нагрузками. Это создает предпосылки для возникновения различных психоневрологических расстройств (нарушения сна и поведения, трудности обучения и т. д.) и дезадаптации [Петросян, Солдатова, 2006; Физиология…, 2010].

Сейчас все большее значение для характеристики корково-подкорковых взаимовлияний по ходу развития системной организации ЦНС детей и их адаптивных возможностей уделяется сверхмедленным биопотенциалам мозга (СМБП) [Илюхина и др., 2006; Койнова, 2007].

Регистрируемые с поверхности головы СМБП характеризуют уровень относительно стабильного функционирования (УОСФ) зон мозговых образований и являются количественным показателем функционального состояния исследуемого объек- та, определяющего его физиологическую активность [Илюхина, 1995]. В силу своего происхождения УПП связан с комплексом биохимических параметров, характеризующих энергозатраты мозга и функциональное состояние адаптивных систем организма [Фокин, Пономарева, 2001].

Темперамент по определению является совокупностью индивидуальных природных качеств человека, определяющих динамические и эмоциональные особенности его психических процессов и поведения [Rutter, 2002]. С учетом вышесказанного нами была поставлена цель соотнести темпе-раментальные характеристики младших школьников с особенностями у них нейроэнергометаболизма и состояния активирующих систем мозга.

В исследовании при полученном информированном согласии родителей участвовало 102 ребенка школ г. Красноярска (средний возраст 8,7 года). Для выявления особенностей темпераментных характеристик использовался русскоязычный вариант опросника, предложенный А.Томасом и С.Чессом, DOTS-R в модификации Ю.И. Савченкова, Е.Ю. Петросян. Выделение типов темперамента производилось по индексу выраженности поведенческих проявлений (ИВПП). Он определялся суммой значений общей активности, чувствительности, интенсивности и настроения [Петросян, Савченков, 2009]. Исходя из этого, дети разделялись на 3 группы.

«Спокойный» тип характеризуется невысокой общей активностью, повышенной чувствительностью, сниженным фоном настроения, невысоким темпом деятельности. «Адекватный» тип более эмоционально устойчив, достаточно активен, в деятельности имеет средний темп, быстро переключается. Для «интенсивного» типа более характерны эмоциональная неустойчивость, повышенная активность, слабая концентрация, ускоренный темп деятельности.

Оценка интенсивности метаболизма головного мозга осуществлялась при помощи компьютерно-аппаратного комплекса НЭК-5, регистрирующего уровень постоянных потенциалов на поверхности головы, генез которого связан с церебральным энергетическим метаболизмом [Шмырев и др., 2010]. Регистрация потенциалов проводилась на уроке в положении сидя. Ребенок при этом не отрывался от учебного процесса. Ре- гистрировалась фоновая запись в течение 15 минут и при функциональной нагрузке (проба с гипервентиляцией).

Для исследования особенностей формирования уровней активации лобных областей головного мозга был использован метод омега-метрии, определяющий устойчивый потенциал (УП) милливольт-ного диапазона, регистрируемый с поверхности головы. Исследования проводились при помощи аппаратно-программного комплекса омега-метрии «Омега-тестер». Учитывались уровень активности каждого полушария и симметрия их активности [Использование..., 1999; Кривощапова, 2005].

При исследовании ВП-типов у младших школьников нами выявлено следующее соотношение: большинство характеризовалось средними значениями выраженности поведенческих реакций, то есть относилось к типу «адекватных» (76,3 %). «Интенсивных» в исследуемой группе 19,4 %, «спокойные» выявлялись в 4,3 %. В целом, такая картина распределения ВП-типов темперамента младших школьников соответствовала результатам исследований последних лет в нашем регионе [Потылицы-на и др., 2004; Хабарова, Шилов, 2012]. Половые характеристики существенного влияния на распределение ВП-типа не имели.

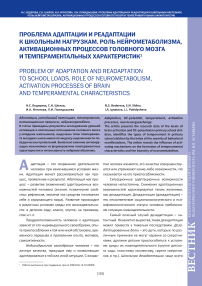

Рис. 1. Уровни активности полушарий (омега-метрия) * Достоверность отличия p < 0,05

Данные, полученные при исследовании уровня нейроэнергообмена, также выявили различия в соответствии с ВП-типом как на уровне фоновой записи, так и при нагрузках.

На фоновой регистрации УПП выявлено сле-

Установлено, что уровень активности правого полушария у детей с любым типом темперамента соответствует оптимальному уровню омега-потенциала от 20 до 40 мВ, который характеризуется адекватными поведенческими реакциями, хорошей переносимостью нагрузок, оптимальной подвижностью нервных процессов. Однако уровень активности по левому полушарию имел свои отличия в соответствии с определенным ВП-типом ребенка. У детей с адекватным и интенсивным ВП-типами значения уровня активности находились в пределах, близких к 40 мВ, что может указывать на адекватный характер реакций головного мозга на умственную нагрузку. У детей со спокойным ВП-типом аналогичный показатель был в среднем 64 мВ. Такая величина омега-потенциала свойственна третьему уровню активности и может сопровождаться в условиях постоянного воздействия вызывающего его фактора неадекватными поведенческими реакциями, напряженным отношением к восприятию новой информации, неустойчивостью нервных процессов, быстрой утомляемостью.

Отличительная особенность по уровням активности УП выявилась у детей со спокойным ВП-типом в виде выраженной асимметрии в активности полушарий, равной в среднем 28,3 мВ (рис. 1).

дующее: при среднем ИВПП у школьников определялись оптимальные уровни устойчивых потенциалов, свидетельствующие об адекватных параметрах нейрометаболизма. У «интенсивных» регистрировались повышенные уровни метаболизма.

Выявлялась равная активность правого и левого полушария, что могло быть маркером высокой лабильности регуляторных процессов [Фокин, Пономарева, 2001]. У «спокойных», напротив, отмечалась депрессия уровня нейроэнергообмена в спокойном состоянии.

Для выявления механизма активации систем адаптации проводилась проба с гипервентиляцией: в течение 3 минут под контролем врача ребенком осуществлялось глубокое и регулярное дыхание. Гипервентиляция ведет к гипокапнии в крови, вазоконстрикции и снижению мозгового кровотока. При этом на нейроэнергокартографе фиксировалось возрастание нейроэнергообмена у всех де- тей независимо от ВП типа. В постгипервентилля-ционном периоде (ПГВП) через 5 минут оценивались изменения межполушарных взаимоотношений, реакция на нагрузку, степень восстановления УПП до фоновых показателей. Принято считать, что чем ближе показатели УПП в постгипервентилля-ционном периоде возвращаются к фоновым показателям, тем более совершенна вегетативная ауторегуляция постоянства внутренних функций, тем более адаптирован к стрессу человек [Шмырев и др., 2010].

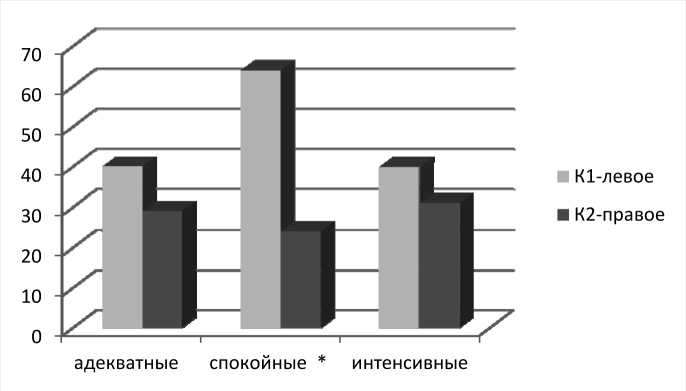

После проведения пробы наблюдались характерные изменения в распределении сверхмедленных потенциалов у младших школьников (рис. 2).

Рис. 2. Уровень нейроэнергообмена в ПГВП

* Достоверность отличия p < 0,05

У «адекватных» наблюдались оптимальные уровни нейроэнергообмена, что должно было способствовать высокой устойчивости организма к физическим нагрузкам и другим стрессорам. У «интенсивных» уровень нейроэнергообмена в ПГВП снижался. При этом определенным доказательством неустойчивости нейровегетативной регуляции служило одновременное усиление нейрометаболизма правого полушария школьников [Фокин, Пономарева, 2001]. «Спокойные» дети, наоборот, имели в ПГВП существенную экспрессию нейроэнергообмена, что могло говорить о напряженности в деятельности всех функциональных систем и нервных центров головного мозга.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что система активирующих механизмов головного мозга влияет на формирование темпераментальных характеристик ребенка, а последние, в свою очередь, могут обусловливать и индивидуальные адаптивные резервы организма. От- сюда следует, что реализация развивающих и коррекционных технологий с учетом особенностей темперамента ребенка будет способствовать достижению более устойчивого позитивного результата.