Проблема: биомеханические принципы оперативной коррекции эллипсовидной деформации головки бедренной кости

Автор: Шевцов В.И., Атманский И.А., Макушин В.Д.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Проведен биомеханический анализ функционирования тазобедренного сустава при эллипсовидной деформации головки. Было определено, что при эллипсовидной деформации головки формируется компенсаторно-приспособительный комплекс, обладающий большими резервными возможностями, но в достаточно узких функциональных рамках. С учетом выявленных особенностей предложен алгоритм и методика предоперационного моделирования оперативной коррекции.

Эллипсовидная деформация головки, биомеханика, тазобедренный сустав, предоперационное моделирование, оперативная коррекция

Короткий адрес: https://sciup.org/142120878

IDR: 142120878

Текст научной статьи Проблема: биомеханические принципы оперативной коррекции эллипсовидной деформации головки бедренной кости

Эллипсовидная деформация головки бедренной кости является достаточно типичной для многих исходов заболеваний тазобедренного сустава. Это можно объяснить тем, что анатомобиомеханические нарушения при эллипсовидной головке создают уникальный компенсаторно-приспособительный комплекс.

Одной из особенностей данного комплекса является увеличение площади сочленяющихся поверхностей. Увеличение площади контактной поверхности только в 1,5 раза приводит к уменьшению нагрузки на единицу площади в 14 раз, что позволяет объяснить возможность длительной компенсации даже при выраженных дегенеративно-дистрофических изменениях в условиях эллипсовидной деформации головки.

Целесообразно выделить два механизма увеличения площади распределения нагрузки. Первый определяется тем, что площадь максимальной нагрузки на сферическую поверхность имеет интегральную зависимость от разницы радиусов сфер контактируемых поверхностей. Обусловлено это тем, что чем меньше разница в диаметрах сочленяющихся поверхностей, тем больше контактная площадь в рамках упругой деформации. В норме радиус полусферы верт- лужной впадины всегда несколько больше радиуса сферы головки бедренной кости. Эволюционную целесообразность такого механизма, на наш взгляд, можно объяснить тем, что, с одной стороны, синовиальная жидкость выравнивает неидеально сферические поверхности кон-тактируемых поверхностей; с другой стороны, частично перераспределяет нагрузку на всю поверхность бедренной кости. При этом синовиальная жидкость вместе с суставной капсулой и окружающими мягкими тканями образуют своеобразную буферную систему. Однако реальная нагрузка на головку выше возможностей буферных систем, это приводит к тому, что нагрузка на головку бедра имеет точечный характер [1]. В условиях эллипсовидной деформации формируется сектор, который можно описать алгебраическим уравнением:

х (i-n)2 /R 12 + y (i-n)2 /R 22 = R 2 , где

R1 радиус большой оси рассматриваемого сектора эллипса;

R2 – радиус малой оси;

R – радиус полусферы вертлужной впадины, т.е. формируется участок конгруэнтной поверхности.

Второй механизм увеличения площади рас- пределения нагрузки связан с дальнейшей адаптацией суставных поверхностей. В процесс формирования эллипсовидной головки, как правило, вовлекается и вертлужная впадина. Дис-конгруэнтность суставных поверхностей частично разрешается за счёт уплощения вертлужной впадины, частично за счёт экзостозных разрастаний, увеличивающих покрытие головки . Такая адаптация суставных поверхностей фактически приводит к максимально возможному увеличению площади как сочленяющихся поверхностей, так и увеличению площади распределения нагрузки до площади контактной поверхности.

Эллипсовидная деформация головки и адаптированная к ней поверхность вертлужной впадины приводит к формированию сустава, приближающегося по своим механическим свойствам к блоковидному суставу с плоскостью вращения, расположенной преимущественно в сагиттальной плоскости. В горизонтальной плоскости такой сустав, как правило, ориентирован на 30-35° кнаружи, во фронтальной плоскости -под углом 25-35° к вертикали, приближаясь по направлению к вектору суммарной нагрузки на головку бедренной кости.

Таким образом, основным направлением движения в таком суставе будет сгибание с лёгким приведением и разгибание с незначительным отведением в положении наружной ротации. Объём движений во фронтальной плоскости в таком суставе резко ограничен и определяется характером экзостозных разрастаний, эластичностью мягкотканных элементов, окружающих тазобедренный сустав. В горизонтальной плоскости движения также в значительной степени ограничены и будут определяться выраженностью дисфункции малой и средней ягодичных мышц, а также стабильностью сустава в горизонтальной плоскости.

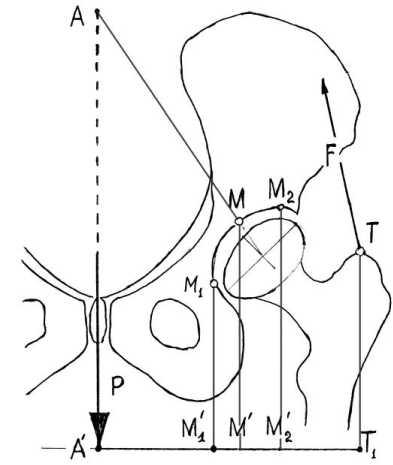

Особенностью такого сустава является то, что кинематический центр вращения головки бедренной кости совмещён с анатомическим центром полусферы вертлужной впадины, а математический мгновенный центр вращения расположен на шаровой поверхности, как и у шаровидного шарнира, только при движениях в основной плоскости. При движениях во фронтальной плоскости на приведение в тазобедренном суставе кинематический и мгновенный математический центры вращения «скачкообразно» совмещаются в нижнем секторе эллипса, ограниченного большой и малой его осями, на наружном крае сферы (точка М 1 на рис. 1).

При этом в области контакта в одноопорный период действуют компенсирующие силы тяжести тела и тяга пояснично-подвздошной мышцы.

Исключение составляет дисплазия тазового компонента, которая первично предопределяет форму головки.

В области верхнего края сустава действует сила (Fx), выталкивающая головку из вертлужной впадины, индуцируемая малой и средней ягодич- ными мышцами, вследствие того что мгновенный центр вращения переместился дистально относительно точки прикрепления адбукторов. Это создаёт условия для вращения вокруг нижнего полюса головки с образованием клиновидной щели сустава. В свою очередь, медиализация мгновенного математического центра (М1) создаёт уникальные условия для работы отводящей группы мышц. Если в норме соотношение между А М и М Т1 равно единице, то при возникающем смещении динамического центра вращения это соотношение (А М1 : М1 Т1) равно один к двум, т.е. требуются в два раза меньшие усилия для восстановления равновесия в данной системе. Это объясняет, почему у пациентов в условиях компенсации или субкомпенсации симптом Тренделенбурга слабо положительный или вовсе отрицательный.

Рис. 1. Схема определения кинематических параметров тазобедренного сустава при эллипсовидной форме головки бедренной кости

Если равновесие в системе «таз – бедро» не наступило в силу слабости отводящей группы мышц, то одновременно с дальнейшим опрокидыванием таза происходит перераспределение силовых воздействий на головку тазобедренного сустава. Ещё большая медиализация малого вертела, обусловленная приведением бедра, приводит к вертикализации действия пояснично-подвздошной мышцы, приводя к отклонению результирующей силы от вертикали кнаружи [1]. Создавшиеся условия приводят к скольжению головки бедренной кости по практически вертикально расположенной поверхности вертлужной впадины вверх. Одновременно с этим кинематический центр перемещается к анатомическому центру полусферы вертлужной впадины и вверх. Соотношение плеч рычага будет приближаться к единице, т.е. для удер- жания таза от дальнейшего опрокидывания потребуется сила тяги отводящей группы мышц на 100 % больше, чем в начале одноопорного периода. При точечном характере контакта, возникающем в силу дисконгруэнтности, и максимальных усилиях мышц, направленных на восстановление равновесия в системе, создаются условия к раздавливанию головки бедренной кости и развитию явлений асептического некроза.

При отведении бедра соотношения между силами будут меняться в обратном порядке. После достижения параллельности между большой осью эллипса и касательной к входу во впадину дальнейший наклон таза для обеспечения равновесия в одноопорный период сопровождается скачкообразным перемещением мгновенного и кинематического центров вращения в верхний сектор эллипса, ограниченного большой и малой его осями, на наружный край сферы в точку М2 (см. рис. 1). Латерализация мгновенного математического центра вращения приводит к изменению соотношения плеч углового рычага веса тела и отводящей группы мышц. Соотношение А М2 : М2 Т1 будет равно два к одному, что потребует увеличение силы тяги отводящей группы мышц на 100 %. Увеличение угла отклонения кнаружи пояснично-подвздошной мышцы увеличивает плечо углового рычага, ещё больше придавливая головку во впадину и противодействуя силе абдукторов. Наступающая дисконгруэнтность сочленяющихся поверхностей в условиях возрастающей силы, придавливающей головку во впадину, является не только дополнительным механическим препятствием при движении на отведение, но и приводит к резкому увеличению контактной нагрузки.

Таким образом, при эллипсовидной деформации головки формируется компенсаторноприспособительный комплекс, обладающий большими резервными возможностями, но в достаточно узких функциональных рамках.

С учётом вышесказанного можно утверждать, что показания к оперативному лечению должны основываться на следующих критериях:

-

1. Появление быстрой утомляемости мышц в области тазобедренного сустава следует рассматривать как проявление динамической несостоятельности абдукторов;

-

2. Несовпадение большой оси эллипса и касательной к входу в вертлужную впадину при выведении центра коленного сустава на биомеханическую ось конечности;

-

3. Положительном симптом Тренделенбурга;

-

4. Контрактура тазобедренного сустава в функционально невыгодном секторе;

-

5. Любое нарушение ШДУ, сопровождающееся дисфункцией отводящей группы мышц;

-

6. Рентгенологические признаки укорочения шейки бедренной кости;

-

7. Рентгенологические признаки патологи-

- ческих изменений в шейке и головке бедренной кости.

Из биомеханического анализа внутренних сил, возникающих при эллипсовидной деформации головки, вытекают следующие биомеханические принципы коррекции:

-

1. Выведение большой оси эллипса параллельно касательной к входу во впадину в двуопорный период при равной длине ног;

-

2. Перераспределение амплитуды движений в функционально выгодный сектор;

-

3. Выведение верхушки большого вертела на

-

4. Восстановление нормальной длины шейки.

уровень кинематического центра вращения тазобедренного сустава;

При планировании оперативного вмешательства анализ анатомических взаимоотношений начинают с рентгенограммы таза, выполненной в переднезадней проекции при таком положении исследуемой конечности, кода большая ось эллипса будет ориентирована параллельно касательной к входу в вертлужную впадину. Дополнительно по рентгенограмме коленного сустава определяется значение кондило-диафизарного угла (γ).

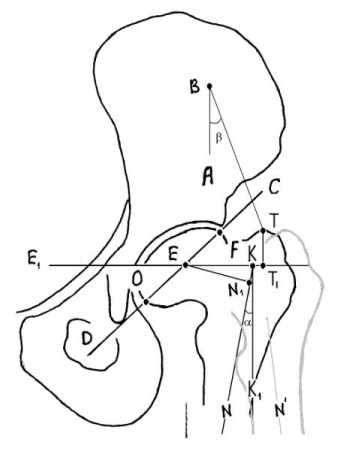

Рис. 2. Схема определения графических параметров для определения характера оперативного вмешательства при эллипсовидной форме головки бедренной кости

Далее на скиаграмме определяют (см. рис. 2):

-

■ положение большой оси эллипса (OF);

-

■ проводят касательную к входу в вертлужную впадину (линия CD);

-

■ линию Е 1 Е, проведённую через кинематический центр тазобедренного сустава;

-

■ продольную ось диафиза бедренной кости (линия КN, KN’);

-

■ перпендикуляр, опущенный из центра тазобедренного сустава на линию КN, и определяют величину отрезка EN1;

-

■ величину диафиза бедренной кости от

точки N 1 до центра коленного сустава (d);

-

■ угол фронтального отклонения абдукторов (угол β);

-

■ угол а, образованный продольной осью диафиза (KN) и вертикалью (KK1);

-

■ величину отрезка ВТ.

Если верхушка большого вертела (точка Т) располагается на линии Е1Е, β = 37±3º, то достаточным будет выполнение межвертельной остеотомии.

При угле NKK1, образованном медиально от линии KK1, величина вальгизации определяется по формуле: NKK1 – γ.

При угле N´KK1, образованном латерально от линии KK1 (на рисунке показано серым цветом), величина варизации определяется по формуле: N´KK1 + γ.

Дополнительно производится контроль восстановления баланса между шеечнодиафизарным и кондило-диафизарным углами в рамках планируемой коррекции. По формуле: d × tg(γ ) находят необходимую величину лате-рализации диафиза бедренной кости (h) и сравнивают с величиной отрезка EN1.

При h > EN1 не более чем на ширину диафиза бедренной кости на уровне планируемой остеотомии, требуется дополнительная латерали-зация проксимального конца диафиза на величину h EN1.

При h > EN 1 более чем на ширину диафиза бедренной кости на уровне планируемой остеотомии, требуется выполнение остеотомии через основание шейки с последующей постепенной латерализацией бедра и формированием дистракционного регенерата или дополнительной корригирующей остеотомии в нижней трети бедра.

При h < EN1 не более чем на ширину диафиза бедренной кости на уровне планируемой остеотомии, требуется дополнительная медиализация проксимального конца диафиза на величину EN 1 – h.

Если верхушка большого вертела (точка Т) располагается на линии Е 1 Е (выше или ниже), β ≤ 37±3º, то требуется выполнение остеотомии через основание шейки с последующей постепенной нормализацией положения большого вертела, восстановление нормальной длины шейки с формированием дистракционного регенерата.

Для расчёта линейных и угловых параметров можно воспользоваться следующим формулами:

-

η vl = NKK 1 – γ; η vr = NKK 1 + γ;

-

5 = V(dx tg^ -| EN i |)2 + f2

| BT | sin(39 )

и arcsin ,

S где ηvl – величина необходимой вальгизации (при угле NKK1, образованном медиально от линии KK1);

ηvr – величина необходимой варизации (при угле N´KK1, образованном латерально от линии KK1);

S – кратчайшее расстояние для достижения одновременного низведения и латерализации бедра для восстановления баланса между кондило-диафизарным и шеечно-диафизарным углами;

-

угол фронтального отклонения от вертикали направления дистракции;

-

d – длина бедренной кости от уровня остеотомии до центра коленного сустава;

l величина необходимого низведения (отрезок ТТ 1 ).

В тех случаях, когда выполнение остеотомии через основание шейки с последующей постепенной нормализацией положения большого вертела, восстановления нормальной длины шейки с формированием дистракционного регенерата невозможно, альтернативным вариантом может служить двойная корригирующая остеотомия бедра: межвертельная остеотомия, обеспечивающая выведение большой оси эллипса параллельно касательной к входу во впадину в двуопорный период при равной длине ног, перераспределение амплитуды движений в функционально выгодный сектор, и корригирующая остеотомия в нижней трети бедра, с целью восстановления баланса между кондило-диафизарным и шеечно-диафизарным углами.

Сохраняющуюся дисфункцию ягодичных мышц вследствие высокого положения большого вертела, с учётом её патогенеза, мы предлагаем корректировать одновременно с направлением положения шеечной деформации в межвертельной области с целью отклонения большого вертела кзади. В этом случае большой вертел проекционно будет находиться несколько ниже, изменится также соотношение между передними и задними пучками малой ягодичной мышцы, определяющее горизонтальную нестабильность в сложившихся условиях.

Вертикализация направления положения задних пучков в значительной степени снижает вращательную их силу, а увеличение плеча углового рычага передних пучков увеличивает полезный рабочий момент силы, ротирующей бедро внутрь. Данный приём позволяет также увеличить степень покрытия головки вертлужной впадиной, что особенно важно при горизонтальной нестабильности тазобедренного сустава, вызванной несоответствием размера головки бедренной кости размерам впадины.

Для установления необходимости и величины коррекции вальгусной деформации следует определить ориентацию коленного сустава во фронтальной плоскости по отношению к биомеханической оси конечности после предполагаемой коррекции. Для этого можно воспользоваться следующей формулой:

90 (arcsin | CA | ), 2d где |AС| наименьшее расстояние от продольной оси диафиза бедренной кости на уровне остеотомии до биомеханической оси конечности, d – длина бедренной кости от уровня остеотомии до центра коленного сустава, конди-ло-диафизарный угол, величина вальгусной деформации, получаемой в результате планируемой коррекции. Вальгусная деформация ме- нее 4-5° может корригироваться за счёт смещения проксимального конца дистального фрагмента; деформация более 5° требует обязательной корригирующей остеотомии в нижней трети бедра.