Проблема художественного образования и провинциальная живопись второй половины XVIII - первой половины XIX в

Автор: Акилова Анна Дмитриевна, Гаврилин Кирилл Николаевич

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 4 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории развития художественного образования в русской провинции XVIII - XIX вв. Целью исследования является выявление различных подходов обучения провинциальных живописцев. Впервые рассматривается влияние учебных пособий и методов преподавания XVIII - XIX вв. на особенности техники живописи и художественного образа провинциальной портретной живописи - яркого, но недостаточно исследованного явления отечественного искусства. Методология исследования базируется на историко-культурном, формально-стилевом и иконографическом анализе провинциальной живописи, а также на результатах реставрационных и технико-технологических исследований. В провинциальном художественном образовании выделяются два подхода, хронологически соответствующие двум периодам. Первый период, охватывающий 1750-1800-е гг., унаследовал архаичную систему ученичества, восходящую к традициям Московской Оружейной палаты. Техника живописи и художественное своеобразие портретов этого периода соотносятся с иконописью и традициями парсунной живописи. Второй период, 1810-1850-е гг., прежде всего отмечен укреплением культурных связей между столицей и провинцией. Именно тогда происходит расцвет провинциальных художественных школ, ориентированных на Санкт-Петербургскую Академию художеств. С одной стороны, провинциальная портретная живопись испытывает влияние академической школы, обновляя собственную живописную технику и художественный образ. С другой стороны, становится очевидным многообразие художественных тенденций, отмеченных неровным качеством, что говорит об усложнившейся социальной структуре общества, росте благосостояния и укрепления положения низших сословий, уверенно выступающих в роли заказчика живописных произведений. Расширение и рост художественного рынка русской провинции стимулирует развитие школ и мастерских, появление ряда художников, оказавшихся в центре внимания широких слоев провинциального общества. Возникает и развивается дилетантизм, отмеченный специфической техникой живописи. Творческий путь многих русских живописцев начинался в провинции. Яркий пример представляет чугуевский период творчества И. Е. Репина, который впервые поставлен в контекст истории провинциальной живописи.

Провинциальная живопись, художественное образование, русская живопись, портрет, художественный примитив

Короткий адрес: https://sciup.org/147238601

IDR: 147238601 | УДК: 74.01/.09 | DOI: 10.14529/ssh220407

Текст научной статьи Проблема художественного образования и провинциальная живопись второй половины XVIII - первой половины XIX в

Первая пол. XVIII в. – период становления системы художественного образования в России, главным образом, в Петербурге и Москве. С основанием Академии художеств в 1757 г. в русском изобразительном искусстве окончательно утверждается академическая иерархия жанров, признавшая портрет одним из низких жанров и отодвинувшая его на периферию большого художественного процесса, невзирая на его традиционную популярность. Позже произошла реабилитация портретного жанра в художественной культуре сентиментализма и романтизма, а основание и открытие Московского училища живописи, ваяния и зодчества в 1843 г. вывело историю портретной живописи на новый уровень в русской художественной культуре. На фоне развития профессионального творчества появляются и переживают расцвет многочисленные провинциальные «школы» и центры живописи, для которых портрет остается ведущим жанром, что объясняется его обиходной и ритуальной значимостью в жизни традиционных сословий русского общества [1, с. 22; 2].

Хорошо известно, что отечественная живопись XVIII в. развивалась по трем направлениям, согласно О. С. Евангуловой [3]. Первое из них – магистральное (творчество столичных академиков), другое представляет россика (творчество иностранцев в России), третье – архаичная ветвь живописи, продолжавшая связь с древнерусскими культурными традициями.

Особое направление провинциальной живописи, сложившееся во второй пол. XVIII – первой пол. XIX в., представляет «провинциальный порт-рет»1, находившийся под перекрестным влиянием традиционной культуры и профессионального творчества. Таким образом, портрет имел характерные формально-стилевые черты, ориентированные на запросы особого социального круга заказчика – от зажиточного крестьянства и мещанства до духовенства и мелкопоместного дворянства. Ограниченная география распространения, охватывавшая северные и центральные губернии Российской империи, а с XIX в. также и промышленные центры Урала, обусловлена особенностями экономического развития некоторых регионов Российской империи с преобладающим индустриальным развитием.

В композиции провинциального портрета прослеживается ряд устойчивых иконографических приемов, сохранявшихся на протяжении целого столетия и указывающих на сложение устойчивой традиции. Приближенная к натуральному масштабу полуфигура модели изображается в трехчетвертном повороте, на плоскостном фоне, исключающем световоздушное пространство. Важной особенностью становится подробное воспроизведение сословного костюма и других социально значимых атрибутов модели. Кроме того, в провинциальном портрете есть черты, унаследованные от русской парсуны XVII в. – «…сочетание схематизма очертаний фигуры и костюма с реализмом изображения “лица”» [4]. Анонимность авторства большинства произведений также является одной из специфических особенностей, усложняющих изучение этого своеобразного явления отечественной живописи.

Безусловно, провинциальный портрет вырастает из традиций художественного образования, проникших на периферию из столичных городов. Однако этот феномен мало изучен, несмотря на то что еще в середине прошлого столетия Н. М. Мо-лева и Э. М. Белютин справедливо заметили: «В истории искусства формирование каждого художественного направления происходит вместе со становлением педагогической системы, формирующей его принципы» [5, с. 3].

Обзор литературы

Художественным центрам русской провинции посвящен целый ряд исследований, среди которых нам бы хотелось отметить работы Н. Н. Врангеля [6] И. Э. Грабаря [7], Г. Г. Поспелова [8], Е. В. Гаккеля [9], Т. В. Алексеевой [10], С. В. Ямщикова [11], В. Г. Брюсовой [12], А. В. Лебедева [13] и С. С. Акимова [14].

Перечисленные исследователи отмечали влияние академической системы художественного образования на деятельность локальных провинциальных художественных школ, однако их наблюдения требуют углубленного дополнительного анализа произведений живописи, привлечения архивных и литературных источников, например, учебных пособий и методических изданий по рисунку и живописи XVII – XIX вв., которые, безусловно, оказывали влияние на развитие портретной живописи в русской провинции.

Среди отечественных публикаций по истории художественного образования в России важно отметить фундаментальную и непреходящую роль научной монографии Н. М. Молевой и Э. М. Бе-лютина «Педагогическая система Академии художеств XVIII в.» [5]. Не рассматривая ситуацию с художественным образованием в провинции, авторы внесли неоценимый вклад в создание панорамной картины развития художественного образования в России, на периферии которой находились и центры провинциального портрета.

Помимо этого, одним из первых проблему художественного обучения в провинции рассмотрел Г. Г. Поспелов в статье «Провинциальная живопись» в 1964 г. [8]. Исследователь обратил внимание, что в XVIII в. провинциальные художники не имели специализации, состояли в иконописных артелях, выполняли церковные и светские заказы, однако с XIX в. ситуация изменилась: развитие городской культуры, появление частных художественных школ привели к появлению профессии живописца. Выводы Поспелова мы считаем крайне важными, однако не разделяем уничижительное отношение автора к поздней школе провинциальной живописи. По-видимому, автор исследования не был знаком с целым рядом выдающихся произведений провинциальной живописи 1830–50-х гг., находившихся в тот период за пределами интересов искусствознания. К числу подобных полотен относятся, например, «Портрет торопецкой купчихи в головном платке, затканном золотой нитью», 1850-е (рис. 1), или «Портрет неизвестной в торопецком костюме» (Частное собрание, выставлялся на выставке «Платки и шали» в Санкт-Петербурге в 2019 г.) (рис. 2), которые, на наш взгляд, меняют представления о провинциальном портрете, отстаивая его художественные достоинства.

Мнение целого ряда исследователей обобщает С. С. Акимов в своей диссертации [14], посвященной провинциальным художественным школам, связанным с системой обучения Академии художеств. Анализируя проблему обучения и образования, он каким-то образом избегает рассмотрения провинциального портрета, несмотря на то что многие работы учеников Арзамасской академии и школы Венецианова гораздо ближе провинциальному портрету, нежели столичному академизму.

К сожалению, в дальнейшем вопрос художественного образования исследователи провинциального портрета не поднимали. Таким образом, анализ историографии показывает существенные недостатки в систематическом изучении особенностей провинциального художественного образования, нерасторжимо связанного с обучением портретной живописи. Именно по этой причине изучаемое более столетия провинциальное художественное наследие до сих пор не систематизировано.

Рис. 1. Неизвестный художник. Портрет торопецкой купчихи в головном платке, затканном золотой нитью.

1850-е, холст, масло, 76,2 х 58,5 см. Государственный исторический музей, инв. № И I 3264

Fig. 1. Unknown artist. Portrait of a Toropetsky merchant’s wife in a headscarf, woven with gold thread. 1850s, oil on canvas, 76.2 x 58.5 cm. State Historical Museum, inv. № ИI 3264

Рис. 2. Неизвестный художник. Портрет неизвестной в торопецком костюме. 1850-е ?, холст, масло. Частное собрание Fig. 2. Unknown artist. Portrait of an unknown woman in a Toropetsky suit. 1850s ?, oil on canvas. Private collection

Методы исследования

В процессе исследования было предпринято комплексное искусствоведческое исследование, опиравшееся на историко-культурный, формальностилевой и иконографический методы, а также результаты собственных технико-технологических и реставрационных исследований портретов из собрания Музея Строгановской академии (Москва).

Результаты и дискуссия

В истории провинциального художественного обучения мы выделяем два периода. Первый из них начинает свой отсчет с зарождения провинциального портрета в сер. XVIII в. до первого десятилетия XIX в., когда большинство мастеров были связаны с иконописными артелями, выполняя разнообразные заказы, включавшие даже декоративную роспись [8, с. 350]. Отметим, что такая универсальность - наследие творческого опыта мастеров московской Оружейной палаты и выросших из нее учреждений - петербургских Оружейной канцелярии и Канцелярии от Строений. Как правило, художник-портретист из иконописной артели обслуживал определенные сословия, а творчество понимал как коллективный труд, секреты которого передаются из поколения в поколение. По этой причине художник, не стремившийся к индивидуализации творчества, но следующий иконописной традиции и сословным правилам, не подписывал свои произведения.

Безусловно, на сложение первых художественных мастерских провинциального портрета оказал влияние крупнейший художественный центр страны - Московская Оружейная палата, где уже с 1683 года существовала живописная мастерская [15, с. 31].

Творческие ориентиры живописцев Оружейной палаты были прочно связаны с «живоподоб-ностью» парсуны в противовес условному языку иконописи. Эта идея ярко выражена в «Трактате об иконописании» [16] (XVI–XVII вв.) Иосифа Владимирова и в знаменитом суждении Симона Ушакова о принципиальном сходстве изобразительного искусства с зеркалом.

Влияние мастеров Оружейной палаты на традиции провинциального живописного портрета XVIII в. уже отмечалось исследователями. Так, Н. Н. Перевезенцева [17] справедливо указывает, что основой для женского портрета XVIII в. служили парсуна и придворный портрет времени первых Романовых. Художественные особенности «Портрета женщины в синем сарафане с веером в руке» (рис. 3) из музея Строгановской академии подтверждают справедливость этого суждения. Художник повторил композицию поясного портрета и состав костюмного комплекса, жесты и атрибуты, известные нам по более раннему произведению - «Портрету царицы Марфы Матвеевны, супруги царя Федора Алексеевича» (рис. 4), - созданному мастерами Оружейной палаты около 1682 г., опирающемуся на западноевропейские портретные традиции, в частности сарматский портрет, за которым стоит, в свою очередь, профессиональное искусство.

Важной вехой в истории провинциального портрета стало упразднение Оружейной палаты в 1711 г. по приказу Петра I, задавшегося целью создать новый художественный центр в молодой столице. Московские мастера были приглашены в Санкт-Петербург для декорационных работ в строящихся дворцах. Условия переезда и пребывания были нелегкими, что приводило к целому ряду проблем, в том числе к отказам от переезда и рассредоточению художников не только в Москве, но и в других провинциальных городах [14, с. 113]. На наш взгляд, именно благодаря произошедшей художественной децентрализации периода глобальных реформ и произошло распространение традиций живописного портрета в провинции.

Рис. 3. Неизвестный художник. Портрет женщины в синем сарафане с веером в руке. Конец XVIII в., Холст, масло. Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С. Г. Строганова, инв. № 1158

Fig. 3. Unknown artist. Portrait of a woman in a blue sundress with a fan in her hand. The end of the XVIII century., Oil on canvas. Museum of Decorative, Applied and Industrial Art of the Stroganov Moscow State Art Institute, inv. № 1158

Первый выделяемый нами период прочно связан с влиянием методических пособий на творчество провинциальных живописцев. После учреждения Академии наук в 1724 г. появился первый центр современного художественного образования. Навык рисования был важен для научной деятельности, книгоиздательской деятельности, однако рисунок в научной среде Академии наук носил скорее не художественную, а прикладную роль.

Практика обучения рисованию основывалась на педагогической системе немецкого академизма, которая строилась не на изучении натуры, а на бесконечном копировании гравюр ради усвоения условных геометрических схем построения рисунка. Большое влияние оказывало издание «Основательные правила или краткое руководство к рисовальному художеству Управителя Нюрнбергской Академии живописного художества Иоанна Даниила Прейслера» 1734 г.

Рис. 4. Неизвестный художник. Школа Оружейной палаты. Портрет царицы Марфы Матвеевны, супруги царя Федора Алексеевича. Не позднее 27 апреля 1682. Государственный Русский Музей. Инв. № Ж-3970

Fig. 4. Unknown artist. Armory School. Portrait of Tsarina Marfa Matveevna, wife of Tsar Fyodor Alekseevich. No later than April

27,1682. The State Russian Museum. Inv. № Zh-3970

О популярности данного издания, распространенного не только в профессиональной среде, но и в собраниях домашних библиотек, даже далеко за пределами столицы, например на Урале, свидетельствует опись имущества крупного промышленника А. Ф. Турчанинова, составленная в 1789 г., где пособие Прейслера упоминается дважды, с пометкой «ветхое», что, вероятно, говорит о частом использовании данного издания в домашнем образовании [18, с. 90]. Для русских мастеров, привыкших создавать иконы по иконописным подлинникам, а позже по гравюрам голландской библии Пискатора, учебник Прейслера, так называемая «Рисовальная книга», ставший самым верным подспорьем, сборником образцов для копирования, и надолго затормозивший творческое развитие художников. Тем не менее, на наш взгляд, этот метод рисования по образцам мог повлиять на композиционные особенности провинциального портрета, выработав и закрепив шаблонное мышление в изображении ракурса и очертания фигуры, положения рук и головы модели.

Также известно, что многие знаменитые отечественные портретисты начинали свое художественное обучение у местных, провинциальных художников, совершенствуясь затем в столице. И эта первая выучка еще долго влияла на их метод работы. Творчество Левицкого, например, до 35летнего возраста известно мало. Мы знаем только о том, что он учился в провинции, начав свой творческий путь в иконописной артели, и только лишь благодаря Екатерине II поступил в Академию художеств, где впоследствии возглавил портретный класс. Даже технологические особенности его ранних произведений (до 1776 г.), свидетельствуют о его «доморощенном» образовании. Так, например, мы обнаруживаем на портретах плывущий кракеллюр – типичный признак несовершенной технологии, использование некачественного масла с добавлением лака в качестве разбавителя красок. Помимо того, как и многие провинциальные живописцы, Левицкий предпочитал использовать грунты, окрашенные охрой и умброй, выстраивая колорит на противоположных оттенках [19].

Другой пример такого рода представляет творчество П. С. Дрождина (1745 или 1749–1805 гг.), начавшего свой творческий путь с обучения в иконописной мастерской Троице-Сергиевой лавры. Продолжив учебу в петербургской Академии художеств под наставничеством А. П. Антропова [20], он получил звание академика за портрет барона П. Ф. Мальтица (1785, ГРМ), возглавлявшего в те времена Академию [21]. Кроме того, в 1796 г. Дрождин написал известный «Портрет императрицы Екатерины II» (Третьяковская галерея) и именно к этому периоду, знаменующему расцвет творчества мастера, относится «Портрет купчихи» (1796) (рис. 5).

На первый взгляд перед нами типичный провинциальный портрет: изображение немолодой женщины в народном костюме Владимирской губернии – поясной срез фигуры, черный, плоскостной фон и формат, приближенный к натуральному, тщательная передача деталей народного костюма. Однако при более внимательном осмотре становится заметно, что рукава белой рубахи светопроницаемы и объемны, их складки воздушны, а прозрачность кружева, плотное плетение нитей золотого галуна, рельефная вышивка жемчугом создают иллюзию материальности одежд, что позволяет сделать вывод об академической художественной подготовке мастера, в которой выявлены тенденции сентиментализма, подчеркнутые эмоциональность, одухотворенность и психологизм образа модели из простонародья.

Следует отдельно отметить роль аналитического копирования с оригиналов и гравюр в творчестве русских портретистов. Копирование картин учениками Академии художеств, в особенности портретов европейских мастеров, было обязательным этапом, аттестацией для перехода к самостоятельному творчеству. Так, «Портрет купчихи в кокошнике» Дрождина интерпретирует некоторые детали знаменитого прообраза – портрета «Донна Велата» Рафаэля, известного лишь по гравюрам. Стремясь показать выразительность жеста рук, со сложной драпировкой пышных рукавов, с глубокими складками, Дрождин, по всей видимости, использовал навык из своего ученического прошлого. Приведенный пример показывает роль академического художественного образования в интерпретации традиционного для провинции портретного образа.

Рис. 5. П. С. Дрождин. Портрет купчихи в кокошнике. 1796, холст, масло, 70 х 55,5 см. Тверская областная картинная галерея

Fig. 5. P. S. Drozhdin. Portrait of a merchant’s wife in a cocoanut. 1796, oil on canvas, 70 x 55.5 cm. Tver Regional Art Gallery

С XIX в. география провинциальной живописи значительно расширилась, включив крупные промышленные центры Урала и Сибири, где активно развивалась городская культура. С 1810-х гг. начинается этап наивысшего расцвета провинциального портрета, что, по всей видимости, связано с патриотическим подъемом после победы в войне 1812 года и усилением демократических тенденций.

Второй период в истории провинциального художественного образования (1810–1860-е) связан с интересом к личности, появлением самосознания у художника, приобретающего новый статус в обществе. Все больше провинциальных живописцев стали оставлять свои имена на полотнах. Однако темпы развития общественного менталитета не совпадали с темпами социальных перемен – в этот период остается большое число кре- постных живописцев, чьи судьбы подчас оказывались трагическими. Яркий пример такой биографии – драматичный финал жизни Григория Сороки (1823–1864), талантливого живописца, одного из лучших представителей венециановской школы. Часто, обучившись за границей или у столичных академиков, крепостные художники возвращались в родную усадьбу людьми просвещенными и уже не могли смириться с личной несвободой и патриархальным укладом. Известны примеры достижения небывалых высот профессионального творчества крепостными художниками, в ранних произведениях которых нередко прослеживаются черты провинциального портрета, как, например, «Семейный портрет графов Морковых» 1815 г. (ГТГ, Инв. №10913) кисти В. А. Тропинина, крепостного графов Морковых («вольную» художник получил в 1823 г. под давлением общественности).

Среди провинциальных художественных центров наиболее известны и изучены два заведения – Арзамасская школа живописи в г. Арзамас Нижегородской губернии и школа Венецианова в деревне Сафонково Тверской губернии. Однако если влияние академической системы обучения на эти школы изучено, то влияние провинциальной культуры и провинциальной портретной традиции является очевидной лакуной.

Арзамасская школа живописи, или так называемая «Ступинская школа», созданная художником-академиком А. В. Ступиным, существовала в период 1802–1861 гг., что, заметим, точно совпадает с хронологическими рамками выделенного нами второго периода в истории провинциального художественного обучения.

Интерес представляют работы выпускников этой школы, например, сына А. В. Ступина – Рафаила Александровича Ступина, который некоторое время обучался в Академии художеств, однако творил в провинции. В 1830-х гг., проживая в Казани у архитектора М. П. Коринфского, также выпускника Ступинской академии, Р. А. Ступин создал яркий ряд провинциальных портретов: портреты купцов Крупенниковых: Портрет казанского купца А. Л. Крупеникова (1850), а также парные портреты купеческой семьи Батуриных (1847) и многие другие [20].

Традиции позднего просветительства продолжил А. Г. Венецианов, создавший в 1819 г. художественную школу, за 20 лет выпустившую более 70 учеников, среди которых – небезызвестные «малые» мастера – А. В. Тыранов, Н. С. Крылов, Е. Ф. Крендовский, Г. В. Сорока.

Школе Венецианова посвящено немало научных исследований, однако ни одно из них не изучало данную школу в контексте провинциальной портретной традиции, ее влияния на художественный образ произведений. Так, Т. В. Алексеева [6] приводит в иллюстрациях «Портрет ржевской купчихи» кисти А. В. Тыранова (1808–1859)

(рис. 6), однако не анализирует произведение. Высокопрофессиональный по исполнению портрет, несмотря на юный возраст живописца (ему было всего 16 лет), следует композиционным канонам провинциального портрета, наделяя облик модели рациональным натурализмом, психологической нюансировкой образа пожилой женщины в колоритном народном костюме торопецкого края.

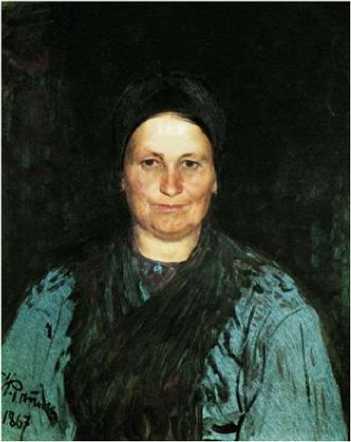

Художественная атмосфера русской провинции помогла развитию природных талантов многих крупных живописцев, одним из которых был И. Е. Репин (1844–1930), обучавшийся живописи накануне поступления в Академию художеств у провинциальных портретистов г. Чугуева Харьковской губернии [7]. Отметим, что по этой причине в раннем творчестве Ильи Ефимовича наблюдается влияние провинциального портрета, что наглядно иллюстрируют «Портрет А. С. Бочаровой, тетки художника», 1859 г. (рис. 7) и «Портрет матери живописца», 1867 г. (рис. 8).

Рис. 6. А. В. Тыранов. Портрет ржевской купчихи.

2 пол. 1820-х гг., холст, наклеенный на картон, масло.

Тверская картинная галерея

Fig. 6. A.V. Tyranov. Portrait of the Rzhevskaya merchant.

2 floor. 1820s, canvas pasted on cardboard, oil. Tver Art Gallery

Эти произведения являются важным связующим звеном между провинциальным портретом и русским реализмом, профессиональной живописью.

Одно из интереснейших собраний провинциального портрета, насчитывающее 20 произведений, находится в музее Строгановской академии. Особенностью данной коллекции, состоящей исключительно из женских портретов, является разнообразие и узнаваемость образов, охватывающих всю хронологию развития провинциального портрета.

Рис. 7. И. Е. Репин. Портрет А. С. Бочаровой, тетки художника. 1859, картон, масло. Государственная Третьяковская галерея Fig. 7. I. E. Repin. Portrait of A. S. Bocharova, the artist’s aunt. 1859, cardboard, oil. The State Tretyakov Gallery

Рис. 8. И. Е. Репин. Портрет матери. 1867, холст, масло.

62,5 x 50. Национальная галерея, Прага

Fig. 8. I. E. Repin. Portrait of the mother. 1867, oil on canvas. 62,5 x 50. National Gallery, Prague

развития художественного обучения 1810–1850-х гг.: запоздалый провинциальный классицизм и дилетантизм. Наглядным примером могут служить два женских портрета в торопецких одеждах: «Портрет пожилой женщины в кокошнике, сверху белый платок», нач. XIX в. (рис. 10) и «Портрет женщины в белом платке поверх кокошника», нач. XIX в. (рис. 11).

Примечательно, что первый из них не завершен, работа велась академическим трехстадийным методом и была оставлена на этапе белильных прописей «мертвыми тонами». Однако уже в таком виде портрет выделяется уверенным рисунком, детальным изображением орнаментальных тканей и золотных позументов, а также глубокой психологической нюансировкой модели.

Рис. 9. Неизвестный художник. Портрет женщины в красной кофте, жемчужном головном уборе и фате. Конец XVIII в., холст, масло, 82,5 – 62,5. Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С. Г. Строганова, инв. № 1153

Fig. 9. Unknown artist. Portrait of a woman in a red jacket, pearl headdress and veil. The end of the XVIII century, oil on canvas, 82,5 - 62,5. Museum of Decorative, Applied and Industrial Art of the Stroganov Moscow State Art Institute, inv. № 1153

Данная коллекция прекрасно иллюстрирует различные методы обучения портретному мастерству в провинции. Так, например, «Портрет женщины в красной кофте, жемчужном головном уборе и фате» (рис. 9) – пример художественной традиции 1750–1800-х гг., когда портретисты совмещали живописную и иконописную практику. Это также подтверждают результаты собственных реставрационных исследований [23], выявивших особенности живописной техники – иконописный метод ведения работы, использование олифы в покровном слое, черные филенки по краям изображения.

С другой стороны, женские портреты XIX в. из той же коллекции иллюстрируют две тенденции

Второй портрет, вероятно, создан в то же время, однако другим мастером, не имевшим представления о технологиях живописи и создавшим плоскостное изображение в грубоватой манере «alla prima». Важно отметить, что с конца XVIII в. нарастают тенденции дилетантизма, никак не связанного с системой художественного образования, что проявляется в упрощенных рисунке и технике живописи, отсутствии представления о технологических процессах.

На наш взгляд, именно понимание особенностей художественного образования является ключом к полноценной систематизации типологии провинциальной живописи.

Рис. 10. Неизвестный художник. Портрет пожилой женщины в кокошнике, сверху белый платок. Нач. XIX в. холст, масло. Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С. Г. Строганова, инв. № 1166

Fig. 10. Unknown artist. Portrait of an elderly woman in a cocoanut, with a white handkerchief on top. Beginning of the XIX century. oil on canvas. Museum of Decorative, Applied and Industrial Art of the Stroganov Moscow State Art Institute, inv. № 1166

Рис. 11. Неизвестный художник. Портрет женщины в белом платке поверх кокошника. Нач. XIX в., холст, масло. Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С. Г. Строганова, инв. № 1168

Fig. 11. Unknown artist. Portrait of a woman in a white scarf over a cocoanut. Beginning of the XIX century, oil on canvas. Museum of Decorative, Applied and Industrial Art of the

Stroganov Moscow State Art Institute, inv. № 1168

Выводы

Подводя итог нашего исследования, мы выделяем два периода, а также два исторически сложившихся подхода к художественному обучению провинциальных портретистов.

Первый период (1750–1800-е гг.) связан с унаследованной от Оружейной палаты системой ученичества, заключавшейся в подготовке художника-универсала, в своей работе, как правило, не выделявшего портретную живопись в отдельное занятие – творческая деятельность художников была тесно связана с работой в иконописных артелях, поэтому техника живописи включала иконописные приемы.

Второй период (1810–1850-е гг.) – расцвет провинциальных художественных школ. Возрастает культурный обмен между провинцией и столицей, провинциалы поступают в Академию художеств, а академики открывают в провинции частные художественные школы, оказывающие влияние на провинциальный портрет, привнося в его живописную технику и художественный образ элементы академической школы. Появляются свободные художники, которые, становясь частью городского сословия, а также следуя академической системе жанров, обретают специализацию. Развивается дилетантизм, художественный примитив, отмеченный собственной техникой живописи. С другой стороны, в это время назревает кризис в среде крепостной интеллигенции, стремящейся получить личную свободу. Однако, несмотря на сложный социальный контекст, именно в провинции начали свой творческий путь многие выдающиеся русские художники, например, И. Е. Репин, чье раннее творчество впервые рассмотрено в контексте провинциальной портретной традиции.

Список литературы Проблема художественного образования и провинциальная живопись второй половины XVIII - первой половины XIX в

- Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. - М. : Молодая гвардия, 1988. - 224 с. - ил.

- Акилова, А. Д. К вопросу об атрибуции двух портретов «неизвестной» из собрания Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С. Г. Строганова и собрания Государственного исторического музея / А. Д. Акилова // Вестник МГХПА. - 2020. - № 4. - Ч. I. - С. 169-179.

- Евангулова, О. С. Портретная живопись в России второй половины XVIII в. / О. С. Евангулова, А. А. Карев. - М. : Изд-во МГУ, 1994. - 196, [2] с., [16] л. ил.

- Эфрос, А. М. Два века русского искусства / А. М. Эфрос. - М. : Искусство, 1969. - 302 с., С. 29

- Молева, Н. М. Педагогическая система Академии художеств в XVIII веке / Н. М. Молева, Э. М. Белютин. - М. : Искусство, 1956. - 519 с., 7 л. ил.

- Врангель, Н. Н. Искусство крепостных / Н. Н. Врангель // Старые годы. - 1910. - № 7-9.

- Грабарь, И. Э. Чугуевские учителя Репина / И. Э. Грабарь // Репин. Художественное наследство. Т. 1. - М. ; Л., 1948. - С. 17-32.

- Поспелов, Г. Г. Провинциальная живопись / Г. Г. Поспелов // История русского искусства ; ред. И. Э. Грабарь. - М. : Наука, 1964. - Т. 8. - С. 350.

- Алексеева, Т. В. Художники школы Венецианова / Т. В. Алексеева. - М. : Искусство, 1958. -322 с., 6 л. ил.

- Гаккель, Е. В. Крепостная интеллигенция в России во 2-й половине XVIII - 1-й половине XIX века : дис... канд. ист. наук / Е. В. Гаккель. - Л., 1958.

- Ярославские портреты XVШ-XIX веков: Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Ярославский, Рыбинск, Углич / авт. вступ. ст. и сост. И. Федорова, С. Ямщиков. - М. : Изобразительное искусство, 1984.

- Брюсова, В. Г. Русская живопись 17 века / В. Г. Брюсова. - М. : Искусство, 1984. - 338 с. : ил., 99 л.

- Лебедев, А. В. Тщанием и усердием: Примитив в России XVIII - середины XIX века / А. В. Лебедев. - М. : Традиция, 1998. - 247 с., [8] л. : ил.

- Акимов, С. С. Изобразительное искусство в художественной культуре российской провинции во второй половине XVIII - середине XIX в.: на материалах Верхнего и Нижегородского Поволжья : дис. ... канд. искусствоведения / С. С. Акимов. -Нижний Новгород, 2014.

- Овчинникова, Е. С. Портрет в русском искусстве XVII века : материалы и исследования / Е. С. Овчинникова. - М. : Искусство, 1955. - 139, [51] с. : ил.

- Владимиров, И. Трактат об иконописании: Мастера искусства об искусстве : избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов : в 4 т. - Т. 2. - М. ; Л., 1936. - 569 с.

- Перевезенцева, Н. А. Купеческий портрет XVIII - начала XX века из собрания Исторического музея. Живопись. Дагерротипия. Фотография / Н. А. Перевезенцева, Л. Ю. Руднева, Т. Г. Сабурова. - М., 2013. - С. 16.

- Пирогова, Е. П. Альбомы и рукописные книги дворянской призаводской усадьбы семьи Турчаниновых / Е. П. Пирогова // Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. - 2019. -Т. 19, № 4. - 118 с.

- Лужецкая, А. Н. Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века / А. Н. Лужецкая. - М. : Искусство, 1965. - С. 48.

- Михайличенко, Т. П. Петр Семенович Дрождин / Т. П. Михайличенко // Вестник Одесского художественного музея. - № 2. - С. 81.

- Петров, П. Н. Сборник материалов для истории Имп. Академии художеств за 100 лет ее существования / П. Н. Петров. - СПб., 1863. - Ч. 1. - С. 144.

- Приклонская, В. В. Купеческие портреты Рафаила Александровича Ступина в музеях Саратова / В. В. Приклонская // Первые Казанские искусствоведческие чтения : материалы научно-практической конференции. - Казань, 2011. - С. 154-159.

- Акилова, А. Д. «Портрет женщины в красной рубахе, высоком жемчужном головном уборе и фате» из собрания музея МГХПА им. С. Г. Строганова: проблемы реставрации и атрибуции / А. Д. Акилова // MUSEUM-STROGANOV-2018. Музеи декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра : материалы международной научной конференции к 150-летию Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С. Г. Строганова. - М., 2018. - С. 227-234.