Проблема имени собственного в эпическом тексте: оригинал и переводы

Автор: Уренская Валентина Викторовна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 7 (112), 2010 года.

Бесплатный доступ

"калевала", контекст, перевод, оригинал, имена собственные и нарицательные, концепт

Короткий адрес: https://sciup.org/14749793

IDR: 14749793

Текст статьи Проблема имени собственного в эпическом тексте: оригинал и переводы

К настоящему времени накопилось много литературы о «Калевале», которая и сегодня остается в центре внимания фольклористов, этнографов и лингвистов. Однако работ, посвященных именам собственным «Калевалы», явно недостаточно. Как правило, ученые упоминают о них, когда характеризуют персонажей. При этом проблема границы ономастической номинации эпических героев не освещалась. В частности, не поднимался вопрос о том, что же считать именем собственным в эпическом тексте. В процессе изучения оригинала «Калевалы» на финском языке и переводов на русский язык было обнаружено, что ее персонажи обозначены то именами собственными, то именами нарицательными. Видимо, это объясняется тем, что Элиас Лённрот записывал песни от рунопевцев, которые не разграничивали имена собственные и нарицательные в фольклорном тексте. Переводчики при передаче имен на русский язык также не всегда учитывают функции имени в эпосе.

Однако принципы номинации представляются нам важными как в оригинале, так и в переводах: от того, как пишется имя героя, зависит восприятие его роли и значимости в эпосе читателем. Если имя написано со строчной буквы, то и персонаж утрачивает индивидуальность, свой статус участника главных эпических событий, становится предметом из класса себе подобных, ничем не выделяясь среди остальных. Важно отметить, что принципы номинации в фольклорных текстах при переводе сложно строго подвести под общие правила русской орфографии, так как имя функционирует в эпическом контексте, который порой устанавливает свои принципы употребления имен героев.

Задача настоящей статьи – выявить значимость имени собственного в эпическом тексте, критерии разграничения имени собственного и нарицательного в «Калевале». При этом берется во внимание контекстуальное окружение имени и функции персонажей в тексте, их локальное положение, мифологическое происхождение.

Материалом для исследования послужил перечень имен собственных, предложенный в ономастическом указателе З. К. Тарланова [8; 191– 224], а также указатель имен Э. Г. Карху [5; 380–382]. Объектом исследования стали оригинал и переводы «Калевалы» на русский язык (Л. Бельского, а также новый перевод Э. Киуру и А. Мишина). Наличие нескольких переводов на русский язык – это ценный опыт для различного рода исследований в области фольклористики, литературоведения, лингвистики и, в частности, ономастики.

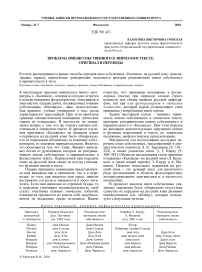

В процессе анализа имен собственных указанных переводов было обнаружено отсутствие единства их передачи на русский язык разными переводчиками (см. таблицу), которые используют следующие методы:

Имена персонажей, имеющих мифологическое происхождение

|

Оригинал, записанный Э. Лённротом |

Перевод Бельского (ред. Петтинен, изд. 1985 года) |

Рекомендуемое написание имени собственного |

Перевод Э. Киуру, А. Мишина (изд. 2001 года) |

Рекомендуемое написание имени собственного |

|

Kuutar |

дева Месяца |

Дева Месяца |

Кутар |

|

|

Päivätär |

дочь Солнца |

Дочь Солнца |

Пяйвятар, хозяйка Солнца |

|

|

Suvetar |

дочь Лета |

Дочь Лета |

дева лета |

Дева Лета |

|

Etelätär |

дочь Юга |

Дочь Юга |

дева теплых дней |

Дева Теплых Дней |

|

Hongatar |

дочь Елочек |

Дочь Елочек |

дева сосен |

Дева Сосен |

|

Katajatar |

дочь Можжевельника |

Дочь Можжевельника |

дева вереска |

Дева Вереска |

|

Pihlajatar |

дочь Рябины |

Дочь Рябины |

дева рябины |

Дева Рябины |

|

Tuometar |

дочь Черемухи |

Дочь Черемухи |

дочь черемухи |

Дочь Черемухи |

-

• перевод , при котором передается значение имени персонажа, например: Päivätär – Дочь Солнца (пер. Бельского);

-

• трансфонирование (термин В. М. Аристовой) [1; 9] – метод, который заключается в том, что иностранные имена пишутся так, как произносятся на языке оригинала. Таким образом, максимально сохраняется фонетический принцип. Например, Тиэра (другое имя Куры), Aлуэ. Передача на письме дифтонгов [-иэ]; [-уэ];

-

• транслитерация – побуквенная передача имен собственных, записанных с помощью одной графической системы, средствами другой графической системы [2; 67]. Этот способ преобладает в передаче эпических имен собственных «Калевалы» на русский язык: Kyl-likki – Кюлликки, Aino – Айно, Аhto – Ахто.

В данном случае функцию имен выполняют сочетания слов, которые лексикализовались в условиях контекста. Следовательно, необходимо в обоих переводах писать каждый компонент имен типа Дочь Елочек, Дева Сосен с прописной буквы, так как эти имена являются концептами культуры, включающими в себя мифологические представления народа о духах, живущих в деревьях. По словам Д. С. Лихачева, «концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека» [7; 4]. Таким образом, чем больше культурный опыт народа, тем богаче концептосфера национального языка. В рассматриваемых именах отразился культурный опыт народа, который одновременно является информационным сгустком, образующим вместе с другими именами-концептами единую языковую картину мира. Эти имена содержат в концентрированной форме экстралингвистические данные, в частности сведения о верованиях финно-угорских народов – почитании деревьев, представлениях о том, что в растениях живут духи. Поклонение деревьям играло важную роль у многих народов [10; 129]. Языческие культы проводились в священных рощах. Считалось, что одушевленные деревья обладают предельной чувствительностью, поэтому их нельзя было срубать без острой необходимости, иначе это оборачивалось для человека большой бедой. Если все же требовалось срубить дерево, проводился специальный ритуал, знания о котором принадлежали избранным людям. По словам Дж. Дж. Фрэзера, «деревья, принимаемые за одушевленные существа, наделяются способностью вызывать дождь, сияние солнца, размножение стад» [10; 139]. Рассмотрим XXXII руну «Калевалы». Э. Лённрот включил в нее фрагмент заговора скота: супруга Ильмаринена, обращаясь к верховному богу Укко, просит его о том, чтобы деревья (paju – ива, pihlaja – рябина, leppä – ольха, tuomi – черемуха, руна XXXII) помогли пригнать стада обратно домой.

Однако только те растения, в которых обитают духи-хозяева, обладают магической силой, способной хранить и приумножить стада:

85 Hongatar , hyvä emäntä,

Katajatar, kaunis neiti,

Pihlajatar , piika pieni, Tuometar , tytär Tapion.

(оригинал, зап. Э. Лённротом)

85 нет стройнее девы сосен , девы вереска – красивей, нет милее дев рябины , дев черемухи чудесней.

(пер. Э. Киуру, А. Мишина)

85 Ты, дочь елочек , хозяйка,

Можжевельника дочь , прелесть.

Дочь рябины ты, малютка, Дочь черемухи – дочь леса.

(пер. Л. Бельского)

Итак, одухотворенные деревья в эпическом контексте являются мифологическими персонажами, каждый из которых носит свое имя: Hongatar, Katajatar, Pihlajatar, Tuonetar. Это соответствует и денотирующей функции имени в эпическом тексте – обозначение именем конкретного персонажа в целях его индивидуализации. Кроме того, данные имена имеют мифологическое происхождение, то есть являются мифо-нимами. Приведем верное наблюдение О. А. Черепановой: «…характеризующая функция является едва ли не основной для мифонимов. Своей языковой или внеязыковой мотивацией имя вскрывает сущность мифологического персонажа, обнаруживает те или иные его черты» [9; 77]. Таким образом, данные мифонимы-кон-цепты содержат в свернутом виде мифологические представления народа, формирующие языковую картину мира «Калевалы».

Как мы видим, в цитируемом фрагменте XXXII руны представлен не один мифологический объект. Дается перечисление целого ряда древесных духов. Они имеют женский пол, на что указывает не только контекст («hyvä emäntä», «kaunis neiti» и др.), но и формальный показатель имен – суффикс -tar/-tär, довольно распространенный при образовании женских имен в «Калевале». Как уже говорилось, в рамках эпического контекста эти духи являются персонажами, поэтому должны индивидуализироваться при помощи имен собственных, которые в данном случае восходят к названиям сакральных деревьев: Hongatar ← honka (‘сосна’) + tar; Katajatar ← kataja (‘можжевельник’) + tar; Pihlajatar ← pihlaja (‘рябина’) + tar; Tuometar ← tuomi (‘черемуха’) + tar. По словам Д. В. Бубри-ха, «этот суффикс восходит к слову tyttäre-, или в номинативе tytär – “дочь”» [3; 106]. Исследователь В. Я. Евсеев приводит в подтверждение варианты рун, записанных в XIX веке, отмечая при этом, что «наряду с постоянно встречающимся именем хозяйки солнечной горы Пяйвелы – Пяй-вятар, иногда вместо суффикса -tär появляется первоначальное слово -tytär “дочь”» [4; 285]:

Päivan tytär hyvä emäntä.

Дочь Пяйвы – хорошая хозяйка.

Сравним, как передается данное имя в выбранных нами для анализа переводах:

Tuo Kuutar , korea impi, neiti Päivätär pätevä.

(оригинал, зап. Э. Лённротом)

Кутар , месяца хозяйка,

Пяйвятар , хозяйка Солнца.

(пер. Э. Киуру, А. Мишина)

Дочь Луны , красотка дева, И прекрасная дочь Солнца .

(пер. Л. Бельского)

В переводе Э. Киуру и А. Мишина имена Kuutar и Päivätär транслитерируются на русский язык и пишутся с прописной буквы, что соответствует репрезентативной функции имени собственного в эпическом тексте. Концептуальное содержание имен раскрывается в контексте, и это помогает читателю понять сущность данных героев, их локальную принадлежность к небесной сфере. Способ транслитерации имен в переводе на русский язык представляется нам наиболее подходящим в данном случае, так как имена передаются в той форме, в которой они существуют в языке оригинала «Калевалы».

Однако использование данного метода Э. Киуру и А. Мишиным не является постоянным. Например, в руне XLVIII: 131–134 персонажи Kuutar и Päivätär переводятся сочетаниями, состоящими из имен нарицательных («дева луны», «дева солнца»), несмотря на то, что в оригинале имена персонажей пишутся с прописной буквы:

131 minä annan liinapaian, panen aivan aivinaisen se on Kuuttaren kutoma, Päivättären kehreämä.

131 Я рубашку дам льняную, полотняную сорочку, что луны скроила дева, ладно сшила дева солнца.

Таким образом, в переводах «Калевалы» на русский язык не всегда соблюдается последовательность передачи имен собственных. Можно выделить несколько важных критериев разграничения имени собственного и нарицательного в эпическом тексте: если имена нарицательные являются обобщенными названиями однородных предметов, то имена собственные отличаются бóльшим объемом заложенной в них информации, являются культурными носителями, другими словами – именами-концептами, концентрирующими в себе различные сведения, например мифологические представления народа о природе и мироздании, компоненты национальной культуры, этническую самобытность. Следовательно, имена-концепты формируют языковую картину мира народа. Важно также отметить, что имя в эпическом тексте индивидуализирует и выделяет персонажа среди остальных, характеризует с разных сторон: указывает на происхождение, локальную привязанность героя, его функции в сюжете. Можно предположить, что от того, с какой буквы пишется имя героя, зависит и восприятие его читателем: как имя эпизодического героя, часть эпического фона, или как полноценного по своим эпическим функциям персонажа, на которого стоит обратить внимание. Вместе с тем благодаря именам героев ярче запоминается и сюжет той или иной руны «Калевалы».

Список литературы Проблема имени собственного в эпическом тексте: оригинал и переводы

- Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты: Англизмы в русском языке. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 251 с.

- Бондаренко А. В., Галактионов В. А., Герасименко А. А., Елкин С. В., Мусатов А. М., Клышинский Э. С., Слезкина О. Ю. Автоматизация процесса транскрипции для задачи многоязыковой передачи имен собственных//Известия РАН. Теория и системы управления. 2004. № 6. С. 67-73.

- Бубрих Д. В. Историческая морфология финского языка. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. 187 с.

- Евсеев В. Я. Исторические основы карело-финского эпоса. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР [Ленингр. отд-ние], 1960. Т. 2. 384 с.

- Калевала. Карело-финский народный эпос/Пер. Л. П. Бельского. Петрозаводск: Карелия, 1985. С. 380-382.

- Леннрот Э. Калевала. Эпическая поэма на основе древних карельских и финских народных песен/Пер. Э. Киуру, А. Мишина. Изд. 3-е, дораб. Петрозаводск: Карелия, 2001. 538 с.

- Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка//Известия Академии наук. Сер. литературы и языка. 1993. Т. 52. № 1. C. 3-9.

- Тарланов З. К. Герои и эпическая география былин и «Калевалы». Петрозаводск, 2002. 241 с.

- Черепанова О. А. Роль имени собственного в мифологической лексике//Язык жанров русского фольклора. Петрозаводск, 1983. С. 74-84.

- Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980. 831 с.