Проблема поиска грунтовых погребений в Суздальском Ополье

Автор: Красникова А.М., Ерохин С.А., Модин И.Н., Макаров Н.А., Угулава Н.Д., Пелевин А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы конференции «Век археологии: открытия - задачи - перспективы» (10-11 апреля 2019 г., ГИМ)

Статья в выпуске: 259, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются возможности использования геофизических методов для выявления границ и изучения внутренней структуры невидимых на поверхности средневековых некрополей Суздальского Ополья. Особое внимание уделено проблеме поиска грунтовых погребений на площадке могильника Шекшово 9 и сопоставлению данных геофизической разведки и археологических раскопок, проведенных на этом памятнике.

Суздальское ополье, средневековый некрополь, погребальный обряд, естественнонаучные методы, геофизика в археологии, курганы, грунтовые погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/143173119

IDR: 143173119

Текст научной статьи Проблема поиска грунтовых погребений в Суздальском Ополье

Постановка задачи и критерии эффективности геофизических исследований

Исследование средневековых памятников Суздальского Ополья в течение последних двух десятилетий позволило существенно расширить представление о начальном периоде истории Северо-Восточной Руси. Изучение погребальных древностей, важным шагом в котором было открытие и работы на одном из крупнейших в регионе могильников – Шекшовском некрополе, дало возможность увидеть гораздо более сложную картину изменений и разнообразия погребального обряда X–XII вв., чем представлялось ранее ( Макаров и др ., 2013; 2014; 2017).

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Средневековые некрополи в изменяющихся ландшафтах: исследование древнерусских могильников с утраченными курганными насыпями» (РНФ № 19-1800538).

Важной частью работ стала разработка методики изучения погребальных памятников в местных ландшафтных условиях, где помимо невыраженных на поверхности грунтовых могильников, что характерно для большинства аграрных территорий, также не видны надземные части курганов, разрушенные вследствие многовековой активной сельскохозяйственной деятельности. Одна из наиболее актуальных проблем – определение границ и реконструкция пространственной структуры невыраженных на поверхности средневековых некрополей, прежде всего поиск участков с курганами и грунтовыми погребениями.

Без понимания внутренней структуры и неочевидности границ некрополей применение традиционных археологических методов становится малоэффективным. Так, оказываются ограниченными возможности анализа пространственного распределения подъемного материала для некрополей. Распространение находок в значительной степени может определяться более поздними природными и антропогенными процессами и давать неполную и некорректную картину размещения погребальных комплексов на площадке могильника. Концентрация подъемного материала в пахотном слое в Шекшове в некоторых случаях маркирует наиболее ранние участки могильника, разрушение которых произошло при устройстве более поздних погребений в тех же зонах некрополя еще в эпоху Средневековья. В других случаях таким же образом выделяются зоны, оставшиеся не выявленными при работах XIX в. ( Макаров и др ., 2013) и разрушенные современными сельскохозяйственными работами. Таким образом, находки из поверхностных сборов дают первичную информацию о наличии и датировке памятника, однако не позволяют делать однозначные выводы о его внутренней организации и границах. Кроме того, методически правильный систематический сбор и анализ подъемного материала достаточно сложен ( Banning et al ., 2017) и не всегда в полной мере реализуется на практике.

Для выявления и картирования невыраженных на современной поверхности остатков курганов в Суздальском Ополье в настоящее время успешно используются естественно-научные методы ( Erokhin et al ., 2015; Krasnikova et al ., 2018; 2019). Задача обнаружения грунтовых погребений является в целом более сложной в силу особенностей погребального обряда центра Суздальской земли, природных и антропогенных особенностей развития ландшафта. Отсутствие заметного количества металлических вещей, каменных конструкций (объектов с контрастными физическими свойствами), сопоставимая с глубиной захоронения мощность пахотного горизонта не позволяют использовать многие из распространенных подходов для поиска захоронений ( David et al ., 2008; Schmidt et al ., 2015).

В этой связи возникает проблема максимально конкретной постановки археологической задачи для геофизического изучения грунтовых погребений и грунтовых участков некрополей Суздальского Ополья и определения возможностей существующих методов для их решения. Возможно ли обнаружение грунтовых захоронений на изучаемой территории? Какова достоверность получаемых данных? Одним из основных становится вопрос об археологических требованиях к качеству результатов: более детальные исследования позволяют повысить число выявленных объектов, но при этом уменьшается площадь исследования.

При геофизическом изучении грунтовых некрополей можно говорить о следующих направлениях исследований: определении границ некрополя и изучении его внутренней структуры. С точки зрения изучения структуры некрополя целесообразно рассматривать два случая: некрополи или их участки, состоящие преимущественно из грунтовых погребений2, и некрополи, содержащие значительное число объектов, погребениями не являющихся, но связанных с погребальным обрядом.

Если некрополь состоит преимущественно из грунтовых погребений, задачей геофизики является их обнаружение, а критерием эффективности, например, процент выявленных погребений от их общего числа (по результатам раскопок пробных участков). Если без ущерба для решения археологической задачи процент может быть небольшим, можно уменьшать детальность геофизических исследований, покрывая бóльшую площадь. Эта ситуация характерна для определения границ некрополя. Даже если по результатам геофизики будет видно только каждое, к примеру, пятое захоронение, границу могильника можно провести с приемлемой точностью. Для задачи определения внутренней структуры некрополя требования к проценту обнаружения захоронений, естественно, должны быть значительно выше.

До настоящего момента при раскопках сельских погребальных памятников X–XII вв. в Суздальском Ополье не было выявлено и исследовано широкой площадью с применением всего спектра естественно-научных методов участков, состоящих преимущественно из грунтовых погребений. Разнообразие погребальных обрядов породило разнообразие объектов, не являющихся погребениями: ровики разной в плане формы, иногда их остатки, различные ямы, назначение которых мы не можем определить. Однако справедливым оказывается и то, что все объекты, обнаруживаемые в границах «чистых» некрополей, т. е. не перекрывающих и не перекрытых слоем предшествующих или последующих поселений, имеют отношение к погребальному обряду, т. е. маркируют территорию некрополя.

Указанные наблюдения имеют два важных следствия с точки зрения поставленных археологических задач и геофизических исследований, проводимых для их решения.

Во-первых, для определения границы некрополя необязательно обеспечивать обнаружения заданного процента именно захоронений – достаточно располагать технологией обнаружения определенной доли археологических объектов, вне зависимости от их типа.

Во-вторых, в контексте поиска грунтовых погребений не совсем ясным становится содержание второй задачи – исследования внутренней структуры грунтового некрополя с помощью картирования самих захоронений. Имеющийся опыт показывает, что даже на основании результатов раскопок не всегда возможно восстановить структуру некрополя и однозначно интерпретировать объекты. Разнообразие объектов таково, что мы не получаем ясной картины, необходимой для пространственного анализа распределения погребений (Šmejda, Turek, 2004). С учетом отсутствия пока оснований предполагать, что различие физических свойств заполнения ям и погребений достаточно для их разделения по данным геофизической съемки, корректная постановка задачи изучения структуры некрополей с точки зрения распределения погребений представляется проблематичной. Возможно, картина прояснится в будущем по мере накопления опыта исследования грунтовых некрополей. Однако на данный момент картирование непосредственно грунтовых погребений представляется не единственно возможным подходом к изучению невыраженных на поверхности некрополей Ополья. Альтернативой является картирование всех археологических объектов: участки, где их больше, соответствуют большей концентрации в том числе погребальных объектов.

Таким образом, при изучении некрополей Суздальского Ополья перед геофизическими исследованиями целесообразно ставить две задачи в соответствии с повышением уровня детальности исследования и необходимой доли обнаруживаемых объектов. Первая задача – определение границ некрополя путем картирования части археологических объектов без их отнесения к конкретным типам. Вторая задача – исследование внутренней структуры выбранного участка с картированием большей части археологических объектов и, при возможности, их интерпретацией.

Геофизические методы поиска захоронений в контексте Суздальского Ополья

Применение геофизических методов для поиска одиночных грунтовых захоронений имеет достаточно давнюю историю ( Bewan , 1991), к настоящему моменту накоплен большой опыт исследования археологических памятников, на основе которого сформированы методические рекомендации по поиску грунтовых захоронений в различных условиях ( David et al ., 2008; Schmidt et al ., 2015).

В общем случае, проблема обнаружения одиночных грунтовых захоронений в рамках некрополя не всегда эффективно решается геофизическими методами: при сравнительно небольшом размере их физические свойства часто слабо отличаются от физических свойств вмещающих отложений ( Schmidt , 2009; Schmidt et al ., 2015). Наиболее результативными оказываются исследования захоронений, содержащих контрастные объекты, хорошо видимые в данных какого-либо геофизического метода. Как правило, речь идет о наличии каменных частей в структуре захоронения, металлических предметов или заметном изменении магнитных свойств материала-заполнения ( Чемяки-на , 2008; Moffat , 2015; Sarris, Papadopulos , 2013). Если же нет контрастных объектов, хорошие результаты получаются в случае сравнительно простого строения верхнего слоя, четкой пространственной организации захоронений и отсутствия других объектов в непосредственной близости ( Чемякина , 2008; Bigman , 2014).

Исследования некрополя Шекшово 9 показывают, что обнаружение грунтовых захоронений в условиях Суздальского Ополья в целом является более сложной задачей. Существенной особенностью, влияющей на результативность исследований, является большая мощность пахотного слоя. Большинство грунтовых захоронений не содержит достаточное количество металла и не обладает контрастными магнитными свойствами, что не позволяет обнаруживать их напрямую по данным магниторазведки. Высокая глинистость и влажность, отсутствие каменного материала, наличие местами мощного пахотного слоя ограничивают применение георадиолокации. В этих условиях практически единственной альтернативой является электроразведка, основанная на изучении распределения электрического сопротивления грунта ( Schmidt , 2009). В процессе захоронения почвенная структура области захоронения нарушается по сравнению с фоновым неизмененным разрезом, что приводит к изменению электрического сопротивления заполнения грунтового захоронения по сравнению с вмещающими отложениями. Эффективность электроразведки при выделении грунтового захоронения на фоне вмещающего разреза зависит от нескольких факторов, состав и параметры которых необходимо определять для каждого памятника в контексте археологических и природных условий его формирования и развития.

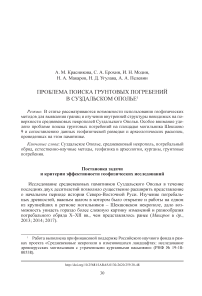

Сопоставление карт сопротивления с результатами последующих раскопок показывает, что заполнение археологических объектов (ровиков, захоронений, ям) обладает более высоким сопротивлением по сравнению с материком, что позволяет выделять археологические объекты по областям повышенного сопротивления (рис. 1). Такое соотношение сопротивления материка и археологических объектов отмечено и на других памятниках средней полосы России ( Ерохин и др ., 2012), что, возможно, отражает общую закономерность для сходных геоархеологических условий.

Знание характерных значений сопротивления заполнения ям, материка, гумусового горизонта, пахотного слоя и их мощностей, а также диапазонов изменения каждого из них и параметров методики съемки позволяет рассчитать, какие объекты могут быть обнаружены ( De Smedt et al ., 2019).

Возможность обнаружения грунтового захоронения в условиях Суздальского Ополья зависит главным образом от трех факторов.

Первым фактором является отношение глубины захоронения ниже пахотного слоя к мощности пахотного слоя. Существует теоретический предел определения – объекты с совсем маленькой глубиной при большом пахотном слое не будут создавать аномалий при наблюдениях с поверхности. При увеличении глубины объекта возможность его выделения зависит от методики – чем детальнее исследования, тем больше вероятность и достоверность его обнаружения.

Вторым фактором является наличие природных аномалий, изменяющих контрастность археологических объектов по отношению к фону. Как правило, свойства археологических объектов отличаются от свойств вмещающих отложений ( Jordan , 2009), однако степень различия и, как следствие, возможность обнаружения могут изменяться. Одним из эффективных способов повышения результативности исследований в таких случаях является построение схем комплексной интерпретации на основе данных нескольких геофизических методов, совокупность которых позволяет различить объекты разной природы.

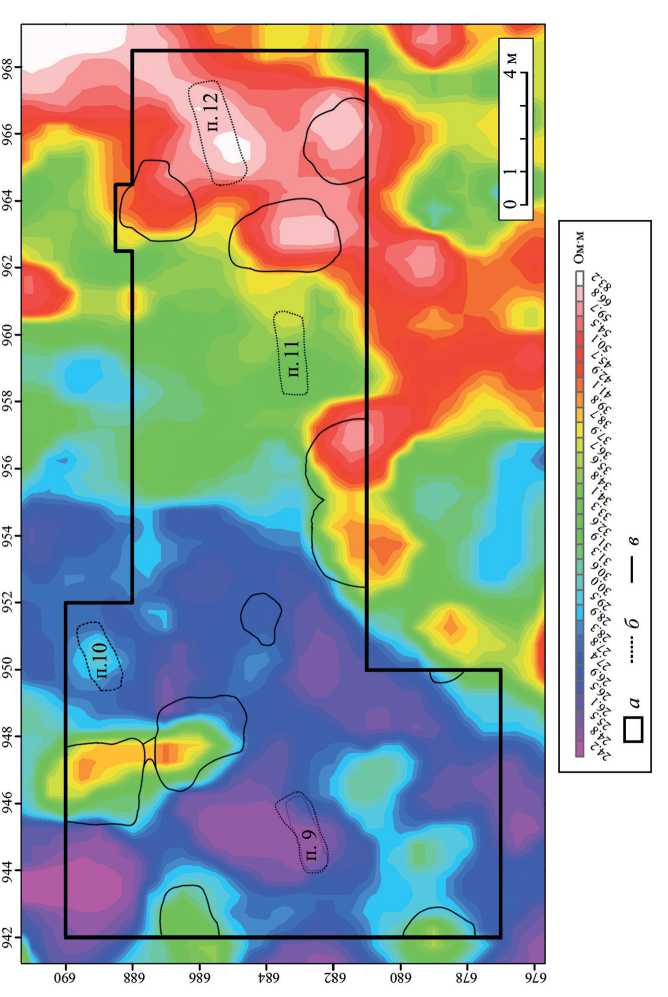

Рис. 1. Некрополь Шекшово 9

а – карта сопротивления на глубине около 40 см; б – фотография раскопа после снятия пахотного слоя и контуры объектов (по результатам зачистки по материку); в – карта сопротивления на глубине около 40 см и контуры объектов. Шаг по профилю и расстояние между геофизическими профилями – 1 м

В качестве третьего фактора можно отдельно выделить параметры сети геофизических наблюдений. Наиболее типичная конфигурация систем измерений для всех методов предполагает наблюдения по параллельным профилям. В случае электроразведки детальность исследований определяется физической разрешающей способностью метода, а также параметрами методики: расстоянием между профилями и шагом по профилю. Как правило, объекты, расположенные перпендикулярно профилям, видны лучше, чем расположенные параллельно профилям. Для рядовой съемки расстояние между профилями и по профилю составляет 1 м, для детальной съемки оно уменьшается до 0,5 м или меньше. В целом размер объектов, которые можно выделить, сопоставим с шагом съемки. Однако выделение объекта по одному аномальному измерению не является надежным. Требуется как минимум три-четыре точки наблюдения для уверенного обнаружения объекта поиска, определения его формы и ориентации в пространстве. С точки зрения возможности практического применения геофизики для поисков грунтовых захоронений Суздальского Ополья необходимо решить две задачи. Первой является определение, обладают ли археологические объекты контрастностью по отношению к вмещающему разрезу, достаточной для их обнаружения. В случае положительного ответа возникает вторая задача – определение возможности построения системы наблюдения, позволяющей решить археологические задачи. Основная проблема заключается в детальности съемки и необходимости покрытия большой площади: позволяет ли рядовая съемка, удовлетворяющая условиям производительности, обнаруживать объекты в соответствии с поставленной археологической задачей?

Для решения этих вопросов в рамках изучения могильника Шекшово 9 были проведены геофизические и археологические работы, направленные на определение возможностей геофизических методов для изучения грунтовых некрополей Суздальского Ополья ( Krasnikova et al ., 2019).

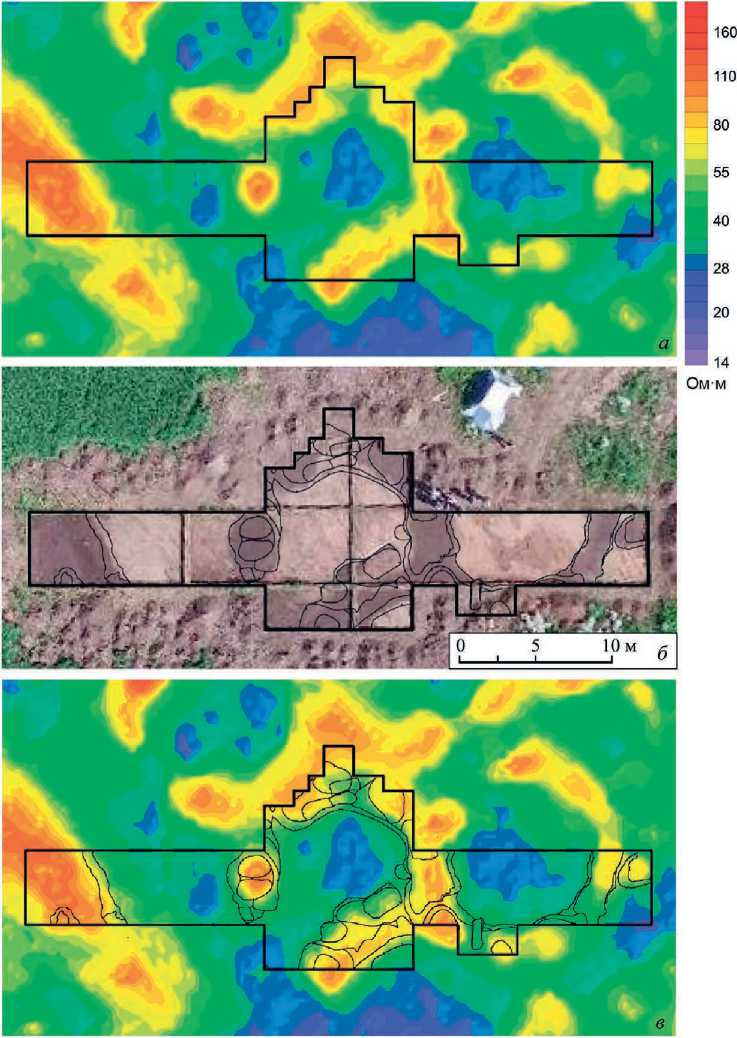

Поиск одиночных захоронений – пример некрополя Шекшово 9

Некрополь Шекшово 9 изучался различными геофизическими методами с 2013 г. ( Erokhin et al ., 2015; Krasnikova et al ., 2019). Основным геофизическим результатом является набор карт удельного электрического сопротивления грунта для разных глубин (рис. 2). Наряду с фоном низкого сопротивления, на полученных картах выделяются объекты повышенного сопротивления, относящиеся к двум основным категориям: археологическим и природным (реликтовым криогенным структурам и связанным с ними палеопочвами) ( Величко и др ., 1996; Дмитриев и др ., 2000). Их разделение является основной задачей интерпретации полученных геофизических данных.

Раскопки центральной части некрополя (Макаров и др., 2017) показали, что кольцевые структуры повышенного сопротивления можно интерпретировать как курганные ровики (рис. 1). Разделение крупных археологических и палео-криогенных объектов возможно по характерным глубинам нижней границы (палеокриогенные объекты распространяются глубже), а также на основании комплексирования данных электроразведки и магниторазведки. В условиях s v

о

Шекшово большая часть палеомерзлотных структур характеризуется повышенными значениями магнитной восприимчивости, в то время как не содержащие металлических предметов археологические объекты, наоборот, понижают магнитную восприимчивость гумусового горизонта. Проверка возможности подобного разделения при интерпретации была осуществлена в раскопе 53 2018 г. (рис. 2), на площади которого отсутствовали объекты, связанные с антропогенной деятельностью эпохи Средневековья.

С точки зрения поиска грунтовых захоронений и локальных археологических объектов, размер которых сопоставим с шагом съемки, наиболее сложными являются две ситуации. Первая – это периферия некрополя или участки его плохой сохранности (повреждение распашкой). Вторая – пространственное наложение фоновых палеокриогенных структур и археологических объектов, затрудняющее выявление и идентификацию последних.

Задачей раскопа 4 2018–2019 гг. (рис. 2) являлась проверка возможностей решения археологической задачи обнаружения и интерпретации объектов в наиболее сложном случае: на северной периферии некрополя в условиях развития крупной палеомерзлотной (палеопочвенной) структуры при рядовой (сравнительно грубой, 1 м × 1 м) геофизической сети наблюдений. С учетом описанных выше археологических допущений поставленная задача эквивалентна задаче определения практической возможности картирования грунтовых могильников геофизическими методами в условиях Суздальского Ополья.

Результаты археологических раскопок

Археологической задачей работ 2018–2019 гг. было уточнение хронологии и планиграфической структуры участка на северной периферии некрополя, где отсутствовали четкие кольцевидные структуры ровиков, позволяющие однозначно интерпретировать геофизические планы. Выявленные по результатам съемки локальные объекты сопровождались немногочисленными находками, собранными на поверхности с помощью металлодетектора. Среди них можно выделить хроноиндикаторы X–XI вв. – фрагменты дирхемов, бронзовых женских украшений, выполненных в технике литья по восковой модели, детали поясного набора и предметы из цветного металла со следами пребывания в огне. Концентрация находок и их количество были существенно меньше по сравнению с центральной частью некрополя, где работы проводились в 2012–2017 гг. (раскопы 2, 3).

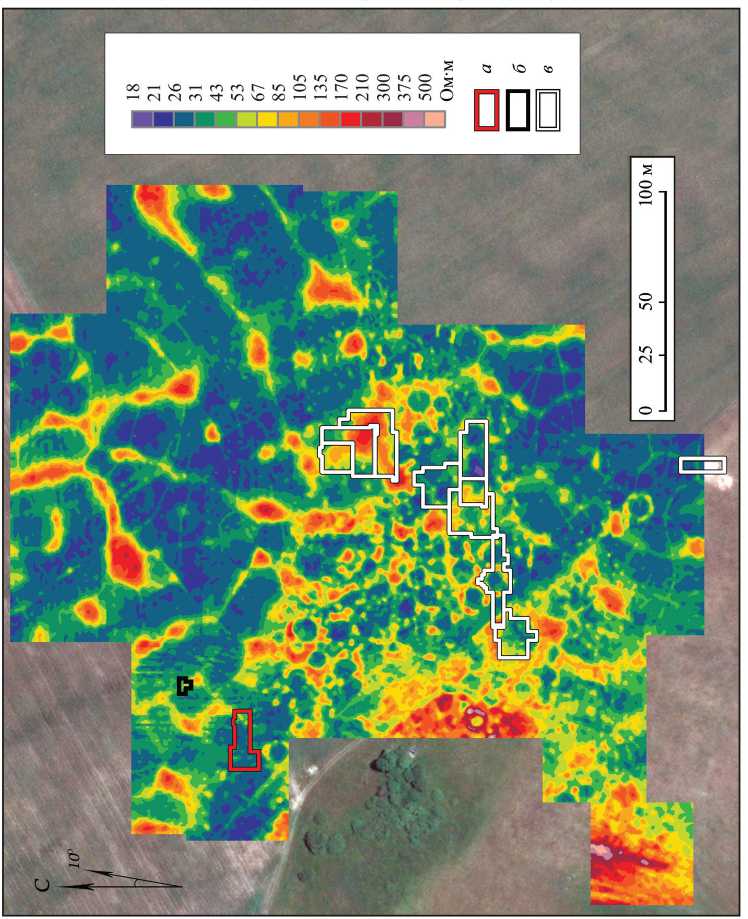

Стратиграфия напластований в раскопе, общая площадь которого составила 234,5 кв. м, была представлена 2 основными горизонтами – пахотным, мощность которого увеличивалась с запада и юго-запада в восточном и северо-восточном направлении от 20–24 см до 34–38 см, и материком – плотным опесчаненным желто-коричневым суглинком, сильно поврежденным пахотными бороздами современной сельскохозяйственной деятельности. В восточной части раскопа материк перекрыт сохранившимся гумусовым горизонтом, мощность которого достигает 12–15 см. Немногочисленные находки из пахотного слоя, среди которых присутствуют мозаичные бусы, стеклянные лимоновидные бусы из тянутой трубочки и металлические предметы со следами пребывания в огне, в основном отмечены в юго-западной и центральной частях раскопа.

На открытой площади исследованы 4 ингумации с западной ориентировкой, совершенные в углубленных в материк могильных ямах, и серия ям, часть из которых, судя по типичному заполнению и наличию включений фрагментов средневековой керамики и костей животных, можно интерпретировать как курганные ровики (рис. 3). В южной части раскопа в кв. 681–684/949–952 под пахотным горизонтом зафиксированы следы нарушения материковой поверхности, подовальной формы пятно общей площадью около 4 кв. м, составленное сильно перемешанным слоем мощностью до 3–5 см, следы лопат, которые можно связывать с археологическими работами более раннего времени. Рядом с этой зоной в кв. 680–681/945–948 под пахотой отмечено овальное в плане пятно, направленное по оси ЮВ – СЗ и отличающееся от окружающего материка более светлым оттенком и существенно меньшей плотностью. В рамках этого пятна в кв. 680/947 зафиксирован поврежденный распашкой развал лепного сосуда. Конфигурация пятна, расположение массового материала дают возможность предполагать, что объект является остатком ровика, спаханного практически до самого дна.

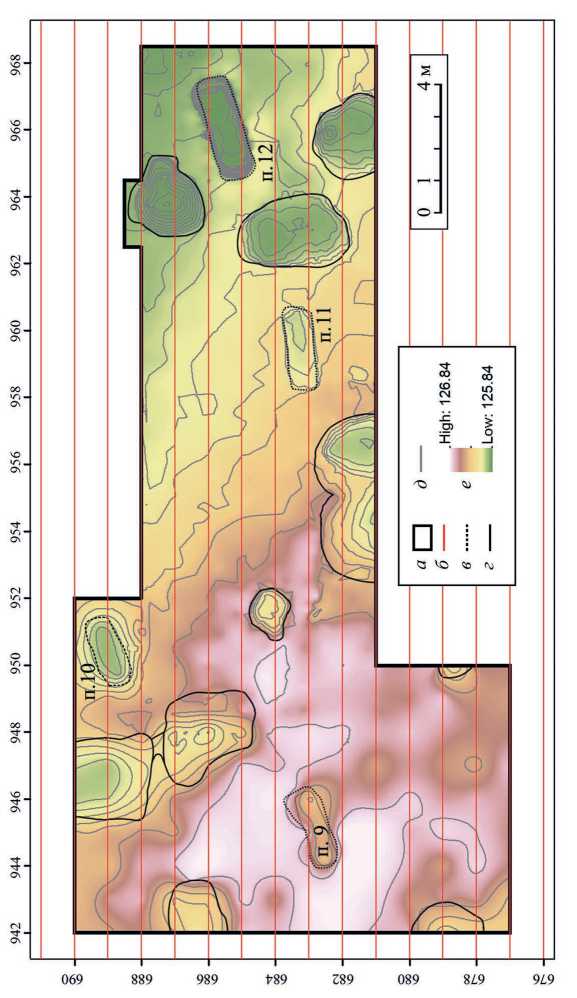

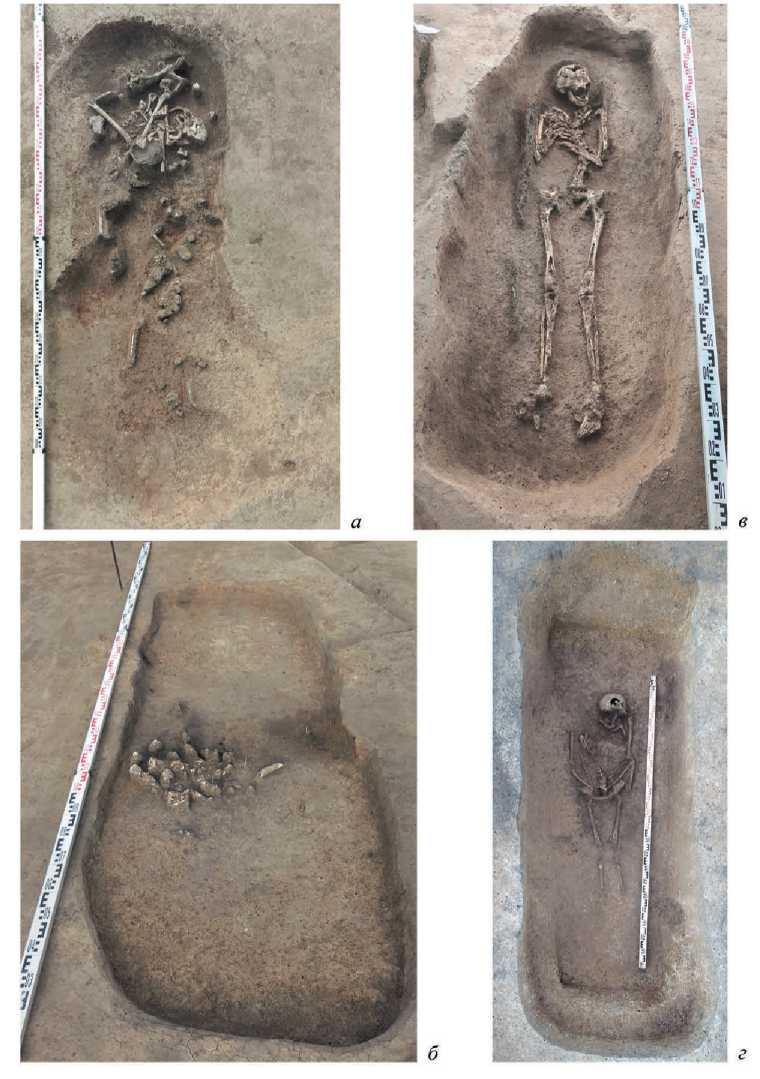

Погребение № 94 (рис. 4: а ), расположенное в западной части раскопа, совершено на глубине, не превышающей 0,35 м от современной поверхности. Анатомический порядок костяка ребенка 9 лет5 нарушен – кости компактно сложены в западной части могильной ямы. В заполнении ямы, размеры которой составляли 247 × 101 см, обнаружены фрагменты лепной керамики и 2 окисленных железных предмета.

Аналогичная ситуация отмечена в погребении № 11 (рис. 4: б ), открытом в центральной части раскопа. Плохой сохранности кости женщины, умершей в возрасте около 20 лет, также размещаются в западной части ямы. Глубина ямы, размеры которой составляют 252 × 87 см, достигает 36–38 см от современной поверхности, от материка – до 11 см. Среди сохранившегося сопровождающего инвентаря отмечен фрагмент железного ножа, фрагмент железной пряжки и 2 неопределимых сильно окисленных железных предмета.

Погребение мужчины 40–49 лет (погребение № 10), расположенное в севе-рой части раскопа, совершено в гробовине на глубине 47–50 см от современной поверхности (рис. 4: в ). Размеры ямы – 214 × 96 см. Погребение не содержало инвентаря и может интерпретироваться как грунтовое погребение первой половины XII в. (ГИН-15892, 967–1047 (1σ), 893–1157 (2σ)).

В восточной части раскопа в могильной яме размером 315 × 111 см, прорезавшей сохранившийся в этой зоне гумусовый горизонт, открыто погребение № 12 (рис. 4: г ). Глубина могильной ямы от современной поверхности составляет 84–87 см. Судя по следам древесного тлена, читавшимся при расчистке могильной ямы, мужчина 50–60 лет был похоронен в гробовине. Несмотря

Рис. 3. Некрополь Шекшово 9: нивелировка зачистки материка, контуры выявленных в результате раскопок археологических объектов, положение профилей геофизической съемки а – контур раскопа 4; б – профили электроразведки (шаг 1 м); в – контуры выявленных погребений; г – контуры прочих археологических объектов; д – изолинии материка (шаг 5 см); е – нивелировка зачистки материка.

Рис. 4. Некрополь Шекшово 9

а – погребение 9; б – погребение 11; в – погребение 10; г – погребение 12

на отсутствие сопровождающего инвентаря, особенности погребального обряда позволяют датировать погребение в широких рамках XI–XII вв.

Следы земляных работ предшествующего времени, отмеченные в раскопе, единый подход к обращению с костными останками погребенных, характерный для полевой методики XIX в., позволяют полагать, что этот участок подвергался раскопкам в 1852 г. Следовательно, в это время здесь находились визуально заметные насыпи, служившие для А. С. Уварова и его сотрудников ориентирами для поиска погребений. Таким образом, несмотря на отсутствие правильной формы кольцевых ровиков вокруг площадок, на которых размещались погребения 9 и 11, каких-либо остатков насыпей на площадках или следов их оползания в ямы-ровики, представляется возможным считать погребения подкурганными. Пространственное размещение могильных ям и ровиков, с большой долей вероятности относящихся к ним, позволяет говорить о размерах насыпей. Диаметры двух предполагаемых курганов не превышали 5–6 м, что соотносится со средними известными нам значениями. Расчетное расстояние между насыпями составляет около 8 м, пятно перекопа фиксируется примерно в середине «коридора» между предполагаемыми курганами, что косвенно может говорить о возможности размещения в этой зоне еще одного кургана с погребением на уровне горизонта, раскопанным характерным для XIX в. «колодцем».

Присутствие в пахотном горизонте находок-хроноиндикаторов X–XI вв., в том числе оплавленных, указывает на использование этой зоны для размещения остатков кремаций на самом раннем этапе функционирования некрополя. Следующий этап маркируется сооружением курганных насыпей над слабо углубленными могильными ямами, которые можно в целом датировать в рамках XI в. Погребения последнего этапа – XI–XII вв. – с большой долей уверенности можно считать бескурганными.

Таким образом, в результате проведенных археологических работ можно говорить о сложной и неоднозначной в интерпретации планиграфической структуре открытого участка и достаточно продолжительной истории его использования.

Сопоставление результатов геофизики и археологических раскопок

Распределение сопротивления на участке раскопа позволяет выделить два класса объектов: крупные фоновые структуры природного происхождения и выраженные на их фоне локальные повышения сопротивления, интерпретируемые как возможные археологические объекты (рис. 5).

Фоновое геологическое строение объясняет заметную разницу сопротивлений западной и восточной частей раскопа. Повышение сопротивления в восточной части связано с крупной структурой, интерпретируемой как реликтовая криогенная полигональная сеть: граница полигона по диагонали пересекает восточную часть раскопа. В данном случае речь идет о сети наиболее крупного порядка из выделяемых в данных геофизической съемки на исследуемой территории (рис. 1). К границам полигональных структур часто приурочены погребенные почвенные горизонты ( Дмитриев и др ., 2000). Повышение магнитной

Рис. 5. Некрополь Шекшово 9: контуры объектов, выделенных в ходе археологических раскопок (раскоп 4, оставлены только крупные объекты), и карты сопротивления на глубине около 40 см. Сплошным контуром показаны остатки курганных ровиков, прерывистым – границы погребений а – контур раскопа 4; б – контуры выявленных погребений; в – контуры прочих археологических объектов.

восприимчивости самих участков границ, а также повышенная магнитная восприимчивость почв приводит к появлению аномалий на магнитной съемке, которые позволили идентифицировать описываемый объект как природный на этапе предварительной интерпретации. Палеопочвенный горизонт был визуально зафиксирован в восточной стенке раскопа, повышенные значения магнитной восприимчивости выявлены также при измерениях после зачистки материка. Возможно, увеличение глубины археологических объектов и увеличение мощности пахотного слоя восточнее отметки 960 являются следствием наличия здесь описанной геологической обстановки.

Рассмотрение локальных объектов целесообразно проводить с трех точек зрения: их археологической интерпретации, глубины и положения по отношению к фоновым геологическим структурам.

С точки зрения интерпретации объектов на основе данных археологических раскопок отмечается разная выраженность в данных геофизики захоронений и остатков курганных ровиков. Из четырех погребений отражение в данных сопротивления нашли два: хорошо видно погребение № 12, заметно хуже – погребение № 10, не видны погребения № 9 и № 11. В первом приближении подобное распределение объясняется глубиной погребений: при сопоставимых горизонтальных размерах глубина погребения № 12 – 84–87 см, погребения № 10 – 47–50 см, погребения № 9 – не более 35 см, погребения № 11 – 36–38 см. Значительную роль могла также сыграть неоптимальная ориентация геофизических профилей (рис. 3): погребение № 11, по сути, оказалось между профилями. Выраженность в электрическом поле погребения № 12 говорит о том, что влияние глубины захоронения на способность его обнаружения значительно сильнее, чем маскирующий эффект фоновых геологических структур.

Сопоставление контуров объектов по результатам раскопок и карты сопротивления показывает, что все археологические объекты, интерпретируемые как остатки ровиков, видны в виде участков локального повышения сопротивления. При сходной глубине остатки ровиков в целом выделяются лучше, чем одиночные захоронения. По-видимому, это объясняется как большими плановыми размерами остатков ровиков, так и большей контрастностью их заполнения по отношению к вмещающему разрезу.

В юго-западной части раскопа фиксируются две локальные аномалии повышенного сопротивления (центры – 679/945 и 681/947). По уровню аномалий кажущегося сопротивления и размерам они соответствуют плохо сохранившимся фрагментам ровиков. Как описано выше, конфигурация пятна, выявленного при раскопках, и расположение массового материала дают возможность предполагать, что объект действительно является остатком ровика, спаханного практически до самого дна. Это указывает на возможность использования результатов геофизики также в качестве источника информации при археологической интерпретации результатов раскопок.

На карте сопротивления можно выделить около трех меньших по размеру локальных аномалий, не подтверждаемых археологическими раскопками, которые при интерпретации можно принять за неглубокие грунтовые захоронения.

Суммарно из 12 археологических объектов, выявленных в процессе раскопок, в геофизических данных отражение находят 9–10. При сходных размерах разделить их на погребения, остатки ровиков и прочие объекты на основании геофизической информации не представляется возможным, однако в большинстве случаев остатки ровиков оказываются заметно больше, чем погребения.

Выводы

Актуальность использования геофизических методов для определения границ и внутренней структуры средневековых могильников Суздальского Ополья обусловлена самим характером и современным состоянием погребальных памятников этого региона – отсутствием внешних признаков погребальных сооружений, видимых на современной поверхности. Положительный опыт использования геофизических методов для выявления и картирования оснований курганных насыпей на могильнике Шекшово 9 стал основой для постановки более сложных задач поиска границ некрополя и выявления и интерпретации отдельных объектов на его площадке.

Проведенные исследования показывают, что при изучении участков некрополей с грунтовыми погребениями эффективность геофизики для поиска самих могильных ям невысока, в процессе интерпретации их сложно отличить от других ям антропогенного происхождения. Более результативным оказывается картирование и анализ расположения всех типов археологических объектов. Сопоставление геофизических карт с результатами раскопок показывает, что 75–80 % археологических объектов видны в данных геофизики, и это открывает практическую возможность определения границ некрополей и изучения их внутренней структуры неразрушающими методами.

Список литературы Проблема поиска грунтовых погребений в Суздальском Ополье

- Величко А. А., Морозова Т. Д., Нечаев В. П., Порожнякова О. М., 1996. Палеокриогенез, почвенный покров и земледелие. М.: Наука. 147 с.

- Дмитриев Е. А., Липатов Д. Н., Милановский Е. Ю., 2000. Содержание гумуса и проблема вторых гумусовых горизонтов в серых лесных почвах Владимирского Ополья // Почвоведение. № 1. С. 6-15.

- Ерохин С. А., Павлова А. М., Балашов А. Ю., Шевнин В. А., Модин И. Н., Бобачев А. А., 2012. Методические электротомографические исследования при археологических раскопках в селе Бородино // АП. Вып. 8 / отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 435-445.

- Макаров Н. А., Зайцева И. Е., Красникова А. М., Угулава Н. Д., 2017. Исследование могильника Шекшово в Суздальском Ополье в 2016-2017 // Археология Владимиро-Суздальской земли. Вып. 7. М.: ИА РАН. С. 7-18.

- Макаров Н. А., Красникова А. М., Зайцева И. Е., 2013. Средневековый могильник Шекшово в Суздальском Ополье: спустя 160 лет после раскопок А. С. Уварова // КСИА. Вып. 230. С. 219-233.

- Макаров Н. А., Красникова А. М., Зайцева И. Е., 2014. Новые исследования средневековых могильников Суздальской земли // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. № 1 (74). С. 156-177.

- Чемякина М. А., 2008. Археолого-геофизические исследования грунтовых могильников Западной Сибири // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. Т. 7. № 3. С. 44-56.

- Banning E. B., Hawkins A. L., Stewart S. T., Hitchings P., Edwards S., 2017. Quality Assurance in Archaeological Survey // Journal of Archaeological Method and Theory. № 2. P. 466-488.

- Bewan B. W., 1991. The search for graves // Geophysics. Vol. 56. № 9. P. 1310-1319.

- Bigman D. P., 2014. Mapping social relationships: geophysical survey of a nineteenth-century American slave cemetery // Archaeological and Anthropological Sciences. Vol. 6. № 1. P. 17-30.

- David, A., Linford, N., Linford, P., 2008. Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation. Swindon: English Heritage. 59 p.

- De Smedt P., Declercq Y., Hanssens D., Verschoof-van der Vaart W. B., Hamburg T., Laan W., Cruz F., Lalloo P., Lambers K., 2019. Laying the geophysical groundwork: In-situ measurements as a framework for strategizing archaeological prospection // New Global Perspectives on Archaeological Prospection: 13th International Conference on Archaeological Prospection (28 August - 1 September 2019, Sligo - Ireland). Oxford: Archaeopress Archaeology. P. 344-345.

- Erokhin S. A., Modin I. N., Pavlova A. M., 2015. 3D electrical resistivity imaging and GPR to re-explore ancient mounds near Suzdal in Russia // Archaeologia Polona. Vol. 53. P. 448-452.

- Jordan D., 2009. How Effective is Geophysical Survey? A Regional Review // Archaeological Prospection. Vol. 16. Iss. 2. P. 77-90.

- Krasnikova A., Erokhin S., Medvedev A., Makarov N., Modin I., Shorkunov I., Pelevin A., Ugulava N., Milovanov S., 2019. In search of invisible burial mounds on the lands of North-Eastern Rus // 25th EAA Annual Meeting (Bern, 4-7 September 2019): Abstract Book. Bern.

- Krasnikova A., Fedorina A., Erokhin S., Makarov N., Modin I., Pavlova A., Pelevin A., Topilina T., Zaytseva I., Ugulava N., 2018. Shekshovo burial site: a case study of geophysics' investigation of medieval cemetery // 24th EAA Annual Meeting (Barcelona, 5-8 September 2018): Abstract Book. Vol. II. Barcelona. P. 1067.

- Moffat I., 2015. Locating Graves with Geophysics // Best Practices of GeoInformatic Technologies for the Mapping of Archaeolandscapes. Oxford: Archaeopress. P. 45-53.

- Sarris A., Papadopulos N., 2013. Looking for Graves: Geophysical Prospection of Cemeteries // 17th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies (Vienna, 2012): proceedings.

- Schmidt A., 2009. Electrical and Magnetic Methods in Archaeological Prospection // Geophysics and Landscape Archaeology. London: CRC Press. P. 67-81.

- Schmidt A., Linford P., Linford N., David A., Gaffney C. F., Sarris A., Fassbinder J., 2015. EAC Guidelines for the use of Geophysics in Archaeology: Questions to Ask and Points to Consider. Europae Archaeologiae Consilium. 135 p.

- Šmejda L., Turek J., 2004. Spatial Analysis of Funerary Areas. Plzeň. 160 s.