Проблема понимания мировоззренческих смыслов в искусстве Н. К. Рериха

Бесплатный доступ

В настоящей статье в очередной раз актуализируется вопрос понимания мировоззренческих смыслов в искусстве символизма, художественный язык которого носит условно-символический характер. В связи с тем, что «языковой» материал в символизме представляет собой систему символов, со свойственной ей семантической закрытостью, в статье актуализируется проблема метода прочтения глубинных, мировоззренческих смыслов.В связи с проявлением в современных, научных публикациях факта семантической несогласованности в трактовке понятия « символ » и абстрагированием от его конструирующей функции следует акцентировать тот факт, что в данной работе в качестве теории символа позиционируется«логика символа» А. Ф. Лосева, где «символ» трактуется как функции и одновременно как художественный метод. Именно с этих терминологических и методологических позиций исследуется художественный материал, представленный в статье работами русского художника-символиста Н. К. Рериха. В качестве метода выявления глубинных мировоззренческих смыслов в картинах художника в статье используются некоторые приемы герменевтической логики. С учетом характера рассматриваемых в статье проблем, где вопросы о художественном методе (символ как функция) и научном методе (герменевтическая логика) выступают как ключевые, можно указать на то, что данная работа в целом носит теоретический, методологический характер.

Искусство, символизм, миропонимание, мировоззренческие смыслы, методология, герменевтика

Короткий адрес: https://sciup.org/147243248

IDR: 147243248 | УДК: 75.046.03 | DOI: 10.14529/ssh240208

Текст научной статьи Проблема понимания мировоззренческих смыслов в искусстве Н. К. Рериха

С самого начала осмысления комплекса проблем, которые находят отражение в данной статье, во главу угла выдвигается тезис о том, что тема символизма в искусстве никогда не утратит своей актуальности, поскольку в искусствоведении и в философской теории искусства продолжаются дискуссии о методах и подходах к пониманию смыслов, «проговариваемых» условно-символическим языком. С указанной точки зрения можно выделить две основные методологические позиции.

Первый подход представляет собой декларирование основных признаков данного искусства: образы, «подобные снам», «туманным видениям», «грезам», культ мифа, свобода ассоциаций, абстрактная ритмизация форм, цвет, отчужденный от реальности, философский характер. То есть такой подход исчерпывает себя фактом «узнавания» и «называния» указанных черт. При этом даже упоминание о философском характере символизма выступает привычным штампом, не требующим развернутого объяснения. «Внешний», формальный характер подобного анализа не способствует выявлению мировоззренческих, философских смыслов в «заумном» искусстве символизма, но, напротив, затрудняет их понимание.

Второй подход, сугубо мировоззренческий, противостоит формальному взгляду на искусство, апеллируя к философским учениям А. Шопенгауэра [1] и Ф. Ницше [2], выступающим теоретической, мировоззренческой базой искусства символизма, обуславливая иррационализм миров в творчестве художников-символистов, требующий от исследователя его рационализации и расшифровки. В современных науках об искусстве можно констатировать недостаточный характер исследования мировоззренческого, собственно философского аспекта в искусстве символизма, требующего его соотнесения напрямую с философией немецких философов А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

Поэтому в статье актуализируется вопрос о недопустимости в научных исследованиях, а также в преподавании дисциплин, связанных с теорией и историей искусства, «вытеснения» из искусства символизма глубинных, мировоззренческих смыслов и замещения их «внешними», описательными методиками.

Именно с этих позиций рассматривается в статье творчество русского художника-символиста Н. К. Рериха, чьи мировоззренческие установки формировались в лоне философии Ф. Ницше и А. Шопенгауэра, а также под влиянием «космизма» русской философии (Вл. Соловьев) [3], кроме того, с учетом ортодоксальных идей религиозно-философских учений Индии. Поэтому основная задача данной работы - выявить мировоззренческие, философские смыслы картин Н. К. Рериха. При этом необходимо преодолеть кажущуюся калейдоскопичность этих смыслов, выстраивая их в один связный «текст», используя для этой цели приемы герменевтической логики.

Обзор литературы

По итогам обзора научных публикаций, посвященных творчеству Н. К. Рериха, можно отметить, что во многом их характер обусловлен хронологическим фактором . Так, в научной литературе

60-70-х годов анализ живописных работ художника носил формальный характер (особенности колорита, тонкое чувство природы, народность и патриотизм), при этом с необходимостью указывается на «ошибочный идеализм» художника, согласно требованиям идеологических штампов того времени. Ярким примером такой литературы могут служить монографии В. П. Князевой [4], Е. И. Поляковой [5], изданные в указанный период.

Для публикаций последующих лет, конца 80– 90-х гг., вполне легальным и характерным для научной литературы становится тема религиознофилософских и оккультных «духовных» предпочтений Рериха, отразившихся в его творчестве. Однако эта тема ограничивается у авторов формальным указанием на ту или иную теорию, легшую в основу творчества художника, без необходимой расшифровки ее мировоззренческих глубин, ее сути. В этом случае можно сослаться на публикации известного исследователя творчества художника Л. В. Короткиной [6].

О новом подходе к осмыслению наследия художника, обнаружившем себя в публикациях 2000-х годов, можно говорить в связи с выходом в свет работ В. А. Росова [7], где автор предпринимает попытку дать многоплановый, системный анализ многогранной творческой деятельности Н. К. Рериха: его философских, политических и собственно художественных исканий.

Следует также отметить, что по-прежнему издаются работы традиционно искусствоведческого плана о творчестве художника, но с включением их в расширенный спектр научной проблематики. Так, можно отметить книгу одного из авторов данной статьи С. А. Жука, где картины Рериха рассматриваются в контексте проблемы формирования горного пейзажа в русской живописи [8].

Поскольку данная статья имеет методологическую направленность, то второй блок литературы, определившей характер нашей работы, представлен методологическими исканиями в трудах М. Хайдеггера [9], П. Рикера [10], М. Бахтина [11], Н. Бердяева [12], В. Г. Кузнецова [13]. Именно эти ученые внесли значимый вклад в развитие науки герменевтики, а также в формирование герменевтического метода, учитывающего специфику гуманитарных наук. В настоящее время сформированный герменевтический методологический стандарт выступает методологической основой научных работ автора данной статьи О. Н. Кузнецовой [14].

К источникам по вопросам методологии изучения искусства относятся труды российского философа А. Ф. Лосева [15], обосновавшего научную теорию символа, понимаемого как функция (не прекращающийся процесс ассоциативного потока образов) и в то же время как художественный метод в искусстве символизма. Созвучна теории символа А. Ф. Лосева [15] и мировоззренческая концепция теоретика символизма А. Белого, обос- нованная автором в книге «Символизм как миропонимание» [16].

Методы исследования

Наряду с традиционными, общенаучными методами, в статье используется герменевтическая логика, выступающая в качестве основной методологической базы настоящей работы. Дело в том, что герменевтическая методологическая система с широким спектром ее методологического инструментария («диалогически-понимающие» методики, реконструкционные гипотезы, приемы «вчувствования», абстрагирования - отвлечение от несущественного, идеализации -выделение особенного) позволяет (на «законных основаниях») брать во внимание и адекватно трактовать вне-лингвистические и внерациональные компоненты условно-символического искусства для выявления и адекватного понимания его глубинных мировоззренческих доминант.

Кроме того, важная составляющая часть методологической базы статьи представлена научной концепцией символа , обоснованной А. Ф. Лосевым [15], где символ понимается не как статичный знак, но как функция. В качестве общей мировоззренческой основы искусства символизма выступает теория символизма как способа миропонимания А. Белого [16].

Следует также указать на то, что в качестве основного научного подхода используется системный подход, а д анное исследование носит комплексный характер. Именно эти методологические позиции являются основополагающими в нашей работе.

Результаты и дискуссия

Идеи символизма, мировоззренческую базу которого представляет иррациональный идеализм учений А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, оказали значительное влияние на творчество многих зарубежных и русских художников рубежа XIX–XX веков. В России возникли целые творческие объединения художников-символистов: «Голубая роза» в Москве, «Мир искусства» в Санкт-Петербурге. Знаменитые «дягилевские сезоны» в Париже открыли для Европы именно философский символизм русских художников, тогда как символизм французских живописцев, условно говоря, в это время уходит в основном в формотворчество орнаменталистики.

Символизм как мировосприятие, как особый способ понимания и переживания мира оказался созвучным внутреннему, духовному складу таких самобытных художников России, как М. К. Чюрленис, М. А. Врубель, Н. К. Рерих. Вполне сформировавшейся, зрелой личностью, носителем идей символизма выступает в своем творчестве Николай Константинович Рерих (1874–1947), несмотря на все его «эксперименты» с некоторыми религиозными увлечениями. Поэтому все проявления феномена «запредельного» (Шопенгауэр, Ницше) преломляются у Рериха в призме его изобразительного символизма. И уже в этом, символист- ском преломлении «запредельное» находит свое отражение в картинах художника.

Так, особенностью картин Н. К. Рериха является то, что массовому зрителю, а зачастую и специалистам, оказывается недоступным понимание скрытых смыслов, зашифрованных художником в его работах. Необходимо учитывать то, что творчество художника с самого начала и до конца осуществлялось в «русле» символизма - художественно-эстетического течения, где основным тезисом позиционировалась мысль о том, что подлинная, запредельная сущность бытия сокрыта под обманчивым «покрывалом» материального мира.

Следует отметить, что основную часть живописных полотен художника, в которых отражена картина мира, представляют горы. Образ гор в картинах художника-символиста, безусловно, выступает в качестве символа. Традиционно в специальной литературе, воспринимая горы в работах Рериха как символ, авторы соотносят их, как правило, с образом «лестницы», трактуют как вертикаль бесконечных ступеней духовного восхождения человека. При этом акцентируется то, что гора является точкой слияния духовного и физического миров. Эта аналогия не нова: это - и «лествица» преподобного Иоанна Лествичника, и «лестница Иакова». Вот только в символизме все не так просто, не так прецедентно и не настолько «внешне», поскольку в символизме посредником между мирами: духовным и материальным, является символ, но он -не конкретный знак и не конкретный образ.

Рис. 1. Рерих Николай Константинович «Гималаи. Розовые горы», 1933, холст, темпера, 74x118 см. Музей Н. К. Рериха, Нью-Йорк

Fig. 1. Nikolai Roerich “Himalayas. Pink Mountains” 1933, tempera on canvas, 74x118 cm. Nicholas Roerich Museum, New York

Символ - это всего лишь намек, имеющий иносказательный характер, который требует разгадки. Поэтому символизм в искусстве, мировоззренческой базой которого является иррациональная философия символизма, по определению не соответствует «истинности» рационального познания. Рациональному методу, тем более рассудочному подходу символизм противопоставляет интуитивное знание иррациональной природы, рассматривая его как единственно адекватный способ постижения глубинных тайн ми- роздания, тайн сакрального мира, недоступного для рационального восприятия.

Следует сказать, что в искусстве символизма символ - не статичный знак, но постоянное, непре-кращающееся ассоциативное движение , как поток-символизация. Символ рождается и длится там, где исходное (форма, звук, цвет) говорит не о себе самом, но всегда о чем-то ином , семантически выходя за пределы себя самого. Именно «подвижностью» и иррационально-идеалистической природой символа объясняется ассоциативная образность и семантическая «размытость», которые свойственны художественному миру и узнаваемой, субъективной эстетике картин Н. К. Рериха.

Поэтому символ-гора на картинах Рериха не совпадает с самим изображением горы. Символ горы , рассматриваемый как поток ассоциаций, заключает в себе совершенно иной смысл , нежели простое повествование о реальном мире. Горы Рериха как экраны, на которых мимолетным бликом - мерцание духовных , сакральных глубин мироздания. Открыть эти глубины в мире - значит, открыть их прежде в себе. Это и есть прорыв в духовное, в сокрытое. Это высший уровень проявление духовного , которым является такое переживание человеком иных, скрытых измерений мира, когда его нельзя выразить обычным человеческим языком, человеческим словом. Тогда художник говорит языком символов, который есть не-прекращающееся ассоциативное движение. Поэтому высшим выражением духовных глубин мироздания, соотносящихся с той самой сокрытой Духовной Тайной, которая и есть основа мироздания, выступает Дух «тонкого» человека, по Рериху - «человека гор» или «горнего» человека.

Чистые, незамутненные оттенки голубого, розового и белого цветов доминируют в картинах Рериха. В целом его творчество ассоциируется с голубым цветом - цветом надмирного, «горнего», духовного (сакрального) бытия, мистическим цветом всех художников и поэтов-символистов. Этот цвет на картинах Н. Рериха вызывает ассоциации с удивительно звучным, насыщенным голубым цветом в иконах Дионисия. Однако иногда одновременное присутствие в голубой гамме картин Рериха резко контрастных включений черного или глубоких темных оттенков какого-либо иного цвета часто воспринимается как некий диссонанс.

Несомненно, символ горы в картинах художника в первую очередь символизируют категорию сокрытого, поскольку запредельность иного мира звучит с полотен торжественной музыкой красок. Цвета горных вершин в картинах художника почти ирреальные, почти неземные, сияющие блики, переливающиеся оттенки.

В основе данного художественного эффекта лежит использование Рерихом приема «прямого соответствия», то есть художественного приема, обоснованного в рамках теории искусства симво- лизма и основанного на эффекте синестезии (греч. synthesis – соощущение). Поэтому символика цвета как одна из базовых основ в искусстве символизма получила обоснование в теории «духовного» как феномена символистского восприятия мира. Таким образом, можно утверждать, что творческий метод Рериха в полной мере соответствует мировоззренческой и художественной концепции символизма.

Следует понимать, что картины Рериха носят условно-символический характер. Они не о том, что мы видим в физическом мире, а о том, что воспринимается метафизически, сверхчувственно – о мире духовном, о мире преображенном. Его картины – это своего рода сообщения, «тексты», где глубинные смыслы как бы скрыты от «непосвященных», поэтому возникает необходимость дешифровать их, рационализировать их иррациональные и внелинг-вистические составляющие. Специфика искусства, «изъясняющегося» условным языком символов, диктует ученому выбор метода, адекватного специфике предмета. Эта необходимость очевидна в силу разнородности, несходства иррациональной несоразмерности предмета и рационального метода его исследования, когда логические модели и рассудочный характер размышлений являются явно недостаточными.

А между тем творчество Рериха остается одним из самых неисследованных и потому не понятых зрителем или «не так» понятных для него. Причиной этого прежде всего выступает то, что помимо основной его мировоззренческой доктрины – «философии символизма» – автор попытался адаптировать к ней и «космизм» русской философии, и идею христианской «соборности», и восточный мистицизм. При этом возникает ощущение, что все эти составляющие не обрели мировоззренческой целостности в авторском видении мира и отражении его в искусстве. Это проявляется в сюжетно-семантическом плане, когда художественный мир автора вдруг становится дробным, калейдоскопичным.

Последним мировоззренческим «оплотом» в ряду увлеченностей автора другими философскими идеями, кроме философии символизма (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), выступает учение Агни-Йоги, которое носит характер притч, иносказаний, откровений, переданных неким невидимым Учителем Рериху «из уст в уста». Эзотерический, иносказательный характер данных текстов препятствует непосвященному читателю проникнуть в глубины закрытых от него смыслов. Для понимания их читателю тоже требуется учитель-переводчик. И уж коль скоро ученый принимает на веру реальность волшебного Учителя, то ему тоже надлежит стать таковым. А вот здесь наука может возмутиться.

Поэтому в большинстве своем мы тянемся очарованно к картинам Рериха, но истинных смыслов его картин не видим. И потому, отталкиваясь от названий его работ, мы описательно делаем отсылки к фольклору, к идеям и смыслам христианского учения, к алтайским сказаниям или индийской мифологии, перечисляя многочисленные имена их персонажей, выстраивая их в ряды аналогий. Благодаря такому посылу, художественный мир автора дробится, теряет некую внутреннюю смысловую целостность, принимая характер некой ка-лейдоскопичности, затрудняя наше понимание.

Однако на уровне нашего эстетического восприятия картин художника в мировоззренческом диалоге с автором как с символистом, использующим соответствующий творческий метод, мы чувствуем удивительную целостность восприятия им мира и отражения этого мира в искусстве. Каковы же основные черты этого мира? Здесь можно говорить о стилизации плоскостного изображения, подобно иконописи, о «кристаллической графике» картин, о той палитре оттенков «синестезийно» звучащих «красок», которая присуща работам художника. Их сочетание рождает эффект космической отстраненности природы от человека. Как было сказано выше, это иной, запредельный мир. Это мир, переживший Преображение вторым приходом Христа? Или это отблески иного, духовного плана, упавшие на материю физического мира?

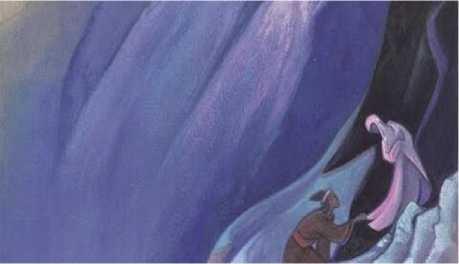

Но если предыдущий тезис хоть сколько-то будет понятен рациональному сознанию, то вряд ли кто-то «узнает» в картинах Рериха эффект одиночества маленького человека перед величием вечных гор, сияющих холодными оттенками синего, розового или ослепительно белого. Это одинокий путник, одинокий всадник (Гессер-хан»), одиноко сидящий на краю скалы человек («Песнь о Шамболе»). Есть ощущение какого-то вселенского бесприютства, экзистенциальной заброшенности человека в этом мире. Человек идет ведомыми и неведомыми путями к Истине, которая ускользает от него, оставаясь недоступной («Ведущая») (рис. 2).

Рис. 2. Рерих Николай Константинович. «Ведущая», 1924, холст, темпера, 116 х73,3.

Государственный музей народов Востока. Москва Fig. 2. Nikolai Roerich “Leading”, 1924, tempera on canvas, 116x73.3 cm. State Museum of Oriental Peoples, Moscow

На картине художника «Матерь Мира» с закрытыми пеленой глазами, в состояния абсолютного гармоничного покоя – … видит ли она ма- ленького человека, его поиск Шамбалы как мудрости, его устремленность к Душе Мира? … к Тайне мироздания.

Иногда Рерих «объединяет» людей в некое шествие, как это можно видеть в картине «Армагеддон» (рис. 3). Традиционные трактовки смыслов этой работы сводятся к тому, что в «очистительном» огне сгорает все отжившее, негативное, темное с одновременным указанием на вереницу черных фигурок людей, сгорбленных от старости, от поклаж на спинах, с посохами.

Рис. 3. Рерих Николай Константинович «Армагеддон», 1936, холст, темпера, 92x122 см. Государственный музей искусства народов Востока. Москва

Fig. 3. Nikolai Roerich “Armageddon”, 1936, tempera on canvas, 92x122 cm. State Museum of Oriental Art, Moscow

Они вынуждены идти. Куда? Мы видим сочувствие художника. Он изображает их – маленьких и беззащитных, и не увидеть этого нельзя.

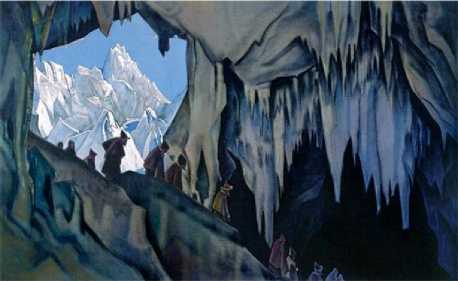

То же «шествие» мы видим на картине «Чудь подземная» (рис. 4). Те же маленькие сгорбленные фигуры людей уходят, навсегда скрываются в глубоких пещерах гор. Мы знаем эту легенду, но что предлагает увидеть в своей картине Рерих?

Рис. 4. Рерих Николай Константинович «Чудь подземная», 1929–1930, холст, темпера, 89х148 см.

Частное собрание, США

Fig. 4. Nikolai Roerich “Underground people”, 1929–1930, tempera on canvas, 89x148 cm. Private collection, USA

Как призывно, как радостно и ликующе сверкает безукоризненной белизной величественная вершина на фоне звенящей синевы небес! Вот оно – благо! Победа света! Торжество Духовного! Но … уходит маленький народ чудь.

Как мы видим, творчество Рериха полно загадок, алогичностей. Зачастую автор декларирует одно, но мы не можем не увидеть другое, о чем автор «проговаривается» вольно или невольно. Работы Рериха не поддаются однозначным трактовкам их смыслов. Они заставляют задуматься, абстрагироваться от привычных стереотипов рассудочного мышления. Они загадывают загадки и ждут своего исследователя, который не сможет не заметить, при всей белизне православного храма и исходящего от него такого же белого света, тревожный красный блик на его неожиданно черном куполе в картине «Звенигород» (рис. 5).

Рис. 5. Рерих Николай Константинович «Звенигород», 1933, холст, темпера, 46.2х79 см. Музей Николая Рериха, Нью-Йорк

Fig. 5. Nikolai Roerich “Zvenigorod”, 1933, tempera on canvas, 46.2x79 cm. Nicholas Roerich Museum, New York

И … как мало «избранных» в золотых ореолах над головами у стола торжественной Трапезы. Мир пуст. Траурно черен купол с красным бликом на нем. Мало оказалось «горних», «людей гор» (Рерих), спасшихся в Армагеддоне.

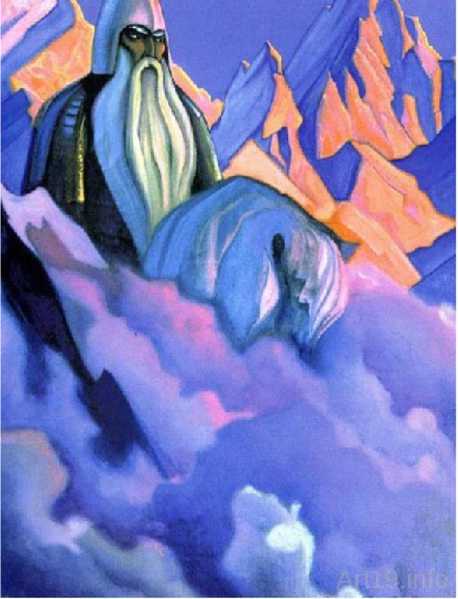

Тема «большого» человека также присутствует в творчестве Рериха. В первую очередь это его «богатырская» тема. В памяти сразу же всплывает картина «Святогор». Богатырь так велик, что не помещается в пространство картины. Его лик спокоен, серьезен, вдумчив. Но есть в его лице и общем облике что-то, что вызывает сочувствие у зрителя: как будто он так могуч, что не умещается сам в себе. В нем есть что-то сверхчеловеческое. Невольно возникает ассоциация с фресками Феофана Грека. На бороде богатыря, его усах те же сполохи света, что вызывают ассоциацию со знаменитыми рефлексами на лицах, полных мистической экзальтации, у святых и праотцев человечества, запечатленных великим иконописцем.

Образ «Святогора» ассоциируется с самим Рерихом. Не с хрупкой его фигурой, не с прижизненным признанием его великих заслуг и его таланта, но, возможно, с той величиной его духа и его помыслов, может быть, не разрешенных мировоззренческих вопросов, о которых он «проговаривается»

в искусстве. Возможно, с тем грузом не озвученного им покаяния, о котором он красноречиво «молчит» в одноименной картине «Покаяние». Невозвращение на Родину, в ее суровую, военную годину. Невозвращение никогда. Он, безусловно, человек мира. Но душа «большого-маленького» человека иногда в его картинах плачет.

Рис. 6. Рерих Николай Константинович «Святогор», 1942, холст, темпера, 122х91.5 см.

Государственный музей Востока, Москва Fig. 6. Nicholas Roerich “Svyatogor”, 1942, tempera on canvas, 122x91.5 cm. State Museum of Oriental Art, Moscow

Выводы

Целью данного, «герменевтического» взгляда на творчество Н. К. Рериха было намерение абстрагироваться от стереотипов суждений о работах этого художника, штамповых рассудочных трактовок, показать необходимость выявления смыслов художественного произведения, которые не лежат на поверхности, но сокрыты и ждут своего исследователя. Необходимо преодолеть шаблоны трактовок, выработанных в науке за годы, переходящих из публикации в публикацию, поддерживаемых незыблемым конвенционализмом.

Наш экскурс, обращенный к творчеству Н. К. Рериха, в очередной раз обнаружил, что сугубо описательный или сугубо рациональный подходы к искусству символизма недостаточны, поскольку он (символизм) пытается «говорить» с нами отнюдь не простым, а сложным, зашифрованным языком символов. Это обстоятельство предъявляет исследователю требование особых личностных качеств:

-

- знать о философских исканиях художника (он всегда философ!);

-

- опираться на научную теорию символа, не допуская «волюнтаризма» в трактовке этой категории;

-

- владеть методом, соответствующим специфике предмета исследования, с его внелингвисти-ческими и иррациональными аспектами;

-

- обладать интуитивной формой познания, диалогическим мышлением, эмпатией, быть способным к эвристической научной деятельности.

Именно поэтому возникает исследовательская потребность в специфической методологии, каковой выступает герменевтика.

Список литературы Проблема понимания мировоззренческих смыслов в искусстве Н. К. Рериха

- Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр. – М.: АСТ, 2020. – 576 с.

- Ницше, Ф. Антихристианин / Ф. Ницше // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990. – С. 17–93.

- Соловьев, В. С. Чтения о Богочеловечестве / В. С. Соловьев. – М.: АСТ, 2004. – 251 с.

- Князева, В. П. Николай Константинович Рерих. 1874–1947 / В. П. Князева. – Л. ; М.: Искусство, 1963. – 113 с.

- Полякова, Е. И. Николай Рерих / Е. И Полякова. – М.: Искусство, 1973. – 303 с.

- Короткина, Л. В. Творческий путь Николая Рериха / Л. В. Короткина. – СПб.: АРС, 2001. – 184 с.

- Россов, В. А. Николай Рерих. Вестник Звенигорода. Экспедиции Н. К. Рериха по окраинам пустыни Гоби: в 2 т. / В. А. Россов. – СПб.: Але-тейя ; М.: Ариаварта-Пресс, 2002–2004. – 176 с.

- Жук, С. А. Горный пейзаж в отечественном искусстве: этапы развития, типология, стилистик / С. А. Жук. – Барнаул: Изд-во АГИК, 2020. – 195 с.

- Хайдеггер, М. Ницше и пустота / М. Хайдеггер. – М.: Алгоритм: Эксмо, 2006. – 304 с.

- Рикер, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикер. – М.: Медиум, 1995. – 416 с.

- Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 423 с.

- Бердяев, Н. А. Воля к жизни и воля к культуре / Н. А. Бердяев: Философия и мировоззрение. – М.: Политиздат, 1990. – С. 73–83.

- Кузнецов, В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание / В. Г. Кузнецов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 196 с.

- Кузнецова, О. Н. Понимание мировоззренческих смыслов в искусстве условно-символического характера с позиций герменевтики / О. Н. Кузнецова. – Барнаул: Изд-во АГИК, 2019. – 295 с.

- Лосев, А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А. Ф. Лосев. – М.: Искусство, 1995. – 320 с.

- Белый, А. Символизм как миропонимание / А. Белый. – М.: Республика, 1994. – 528 с.