Проблема понятийного аспекта социологии имиджа

Автор: Кошлякова Мария Оскаровна

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Социальные институты и процессы

Статья в выпуске: 4 т.4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Имидж является феноменом массового сознания, определяющим набор имиджей, обусловленный количеством социальных групп, в которые входит субъект и где формируется впечатление о нем. Социальная сущность имиджа выражается во взаимосвязи проблем имиджа и общества. Функционирование имиджа осуществляется в коммуникативном пространстве, поэтому целесообразно представить имидж как социально-коммуникативную модель поведения субъекта, включающую систему выразительных средств и коммуникативных элементов.

Имидж, модель, коммуникация

Короткий адрес: https://sciup.org/140209999

IDR: 140209999 | УДК: 316

Текст научной статьи Проблема понятийного аспекта социологии имиджа

Имиджелогия как научная область социологии изучает роль и функции имиджей в общественном бытии, их филогенетические и онтогенетические предпосылки, условия, движущие силы и закономерности формирования, функционирования, управления, а также взаимосвязи между различными имиджами (людей, организаций, общественных и политических движений, материальных объектов, товаров, торговых марок, брендов, услуг и т. д.). Сегодня очевиден рост интереса к проблематике имиджа, об этом свидетельствует вхождение категории «имидж» в понятийный аппарат различных наук (психологии, социологии, философии, политологии, коммуникологии и т. д.).

Центральными проблемами имиджелогии становятся вопросы социального познания и управления имиджем.

З. Фрейд и К. Юнг открыли роль «бессознательного», «коллективного бессознательного» и «архетипов» в формировании образов, возникающих в индивидуальном и массовом сознании. З. Фрейдом [18] впервые была поставлена проблема социальной идентификации и социализации личности. Эта проблема, важная для понимания феномена имиджа, получила дальнейшее развитие в трудах Т. Парсонса [9] и Дж. Мида [7]. Отечественные ученые Л. Выготский [2] и А. Леонтьев [4] также внесли свой вклад в развитие этой теории.

А. Маслоу [6], занимаясь разработкой проблемы человеческих потребностей, определил понятие «полезность» как одно из самых значимых в процессе социализации. В иерархии потребностей были выделены такие важные потребности человека как самовыражение, самоактуализация, личностный рост, а также потребность в престиже, завоевании статуса.

Для понимания феномена имиджа важно бихевиори стское направление, представленное в работах Дж.Б. Уотсона, Э. Толмена, Б. Скиннера, Б.Э. Торндайка [15], в которых отмечено, что в процессе общения образуются впечатления, вкусы, привычки, навыки общения, усваивается социальный опыт.

Большой вклад в теорию социальных ролей внес Э. Берн [1]. С этой проблематикой тесно связана также теория социальной стратификации, созданная П. Сорокиным [14]. Названные ученые исследовали такие явления, как образ жизни, социальный статус, социальные почести и социальные привилегии.

Знаковая сущность имиджа отмечена в постмодернистской философии, где было введено понятие симуляции и рассмотрен феномен тотальной семиотизации бытия, когда знаковая сфера приобретает статус единственной и самодостаточной реальности. Исходя из этой концепции, имидж может быть представлен в виде семиотической системы, отражающей все сферы бытия современного общества.

В этой связи имидж рассматривается в контексте идей и подходов символического интеракционизма (Дж. Мид [7], Т. Парсонс [9], Т. Шибутани [20] и др.) и теорий социального влияния, а также в связи с такими понятиями, как «Я-концепция» и «Я-образ».

Таким образом, в общей психологии под имиджем как образом в широком смысле слова понимается субъективная картина мира или его фрагментов, включая самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную последовательность событий. В то же время с точки зрения социальной психологии имидж представляет собой разновидность образа, возникающего в результате социального познания.

Современный этап изучения имиджа начинается с 70-х годов ХХ века и связан с процессом институционального оформления этого феномена в западных демократических странах. Сегодня в обществе существует потребность в определении понятия «имидж». Тем не менее, однозначного определения имиджа в специальной литературе не существует. В теоретическом аспекте трактовка понятия «имидж» во многом связана с той конкретной задачей, которую решает имиджелогия.

Толковый словарь Вебстера дает следующее определение: «Имидж — искусственная имитация или подача внешней формы определенного объекта, особенно личности. Он является мысленным представлением о человеке, товаре или институте, направленно формируемым в общественном сознании с помощью паблисити, рекламы или пропаганды» [23].

В.М. Шепель определяет имидж как «визуальный образ», когда в качестве задач выступает освоение специализированных имидж-тех-нологий [19].

А.Ю. Панасюк подразумевает под имиджем образ, представление, мнение о человеке (организации) в сознании (или подсознании) других людей, где центральное место занима- ют технологические разработки конкретных техник и приемов [8].

Е.Б. Перелыгина определяет имидж как «символический образ субъекта», в котором центральными проблемами являются изучение общественной психики людей, связей и отношений между различными феноменами, позволяющими определить содержание имиджа, выяснить его зависимость от способности восприятия различными социальными группами [10]; И.А. Федоров — «как систему социального программирования духовной жизни и поведения субъектов (индивидов и групп) общецивилизационными и ментальными стереотипами и символами группового поведения, опосредованную мощью мотивации успеха, эталоном желаемого впечатления, миметическими особенностями субъекта и ситуаций» [17].

В.Н. Маркин считает, что стержневой основой имиджа является «возможность передать (через определенные имидж-сигналы) информацию о себе, своих истинных (личностных и профессиональных) устоях, идеалах, планах, деяниях» [5].

А.П. Федоркина и Р.Ф. Ромашкина характеризуют имидж как «социально-психологическое явление, отражающее влияние на него не только сознательного, но и подсознательного компонентов психики различных социальных групп, мотивации их поведения, а также формирование образов, которые затребованы сегодня народными массами» [16]. В этом определении значим акцент на таком прагматическом результате построения имиджа как передача информации о субъекте в виде его имиджа адресату, в качестве которого выступает социальная группа.

А.Ю. Кошмаров рассматривает имидж в общем контексте с репутацией, в частности, в разработках репутационного менеджмента [3].

По мнению Е. А. Петровой, категория «имидж» универсальна и применима к любому объекту, становящемуся предметом социального познания [11].

Г.Г. Почепцов определяет имидж как обращенное вовне «Я» человека, его публичное «Я» [12].

В.В. Шпалинский считает, что «имидж — это то, чем и кем «Я» кажусь в своем окружении, каким видят и воспринимают меня «Они». Это символическое преломление моего «Я» в сознании окружающих» [21].

В словаре «Психология» находим следующее определение имиджа: «Сложившийся

Проблема понятийного аспекта социологии имиджа в массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо» [13].

Таким образом, обобщая точки зрения перечисленных авторов, можно выделить основные каркасные составляющие определения имиджа: это образ, выражающий представления общественности о социальной роли субъекта. В этом контексте можно использовать термин «социальный имидж». Будучи образом субъекта для социальной группы, имидж в определенном смысле является в то же самое время и образом данной группы для данного объекта, потому что построение имиджа происходит в соответствии с представлениями (осознанными или неосознанными) субъекта о характеристиках той группы, для которой он строится. Имидж как эмоционально окрашенный стереотипный образ целенаправленно формируется субъектами общественной практики в индивидуальном, групповом и общественном сознании для достижения политических, экономических, социальных результатов, познания, личной карьеры и самовыражения.

В соответствии с перечисленными определениями используются следующие инструменты исследования имиджа: позиционирование, манипулирование, мифологизация, эмоциона-лизация, формат, вербализация, детализация, акцентирование информации, архаизация, замена целей, подача противоречивых сигналов, дистанцирование, метафоризация, визуализация, опрос общественного мнения, нейролингвистическое программирование, внедрение модели восприятия, контекстное введение знаков.

Социальная сущность имиджа выражается в том, что его проблемы связаны с проблемами общества, к которым относятся:

-

• возникновение «модных имиджей», вносящих в общественные стереотипы моду на социальную пассивность и, как следствие, увеличение социально незрелых личностей среди взрослых людей;

-

• смещение гендерных имиджей, представления о семейных и любовных отношениях, образов-представлений о многих исконно почитавшихся в менталитете российского народа качествах связано с нечеткостью идеалов и размытостью ценностных ориентиров у значительного количества граждан России, отсутствие ценностно-ориентированного единства общества в целом.

Постоянная фрустрация основных потребностей у большой части населения России, от- сутствие у представителей многих социальных и других групп возможностей к самореализации личности, общественного признания приводит к формированию агрессивно-активных и депрессивно-пассивных проявлений социального поведения и соответствующих им маргинальных типов имиджей [11].

Развитие, формирование и функционирование имиджа осуществляются в коммуникативном пространстве. Имиджмейкерские технологии во многом связаны с совершенствованием коммуникативных навыков, мотивированных максимально эффективным использованием выразительных средств для достижения прогнозируемого результата в конкретной ситуации общения. Понятие «коммуникация» является центральным при оценке эффективности имиджа как социального феномена, так как в процессе общения в коммуникативном пространстве происходит передвижение смысловых конструкций, формирующих деятельностную форму выражения имиджа и способы восприятия имиджформи-рующего сообщения аудиторией.

Имиджевая коммуникация ориентирована не только на отдельных представителей социума, но и на большие социальные и другие группы, имеет социальную природу. Иначе говоря, для восприятия и оценки имиджа всегда нужна общественность; именно общественность определяет востребованность ситуацией и современность того или иного образа, стереотипные, стандартные формы и способы его выражения. В то же время отдельные индивиды всегда принадлежат к определенной социальной и иной группе, поэтому групповые ценности и стереотипы, присущие данной группе, формируют индивидуальное сознание и определяют отношение индивида к имиджу социального объекта.

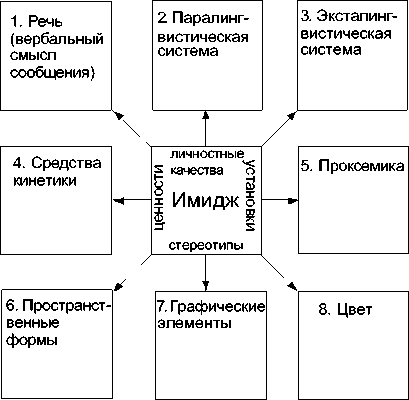

В связи с этим целесообразно представить имидж как социально-коммуникативную модель поведения субъекта, которая включает в себя систему выразительных средств и коммуникативных элементов. Одновременно деятельностную форму выражения имиджа определяет комплекс личностных качеств и черт индивидуума, систему стереотипов и установок, сформированных в процессе его социализации под воздействием эталонных общественных групп и отдельных личностей. Поэтому следует говорить о взаимосвязи и взаимовлиянии внешней формы выражения имиджа и его внутреннего содержания.

Социально-коммуникативная модель имиджа представлена на рис. 1.

Рис. 1. Социально-коммуникативная модель имиджа

Развитие, формирование и функционирование имиджа связано с совершенствованием коммуникативных навыков, мотивированных использованием выразительных имиджфор-мирующих средств для прогнозируемого достижения цели коммуникативной ситуации в конкретных условиях общения. Передача и восприятие коммуникантами смысловых конструкций происходит посредством выразительных средств, которые можно подразделить на вербальные и невербальные. Рассмотрим смыслы, передаваемые с помощью обозначенных в модели имиджа выразительных средств.

-

1. Речь содержит информационный смысл сообщения.

-

2. Паралингвистическая система передает смысловые характеристики личности субъекта.

-

3. Экстралингвистическая система передает смысловое отношение субъекта к своему высказыванию.

-

4. Средства кинетики передают смысловое отношение субъекта к ситуации общения.

-

5. Проксемика демонстрирует на символьном уровне фактические или демонстрируемые чувства людей друг к другу.

-

6. Пространственные формы и графические элементы, включенные в оформление

-

7. Семиотический цветовой ряд формирует эмоциональное восприятие объекта.

внешности субъекта, обозначают его стилевые, ролевые, гендерные и статусные предпочтения.

Выбор использования того или иного выразительного средства неравнозначен и мотивирован личностными качествами субъекта, особенностями той или иной группы, на которую рассчитано имиджевое воздействие, и параметрами коммуникативной ситуации.

Отдельно следует выделить коммуникативные элементы, которые не входят непосредственно в модель имиджа, но включены в контекст имиджевой коммуникации, являются социальными идентификаторами и облегчают диалог между субъектом имиджа и общественностью. К коммуникативным элементам, формирующим социальный имидж, можно отнести: биографию, формулировку миссии, конечной и промежуточных целей. Особенностью этих элементов является простота вербализации: они всегда могут быть представлены в виде высказываний или описаны в устных и письменных выступлениях субъекта. В процессе восприятия они сопоставляются с объективными критериями и подвергаются оценке, которая включает представления общественности о социальной роли субъекта имиджа, его ценностной системе координат, гендерных характеристиках и индивидуальных особенностях. В связи с этим способы вербализации коммуникативных элементов должны коррелироваться с выразительными возможностями имиджа.

Таким образом, являясь феноменом индивидуального, группового или массового сознания, социальный имидж функционирует как образ-представление, в котором соединяются внешние и внутренние характеристики объекта. Массовое сознание определяет набор имиджей, обусловленный количеством тех социальных и других групп, в которые входит субъект и где формируется впечатление о нем. Кроме более или менее сложившихся в отдельных группах имиджей, общественность порождает большое разнообразие ситуативных образов. Формируется поле имиджей, которое включает подсистемы различных социально-групповых категорий, профессиональных, гендерных, возрастных и этнических групп имиджей.

Список литературы Проблема понятийного аспекта социологии имиджа

- Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М.: Эксмо, 2007. 576 с.

- Выготский Л.С. Мышление и речь. Психика, сознание, бессознательное. М.: Лабиринт, 2001. 366 с.

- Кошмаров А.Ю. Репутация политического лидера в социальных коммуникациях: Дисс… канд. психол. наук: 19.00.05. М., 2003. 164 с.

- Леонтьев А.А. Психология общения: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Смысл: Academia, 2005. 365 с.

- Маркин В.М. «Я» как личностная характеристика государственного служащего//Имидж госслужбы. М., 1996.

- Маслоу А.Г. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 2001. 479 с.

- Мертон Р., Мид Дж., Парсонс Т., Шюц А. Американская социологическая мысль. М.: Межд. ун-т бизнеса и упр., 1996. 556 с.

- Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. М.: «Омега-Л», 2009. 266 с.

- Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Акад. проект, 2002. 877 с.

- Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. М.: Аспект Пресс, 2002. 224 с.

- Петрова Е.А. Имиджелогия: избранные труды (монография). М.: РИЦ АИМ, 2009. 192 с.

- Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. 2-е изд., испр. и доп. Киев [СПб.], 2000. 256 с.

- Психология: Словарь. М.: Политиздат, 1990. 494 с.

- Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 542 с.

- Торндайк Э.Л. Принципы обучения, основанные на психологии. Психология как наука о поведе-нии/Дж.Б. Уотсон. М.: АСТ-ЛТД, 1998. 701 с.

- Федоркина А.П., Ромашкина, Р.Ф. Проблемы имиджа в контексте социального психоанализа//Имидж госслужбы [Текст]. М.,1996. 194 с.

- Федоров И.А. Индивидуальный имидж как сторона духовной жизни общества: Дисс… д-ра социол. наук. Тамбов, 1998.

- Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». М.: АСТ, 2004. 188 с.

- Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. Рн/Д: Феникс, 2005. 472 с.

- Шибутани Т. Социальная психология. М.: АСТ; Рн/Д: Феникс, 1999. 538 с.

- Шпалинский В.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. М.: Изд-во УРАО, 2000. 182 с.

- Юнг Карл Густав, фон Франц М.-Л., Хендерсон Дж.Л., Якоби И., Яффе А. Человек и его символы. М.: Мед ков С.Б., «Серебряные нити», 2006. 138 с.

- Webster's dictionary of English usage Springfield (Mass.) Merriam-Webster inc. Cop. 1989. 978 с.