Проблема провалов развития в экономическом пространстве России и способы ее решения

Автор: Пьянкова Светлана Григорьевна, Комбаров Михаил Анатольевич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Государственное регулирование территориального развития

Статья в выпуске: 1 т.27, 2023 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время перед органами власти в России стоит задача по дегетерогенизации экономического пространства. Для ее успешного решения необходимо установить, какие регионы к настоящему моменту не сумели реализовать все свои потенциальные резервы. В выявлении таких регионов и разработке мер по устранению присущих им проблем заключается основная цель исследования. Теоретическим положением региональной экономики, на котором основано исследование, стало положение о том, что уровень экономического развития какого-либо региона не должен существенно отличаться от уровня экономического развития граничащих с ним регионов. В частности, это положение позволило разработать и применить концептуально новый подход к изучению экономического пространства России, что стало главным элементом научной новизны исследования. Согласно данному подходу, значительное отставание какого-либо региона по уровню экономического развития от соседних свидетельствует о нереализации им своих потенциальных резервов. Объектом исследования являются субъекты страны, образующие Уральский федеральный округ, а предметом - уровень их экономического развития, а также уровень экономического развития граничащих с ними субъектов. В качестве числового индикатора данного параметра выступает объем ВРП, информация о котором размещена на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. Путем обработки указанной информации установлено, что один из российских регионов, не реализовавших свои потенциальные резервы, - Курганская область. Определены эти резервы и отмечены возможные способы их реализации. Разработана государственная политика регионального развития, направленная на обеспечение Курганской области и других субъектов, уступающих по уровню экономического развития соседним регионам, средствами, необходимыми для реализации потенциальных резервов.

Социально-экономическое развитие, субъекты рф, уральский федеральный округ, потенциальные резервы, государственная политика регионального развития

Короткий адрес: https://sciup.org/147239173

IDR: 147239173 | УДК: 332.146.2 | DOI: 10.15838/ptd.2023.1.123.2

Текст научной статьи Проблема провалов развития в экономическом пространстве России и способы ее решения

Российская Федерация по занимаемой площади является абсолютным лидером среди всех стран мира, простираясь с севера на юг примерно на 4000 км, а с запада на восток – почти на 10000 км. Благодаря этому она характеризуется диверсифицированной экономикой, что, как показывает мировой опыт, выступает одним из неотъемлемых условий для достижения страной высокого уровня экономического развития. Однако описанная географическая особенность имеет и отрицательную сторону, т. к. способствует усилению гетерогенности экономического пространства России. В результате неоднократного проявления такой способности в течение прошедших десятилетий XXI века (Пьянкова, Комбаров, 2022) экономическое пространство страны оказалось разорванным и фрагментарным (Лаврикова, Суворова, 2020), что, согласно сложившемуся в научных кругах мнению, относится к числу факторов, замедляющих рост экономики (Леонидова, 2020). При этом путем проведения грамотной государственной политики регионального развития разорванность и фрагментарность экономического пространства могут быть нивелированы. Важным направлением такой политики должна являться поддержка отдельных регионов. На определение регионов, нуждающихся в поддержке, а также на разработку мер поддержки и направлено настоящее исследование.

Обзорлитературы

Первым научным трудом, объектом которого стала пространственная составляющая экономики, является работа немецкого ученого И. фон Тюнена «Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie». В ней указано, что для разных административно-территориальных единиц (далее – АТЕ), входящих в состав какой-либо страны или ее региона, наиболее выгодными выступают разные виды деятельности, т. е. гетерогенность экономического пространства является фактором, характерным для любой страны мира и для всех образующих ее регионов (Thünen, 1910).

Далее во внимание исследователей попали особенности гетерогенности экономического пространства, в частности причины ее усиления или ослабления, а также влияние этого фактора на состояние экономики страны или ее региона. Так, Г. Мюрдаль рассмотрел гетерогенность экономического пространства в поведенческом аспекте и пришел к выводу об ее способности к само-усилению. По словам ученого, более развитые АТЕ притягивают к себе рабочую силу из других АТЕ, в результате чего первые получают дополнительные ресурсы, обеспечивающие им дальнейшее развитие, а вторые, напротив, сталкиваются с дефицитом ресурсов, что усугубляет их экономическое положение (Myrdal, 1957). Согласно мнению Г. Мюрдаля, гетерогенность экономического пространства какой-либо страны или ее региона разрывает его единство, а следовательно, препятствует экономическому развитию данной страны или ее региона.

Оспорил эту точку зрения американский экономист А. Хиршман, разработав концепцию «несбалансированного роста», согласно которой между АТЕ, образующими какую-либо страну или ее регион, ведется конкурентная борьба, выражающаяся в стремлении отстающих АТЕ мобилизовать все свои потенциальные резервы и оказывающая тем самым благоприятное влияние на состояние экономики соответствующей страны или региона (Hirshman, 1958). В современных научных кругах это называется внесением «динамизма» в экономическое развитие (Кузнецова, 2006; Дугаржапова и др., 2019).

После А. Хиршмана фактор гетерогенности экономического пространства попал во внимание У. Айзарда, заявившего о том, что уровень экономического развития каждой АТЕ, входящей в состав какой-либо страны или ее региона, определяет уровень экономического развития граничащих с ней АТЕ (Isard, 1960). Т. е., согласно мнению У. Айзарда, АТЕ, граничащие с развитой АТЕ, также являются развитыми, а с отстающей – отстающими, а успешное использование той или иной отстающей АТЕ своих потенциальных резервов оказывает положительное влияние на уровень экономического развития граничащих с ней АТЕ. Правота такого мнения была доказана Н.Э. Заргарян. На примере экономического пространства России исследователь установил, что соседние регионы имеют, как правило, схожее экономическое положение (Заргарян, 2013).

Как отмечают современные ученые, потенциальными резервами служат увеличение капитальных вложений (Поварова, 2011; Batabyal, Nijkamp, 2019), объемов НИОКР, повышение квалификации рабочей силы (Batabyal, Nijkamp, 2019), что позволит отстающей АТЕ усовершенствовать свои производственные технологии, наращивание частных инвестиций в инфраструктуру (Bennet, 2019), в результате чего на территории появятся новые рабочие места, и некоторые другие возможности. Для успешного использования отстающими АТЕ потенци- альных резервов им зачастую требуются дополнительные финансовые ресурсы, способы обеспечения данных АТЕ которыми также регулярно попадают в поле зрения экономистов. Так, многие исследователи, например У. Оутс (Oates, 1999), Т.В. Ускова, С.С. Копасова (Ускова, Копасова, 2008), О.В. Дынникова, А. Киобе, С.Т. Славов (Dynnikova et al., 2022) выделяют в качестве такого способа бюджетную децентрализацию или фискальный федерализм, цель которого состоит в обеспечении всех бюджетов бюджетной системы страны собственными источниками доходов. Корректность данного способа на примере России была доказана А.О. Юшковым, Н.Ю. Одинг и Л.И. Савулькиным. Согласно их выводам, в результате его применения потери федерального бюджета могут оказаться в несколько раз меньше дополнительных доходов бюджетов субфедерального уровня (Юшков и др., 2017). Также отстающей АТЕ реализовать потенциальные резервы способно помочь сотрудничество с соседними АТЕ, заключающееся, например, в реализации совместных программ и проектов (Гатауллин, Чувашаева, 2022).

Обобщая рассмотренные выше труды ученых, посвященные гетерогенности экономического пространства, можно сказать, что степень выраженности данного фактора находится в обратной зависимости от степени остроты конкурентной борьбы между АТЕ соответствующей страны или ее региона, и чем острее ведется эта борьба, тем более положительно указанный фактор влияет на экономическое развитие страны или ее региона. Эти работы входят в число трудов, образующих теоретическую базу пространственной экономики. Общий их недостаток заключается в том, что в них не рассматривается ситуация, когда уровень экономического развития той или иной АТЕ какой-либо страны или ее региона существенно отстает от уровня экономического развития граничащих с ней АТЕ, которая имеет место на практике и усиливает гетерогенность экономического пространства, в результате чего данный фактор приобретает отрицательный характер.

Указанный недостаток переносится и на прикладные исследования гетерогенности экономического пространства. Так, экономисты, изучающие экономическое пространство России, заявляют об его высокой гетерогенности на основании того, что «ВРП Москвы в 353 раза превышает ВРП Республики Алтай» (Маньшин, Моисеева, 2022) или «уровень жизни в Сахалинской области почти аналогичен показателю Сингапура, в то время как в Республике Ингушетии слабо отличается от показателя Гондураса»1. Безусловно, вывод о высокой гетерогенности российского экономического пространства верен, но корректность путей ее ослабления, следующих из способов, использованных при проведении исследований, вызывает вопросы. Ведь Москву и Республику Алтай разделяют несколько тысяч километров, а Сахалинская область и Республика Ингушетия и вовсе расположены на восточной и западной окраине России соответственно, что обусловливает существенные различия данных субъектов по природно-климатическим ресурсам, а следовательно, по экономической специализации, делая конвергенцию их экономических показателей трудноосуществимой. Вероятно, эффективным методом дегетерогенизации экономического пространства России станет поддержка субъектов, которые по уровню экономического развития значительно отстают от граничащих с ними регионов и которые следует назвать провалами развития. В силу особенностей экономико-географического положения страны выявлению провалов развития и разработке возможных мер по устранению присущих им проблем целесообразно посвятить несколько исследований, рассматривая в каждом из них один или несколько федеральных округов. Цель настоящего исследования заключается в выявлении провалов развития, расположенных в Уральском федеральном округе, и разработке мер по устранению присущих им проблем.

Материалыи методы

В нашем исследовании широко применяется понятие «альянс», которым обозначается совокупность субъектов, состоящая из какого-либо субъекта (центра альянса) и граничащих с ним субъектов (периферии альянса). Поскольку в состав Уральского федерального округа входят 6 субъектов, то рассматриваются 6 альянсов: Курганский, Свердловский, Тюменский, Челябинский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий альянсы или альянсы Уральского федерального округа (табл. 1).

Основным элементом информационной базы исследования станет информация об объеме ВРП субъектов, образующих Уральский федеральный округ, т. е. являющихся центрами перечисленных альянсов, и субъектов, граничащих с ними, т. е. образующих периферию альянсов, за период с 2016 по 2020 год, представленная на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики2. Поскольку данные за более поздние периоды по состоянию на сегодняшний день отсутствуют в источниках, при проведении исследования необходимо основываться на допущении, что к настоящему моменту времени ситуация, наблюдавшаяся в 2016–2020 гг., не претерпела значимых изменений. Названный показатель выбран в качестве числового индикатора уровня экономического развития субъектов страны, т. к. выступает важнейшим экономическим показателем региона (Булочников, Смирнов, 2019) и находится в зависимости от многих других показателей.

Исследование включает несколько этапов. На первом этапе будет рассчитан средний объем ВРП регионов, образующих периферию каждого альянса, за 2016–2020 гг. по следующей формуле:

Таблица 1. Альянсы Уральского федерального округа

|

Альянс |

Центр альянса |

Периферия альянса |

|

Курганский альянс |

Курганская область |

Свердловская, Тюменская, Челябинская области |

|

Свердловский альянс |

Свердловская область |

Республики Башкортостан, Коми, Пермский край, Курганская, Челябинская, Тюменская области, ХМАО – Югра |

|

Тюменский альянс |

Тюменская область |

Курганская, Омская, Свердловская, Томская области, ХМАО – Югра |

|

Челябинский альянс |

Челябинская область |

Республика Башкортостан, Курганская, Оренбургская, Свердловская области |

|

Ханты-Мансийский альянс |

ХМАО – Югра |

Республика Коми, Красноярский край, Свердловская, Томская, Тюменская области, ЯНАО |

|

Ямало-Ненецкий альянс |

ЯНАО |

Республика Коми, Красноярский край, Ненецкий автономный округ, ХМАО – Югра |

|

Источник: составлено авторами. |

||

ВРП + ВРП + ⋯ + ВРП ̅В̅̅Р̅̅П̅ = 1 2 n

n

где:

̅В̅̅Р̅̅П̅ – средний объем ВРП по периферии того или иного альянса;

ВРП 1 , ВРП 2 , …, ВРП n – объем ВРП регионов, образующих периферию того или иного альянса;

n – количество регионов, образующих периферию того или иного альянса.

Далее для каждого альянса Уральского федерального округа будет рассчитан показатель, который необходимо назвать коэффициентом отклонения ВРП центра от ВРП периферии. Формула для его расчета выглядит следующим образом:

K откл.ВРП = ±V , (2)

где:

K откл. ВРП – коэффициент отклонения ВРП центра от ВРП периферии;

V – коэффициент вариации для ВРП центра и среднего ВРП регионов, образующих периферию соответствующего альянса, который в случае, если объем ВРП центра какого-либо альянса превышает средний объем ВРП регионов, образующих его периферию, является положительным, а в обратном случае – отрицательным.

На возможное отсутствие провалов развития в соответствующем альянсе указывает значение данного индикатора, находящееся в интервале от –33% до 33%, поскольку, со- гласно основам статистики, исследуемая совокупность признается однородной тогда, когда коэффициент вариации менее 33%. Значение, превышающее верхнюю границу указанного интервала, свидетельствует о наличии одного или нескольких провалов развития в периферии альянса, а недотягивающее до нижней границы – о том, что провалом развития является центр альянса.

Расчет коэффициента отклонения ВРП центра от ВРП периферии как метод обнаружения провалов развития в какой-либо стране или ее регионе не является трудоемким. Недостаток состоит в том, что значения коэффициента могут ложно указать на отсутствие провалов развития в периферии какого-либо альянса. Это происходит, когда в периферии какого-либо альянса наряду с провалом развития имеется субъект, ВРП которого существенно превышает ВРП центра. Однако под влиянием только что описанного достоинства рассматриваемого метода, которое заключается в том, что он позволяет без значительных временных затрат протестировать все субъекты страны или ее региона, этот недостаток не умаляет его корректности.

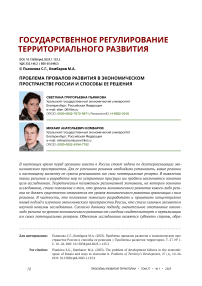

После выявления провалов развития в Уральском федеральном округе необходимо определить, в силу каких обстоятельств данные субъекты уступают соседним субъектам по объему ВРП. Все возможные причины представлены на рис. 1.

После определения, какие именно факторы не позволяют субъектам достичь объема ВРП, сравнимого с объемом ВРП соседних субъектов, будут разработаны меры государ-

Рис. 1. Диаграмма Исикавы для проблемы слабого экономического развития субъекта Составлено по: (Krugman, 1991).

ственной политики регионального развития в отношении этих регионов, направленные на устранение данных факторов.

Результатыи обсуждение

Информация об объеме ВРП субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа, и среднем объеме ВРП по периферии образуемых ими альянсов представлена в табл. 2.

Результаты расчета коэффициента отклонения ВРП центра от ВРП периферии для альянсов Уральского федерального округа приведены в табл. 3.

Согласно табл. 3, в составе Уральского федерального округа имеется один субъект, являющийся провалом развития – Курганская область. Образуя Курганский альянс, она также входит в периферию Свердловского, Тюменского и Челябинского альянсов, с чем связано продемонстрированное Свердловским альянсом в 2016, 2017 и 2020 гг. значение коэффициента отклонения ВРП центра от ВРП периферии, превышающее верхнюю границу нормативного интервала. Значение данного показателя для Свердловского альянса в 2018–2019 гг. и Тюменского и Челябинского альянсов на протяжении всего рассмотренного периода времени есть проявление отмеченного выше его недостатка. Ведь помимо Курганской области в Свердловский и Тюменский альянсы входит ХМАО – Югра, устойчиво занимающий по объему ВРП четвертое место в России, а в Челябинский альянс – Свердловская область, ВРП которой превышает ВРП Челябинской области примерно в 1,6 раза. Также из табл. 3 видно, что один или несколько провалов развития имеет в своем составе периферия Ханты-Мансийского альянса. Из 6 субъектов, ее образующих, на указанный статус могут претендовать Республика Коми и Томская область, находящиеся за пределами Уральского федерального округа и не представляющие интерес в контексте настоящего исследования.

Таким образом, проведенные расчетные процедуры показали, что одним из субъектов страны, являющихся провалами развития, выступает Курганская область. Она расположена на относительно небольшом расстоянии от Москвы (примерно 2000 км). Различные автомобильные и железные дороги соединяют регион со многими другими российскими субъектами, в т. ч. Москвой и Санкт-Петербургом, на основании чего можно утверждать, что его географическое положение невыгодным не является. Что касается природно-климатических условий

Таблица 2. ВРП центра и периферии альянсов Уральского федерального округа за 2016–2020 гг., млн руб.

|

Показатель |

Год |

||||

|

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

Курганский альянс |

|||||

|

ВРП центра |

202100,4 |

209985,5 |

215589,9 |

236825,8 |

242305,0 |

|

Средний ВРП по периферии |

1469970,4 |

1586516,2 |

1753888,6 |

1772495,4 |

1770377,4 |

|

Свердловский альянс |

|||||

|

ВРП центра |

2109619,1 |

2259526,0 |

2423689,4 |

2535215,0 |

2529780,9 |

|

Средний ВРП по периферии |

1254341,4 |

1372809,8 |

1631230,8 |

1656548,4 |

1443425,5 |

|

Тюменский альянс |

|||||

|

ВРП центра |

967530,8 |

1083409,4 |

1316650,9 |

1234753,1 |

1166202,1 |

|

Средний ВРП по периферии |

1326488,0 |

1456197,8 |

1698905,5 |

1744184,0 |

1489159,2 |

|

Челябинский альянс |

|||||

|

ВРП центра |

1332761,4 |

1416613,3 |

1521325,4 |

1547518,0 |

1615149,2 |

|

Средний ВРП по периферии |

1137000,6 |

1207565,2 |

1359286,8 |

1420423,0 |

1383674,6 |

|

Ханты-Мансийский альянс |

|||||

|

ВРП центра |

3130196,4 |

3557367,1 |

4506739,7 |

4558879,8 |

3353302,7 |

|

Средний ВРП по периферии |

1337829,5 |

1489868,9 |

1745896,2 |

1826832,8 |

1725982,1 |

|

Ямало-Ненецкий альянс |

|||||

|

ВРП центра |

2028234,6 |

2456293,7 |

3051613,1 |

3158827,6 |

2768191,3 |

|

Средний ВРП по периферии |

1448129,5 |

1602187,2 |

1974534,4 |

2076044,1 |

1729614,3 |

|

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts |

|||||

Таблица 3. Результаты проверки Уральского федерального округа на наличие провалов развития

|

Альянс |

K откл. ВРП , % |

||||

|

2016 год |

2017 год |

2018 год |

2019 год |

2020 год |

|

|

Курганский |

-107,23 |

-108,36 |

-110,46 |

-108,08 |

-107,37 |

|

Свердловский |

35,96 |

34,52 |

27,64 |

29,64 |

38,67 |

|

Тюменский |

-22,13 |

-20,76 |

-17,93 |

-24,18 |

-17,20 |

|

Челябинский |

11,21 |

11,27 |

7,96 |

6,06 |

10,92 |

|

Ханты-Мансийский |

56,73 |

57,93 |

62,44 |

60,51 |

45,31 |

|

Ямало-Ненецкий |

23,60 |

29,76 |

30,31 |

29,25 |

32,66 |

Источник: составлено авторами.

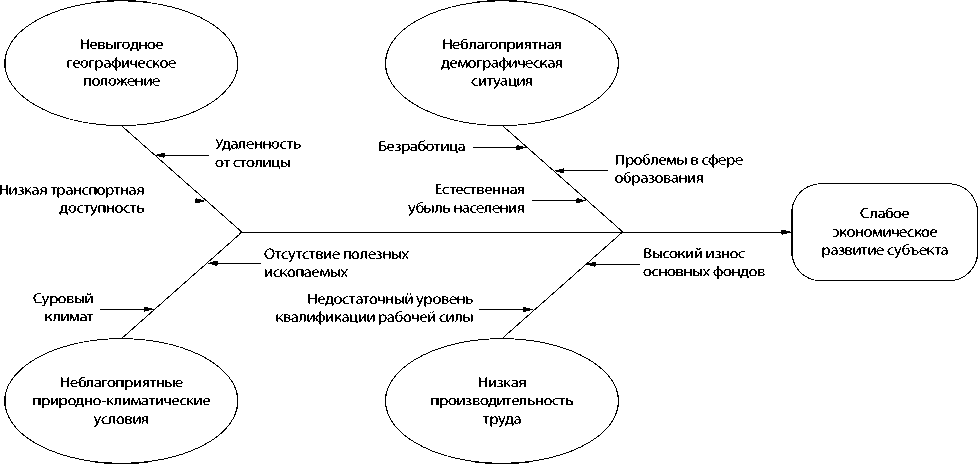

Курганской области, то ни одно ее муниципальное образование никогда не входило в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а недра субъекта богаты разнообразными полезными ископаемыми, например ураном, железными рудами, бентонитовыми глинами, строительными песками и т. д. Следовательно, факторами, наделяющими его статусом провала развития, выступают неблагоприятная демографическая ситуация и низкая производительность труда. Так, начиная с первой половины 1990-х гг. в Курганской области непрерывно сокращается численность населения (рис. 2).

Сокращение численности населения происходит, как правило, под воздействием трех факторов, отмеченных на рис. 1. В Курганской области все они имеют место. Так, уровень безработицы в ней значительно превыша-

Рис. 2. Население Курганской области в 1990–2022 гг. (на 1 января), чел.

Возрастная группа, лет

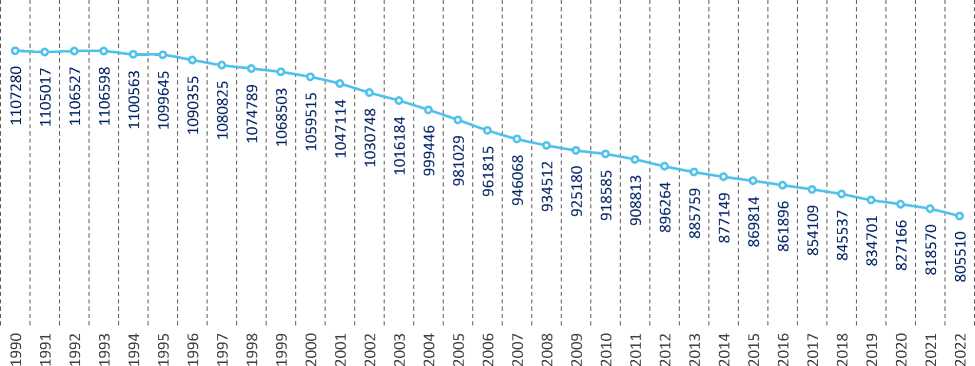

Рис. 3. Возрастная структура лиц, эмигрировавших из Курганской области в 2021 году

Составлено по: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. URL: https://sverdl.gks.ru/folder/25983

ет общероссийский показатель и показатель всех остальных субъектов Уральского федерального округа, заставляя население искать источники дохода в других регионах. Следует отметить, что по итогам 2022 года, согласно прогнозам Центрального банка РФ, ожидается рост уровня безработицы в Курганской области до 12,5%, что на 4,9 процентных пункта выше показателя 2021 года, в связи с сокращением числа рабочих мест в автомобилестроении и некоторых других отраслях экономики. О несовершенстве сферы образования Курганской области свидетельствует возрастная структура эмигрантов (рис. 3).

В возрастной структуре лиц, эмигрировавших из Курганской области в 2021 году, наибольший удельный вес занимают группы 18, 19 и 20 лет, также четко выделяются группы 7 и 16 лет. Именно для представи- телей этих пяти возрастных групп вопрос, связанный с получением образования, наиболее актуален, а неудовлетворительное состояние школ, дефицит учителей и нехватка образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования делают ключевым инструментом при решении данного вопроса эмиграцию в другой субъект. Негативизм такой ситуации усиливается тем, что после получения образования многие из эмигрантов уже не возвращаются обратно в Курганскую область.

Информация об естественном движении населения Курганской области за период с 1990 по 2021 год представлена в табл. 4.

Естественная убыль населения наблюдается в Курганской области с 1992 года. При этом в последние годы разрыв между числом рождающихся и умирающих демонстрирует резкий рост. Так, по итогам 2021 года он в 5,25 раза превысил показатель 2013 года, обновив антирекорд, установленный в 2003 году.

Второе обстоятельство, препятствующее развитию Курганской области, в качестве которого выступает низкая производительность труда, обычно является следствием недостаточного уровня квалификации рабочей силы и (или) высокого износа основных фондов. О наличии первого из только что упомянутых факторов неоднократно заявлял глава региона В.М. Шумков. Информация о состоянии основных фондов предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта, представлена на рис. 4.

Вопрос о пороговой степени износа основных фондов активно обсуждается в научных кругах. Так, коллектив авторов во главе с профессором В.В. Криворотовым отмечает, что таковой является степень износа, составляющая 35% (Криворотов и др., 2019). Кандидаты экономических наук М. С. Сюпова и Н. А. Бондаренко повышают величину до 40% (Сюпова, Бондаренко, 2019), а согласно мнению С.А. Гребенкиной, только 50%-ный износ может создать препятствие для развития какой-либо экономической системы (Гребенкина и др., 2020). Эти оценки, а также представленная на рис. 4 информация позволяют констатировать, что средняя степень износа основных фондов предприятий Курганской области на протяжении всего рассмотренного отрезка времени превышала пороговый уровень.

Таким образом, причиной текущего экономического положения Курганской области являются 5 негативных факторов. Это без-

Таблица 4. Естественное движение населения Курганской области в 1990–2021 гг., чел.

Рис. 4. Средняя степень износа основных фондов предприятий Курганской области за 2004–2021 гг., %

Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14304

Таблица 5. Потенциальные резервы Курганской области и направления их реализации

|

Негативный фактор |

Потенциальный резерв |

Направление |

Пояснение |

|

Безработица |

Создание новых рабочих мест |

Региональный проект «Сельскохозяйственная мощь Зауралья» |

В настоящее время в Курганской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК», направленный на увеличение объема экспорта продовольственных товаров к 2024 году в 3,4 раза по сравнению с уровнем 2017 года. Однако в настоящее время на территории региона имеется более 400 га залежных земель, что является одним из самых высоких показателей в России. На «разморозку» этих земель и направлен рекомендуемый проект. Его реализация, с одной стороны, будет способствовать достижению указанного объема экспорта, а с другой, – наделит область новыми рабочими местами, в т. ч. для трактористов, имеющих наибольший удельный вес в профессиональной структуре безработицы региона |

|

Проблемы в сфере образования |

Совершенствование сферы образования |

Открытие медицинского и педагогического вузов |

В настоящее время рынок труда Курганской области характеризуется дефицитом учителей и врачей, который, как следует из вышеизложенного, является одновременно и причиной, и следствием изъянов сферы образования данного субъекта, обусловливающих отток населения. Кроме того, дефицит врачей может оказывать негативное влияние на уровень смертности в Курганской области. Изменить такое положение дел, вероятно, позволит открытие в регионе указанных образовательных учреждений, т. к., помимо недостатков, сфера образования Курганской области обладает и весомым конкурентным преимуществом, делающим ее привлекательной для абитуриентов, – относительно высокой, по сравнению с многими другими субъектами, стипендией губернатора |

|

Естественная убыль населения |

Стимулирование рождаемости |

Увеличение объема средств, выделяемых на охрану семьи и детства |

– |

|

Недостаточный уровень квалификации рабочей силы |

Повышение квалификации рабочей силы |

Увеличение объема средств, выделяемых на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации |

– |

|

Высокий износ основных фондов |

Наращивание объема инвестиций в основной капитал |

Различные проекты и программы, направленные на развитие обрабатывающей промышленности |

Обрабатывающая промышленность является ключевой отраслью экономики Курганской области, в ней занято почти 80% промышленных предприятий и производится около 20% ВРП региона. Вместе с тем средняя степень износа основных фондов предприятий, занятых в данной отрасли, превышает средний показатель по региону, а некоторые предприятия, например ПАО «Курганмашзавод», используют в производственном процессе основные фонды, изношенные более чем на 90%. В рамках реализации указанных проектов и программ всем этим предприятиям будут выделены средства на обновление основного капитала |

|

Источник: составлено авторами. |

|||

Таблица 6. Результаты регрессионного анализа зависимости объема ВРП Курганской области от объема выручки ПАО «Курганмашзавод»

где:

y – объем ВРП Курганской области, млн руб.;

x – объем выручки ПАО «Курганмашзавод», тыс. руб.

Таким образом, увеличение выручки ПАО «Курганмашзавод», которое будет иметь место в результате реализации государственной политики регионального развития в отношении Курганской области, непосредственно повлечет за собой прирост ВРП данного субъекта, и величина этого прироста примерно в 6,2 раза окажется выше прироста первого из только что упомянутых показателей.

Как было отмечено выше, реализовать свои потенциальные резервы провалу развития помогают сотрудничество с соседними регионами и фискальный федерализм. Так, например, некоторые проекты и программы, направленные на развитие обрабатывающей промышленности, могут быть совместными со Свердловской, Тюменской и Челябинской областями, а проблемы в сфере образования Курганской области представляется целесообразным нивелировать путем открытия на ее территории филиалов ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарнопедагогический университет» и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Помимо укрепления сотрудничества с соседними регионами Курганской области, равно как и всем провалам развития страны, для успешной реализации своих потенциальных резервов требуются дополнительные финансовые ресурсы. В связи с этим органам власти необходимо взять курс на бюджетную децентрализацию. В частности, в рамках совершенствования государственной политики регионального развития сле- дует закрепить понятие «альянс» в стратегических документах, например в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, и внести некоторые изменения в бюджетное законодательство и законодательство о налогах и сборах. В соответствии с этими изменениями в бюджет субъектов, являющихся провалами развития, станут зачисляться суммы некоторых налогов, поступающие в настоящее время в федеральный бюджет. Для разработки рекомендаций, какие именно налоги целесообразно передать бюджету того или иного субъекта, необходимо рассмотреть, в каком объеме указанные налоги перечисляет тот или иной субъект в данный бюджет в настоящее время. Информация о налогах, поступающих в федеральный бюджет с территории Курганской области, представлена в табл. 7.

Согласно данным, для того чтобы Курганская область смогла успешно реализовать свои потенциальные резервы, ее бюджету необходимо передать часть налога на прибыль организаций, являющуюся сегодня его федеральной компонентой, а также НДС, поскольку сумма этих двух налогов составляет 99% от суммы всех собираемых на территории рассматриваемого субъекта налогов, уходящих в федеральный бюджет. Расчеты показывают, что в случае действия таких мер в 2021 году общий объем доходной части бюджета Курганской области оказался бы на 13,4 млрд руб. больше фактического (табл. 8).

Таблица 7. Налоги и сборы, поступившие в федеральный бюджет с территории Курганской области за 2016–2021 гг., тыс. руб.

|

Налог (сбор) |

2016 год |

2017 год |

2018 год |

2019 год |

2020 год |

2021 год |

|

Налог на прибыль организаций |

248346 |

338389 |

289108 |

380211 |

444571 |

539043 |

|

НДФЛ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

43378 |

|

НДС |

7470041 |

8337965 |

6276883 |

8930007 |

10062827 |

12860850 |

|

Акцизы |

3960 |

264 |

0 |

508 |

2002 |

48 |

|

НДПИ |

50821 |

53147 |

36268 |

27346 |

39008 |

38006 |

|

Водный налог |

3838 |

4102 |

5654 |

5382 |

6398 |

7218 |

|

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов |

209 |

220 |

205 |

197 |

189 |

185 |

|

Государственная пошлина |

70558 |

62576 |

71363 |

64213 |

57030 |

57732 |

|

Составлено по: данные Федеральной налоговой службы. URL: https://www.nalog.gov.ru |

||||||

Таблица 8. Расчет потенциального объема доходов бюджета Курганской области в 2021 году, тыс. руб.

|

Показатель |

Фактическое значение |

Потенциальное значение |

|

Уплачено в федеральный бюджет: |

||

|

– налога на прибыль организаций |

539043 |

0 |

|

– НДС |

12860850 |

0 |

|

Уплачено в бюджет субъекта РФ: |

||

|

– налога на прибыль организаций |

5486585 |

6025628 |

|

– НДС |

0 |

12860850 |

|

Доходы бюджета субъекта РФ |

61464390,8 |

74864284,8 |

|

Составлено по: данные Федеральной налоговой службы. URL: https://www.nalog.gov.ru |

||

Реализация разработанной в настоящем исследовании государственной политики регионального развития приведет к выпадению части доходов из федерального бюджета. Компенсировать эти средства позволит введение с 1 июля 2023 года акцизов на сахаросодержащие напитки, а также повышение с 1 января 2023 года налоговой нагрузки на нефтяную и газовую отрасли отечественной экономики. Кроме того, учеными ИСЭРТ РАН (ныне – ВолНЦ РАН) было предложено отменить возмещение НДС экспортерам, которое, согласно их выводам, ежегодно снижает доходы федерального бюджета более чем на 1 трлн руб. (Печенская, 2015).

Заключение

Экономическое пространство России в настоящее время характеризуется чрезмерной гетерогенностью, обусловленной тем, что в составе страны имеются провалы развития, т. е. субъекты, не реализовавшие все свои потенциальные резервы. Как было отмечено, индикатором, свидетельствующим о том, что такое положение дел в каком-либо субъекте имеет место быть, служит отставание объема его ВРП от объема ВРП граничащих с ним субъектов. По результатам исследования установлено, что в составе Уральского федерального округа присутствует один провал развития, в качестве которого выступает Курганская область. Ее нереализованными потенциальными резервами являются создание новых рабочих мест, элиминация недостатков сферы образования, стимулирование рождаемости, повышение квалификации рабочей силы и наращивание объема инвестиций в основной ка- питал. При прочих равных условиях эти потенциальные резервы не будут реализованы в дальнейшем в связи с недостатком аккумулируемых в бюджете области финансовых ресурсов, что характерно для любого провала развития. Поэтому эффективной мерой поддержки провалов развития представляется бюджетная децентрализация, направления которой для каждого такого региона могут быть индивидуальными. Так, бюджету Курганской области необходимо передать федеральную компоненту налога на прибыль организаций и НДС. Представленные в табл. 8 расчеты показали, что данная мера способна увеличить объем доходов бюджета Курганской области на 21,8%.

Научная новизна исследования заключается в том, что использованный при его проведении подход ранее не применялся в рамках изучения экономического пространства России. На полученные результаты могут опираться органы власти при планировании государственной политики регионального развития, чем объясняется практическая значимость работы.

Проводить исследование авторы оказались вынуждены на основе информации об объеме ВРП регионов России за 2020 год, т. к. информация за i-й год размещается в открытых источниках, в частности на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, только в марте i+2 года. Т. е. информация об объеме ВРП регионов России за 2021 год появится в марте 2023 года. Подобное ограничение дел может снижать качество исследований в данной области и поэтому должно быть искоренено.

Список литературы Проблема провалов развития в экономическом пространстве России и способы ее решения

- Булочников П.А., Смирнов К.Б. (2019). Межрегиональная дифференциация пространственного развития регионов Российской Федерации // Петербургский экономический журнал. № 4. С. 68-75. DOI: 10.25631/PEJ.2019.4.68.75

- Гатауллин Р.Ф., Чувашаева Э.Р. (2022). Трансграничное взаимодействие между регионами: факторы, типы и механизмы // Социальные и экономические системы. № 6-7 (36). С. 116-128.

- Гребенкина А.С., Хрусталев Е.Ю., Славянов А.С. (2020). Методические основы обеспечения устойчивого развития региона // Вестник Московского ун-та. Сер. 5: География. № 1. С. 63-72.

- Дугаржапова М.А., Жалсараева Е.А., Чимитдоржиева Е.Ц. (2019). Анализ неравномерности показателей динамики экономического развития регионов России с использованием статистических методов // Горизонты экономики. № 5 (51). С. 71-78.

- Заргарян Н.Э. (2013). Сравнительно-географическая характеристика показателей валового регионального продукта субъектов Российской Федерации // Известия Алтайского отделения Русского географического общества. № 34. С. 11-14.

- Криворотов В.В., Калина А.В., Белик И.С. (2019). Пороговые значения индикативных показателей для диагностики экономической безопасности Российской Федерации на современном этапе // Вестник УрФУ. Сер.: Экономика и управление. Т. 18. № 6. С. 892-910. DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.6.043

- Кузнецова И.И. (2006). Проблема территориальной дифференциации в региональной экономике и возможности ее исследования на городском уровне // Труды Ин-та системного анализа Российской академии наук. Т. 22. С. 261-268.

- Лаврикова Ю.Г., Суворова А.В. (2020). Оптимальная пространственная организация экономики региона: поиск параметров и зависимостей // Экономика региона. Т. 16. № 4. С. 1017-1030. DOI: 10.17059/ekon.reg.2020-4-1

- Леонидова Е.Г. (2020). Стимулирование конечного потребления в контексте снижения регионального неравенства // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 3. С. 59-73. DOI: 10.15838/esc.2020.3.69.5

- Маньшин Р.В., Моисеева Е.М. (2022). Влияние инфраструктуры на размещение населения и развитие регионов России // Экономика региона. Т. 18. № 3. С. 727-741. DOI: 10.17059/ekon.reg.2022-3-8

- Печенская М.А. (2015). Исследования функционирования бюджетной системы региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 5 (41). С. 147-158. DOI: 10.15838/esc/2015.5.41.10

- Поварова А.И. (2011). Трехлетний бюджет: ждать ли стабильности? // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 2 (14). С. 20-36.

- Пьянкова С.Г., Комбаров М.А. (2022). Диспропорции в пространственном развитии России и ее экономических районов: выбор точного и корректного метода оценки и способы сглаживания // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 3. С. 75-90. DOI: 10.15838/esc.2022.3.81.4

- Сюпова М.С., Бондаренко М.А. (2019). Система индикаторов экономической безопасности региона // Вестник Тихоокеанского гос. ун-та. № 4 (55). С. 67-80.

- Ускова Т.В., Копасова С.С. (2008). Бюджетная безопасность региона в контексте устойчивого развития // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. № 4 (44). С. 24-33.

- Юшков А.О., Одинг Н.Ю., Савулькин Л.И. (2017). Судьбы российских регионов-доноров // Вопросы экономики. № 9. С. 63-82. DOI: 10.32609/0042-8736-2017-9-63-82 Batabyal A., Nijkamp P. (2019). The magnification of a lagging region's initial economic disadvantages on the balanced growth path. Asia-Pacific Journal ofRegional Science, 3 (3), 719-730. DOI: 10.1007/s41685-019-00118-7

- Bennett D.L. (2019). Infrastructure investments and entrepreneurial dynamism in the U.S. Journal of Business Venturing, 34 (5), 105907. Available at: https://doi.Org/10.1016/j.jbusvent.2018.10.005

- Dynnikova O.V., Kyobe A., Slavov S. (2022). Regional disparities and fiscal federalism in Russia. Journal of the New Economic Association, 3 (55), 102-138. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-6

- Hirschman A. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press. Isard W. (1960). Methods of Regional Analysis: An Introduction in Regional Science. New York: John Wiley and Sons.

- Krugman P. (1991). Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 99 (3), 483-499.

- Myrdal G. (1957). Economic Theory and Under-developed Regions. London: Gerald Duckworth & Co Ltd. Oates W.E. (1999). An easy on fiscal federalism. Journal of Economic Literature, 37 (3), 1120-1149. DOI: 10.1257/JEL.37.3.1120

- Thünen I. von (1910). Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. Jena: Verlag von Gustav Fischer.