Проблема селекции сои на устойчивость к преждевременному вскрытию (растрескиванию) бобов (сообщение I)

Автор: Зеленцов С.В., Мошненко Е.В.

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 2 (159-160), 2014 года.

Бесплатный доступ

Преждевременное вскрытие (растрескивание) бобов является важным фактором потерь урожая сои, которые могут достигать 34-99 %. Возделывание устойчивых к растрескиванию генотипов в иных климатических условиях часто приводит к потере этой устойчивости. Это требует более детального и критического анализа используемых в селекции методов и рекомендаций по снижению растрескивания бобов. Анатомо-морфологическое изучение бобов растрескивающихся и нерастрескивающихся генотипов проводили в 2012-2014 гг. во ВНИИМК, г. Краснодар. Исследования проводили на 25 растениях каждого из семи сортообразцов сои с разной устойчивостью к растрескиванию в фазы начала и конца налива семян, и через 5 и 30 суток после созревания бобов. Под микроскопом при увеличении *40 исследовали поперечные срезы бобов. Установлено, что вскрытие боба сои всегда начинается со стороны брюшного шва и только после этого переходит на дорсальную сторону, вызывая продольный разрыв срединной жилки. Ранее описанная в литературе положительная связь между размерами вентральных склеренхимных пучков в брюшном шве и слоя соединительной паренхимы между ними, а также с формой склеренхимных пучков в срединной жилке с одной стороны, и устойчивостью к преждевременному вскрытию бобов, с другой, в климатических условиях центральной зоны Краснодарского края не подтверждается нашими исследованиями. Обнаружено широкое внутрисортовое варьирование размеров и толщины склеренхимных пучков в брюшном шве и срединной жилке бобов. На примере изучения устойчивых и неустойчивых к растрескиванию сортов сои показано, что основные, описанные в литературе анатомо-морфологические признаки устойчивости бобов сои к растрескиванию непригодны для практического использования в селекции в климатических условиях Краснодарского края. Это определяет необходимость поиска дополнительных признаков, определяющих устойчивость бобов к преждевременному вскрытию.

Бобы сои, растрескиваемость бобов, преждевременное вскрытие бобов, анатомия бобов, брюшной шов, срединная жилка, склеренхимный пучок, соединительная паренхима

Короткий адрес: https://sciup.org/142151204

IDR: 142151204 | УДК: 633.853.52:631.5/.9:581.4:631.52

Текст научной статьи Проблема селекции сои на устойчивость к преждевременному вскрытию (растрескиванию) бобов (сообщение I)

Введение . Преждевременное вскрытие или растрескивание бобов у культурной сои ( Glycine max Merrill) является одним из значимых факторов, приводящих к невосполнимой потере части урожая семян. С этой проблемой первобытные земледельцы сталкивались ещё в начале доместикации дикорастущего предка сои, сохраняет свою актуальность это негативное явление и в настоящее время [31; 32]. В ряде случаев потери семян культурной сои у неустойчивых к растрескиванию сортов могут составлять 34–99 % [35].

У всех дикорастущих видов рода Соя – Glycine Willd, включая предковый вид культурной сои – сою уссурийскую G. soja Sieb. et Zucc., а также у полукультур-ных форм сои G. max ssp. gracilis (син.: соя тонкая – G. gracilis Skw.) признак преждевременного вскрытия бобов выражен в максимальной степени [5; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 20; 31]. Многовековой процесс доместикации, а впоследствии и селекция сои, начиная с самых примитивных методов и заканчивая современными научными методами отбора, в целом позволили заметно снизить риск преждевременного растрескивания бобов сои.

Первые известные генетические исследования по изучению признака растрес-киваемости принадлежат японскому генетику I. Nagai, описавшему в 1926 г. доминантный ген растрескиваемости Sh2 у дикорастущей уссурийской сои и рецессивный ген sh2 у устойчивого к растрескиванию японского сорта Куродайзу. Позже, в 1937 г. W.J. Morse и J.L. Karter сообщили об обнаружении у сорта культурной сои Pi-22876 гена устойчивости к растрескиванию Sh1, доминирующего над геном растрескивания sh1 [цит. по: 9; 13].

Сформированное этими исследованиями представление о качественном характере признака преждевременного вскрытия бобов преобладало в селекции сои вплоть до последней четверти ХХ века. Включение в скрещивания выявленных доноров и источников устойчивости действительно приводило к общему последовательному снижению вероятности растрескивания бобов у вновь создаваемых сортов сои, особенно по сравнению с дикорастущими и стародавними формами сои, но не снимало проблему полностью. Например, в юго-восточных штатах США даже в 80-е годы ХХ века общие оценочные потери от раннего растрескивания бобов сои всё ещё оставались высокими и достигали 37 % [35]. В настоящее время большинство современных сортов культурной сои, из-за включения устойчивости к растрескиванию в обязательный перечень учитываемых при отборе признаков, при оптимальных условиях выращивания, как правило, отличаются достаточной устойчивостью к преждевременному вскрытию бобов [2; 20].

По мере изучения явления растрески-ваемости у сои накапливались сведения о его высокой зависимости от условий окружающей среды и наличия широкой дисперсии этого признака даже в пределах одного генотипа. Например, по данным Н.И. Корсакова, в многолетних опытах ВИР при изучении признака растрескивания доля генетического фактора в его реализации составляла не более 29 % [8]. Эти и многие другие исследования привели к ревизии представлений о генетике признака преждевременного вскрытия бобов в сторону его количественного характера наследования [5; 10; 25; 26; 29; 34; 36; 40].

Многие исследователи, изучавшие этот признак, обращали внимание на тот факт, что при перестое, особенно в условиях чередования сухих и дождливых дней, риск растрескивания бобов заметно уве- личивается. А в условиях длительных засух на последних этапах органогенеза сои преждевременное вскрытие бобов нередко наблюдалось даже у высокоустойчивых к растрескиванию сортов. [5; 10; 35; 36; 40]. При этом наибольшие потери сои от растрескивания бобов перестоявших растений на фоне засух выявлены в субтропических и тропических широтах [37; 38; 40]. Наши собственные многолетние наблюдения свидетельствуют, что выращивание длиннодневных сортов сои северного экотипа в условиях укороченных фотопериодов юга России также способствует быстрому и массовому растрескиванию созревших бобов.

Имеются все основания предполагать, что заметное влияние на снижение устойчивости сортов сои к растрескиванию оказывают изменения климата. В Западном Предкавказье непрерывные климатические изменения в направлении общего потепления и сезонной аридизации фиксируются уже несколько десятилетий [6; 15]. В условиях Краснодарского края практически все сорта сои, выведенные в более высоких широтах, склонны к быстрому растрескиванию. Известны факты, когда даже местные, селекции ВНИИМК, но выведенные в погодных условиях конца 90-х годов ХХ века высокоурожайные сорта сои Лира и Дельта спустя несколько лет после начала их промышленного возделывания практически утеряли устойчивость к преждевременному вскрытию бобов. Начиная с тех же 90-х годов ХХ века, в Краснодарском крае осуществлялись неоднократные попытки интродукции устойчивых к растрескиванию канадских и французских сортов сои. Однако на фоне почти ежегодно повторяющихся позднелетних высокотемпературных засух в центральной и северной зонах края практически все эти сорта быстро теряли устойчивость к растрескиванию, что приводило к значительным потерям зерна.

Поскольку соя является строгим самоопылителем и сорт сои не является пан- миктической популяцией, то потеря сортом признака из-за существенного изменения частот генотипических классов особей с различной устойчивостью к растрескиванию исключена. Наиболее вероятным объяснением снижения устойчивости целого ряда отечественных, канадских и французских сортов сои к преждевременному вскрытию бобов может быть только негативное влияние на этот признак заметных климатических сдвигов в динамике температур воздуха и распределении осадков в периоды налива и созревания бобов относительно тех климатических условий, при которых эти сорта создавались.

Использование классических генетических методов изучения признака растрес-киваемости в селекции сои хотя и обеспечивало общее повышение устойчивости новых сортов к преждевременному вскрытию бобов, однако не давало информации о широкой экологической вариативности признака в пределах генотипа и причинах и механизмах этого явления. Это привело к необходимости углублённого изучения признака растрескивания с использованием ботанических, цитологических и молекулярно-биологических методов. Ботанический подход позволяет провести сравнительный морфологический анализ бобов в сравнении с другими видами и родами в пределах семейства [1; 11; 12]. Одной из задач цитологии является изучение строения тканей и клеток растений [21]. В молекулярной биологии широко используются методы генного картирования и анализа локусов, кодирующих количественные и качественные признаки [22]. Поэтому именно использование анатомо-морфологических, цитологических и молекулярно-биологических методов исследования внесло значительный вклад в дальнейшее изучение признака растрескивания бобов.

По данным ботанических исследований, вскрытие созревших бобов не является уникальным свойством видов рода Соя. Этот признак в той или иной степени проявляется у многих представителей семейства Бобовые – Fabaceae Lindl., в частности, практически у всех видов родов Фасоль – Phaseolus L., Вигна – Vigna Savi, Горох – Pisum L., Чина – Lathyrus L., Люпин – Lupinus L., Вика – Vicia L. и др. [10;

11; 12; 14; 23].

Среди цветковых растений вскрытие плодов является одним из пяти основных способов распространения семян, известным под названием автохория, т.е. само-распространение семян без участия посторонних агентов – ветра, воды и животных [19]. Растения-автохоры из сем. Бобовые после созревания вскрываются по створкам и механически разбрасывают семена вокруг материнского растения. В ряде случаев подпружиненные створки при резком вскрытии бобов исполняют роль баллист, увеличивая дальность разброса семян [1; 12; 19].

В литературе, посвящённой изучению признака преждевременного растрескивания сои, традиционно указывается, что створки бобов сои соединены между собой брюшным (вентральным) и спинным (дорсальным) швами, по которым и происходит вскрытие и разделение бобов на отдельные створки [17; 23; 24; 33; 34]. Однако в специализированной ботанической и карпологической литературе боб описывается как многосемянный вскрывающийся плод с сухим околоплодником в виде двух симметричных створок. При этом для обратной брюшному шву стороны бобов вместо спинного шва разными авторами используются синонимичные термины «срединная», «средняя», «медианная» или «спинная жилка» [1; 11; 12; 14]. Такие, казалось бы, незначительные терминологические различия между смысловым наполнением терминов «спинной шов» и «срединная жилка» на самом деле более принципиальны и могут оказать существенное влияние на общее понимание процесса вскрытия бобов, и как следствие, на выбор алгоритма поиска источников устойчивости к растрескиванию.

Эволюционно плод боб происходит из наиболее простого среди сосудистых растений апокарпного гинецея в виде мономерного плодолистика [1; 11; 12; 14; 18]. Ещё в XIX веке Де Кандолем (цит. по: [4]) была разработана «листовая» теория происхождения составляющих плод частей, в которой проводилась параллель между анатомическим строением гинецея (плодолистика) и листом цветковых растений. На основе этой теории карполога-ми была разработана естественная классификация плодов цветковых растений, основанная не на внешних характеристиках, а на строении гинецея и сосудистого скелета составляющих его плодолистиков как единого органа [4; 12]. В рамках «листовой» теории, принятой за базис в современной карпологии, плод бобовых представляет собой не две самостоятельные створки, соединённые между собой брюшным и спинным швами, а один плодолистик – производное от листа, в процессе эволюции свёрнутый вдоль центральной жилки с целью формирования замкнутой камеры для защиты семязачатков от внешнего воздействия. В месте соединения краёв плодолистика сформировался брюшной шов, через вентральные сосудистые пучки и плаценту обеспечивающий питанием развивающиеся семязачатки [12; 14; 18]. Осознание филогенетической связи боба с плодолистиком привело к постепенному увеличению внимания исследователей к анатомии боба в области брюшного шва и срединной жилки.

Неоднократно предпринимались попытки выявления анатомо-морфологических и цитологических различий бобов у сортообразцов сои с различной устойчивостью к растрескиванию [25; 30; 34; 37; 38; 39]. В некоторых случаях обнаруживалась корреляционная связь между растрескиванием и отдельными элементами линейных размеров бобов [25; 39], которые впоследствии не подтверждались другими исследованиями [28; 30; 36]. В целой серии исследований было установ- лено, что повышение устойчивости к растрескиванию связано с увеличением толщины створок, размеров и ширины заполненного паренхимой зазора между створками в области склеренхимных пучков брюшного шва, а также с увеличением толщины, ширины и формы склеренхимных пучков брюшного шва и срединной жилки [27; 30; 38; 39].

Вклад молекулярной биологии в решение проблемы растрескивания бобов сои пока ещё не так значителен. Группой японских исследователей в 2008 г. в тайском сорте сои SJ2 был обнаружен локус qPDH1 , кодирующий устойчивость к растрескиванию у сои, локализованный между микросателлитными маркерами SAT_366 и SAT_093 в группе сцепления J, и обеспечивающий более 50 % всей изменчивости признака [28]. Однако дальнейшие исследования не позволили выявить морфологические различия в строении бобов у носителей этого локуса, поскольку изолинии с локусом qPDH1 практически не отличались от растрескивающихся аналогов ни по линейным размерам бобов, ни по анатомическому строению брюшного шва [36].

В целом, на основе выполненных в разных странах многочисленных исследований к настоящему времени довольно подробно изучены основные причины растрескивания бобов сои. Выделены, в том числе и с использованием методов микросателлитного маркирования, источники и доноры устойчивости к этому признаку, успешно включаемые в селекционные программы. Однако возделывание устойчивых к растрескиванию сортов сои в иных эколого-географических условиях или изменение климатических условий относительно исходных, в которых эти сорта выводились и оценивались на растрескивание, зачастую приводит к возвращению проблемы растрескивания и увеличению рисков потерь урожая семян от преждевременного вскрытия бобов. Это предопределяет необходимость более детального исследования признака рас- трескивания, включая анализ причин экологической нестабильности этого признака и недостаточной эффективности отбора по ранее предложенным анатомоморфологическим признакам, препятствующим преждевременному вскрытию бобов.

Материалы и методы . Исследования анатомо-морфологического строения бобов у сои проводили на базе ГНУ ВНИИМК (г. Краснодар) в 2012–2014 гг. с использованием семи сортообразцов сои. Отечественные сорта культурной сои Лира, Фора, французский сорт Сепия и сорто-образец Д-95 дикорастущей уссурийской сои G. soya в условиях центральной зоны Краснодарского края как в предшествующие годы, так и в годы проведения исследований отличались высокой склонностью к преждевременному вскрытию бобов. Слабо растрескивающийся сорт Славия и высокоустойчивые к растрескиванию линии селекции ВНИИМК – Д-3052 TD и Д-1809 TD были использованы в качестве стандартов. Посев изучаемых сортообразцов проводили в оптимальные сроки (III декада апреля) в селекционном севообороте ВНИИМК селекционной сеялкой СКС-6А. Делянки четырёхрядные, длиной 5 м, без повторений. Норма высева семян – 30–35 шт./м2. Наблюдения за развитием преждевременного вскрытия бобов и учёт проводили на 25 растениях каждого сорта с центральных рядов через 5 суток после полного созревания по методике ВИР [3]. Дополнительно на всех исследуемых сортах по этой же методике учитывали долю вскрытых бобов через 30 суток после полного созревания растений (таблица).

Цитологические исследования поперечных срезов бобов, отобранных в фазе формирования семян и в конце фазы полного налива семян, проводили под световым микроскопом в проходящем свете при увеличении ×40. Поперечные срезы бобов выполняли в средней и наиболее широкой части бобов через семяножки и рубчики семян.

Таблица

Полевая оценка изучаемых сортообразцов сои по признаку преждевременного вскрытия бобов

ВНИИМК, Краснодар, 2012–2014 гг.

|

Показатель, год |

Сортообразец |

|||||

|

Лира |

Флора |

Сепия |

Славия |

Л-1809 ТД |

Л-3052 ТД |

|

|

Устойчивость |

Слабая |

Слабая |

Слабая |

Средняя |

Высокая |

Высокая |

|

Доля вскрывшихся бобов через 5 суток после созревания |

||||||

|

2012 |

6 |

26 |

5 |

0 |

0 |

0 |

|

2013 |

14 |

19 |

3 |

0 |

0 |

0 |

|

2014 |

1 |

35 |

16 |

0 |

0 |

0 |

|

Среднее за 3 года |

7 |

27 |

8 |

0 |

0 |

0 |

|

Доля вскрывшихся бобов че |

рез 30 суток после созревания |

|||||

|

2012 |

78 |

91 |

87 |

4 |

0 |

0 |

|

2013 |

65 |

89 |

69 |

8 |

0 |

0 |

|

2014 |

53 |

97 |

81 |

6 |

0 |

0 |

|

Среднее за 3 года |

66 |

92 |

79 |

6 |

0 |

0 |

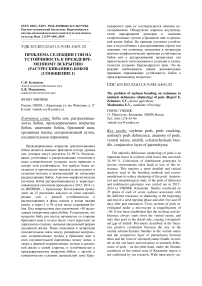

Результаты и обсуждение . Вскрытие боба сои по брюшному шву позволяет установить его морфологическую гомологичность листу, особенно листьям с выемчатой верхушкой, например, одного из видов рода Кислица ( Oxalis L.) – кислицы Ортгиса ( O. otrgiesii Regel) (рис. 1).

а б

Рисунок 1 – Гомологичность строения вскрытого по брюшному шву незрелого боба сои ( а ) и листовой пластинки кислицы Ортгиса ( б )

Подобно обычному листу мономерный плодолистик бобовых имеет аналог центральной жилки листовой пластинки – срединную жилку, а также аналогичный мезофиллу листа мезокарпий с сетью боковых жилок.

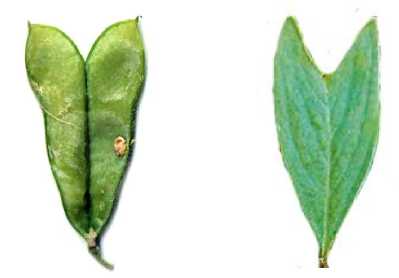

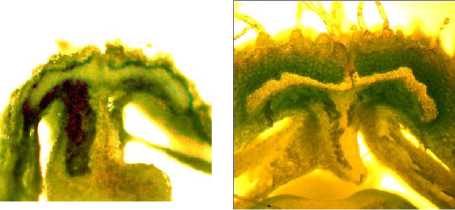

В то же время в отличие от листа плодолистик формирует мегаспорангии или семязачатки [14; 18]. Вторым принципиальным отличием плодолистика от настоящего листа является наличие у первого брюшного шва, включающего вентральные (боковые) склеренхимные пучки с сетью сосудов и плацентарными ответвлениями (семяножками) к семязачаткам. Вентральные пучки обеих створок объединены в общий брюшной шов тонким слоем соединительной паренхимной ткани [14] (рис. 2).

Рисунок 2 – Поперечное сечение боба сои, сорт Фора:

1 – мезокарпий створок; 2 – вентральные склеренхимные пучки; 3 – соединительная паренхима; 4 – проводящие сосуды; 5 – дорсальный склеренхимный пучок; 6 – семяножка

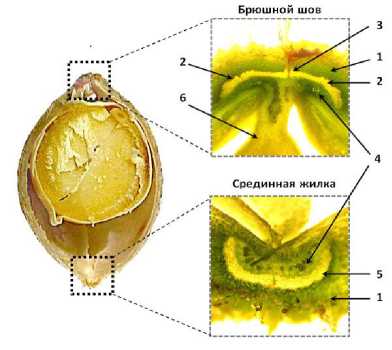

Отчётливая гомология между плодолистиком и листом прослеживается в строении срединной жилки боба и центральной жилки листовой пластинки (рис. 3).

а б

Рисунок 3 – Гомологичность анатомического строения поперечного сечения срединной жилки боба ( а ) и центральной жилки листовой пластинки ( б ) сои, сорт Фора

Между представленными на рисунке 3 типами жилок имеются и очевидные морфологические различия, накопившие- ся в процессе длительной эволюционной специализации. Так, трахеиды ксилемы сосудистых пучков центральной жилки листа у сои имеют гораздо больший диаметр по сравнению с сосудами срединной жилки боба. Кроме этого, сосуды центральной жилки листа равномерно распределены выше склеренхимного слоя, а у срединной жилки боба эти сосуды собраны в несколько обособленных пучков. Склеренхимная ткань центральной жилки листа представляет собой единое целое, а в склеренхимном слое срединной жилки боба в средней её части заметна поперечная тёмная полоса, состоящая из более толстостенных склеренхимных волокон уменьшенного диаметра.

Причина образования тёмного вертикального слоя клеток в срединной жилке боба не полностью ясна. Литературные данные [14] и наши цитологические наблюдения свидетельствуют об отсутствии в этой области слоя соединительной паренхимы. Возможно, это сформировавшийся в процессе эволюционного обособления плодолистика зачаток разделительного слоя, образовавшийся с целью ускорения естественного вскрытия бобов. Также образование этого слоя может быть следствием сдавливания средней части склеренхимной ткани срединной жилки за счёт встречного движении обеих створок при постепенном распирании створок развивающимися и увеличивающимися в диаметре семенами.

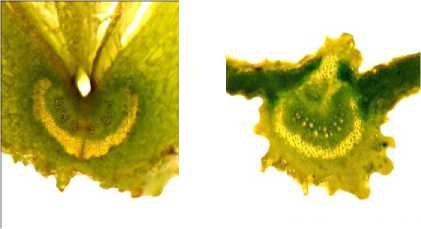

Ещё одним подтверждением «листовой» теории образования плодолистика может служить гомология некоторых типов аномалий бобов и листьев. Ранее нами на сое уже было изучено явление сростнолистности, вызванное дисбалансом эндогенных фитогормонов, в частности избытком цитокининов [7]. Изредка обнаруживаемые в естественных условиях или полученные искусственно полностью или частично сросшиеся листовые пластинки во всех обнаруженных случаях срастались наружными краями и никогда - центральными жилками. На некоторых сортах сои эпизодически обнаруживаются бобы, сросшиеся брюшными швами, которые представляют собой сросшиеся края плодолистиков, но никогда не встре- чаются бобы, сросшиеся срединными жилками (рис. 4).

Рисунок 4 - Г омологичность зон срастания у сросшихся брюшными швами бобов и сросшихся краями листовых пластинок сои, сорт Славия

Таким образом, морфологически боб сои имеет только один истинный шов -брюшной, соединяющий противоположные края плодолистика. Расположенная с дорсальной стороны срединная жилка по анатомическому строению гомологична центральной жилке листа и отличается повышенной, по сравнению с тканями брюшного шва, прочностью на разрыв. Поэтому инициация вскрытия бобов сои должна начинаться со стороны брюшного шва. Этот вывод подтверждают наши прямые трёхлетние наблюдения за группой сортов сои с различной склонностью к преждевременному вскрытию бобов (рис. 5). За весь период наблюдений не был обнаружен ни один боб с инициацией вскрытия со стороны срединной жилки.

а б

Рисунок 5 - Типичное вскрытие боба сои со стороны брюшного шва.

Стрелками показаны вскрывающийся брюшной шов (а) и срединная жилка (б) одного и того же боба, сорт Лира

Обычно вскрытие боба развивается со стороны средней или апикальной части брюшного шва и только затем через вер- хушку боба переходит на срединную жилку. При этом створки вскрывшихся бобов спиралевидно закручиваются наружу в обе стороны от продольной оси боба (рис. 6).

а б

в

Рисунок 6 – Основные этапы вскрытия боба сои, сорт Сепия:

а – начало вскрытия боба по брюшному шву; б – боб, вскрывшийся по брюшному шву и частично – со стороны срединной жилки;

в – полное вскрытие боба со спиральным закручиванием створок

Спиралевидное закручивание створок начинается с верхушек бобов и развивается к базальной части, завершаясь в зоне бывшей чашечки цветка, где сосудистоволокнистые пучки брюшного шва и срединной жилки переходят в общий сосудистый пучок плодоножки боба.

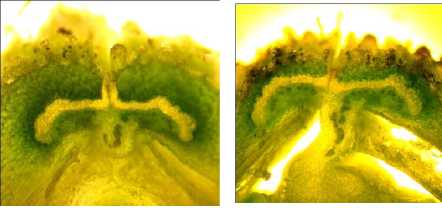

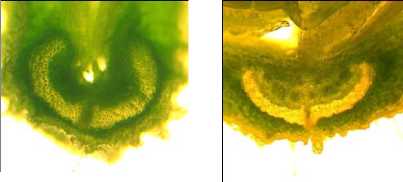

В ряде публикаций, посвящённых цитологическим исследованиям бобов сои, утверждалось, что одной из основных причин их растрескивания являются более тонкие в поперечном сечении склеренхимные пучки брюшного шва и слабо развитый слой соединительной паренхимы между ними. На этом основании предлагалось вести отбор на устойчивость к растрескиванию по пути увеличения размеров этих элементов боба [27; 30; 38; 39]. Однако наши данные показывают, что выраженная связь между толщиной склеренхимной ткани и соедини- тельной паренхимы со склонностью или устойчивостью к преждевременному вскрытию бобов отсутствует (рис. 7).

а б

в

г д

Рисунок 7 – Форма поперечного сечения брюшного шва бобов у генотипов сои с различной устойчивостью к преждевременному вскрытию бобов:

а – сортообразец Д-95 дикорастущей сои ( G. soya ); б – растрескивающийся сорт Фора; в – слабо растрескивающийся сорт Славия; г – устойчивая к растрескиванию линия Д-1809 TD; д – устойчивая к растрескиванию линия Д-3052 TD

Как следует из рисунка 7, принципиальных различий по размерам поперечного сечения вентральных склеренхимных пучков между растрескивающимися и не-растрескивающимися сортообразцами сои практически нет. Более того, склеренхима брюшного шва у бобов дикорастущей уссурийской сои Д-95 (рис. 7 а ) оказалась более выражена по сравнению с генотипами культурной сои.

Относительные размеры соединительной паренхимы между вентральными склеренхимными пучками у склонного к растрескиванию сорта Фора, слабо растрескивающегося сорта Славия и устойчивой к растрескиванию линии Д-3052 TD также практически не отличаются. При этом две устойчивые к раннему вскрытию бобов линии Д-1809 TD и Д-3052 TD заметно отличаются между собой по размерам соединительной паренхимы (рис. 7г и 7д).

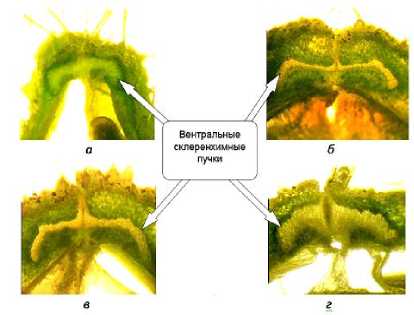

При этом внутрисортовое изучение линейных размеров вентральных склеренхимных пучков в брюшных швах бобов, наоборот, показало их варьирование в широких пределах (рис. 8).

Рисунок 8 – Внутрисортовая изменчивость формы и размеров вентральных пучков склеренхимной ткани и слоя соединительной паренхимы в брюшном шве бобов в фазе начала ( а ) и завершения налива семян ( б–г ), сорт Славия

В фазе начала налива семян вентральные пучки брюшного шва более мощные (рис. 8 а ), а в конце фазы они отчётливо дифференцированы, в большинстве случаев приобретают уплощённую форму. Кроме этого, у разных бобов в пределах сорта и даже одного растения наблюдаются значительные различия по толщине вентральных пучков, от очень тонких (рис. 8 б ) до имеющих в несколько раз большее поперечное сечение (рис. 8 г ). Также выявлены внутрисортовые различия по линейным размерам соединительной паренхимы между склеренхимными пучками, например на рисунках 8 в и 8 г .

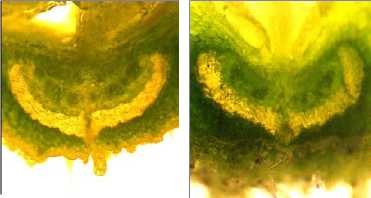

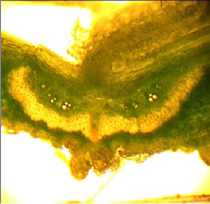

Имеются работы, в частности статья G. Ghobrial и R.E. Dennis [30], где в качестве признака для отбора сои на повышенную устойчивость к растрескиванию предложено использовать сердцевидную форму срединной жилки бобов (дорсального шва). По версии авторов, такая форма поперечного сечения склеренхимного пучка в срединной жилке повышает устойчивость бобов сои к преждевременному вскрытию, а развёрнутая и уплощённая форма пучка, наоборот, свидетельствует о склонности генотипа к растрескиванию.

Однако в наших исследованиях наиболее близкую к сердцевидной форму имели склеренхимные пучки срединных жилок бобов дикорастущего сортообраз-ца Д-95 уссурийской сои, отличающегося склонностью к самому раннему растрескиванию (рис. 9 а ).

а б

в

г

Рисунок 9 – Форма поперечного сечения срединной жилки бобов у генотипов сои с различной устойчивостью к преждевременному вскрытию бобов:

а – сортообразец Д-95 дикорастущей сои ( G. soya ); б – растрескивающийся сорт Фора; в – слабо растрескивающийся сорт Славия; г – устойчивая к растрескиванию линия

Д-1809 TD

Формой дорсального склеренхимного пучка, близкой к сердцевидной, также обладали бобы стремительно растрескивающегося после созревания сорта Фора (рис. 9б). При этом конфигурация поперечного сечения склеренхимных пучков срединных жилок у слабо растрескивающегося сорта Славия и устойчивой к рас- трескиванию линии Д-1809 TD была более раскрытой и уплощённой (рис. 9в и 9г).

Аналогично широкой внутрисортовой вариативности размеров вентральных пучков брюшного шва (см. рис. 8) практически у всех изучаемых сортообразцов обнаружено внутрисортовое варьирование формы поперечного сечения склеренхимного пучка срединных жилок (рис. 10).

а б

в

Рисунок 10 – Внутрисортовая изменчивость формы дорсального склеренхимного пучка в поперечном сечении срединной жилки у бобов в фазе начала ( а ) и завершения налива семян ( б – в ), сорт Славия

Отчётливо выраженная сердцевидная форма этого пучка (рис. 10 а ) в начале фазы налива бобов по мере развития и увеличения крупности семян приобретает более уплощённую форму. Причём у разных бобов в пределах сорта в конце фазы налива семян также обнаруживается изменчивость конфигурации поперечного сечения срединной жилки (рис. 10 б и 10 в ).

Выводы. На основе анализа карпологической литературы и собственных анатомо-морфологических исследований показана необоснованность применения термина «спинной шов» в отношении срединной жилки, расположенной на обратной брюшному шву продольной стороне боба.

Визуальные наблюдения показали, что инициация вскрытия боба сои всегда начинается со стороны брюшного шва и только после этого переходит на обратную сторону, вызывая продольный разрыв срединной жилки.

Описанная в литературе положительная связь между толщиной вентральных склеренхимных пучков в брюшном шве и слоя соединительной паренхимы между ними, а также с формой дорсальных склеренхимных пучков в срединной жилке, с одной стороны, и повышенной устойчивостью к преждевременному вскрытию бобов, с другой, в климатических условиях центральной зоны Краснодарского края не подтверждается.

Обнаружено широкое внутрисортовое варьирование линейных размеров и формы вентральных и дорсальных склеренхимных пучков, затрудняющее выявление межгенотипических различий по этим показателям.

В целом, проведённая оценка основных известных в литературе анатомических признаков боба, по мнению их авторов, успешно позволяющих выделять формы сои с повышенной устойчивостью к преждевременному вскрытию бобов, показала их непригодность для практического использования в селекции на устойчивость сои к растрескиванию в климатических условиях Краснодарского края. Это, в свою очередь, определяет необходимость поиска дополнительных признаков, определяющих устойчивость бобов к преждевременному вскрытию.