Проблема сохранения и использования генофонда якутского скота

Автор: Попов Р.Г., Попова Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Проведен обзор исследований, направленных на изучение вопросов разведения, сохранения и охраны генофонда якутского скота за последние десятилетия. Проанализирована динамика численности популяции якутского скота в Якутии на основе сопоставления статистических показателей и показана современная ситуация состояния численности популяции. Исходя из анализа исторических статистических данных, показано, что численность популяции якутского скота резко уменьшилась с 530 тысяч в начале XX в. до 1828 голов в настоящее время и находится на грани исчезновения. Рассматриваются вопросы изучения биологических особенностей и продуктивности якутского скота в экстремальных условиях Якутии. Представлены сравнительные результаты исследований по изучению основных индексов телосложения и данные по морфологическим особенностям внутренних органов, которые свидетельствуют о высокой адаптивной способности якутского скота к суровым условиям Севера за счет эффективного использования кормов. Проведенные опыты по выявлению мясной и молочной продуктивности, работы по исследованию пищевой ценности и качеству мяса якутского скота показывают о возможностях генетического потенциала. Несмотря на низкие продуктивные показатели, якутский скот обладает такими ценными качествами, как жирномолочность, мраморность мяса, неприхотливость и устойчивость к экстремальным климатическим условиям. По результатам научно-исследовательских работ сделаны выводы о целесообразности использования специфических признаков якутского скота в селекции. Многие полученные в настоящее время результаты исследования с использованием молекулярно-генетических методов и технологий требуют дальнейшего анализа и могут успешно применяться в области использования генетических ресурсов якутского скота. Для решения проблемы сохранения генофонда аборигенных пород необходимо вести комплексную работу на государственном уровне по экономико-биологическим, научным и культурно-историческим направлениям.

Генофонд, якутский скот, численность, продуктивность, порода, микросателлиты, якутия

Короткий адрес: https://sciup.org/140250644

IDR: 140250644 | УДК: 636.22 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-6-150-159

Текст научной статьи Проблема сохранения и использования генофонда якутского скота

Введение. В настоящее время во всем мире ведется работа по изучению и сохранению местных пород. Из информации, собранной в базах данных DAD-IS , DAGRIS и в Мировом листе ожидания (Word Watch List), известно, что общее число пород крупного рогатого скота 787, из них около 100 пород являются локальными, т.е. представленными только в одной стране [1]. Ученые отмечают, что аборигенные породы обладают многими ценными качествами, каких нет у культурных пород, таких как сопротивляемость к заразным заболеваниям и приспособленность к экстремальным условиям среды.

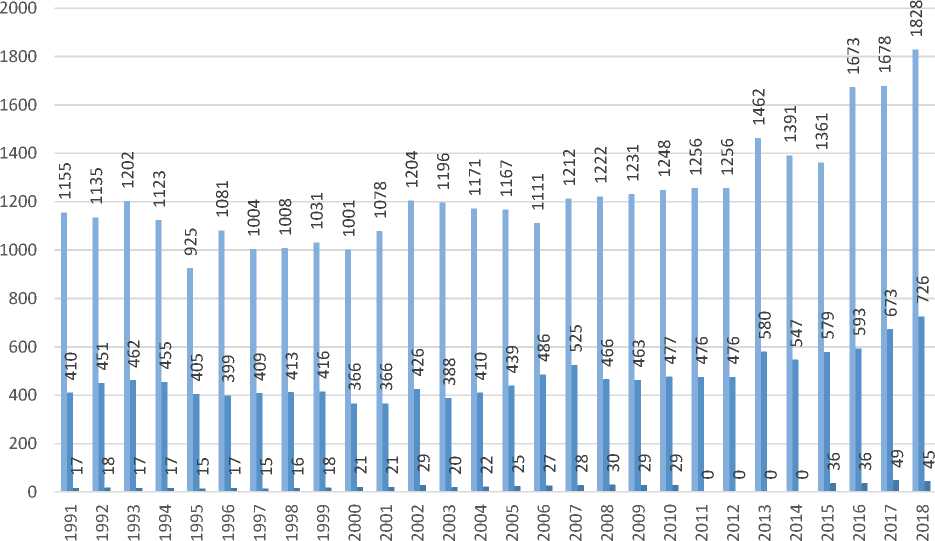

Якутский скот (Bos Taurus Turano-mongolicus) – это малочисленная и исчезающая порода, которая была выведена народной селекцией в суровых условиях Севера. В настоящее время его численность насчитывает всего 1828 голов, в том числе 726 коров (на 1 января 2019 г.). Иначе говоря, он находится в «угрожающем статусе».

Цель работы. Обзор исследований, направленных на изучение вопросов разведения, сохранения и охраны генофонда якутского скота за последние десятилетия.

Задачи : анализ динамики численности популяции якутского скота в Якутии на основе сопоставления статистических показателей и современной ситуации состояния численности популяции; обзор вопросов изучения биологических особенностей и продуктивности якутского скота в экстремальных условиях Якутии; сравнительных результатов исследований по изучению основных индексов телосложения и данных по морфологическим особенностям внутренних органов; проведенных работ по выявлению мясной и молочной продуктивности, исследованию пищевой ценности и качества мяса якутского скота; обзор проведенных работ по изучению и использованию генофонда якутского скота.

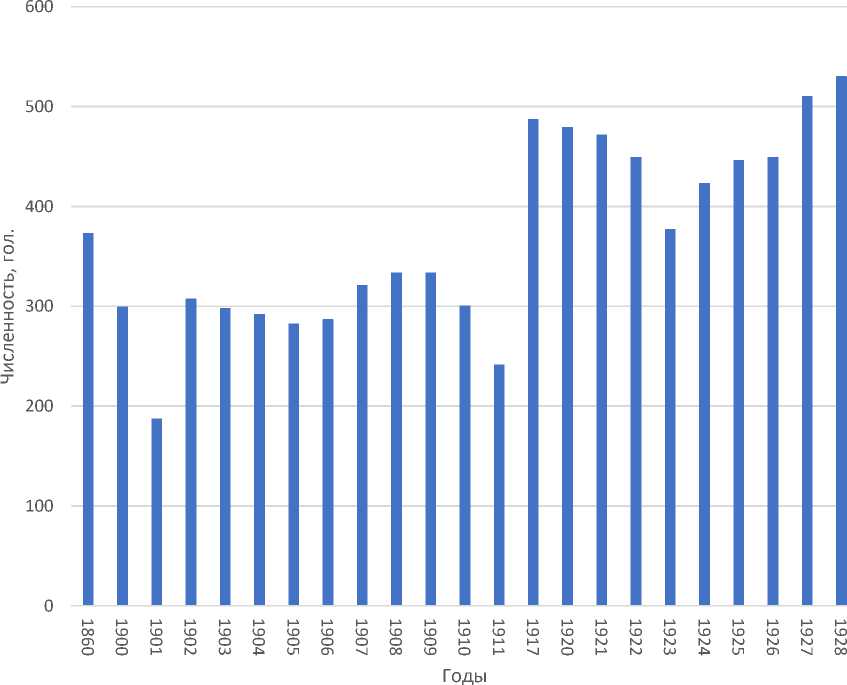

Результаты и их обсуждение. Численность популяции якутского скота. Скотоводство издревле является традиционным занятием якутов. По историческим статистическим сведениям, численность скота в Якутии в конце XIX века была 373 тыс. голов. В 1928 г. насчитывалось 530 тысяч голов (рис. 1).

С 1917 по 1923 год отмечается снижение численности якутского скота. В последующие годы наблюдается увеличение численности популяции, которое достигло к 1928 г. 530 тыс. Резкое снижение поголовья наблюдается в годы войны (1941–1944 гг.). Здесь оказали влияние не только социально-экономические, но и природные факторы (сильная засуха).

С лета 1928 г. Наркомземом ЯАССР было решено организовать завоз племенных животных для улучшения породного состава скота. В сентябре 1929 г. привезли первую партию скота холмогорской породы из Архангельской области. С 1934 г. начался завоз в хозяйства Якутии симментальского скота. Массовое скрещивание якутского скота с быками-производителями холмогорской и симментальской пород привело к исчезновению якутского скота в Центральной Якутии к началу 1960-х годов. Всего менее чем за сто лет численность популяции уменьшилась до «угрожающего статуса».

Рис. 1. Динамика численности якутского скота с 1860 по 1928 г.

Современная ситуация состояния численности якутского скота во всех категориях хозяйств Республики Саха (Якутия) приведена на рисунке 2.

Биологические особенности. Биологические особенности и продуктивные качества аборигенного якутского скота изучали и обсуждали многие отечественные ученые, данные этих исследований изложены в научных трудах и сборниках [2–15]. Якутский скот, как и все примитивные породы, обладает большой конституциональной однородностью, приобретенной им в силу исторических, естественно-географических и экономических условий, оказавших большое влияние на его формирование.

Однородность якутского скота, составляющая характерную особенность примитивных пород, является не результатом предыдущей заводской племенной работы, а главным образом результатом влияния естественного отбора в одинаковых естественных и экономических условиях. Но указанное однообразие якутского скота сохраняется только при неизменных условиях, с изменением же их изменяется и тип якутского скота.

Так, например, из таблицы 2 видно, что промеры якутского скота, взятые в наше время, превосходят промеры скота, обследованного Е.И. Шубской и Ф.И. Салтыковым (1931), что является результатом улучшения кормления, ухода и содержания скота и выращивания молодняка. Так, по нашим данным [15], современные якутские коровы превосходят коров, изученных в 1925 г., по высоте в холке на 7,7 см, по промерам глубины и ширины груди на 4,2–2,5 см, косой длине туловища на 9,8 см (табл. 1).

■ Всего ■ Коровы ■ Быки-пр.

Рис. 2. Динамика численности якутского скота на всех категориях хозяйств с 1991 по 2018 год в Республике Саха (Якутия)

Основные индексы телосложения якутских коров

Таблица 1

|

Индекс |

ГУП «Улуу Сыыыы» |

КП «Бытантай» |

Частный сектор |

По данным Е.И. Шубской и Ф.И. Салтыкова (1925) |

|

|

п. Кустур |

п. Саккырыр |

||||

|

Растянутости |

124,7 |

121,9 |

124,8 |

124,6 |

118,1 |

|

Сбитости |

116,5 |

120,5 |

120,6 |

123,2 |

120,9 |

|

Массивности |

145,4 |

146,9 |

150,6 |

153,5 |

- |

|

Грудной |

50,5 |

52,1 |

51,3 |

52,3 |

49,1 |

|

Тазогрудной |

77,4 |

76,0 |

75,5 |

79,1 |

69,9 |

|

Длинноногости |

44,2 |

46,5 |

43,9 |

42,4 |

43,5 |

|

Костистости |

13,2 |

14,1 |

15,0 |

14,5 |

13,6 |

Туловище у якутского скота покрыто густой шерстью, содержащей хорошо развитый подшерсток. Весной при линьке подшерсток выпа- дает и остается летняя шерсть. Осенью на смену грубым переходным волосам вырастают длинные остевые и переходные волосы с богатым подшерстком. Благодаря сильному развитию волосяного покрова животные могут переносить суровую зиму.

Якутский скот экономно расходует энергию питательных веществ кормов в зимний период за счет особенностей экстерьера и внутренних органов, использования запасов жира, в также гликогена в печени. Нами установлено, что осо- бенности питания якутского скота отражаются на строении желудочно-кишечного тракта.

Быстрое увеличение пищеварительных органов позволяет якутскому скоту хорошо переваривать грубые корма с возрастом, а также значительное увеличение сердца и легких характеризует высокий уровень газообменных процессов по мере роста и развития молодняка в экстремальных условиях Якутии. Как видно из таблицы 2, объем рубца у молодняка в возрасте 18 месяцев составил 31,63±1,13 л, в возрасте 2,5 года - 48,00±2,65, книжки соответственно

4,33±0,27 и 5,80±0,26, сычуга - 1,83± 0,18 и 2,73±0,13 л; длина тощей кишки у молодняка в возрасте 18 месяцев составила 16,13±0,069 м, в возрасте 2,5 года - 20,53±2,44 м, ободочной кишки соответственно 4,83±0,26 и 7,32±0,42 м [15]. Таким образом, можно заключить, что морфологические особенности внутренних органов якутского скота являются одним из важнейших факторов, определяющих высокую биологическую приспособленность якутского скота к суровым условиям Севера за счет эффективного использования кормов.

Таблица 2

|

Показатель |

Бычки в возрасте 18 мес. |

Бычки в возрасте 2,5 лет |

Увеличение по сравнению с молодняком в возрасте 18 мес., % |

Коровы |

По сравнению с молодняком в возрасте 2,5 лет (±), % |

|

Длина тощей кишки, м |

16,3±0,69 |

20,53±2,44 |

27,3 |

38,5 |

+87,5 |

|

Длина ободочной кишки, м |

4,83±0,26 |

7,32±0,42 |

51,6 |

10,5 |

+43,4 |

|

Объем рубца, л |

31,63±1,13 |

48,00±2,65 |

51,8 |

61,8 |

+28,8 |

|

Объем книжки, л |

4,33±0,27 |

5,30±0,26 |

22,4 |

5,8 |

+9,4 |

|

Объем сычуга, л |

1,83±0,18 |

2,79±0,13 |

52,5 |

4,74 |

+69,9 |

Примечание : (+) - увеличение, %; (-) - уменьшение, %.

Характеристика внутренних органов по морфологическим показателям якутского скота различных возрастных групп

Продуктивные качества . Аборигенный якутский скот относится к группе малопродуктивных пород. В обычных скудных условиях кормления на Севере низкая продуктивность якутских коров обусловлена высоким расходом энергии на поддержание жизнедеятельности организма. Такая низкая продуктивность является не изначальным генетическим пороком данного скота, а следствием адаптации организма к экстремальным условиям содержания, т.е. естественной нормой реакции.

Якутский скот хорошо адаптирован к суровым экстремальным природно-климатическим условиям Якутии, уровню кормления и обладает способностью давать максимальное количество продукции с наименьшими затратами кормов, довольствуясь в летнее время пастбищным кормом, а в зимнее - мизерным количеством сена, т.е. имеет высокую экологическую эффективность. Данные по молочной продуктивности коров якутского скота, разводимых в Центральной Якутии, приведены в таблице 3.

В опытах по выявлению молочной продуктивности якутских коров, проведенных за прошедшие годы в Эвено-Бытантайском улусе, при некотором улучшении кормления и содержания удои группы коров в количестве 96 голов были доведены до 1514 кг за лактацию. Другая популяция якутского скота (совхоз «Эльгяйский» Сунтарского улуса) в свое время имела удои до 2236 кг молока за лактацию. Во всех хозяйствах наибольший удой коров наблюдается в июле. Приведенные факты свидетельствуют о возможностях генетического потенциала продуктивности якутского скота в ответ на улучшение условий кормления и содержания.

Таблица 3

Средний удой по годам в хозяйствах ГБУ ГП «Тускул» в Центральной Якутии

|

Год |

Кол-во дойных коров, гол. |

Удой за лактацию, кг |

Массовая доля жира, % |

|

2012 |

133 |

511 |

4,62 |

|

2013 |

133 |

583 |

4,70 |

|

2014 |

110 |

620 |

4,90 |

|

2015 |

128 |

638 |

4,80 |

|

2016 |

100 |

647 |

4,81 |

|

2017 |

104 |

650 |

4,87 |

|

2018 |

114 |

654,5 |

4,80 |

Якутский скот отличается выдающейся жирномолочностью и занимает второе место в мире после джерсейской породы и первое место среди 32 пород крупного рогатого скота, разводившегося в России. Содержание жира в молоке коров варьирует от 4,5 до 8,5 %.

Средняя живая масса якутских коров в среднем составляет 144–368 кг, бычков и быков-производителей – 174–550 кг.

Исследование генофонда аборигенного якутского скота. Генофонд сельскохозяйственных животных обуславливается разнообразием пород и популяций в качестве генетических ресурсов. В малочисленной популяции происходит сужение генетического разнообразия в результате исчезновения у нее ряда генов, которое приводит к утрате пластической изменчивости популяции к меняющимся условиям окружающей среды, слому приспособительных механизмов популяции. Поэтому якутский скот входит в число охраняемых пород по международной и российским научным программам.

В мировой практике используются следующие основные методы сохранения генофонда малочисленных и исчезающих пород животных:

-

1) создание генофондных банков (хранилищ) сперм и эмбрионов представителей породы;

-

2) организация генофондных хозяйств или ферм, в которых обеспечивается охрана животных в условиях, близких к естественным. Разделение популяции на несколько субпопуляций (т.е. содержание породы не в одном, а в нескольких генофондных хозяйствах или фермах) обеспечивает сохранение внутрипопуляционно-го генетического разнообразия);

-

3) разработаны требования и схемы генетического управления, которые могут быть приме-

- нимы в популяциях с ограниченной генеалогической информацией [1, 16, 17]. Для того чтобы сохранить генофонд вида животных, разработано правило «50/500», которое предусматривает, что для кратковременного сохранения генетической изменчивости популяция должна иметь не менее 50 размножающихся особей, а чтобы обеспечить ее существование на длительное время, необходимо иметь не менее 500 особей, что соответствует общей численности популяции в 1–3 тысячи особей [18, 19].

Научные работы по использованию генофонда якутского скота в Якутском НИИ сельского хозяйства проводились в следующих направлениях.

-

1. Использование генофонда якутского скота при возвратном скрещивании жидкомолочных коров с якутскими быками. «Прилитие крови» якутского скота холмогорскому скоту проводились в период 1996–2006 гг. (Р.Г. Попов, Н.И. Горохов, Е.Н. Ильина, У.В. Хомподоева) в ГУП «Булгунняхтахский» Хангаласского улуса (района) Якутии.

-

2. Использование генофонда якутского скота при возвратном скрещивании симментальских коров с якутскими быками. Научнохозяйственный опыт по прилитию крови якутского скота симментальскому скоту проводился в течение 1997–2007 гг. в ОПХ «Красная звезда» Мегино-Кангаласском улусе (районе) РС (Я) (Р.Г. Попов, Н.С. Пермяков, У.В. Хомподоева).

-

3. Популяционно-генетический анализ полиморфных систем белков молока у якутского скота в ГУП «Улуу Сыыыы» Горном улусе (районе) Якутии 1999–2000 гг. (Р.Г. Попов и др.).

-

4. Исследование основных генетических параметров систем антигенов крови. В период с 1987 по 1995 год исследованы все основные

генетические параметры систем антигенов крови трех популяций якутского скота, сохранившегося в чистоте в высокогорном районе Верхоянья Якутии. Были выявлены ассоциации антигенов крови, характерные для чистого якутского скота, высокая и низкая частоты которых сохраняются в помесных популяциях, которые были названы уникальными генетическими маркерами якутского скота (З.И. Иванова, Р.Г. Попов и др.)

С начала XXI века по настоящее время ведутся научные работы с использованием новых генетических технологий при сохранении и использовании генофонда якутского скота. Так, исследованиями ученых Якутии по происхождению якутского скота с использованием молекулярно-генетических методов [20] по генетическому полиморфизму микросателлитной ДНК якутского крупного рогатого скота доказано:

-

а) якутский крупный рогатый скот представляет последний сохранившийся в чистоте скот сибирской турано-монгольской породы;

-

б) генетические дистанции по микросател-литным маркерам ДНК доказывают, что якутская порода происходит от одомашненного на Ближнем Востоке скота приблизительно 10 000 лет назад;

-

в) данные анализа Y-хромосом указывают на близость якутского крупного рогатого скота к некоторым европейским и ближневосточным породам рогатого скота;

-

г) анализ последовательностей митохондриальной ДНК (мтДНК) показал, что гаплогруппы T3, T2 и T4 митохондриальной ДНК крупного рогатого скота выявляются у якутского скота. Гаплогруппы T3, T2 характерны для ближневосточных пород крупного рогатого скота, а гапло-группу T4 до сих пор находили только в Восточной Азии. Таким образом, исследование мтДНК доказало, что якутский крупный рогатый скот делит доисторические отцовские родословные с одомашненным ближневосточным и европейским рогатым скотом, а материнские – с ближневосточным скотом, а также по гаплогруппе Т4, возможно, со скотом Восточной Азии;

-

д) анализ аутосомальных маркеров ДНК показал, что якутский рогатый скот дифференцирован от других изученных пород и показывает более низкий уровень генетического разнообразия, чем ряд других евразийских пород рогатого скота. Это наблюдение может быть объяснено длительной географической и генетической

изоляцией. С другой стороны, у якутского скота также мог проявиться эффект основателя и бутылочного горлышка из-за небольшой численности исходной популяции.

Последние десять лет ведутся научные работы с использованием новых генетических технологий. Сохранение исчезающих пород крупного рогатого скота, в том числе и якутского, требует систематического проведения объемной и дорогостоящей научно-исследовательской работы с использованием современного оборудования и специализированной генетической лаборатории. В связи с данной проблемой эти работы проводятся совместно с зарубежными учеными Финляндии, Китая и Германии, а также с учеными ведущих российских НИИ (Всероссийский НИИ животноводства им. Л.К. Эрнста, г. Москва, и Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск). Результаты этих исследований опубликованы в международных научных изданиях и сборниках.

Заключение . Для сохранения и увеличения поголовья, использования генофонда якутского скота необходимо решить проблемы комплексно на государственном уровне по экономикобиологическим, научным и культурноисторическим направлениям:

-

- в животноводстве в ряде случаев назревает необходимость использования генофонда определенных пород. Обычно это осуществляется через проведение скрещивания разных пород между собой. Уникальные ценные качества аборигенного якутского скота, такие как неприхотливость к кормовым условиям содержания, высокая жирность молока, мясо отличных вкусовых качеств, мелкоплодие, выносливость, устойчивость к болезням и экстремальным климатическим условиям, должно быть в будущем разумно использовано в селекции;

-

- якутский скот может служить проверенным средством успешной акклиматизации заводских высокопродуктивных пород. Так, при вводном скрещивании якутского скота с симментальской и холмогорской породами выявлено, что уже в первом поколении можно получить животных, адаптированных к местным природноклиматическим условиям;

-

- якутский скот, как и любая локальная порода, является резервом наследственных качеств, использование которых пока не представляется необходимым, но может понадобиться в будущем;

-

- якутский скот представляет собой ценный резерв для поддержания генетической изменчивости в пределах вида в целях удовлетворения непредвиденных требований, которые могут возникнуть. Прямая интродукция якутского скота в зоны, где экономически невыгодно разведение высокопродуктивных заводских пород, в определенных агроэкосистемах способствует разведению в чистоте уже адаптированного к данным условиям генетического материала;

-

- якутский скот может служить в качестве базы для расширения и углубления знаний по всем аспектам биологии. Полногеномное секвенирование и исследование отдельных участков ДНК аборигенного якутского скота может раскрыть демографическую историю и генетическое разнообразие пород крупного рогатого скота. Изучение аборигенных пород вскрывает механизм процессов эволюции, доместикации, онтогенеза, естественного и искусственного отбора;

-

- домашние животные, в том числе и якутский скот, являются частью генетического разнообразия биосферы в целом, и экологические взаимодействия между живыми организмами требуют, чтобы в любой программе сохранения окружающей среды учитывались генетические ресурсы локальных аборигенных пород;

-

- аборигенные породы рассматриваются как элементы культурного наследия, ценные памятники природы и культуры.

Таким образом, вопросы сохранения и использования генофонда якутского скота тесно переплетаются с природно-климатическими, организационными, социальными и экономическими условиями. Помимо поддержания численности якутского скота в генофондных хозяйствах и фермах, следует применить и другие возможности сохранения генофонда, такие как создание зон традиционного аграрного хозяйствования с соответствующей экономической компенсацией, которая предотвратила бы внедрение здесь новых пород животных. Требуется подготовка и планирование национальной стратегии в области сохранения и использования генетических ресурсов аборигенного якутского скота, тесно связанной с продовольственной безопасностью государства, культурой, традиционным животноводством и экологизацией сельского хозяйства.

Список литературы Проблема сохранения и использования генофонда якутского скота

- FAO. Development of integrated multipurpose animal recording systems. Rome, 2016. 189 p.

- Шубская Е.И., Салтыков Ф.И. Якутский крупный рогатый скот. М.: Изд-во АН СССР, 1931. 382 с.

- Глембоцкий Я.Л., Попов С.Н. Очерк современного состояния и перспектив развития скотоводства в Ленском и Олекминском районах Якутской АССР // Мат-лы о природных условиях сельского хозяйства Юго-Запада Якутской АССР / ЯФ СО АН СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Вып 1. С. 208-217.

- Коротов Г.П. Якутский скот. Якутск: Якут. кн. изд-во, 1966. 168 с.

- Киселев Ю.А. Приспособленность якутского скота к холоду в сравнении с другими породами // О физиолого-биохимических и генетических проблемах Севера. Якутск, 1971. С. 71-74.

- Никоро З.С., Харитонова З.Н. Генетические основы селекционной работы с крупным рогатым скотом в Якутии. Новосибирск: Наука, 1974. 98 с.

- Романов П.А. Охрана и использование генофонда якутского скота. Якутск: Якут. кн. изд-во, 1984. 144 с.

- Алексеева П.Е., Иванова З.И. Генетический полиморфизм эритроцитарных антигенов якутского скота // Докл. ВАСХНИЛ. 1989. № 7. С. 29-31.

- Аммосов И.А. Хозяйственные и биологические особенности аборигенного якутского скота в условиях Крайнего Севера: автореф. дис.... канд. с.-х. наук. СПб.: Пушкин, 1993. 19 с.

- Иванова З.И. Генофонд антигенов крови крупного рогатого скота Якутии. Новосибирск: РАСХН, Сиб. отд-ние, 1997. 152 с.

- Попов Р.Г., Аммосов И.А., Паронян И.А. Генетическая структура якутского скота по антигенным факторам и феногруппам групп крови // Современные методы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных: сб. науч.тр. / ВИИРГЖ. СПб., 2001. С. 177-183.

- Современное состояние якутского скота и использование его генофонда / Р.Г. Попов, Н.И. Горохов, И.П. Гурьев [и др.] // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2004. № 3. С. 55-57.

- Попов Р.Г., Гурьев И.П., Заровняев С.И. Некоторые зоотехнические особенности якутского скота // Скотоводство в Якутии: традиции и современность. Якутск: РАСХН. Сиб. отд-ние, ГНУ Якут. НИИСХ, 2006. С. 20-30.

- Горохов Н.И., Попов Р.Г., Романова В.В. Использование генофонда якутского скота в условиях Якутии: метод. рекомендации. Якутск, 2008. 20 с.

- Пищевая и биологическая ценность мяса, субпродуктов якутского скота / А.Ф. Абрамов, Р.Г. Попов, К.М. Степанов [и др.]. Новосибирск: Сибак, 2018. 114 с.

- Oldenbroek J.K. Genebanks and the Conservation of Farm Animal Genetic Resources. Lelystad, the Netherlands: DLO Institute for Anim. Science and Health, 1999.

- Raoul J., Danchin-Burge C., de Rochambeau H., Verrier E. Salvage a software to manage a population with few pedigrees. Book of Abstracts of the 55th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Bled, Slovenia, 5-9 Sept. 2004. Ed. Y. van der Honing. Wageningen, the Netherlands: Acad. Publ., 2004.

- Паронян И.А., Прохоренко П.Н. Генофонд домашних животных России. СПб.: Лань, 2008. 352 с.

- Паронян И.А. Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных. СПб.: Проспект Науки, 2016. 272 с.

- Kantanen, J., Edwards, C. J., Bradley, D. G., Viinalass, H., Thessler, S., Ivanova, Z., Kiselyova, T., Ćinkulov, M., Popov, R., Stojanovic, S., Ammosov, I., Vilkki, J. 2009. Maternal and paternal genealogy of Eurasian taurine cattle (Bos taurus). Heredity 103, 5: 404-415.