Проблема существования объединенной израильской монархии в X веке до Р.Х. в свете современных исследований иудеи

Автор: Тимофеев Александр

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Библейская археология

Статья в выпуске: 2 (67), 2016 года.

Бесплатный доступ

Целью написания данной статьи является обоснование реального суще- ствования единой Израильской монархии в X веке до. Р. Х., которое отри- цают библейские минималисты. В статье рассматриваются современные данные, полученные в результате раскопок, произведенных на территории южного Израиля в конце ХХ - начале ХXI веков, и подтверждающие су- ществование единого Израильского царства.

Давид, иерусалим, хирбет кейафа, шаараим, иудея, единое царство, дебаты о x веке, библейский минимализм, библейская археология

Короткий адрес: https://sciup.org/140190162

IDR: 140190162

Текст научной статьи Проблема существования объединенной израильской монархии в X веке до Р.Х. в свете современных исследований иудеи

Следующие достоверные сведения о существовании Иерусалима относятся к XIV веку до Р. Х. и связаны со всемирно известным Амарнским архивом — перепиской египетского фараона Аменхотепа IV (Эхнатона). Шесть писем из этого архива (№ 285–290) принадлежали правителю Иерусалима Абди-Хебе. Из них выясняется, что Иерусалим, находившийся под египетской властью, переживал не лучшие времена. Абди-Хеба слезно просил фараона Эхнатона прислать войска, об этом говорится в письме № 287: «А если не будет войска, то отойдут земли и правители городов от Царя. Взгляни на страну [город-государство] Иерушалаим, не мать и не отец мой сделали меня тем, кто я есть: мощная рука Царя дала мне [его]. <...> И пусть пошлет Царь в город [Иерушалаим] войско. Пусть позаботится Царь о них, и все земли соберутся под их властью. И пусть попросит царь для них много хлеба, много масла и много одежды. Еще до того, как наместник Царя приехал в Иерушалаим, ушел Адайя вместе с войском, которое послал Царь. Пусть Царь знает [об этом]! Сказал мне Адайя: „Послушай, отпусти меня! Не оставляй его [город]“ <...> Царь утвердил себя в Иерушалаиме навечно, и не может оставить город Иерушалаим...»2

О судьбе города в последующие пять столетий сведений из внеби-блейских письменных источников нет. На это накладываются трудности с определением археологических остатков, которые относились бы к X веку (и могли бы быть связаны с единой монархией) или даже более ранних, датируемых иевусейским периодом. Эта проблема известна автору статьи не понаслышке, поскольку на протяжении нескольких лет (начиная с 2007 года) нам довелось участвовать в различных раскопках в древнейшей части Иерусалима.

В связи с упомянутыми выше сложностями во второй половине XX века среди ученых-библеистов и археологов возникает направление, получившее название «библейский минимализм». Его поддерживает небольшая, но достаточно влиятельная группа таких исследователей, как Н. П. Лемке, Ф. Р. Дэвис, Т. Л. Томпсон, Дж. Гарбини, Г. Лехманн и др. Как правило, они отрицали историчность библейских повествований о царе Давиде как основателе древнего Израильского государства. Минималисты считают, что рассказы о Давиде и Соломоне были написаны в Иудее в эллинистический период, т.е. не ранее IV века до Р. Х.

Дебаты о Х веке, логически связанные с дискуссией минималистов и максималистов, были актуализированы профессором Тель-Авивского университета Израилем Финкельштейном. С начала 1990-х годов он неоднократно заявлял, что археологические данные, указывающие на наличие сильного централизованного царства Израиля и Иудеи в X веке до Р. Х., были интерпретированы и датированы неправильно. Финкельштейн доказывал, что в ряде крупных городов, существовавших в железном веке, таких, как Беэр-Шева, Дан, Хацор, Иерусалим и Мегиддо, в X веке не было монументального зодчества, т. е. водопроводных сооружений, городских стен, дворцов или храмов. Прежние датировки этих видов строительных проектов, сделанные И. Ядином и др., относятся к середине ІХ века, т.е. ко времени Амвридов (скорее всего Ахава).

Положение царей Давида и Соломона, по мнению Финкельштейна, «было не значительнее, чем положение главы племени, которое сосредоточилось в Иерусалиме, представлявшем собой скромную деревню»3. Исследователь утверждает, что, во-первых, в Иудее того времени не была распространена письменность, которая необходима для государственного устройства, население было очень малочисленным. Кроме этого, никакие ближневосточные источники X века до Р. Х. ничего не говорят о Давиде. Как и минималисты, И. Финкельштейн считает, что государственность в Израиль пришла с Севера (в IX веке до Р. Х.).

Полемика о X веке заставила устроить ревизию источников, и в этом была несомненная польза идей Финкельштейна. Археологические исследования города Давида активизировались в начале XXI века.

Эйлат Мазар, руководившая в 2005‒2006 годах экспедицией на участке над ступенчатой структурой в зоне G, обнаружила остатки большого здания (нескольких зданий?) и посчитала их основанием дворца царя Давида.

Хотя находки протоионической капители и керамики Х века, несомненно, представляют интерес, большинство ученых-археологов не посчитало аргументацию и датировки Э. Мазар справедливыми4.

Большее значение имели другие находки — клинописная табличка, найденная под стенами у Храмовой горы (датируется XIV веком до Р. Х.) и несколько булл и печатей.

Рис.1. Изображение печати X века*.

Осколок таблички размером 2,8×2×1 см — фрагмент текста аккадской клинописью — не позволяет судить о содержании документа: сохранились лишь слова «ты», «ты был», «их», «делать» и «позже». Тем не менее известный специалист в палеографии В. Горовиц (W. Horowitz) предположил, что в силу выдающегося качества письма, которое можно ожидать только при царском дворце, табличка должна быть посланием иерусалимского царя египетскому фараону (вероятнее всего, его копией) и соответствует Амарнскому архиву времен Эхнатона.

Найденная в августе 2015 года в отвале у основания Храмовой горы каменная печать, типологически сходная с печатями X века, свидетельствует об управленческой деятельности, которая происходила на Храмовой горе в те времена.

Еще большее значение имели блестящие находки последнего десятилетия, сделанные экспедициями под руководством Ронни Райха (при участии Э. Шукруна) в Иерусалиме, который обнаружил мощные защитные сооружения около источника Гихон, датируемые XVIII столетием до Р. Х.5 Археолог из университета Хайфы Ронни Райх, занимавшийся изучением подземных тоннелей и водопроводов в Иерусалиме, пришел к выводу, что они были сооружены почти на 800 лет раньше, чем предполагалось. Отсюда следует, что еще во времена ханаанейско-иевусейского поселения источник Гихон находился в пределах города. Об этом говорило расположение туннелей и вновь открытых стен. Следовательно, территория раннего города охватывала площадь почти в два раза большую6 и Иерусалим в эпоху средней бронзы и до захвата его царем Давидом был не маленьким захудалым поселком, а мощным укрепленным городом с развитой системой коммуникаций, в котором существовала царская власть, подчиненная Египту.

Однако находок, которые можно уверенно датировать X веком, в Иерусалиме было найдено неожиданно мало. При перестройках города здания нередко разбирались до скальной породы, на которой оставались следы от каких-то структур, перекрытых постройками эпохи разделенных царств или даже послепленного периода.

Вся эта совокупность фактов заставляет для доказательства существования единой монархии выйти за пределы Иерусалима.

Автору статьи наиболее перспективным на данный момент представляется исследование периферийных крепостей железного века в пределах колена Иуды. Крепости эти строились непрерывно от времени Саула до Ровоама.

Обширные археологические изыскания, сделанные, главным образом, Нельсоном Глюком и Йохананом Ахарони7, были проведены в конце 1950-х — 60-е годы. Довольно быстро стало очевидным, что когда-то в центральной части пустыни Негев была настоящая сеть крепостей. Крепости состояли из казематной стены вокруг внутреннего двора. Но в планировке и архитектурных деталях имеются существенные вариации. Ахарони соответственно разделил крепости на четыре основных типа:

-

1) с выступающими башнями крепостей, в том числе из Кадеш-Бар-неа Уза, и Тель Арад;

-

2) прямоугольные крепости без башен, в том числе Нахаль Равив, Каср эр-Рухейбе, Беэр Хар Богер, Мисхор ха-Руах и крепость к северу от Кадеш-Барнеа;

-

3) нерегулярные крепости, в том числе из `Айн Кудейс, Гивгат Рефед, Нахаль Лакана, и Иотвата;

-

4) крепости, окруженные многоугольной стеной, в том числе крепость выше Эйн-геди и на Хар Хешрон.

По крайней мере, около 50 крепостей было обнаружено в пустыне Негев в Израиле. Эти крепости, вероятно, были построены Соломоном в середине Х века до Р. Х. для защиты южных границ с Египтом и Эдомом. Если их построил не Соломон, тогда следующим кандидатом должен быть царь Давид. Довольно маловероятно, что их построил Саул, так как у него не было еще достаточно ресурсов и времени, свободного от войн. Соломон — явно лучший выбор с исторической, библейской и археологической точки зрения.

Очевидно, что фараон Шешонк (Сусаким) разрушил некоторые крепости в 924 году до Р. Х. Имеется список городов, запечатленный в камне в храме Амона в Карнаке8. Поскольку известно, что крепости просуществовали относительно недолго, это прекрасно согласуется с деятельностью Соломона как строителя всего за 25 лет до нашествия Шешонка.

Некоторые из этих крепостей требуют повторной идентификации. Например, широко известное библейское место Кадес-Варни (Ка-деш-Барнеа), упоминаемое в Бытии, Второзаконии и других местах9, вряд ли может быть определено как Эйн-эль-Кудейрат — по крайней мере, есть важные свидетельства для пересмотра10.

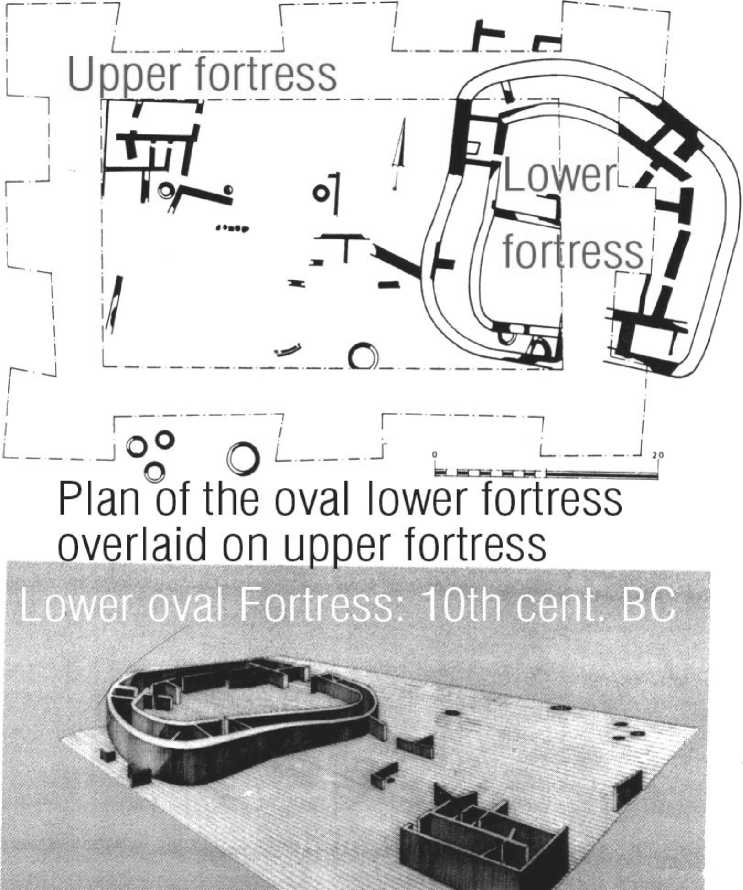

Р. Коэн с 1965-го по 1983 год проводил раскопки этих крепостей11. Он выделил четыре различных типа архитектурных планов крепостей: 1) грубо-овальные в плане; 2) прямоугольные, но с неравными сторонами; 3) квадратные; 4) две крепости прямоугольной формы, но с выступающими башнями по углам и с боков. Отбросим в сторону четвертый тип, так как крепости с башнями, выходящими на поверхность в углах и по сторонам, датируются с VIII по VI век до Р. Х., т.е. были построены значительно позднее, в эпоху разделенных царств. Интересующие нас три типа

Рис. 2. Эйн-эль-Кудейрат*.

* Приводится по работе: Cohen R. The Fortresses...

являются укреплениями раннего периода. По керамике они идентичны и датируются X (XI) веком до Р. Х. Очевидно, что такие небольшие крепости с гарнизонами не имели ни возможности, ни смысла для самостоятельного существования без сильного централизованного государства.

Таким образом, исследования в этом направлении приносят результаты.

Очень важными для дальнейшего изучения вопроса оказались недавние раскопки Й. Гарфинкеля в Хирбет Кейафе, обнаружившего иудейский город XI–IX веков до Р. Х. и древнейший образец древнеизраильской письменности12.

Гарфинкель предположительно идентифицировал городище Хирбет Кейафы с упоминаемым в Священном Писании городом Шаараим (Нав 15:36), так как он являет уникальным примером города с двумя воротами (Шаараим — евр. «город ворот»)13. По комплексу керамики и радиоуглеродному датированию нескольких оливковых косточек город относится к железному веку IIа. Просуществовал он совсем недолго — с конца XI и до начала IX века до Р. Х.14 Датировка города по- лучается очень точной и по причине существования только двух слоев: слоя железного века IIa и слоя эллинистического периода — небольшой крепости в верхнем слое.15 Он был разрушен в результате какого-то нашествия еще до Шешонка. О нашествии свидетельствуют камни для метательных орудий, застрявшие даже в керамических сосудах.

Каковы были характерные особенности поселения в Иудее в начале железного века IIA? Традиционное течение в археологии относит построение укрепленных городов к X веку до Р. Х.16 С другой стороны, сторонники низкой хронологии датируют ту же строительную деятельность IX в. до Р. Х. Херцог и Сингер-Авиц предположили, что железный век IIA должен подразделяться на два этапа на юге. К раннему железному веку IIA они относят следующие поселения: Арад XII, Беер-Шева VII, Лахиш V, Баташ IV и Масос II. Это не укрепленные города; вернее, ограды с домами располагались по краям поселения. Исходя из их анализа, можно утверждать, что только в конце железного века IIA (около середины ІХ века до Р. Х.) впервые были построены укрепленные поселения Арад XI, Бе-ер-Шева VI и Лахиш IV.

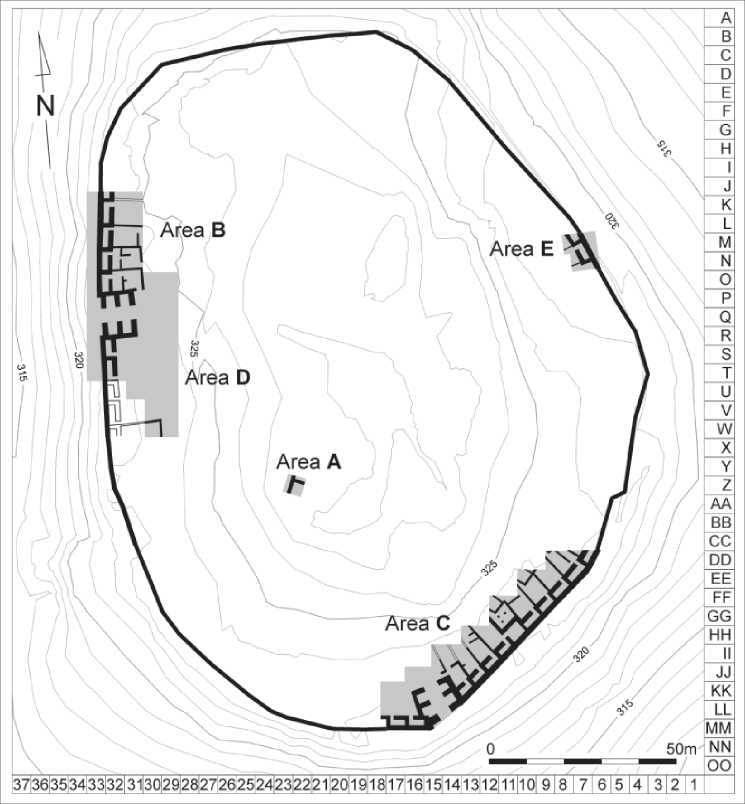

Хирбет Кейафа окружен массивной стеной с эскарповой галереей длиной 700 метров и толщиной 4 метра. Она построена из камней, зачастую достигающих веса 4‒5 тонн каждый, а камни восточных ворот — 10 тонн. На постройку этих укреплений потребовалось около 200 000 тонн камня. Ворота с четырьмя камерами, верхняя часть которых построена из тесаных камней, были расположены в западной части города. Очевидно, что скорее это был укрепленный город, чем деревенское поселение.

Рис. 3. План раскопок Хирбет Кейафы*.

Город обладает несколькими уникальными характеристиками. Его площадь около 2,3 га, т.е. он значительно превышает по размеру многие другие иудейские города того времени, больше только Иерусалим

* Garfinkel Y. The Davidic Kingdom in Light of the Finds at Khirbet Qeiyafa // City of David. Studies of Ancient Jerusalem. Jerusalem, 2011.

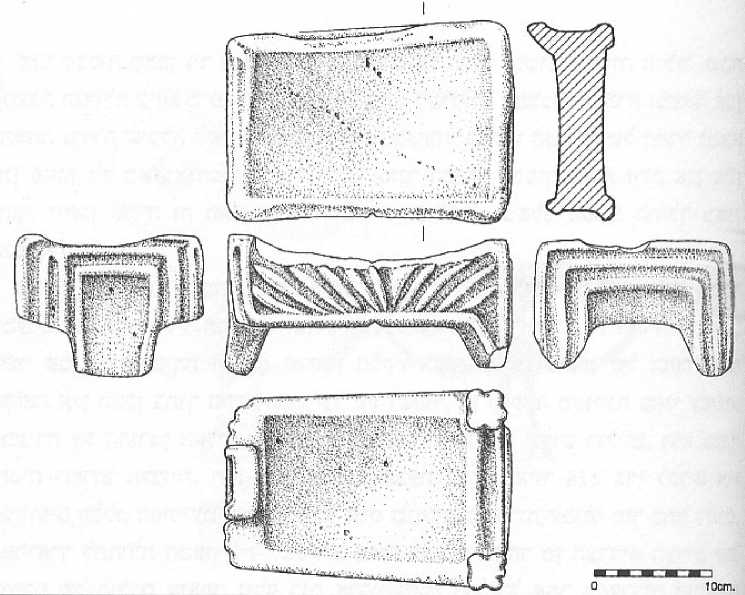

Рис. 4. Изображение переносного алтаря из Хирбет Кейафы*.

и Лахиш. Экспедицией Гарфинкеля доказана специальная планировка города: изначально проложенная система канализации, спланированная до построения домов и улиц; планировка помещений в казематных стенах под общественное использование (что не характерно для древних городов); наконец, администрация, не характерная для филистимлян и ханаанеев (отсутствие царского дворца). Это говорит о том, что город планировался и управлялся из какого-то внешнего административного центра. Массивная конструкция городских стен Хирбет Кейафы, на которую потребовалось 200 000 тонн камня, и восточные городские ворота из двух камней весом каждый около 10 тонн свидетельствуют скорее о мощи централизованного государства, чем о самостоятельной структу ре, как предполагал Финкельшт ейн.

* Garfinkel Y. The Davidic Kingdom in Light of the Finds at Khirbet Qeiyafa.

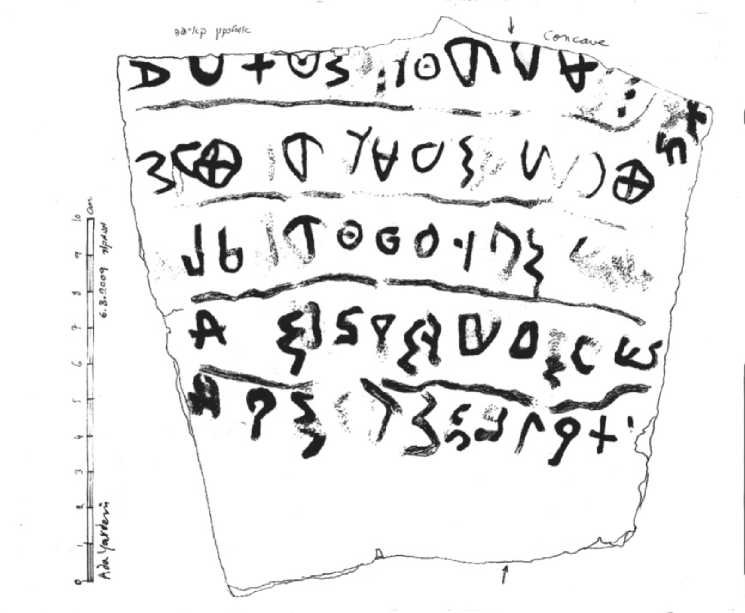

Рис. 5. Прорисовка остракона из Хирбет Кейафы.

Отсутствие социального расслоения, которое отражается в однообразии домов, т.е. отсутствие противоречия «дворцов» и «трущоб», говорит о принадлежности поселения израильскому обществу в ранний период монархии.

Печати на ручках кувшинов (традиция, характерная только для Иудеи) говорят о централизованных поставках продовольствия из регионов в центр государства.

Отсутствие свиных костей и культ без изображений практически однозначно доказывают, что поселение принадлежало евреям. На переносном алтаре из Хирбет Кейафы нет никаких изображений. В то же время на аналогичном ханаанейском алтаре из Тель-Рехов присутствуют многочисленные изображения женских божеств (Астарт).

С большой долей уверенности можно утверждать, что надпись на известном остраконе сделана протоханаанейским письмом, по всей вероятности, на древнееврейском языке, хотя читаются однозначно всего лишь несколько слов. Во всяком случае, это доказывает существование грамотности в данный период.

При этом в городе практически отсутствует филистимская керамика. О чем может говорить расположение Шаараима вблизи крупных филистимских городов — напротив Гата (в Синодальном переводе — Геф), до которого около 12 километров? По всей видимости, только о том, что город-крепость принадлежал крупному, независимому от филистимлян и централизованному, вероятно, с единой столицей Царству. В данном случае умножать сущности нет никакой необходимости.

Даже скептику И. Финкельштейну, побывавшему на раскопках в 2011 году, стала очевидна несомненность существования в Х веке если не единой монархии, то Иудейского царства17.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: вся приведенная выше совокупность фактов предоставляет доказательства существования в Х веке до Р. Х. единой монархии. После раскопок Й. Гарфинкеля в Хирбет Кейафе можно считать доказанным существование Единого царства, по крайней мере в Иудее. Необходимо отметить, что автору представляется крайне перспективным направлением продолжение изучения малых поселений и крепостей железного века в южной части Иудеи для лучшего понимания истории возникновения и существования древнеизраильской монархии. Кроме того, раскопки в южной Иудее проливают свет и на древнейшую историю Иерусалима.

Список литературы Проблема существования объединенной израильской монархии в X веке до Р.Х. в свете современных исследований иудеи

- Aharoni Y. Forerunners of the Limes Iron Age Fortresses in the Negev//Israel Exploration Journal. 1967. № 17.

- Cohen R. Did I Excavate Kadesh-Barnea? Difficulty of Site Identification and Absence of Exodus Remains Poses Proble // Biblical Archeological Review. Vol. 7. May/Jun. 1981. № 3. URL: htp://members.bib-arch.org/publication.asp?PubID=BSBA& Volume=7&Issue=3&ArticleID=1 (дата обращения: 11.09.2015).

- Cohen R. Te Fortresses King Solomon Built to Protect His Southern Border., 1985. URL: htp://www.bible.ca/archeology/fortresses-king-solomon-built-to-protecthis-southern-border-rudolph-cohen-1985ad.html (дата обращения: 11.09.2015).

- Garfinkel Y. Te Davidic Kingdom in Light of the Finds at Khirbet Qeiyafa. P. 14-34. Библейская археология Протоиерей Александр Тимофеев

- Garfinkel Y., Ganor S. Khirbet Qeiyafa: Sha`arayim//Te Journal of Hebrew Scriptures. 2008. Vol. 8. P. 1-10

- Garfinkel Y. Te Davidic Kingdom in Light of the Finds at Khirbet Qeiyafa//City of David. Studies of Ancient Jerusalem. Jerusalem, 2011.

- Glueck N. Te Negev//Biblical Archaeologist. 1959. № 22. P. 82-97.

- Finkelstein I., Mazar A. Te Qest for the Historical Israel. Debating Archaeology and the History of Early Israel/Ed. by B. B. Schmidt. Leiden; Boston, 2007.

- Finkelstein I., Herzog Z., Singer-Avitz L., Ussishkin D. Has King David’s Palace in Jerusalem Been Found? // Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University. Vol. 34. № 2. Tel Aviv University, 2007. 9. Reich R. Where Jerusalem’s History Began // Israel Exploration Society and Biblical Archaeology Society. Jerusalem, 2011.

- Te Amarna Tablets from Palestine. Cambridge, 1975.