Проблемно-ориентированный анализ обучения психологии в вузах МВД России

Автор: Уразаева Г.И.

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Гуманитарные науки

Статья в выпуске: 3 (5), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагается авторская модель формирования целевых установок у будущих юристов-сотрудников ОВД и приоритетных направлений их профессионального обучения на примере изучения учебной дисциплины «психология в деятельности сотрудников ОВД», которая ориентирована на усвоение социально-психологических закономерностей и механизмов развития личности с целью ее дальнейшей самореализации.

Короткий адрес: https://sciup.org/142197413

IDR: 142197413

Текст научной статьи Проблемно-ориентированный анализ обучения психологии в вузах МВД России

В статье предлагается авторская модель формирования целевых установок у будущих юристов-сотрудников ОВД и приоритетных направлений их профессионального обучения на примере изучения учебной дисциплины «психология в деятельности сотрудников ОВД», которая ориентирована на усвоение социально-психологических закономерностей и механизмов развития личности с целью ее дальнейшей самореализации.

Ситуация в образовании и различных областях социально-экономического развития России характеризуется заметным возрастанием общественной потребности в применении психологических знаний во всех областях жизни общества.

Возрастает значение практической психологии в рамках экономической инфраструктуры, все более востребованными являются психологические знания в сфере образования, воспитания, здравоохранения, в области физкультуры и спорта, при разрешении проблем семьи, организации свободного времени, в рекреатах (т.е. центрах восстановления здоровья и работоспособности).

Попытка рассматривать какие-либо процессы в организации (экономические, технологические, социальные, педагогические, юридические) в отрыве от психологии может привести к непредсказуемым последствиям. Психология включается в реальную жизнь и в процессы управления социальными явлениями: в формирование реальных общественных, в том числе правовых, отношений, в воспитание граждан общества, в оптимизацию всех сторон социально-экономической жизни государства.

Следует учитывать общественный заказ к ведомственным образовательным учреждениям МВД России в подготовке сотрудников правоохранительных структур, владеющих системой теоретических знаний по психологии в единстве с практическими методами изучения и регуляции поведения человека, а также взаимоотношений самого сотрудника в профессиональном и межличностном общении. Нам представляется, что в современных условиях бурно меняющейся социальной действительности особое значение приобретает целевая установка в профессиональном обучении на формирование психологической готовности выпускника к действиям в ситуации неопределенности, к оперативному и качественному выполнению служебных задач в экстремальных условиях. Это предполагает развитие у курсантов и слушателей творческих способностей, разнообразных форм мышления, способности к сотрудничеству с другими людьми, умения достигать профессиональных целей посредством взаимодействия с гражданами.

Особенностью преподавания психологических дисциплин как образовательных программ является недостаточность их преподавания в традиционном смысле, предполагающем изучение материала в строгом соответствии «вопрос – ответ» на лекционных и семинарско-практических занятиях. Основанием для овладения обучающимися психологической составляющей профессионального юридического образования является понимание, формирующееся в процессе совместного интерактивного обсуждения социальных, в том числе жизненных, ситуаций, диалогов в эвристической форме на профессиональные темы. Мышление и сознание обучаемых формируются под влиянием анализа апперцепции, в том числе неосознаваемых сторон поведения и его механизмов. Обучение в данном случае выступает как процесс формирования психологических знаний, умений, навыков через аналитически оцениваемый опыт личности и рефлексию деятельности, поведения в различных ситуациях межличностного взаимодействия.

Обучение основам общей и юридической психологии будущих сотрудников правоохранительных структур – это обучение не только внешним формам деятельности (диагностике индивидуальнопсихологических особенностей личности собеседника, коррекции слабых сторон собственного характера, исследовательским умениям, важным в служебной деятельности, развитию коммуникативных качеств и умения вести переговоры), но и формированию мыслящей личности со всеми ее фундаментальными нравственными характеристиками. В их числе ценностное отношение к миру и к самому себе, иерархия мотивов, рефлексивность социально-значимых действий и поступков и т.п.

Вряд ли возможно качественное научение психологическим приёмам адекватного, правомерного воздействия на людей и установления коммуникативного контакта, способам регуляции собственного поведения и психических состояний за годовой период изучения психологической дисциплины. Этому мастерству нужно учиться постоянно у людей, профессионально владеющими необходимыми умениями (преподавателей, наставников) в процессе интерактивного общения с ними. Поэтому курсанты и слушатели, обучающиеся психологическим дисциплинам, не должны ограничиваться полученными знаниями на лекциях или семинарско-практических занятиях, но и посещать постоянно действующие методические и научные семинары и конференции, кружки, факультативные курсы, мастер-классы, практические, тренинговые занятия по формированию профессионально-значимых умений, тематические встречи с профессиональными психологами по различным проблемам современной науки, важным для юридической практики.

Например, в рамках кружка «Юридическая психология», действующего в Казанском юридическом институте МВД России, курсанты в диалогичном общении с практическими психологами выстраивают собственную профессиональную позицию путём аналитической оценки собственного психологического опыта на примере коммуникативных и поведенческих ситуаций наставника.

Одной из задач преподавателя является качественный анализ профессиональноважной психологической информации и методов ее самостоятельного выявления и познания. Соответственно необходима иллюстрация рассматриваемых феноменов поведения, общения, деятельности людей с использованием литературных источников классической психологии и результатов продуктивной деятельности и поведения человека. В связи с этим библиотечные фонды образовательных учреждений МВД России необходимо пополнять не только базовыми учебниками, но и фундаментальными трудами классиков отечественной и зарубежной психологии, а также различными видами практикумов, в том числе в электронной форме.

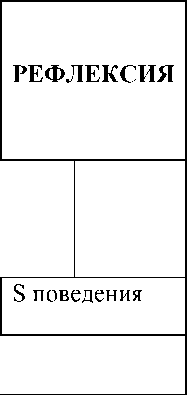

Другой не менее важной задачей можно назвать изменение и структурирование содержания сознания и самосознания обучающегося, развитие возможностей самоанализа, самооценки, рефлексии. В данном случае психологические познания обучающихся будут неполноценным без специальной педагогической работы по формированию таких профессиональноориентированных умений, как установление психологического контакта с людьми различных возрастов, оказание влияния посредством убеждения, аргументации высказанных суждений.

Например, для следователя на допросе одним из ведущих профессиональнозначимых качеств является умение разговорить собеседника. В настоящее время учебные планы образовательных учреждений МВД России обычно не предусматривают психологоориентированных спецкурсов (по диагностике личности и психологии общения, по психологической подготовке сотрудников органов внутренних дел, в том числе к коммуникативным ситуациям и др.). В связи с этим целесообразно было бы ввести в учебные планы специальности предмет «Тренинг деловой риторики, ведения диалогов, бесед».

Исходя из особенностей оперативнослужебной деятельности будущих сотрудников органов внутренних дел при обучении психологическим дисциплинам целесообразно ориентироваться на стратегию личностно-ориентированного и коммуникативно-развивающего обучения [2]. Реализуется конкретная модель – ситуация совместной продуктивной и творческой деятельности обучающего с курсантами и слушателями. Главная роль в побуждении к многообразным формам социальных и межличностных взаимодействий между участниками обучения принадлежит продуктивным и творческим задачам, анализу конкретных случаев из практики, использованию практического опыта деятельности.

Исследователи рефлексивной деятельности предлагают приёмы, позволяющие выйти на новый уровень развития у обучаемых навыков рефлексии, самоанализа, самоорганизации, снимающих психологические затруднения в общении [2]. Эти исследования помогают решить главную задачу, связанную с отработкой технологии учения (добывания знаний), технологии коммуникативной деятельности и саморегуляции.

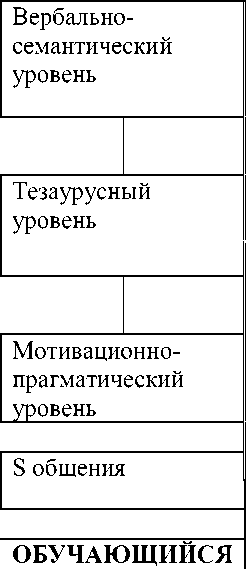

Основные характеристики процесса взаимодействия субъектов коммуникативноразвивающего обучения представлены нами на рис.1.

Учебное содержание представляется преподавателем на двух разных уровнях: государственного стандарта и вариативном. Педагог осуществляет проектное управление обучением, выстраивает таксономию цели познавательной деятельности с указанием уровня усвоения учебной единицы:

-

• знания (узнавания, запоминания, воспроизведения);

-

• понимания (объяснения, изложения, интерпретации);

-

• применения на практике (по образцу, в сходной или изменённой ситуации);

-

• абстрагирования, конкретизации, обобщения и систематизации;

-

• ценностного отношения.

С позиции коммуникативно-развивающего обучения следует дополнить этот набор классом рефлексивных задач (рефлексивное управление). Рефлексивное управление связано с выделением и осознанием самого субъекта познания и обобщением способов его собственной мыслительной деятельности (В.Я. Ляудис), осознанием используемых приёмов построения алгоритмов когнитивных действий. Так, например, на уровне знания выделяются «ступеньки» осознания, самосознания (в смысле соотнесения нового знания с существующей системой представлений), переживания (аффективной оценки), актуализации-реализации.

Рефлексия задач в процессе взаимодействия на практическом занятии обучащегося с учебной группой обуславливает осознание уже усвоенных, приобретённых когнитивных способов решения проблемы, а также построения индивидуальных подходов к её разрешению. Это подводит курсантов и слушателей к самообучению, что является одной из основных характеристик субъекта деятельности и поведения. Опытные преподаватели помнят о том, что повышение уровня подготовки кадров до его адекватности задачам, решаемым в настоящее время, во многом зависит от эффективной организации учебного процесса и, в первую очередь, от его направленности на привитие навыков профессиональной деятельности в команде, способствующей успешному функционированию подразделения, в рамках которого она действует.

Адаптивность личности выпускника юридического вуза МВД России зависит от сформированности основных жизненно важных умений. Иллюстрируя эту психологическую закономерность, можно сослаться на мнение Роджера Кирка о том, что успешность социальной адаптации определяется формированием следующих умений [5]:

-

• индивидуально-психологические умения, значимые для личности в системе отношений;

-

• групповые, связанные с необходимостью взаимодействовать в группе;

-

• управленческие, необходимые для самоорганизации личностью своей жизнедеятельности, поведения и общения.

Содержание каждой группы умений раскрывается следующим образом:

-

• индивидуально психологические умения: ориентация на цель и достижение успеха, самоуважение и уважение других познание себя (самоанализ и адекватная оценка своих сильных и слабых сторон), уверенность в себе, социальная зрелость и ответственность, способность адекватно выражать свои эмоции и чувства, давать и получать обратную связь, умение наблюдать за собой и другими и фиксировать результаты;

-

• групповые умения: социальные потребности и чувства, понимание того, как важно уметь работать в группе, дифференциация индивидуальных задач в коллективной деятельности и условий их совместного решения, различение задания и процесса, способность продуктивно работать в совместной деятельности, внимательно и терпимо относиться к другим, поддерживать их, опираясь на сильные стороны личности, понимание важности лидерства в коллективной деятельности, ориентация на оптимальные стили лидерства, способность творчески усваивать информацию и передавать ее другим;

-

• управленческие умения:

организованность личности и способность своевременно и эффективно справляться с возникающими жизненными задачами, способность планировать и прогнозировать последствия своих действий и коллективных усилий, ранжировать стоящие задачи и устанавливать приоритеты, контролировать свое время и время других в процессе взаимодействия с ними, способность самостоятельно решать задачи, способность оперативно принимать наиболее оптимальные решения, способность к переговорам.

Д. Хэмблин выделяет еще две группы умений [4]:

-

• умения, связанные с самореализацией личности (ориентация на себя);

-

• умения, обеспечивающие эффективную взаимосвязь с другими людьми (ориентация на других).

В качестве наиболее важных умений к научению и адаптации выделяются следующие: адекватная самооценка установка на стратегию научения и взаимодействия; вербализация собственной точки зрения с сохранением способности воспринимать точку зрения другого.

Такое последовательное и интегрированное содержание образования находит отражение в формировании у слушателей субъективной образнопонятийной модели профессиональной деятельности. Затем в процессе профессиональной адаптации происходит конкретизация субъективной образнопонятийной модели деятельности к определенному объекту труда и конкретной социальной и профессиональной ситуации.

Оптимальным ориентиром в постановке и реализации учебно-развивающих задач в процессе психологической подготовки курсантов и слушателей вузов МВД России может выступать система профессионально важных качеств. Непродуктивным является процесс развития каждого профессионально-важного качества в отдельности. Формирование одних психологических характеристик неизбежно скажется на изменении других. Понимание этого направляет педагога на поиск таких подходов и форм работы по организации учебно-развивающих условий, которые бы способствовали бы развитию целостных профессиональных симптомкомплексов.

Как уже отмечалось, в условиях глобальных инноваций во всех областях общественной и индивидуальной жизни актуальной задачей является выбор адекватной стратегии образования, способной обеспечить социальнопсихологическую адаптацию выпускника вуза к изменяющейся действительности. Эта задача предполагает необходимость дальнейшей разработки таких острых для профессиональной педагогики проблем, какими являются, на сегодняшний день, проблемы нравственного воспитания, познавательной и социальной мотивации

Качество профессиональной подготовки выпускников вузов МВД России и их полноценной адаптации к условиям служебной деятельности и взаимодействию с людьми зависит и от успешного выполнения психолого-педагогических учения, качественной профориентации и задач преподавателями непрофилирующих выбора профессии, высококвалифицированных

ПЕДАГОГ

подготовки дисциплин.

кадров и др.

S общения

S поведения

S учебной деятельности

Управление коммуникацией

|

Рефлексивное управление |

Проектное управление обучением |

Таксономия целей (уровни усвоения):

-

1. Знание (запоминание, воспроизведение)

-

2. Понимание (объяснение, изложение, интерпретация)

-

3. Применение (по образцу, в сходной или измененной ситуации)

-

4. Обобщение и систематизация

-

5. Ценностные отношения

S учебной деятельности

Рис. 1 Модель структуры взаимодействия субъектов коммуникативно-развивающего обучения

Список литературы Проблемно-ориентированный анализ обучения психологии в вузах МВД России

- Вульфов Ю.З., Харькин В.Н. Педагогика рефлексии. М., 1995.

- Комлев Ю.Ю., Демидов В.Н., Уразаева Г.И. Выпускники юридического вуза в органах внутренних дел: проблемы адаптации. Казань: КЮИ МВД России, 2003.

- Hamblin D.A. Pastoral Programme. Oxford: Basil Blackwell, 1987.

- Kirk R. Learning in action. Oxford: Basil Blackwell, 1987.