Проблемные аспекты применения рекуперативных теплообменников в процессах утилизации горячих промышленных стоков

Автор: Пелевин Ф.В., Тимченко В.И., Илиев А.Г.

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Эксплуатация и ремонт оборудования

Статья в выпуске: 4 т.2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Конструктивные, теплотехнические и гидравлические параметры дополнительного теплообменника в локальной системе подогрева холодного теплоносителя горячими промстоками определяются данными тепловых и пароконденсатных балансов теплоёмких предприятий коммунального хозяйства. Технологическое оборудование фабрик-прачечных можно рассматривать как теплоиспользующее оборудование, то есть как теплообменные аппараты. При оптимальных скоростях потоков оптимальным диаметром каналов теплообменника является такой, при котором сумма местных сопротивлений равняется сопротивлению трения.

Тепловой и пароконденсатный баланс, теплоемкие предприятия коммунального хозяйства, дополнительный теплообменник

Короткий адрес: https://sciup.org/140208990

IDR: 140208990 | УДК: 658.264

Текст научной статьи Проблемные аспекты применения рекуперативных теплообменников в процессах утилизации горячих промышленных стоков

Энергетическая программа Российской Федерации предусматривает реализацию потенциала технологического энергосбережения. В связи с этим заслуживают внимания теплоёмкие предприятия коммунального хозяйства, в т.ч. фабрики-прачечные. Технологическое оборудование фабрик-прачечных можно рассматривать как теплоиспользующее оборудование, т.е. теплообменные аппараты. Стиральные машины представляют собой смесительные теплообменники, в которых происходит нагревание рабочей жидкости (водопроводной воды) паром путём барботажного подогрева или электроподогрева. В результате технологических процессов стирки присутствуют промышленные горячие стоки, имеющие определенный тепловой потенциал, который можно использовать в локальной системе подогрева рабочего теплоносителя горячими промстоками в дополнительном теплообменнике. Так, по данным технологических карт стирки белья расход воды на стирку 1 кг белья, а значит и количество горячих промстоков, составляет 38—40 л, среднестатистическая температура промстоков — 60—750С.

В процессах утилизации теплоты промстоков важным является выбор дополнительного теплообменного аппарата, определяющего эффективный теплообмен, т.е. высокие коэффициенты теплообмена, оптимальную скорость теплоносителей, минимальные конструктивные и эксплуатационные затраты.

Исходными данными для выбора дополни- тельного теплообменника являются тепловая производительность, температурные режимы технологических процессов (параметры первичных и вторичных теплоносителей). Выбор оптимального теплообменного аппарата предлагается выполнить на основе анализа приведенных затрат.

В случае нагрева водопроводной воды горячими промстоками приведенные годовые затраты П (руб/год) складываются из

IT = H-pQ + Пт + Пн + Т7Э, (1)

где П ТО — затраты на дополнительный рекуперативный теплообменный аппарат, П Т — стоимость израсходованной водопроводной воды (холодного теплоносителя), П Н — затраты на нагнетатель холодного теплоносителя (насос, запорно-регулирующую арматуру), П Э — стоимость израсходованной электроэнергии.

Годовые затраты на теплообменный аппарат П ТО складываются из отнесенных к одному году срока окупаемости капитальных вложений в теплообменный аппарат, амортизационных отчислений и расходов на текущий ремонт:

Пто = ^то " r , (2)

где r – суммарный коэффициент амортизационных отчислений,

( 1. . )

I + a + о

J

Входящие в уравнение 2 капитальные вложения в теплообменный аппарат определяются по формуле:

– стоимость монтажа, руб .

Поверхность теплообмена из уравнения теплопередачи

Q = Ф roFA A t —FF = ^ TO-Q , (5)

k • At где TO — коэффициент запаса, принимается 10—15%

Q — тепловой поток горячих промстоков, Дж/ч ;

k — коэффициент теплопередачи, Дж/м2•К•ч ;

t — средний температурный напор, К .

С учетом (3) и (4)

Q . (6)

11 TO rTO TO 1 A k • At

Стоимость (годовая) холодного теплоносителя определяется по формуле:

Пт = ST • VT ■ , (7)

где S T — удельная стоимость холодного теплоносителя (водопроводной воды), руб/м3 ;

V T — объёмный расход холодного теплоносителя, м3/ч ;

— число часов работы фабрики-прачечной, ч/ год .

Из уравнения теплового баланса:

Q = CPVTpT6t; v=T = —Q (8)

P cp t

С учетом уравнения теплового баланса уравнение (8) можно привести к виду:

ПT = S T 'T ^ Q , (9)

c t • P t • 8 tT

■ = S • F

TO °TO 1

Стоимость 1 м2 поверхности S TO ( руб/м2 ) теплообменника является среднестатистической величиной. Она определяется для отдельных типов реально существующих теплообменников по формуле

где — удельная теплоемкость теплоносителя, Дж/кг•К ;

T — плотность теплоносителя, кг/м3 ;

t T — разность между температурами теплоносителя на выходе и входе, К .

Годовая стоимость электроэнергии:

c _ to + Mm S TO =

F

,

S3 •! • N

Пн

где F — поверхность теплообмена, м2 ;

— стоимость теплообменника, руб ;

где S — удельная стоимость электроэнергии, руб/кВт ;

N — потребляемая мощность, кВт ;

— КПД насоса.

Затраты на насос:

Пн = rH -К„(10)

п Н п7х где — капиталовложения в насос, численные значения которых можно оценить по формуле:

Кн = S' + SH - N,(11)

где S'и и S — стоимостные коэффициенты, зависящие от типа насоса, его конструктивных особенностей и электродвигателя. Данные коэффициенты определяются как среднестатисти- ческие для насосов одного типа.

Гидравлическое сопротивление состоит из сопротивления трения:

РРТР = ^- w "Y2 , TP d 2 2 g - 3600 2

и суммы местных сопротивлений:

Д Р = C- w 2-Y

M 2 g - 36002

.

В этих формулах: L - длина пути потока, м ; ^ - коэффициент сопротивления трения; С, - сумма местных сопротивлений; w - скорость потока, м/ч ; у т = p T g — удельный вес теплоносителя, Н/м3 .

С учетом стоимости электрической энергии и суммарных гидравлических сопротивлений получаем выражение:

I „ S ., -т | w 2 - н • V -Я- т

И э + П н = S я - rH +| S н - г„ +--I х------------------ э Н н н \ н н 2 - 36ОО3-103

( S. л) (14)

= S ч - Гц +1 Sh - Гц + I - C - W2 - Ф и - V - ^ - Р г, HH HH 0 H T ных отчислений

S — удельная стоимость электроэнергии, руб/ кВт;

— КПД насоса;

φН — коэффициент запаса

W - скорость потока, м/ч ;

T — плотность теплоносителя, кг/м3 ;

V — объёмный расход холодного теплоносителя, м3/ч ;

τ — число часов работы.

λ — коэффициент местных сопротивлений d — диаметр трубопровода.

Из выражений 1, 5, 7 и 12 следует:

+ I S н - Г н

JJ = STO ■ Фто ■ rTO ■ Q + ST't ' Q + S' . Г + k - Nt CT • pT • StT H H

S ,x (15)

+—-— I • C 0 • w 2 • ф н • V • Q • P t- Пи J

Анализ полученной формулы 15 позволяет сделать вывод: чем больше коэффициент теплопередачи k и разность температур греющего и нагреваемого теплоносителей Δ t , тем меньше приведенные затраты.

Определение оптимальной скорости движения теплоносителей в дополнительном рекуперативном теплообменнике

Для любого случая теплообмена, в котором теплоносители не изменяют своего агрегатного состояния, приведенные затраты можно выразить следующим образом:

S TO ■ Гто -ф то ■ Q I S3 -T I

=+ I S ■ Гн +I х k-At ( н н Т]н J

L 3 (16)

^ +^ T I- C 0 - w 2 ^ н ■ V - Pt +^^', d J где C0 = V(- -36003 -103)- введенная для упрощения записи формул постоянная;

где

Z”'=

S t -t- Q C^t * P t *^tT

+ S^ Г н

П =

L

L + X — d

-

— коэффициент сопротивления системы;

SН и SН' — стоимостные коэффициенты, зависящие от типа насоса и его конструктивных особенностей;

rН — суммарный коэффициент амортизацион-

— сумма составляющих, не зависящих от w . Коэффициент теплопередачи:

k = -^ , (17)

-

1 + R' a

где R — сумма термических сопротивлений, не- зависимых от w.

Для турбулентного режима движения:

b -P Pr y w x

a =-----:—

V x - d 1- x

.

X

С учетом вышеизложенного

S TO - r TO 'Ф тО ' Q Г R* + d -v

A t

b ■ Pr y - X - w x

„ ^ 'T 1

SH ■ r H +^— Iх

C 0 ■ w 2 ■ Ф н ■ V ■ P r + X/7'

Последнее уравнение можно привести к виду

П = m1 w x + nw 2 + C 1 , (20)

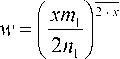

Минимум функции П=f(w) определяется условием:

^- = - xm 1 w ”(1+ x ) + 2 n 1 w = 0 , (21)

d w

Определение оптимального диаметра труб

Для любого случая теплообмена, в котором рассматриваемая жидкость не изменяет своего агрегатного состояния, а поверхность нагрева в процессе эксплуатации не загрязняется, приведенные затраты определяются согласно уравнению 20, которое можно привести к виду:

П = m2 d1 x + n 2 d 1 + C2.

Минимум функции П=f(d) определяется условием:

ап . ..

— = m2 (1 - x)d - nd 2 = 0.

ad 2X 72

Решив последнее уравнение и подставив значения m2 и n2 , получим

поэтому

После расшифровки и несложных преобразований

w =

где

S 2 =

c 5 t d 1 - x - 4 , 6-1013 - cT

S----

2 A t b -Q

Ф TO " STO " r TO

e So ^ ’ SH ■ rH +-----

Ф = ;

X - Pry

w 2 + x A t b - L

S 2 Ф ' I- - 9 , 2 - 1013 - ( 1 - x )

1 2+x

Ф ,

J

a =^L+t; . (24) d

При движении холодного теплоносителя

внутри труб:

w = 2 , 64 - 10 5 1 S 2 - —

I 2

-

d ° 2 - Ct ^Y , 3 5 7

--------^ -Ф I

Q

,

. (25)

Для горячих промстоков в межтрубном про-

странстве

0 , 4 0 , 305

w = 2 , 2 - 105 1 S 2 - — - d----C^- -Ф , , .м/ч. (26)

( 2 A t 0 , 6Ц J '

Таким образом, при этом значении d приведенные затраты являются минимальными.

Подставив в уравнение 29 оптимальные значения скорости выражения 23, можно получить следующее выражение для диаметра:

d = , м , (30)

где i — число ходов.

При выполнении условия (30) выполняется равенство:

^Pm = ^P tp ,

где NPM - сумма местных сопротивлений теплообменника;

Z^Pyp - сопротивление трения теплообменника.

Таким образом, следует, что при оптимальных скоростях потоков оптимальным является такой диаметр каналов теплообменника, при котором сумма местных сопротивлений равняется сопротивлению трения.

Конструктивные, теплотехнические и гидравлические параметры дополнительного теплообменника в локальной системе подогрева холодного теплоносителя горячими про-

мстоками определяются данными тепловых и пароконденсатных балансов теплоёмких предприятий коммунального хозяйства. Очевидно, для выполнения условий оптимального режима эксплуатации дополнительного теплообменника необходимо провести теоретические исследования по подбору из типов существующих теплообменников, уделяя внимание конструктивным особенностям и материалу его изготовления.

Список литературы Проблемные аспекты применения рекуперативных теплообменников в процессах утилизации горячих промышленных стоков

- Основные направления энергетической политики Российской Федерации на период до 2010 г. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.

- Лаверов Н.П. Топливно-энергетические ресурсы: доклад академика Н.П. Лаверова//Вестник Российской академии наук, 2006. Т. 76, № 5.

- Сапронов А.Г., Шаповалов В.А Энергосбережение на предприятиях бытового обслуживания: Учебное пособие/Под ред. Сапронова А.Г. Шахты: ЮРГУЭС, 2000.

- Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1996.