Проблемы датирования неаттических канфаров классических форм

Автор: Егорова Татьяна Валерьевна

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу проблем датирования канфаров классических форм, выпускавшихся в мастерских Малой Азии, Македонии, Фессалии, Фракии и других античных центров с последней трети IV до середины - конца II в. до н.э. Эти проблемы тесным образом связаны с вопросами выявления центров их изготовления, к постановке и решению которых в последнее время наблюдается повышенный интерес. В статье даны основные характеристики форм классических канфаров в зависимости от времени и центра их производства. Собраны сведения об опубликованных фрагментах и целых сосудах, а также впервые публикуются пять поздних неаттических канфаров, найденных на территории Пантикапея и Танаиса. Рассматриваются общие тенденции и особенности в их развитии. Морфологическое сравнение неаттических канфаров с их аттическими прототипами дает возможность сделать вывод об их синхронном развитии. Анализ форм и пропорций двух из трех основных вариантов канфаров, относящихся к группе Понтийской эллинистической керамики, а также контекстов, в которых они были найдены, в том числе на памятниках, расположенных в Северном Причерноморье, позволил проследить трансформацию формы в сторону изменения пропорций, а именно вытягивания профиля и/или постепенного уменьшения объема тулова в хронологический промежуток от третьей четверти III до начала - середины II в...

Причерноморье в эллинистическое время, античная керамика, производство чернолаковой посуды, канфары, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/149130837

IDR: 149130837 | УДК: 902(652):641.546 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.1.10

Текст научной статьи Проблемы датирования неаттических канфаров классических форм

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Егорова Т. В., 2019. Проблемы датирования неаттических канфаров классических форм // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 1. С. 123–137. DOI:

Чернолаковые канфары классических форм относятся к одному из наиболее популярных типов сосудов для питья, использовавшихся на территории античного мира с середины IV до середины III в. до н.э., хотя время их производства укладывается в более широкие хронологические рамки – от второй четверти IV до II в. до н.э. [Sparkes, Talcott, 1970, p. 122; Rotroff, 1997, p. 83–85; Bozkova, 1997, p. 9; Егорова, 2009, c. 24–28; Schäfer, 1968, S. 33–42; Drougou, 1991, p. 140; и др.]. Для этой формы сосудов характерны глубокое вместилище с резким делением на высокое горло и гладкое или каннелированное тулово, вертикальные ручки и профилированная ножка на более или менее высоком стволе, в некоторых случаях – профилированный поддон. В значительном количестве их производили в аттических мастерских, и масштабы этого производства поистине поражают, если учитывать процент их встречаемости не только в Средиземноморье, но и в Причерноморье как на греческих, так и на варварских памятниках [Егорова, 2009, с. 137, 138; Лимберис, Марченко, 2017; и др.]. С этим в значительной степени связан тот факт, что хронология аттических канфаров довольно хорошо разработана [Robinson, 1950, p. 274–294; Sparkes, Talcott, 1970, p. 122; Rotroff, 1984, p. 348–349; 1997, p. 83–85; Егорова, 2000, с. 137–145; 2009, с. 25, 26].

На данный момент на основании сопоставления морфологии чернолаковых сосудов и ареометрических анализов глин можно считать установленным, что их выпуск был налажен не только в Аттике, несомненно лидировавшей по количеству таких изделий, но и в некоторых других античных центрах [Bozkova, 2005; 2014, p. 211; Drougou, Touratsoglou, 1991; Πουλιος, 1994; Εγγλεζου, 2005, σ. 167; Kallini, 2013, p. 60–62; Lungu, 2013, p. 56–57, 288–289; Bulut, 2013, p. 81].

Несмотря на то что наибольшее внимание исследователей привлекала тема, связанная со временем изготовления неаттических чернолаковых канфаров эллинистических форм, в частности с S-видным профилем (подробнее: [Егорова, 2017]), вопрос о датировании канфаров классических форм, выпускавшихся за пределами Аттики, также поднимался в литературе [Bozkova, 1997, p. 9; 2014, p. 211; Kallini, 2013, p. 59–65]. Однако до сих пор эти темы остаются дискуссионными. По всей видимости, они тесным образом связаны с проблемами выявления центров их производства, к постановке и решению которых в последнее время наблюдается повышенный интерес.

К настоящему времени с высокой степенью достоверности выявлены несколько центров, расположенных на территории Аппенинского полуострова, Малой Азии, Македонии, Фессалии, Фракии и некоторых островов бассейна Эгейского моря. Вплоть до середины – третьей четверти III в. до н.э. здесь выпускали канфары классических форм параллельно аттическим образцам. Вероятнее всего, их изготавливали главным образом для внутреннего использования и в меньшей степени на экспорт.

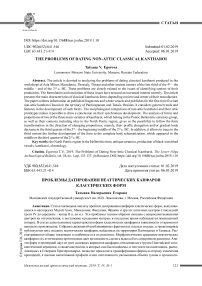

Довольно большую группу из них составляют южноиталийские канфары (рис. 1, 1–3 ), формы которых первоначально также развивались параллельно аттическим, но очень рано (уже в IV в. до н.э.) направление их развития существенно меняется [Stanko, 2004, p. 32; Morel, 1987, p. 112; Hayes, 1984, p. 49, 69; и др.]. Поскольку на памятниках Северного Причерноморья они практически не встречаются, в этой статье мы не будем подробно на них останавливаться.

Исследования материалов, в первую очередь из некрополей Северной Греции, позволили сделать выводы о том, что подражания аттическим канфарам появляются здесь уже в последние десятилетия IV в. до н.э., а возможно и около середины этого столетия [Δρούγου, Τουράτσογλου, 1998, σ. 152; Νικολαου, 2000; Μαλακασιωτη, 2000; Καραμήτρου-Μεν-τεσίδη, 2011; Περιστέρη, Παπαδοπούλου, Γαρούφα, 2018, σ. 291–297; и др.]. Это самые ранние, зафиксированные на данный момент подражания, за исключением сосудов, происходящих с территории Великой Греции. Их производство продолжалось вплоть до середины II в. до н.э. Группа изделий, выпускавшаяся одновременно с аттическими, то есть до третьей четверти III в. до н.э., отличается тем, что представляет собой довольно точную имитацию аттических прототипов (рис. 1,4–6) как в части пропорций, так и орнаментации [ΝικολαΪδου-Πατερα, 1994, σ. 104– 105, πίν. 50, 51; Lungu, 2013, p. 288, 289, pl. 16, 19; Περιστέρη, Παπαδοπούλου, Γαρούφα, 2018, σ. 291–297, 304, 305, 307; Kallini, 2013, p. 59]. Новые публикации закрытых комплексов, в частности раскопанных еще в 80–90-е гг. прошлого века в западной части префектуры Ка-валлы (Восточная Македония) и датированных на основании многочисленных находок монет (более 107) и фазосских амфор, дают основания исследователям, занимавшимся вопросами хронологии македонской чернолаковой керамики, делать выводы о том, что развитие местных форм, связанное в первую очередь с изменениями пропорций канфаров, происходит абсолютно аналогично аттическим образцам [Δρούγου, Τουράτσογλου, 1994; ΝικολαΪδου-Πατερα, 1994, σ. 108; Kallini, 2013, р. 59–62].

Сходные тенденции выявляются при анализе сосудов, изготавливавшихся в мастерских, расположенных на территории Фракии и севернее, к изучению хронологии которых неоднократно обращалась А. Божкова [Bozkova, 1997, р. 9; 1997a; 2005, р. 46–49; 2014, р. 210– 211] (рис. 1, 7–8 ). Здесь они появляются не ранее начала второй четверти III в. до н.э.

Еще одним, пожалуй, самым мощным центром производства чернолаковой керамики в эллинистическое время была Малая Азия. Мастерские могли располагаться в районе Пергама-Кестеля, Эфеса, Даскилеона или прибрежных городов Геллеспонта [Schäfer, 1968, S. 28; Japp, 2009, S. 193–210; Bulut, 2013, р. 81]. Необходимо отметить, что гораздо больше известны малоазийские канфары эллинистических форм, широко представленные на северопричерноморских памятниках [Behr, 1988, p. 113; Bulut, 2013, р. 83–85; Парович-Пешикан, 1974, с. 77–78; Зайцев, 1998, с. 57, 58; Егорова, 2009, с. 48–49; Сапрыкин, Внуков, 2015, с. 112–113; и др.]. Однако на основе археометрических исследований последних лет была выделена и группа малоазийских канфаров классических форм, близких аттическим образцам (рис. 1,8–11,13). Дата производства таких канфаров, найденных в Истрии, определяется в пределах второй – третьей четвертей III в. до н.э. [Lungu, 2013, p. 194–198], в Даскилеоне они датируются до конца III столетия [Bulut, 2013, р. 76].

Подобные канфары с аналогичными характеристиками глины находят и в Северопричерноморском регионе в слоях первой половины III в. до н.э. (подробнее: [Егорова, 2009, с. 47–48]). Для всех этих сосудов зачастую отличия можно уловить только на уровне характеристики глин, и то далеко не всегда, если использовать исключительно визуальный анализ. Так, традиционно считается, что для глиняного теста аттических чернолаковых изделий характерны различные оттенки бежевого или оранжевого тонов (Munsell: 7.5 YR 6/6, 7/ 4, 8/6; 10YR 7/4), малоазийских – оттенки красного (Munsell: 2,5 YR 6/6, 6/8, 7/6) и красно-желтого тона (Munsell: 5 YR 6/6, 6/8, 7/6; 7,5 YR 7/6, 7/8, 8/6), македонских и фракийских – светло-красного, красновато-коричневого или серого цвета (для них исследователи не указывают соответствия таблице Манселла, ограничиваясь простым описанием).

Особняком стоит группа канфаров, сильно отличавшаяся от представленных выше, прежде всего, формой ручек и отсутствием профилировки поддона (рис. 1, 12 ). По всей видимости, она производилась в одном из центров Фессалии в конце IV – первой трети III в. до н.э., судя по сопутствующему инвентарю в одном из погребений некрополя Алоса [Μαλακασιωτη, 2000, σ. 150–151].

Однако выпуск канфаров классических форм в Аттике был практически прекращен около середины – третьей четверти III в. до н.э. В Афинах, в слоях, относящихся к этому времени, находят только единичные образцы [Rotroff, 1997, р. 84]. В первую очередь это было связано с общими изменениями столового набора, происходившими постепенно с начала III в. до н.э., и наиболее отчетливо проявившимися в 60–40-е гг., что отмечает в одной из своих работ Кшиштов Домжальский, анализируя эти события в свете изменений импортов в Понтийский регион [Domżalski, 2007, p. 161–181]. В частности, именно в это время появляются новые, так называемые эллинистические формы канфаров, производившиеся в разных вариантах как в Аттике, так и далеко за ее пределами и постепенно вытеснившие классические типы.

После прекращения выпуска аттических классических канфаров в других центрах тем не менее продолжили их изготовление. Вполне естественно, что формы этих сосудов начали постепенно трансформироваться, все больше отдаляясь от первоначальных образцов. И здесь закономерно встают вопросы их хронологии, которые в значительной степени пока остаются открытыми по двум основным причинам. Во-первых, это отсутствие достаточного количества узко датированных закрытых комплексов с их находками, особенно если говорить о Северном Причерноморье, где часто исследователи датируют слои и объекты, напротив опираясь на аналогии подобным сосудам. Во многих публикациях эти даты весьма широки (III–II вв. до н.э.). Во-вторых, это значительное разнообразие таких форм.

Очевидно, что даже во второй половине III в. до н.э. аттические канфары продолжали оставаться основными образцами для подражания, а также базой для дальнейшего развития формы. И наиболее близкие им по пропорциям сосуды, сделанные в одном или нескольких центрах Малой Азии, в Македонии, Фессалии и Фракии, на островах бассейна Эгейского моря и в Западном Причерноморье, не отстояли от них далеко в хронологическом плане, хотя и уходили уже во вторую половину и конец III, а возможно и начало II столетий, судя по контекстам некоторых находок.

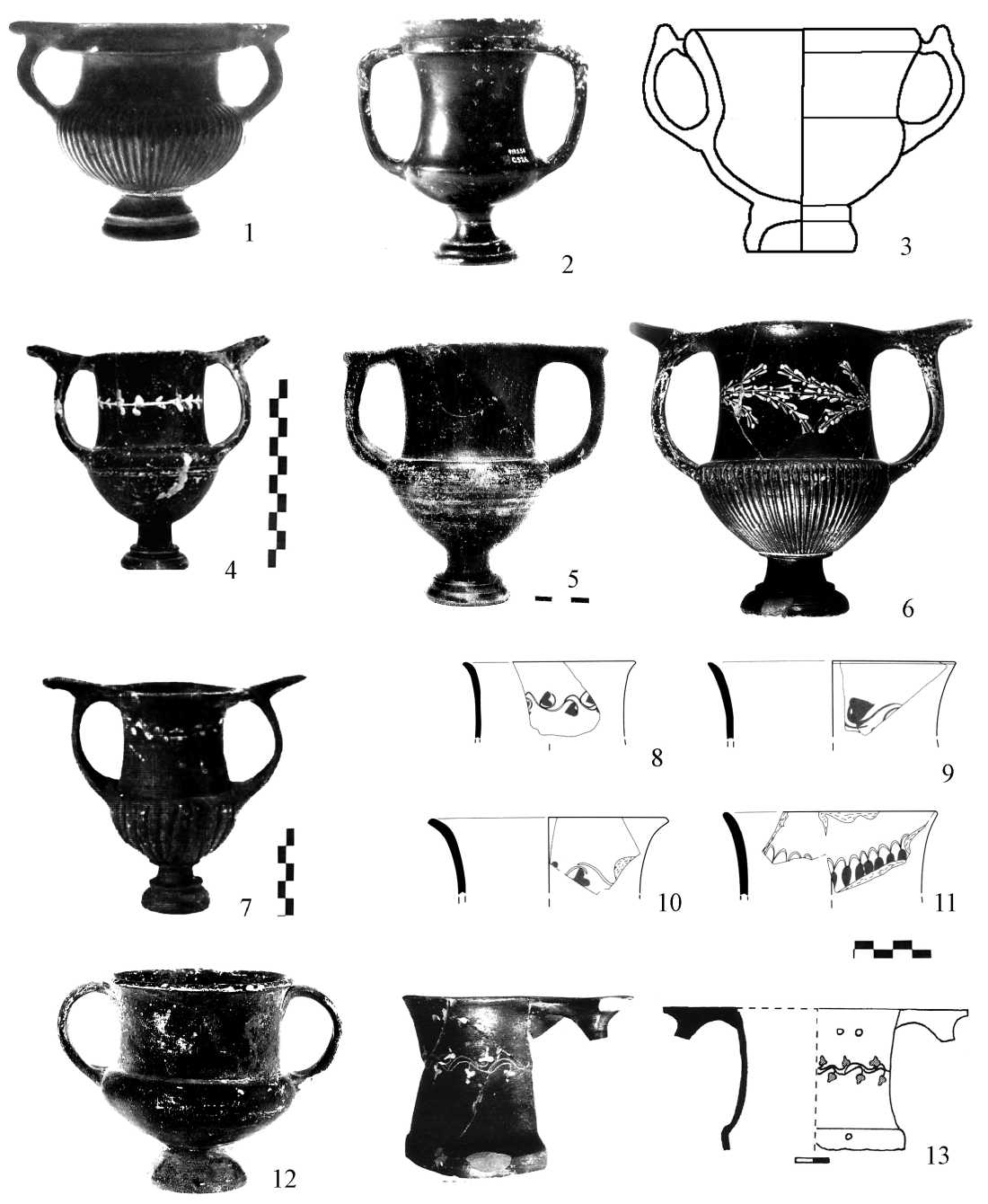

Так, продолжающие развитие классических форм канфары македонского производства С. Дрогу и И. Тоуратсоглу на основании анализа погребальных комплексов некрополя Берои датируют концом III – началом II в. до н.э. [Drougou, Touratsoglou, 1991, р. 13–17]. Выделяется два основных варианта таких канфаров.

Первый (тип С по С. Дрогу) – на кольцевом поддоне вместо ножки (рис. 2, 1 ). Один из таких канфаров имеет хорошую дату по сопутствующему материалу из погребения IV в некрополе античного Лонгоса (Северная Греция) – конец III в. до н.э. [Drougou, 1991, р. 129]. Второй (тип В по С. Дрогу) – на ножке, но, в отличие от аттических прототипов, с измененной конфигурацией нижней части тулова и ручек, визуально формирующих подбиконические очертания сосуда (рис. 2, 3,4 ). Они также датируются последними десятилетиями III – началом II в. до н.э. [Drougou, Touratsoglou, 1980, p. 100, pl. 66; Πουλιος, 1994, σ. 116].

Эпизодически близкие к ним по формам сосуды встречаются на разных памятниках Северного Причерноморья, но преимущественно во фрагментах, по которым без проведения соответствующих анализов зачастую довольно сложно их атрибутировать.

Форма еще одной группы канфаров гораздо больше отличается от классической, делая их ближе некоторым чашам эллинистических типов из Аттики (см., например: [Νικολαου, 2000, σ. 50–51]). Это сосуды с невысоким цилиндрическим горлом и объемным каннелированным туловом, с вертикальными ручками, украшенными ротелями или стилизованными выступами-шипами (рис. 2,4–7). Один из таких канфаров В. Лунгу отнесла к малоазийскому производству, проводя анализы глин керамики West Slope, найденной при раскопках Истрии [Lungu, 2013, р. 288, рl. 17]. Продукцией местных мастерских их считает и Ю. Булут в публикации материалов из Дас-килеона [Bulut, 2013, р. 81, fig. 1]. Аналогичные сосуды были обнаружены при раскопках мастерских Нисикёй и Зейтинлик близ Синопы, где также предположительно атрибутировались как местные изделия и датировались не позднее чем III в. до н.э. [Sökeli, 2013, p. 126]. Идентичные по форме канфары встречались в Ольвии, Херсонесе и на территории его хоры [Парович-Пешикан, 1974, с. 78–79; Bouzek, 1990, р. 54–60, fig. 14,2; Hannestad, Stolba, Hastrup, 2002, p. 134, pl. 70; Буравчук, 2014, с. 367; Лепер, 1927, с. 229; Егорова, 2009, с. 233]. Авторы публикаций ольвийских материалов отнесли их предположительно к причерноморскому производству вслед за А. Божковой, которая выделяла их в тип II группы понтийской керамики [Bozkova, 1997, p. 11, fig. 5]. Однако на данном этапе исследований вопрос о месте их производства остается открытым. Опираясь на ольвийские материалы, исследователи предлагали только очень широкую дату – конец III – II в. до н.э. Хотя надо отметить, что уже М. Парович-Пешикан писала, что один из таких канфаров был найден в погребении с монетой конца III в. до н.э. [Парович-Пешикан, 1974, с. 80]. В. Лунгу и Ю. Булут датируют их так же широко – от последней четверти III до 30-х гг. II в. до н.э.

Отдельные экземпляры канфаров, сделанные, очевидно, местными мастерами, происходят из таких островных центров, как Лемнос, Хиос, Крит, Родос, Тинос и некоторых других [Savona et al., 1997, p. 223–224, pl. 142, 143; Anderson, 1954, p. 148, pl. 10c; Εγγλεζου, 2005, σ. 95, 98, pl. 81d; Kallini, 2013, p. 60, 61; Rotroff, 2002, p. 101] где по крайней мере с начала III и до начала II в. до н.э. существовало, пусть и в небольших объемах, производство чернолаковой керамики. К сожалению, эти материалы недостаточно полно опубликованы. Наиболее подробно разработана хронология сосудов с Крита [Εγγλεζου, 2005, σ. 95, 98, pl. 81d]. Судя по степени встречаемости, а также по тому, что они редко покидали пределы мест их изготовления, вряд ли это были серии сосудов, скорее – эпизодический выпуск отдельных форм. Контекст находок позволяет говорить только о датах отдельных вещей, а их небольшое число не дает возможности проследить схему развития формы.

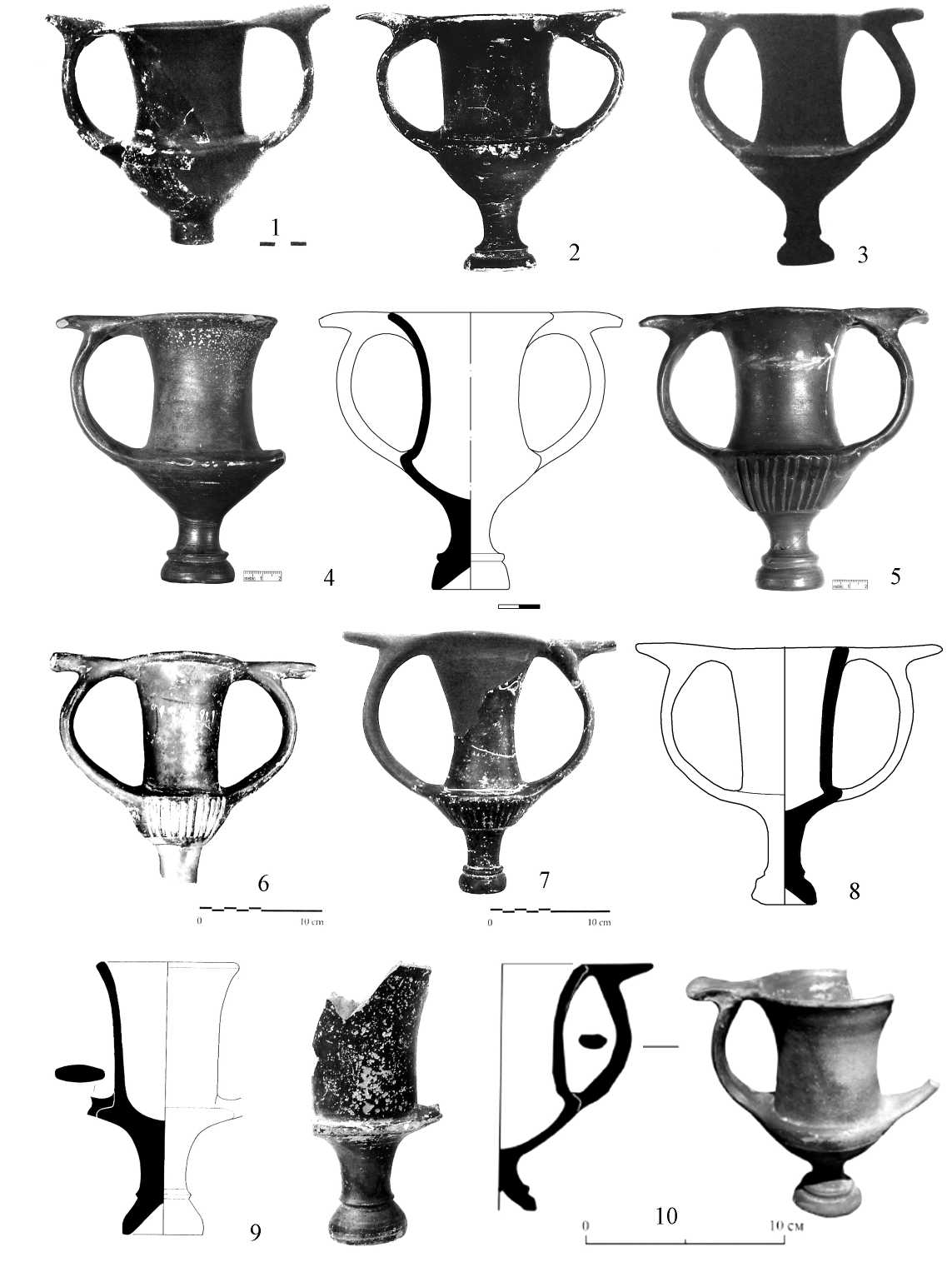

Для Северного Причерноморья, пожалуй, наиболее актуальными являются проблемы датирования так называемых неаттических канфаров классических форм с измененными пропорциями (рис. 3, 4). Это сосуды, отличавшиеся очень высоким и узким горлом, размер которого увеличен за счет максимального уменьшения объема тулова. Тулово может быть как гладким, так и каннелированным, а в некоторых случаях его наличие лишь обозначено в нижней части сосуда. Ножки таких канфаров состоят из профилированного основания малого диаметра и высокого ствола, что делает сосуды крайне неустойчивыми. При этом форма ручек с выступами-шипами в месте верхнего крепления абсолютно аналогична традиционным классическим типам.

А. Божкова выделяет их в один из типов группы Понтийской эллинистической керамики [Bozkova, 1997; 2014, р. 211], поскольку они широко представлены в первую очередь на памятниках Западного и Северо-Западного Причерноморья (Аполлония: [Bozkova, 1997, p. 11, fig. 4]; Кабиле: [Πουλιος, 1994, p. 116, pl. 66a; Bozkova, 1997а, p. 124, pl. 90–92; 2014, р. 211; Kallini, 2013, p. 60]; Истрия: [Lungu, 2013, p. 290, pl. 25; Kotitsa, 1998, S. 7]; Мессембрия: [Lungu, 2013, p. 206– 207]; Томы: [Stoian, 1961, fig. 1]; Одессос, Кала-тис, Тира: [Morel, 2009, р. 159–165]), а также в Ольвии и ее округе [Парович-Пешикан, 1974, с. 78, рис. 75; Handberg et al. 2010, pl. 108; Самойлова, 2014, с. 405, рис. 1; Ивченко, 2015, рис. 8; и др.]. Возможно, по той причине, что их гораздо проще выделить из остальной массы материала, опираясь только на характеристики формы, их чаще фиксируют среди находок неаттических чернолаковых сосудов и на других памятниках северопричерноморского региона, в частности в Херсонесе [Ушаков и др., 2011, с. 134, 144; Ушакова, 2018, с. 155, рис. 4, 1–4 ] и в Северо-Западном Крыму: в Керкинитиде [Егорова 2009, с. 149] и Калос-Лимене [Кемалова и др., 2015, с. 10].

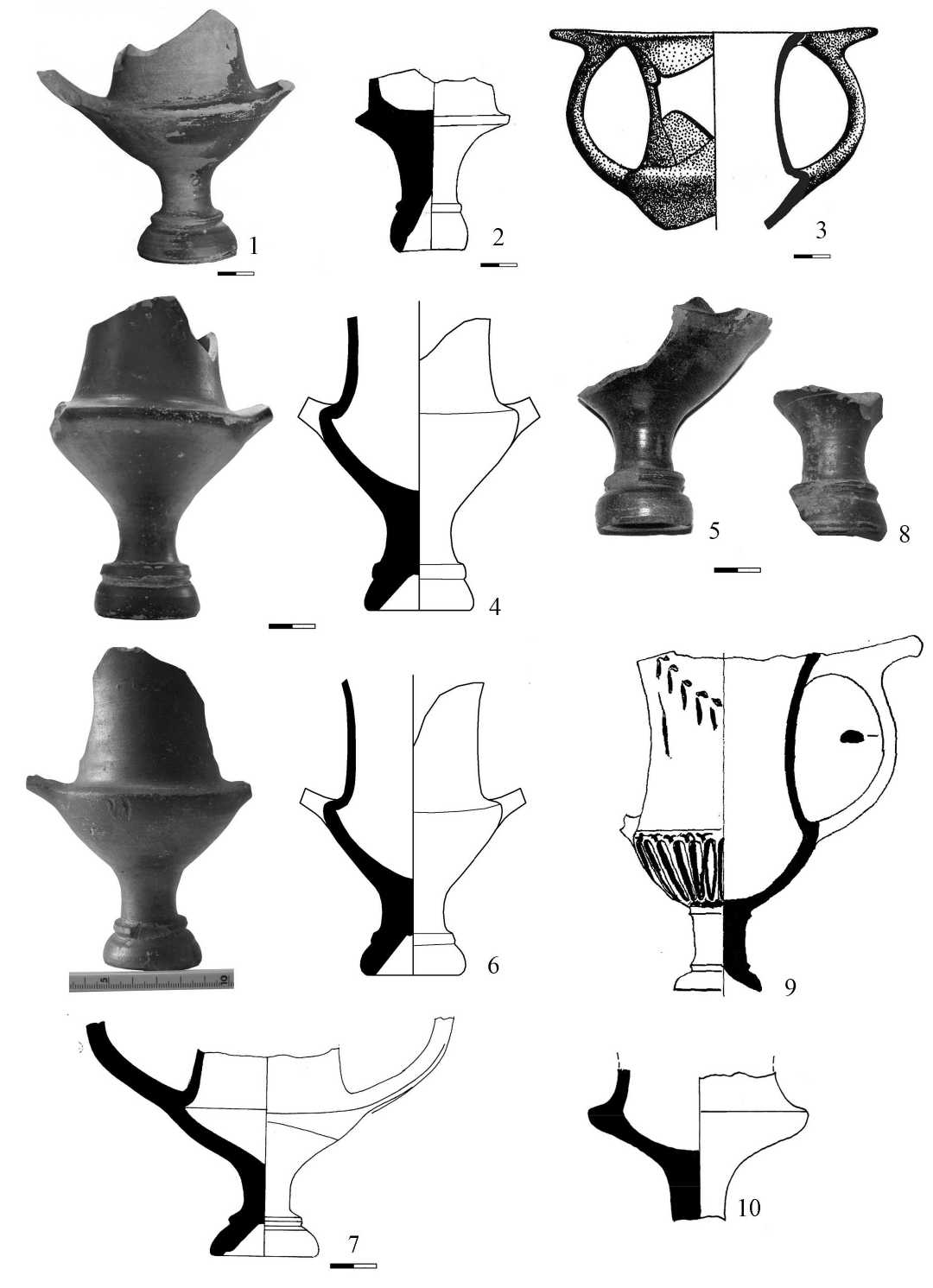

Ранее считалось, что этим в основном и ограничивается их ареал. Так, Ж.-П. Морель, анализируя территорию распространения находок и отчасти степень их концентрации на различных памятниках, упоминает, что такие формы представлены только в Западном Причерноморье, преимущественно на памятниках в Болгарии, а также к югу от этих территорий (на побережье Мраморного моря) и к северу (в Румынии и Украине) [Morel, 2009, р. 159– 172]. Таким образом, по его мнению, центр фокусируется во Фракии с расширением в две стороны, что позволяет предположить их фракийское происхождение. В настоящий момент мы можем добавить к этому направлению еще одно – в сторону Боспора, поскольку в последние годы такие канфары были обнаружены на территории отдельных боспорских памятников, таких как Пантикапей, поселения Крутой Берег и Сююрташ в Крымском Приазовье, Фанагория и Танаис (рис. 4, 5–10 ). Хотя надо признать, что здесь мы имеем дело все-таки с единичными экземплярами. В других частях эллинского мира такие формы пока не встречались.

Предположение Ж.-П. Мореля о фракийском происхождении формы, производство которой было налажено в одном или нескольких греческих полисах, поддерживается все большим числом исследователей. В. Лунгу приходит к таким же выводам на основании анализов глин, проведенных П. Дюпоном, но пока опубликована лишь очень небольшая выборка, поскольку основным направлением их исследования было изучение чернолаковой керамики из Истрии с орнаментами в стиле West Slope , среди которой было только несколько фрагментов канфаров соответствующих форм [Lungu, 2013, p. 206–207]. Однако существуют и другие точки зрения. Некоторые исследователи относили такие сосуды предположительно к местному ольвийскому производству [Па-рович-Пешикан, 1974, с. 79; Bouzek, 1990, р. 54– 60; Handberg et al., 2010, p. 185, pl. 108; и др.]. В части работ проскальзывает идея об их ма-лоазийском происхождении [Самойлова, 2014, с. 396]. Принимая во внимание тот факт, что даже беглый взгляд на сами формы и визуальный анализ глин позволяют заметить их большое разнообразие, вряд ли корректно говорить о каком-то одном конкретном производственном центре. Фракийское происхождение, по крайней мере, части их них представляется на данный момент наиболее обоснованным, но не исключает других предположений.

Рассмотрим теперь возможности их датирования, но прежде отметим, что можно выделить минимум три варианта таких канфаров: с гладким туловом (рис. 3, 1 ), каннелированным туловом (рис. 3, 2–4 ) и так называемым «схематизированным» туловом (рис. 3, 5,6 ). Чаще всего при их публикациях приводят очень широкие даты. Однако, изучая комплексы материалов из различных памятников, абсолютно точно можно говорить о том, что в хорошо датированных слоях первых трех четвертей III в. до н.э. такие канфары не встречаются.

В двух первых вариантах (с гладким и каннелированым туловом) развитие формы, на наш взгляд, прослеживается совершенно отчетливо на материалах некрополя Кабиле. В тех случаях, когда погребальные комплексы, включавшие подобные канфары, исследователи имеют возможность датировать достаточно узко на основании данных нумизматики и керамической эпиграфики, можно про- следить трансформацию формы в сторону изменения пропорций (вытягивания профиля и/ или постепенного уменьшения объема туло-ва) в хронологической последовательности от третьей четверти III до начала – середины II в. до н.э. (рис. 3,1–3).

Если отсеять все публикации канфаров, контекст находок которых невыразителен, то получится, что канфары двух первых вариантов, близкие по пропорциям позднему варианту из некрополя Кабиле, датируются рубежом III–II – первой третью II в. до н.э. Они фиксируются в Мессембрии в слоях конца III в. до н.э. [Bozkova, 2014, p. 211, fig. 29, 30], в Херсонесе с материалами рубежа III–II вв. до н.э. [Ушаков и др., 2011, с. 134, 144], в некрополе Ольвии в погребении с монетой 180–170 гг. до н.э. [Ивченко, 2015, рис. 8], в Аполлонии в слоях первой половины II в. до н.э. [Bozkova, 1997, р. 11, fig. 4] и на территории юго-западной Болгарии с небольшим кладом монет, датированным А. Божковой второй четвертью II в. до н.э. [Bozkova, 2005, p. 47–48]. И только сосуды третьего варианта (с минимальным объемом ту-лова) на данный момент были обнаружены в том числе и в более поздних слоях, но не позднее третьей четверти II в. до н.э. [Handberg et al., 2010, pl. 108].

Осмелюсь предположить, что первые два варианта развивались синхронно, а третий – это фактически дальнейшее развитие формы более ранних фракийских традиций к полной схематизации тулова, которое происходит к середине или, возможно, третьей четверти II в. до н.э.

Таким образом, необходимо признать, что проблемы датирования неаттических кан-фаров классических форм еще далеки от разрешения. Выделение большого количества центров их производства только усложняет ситуацию. Однако можно отметить общие тенденции в развитии большинства неаттических сосудов. Вплоть до третьей четверти III в. до н.э. изменения форм в наименьшей степени зависели от места их изготовления и были синхронны и аналогичны аттическими образцам. Существенные изменения начинаются с последней трети III в. до н.э. Только новые исследования и публикации материалов в хорошо датированных контекста позволят уточнить хронологию этих вещей.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Неаттические канфары классических форм середины IV – третьей четверти III в. до н.э.:

Апулия: 1 – середина IV в. до н.э. [Hayes, 1984, р. 49, 78 ]; 2 – конец IV – начало III в. до н.э. [Hayes, 1984, p. 69, 114 ]; 3 – вторая четверть III в. до н.э. [Stanko, 2004, p. 32]; Амфиполис: 4 – вторая четверть III в. до н.э. [Περιστέρη, Παπαδοπούλου, Γαρούφα, 2018, σ. 116]; Кавала: 5 – вторая четверть III в. до н.э. [ΝικολαΪδου-Πατερα, 1994, πίν. 50–51]; Пелла: 6 – вторая четверть III в. до н.э. [Τζαναβαπη, 2012, σ. 134, pl. 3]; Аполлония: 7 – вторая – третья четверти III в. до н.э. [Bozkova 1997, р. 9, fig. 2, 3]; Даскилеон: 8–11 – третья четверть III в. до н.э. [Bulut, 2013, p. 81, fig. 1]; Алос: 12 – первая треть III в. до н.э. [Μαλακασιωτη, 2000, σ. 151, 6,7 ]; Истрия: 13 – третья четверть III в. до н.э. [Lungu, 2013, р. 288, рl. 16]

Fig. 1. Non-attic classical kantharoi of the middle of the 4th – the third quarter of the 3rd c. BC:

Apulia: 1 – the middle of the 4th c. BC [Hayes, 1984, р. 49, 78 ]; 2 – the late 4th – the early 3rd c. BC. [Hayes, 1984, p. 69, 114 ]; 3 – the second quarter of the 3rd c. BC [Stanko, 2004, p. 32]; Amphipolis: 4 – the second quarter of the 3rd c. BC [Περιστέρη, Παπαδοπούλου, Γαρούφα, 2018, σ. 116]; Kavala: 5 – the second quarter of the 3rd c. BC [ΝικολαΪδου-Πατερα, 1994, πίν. 50–51]; Pella: 6 – the second quarter of the 3rd c. BC [Τζαναβαπη, 2012, σ. 134, pl. 3]; Apollonia: 7 – the second – third quarters of the 3rd c. BC [Bozkova, 1997, р. 9, fig. 2, 3]; Dascylium: 8–11 – the third quarter of the 3rd c. BC [Bulut, 2013, p. 81, fig. 1]; Alos: 12 – the first third of the 3rd c. BC [Μαλακασιωτη, 2000, σ. 151, 6,7 ]; Istria: 13 – the third quarter of the 3rd c. BC [Lungu, 2013, р. 288, рl. 16]

Рис. 2. Неаттические канфары конца III – начала II в. до н.э.:

-

1 – Македония. Лонгос [Drougou, 1991, р. 129]; 2, 3 – Македония. Бероя [Drougou, Touratsoglou, 1980, p. 100, pl. 66; Πουλιος, 1994, σ. 116]; 4 – Западное Причерноморье. Аполлония [Bozkova, 1997, p. 11, fig. 5]; 5 – из фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина [Егорова, 2017, табл. 16, 18 ]; 6 – Малая Азия. Даскилеон [Bulut, 2013, p. 81, fig. 1];

7 – Северное Причерноморье. Ольвия [Парович-Пешикан, 1974, с. 79, рис. 75]

-

Fig. 2. Non-attic kantharoi of the late 3rd – the early 2nd c. BC:

-

1 – Macedonia. Longos [Drougou, 1991, р. 129]; 2, 3 – Macedonia. Beroea [Drougou, Touratsoglou, 1980, p. 100, pl. 66; Πουλιος, 1994, σ. 116]; 4 – the Western Pontic region. Apollonia [Bozkova, 1997, p. 11, fig. 5]; 5 – from the funds of the Pushkin State Museum of Fine Arts [Egorova, 2017, pl. 16, 18 ]; 6 – Asia Minor. Dascylium [Bulut, 2013, p. 81, fig. 1];

7 – the North Pontic region. Olbia [Parovich-Peshikan, 1974, p. 79, fig. 75]

Рис. 3. Неаттические канфары классических форм с измененными пропорциями:

1 – Кабиле [Πουλιος, 1994, πιν. 66]; 2 – Кабиле [Kotitsa, 1998, S. 7, pl. 1]; 3 – Кабиле [Bozkova, 1997a, p. 89–94, 124, pl. 90];

4, 5 – фонды ГМИИ им. А.С. Пушкина [Егорова, 2017, рис. 7, табл. 12, 13, 63,64 ];

6, 7 – фонды музея Несебра [Bozkova, 2014, fig. 29, 30]; 8 – Томис [Stoian, 1961, fig. 1];

9, 10 – Ольвия [Handberg et al., 2010, pl. 108; Ивченко, 2015, с. 270, рис. 8]

-

Fig. 3. Non-attic classical kantharoi with modified proportions:

-

1 – Kabile [Πουλιος, 1994, πιν. 66]; 2 – Kabile [Kotitsa, 1998, S. 7, pl. 1]; 3 – Kabile [Bozkova, 1997a, p. 89–94, 124, pl. 90];

-

4, 5 – from the funds of the Pushkin State Museum of Fine Arts [Egorova, 2017, fig. 7, pl. 12, 13, 63,64 ];

6, 7 – from the funds of the Museum Ancient Nessebar [Bozkova, 2014, fig. 29, 30]; 8 – Tomis [Stoian, 1961, fig. 1];

9, 10 – Olbia [Handberg et al., 2010, pl. 108; Ivchenko, 2015, p. 270, fig. 8]

Рис. 4. Неаттические канфары классических форм с измененными пропорциями:

1, 2 – Херсонес [Ушаков и др., 2011, с. 134; Белов, 1964, с. 247, рис. 7]; 3 – Керкинитида [Егорова, 2009, с. 149];

4–7 – Пантикапей; 8 – Танаис; 9 – Сююрташ [Масленников, 2016, рис. 4, 8];

10 – Крутой берег [Масленников, 2016а, с. 56]

Fig. 4. Non-attic classical kantharoi with modified proportions:

1, 2 – Chersonesos [Ushakov et al., 2011, p. 134; Belov, 1964, p. 247, fig. 7]; 3 – Kerkinitis [Egorova, 2009, p. 149]; 4–7 – Pantikapaeum; 8 – Tanais; 9 – Suurtash [Maslennikov, 2016, fig. 4, 8];

10 – Krutoy bereg [Maslennikov, 2016а, p. 56]

Список литературы Проблемы датирования неаттических канфаров классических форм

- Белов Г. Д., 1964. Раскопки в Херсонесе в 1961 г. // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. XXV. С. 62-65.

- Буравчук О. Е., 2014. Эллинистическая расписная керамика // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Suppl. 13. С. 357-379.

- Егорова Т. В., 2000. Чернолаковые канфары с городища «Чайка» // Российская археология. № 4. С. 137-151.

- Егорова Т. В., 2009. Чернолаковая керамика IV-II вв. до н.э. с памятников Северо-Западного Крыма. М. : Изд-во МГУ. 253 с.

- Егорова Т. В., 2017. К вопросу о датировке S-видных эллинистических канфаров // Античные реликвии Херсонеса: открытия, находки, теории. Саки : Бровко А.А. С. 73-79.

- Зайцев Ю. П., 1998. Керамика с лаковым покрытием из слоя пожара 1 Южного дворца Неаполя Скифского//Эллинистическая и римская керамика в Северном Причерноморье. М.: Изд-во ГИМ. С. 52-60. Труды ГИМ; вып. 102.

- Ивченко А. В., 2015. Склеп с паросской амфорой на некрополе Ольвии//Античный мир и археология. Вып. 17. С. 253-271.

- Кемалова А. Р., Гарипов А. С., Смекалова Т. Н., Пасуманский А. Е., Кецко Р. С., 2015. Античные памятники Тарханкута. СПб.: Волна. 160 с.

- Лепер Р. Х., 1927. Дневник раскопок некрополя//Херсонесский сборник. Вып. II. С. 189-256.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2017. Атрибуция и хронология чернолаковых канфаров из меотских памятников Прикубанья//Stratum plus. № 3. С. 181-198.

- Масленников А. А. 2016. Керамика с лаковым покрытием из раскопок городища Сююрташ//Древности Боспора. Т. 20. С. 330-349.

- Масленников А. А., 2016а. Керамика с лаковым покрытием из раскопок городища «Крутой Берег» в крымском Приазовье//Вестник Нижегородского университета. № 1. С. 51-58.

- Парович-Пешикан М., 1974. Некрополь Ольвии эллинистического времени. Киев: Наукова думка. 219 с.

- Самойлова Т. Л., 2014. Буролаковая керамика//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Suppl. 13. С. 395-409.

- Сапрыкин С. Ю., Внуков С. Ю., 2015. Греческие надписи из Кара-Тобе (Северо-Западный Крым)//Вестник древней истории. № 2. С. 98-119.

- Ушаков С.В., Дюженко Т. В., Лесная Е.С., Тюрин М. И., 2011. Комплекс эллинистического времени из раскопок колодца в алтарной части базилики «Крузе» (предварительная информация по материалам работ 2009-2010 гг.)//Причерноморье. История, политика, культура.Вып. V (II). Серия А. С. 129-149.

- Ушакова К. С., 2018. Чернолаковая керамика из раскопок Р.Х. Лепера в северо-восточном районе Херсонеса Таврического//Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Исторические науки». Т. 4 (70), № 2. С. 148-165.

- Anderson J. K., 1954. Excavations on the Kofina Ridge, Chios//Annual of the British School at Athens. № 49. P. 123-172.

- Behr D., 1988. Neue Ergebnisse zur pergamenischen Westabhangkeramik//Istanbuler Mitteilungen. Vol. 38. P. 97-178.

- Bouzek, J., 1990. Studies of Greek pottery in the Black Sea area. Prague: Charles University. 196 p.

- Bozkova A., 1997. A Pontic Pottery Group of the Hellenistic Age. A Survey Based on Examples from the Bulgarian Black Sea Coast//Archaeologia Bulgarica. № 2. P. 8-17.

- Bozkova A., 1997a. La ceramique des necropolis hellenistiques de Cabyle//Δ’Eπιστημονική Συναντηση για την ελληνιστική κεραμική. Αθήνα: Comteko Ε.Π.Ε. P. 123-127.

- Bozkova A., 2005. Hellenistic Cantharoi from South-Western Bulgaria//Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Suppl. IV. Sofia: Св. Климент Охридски. P. 46-51.

- Bozkova A., 2014. West Slope Pottery from Mesambria Pontike//Pottery, Peoples and Places. Study and Interpretation of Late Hellenistic Pottery. Black Sea Studies. № 16. Aarhus: University Press. P. 199-214.

- Bulut H., 2013. West Slope Ware from Daskyleion//Istanbuler Mitteilungen. № 63. P. 75-127.

- Domżalski K., 2007. Changes in Late Classical and Hellenistic Fine Pottery Production in the Eastern Mediterranean as Reflected by Imports in the Pontic Area//The Black Sea in Antiquity. Regional and Interregional Economic Exchanges. Aarhus: University Press. P. 161-181.

- Drougou S., 1991. Hellenistic Potteryfrom Macedonia. Thessaloniki: T. Alintzis. 173 р.

- Drougou S., Touratsoglou I., 1980. Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βέροιας. Athens. 159 σ.

- Drougou S., Touratsoglou I., 1991. Hellenistische keramik aus Makedonien: chronologische indizien//Antike Kunst. № 34. P. 13-27.

- Δρούγου Σ., Τουράτσογλου Γ., 1994. Τά χρονολογημένα σύνολαελληνιστικήςκεραμικής άπότή Μακεδονία//Γ’Eπιστημονικη συναντηση γιατηνελληνιστικη κεραμικη. Αθήνα: ComtekoΕ.Π.Ε. Σ. 128-137.

- Δρούγου Σ., Τουράτσογλου Γ., 1998. Ελληνιστικοι Λαξευτοι ταφοι Βεροιας. Αθήνα. 208 σ.

- Εγγλεζου M., 2005. Ελληνισικη κεραμικη Κρητης. Αθήνα. 258 σ.

- Handberg S., Petersen J. H., Bilde P. G., Højberg Bjerg J.M., Samojlova T.L., 2010. Glossed Pottery//The Lower Cityof Olbia (Sector NGS) in the 6th Century BC to the 4th Century AD. In 2 vols. Vol. 1. Aarhus: University Press. P. 185-261.

- Hannestad L., Stolba V. F., Hastrup H. B., 2002. Black-Glazed. Red-Figure and Grey Ware Pottery. Panskoye I//The Monumental Building U6. Vol. 1. Aarhus: University Press. P. 127-149.

- Hayes J. W., 1984. Greek and Italian Black-Gloss Wares and Related Wares in the Royal Ontario Museum: a Catalogue. Toronto: Royal Ontario Museum. 204 p.

- Japp S., 2009. Archäometrisch-archäologische Untersuchungen an Keramik aus Pergamon und Umgebung//Istanbuler Mitteilungen. Bd. 59. Tübingen: . P. 193-268.

- Kallini Ch., 2013. Hellenistic Kantharoi, Their Production Centres and Their Distribution in the Eastern Mediterranean//British Archaeological Reports 2593. Networks in the Hellinistic World. According to the Pottery in the Eastern Mediterranean and Beyond. P. 59-66.

- Καραμήτρου-Μεντεσίδη Γ., 2011. Αιανή: Τάφοι ελληνιστικών χρόνων από το Ανατολικό νεκροταφείο//Ζ’Eπιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, Αίγιο 4-9 Απριλίου 2005. Αθήνα: Comteko Ε.Π.Ε. Σ. 407-420.

- Kotitsa Z., 1998. Hellenistische Keramik im Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg. Würzburg: Ergon-Verlag. 167 p.

- Lungu V., 2013. La céramique de style west slope//Histria. Les résultats des fouilles. XIV. Bucarest, Paris. 307 р.

- Μαλακασιωτη Ζ., 2000. Ελληνιστικη Αλος. Νοτιοανατολικο νεκροταφειο: ταφικα συνολα//Ελληνιστικη Κεραμικη απο τη Φεσσαλια. Αθήνα: Βολος. Σ. 147-155.

- Morel J.-P., 1987. La Céramique à vernis noir en Italie Septentrionale//Celti ad Etruschi. Bologna: University press. P. 113-134.

- Morel J.-P., 2009. Observations sur les faciès régionaux ou locaux des céramiques du Pont-Euxin (IVe-Ier siècle avant J.-C.)//Il Mar Nero 6, 2004/2006. Actes du colloque international "Les productions céramiques du Pont-Euxin à l’époque grecque". Bucarest. P. 159-173.

- Νικολαου Ε., 2000. Το βορειο νεκροταφειο αρχαιας Δημητριαδος//Ελλνιστικη κεραμικη απο Φεσσαλια. Αθήνα: Βολος. Σ. 45-58.

- ΝικολαΪδου-Πατερα M., 1994. Κλειστό χρονολογικά σύνολο ελληνιστικής κεραμικής άπό τά περίχωρα τής Ήιόνας//Γ’Eπιστημονικη συναντηση για την ελληνιστικη κεραμικη. Αθήνα: Comteko Ε.Π.Ε. Σ. 104-114.

- Περιστέρη K., Παπαδοπούλου E., Γαρούφα Σ., 2018. Οδικός άξονας Σερρών-Αμφίπολης 2011. Ελληνιστική κεραμική -προκαταρκτική μελέτη//Θ’ Eπιστημονικη συναντηση για την ελληνιστικη κεραμικη. Αθήνα: Comteko Ε.Π.Ε. Σ. 291-314.

- Πουλιος B., 1994. Χρονολογημένηέλληνιστικήκεραμική άπότήν Ανατολική Μακεδονία//Γ’Eπιστημονικη συναντηση για τηνελληνιστικηκεραμικη. Αθήνα: ComtekoΕ.Π.Ε. Σ. 115-127.

- Robinson D. M., 1950. Excavations at Olynthus. Part XIII. Baltimore: Johns Hopkins Press. 463 p.

- Rotroff S. I., 1984. Spool Saltcellars in the Athenian Agora//Hesperia. Vol. 53, № 3. P. 343-355.

- Rotroff S.I., 1997. Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material//The Athenian Agora. Vol. XXIX. Princeton; New Jersey: The American School of Classical Studies at Athens. 612 р.

- Rotroff S. I., 2002. West Slope in the East//Productions et diffusion en Méditerranée orientale, Chypre, Égypte et côte syro-palestinienne. Céramiques hellénistiques et romaines. Lyon. P. 97-116.

- Savona S., Poggessi G., Monaco M. Ch., Monaco M. C., 1997. Un deposito di ceramiche tardoclassiche ed ellenistiche del cabirio Di Lemno: analisi delle forme//Δ’Eπιστημονικη Συναντηση για την Ελληνιστικη Κεραμικη. Αθήνα: Comteko Е.Р.Е. P. 220-231.

- Schäfer J., 1968. Hellenistische Keramik aus Pergamon//Pergamenische Forschungen. Bd. 2. Berlin: De Gruyter. 161 p.

- Sökeli H., 2013. Ceramic Workshops in Hellenistic and Roman Anatolia: Production Characteristics and Regional Compar. isons. Ankara: Department of Archaeology Ghsan Doğramacı Bilkent University. 132 p.

- Sparkеs B. A., Talcott L., 1970. Black and Plain Potteryof the 6th, 5th, 4th Centuries B.C.//The Athenian Agora. Vol. XII. New Jersey; Princeton: The American School of Classical Studies at Athens. 466 p.

- Stanko E.A., 2004. La ceramica a vernice nera della stipe di Lucus Feroniae, analisi preliminare // Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma CV. Roma : L’Erma. P. 29-47. Stoian I., 1961. La città Pontica di Tomis // Dacia. Vol. 5. P. 233-274.

- Τζαναβαπη Κ., 2012. Η κεραμικη παραγογη ζτη Μακεδονια τον 3 και 2 αιωνα π. Χ.//Topics on Hellenistic Pottery in Ancient Macedonia. Athens: . P. 126-157.