Проблемы декарбонизации экономики России

Автор: Лебедева Марина Анатольевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика природопользования

Статья в выпуске: 2 т.26, 2022 года.

Бесплатный доступ

В последние годы проблема изменения климата является одной из самых актуальных. Наиболее сильно его негативные последствия проявятся в северных странах с углеродоемкой экономикой, таких как Российская Федерация, для которых повышение среднегодовой температуры чревато разрушением инфраструктуры, ростом заболеваемости и смертности населения, а введение мер по климатическому регулированию зарубежными партнерами может привести к снижению объемов экспорта, потере внешних рынков. Соответственно, обеспечение декарбонизации экономики для России выступает важной задачей. В связи с этим цель работы - определение проблем декарбонизации экономики России. В ходе анализа зарубежного опыта выявлено, что в странах с наибольшими объемами выбросов парниковых газов активно применяются инструменты декарбонизации, главным образом системы квотирования выбросов, углеродные налоги, технические стандарты, запреты на продажу углеродоемкой продукции. Отличительной чертой разрабатываемой в России системы климатического регулирования можно назвать стремление к учету ассимиляционного потенциала экосистем. Проанализированы наиболее перспективные инструменты декарбонизации экономики России: системы квотирования, карбоновые полигоны, применение технологий по улавливанию и закачке в недра углекислого газа, развитие электротранспорта. Определено, что основной проблемой применения этих инструментов является их недостаточная согласованность: начало их работы запланировано практически на одно и то же время, при этом их эффективность зависит от результатов работы друг друга. Так, работа системы квотирования выбросов парниковых газов зависит от результатов работы системы государственного учета углеродных единиц и карбоновых полигонов. Кроме того, названы потенциальные проблемы применения отдельно взятых инструментов: недостаточная регламентированность отчетности для карбоновых полигонов, неучет зарубежного неудачного опыта при введении системы квотирования, ориентированность на экспорт работы водородной энергетики, слабая связанность инфраструктуры для обслуживания электротранспорта.

Декарбонизация, Россия, устойчивое развитие, территориальное развитие, парижское соглашение, трансграничный углеродный налог, парниковые газы

Короткий адрес: https://sciup.org/147237349

IDR: 147237349 | УДК: 338.24

Текст научной статьи Проблемы декарбонизации экономики России

удачного опыта при введении системы квотирования, ориентированность на экспорт работы водородной энергетики, слабая связанность инфраструктуры для обслуживания электротранспорта.

Декарбонизация, Россия, устойчивое развитие, территориальное развитие, Парижское соглашение, трансграничный углеродный налог, парниковые газы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН ВолНЦ РАН по теме НИР № FMGZ-2022-0012 «Факторы и методы устойчивого социально-экономического развития территориальных систем в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды».

Глобальное изменение климата является острейшей эколого-экономической проблемой, и все большее число стран сталкивается с ее неблагоприятными последствиями: опасными метеорологическими явлениями, увеличением заболеваемости и смертности населения, нарушением экосистем (Катцов и др., 2011). Международные институты подчеркивают необходимость неотложного реагирования для ограничения темпов изменения климата с целью сокращения возможных рисков1.

Особенно опасны последствия глобального потепления для северных территорий, таких как Россия. Здесь изменение климата может проявиться в разрушении инфраструктуры и фундаментальных строений, возникновении эпидемии сибирской язвы вследствие таяния многолетней мерзлоты и размещенных в ней скотомогильников (Катцов и др., 2011; Ревич и др., 2019; Ревич, Шапошников, 2021; Ревич и др., 2021). Кроме того, есть основания полагать, что за изменением климатических условий последует рост заболеваемости и смертности населения по причине увеличения частоты волн жары и недостаточности реализации адаптационных мер.

Несмотря на необходимость адаптации среды проживания к климатическим изменениям, ключевым способом снижения климатических рисков, по мнению ряда исследователей (Катцов и др., 2011; Ревич и др., 2019; Ревич, Шапошников, 2021; Ревич и др., 2021), является декарбонизация экономики, предполагающая снижение уровня выбросов парниковых газов (ПГ), главным образом диоксида углерода. Учитывая масштаб текущей климатической повестки, к декарбонизации хозяйственной деятельности призывают все страны мира вне зависимости от уровня их экономического развития и специализации2. Однако для государств, основу экономики которых составляют ресурсо- и энергоемкие отрасли, осуществление декарбонизации будет более затруднительным, чем для развитых стран с постиндустриальной экономической системой (Ускова и др., 2013). Соответственно, для России снижение угле-родоемкости экономики является весьма важной задачей, в связи с чем целью работы стало определение проблем декарбонизации экономики РФ. Научная новизна исследования состоит в анализе ключевых инструментов декарбонизации экономики России и выявлении особенностей их использования.

Теоретическиеосновы исследования

Проблема изменения климата является одной из наиболее актуальных в мире. Для снижения его негативного воздействия на социально-экономические системы выделяют две группы мер: декарбонизация и адаптация. Под адаптацией понимается «приспособление природных, социальных или экономических систем в ответ на фактические или ожидаемые климатические изменения, а также их последствия»3. Среди адаптационных мер рассматривают создание защитных систем от наводнений, систем раннего метеорологического предупреждения, зон прохлады, совершенствование лесопожарной охраны4. Данные меры не универсальны и в большей степени зависят от специфики конкретной территории. Важность такой адаптации является общепризнанной, но в то же время для ее реализации не используются внешние инструменты стимулирования или давления, чего нельзя сказать о декарбонизации экономики. В настоящее время изменение климата признано необратимым, но для минимизации негативных последствий необходимо ограничить рост температуры до 1,5–2 °C. Для этого важно снизить выбросы ПГ и их концентрацию в атмосферном воздухе, поэтому во многих странах приоритет отдается именно декарбонизации.

Так, Рамочной конвенцией ООН об изменении климата ставилась цель стабилизации уровня выбросов парниковых газов в атмосферный воздух, а об адаптации упоминается лишь вскользь. Киотский протокол уже больше внимания уделяет адаптации, в том числе международному сотрудничеству при подготовке адаптационных мер отдельных территорий5. В Парижском соглашении (ст. 9) для достижения цели «повышение способности адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата» имеется призыв к развитым странам оказывать поддержку (в основном финансовую) развивающимся государствам в отношении как снижения выбросов парниковых газов, так и адаптации к последствиям изменения климата. В то же время другой целью Парижского соглашения выступает «изменение траектории финансовых потоков в сторону низкоуглеродной экономики» (соответственно, их изъятие из экономики, основанной на использовании ископаемого топлива), что уже наблюдается не только во внутренней, но и во внешней экономической политике ряда стран.

Например, Европейский союз (ЕС) около 30 лет практикует внутреннее углеродное регулирование посредством углеродных налогов. Средний размер такого налога в Европе порядка 50 евро на тонну CO2-экв.6 Вследствие жесткого внутреннего регулирования Европейский союз столкнулся с явлением «утечки углерода» – переноса углеродоемких производств в страны с лояльным экологическим регулированием и более благоприятными условиями для ведения бизнеса, что уменьшает поступления определенного объема доходов в экономику ЕС, а также сокращает количество рабочих мест. Более того, товары, произведенные в странах с более низкими экологическими требованиями, являются более дешевыми и соответственно более конкурентоспособными, вытесняя европейских производителей с рынка. Поэтому для нейтрализации данных рисков ЕС был принят «Зеленый Европейский курс» (Fleming, Mauger, 2021; Pietzcker et al., 2021; Порфирьев, 2021; Порфирьев и др., 2021). В качестве ключевого инструмента для защиты от «утечки углерода» предлагается трансграничный углеродный налог (ТУН), которым будет облагаться углеродоемкая продукция в соответствии с количеством выбросов парниковых газов, сопутствующих ее производству. В настоящее время размер ТУН не установлен, по предварительным оценкам он составит от 25 до 75 евро за тон-

13,5

39,2

■ Китай 30,6

■ Индия

■ США

Россия

■ Иран

■ Япония

■ Остальные страны

Рис. 1. Доля выбросов парниковых газов странами мира в общем объеме мировой эмиссии, %

ну CO2-экв. Кроме того, Европейской комиссией был разработан план по выводу экономики ЕС из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, где ТУН выступит существенной статьей доходов (5–14 млрд евро в год в 2021–2027 гг.). Также есть определенная вероятность введения аналогичных ТУН со стороны США и некоторых азиатских стран, в том числе Китая7.

Осенью 2021 года прошла 26-я конференция сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. По ее итогам был подписан ряд соглашений. Так, 40 стран подписали Соглашение об угле, в рамках которого обязались отказаться от угольной энергетики в течение 2024–2040 гг. (Россия, США, Австралия не подписали данный документ). Также было подписано Соглашение по транспорту, согласно которому стороны к 2040 году должны запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания (это соглашение не подписано Китаем, Германией и США). Кроме того, подписаны Соглашение о сокращении выбросов метана (не подписали Китай, Индия и Россия), обязующее стороны сократить выбросы метана на 54%, и Соглашение о прекращении обезлесения, в рамках которого на за- щиту леса 12 государств (в том числе Россия) выделят 12 млрд долл. США, а частные компании – 7 млрд долл. США.

Существенным достижением климатических диалогов 2021 года стало увеличение числа стран, обязавшихся достигнуть углеродной нейтральности: в 2019 году об этом заявили только 17 государств, в 2021 году – уже 152. Кроме того, отмечается, что все большее участие в таких переговорах принимает бизнес. Стоит подчеркнуть, что в рамках климатических диалогов Китай и США – мировые лидеры по выбросам парниковых газов в атмосферу (рис. 1) – подписали совместную декларацию о расширении климатических действий в 2020 году на основе результатов проведенных ими закрытых переговоров. Стороны обязались удержать рост температуры «значительно ниже» 2 °C8.

Несмотря на то, что в США объемы выбросов парниковых газов все еще весьма высоки, со вступлением в должность президента Дж. Байдена страна очень активно занялась «озеленением» экономики. Так, США снова стали участниками Парижского соглашения, были подписаны два указа, отменяющих строительство нефтепровода Keyston XL и вводящих временный мораторий на аренду участков недр для добычи нефти и газа. В Администрации президента также были произведены изменения: появилось Управление внутренней климатической политики, всем федеральным органам и учреждениям вменено в обязанность сотрудничать с Управлением и предоставлять ему ту информацию, поддержку и помощь, которую оно может запросить . Кроме того, в США разрабатываются план климатического финансирования и меры по прекращению международного финансирования углеродоемкой экономики (Рогинко, 2021a; Рогинко, 2021b); утверждена программа со-финансирования проектов по улавливанию и закачке в недра Земли углекислого газа общим объемом финансирования в 270 млн долл. США, разработана система налоговых субсидий, компенсирующих уплату углеродного налога на 50 долл. США на каждую тонну захороненных СО2-экв.9

К активной декарбонизации экономики приступили и в Китае (He et al., 2010; Huang, Liu, 2017; Ye et al., 2020). Страна намерена достичь углеродной нейтральности к 2060 году, а к 2030 году – сократить выбросы СО2 минимум на 65% по сравнению с 2005 годом10. Так, по данным Международного энергетического агентства, Китай является и будет оставаться как минимум на протяжении 5 лет лидером по введению мощностей возобновляемой энергетики. В настоящее время в стране установлено 43% всей мощности возобновляемой энергетики в мире11. Также в июле 2021 года Китай запустил систему торговли углеродными квотами. Китайский механизм квотирования станет крупнейшим в мире и удвоит охват выбросов парниковых газов. В то же время китайские квоты довольно дешевы (6–7 долл. за тонну CO2-экв.), что потенциально снижает их эффективность. В настоящее время система торговли квотами в Китае покрывает около 26% выбросов парниковых газов в стране и 6,3% в мире. Кроме того, в 2021 году в Китае запущен проект по улавливанию и захоронению углекислого газа на морском шельфе12, исследования о целесообразности внедрения таких технологий ведутся с 2015 года (Burandt et al., 2019). При этом Китай выступает против введения углеродного налога как внутри страны, так и для внешнего регулирования.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что страны с высокой углеро-доемкостью активно планируют и реализуют мероприятия по декарбонизации. Основными формами углеродного регулирования выступают система торговли квотами на выбросы парниковых газов, угле- родные налоги и сборы, запреты на выпуск углеродоемких товаров.

В России в настоящее время тоже наблюдается повышение активности относительно разработки своей системы климатического регулирования. Первым шагом для этого стал Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов»13, целью которого является «создание условий для устойчивого и сбалансированного развития экономики Российской Федерации при снижении уровня выбросов парниковых газов». В качестве мер по ограничению выбросов ПГ в законе указаны государственный учет выбросов ПГ, целевые показатели и поддержка деятельности по их сокращению. Закон обязует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность сопровождается выбросами ПГ 150 тыс. т и выше, предоставлять отчетность в Минприроды. Также вышеуказанным субъектам разрешается осуществлять климатические проекты, положительный эффект которых будет учтен при составлении реестра углеродных единиц.

Ключевым стратегическим документом для обеспечения декарбонизации национальной экономики стала Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов14. Согласно данному документу, в рамках целевого (интенсивного) сценария необходимо ввести углеродное ценообразование, механизмы квотирования, технологии, увеличивающие поглощающую способность экосистем, системы публичной нефинансовой отчетности для бизнеса. В случае удачной реализации этого сценария к 2050 году прогнозируется достижение следующих результатов: увеличение доли «постиндустриальных» отраслей в структуре экономики на 11,8 п. п. и сниже- ние доли «традиционных» отраслей на 9,4 п. п. по сравнению с 2020 годом; ежегодные темпы роста неэнергетического экспорта – 4,4%; темп ежегодного экономического роста – 3%; снижение выбросов ПГ на 910 млн т CO2-экв., увеличение поглощающей способности до 665 млн т CO2-экв.

В то же время процессы декарбонизации в России только начинаются, а зарубежный опыт нельзя назвать универсальным, поэтому считаем целесообразным проанализировать отдельные меры декарбонизации и возможность их применения в РФ.

Результаты исследования

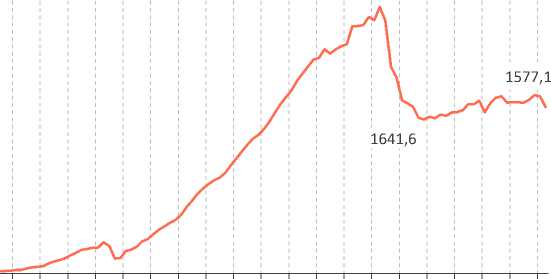

Объем выбросов парниковых газов в России в 2020 году составил 1577,1 млн т CO2-экв. (66% от уровня 1990 года), что удовлетворяет обязательствам, указанным в Парижском соглашении: достигнуть уровня выбросов парниковых газов не более 70% от уровня 1990 года (рис. 2).

Однако можно заметить, что цели Парижского соглашения были достигнуты еще в 1995 году, а уровень выбросов парниковых газов начал расти в период восстановления после кризисного периода в 1990-х гг. Снижение данного показателя в 2020 году произошло вследствие предпринятых карантинных мер по сокращению распространения эпидемии коронавируса.

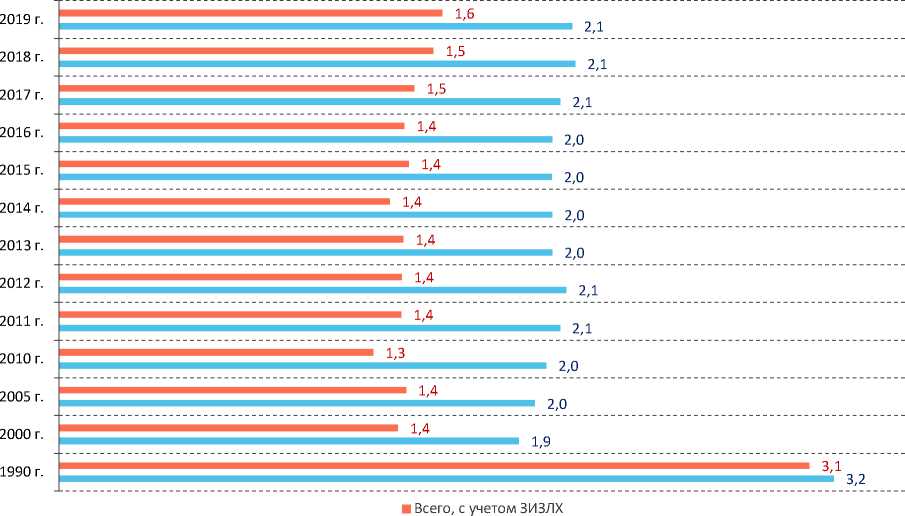

Отличительной чертой климатического регулирования в России является учет экосистемной емкости, что в полной мере соответствует принципам концепций устойчивого развития и зеленой экономики. Особые надежды для обеспечения процесса декарбонизации в России возлагаются на поглощающую способность экосистем. В настоящее время поглощающая способность экосистем учитывается посредством сектора землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ, рис. 3 ). В то же время стоит отметить, что поглощающая способность ЗИЗЛХ может стать и отрицательной в случае, например, лесного пожара. Тогда весь поглощенный данной экосистемой углерод будет выброшен в атмосферу.

Россия намерена декарбонизировать экономику по двум причинам. Во-первых, из-за негативных последствий глобального потепления: таяния скотомогильников, разрушения имеющейся инфраструктуры, находящейся в зоне распространения многолетней мерзлоты, повышения заболеваемости и смертности населения. Во-вторых, по причине внешнего давления под предлогом необходимости снижения выбросов парниковых газов. Примером такого давления может послужить планируемый к введению ЕС трансграничный углеродный налог. Некоторые

3000,0

2500,0

2000,0

1500,0

1000,0

500,0

0,3

2525,5

Рис. 2. Объем выбросов парниковых газов в Российской Федерации, млн т CO2-экв.

Источник: CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. Our World in Data.

■ Всего, без учета ЗИЗЛХ

Рис. 3. Объем выбросов парниковых газов с учетом их поглощения экосистемами и без него, млрд т

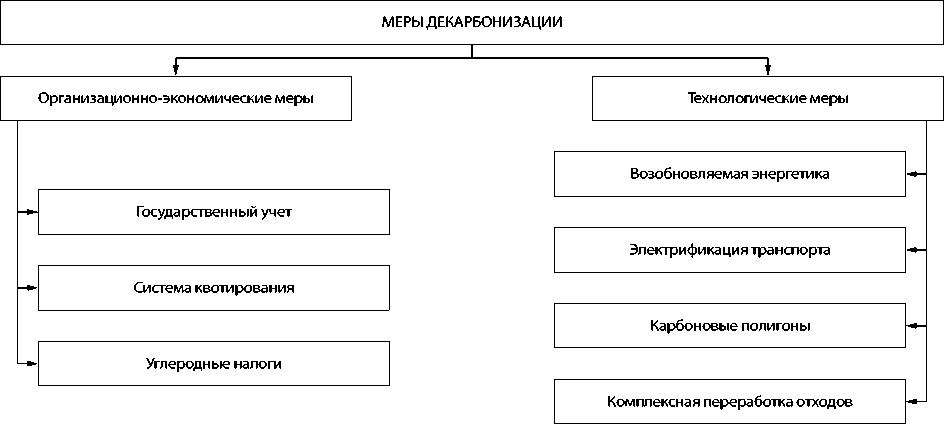

Рис. 4. Меры декарбонизации экономики России

Составлено по: Емельянов К., Зотов Н. (2021). Экономия на декарбонизации // Энергетическая политика. № 10.

C. 26–37. DOI: 10.46920/2409-5516_2021_10164_26; Порфирьев Б., Широв А., Колпаков А. (2021). Как пройти тур // Эксперт. № 4. С. 66–69; Ялов Д. (2021). Девять шагов региона к реальной декарбонизации // Эксперт. № 44. C. 48–49.

эксперты отмечают, что потери российского экспорта в ЕС могут достигнуть 34 млрд евро15.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых га- зов, а также результатам работ некоторых исследователей (Емельянов, Зотов, 2021; Порфирьев и др., 2021; Ялов, 2021), наиболее перспективными будут меры декарбонизации, представленные на рис. 4.

Электрификация транспорта

В 2021 году была принята Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года16. Ее реализация подразумевает два этапа. На первом этапе (2021–2024 гг.) планируется обеспечить производство 25 тыс. электротранспортных средств и запуск в эксплуатацию не менее 9,4 тыс. зарядных станций, из которых 2,9 тыс. единиц – быстрые зарядные станции. На втором этапе – обеспечение доли электрического автомобильного транспорта не менее 10% в объеме производства электротранспортных средств; запуск производства катодных и анодных материалов и ячеек для тяговых аккумуляторных батарей; ввод в эксплуатацию 72 тыс. единиц зарядных станций (в том числе 28 тыс. быстрых зарядных станций17) и тысячи водородных заправок; создание дополнительно не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке производства электрохимии, электромеханики, электроники и производства электротранспортных средств. В настоящее время в России реализуется несколько проектов: так, электробусы производятся тремя компаниями – ПАО «КамАЗ», ПАО «ГАЗ» и ООО «Волгабас». Их ежегодный выпуск насчитывает около 300 единиц, используется такой транспорт только в нескольких городах России, главным образом в Москве.

Однако, на наш взгляд, ключевой проблемой в электрификации транспорта является низкая связанность зарядной инфраструктуры, что ограничивает его мобильность. Наибольшая плотность электрозаправочных станций (ЭЗС) наблюдается на юге России и в Центральном федеральном округе, наименьшая – на Севере и Дальнем Востоке. Так, в Республике Коми всего две, в Архангельской области – одна ЭЗС. В Камчатском крае есть только шесть ЭЗС, три из которых распо- ложены в административном центре, еще три – в небольших близлежащих населенных пунктах, а ближайшая от них ЭЗС находится в Якутске (3361 км). Таким образом, в ряде регионов движение посредством электротранспорта довольно сильно ограничено как внутри самого административно-территориального субъекта, так и между ними.

В целом в сфере электрификации транспорта возможны три сценария: инерционный (полное отсутствие стимулирования развития транспорта и инфраструктуры – в 2030 году в РФ общее количество электротранспортных средств не превысит 540 тыс. единиц, или 5% общего объема рынка автомобилей); сбалансированный (в случае оказываемой в первые три года поддержки развития инфраструктуры и спроса общее количество электротранспортных средств превысит 1400 тыс. штук, или 15% общего объема рынка автотранспортных средств) и ускоренного развития (проактивная поддержка инфраструктуры, ограничение на использование автомобильного транспорта с двигателем внутреннего сгорания (по такому сценарию двигаются страны Западной Европы, США и Китай) – общий парк электротранспортных средств составит 3,23 млн электромобилей, 30% рынка).

В рамках сбалансированного сценария к 2030 году потребуется около 144 тыс. зарядных станций для 1,4 млн электромобилей, при условии наличия 10 электромобилей на одну электрозарядную станцию, 60% которых – медленные электрозарядные станции. В концепции отмечается, что основным источником финансирования работы электрозаправочных станций будут средства частного бизнеса (операционные расходы на эксплуатацию составляют 80–120 тыс. рублей на медленную электрозарядную станцию и 150–300 тыс. рублей на быструю электро-зарядную станцию, окупаемость – порядка 7–10 лет).

По нашему мнению, для привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры необходимо создать определенный уровень спроса на электротранспорт, обеспечив ценовой паритет у электромобилей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Учет выбросов парниковых газов и последующее квотирование предприятий-эмитентов

При обсуждении проекта ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» и требования о необходимости предоставления углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наблюдался консенсус во мнениях относительно целесообразности отчетности о количестве выбросов при одновременном неприменении экономических санкций для эмитентов18. Министерство экономического развития разработало систему штрафов за нарушения в сфере климатического регулирования. Такие штрафы предусматриваются в случае непредоставления или нарушения сроков подачи отчетности о выбросах парниковых газов и за искажение информации в документах. Проектом предусматривается, что штрафы будут увеличиваться в два раза при повторном нарушении. Для должностных лиц размер штрафа за первичное нарушение составит от 50000 до 75000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 100000 до 250000 рублей, для юридических лиц – от 100000 до 500000 рублей19.

Несмотря на обещание не вводить в действие экономические санкции для предприятий – эмитентов парниковых газов, в настоящее время планируется ввести систему квотирования в пилотном регионе – Сахалинской области в период с марта 2022 по декабрь 2028 года. В дальнейшем эти требования будут распространены на другие регионы. Тем не менее данная система подразумевает плату за выбросы парниковых газов в случае превышения определенной величины квоты, а норматив допусти- мого выброса невозможно рассчитать без точного учета поглощающей способности экосистем, которая будет установлена после получения результатов работы карбоновых полигонов. Таким образом, в перспективе углеродное регулирование в России, так же как и за рубежом, будет подразумевать платежи от бизнеса.

До принятия закона выдвигались предложения о введении в России углеродного сбора для предприятий, общий объем которого, по оценкам ИНП РАН (Порфирьев и др., 2021), составил бы около 1 трлн рублей. Это означало бы увеличение налоговой нагрузки на бизнес и падение его инвестиционной активности, что в значительной степени снизило бы экономический эффект от данного инструмента.

Развитие возобновляемой энергетики, в первую очередь водородной

В России актуальность перехода к альтернативной энергетике обусловлена как необходимостью предотвращения последствий изменения климата, так и решением проблем энергообеспечения (Лебедева, 2021a; Лебедева, 2021b). В настоящее время доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе России составляет около 1%. Наиболее перспективно развитие ВИЭ в качестве источника распределенной генерации на территориях, изолированных от единой энергосистемы страны (Арктика, отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока). Здесь ВИЭ должны быть более конкурентоспособными и эффективными, чем используемые дизельные генераторы (Лебедева, 2021a; Порфирьев и др., 2021).

В качестве централизованной низко-углеродной генерации все чаще рассматриваются гидроэлектростанции, атомные и водородные электростанции. Что касается водородной энергетики, то при реализации проектов производства водорода ключевыми факторами конкурентоспособности будут являться стоимость водорода и его углеродный след20. В настоящее время разработана «цветная» классификация водорода в зависимости от его углеродного следа (Механик, 2020). Например, «зеленым» считается водород, полученный через электролиз воды на основе энергии от возобновляемых источников, «оранжевым» – на основе энергии атомных электростанций, «бирюзовым» – водород, полученный посредством пиролиза природного газа, «голубым» – посредством паровой конверсии природного газа с попутным улавливанием углекислого газа. Концепцией развития водородной энергетики предусматривается возможность экспорта водорода. Евросоюз считает возможным, по каким-то причинам, импорт только «зеленого» или «голубого» водорода, в то время как в России наиболее перспективным видят «бирюзовый» водород, так как технология его производства наименее затратна (Механик, 2020).

Комплексная переработка отходов и их повторное использование

В 2018 году была утверждена Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года21. В приведенном в ней анализе действующих мер государственной политики в сфере обращения с отходами отмечаются следующие проблемы: неоднозначность понятийного аппарата в законодательных актах относительно обработки, утилизации и обезвреживания отходов, отсутствие обязательного требования обработки отходов перед последующими этапами переработки, отсутствие информации об ответственности за нарушение требований по раздельному сбору мусора, нерегулирование обращения с отходами V класса опасности (которые составляют большую часть всех образующихся отходов), недостаток информации об отходах, их составе и возможностях повторного использования.

В 2019 году отходы стали источником 100 млн т CO2-экв. (около 5% общей нацио- нальной эмиссии). Тогда же не перерабатывалось порядка 50% от всех образовавшихся отходов производства и потребления при целевом показателе по утилизации и обезвреживанию в 63,3%, что свидетельствует о значительном отставании от темпов, заданных стратегией. К 2030 году планируется обеспечить обезвреживание и утилизацию 86% образованных отходов на оборудовании, 90% которого произведено в России. Это весьма амбициозная задача. Стоимость реализации стратегии оценивается в 5 трлн рублей, ключевым источником финансирования выступят ассигнования из федерального бюджета, в качестве дополнительных планируется привлекать иностранные инвестиции, средства региональных программ по обращению с отходами, средства программ крупных корпораций и предприятий по совершенствованию системы обращения с отходами.

Создание карбоновых ферм и полигонов

Указанные объекты должны усовершенствовать системы мониторинга парниковых газов через возможность учета их секвестрации экосистемами. В настоящее время в разрезе регионов учет углеродпоглощаю-щей способности экосистем и их отдельных составляющих и планирование ее увеличения происходит посредством лесных планов, разработанных к началу 2019 года. Наиболее вероятно, что после получения результатов работы карбоновых полигонов методики расчета будут скорректированы и данные в лесных планах станут отличаться от текущих. Это позволит точнее оценить углеродный баланс страны и ее регионов, а в дальнейшем отстаивать свои позиции в отношении внешней климатической политики других стран и более точно использовать механизм торговли квотами на выбросы ПГ.

В настоящее время действуют 10 полигонов общей площадью 19,6 тыс. га22, из них два полигона с карбоновыми фермами (табл.). В 2022 году планируется ввести в действие четыре карбоновых полигона в Тюменской и

Таблица. Действующие карбоновые полигоны

|

Название карбонового полигона |

Регион размещения |

Оператор |

Индустриальный партнер |

|

Росянка |

Калининградская область |

Балтийский федеральный университет им. И. Канта |

ИП Кукушкин (выращивание ягод) |

|

Карбоновый полигон в Калужской области |

Калужская область |

ООО «КонтролТуГо.Ру» (разработка цифровых решений) |

АО «ТрансМашХолдинг» (производство подвижного состава) |

|

Чашниково |

Московская область |

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова |

На этапе согласования |

|

Геленджик |

Краснодарский край |

Институт океанологии Российской академии наук |

Группа компаний Ctrl2GO |

|

Way Carbon |

Чеченская Республика |

Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова |

ООО «Инфометеос», ОАО «Агровин-Султан», ООО «Тепличный Комплекс ЮгАгроХолдинг», ОАО «Грознефтегаз», АО «Чеченнефтехимпром», ООО «РИМ-Групп», АО «Чеченгазпром», ООО «Успех», ООО «КИРУС» |

|

Карбон-Поволжье |

Республика Татарстан |

Казанский (Приволжский) федеральный университет |

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» |

|

Урал-Карбон |

Свердловская область |

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина |

АО «Синара–Транспортные машины», ПАО «Трубная металлургическая компания» |

|

Карбоновый полигон в Тюменской области |

Тюменская область |

Тюменский государственный университет |

ПАО «СИБУР» (производство нефтехимической продукции) |

|

Биокарбон |

Новосибирская область |

Новосибирский государственный университет |

ООО «Новая Школа», Газпром Маркетинг & Трейдинг, АНО «Биокарбон» |

|

Карбон-Сахалин |

Сахалинская область |

Сахалинский государственный университет |

Сахалин Энерджи Инвестмент Компани |

|

Источник: Карбоновые полигоны Российской Федерации: официальный сайт. URL: https://carbon-polygons.ru |

|||

Волгоградской областях, а в 2023 году – еще десять единиц.

Возникает вопрос относительно полигона, находящегося в Калужской области. Регламентом для утверждения инициированных проектов карбоновых полигонов установлено, что оператором могут выступать только вуз или научная организация, в то время как для калужского полигона оператором является компания Ctrl2GO, будучи индустриальным партнером другого объекта – карбонового полигона «Геленджик». Более того, индустриальный партнер не может быть исполнителем работ, финансируемых из федерального бюджета на реализацию программы создания и функционирования карбоновых полигонов, а статус оператора подразумевает выполне- ние работ на полигоне и непосредственный доступ к нему23.

На наш взгляд, данный инструмент полезен с точки зрения разработки системы внутреннего углеродного регулирования и составления углеродного баланса страны и ее регионов. Однако в то же время непонятно, насколько он будет полезен при снижении негативного влияния вводимого в 2025 году трансграничного углеродного налога, так как в настоящее время Евросоюзом учитываются выбросы парниковых газов, а их поглощение европейской статистикой не регистрируется. Более того, еще одним слабым местом для обоснования огромной угле-родпоглощающей способности российских лесных экосистем является недостаточно эффективная система лесопожарной охраны. Сгоревший участок леса характеризуется уже отрицательной поглощающей способностью. Соответственно, это будет препятствовать и декарбонизации национальной экономики, и отстаиванию позиции России как страны поглотителя парниковых газов (Гузий, Лейбин, 2021).

Кроме того, возникает вопрос о требованиях к отчетности по работе данных объектов. Так как карбоновые полигоны создаются на базе образовательных и научных организаций при участии индустриальных и технологических партнеров, непонятно, каким образом будет предоставляться отчетность о результатах работы полигона, а также о научных результатах за определенный период: в форме отчетов в органы власти, научных публикаций или в какой-либо другой. Также не регламентировано, будет ли считаться такой полигон для индустриального или технологического партнера климатическим проектом, который может быть учтен в реестре углеродных единиц, так как инициирующим субъектом и оператором карбонового полигона должна выступать образовательная или научная организация.

Стимулирование проектов по улавливанию углекислого газа и его транспортировка в регионы с подходящими геологическими условиями для закачки в соответствующий пласт недр (Ялов, 2021)

Основная проблема развития таких проектов – их экономическая нерентабельность при отсутствии дополнительного стимулирования. Стоимость захоронения зависит от характера деятельности. Так, для энергетики стоимость улавливания будет варьироваться от 40 до 80 долл. США за тонну, в металлургии – от 40 до 100 долл. США за тонну. Транспортировка до места закачки – 10 долл. США за тонну. В связи с этим в настоящее время такие проекты реализуются только в странах с жестким государственным углеродным регулированием24. Пока в России не реализуется ни одного проекта по закачке в пласты недр углекислого газа, хотя потенциал захоронения диоксида углерода оценивается в 305 млрд т, чего будет достаточно для захоронения полной ежегодной эмиссии России на 180 лет вперед. В случае России отводить парниковые газы целесообразно в месторождения нефти и газа, что потенциально будет способствовать увеличению нефтеотдачи и интенсификации разработки месторождений25. О намерении строительства таких мощностей к 2030 году заявили только НОВАТЭК и «Роснефть». Кроме того, стоит отметить, что помимо мощностей улавливания нужна и соответствующая инфраструктура, масштаб строительства которой сопоставим с необходимостью строительства недостающих газопроводов в регионах. Поэтому в ближайшее время в отсутствие углеродного регулирования эмитентам-экспортерам в Европу выгоднее заплатить ТУН, чем вкладываться в строительство улавливающих мощностей и инфраструктуры, а внутри страны реализовывать проекты по озеленению территории.

Заключение

В целом по всем направлениям декарбонизации можно заметить некоторую несогласованность мер между собой, как часто бывает в российской практике. Наблюдается недостаточная согласованность введения углеродной отчетности, строительства карбоновых полигонов, системы квот по торговле выбросами ПГ. На наш взгляд, все меры предпринимаются одновременно, хотя они в определенной степени зависят друг от друга. Так, первоочередными являются составление реестра углеродных единиц и организация государственного учета выбросов ПГ, что необходимо для понимания реальной эмиссии ПГ крупными предприятиями. В то же время целесообразно осуществлять строительство карбоновых полигонов и ферм, чтобы уже за первый год сбора информации о выбросах ПГ от предприятий получить данные о поглощающей способности типичных экосистем конкретных территорий. Только после учета данных о секвестрации углерода следует вводить механизмы квотирования, так как лишь в этом случае можно установить точный объем квот для соблюдения экосистемной емкости территории и обеспечить наиболее корректное распределение квот между предприятиями.

Более того, перед вводом квотирования, на наш взгляд, стоит изучить и зарубежный опыт во избежание аналогичных ошибок, так как за все время применения указанного механизма были зафиксированы случаи его абсолютной неэффективности. Например, торговля квотами на выбросы применялась в рамках механизма чистого развития, определенного Киотским протоколом. В 2012 году система показала себя неэффективной в силу увеличения предложения квот, когда их цена упала до 0,39 евро за тонну CO2-экв.26

Что касается проблемы, касающейся переработки отходов, то она наиболее остра в отношении необходимости решать задачи накопленного и текущего вреда окружающей среде и его неблагоприятного влияния на здоровье населения, нерационального использования природных ресурсов, нежели относительно увеличения выбросов парниковых газов.

В целом можно сделать вывод о том, что цели декарбонизации России являются реально достижимыми. Труднее достичь целей по обеспечению развития экономики в условиях декарбонизации. Отличительным моментом в климатическом регулировании России выступает учет ассимиляционного потенциала экосистем, однако недостаточная согласованность мер декарбонизации и малая эффективность экологической политики, в том числе в сферах лесопользования, лесопожарной охраны и обращения с отходами производства и потребления, являются основными рисками недостижения стратегических результатов в рамках целевых сценариев. Не устранив эти риски, Россия, на наш взгляд, не сможет ни отстоять свой статус страны – поглотителя парниковых газов, ни обеспечить эффективную работу системы мер национальной декарбонизации.

Дальнейшие этапы исследования будут посвящены разработке инструментов для адаптации экономики регионов России в контексте глобальной декарбонизации.

Список литературы Проблемы декарбонизации экономики России

- Гузий В., Лейбин В. (2021). Планетарные риски русских пожаров // Эксперт. № 38 (1221). С. 59-63.

- Емельянов К., Зотов Н. (2021). Экономия на декарбонизации // Энергетическая политика. № 10. C. 26-37. DOI: 10.46920/2409-5516_2021_10164_26

- Катцов В.М., Кобышева Н.В., Мелешко В.П. [и др.] (2011). Оценка макроэкономических последствий изменений климата на территории Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу. М.: РИФ ДАРТ. 252 с.

- Лебедева М.А. (2021a). Предпосылки и проблемы развития альтернативной энергетики в субъектах Европейского Севера России // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер.: Экономика и экологический менеджмент. № 3. DOI: 10.17586/2310-1172-2021-14-3-58-74. URL: http://economics.ihbt.ifmo.ru/ru/ article/20673/predposylki_i_problemy_razvitiya_alternativnoy_energetiki_v_subektah_evropeyskogo_se-vera_rossii.htm (дата обращения 13.12.2021).

- Лебедева М.А. (2021b). Состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики в северном регионе // Проблемы развития территории. № 4. C. 139-155. DOI: 10.15838/ptd.2021.4.114.8

- Механик А. (2020). На водороде в будущее // Эксперт. № 51. С. 34-38.

- Порфирьев Б., Широв А., Колпаков А. (2021). Как пройти тур // Эксперт. № 4. С. 66-69.

- Порфирьев Б.Н. (2021). Зеленая повестка: асимметричный ответ // Эксперт. № 18-19. С. 19-21.

- Ревич Б.А., Шапошников Д.А. (2021). Пандемия COVID-19: новые знания о влиянии качества воздуха на распространение коронавирусной инфекции в городах // Проблемы прогнозирования. № 4. С. 28-37. DOI: 10.47711/0868-6351-187-28-37

- Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Анисимов О.А., Белолуцкая М.А. (2019). Влияние температурных волн на здоровье населения в городах Северо-Западного региона России // Проблемы прогнозирования. № 3. С.127-134.

- Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Раичич С.Р., Сабурова С.А., Симонова Е.Г. (2021). Зонирование административных районов Российской Арктики по степени опасности разрушения скотомогильников в результате деградации многолетней мерзлоты // Анализ риска здоровью. № 1. С. 115-125. DOI: 10.21668/health.risk/2021.1.12

- Рогинко С. (2021a). «Климатический кабинет» Байдена и Парижское соглашение // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. № 1. С. 7-16.

- Рогинко С.А. (2021b). Климатический поворот США: цели и средства // Общественные науки и современность. № 2. C. 53-65.

- Ускова Т.В., Лукин Е.В., Воронцова Т.В., Смирнова Т.Г. (2013). Проблемы экономического роста территории. Вологда: ИСЭРТ РАН. 170 с.

- Ялов Д. (2021). Девять шагов региона к реальной декарбонизации // Эксперт. № 44. C. 48-49.

- Burandt T., Xiong B., Loffler K., Oei P. (2019). Decarbonizing China's energy system - Modeling the transformation of the electricity, transportation, heat, and industrial sectors. Applied Energy, 255, June, 113820. DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.113820

- Fleming R.C., Mauger R. (2021). Green and just? An update on the 'European Green Deal'. Journal for European Environmental & Planning Law, 18, 164-180. DOI: 10.1163/18760104-18010010

- He G., Lin J., Sifuentes F., Liu X., Abhyakar N., Phadke A. (2010). Rapid cost decrease of renewables and storage accelerates the decarbonization of China TMs power system. Nature Communications, 11, 1-9. DOI: 10.1038/s41467-020-16184-x

- Huang P., Liu Y. (2017). Renewable energy development in China: Spatial clustering and socio-spatial embed-dedness. Current Sustainable Renewable Energy Reports, 4, 38-43. DOI: 10.1007/s40518-017-0070-8

- Pietzcker R.C., Osorio S., Rodrigues R. (2021). Tightening EU ETS targets in line with the European Green Deal: Impacts on the decarbonization of the EU power sector. Applied Energy, 293, February, 116914. DOI: 10.1016/j.apenergy.2021.116914

- Ye Q.I., Stern N., Jian-kun H.E., Jia-qi L.U., Tian-le L. I.U., King D. (2020). The policy-driven peak and reduction of China's carbon emissions. Climate Change Research, 11, 65-71.