Проблемы европейского севера России и возможности его участия в развитии арктической зоны РФ

Автор: Кожевников Сергей Александрович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 т.12, 2019 года.

Бесплатный доступ

Стоящие перед Россией вызовы, обусловленные нестабильной геополитической обстановкой в мире, требуют поиска внутренних источников развития, повышения эффективности управления территориями. В такой ситуации приоритетным объектом государственной политики, на наш взгляд, должны стать северные и арктические территории, обладающие огромным природно-ресурсным, экономическим и геополитическим потенциалом. В то же время в их развитии в постсоветский период накопился комплекс проблем, требующих осмысления и разработки механизмов решения, что и послужило целью данной работы. Проведенный анализ показал, что рыночные преобразования 90-х гг. ХХ века на Европейском Севере России (ЕСР) и в его арктической зоне привели к усилению процессов депопуляции населения, деградации и примитивизации промышленного производства, сворачиванию сельхопроизводства, падению качества жизни населения; росту концентрации экономической и социальной активности в «узловых» точках и деградации потенциала периферийных муниципалитетов. На базе комплексного анализа социально-экономического развития и документов стратегического планирования ЕСР установлено, что данные территории имеют объективные предпосылки для диверсификации производства на основе глубокой переработки сырьевых ресурсов, широкой кооперации и межрегиональной интеграции. Доказано, что межрегиональной интеграции территорий ЕСР и его арктической зоны с более южными регионами страны будет способствовать формирование и развитие в приоритетных отраслях (нефтепереработка, ЛПК, развитие гражданского, наукоемкого машиностроения и др.) длинных технологических цепочек, выходящих за пределы Арктической зоны РФ. Наряду с этим обосновано, что важную роль в качестве форпоста освоения Арктики может сыграть Вологодская область; предложены приоритетные инструменты развития транспортно-логистической системы в регионе, что позволит устранить инфраструктурные ограничения экономического роста и обеспечить встраивание европейской части Арктической зоны России в единое экономическое пространство страны. Дальнейшими направлениями исследований по данной проблематике будет детальное обоснование предложенных механизмов межрегиональной интеграции территорий Европейского Севера и его арктической зоны.

Европейский север России, арктическая зона рф, социально-экономическое развитие, территориально-хозяйственная система, технологические цепочки, транспортная система, стратегия

Короткий адрес: https://sciup.org/147225000

IDR: 147225000 | УДК: 338.924 | DOI: 10.15838/esc.2019.1.61.5

Текст научной статьи Проблемы европейского севера России и возможности его участия в развитии арктической зоны РФ

Введение. Особенностью России как самой большой по площади страны мира с ее огромными межрегиональными различиями в природно-ресурсных, этно-социальных, структурных, исторических, климатических условиях и факторах развития является необходимость обязательного учета пространственных аспектов. В связи с этим академик А.И. Татаркин справедливо отмечал, что «оптимальное использование экономического пространства всегда определяло и будет определять политическое, национальное, демографическое, социальное и экономическое своеобразие Российского государства» [1]. Наряду с этим академик П.А. Минакир и д.г.н. А.Н. Демьяненко указывали, что «экономическое пространство современной России – явление уникальное, вне всякого сомнения. И дело не только в том, что оно обширно и разнообразно, но и в том, что на протяжении как минимум двух последних десятилетий оно подвергалось кардинальным трансформационным преобразованиям» [2].

При этом в пространственном развитии современной России сформировался сложный и чрезвычайно болезненный клубок проблем, вызовов и угроз. Существуют даже зарубежные исследования, где предпринята попытка оценки ежегодных потерь РФ от неэффективной пространственной организации страны1. Очевидно, что их решение требует государственного управления с использованием инструментов региональной, структурно-инвестиционной, инновационной, социальной, природоохранной политики.

Важную роль в развитии страны, безусловно, должны играть регионы Севера и Арктики2 России, обладающие огромным геостратегическим и природно-ресурсным потенциалом. Вместе с тем потенциал этих территорий в настоящее время используется далеко не в полной мере в связи с нарушением основных экономических связей между регионами страны в постсоветский период3, ухудшением качества человеческого капитала, разрушением инфраструктуры. Данные негативные процессы ведут не только к сжатию и дефрагментации экономического пространства страны, но и являются факторами, обусловливающими возрастание угроз её национальной безопасности [3, 5].

Европейский Север России (Архангельская, Вологодская, Мурманская области, республики Коми, Карелия и Ненецкий автономный округ) является одним из ключевых и самых больших по площади (1,466 тыс. кв. км) регионов евро- пейской части страны, отличающихся выгодным экономико-географическим положением (на севере омывается Баренцевым и Белым морями; на западе граничит с Финляндией и Норвегией, что открывает огромные возможности для развития внешней торговли; на востоке и юге – с экономически развитым Уралом и Центральной Россией соответственно).

Ведущими отраслями специализации Европейского Севера являются ЛПК, черная и цветная металлургия, химическая промышленность, ТЭК, опирающиеся на богатую минерально-сырьевую базу региона. Часть его территорий относится к Арктической зоне РФ (АЗ РФ) и характеризуется весьма суровыми природно-климатическими условиями.

В исследованиях чл.-корр. РАН, д.г.н. В.Н. Лаженцева справедливо отмечается, что развитие межрегиональной экономической интеграции по линии «Север-Юг» и встраивание данного региона в экономическое пространство страны позволит эффективно использовать потенциал Европейского Севера для решения стратегических задач развития Арктической зоны и России в целом [6]. Вместе с тем эффективное управление данными процессами, на наш взгляд, требует комплексного изучения особенностей и системных проблем развития территорий Европейского Севера России, а также обоснования эффективных механизмов их участия в реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ. Это и послужило целью представленной работы.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи :

-

1) проанализировать тенденции и выявить ключевые проблемы социально-экономического развития территорий Европейского Севера России;

-

2) выявить долгосрочные ориентиры и особенности «арктического вектора» развития субъектов Европейского Севера России, закрепленные в стратегических документах регионального развития;

-

3) определить перспективные направления и обосновать механизмы участия ЕСР в реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ.

Теоретические аспекты исследования. Отечественная экономическая и географическая наука имеет существенный опыт исследований по вопросам анализа процессов развития и управления северными и арктическими территориями, роли данных территорий в пространственном развитии страны.

В целом наиболее активно исследования по пространственной проблематике начали проводиться во времена СССР. В частности, теоретическим обоснованием тенденций и закономерностей размещения производительных сил в Советском Союзе занимались такие видные ученые, как Г.М. Кржижановский4 (рассматривал народное хозяйство как целостную систему, ключевым звеном развития которой является электрификация; заложил основы создания энергопромышленных комплексов; обосновал необходимость электрообеспечения промышленных районов от крупных районных электростанций), И.Г. Александров5 (совместно с Г.М. Кржижановским осуществлял исследования по экономическому районированию территории СССР), разработал научные основы концепции энерго-производственных циклов и ТПК, в дальнейшем развитые Н.Н. Колосовским), В.М. Четыркин6 (исследовал проблемы экономического районирования – идея узловой народнохозяйственной проблемы), Н.Н. Некрасов7 (разработал принципы формирования и развития народнохозяйственных и территориально-производственных комплексов, выступал научным руководителем комплексных исследований по разработке генеральных схем развития и размещения производительных сил СССР на перспективу),

А.Е. Пробст8 (создал схему районирования топливно-энергетического комплекса страны, разработчик идеи т.н. «концентров»), В.С. Немчинов9 (комплексно исследовал вопросы строительства промышленных, угольно-металлургических баз и гидроузлов в верховье Енисея, в бассейне Амура, рассматривая их как центры будущих крупных общехозяйственных комплексов), С.В. Славин10 (обосновывал неразрывную связь между освоением Севера и экономическим развитием всего СССР; активно предлагал перейти к единому социально-экономическому управлению регионом), А.Г. Гранберг11 (исследовал национальную экономику как систему регионов, взаимодействующих в рыночной среде с госрегулированием; разработал программы регионального развития – по Сибири, Дальнему Востоку, Северу, а также крупные регионально-транспортные проекты), А.Г. Аганбегян12 (внес значительный вклад в разработку первой научно обоснованной концепции состояния и перспектив развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока, работ по оптимальному планированию развития и размещения отраслей промышленности).

С 60-х гг. ХХ века при непосредственном участии академического сообщества был разработан предплановый (прогнозный) документ – Генеральная схема развития и размещения производительных сил СССР. Последняя Генеральная схема была разработана на период до 2005 г., а последняя Комплексная программа – до 2010 г. В 70-80-х гг. были также созданы крупные региональные программы (Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, хозяйственного освоения зоны БАМ), программы формирования территориально-производственных комплексов, ориентированных на использование богатых природных ресурсов (Тимано-Печорского, Павлодарско-Экибастуз-ского, группы комплексов Ангаро-Енисейского региона и др.) [7]. Однако, к сожалению, многие ценные результаты науки так и не были использованы на практике.

Следует отметить, что многие классические работы североведческого характера в настоящее время востребованы под углом зрения формирования концепции переосвоения Арктики (В.В. Ивантер, В.Н. Лексин, А.Н. Швецов, Б.Н. Порфирьев, А.Н. Пилясов) и формирования новых подходов к оценке северного и арктического природно-ресурсного потенциала (Т.Е. Дмитриева, М.А. Жуков, В.А. Крюков, В.Н. Лаженцев, В.Г. Логинов, В.С. Селин, С.А. Суспицин).

Исследования проблем развития Арктики активно проводятся целым рядом европейских стран. В частности, научные учреждения и университеты Дании (Арктический исследовательский центр в Университете Орхуса, Центр арктических технологий Технического университета), Исландии (Университет Исландии, Университет Рейкьявика), Норвегии (Норвежский исследовательский совет, Норвежский национальный комитет по полярным исследованиям), Финляндии (Комитет по арктическим и антарктическим исследованиям при Совете финских академий, университеты Лапландии, Аальто, Оулу, Турку и Хельсинки), Швеции (Шведский исследовательский совет и Шведский секретариат полярных исследований) проводят комплекс прикладных и фундаментальных исследований по вопросам эффективного использования полезных ископаемых, водных, биологических и туристско-рекреационных ресурсов; организации охраны природы, сохранения биоразнообразия, организации экологического мониторинга; устойчивого развития, изменения климата, изучения прибрежных зон и др. Аналогичными вопросами занимаются и ученые из стран Северной Америки [8–12].

Северная и арктическая проблематика в нашей стране находится в фокусе внимания не только научных кругов, но и государства. Еще в советский период был принят целый ряд нормативно-правовых актов и программных документов, посвященных развитию данных территорий (табл. 1).

При этом необходимо отметить, что в настоящее время не существует нормативно-правового акта, комплексно регулирующего социально-экономическое развитие северных регионов России. Законом такого рода ранее был ФЗ «Об основах государственного регулирования социально-экономического развития Севера Российской Федерации» от 19.06.96 № 78, в котором были закреплены такие принципы управления, как государственный протекционизм и селективность. Однако он утратил силу в 2005 г.

Приоритетными направлениями государственной политики по отношению к северным регионам, закрепленными в Концепции государственной поддержки экономического и социального развития регионов Севера (утв. постановлением Правительства РФ от 7 марта 2000 года № 198), были сбалансированное раз- витие производства, сохранение окружающей среды и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Вместе с тем многие ее положения, к сожалению, так и не были реализованы на практике.

Впервые отдельно Арктическая зона Российской Федерации как объект комплексного государственного управления была определена в 1989 г. решением Государственной комиссии при Совете министров СССР по делам Арктики. Вместе с тем в 90-х гг. ХХ века арктические территории оказались на периферии государственных интересов. Новый виток развития арктической тематики датируется серединой 2000-х гг. Так, в 2008 году были приняты Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (утв. Приказом Президента РФ № 1969).

Законодательно сухопутные границы Арктической зоны Российской Федерации были определены Указом Президента РФ «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 2 мая 2014 г. № 296. Наряду с этим в 2013 году была утверждена Стратегия развития Арктической зоны Российской Феде-

Таблица 1. Стратегические и программные документы развития Севера и Арктики в России

|

Период |

Стратегические и программные документы развития Севера и Арктики |

|

СССР (1920–1989 гг.) |

|

|

Российская Федерация (1990 гг. – н.в.) |

|

|

Источник: составлено автором. |

|

Рис. 1. Границы Арктической зоны РФ (в соответствии с Указом Президента РФ «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 2 мая 2014 г. № 296)

| Арктическая зона РФ:

1 - Мурманская область

2 - Республика Карелия (в составе Лоухского, Кемского и Беломорского муниципальных районов)

3 - Архангельская область (в составе Онежского, Приморского и Мезенского муниципальных районов, городских округов Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, а также административно принадлежащих ей арктических островов)

4 - Ненецкий автономный округ

5 - Ямало-Ненецкий автономный округ

6 - Красноярский край (в составе Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района, городского округа Норильск, муниципального образования г. Игарка Туруханского муниципального района)

7 - Республика Саха (Якутия) (в составе Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Верхоянского, Жиганского, Оленекского, Нижнеколымского, Среднеколымского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского улусов)

8 - Чукотский автономный округ

9 - Республика Коми (в составе городского округа Воркута)

----- Границы Европейского Севера РФ:

рации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. № 366 утверждена государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (в редакции Постановления Правительства РФ от 31 августа 2017 года № 1064). В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, разработанной Министерством экономического развития РФ, Арктическая зона РФ названа в числе геостратегических территорий страны.

На важнейшую роль данных территорий неоднократно указывалось и в выступлениях первых лиц государства. Так, Президент России В.В. Путин на пленарном заседании IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», проходившего 29–30 марта 2017 года в Архангельске, отмечал, что

«… в наши дни значение Арктики многократно возрастает… Цель страны – обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера»13.

Что же представляет из себя Арктическая зона РФ в настоящее время? В той части сухопутной Арктической зоны, состав которой установлен Указом Президента РФ, она является наиболее освоенной и заселенной (в ней численность населения в 2016 г. составила 2,5 млн. чел.; в Американской Арктике – 0,8 млн. чел., Арктической Европе – 1,3 млн. чел.). Общая площадь арктических территорий России составляет порядка 3 млн. кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн. кв. км суши (рис. 1).

При этом данный макрорегион обладает огромным природно-ресурсным потенциалом [13]. Так, по оценкам ученых14, в Арктике сосредоточены значительные запасы золота (40% общероссийских), нефти (60%), газа (60–90%), хрома и марганца (90%), платиновых металлов (47%), алмазов (100%); общая стоимость минерального сырья арктических недр превышает 30 трлн. долларов15. Доля Арктической зоны в объеме продукции, производимой добывающими и обрабатывающими отраслями, составляет 1/5 и 2% соответственно.

Описание методики исследования. Для достижения обозначенной цели в работе использовались методы экономического, статистического и компаративного анализа, обобщения, монографический метод. Методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных экономистов в области региональной и пространственной экономики, государственного и муниципального управления; ученых, занимающихся исследованиями проблем Севера и Арктики.

Основные результаты исследования. Рыночные постсоветские преобразования 90-х гг. негативно отразились на социально-экономическом развитии территорий Европейского Севера России [4, 14, 15]. Одной из ключевых проблем ЕСР, как и большинства других регионов страны, является сокращение постоянного населения (табл. 2).

Так, численность населения Мурманской области в 1990–2017 гг. сократилась на 26,7%, Республики Коми – на 22,2%. Менее всего процессы депопуляции коснулись Вологодской области. Это обусловливается, в том числе, оттоком в данный субъект населения с более северных территорий страны. Ещё более быстрыми темпами процессы сокращения населения происходили на селе: за тот же период численность сельских жителей в Мурманской области снизилась почти вдвое, Архангельской – на 38% и т.д.

Наряду с естественной убылью населения наблюдаются процессы его миграционного оттока, что вызывает сокращение численности

Таблица 2. Численность населения в субъектах Европейского Севера России (на начало года), тыс. чел.

|

Территория |

Год |

2017 г. к 2000 г., % |

2017г к 1990 г., % |

||||||||||

|

1990 |

2000 |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|||

|

Постоянное население |

|||||||||||||

|

Республика Карелия |

792 |

729 |

698 |

643 |

640 |

637 |

634 |

633 |

630 |

627 |

622 |

85,3 |

78,5 |

|

Республика Коми |

1240 |

1043 |

985 |

899 |

890 |

881 |

872 |

864 |

856 |

851 |

841 |

80,6 |

67,8 |

|

Архангельская область (включая Ненецкий АО) |

1569 |

1369 |

1291 |

1225 |

1214 |

1202 |

1192 |

1183 |

1174 |

1166 |

1155 |

84,4 |

73,6 |

|

Вологодская область |

1354 |

1290 |

1235 |

1201 |

1199 |

1196 |

1193 |

1191 |

1187 |

1183 |

1177 |

91,2 |

86,9 |

|

Мурманская область |

1189 |

923 |

864 |

794 |

788 |

780 |

771 |

766 |

762 |

758 |

753 |

81,6 |

63,3 |

|

Сельское население |

|||||||||||||

|

Республика Карелия |

144 |

186 |

171 |

141 |

138 |

135 |

132 |

129 |

127 |

124 |

122 |

65,6 |

84,7 |

|

Республика Коми |

297 |

258 |

240 |

207 |

203 |

200 |

196 |

193 |

189 |

187 |

184 |

71,3 |

62,0 |

|

Архангельская область |

411 |

343 |

349 |

297 |

289 |

282 |

280 |

27 |

265 |

259 |

254 |

74,1 |

61,8 |

|

Вологодская область |

462 |

403 |

393 |

350 |

356 |

343 |

339 |

335 |

333 |

329 |

325 |

80,6 |

70,3 |

|

Мурманская область |

100 |

71 |

74 |

57 |

57 |

57 |

56,6 |

57 |

57 |

57 |

58 |

81,7 |

58,0 |

Источник: рассчитано на основе данных официального сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Режим доступа: жителей данных территорий. Всё это приводит к «вымиранию» целых населенных пунктов, потере управляемости территориями, снижению связности пространства.

Негативные процессы отмечаются и в материальном производстве. В частности, в сфере промышленности в течение последних двух десятилетий наблюдались процессы деиндустриализации, что выражалось в сокращении доли обрабатывающих производств в ВРП (в Мурманской области за исследуемый период она сократилась на 17 п.п., Вологодской – на 9 п.п.).

При этом обрабатывающие виды деятельности существенно уступают добывающим, занимая весьма скромную долю в валовом региональном продукте; наряду с этим имеют место значительные территориальные различия. Так, в Вологодской области в 2016 году валовая добавленная стоимость, созданная в обрабатывающих производствах, составляла 37,6% в ВРП региона, в то время как в Мурманской области – всего лишь 9,2% (при среднероссийском уровне в 17,3%, табл. 3).

Вместе с тем производимая промышленностью ЕСР продукция не является инновационной. Так, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП Республики Коми в 2016 году составляла лишь 12%, Республике Карелия – 16,6%, Вологодской области – 16,7 (среднероссийское значение – 20,7%), и во всех регионах за последние 10 лет показатель имел тенденцию к снижению (табл. 4). Следует

Таблица 3. Доля валовой добавленной стоимости, созданной в обрабатывающих производствах, в ВРП субъектов России, %*

Территория 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2000 г., +/- Российская Федерация 19,3 18,5 19,3 17,7 17,4 17,3 -2,0 Республика Карелия 18,1 17,6 15,8 17,5 13,4 17,9 -0,2 Республика Коми 12,1 11,7 11,0 9,7 11,7 11,7 -0,4 Архангельская область (включая Ненецкий АО)** 19,2 18,9 17,0 12,4 13,1 14,0 -5,2 Вологодская область 46,9 46,6 50,5 38,1 34,9 37,6 -9,3 Мурманская область 26,1 25,5 15,8 17,5 12,5 9,2 -16,9 * ВРП в разрезе видов экономической деятельность за 2017 год пока официально не опубликован (по состоянию на 01.02.2019 г.). ** Данные приведены по Архангельской области вместе с НАО, потому что в статистике по рассматриваемому показателю отдельно Архангельская область представлена только с 2010 года. В 2016 году по НАО данный показатель равнялся 0,3%. Источник: рассчитано на основе данных официального сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Режим доступа:

Таблица 4. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъектов Российской Федерации, %

Территория 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2015 г. 2016 2016 г. к 2005 г., п.п. Российская Федерация 20,1 19,1 19,4 19,3 20,7 0,6 Республика Карелия 18,4 17,4 18 18,3 16,6 -1,8 Республика Коми 13,2 10,3 10,7 13,1 12,0 -1,2 Архангельская область (включая Ненецкий АО) 18,8 16,9 16,9 18,9 17,6 -1,2 Вологодская область 22,8 22,6 21,1 20,3 16,7 -6,1 Мурманская область 18,3 17,1 18,6 19,1 16,9 -1,4 Калининградская область 22,6 22,4 23 26,4 23,0 0,4 Ленинградская область 14,3 13,7 12,2 13,5 15,2 0,9 Новгородская область 27,7 27,9 30,1 29,3 28,3 0,6 Псковская область 24,1 23,1 23,2 21 19,4 -4,7 г. Санкт-Петербург 28,8 29,6 30,9 31,7 29,8 1,0 Источник: рассчитано на основе данных официального сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Режим доступа: отметить, что по данному индикатору субъекты ЕСР весьма существенно уступают другим регионам СЗФО (например, Калининградской области и Санкт-Петербургу), что свидетельствует о некоторой примитивизации экономики северных и арктических территорий и преобладании в них производства продукции невысоких переделов.

Кризисные явления наблюдаются и в сельском хозяйстве регионов ЕСР. Однако, несмотря на снижение объемов производства сельхозпродукции в 1991–2017 гг. , отдельные регионы (Вологодская область) сохранили значительный потенциал развития, реализация которого может позволить решить проблемы продовольственного обеспечения население европейской части Арктики16.

Нарушенные процессы воспроизводства основного капитала в ключевых отраслях экономики регионов ЕСР ведут к росту уровня изношенности основных фондов организаций.

Так, в Республике Карелия данный показатель составлял 53%, Вологодской области – 50,5% (средний по стране уровень – 50,9%). Причем во всех субъектах, кроме Архангельской области, в 2000–2017 гг. изношенность увеличилась на 1–12 п.п. (табл. 5).

Негативные процессы в экономике и на рынке труда, а также неблагоприятные условия на Севере, обусловливающие удорожание жизни, привели к тому, что в исследуемых субъектах, несмотря на положительную тенденцию последних семнадцати лет, в 2017 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума всё ещё была выше среднего по России показателя (13,2%): в Республике Карелия – 17,3%, Республике Коми – 16,8, Вологодской области – 13,6, Архангельской области – 13,5% (табл. 6).

Одним из ключевых индикаторов, характеризующих снижение экономической активности на данных территориях, является сокраще-

Таблица 5. Степень износа основных фондов,%

|

Территория |

2000 |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2017 г. к 2000 г., п.п. |

|

Российская Федерация |

43,5 |

44,1 |

45,7 |

46,3 |

45,9 |

47,9 |

48,8 |

50,2 |

50,9 |

+7,4 |

|

Республика Карелия |

40,7 |

26,0 |

35,2 |

37,9 |

41,5 |

44,0 |

47,2 |

49,6 |

52,8 |

+12,1 |

|

Республика Коми |

37,6 |

49,4 |

54,6 |

55,3 |

44,2 |

45,1 |

46,0 |

45,0 |

47,1 |

+9,5 |

|

Архангельская область (с Ненецким АО)* |

51,1. |

44,0 |

36,1 |

42,8 |

42,7 |

45,1 |

46,8 |

45,3 |

48,1 |

-3,0 |

|

Ненецкий АО |

39,8 |

38,3 |

26,1 |

31,1 |

33,0 |

42,1 |

44,3 |

43,3 |

45,6 |

+5,8 |

|

Вологодская область |

42,2 |

50,1 |

46,1 |

40,9 |

40,9 |

45,9 |

48,7 |

51,6 |

50,5 |

+8,3 |

|

Мурманская область |

41,8 |

42,9 |

42,7 |

42,8 |

37,0 |

38,9 |

41,9 |

52,2 |

43,1 |

+1,3 |

|

* Данные приведены по Архангельской области вместе с НАО, т.к. в статистике по рассматриваемому показателю Архангельская область отдельно представлена только с 2013 года. Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: стат. сб. / Росстат. М., 2018. 1162 с. |

||||||||||

Таблица 6. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %

|

Территория |

2000 |

2005 |

2008 |

2010 |

2011 |

2012 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2017 г. к 2000г. |

|

Российская Федерация |

29,0 |

17,8 |

13,4 |

12,5 |

12,7 |

10,7 |

11,2 |

13,3 |

13,3 |

13,2 |

-15,8 |

|

Республика Карелия |

22,3 |

15,9 |

15,6 |

14,9 |

15,7 |

13,6 |

14,2 |

16,4 |

17,3 |

17,3 |

-5,0 |

|

Республика Коми |

26,3 |

14,9 |

15,1 |

15,6 |

16,4 |

13,5 |

14,3 |

14,6 |

16,3 |

16,8 |

-9,5 |

|

Архангельская область (без Ненецкого АО) |

33,5 |

17,5 |

14,4 |

14 |

14,4 |

12,9 |

14,1 |

15,8 |

14,7 |

13,5 |

-20,0 |

|

Ненецкий АО |

37,9 |

9,0 |

5,6 |

7,5 |

7,7 |

6,6 |

9,0 |

9,7 |

10,5 |

11,4 |

-26,5 |

|

Вологодская область |

25,5 |

18,3 |

15,7 |

16,8 |

17,1 |

13,3 |

12,9 |

14,2 |

13,4 |

13,6 |

-11,9 |

|

Мурманская область |

24,9 |

19,1 |

13,8 |

13,2 |

13,6 |

11,3 |

10,9 |

12,7 |

12,8 |

12,6 |

-12,3 |

|

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: стат. сб. / Росстат. М., 2018. 1162 с. |

|||||||||||

16 В настоящее время сельское хозяйство Арктики специализируется в основном на животноводстве (оленеводство).

Таблица 7. Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования, млн. тонн

Наряду с этим наблюдается некоторая тенденция уменьшения удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (за исключением Республики Коми). Эти обстоятельства актуализируют проблему обеспечения транспортной связности пространства и развития логистики на территории регионов ЕСР.

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии в субъектах Европейского Севера России целого ряда системных проблем социально-экономического развития. Вместе с тем объективные различия в предпосылках и потенциале развития данных территорий еще более усиливают их неоднородность как в экономическом, так и в управленческом аспектах. Особенно остро подобная неоднородность проявляется на внутрирегиональном уровне. Отсюда возникает необходимость выделения территорий со схожими особенностями развития с целью реализации специфических методов и инструментов их государственной поддержки.

Одним из ведущих ученых, занимающихся экономико-географическим районированием и изучением процессов трансформации пространства на внутрирегиональном уровне, являлся д.г.н. Е.Е. Лейзерович. При исследовании данных вопросов он использовал понятие «экономический микрорайон» (ЭМ), под которым понимал внутриреспубликанские, внутрикраевые, внутриобластные территориальные общности, включающие в свой состав, как правило, несколько сельских административных районов, а также, наиболее часто, один или несколько городов внерайонного подчинения. Данные территории имеют достаточно индивидуальное экономическое лицо, а для их жителей за пределами города-центра ЭМ характерно относительное единство образа жизни и качества жизни [16, 17]. На территории ЕСР Е.Е. Лейзерович выделял 35 экономических микрорайонов. В административных границах Вологодской области и Республики Коми имеют место следующие ЭМ (табл. 8).

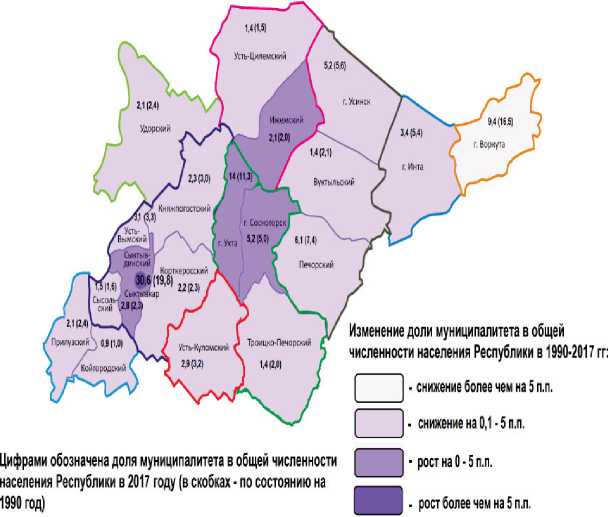

Основная тенденция развития микрорайонов Европейского Севера – концентрация населения и экономической активности в «узловых» точках и нарастание площади периферии. Так, анализ демографических процессов во вну-триреспубликанских районах Коми показал, что в 1990–2017 гг. наблюдалась концентрация населения около административного центра республики (развитие Сыктывкарской агломерации: доля Сыктывкара в общей численности населения субъекта увеличилась с 19,8 до 30,6%; схожие тенденции наблюдаются и в Сыктывдинском районе); в пределах Ухтинской агломерации (доля Ухты увеличилась с 11,3 до 14%, Сосногорска – с 5 до 5,2%, рис. 2 ).

В то же время в отдаленных территориях, моногородах (например, Воркуте, Инте) в этот период активными темпами протекали процессы оттока населения в связи со снижением экономической активности или закрытием градообразующих производств (прежде всего добычи каменного угля) и переселением (регулируемым и стихийным) в другие районы17.

Таблица 8. Состав экономических микрорайонов Вологодской области и Республики Коми (по классификации Е.Е. Лейзеровича, 2010 г.)

|

Субъект РФ |

Экономические микрорайоны |

|

Вологодская область |

|

|

Республика Коми |

|

Рис. 2. Доля муниципальных образований в общей численности населения Республики Коми и динамика ее изменения в 1990–2017 гг.

|

Муниципальное образование |

Доля, % |

2017 г. к 1990 г., п.п.* |

|

|

1990 г. |

2017 г. |

||

|

Сыктывкар |

19,8 |

30,6 |

+10,8 |

|

Ухта |

11,3 |

14,0 |

+2,7 |

|

Сыктывдинский |

2,3 |

2,8 |

+0,5 |

|

Сосногорск |

5,0 |

5,2 |

+0,2 |

|

Ижемский |

2,0 |

2,1 |

+0,1 |

|

Сысольский |

1,6 |

1,5 |

-0,1 |

|

Усть-Цилемский |

1,5 |

1,4 |

-0,1 |

|

Корткеросский |

2,3 |

2,2 |

-0,1 |

|

Койгородский |

1,0 |

0,9 |

-0,1 |

|

Усть-Вымский |

3,3 |

3,1 |

-0,2 |

|

Прилузский |

2,4 |

2,1 |

-0,3 |

|

Удорский |

2,4 |

2,1 |

-0,3 |

|

Усть-Куломский |

3,2 |

2,9 |

-0,3 |

|

Усинск |

5,6 |

5,2 |

-0,4 |

|

Троицко-Печорский |

2,0 |

1,4 |

-0,6 |

|

Княжпогостский |

3,0 |

2,3 |

-0,7 |

|

Вуктыл |

2, |

1,4 |

-0,7 |

|

Печора |

7,4 |

6,1 |

-1,3 |

|

Инта |

5,4 |

3,4 |

-2,0 |

|

Воркута |

6,5 |

9,4 |

-7,1 |

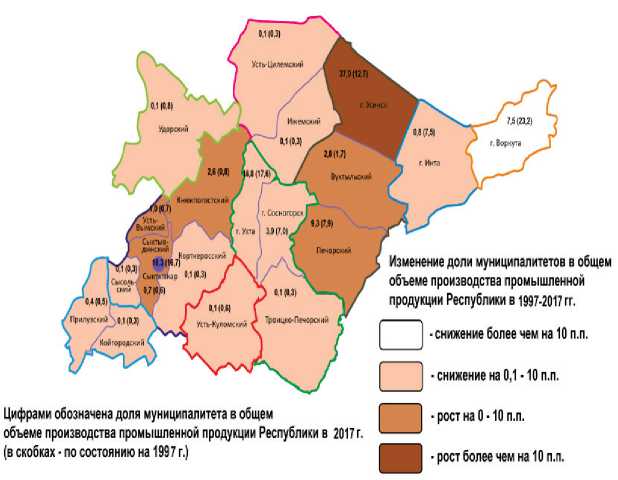

Основными центрами промышленного производства Республики Коми являются города Усинск, Сыктывкар, Ухта, Печора. При этом в течение последних двадцати лет роль Усинска как ключевого промышленного центра существенно возросла, и в настоящее время на данное муниципальное образование приходится больше трети общего объема производства промышленной продукции (рис. 3) . Основная отрасль – добыча и транспортировка нефти и газа (активную деятельность ведут «Лукойл» и «Роснефть»; здесь работает самый северный в мире нефтеперерабатывающий завод компании «Енисей» мощностью 1,3 млн. т в год). В то же время существенно утратили свои позиции в связи с затуханием экономической активности ряд моногородов республики.

Аналогичные процессы концентрации населения и экономической активности харак- терны и для самого южного субъекта Европейского Севера России – Вологодской области. Её основными опорными центрами являются два крупных города, выступающие в роли административной (Вологда) и промышленной (Череповец) «столиц», и граничащие с ними муниципальные районы. Так, в 2017 г. в данных муниципалитетах проживало 73,1% населения области, производилось 93,3% промышленной и 65,1% сельскохозяйственной продукции; на них же приходилось 67,5% объема инвестиций в основной капитал и 79% оборота розничной торговли (табл. 9).

Таким образом, в постсоветский период на территориях ЕСР активно протекали процессы, которые привели к трансформации существующего опорного каркаса. Это проявляется в концентрации экономической и социальной активности в «узловых» точках (как правило, это

Рис. 3. Доля муниципальных образований в общем объеме производства промышленной продукции Республики Коми и динамика ее изменения в 1997–2017 гг.

|

Муниципальное образование |

Доля, % |

2017 г. к 1990 г., +/-** |

|

|

1997 г.* |

2017 г. |

||

|

Усинск |

12,7 |

37,0 |

24,4 |

|

Княжпогостский |

0,8 |

2,6 |

1,8 |

|

Печора |

7,9 |

9,3 |

1,4 |

|

Вуктыл |

1,7 |

2,8 |

1,1 |

|

Усть-Вымский |

0,7 |

1,0 |

0,3 |

|

Сыктывдинский |

0,6 |

0,7 |

0,1 |

|

Прилузский |

0,5 |

0,4 |

-0,1 |

|

Усть-Цилемский |

0,3 |

0,1 |

-0,2 |

|

Троицко-Печорский |

0,3 |

0,1 |

-0,2 |

|

Койгородский |

0,3 |

0,0 |

-0,2 |

|

Ижемский |

0,3 |

0,0 |

-0,3 |

|

Корткеросский |

0,3 |

0,0 |

-0,3 |

|

Сысольский |

0,3 |

0,0 |

-0,3 |

|

Сыктывкар |

16,7 |

16,3 |

-0,4 |

|

Усть-Куломский |

0,6 |

0,0 |

-0,6 |

|

Ухта |

17,6 |

16,8 |

-0,7 |

|

Удорский |

0,8 |

0,1 |

-0,8 |

|

Сосногорск |

7,0 |

3,9 |

-3,0 |

|

Инта |

7,5 |

0,8 |

-6,7 |

|

Воркута |

23,2 |

7,5 |

-15,7 |

Таблица 9. Доля Вологды, Череповца и граничащих с ними муниципальных районов в значениях ключевых параметров социально-экономического развития области, %

Активизации развития субъектов ЕСР может способствовать межрегиональная интеграция по линии «Север–Юг» и использование потенциала данных регионов для решения стратегических задач развития Арктической зоны РФ. «Арктический» вектор нашел свое закрепление в большинстве региональных стратегий развития субъектов ЕСР до 2025–30 гг. (табл. 10) .

Анализ стратегических документов позволяет сделать выводы о том, что «арктический вектор» развития субъектов Европейского Севера России до 2030 г. заключается прежде всего в дальнейшем развитии сырьевых отраслей экономики (добыча и переработка сырой нефти и газа, леса) и эффективной организации транспортно-логистической инфраструктуры для экспорта данной продукции на российские и международные рынки; укреплении обороноспособности страны на арктических рубежах и развитие Северного морского пути. Это в целом соответствует приоритетам освоения Арктики, обозначенным на федеральном уровне19. В стратегических документах субъектов Европейского Севера РФ развитие отраслей гражданского назначения (точное маши-

Таблица 10. Стратегические направления и «арктический вектор» развития субъектов Европейского Севера России до 2025–2030 гг.

|

Субъект РФ |

Стратегические направления развития |

|

1. Архангельская область |

Развитая деловая и транспортная инфраструктура обеспечит Архангельской области статус опорного региона для реализации масштабных проектов по освоению Арктики . |

|

2. Вологодская область |

|

|

3. Мурманская область |

Целевой сценарий: «Мурманская область – стратегический центр Арктической зоны Российской Федерации».

|

|

4. Ненецкий авт. округ |

Целевой сценарий: Ненецкий автономный округ – стратегически значимый форпост России в Арктическом макрорегионе.

|

|

5. Республика Карелия |

|

|

6. Республика Коми |

|

|

Источник: составлено автором на основе анализа стратегических документов развития субъектов Европейского Севера России на период до 2025–2030 гг. |

|

ностроение, приборостроение, судостроение и т.п.) предполагается на основе формирования пространственно распределенных кластеров. Однако рациональному формированию системы расселения, развитию ее опорных центров и инфраструктуры, созданию условий для повышения качества жизни населения территорий АЗ РФ в стратегиях уделено, на наш взгляд, крайне мало внимания.

В то же время для решения данных задач Арктика нуждается в квалифицированных управленческих и рабочих кадрах (в сфере геологоразведки, горнодобычи, судостроении, строительстве, ЛПК и др.); производстве высокотехнологичной продукции для нужд экономики данного макрорегиона; разработке и использовании технологий строительства и материалов , адаптированных для полярных условий (в том числе деревянное домостроение в арктическом исполнении); государственной поддержке обеспечения функционирования арктической транспортной системы , прежде всего Северного морского пути (развитие наземных транспортных путей, ведущих к арктическим портам), развитии телекоммуникационной инфраструктуры (обеспечение стабильной связью, в том числе широкополосным доступом в Интернет); полноценном продовольственном обеспечении проживающего населения, медицине , объектах рекреации и туризма 201 . Европейский Север мог бы активно участвовать в решении данных задач, поскольку имеет достаточный для этого научно-технический, промышленный, сельскохозяйственный потенциал.

Однако для решения данных задач необходима реализация согласованной политики федеральных, региональных и местных органов власти, а также бизнес-сообщества. Вместе с тем Государственная комиссия по вопросам развития Арктики, которая до недавнего времени выступала таким координационным органом, в настоящее время находится на стадии преобразования: в декабре 2018 года был обновлен её состав, а в январе 2019 года ее полномочия переданы Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Таким образом, вопрос относительно наличия единого распорядительного центра и его плана деятельности на средне- и долгосрочную перспективу является в настоящее время открытым.

Деятельность других федеральных и общественных структур (например, рабочая группа «Развитие Арктики и Северного морского пути» Экспертного Совета при Правительстве России, Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников», Ассоциация «Арктический правовой центр», Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Проектный офис развития Арктики и др.) носит по большей части совещательный и консультационный характер; при этом не наблюдается четкого согласования планов деятельности данных организаций.

В 2015 году было заключено Соглашение о сотрудничестве при реализации государственной политики РФ в Арктике между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, территории которых полностью или частично входят в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации21. На наш взгляд, необходимо повысить практическую роль данного документа и его интеграцию с документами федерального уровня и планами конкретных бизнес-структур, ведущих свою деятельность в АЗ РФ.

Предложения и заключение. Решение выявленных проблем социально-экономического развития Европейского Севера и его арктической зоны требует проведения технологической модернизации экономики северных и арктических территорий , в настоящее время являющейся ресурсной и низкоукладной . Это следствие реализации в России на протяжении последних десятилетий государственной экономической политики, в которой имел место приоритет внешнего рынка над внутренним.

Так, анализ статистических данных и исследований ведущих ученых показывает, что в течение последних лет повсеместно идет про- цесс повышения доли добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства северных регионов. В результате даже субъекты, где ведущее место занимали обрабатывающие производства, за короткий срок утрачивают это положение. Яркий пример – север Иркутской области, относившейся в 2010 г. к регионам с преобладанием обрабатывающих производств, а уже через два года перешедшей в категорию природно-ресурсных территорий [20].

В результате современное состояние промышленности регионов Севера и Арктики характеризуется раздробленностью, низкой конкурентоспособностью, слабостью межрегиональных связей, неэффективностью институтов стимулирования промышленности [21]. При этом существующая технологическая структура экономики большинства северных и арктических регионов отличается слабой диверсифицированностью с преобладанием отраслей начальных стадий технологического цикла. Об этом, в частности, свидетельствуют рассчитанные сотрудниками ФГБУН ВолНЦ РАН значения мультипликатора добавленной стоимости22 по регионам России (рис. 4).

Эта проблема приобретает особую остроту и чрезвычайную важность, поскольку, по мнению академика В.М. Полтеровича, «без помощи государства рынок не в состоянии выйти из ловушки технологической отсталости» [24].

Поэтому в текущих геополитических и гео-экономических условиях крайне важной задачей является развитие внутреннего рынка, производство инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью на основе глубокой переработки ресурсов Севера и Арктики. Следует отметить, что в настоящее время есть определенные резервы для решения данных задач. Так, мощности отечественной обрабатывающей промышленности загружены крайне недостаточно (по состоянию на 2017 год): на 20% – в производстве металлорежущих станков, 14 – кузнечно-прессовых машин, 16 – тракторов, 18 – бульдозеров, 18% – экскаваторов23.

Рис. 4. Мультипликатор добавленной стоимости по регионам Европейского Севера России (составлено по [23])

Одним из приоритетных направлений развития Арктической зоны Российской Федерации, обозначенных в Стратегии, является реализация крупных инфраструктурных проектов, предусматривающих интеграцию Арктики с освоенными районами России для целей эффективного использования ресурсной базы макрорегиона. В связи с этим ключевым направлением развития ЕСР должно стать использование его потенциала для решения задач Арктической зоны РФ, в том числе на основе развития эффективной системы межрегионального экономического взаимодействия.

Эффективное сотрудничество наблюдалось в СССР в составе единого народнохозяйственного комплекса, «каждая территория которого была связана с другими планово-организованными хозяйственными и ресурсными связями». При этом, как метко отметили авторы [25], «можно без преувеличения утверждать, что в то время Арктика “работала” на весь СССР, а он – на Арктику».

Таким образом, одним из главных условий эффективного использования потенциала Европейского Севера России и его арктической зоны является активное развитие межрегионального сотрудничества по линии «Север – Юг», в т.ч. на основе проектирования межрегиональной производственной кооперации в форме вертикально интегрированных технологических цепочек добавленной стоимости в несырьевых отраслях [26]. Следует отметить, что первые редакции госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года» включали подпрограмму по развитию длинных технологических цепочек добавленной стоимости, выходящих за пределы Севера и АЗ РФ, однако в дальнейшем она была упразднена.

На наш взгляд, развитие вертикально интеграционных процессов актуально для таких видов деятельности, как нефтепереработка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, гражданское, наукоемкое и точное машиностроение, производство продуктов питания и др. Об этом, в частности, свидетельствуют и расчеты, проведенные ФГБУН ВолНЦ РАН на примере интеграции предприятия черной металлургии, мощности которого находятся на Европейском Севере, и хозяйствующего субъекта сферы машиностроения, выпускающего продукцию для нужд Арктики241.

Необходимость производства отечественной продукции в рамках политики импортоза-мещения для решения задач освоения АЗ РФ нашла поддержку среди первых лиц государства. Для этого в 2017 году Департаментом региональной промышленной политики Минпромторга России был разработан Базовый каталог высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны РФ (для всех федеральных округов России), который содержит информацию о более чем 650 предприятиях, способных производить широкую линейку высокотехнологичной продукции в арктическом исполнении. Каталоги округов охватывают такие разделы, как транспортные средства, строительная, дорожная и спецтехни-ка, энергетическое и электротехническое оборудование, средства связи25.

Вертикальная интеграция данных производств несет в себе не только финансовый эффект (снижение себестоимости производства, рост чистой прибыли), но и создает новые рабочие места, а также благоприятные условия для внедрения инновационных технологий и дальнейшего развития производства. Таким образом, формирование единых технологических цепочек в экономике Европейского Севера и его арктической зоны позволит консолидировать и рационально использовать ресурсы для решения важнейших проблем и устойчивого развития экономики страны в долгосрочной перспективе.

Согласно Стратегии и Госпрограмме развития Арктики, приоритетом в данном макрорегионе является развитие единой национальной транспортной сети. Это позволит повысить транспортную доступность населенных пунктов, устранить инфраструктурные ограничения экономического роста и создать условия для встраивания Арктической зоны России в единое экономическое пространство [27]. Для этого в настоящее время реализуется целый ряд проектов, направленных на интеграцию данного макрорегиона с восточными территориями (проект «Белкомур»: Архангельск–Пермь; «Баренцкомур»).

В то же время значительно меньшее внимание уделяется интеграции арктического региона с центральными и южными территориями. Важность интенсификации процессов пространственно-территориального развития Севера и Арктики сегодня определяет необходимость формирования эффективной системы координации стратегических процессов развития как ведущих отраслей, так и инфраструктуры арктических и приарктических регионов [28].

Важную роль в качества форпоста освоения Севера и Арктики, на наш взгляд, должна сыграть Вологодская область. Одно из приоритетных направлений – превращение города Вологды в развитый транспортно-логистический центр, ориентированный на внешнеэкономические и межрегиональные отношения не только предприятий Вологодской области, но и всех регионов Европейского Севера России, а также других регионов страны26.

Этому способствует то, что в пределах Вологодской области проходят следующие крупные железнодорожные транспортные коридоры: «Транссиб» (Владивосток – Челябинск – Буй – Вологда – Череповец – Бабаево – Санкт-Петербург); «Север – Юг» (Москва – Данилов – Вологда – Вожега – Архангельск с ответвлением на Воркуту и Мурманск).

Мультимодальный логистический центр позволит наладить тесное взаимодействие северных и арктических территорий страны с южными регионами. Через него могут идти встречные потоки товаров и услуг для обеспечения северных территорий продовольствием, продукцией первой необходимости, машинами и оборудованием, а южных – сырьем и продукцией его переработки для дальнейшего развития технологических цепочек.

Результаты проведенного нами анализа свидетельствуют о том, что ключевой проблемой Вологодского железнодорожного транспортного узла является ограниченность его пропускной способности. Как показывают исследования АО «Институт экономики и развития транспорта»2722, а также анализ Стратегии развития ОАО «РЖД»28, Вологодский транспортный узел будет являться «узким местом» к 2020 году.

Для предотвращения этого необходима разработка комплекса мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и логистических услуг с учетом международных требований (совершенствование складского хозяйства до уровня мировых стандартов; модернизация железнодорожного узла, автовокзального комплекса и аэропорта; совершенствование транспортных потоков в городе), рекомендаций по формированию эффективно функционирующей системы городского транспорта в Вологде с учетом развития агломерационных процессов.

Межрегиональное сотрудничество регионов ЕСР будет способствовать повышению связности территорий, стимулировать внутренний рынок, способствовать снижению барьеров при перемещении ресурсов, обеспечит потребительский рынок товарами широкого ассортимента, а местных производителей – устойчивыми поставками сырья и комплектующих материалов.

В свою очередь, реализация федеральными и региональными органами власти и управления предложенных нами мероприятий создаст благоприятные условия для устойчивого развития, достижения стратегических задач регионов Европейского Севера и Стратегии развития Арктической зоны РФ. Однако для этого необходим пересмотр основных направлений государственной политики, обеспечение согласованности интересов власти, крупных биз-нес-структур и населения на основе механизмов государственно-частного партнерства при реализации крупных проектов в ключевых отраслях экономики региона [29, 30].

Список литературы Проблемы европейского севера России и возможности его участия в развитии арктической зоны РФ

- Татаркин А.И., Лаврикова Ю.Г. Развитие экономического пространства регионов Российской Федерации на основе кластерных принципов: научное сообщение на заседании Президиума РАН, г. Москва, 27 декабря 2011 г. URL: ras.ru›FStorage/Download.aspx?id=baccbccf-0728

- Минакир П.А., Демьяненко А.Н. Экономическое пространство современной России и подходы к его исследованию (статья первая)//Регионалистика. 2017. Т 4. № 1. С. 5-14.

- Гонтарь Н.В. Территориальная политика: структура и ее влияние на пространственную организацию общества и экономики//Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2016. № 2. С. 18-26.

- Проблемы экономического роста территории/Т.В. Ускова, Е.В. Лукин, Т.В. Воронцова, Т.Г. Смирнова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 170 c.

- Гонтарь Н.В. «Провалы государства»: факторы формирования и механизмы влияния на экономические процессы//Вестник Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3: экономика, экология. 2014. № 5. С. 6-16.

- Лаженцев В.Н. Север России: размещение производительных сил и пространственное развитие//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2011. № 1 (13). URL: http://esc.isert-ran.ru/article/175

- Маркина Ю.В. Совершенствование ресурсного обеспечения инновационного развития экономики региона: дисс.. канд. экон. наук: 08.00.05. Челябинск, 2012. 198 с.

- Павленко В.И., Подоплекин А.О., Куценко С.Ю. Система фундаментальных научных исследований в Арктике и реализация геополитических интересов циркумполярных стран//Арктика: экология и экономика. 2014. № 4 (16). С. 86-92.

- Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011-2020. Available at: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eiprawmaterials/en/system/files/ged/41%20mssdenmark_en.pdf.

- Glomsrod S., Aslaksen I. The Economy of the North 2008. Oslo -Kongsvinger: Statistisk sentralbyrầ -Statistics Norway, 2009. 102 p. Available at: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa112_en/sa112_en.pdf

- Sweden's Strategy for the Arctic region. Government Offices of Sweden. Ministry for Foreign Affairs. Department for Eastern Europe and Central Asia. Arctic Secretariat. Stockholm, 2011. 52 p.

- Finland's Strategy for the Arctic Region. Prime Minister Offices. 2010. . 98 p.

- Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Социально-экономические приоритеты устойчивого развития Арктического макрорегиона России//Экономика региона. 2017. Т.13. №4. С. 985-1004

- Синенко П.В. Особенности социально-экономического развития районов Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации//Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. Том 6. № 12А. С. 18-25.

- Социально-экономические проблемы локальных территорий/Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов, Е.А. Гутникова, С.А. Кожевников. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 196 с.

- Лейзерович Е.Е. Сетка экономических микрорайонов России. Вариант 2008 года//Региональные исследования. 2010. № 4. С.14-28

- Лейзерович Е.Е. Типология местностей России (экономические микрорайоны России: сетка и типология)//Социальная реальность. 2007. № 7. С. 84-125.

- Проблемы пространственной реструктуризации на примере формирования и развития городских агломераций как точек роста территорий в контексте решения стратегических проблем развития Европейского Севера и Арктической зоны России: заключительный отчет о НИР/исполн. Т.В. Ускова, С.А. Кожевников, Н.В. Ворошилов. Вологда, 2018. 155 c.

- Ворошилов Н.В. Особенности и проблемы функционирования института местного самоуправления в муниципальных образованиях городской агломерации//Вопросы территориального развития. 2018. № 4 (44).

- DOI: 10.15838/tdi.2018.4.44.1

- Татаркин А.И., Логинов В.Г. Оценка природно-ресурсного и производственного потенциала северных и арктических районов: состояние и перспективы использования//Проблемы прогнозирования. 2015. № 1 (148). С. 33-44.

- Березиков С.А. Современное состояние и ключевые проблемы технологического развития ресурсных отраслей экономики Севера и Арктики//Север и рынок: формирование экономического порядка. 2016. № 3 (50). С. 80-88.

- Губанов С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России)//Экономист. 2008. № 9. С. 3-27.

- Лукин Е.В., Кожевников С.А., Мельников А.Е. Организация и факторы новой индустриализации/под науч. рук. Т.В. Усковой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. 144 с.

- Полтерович В. М. Ловушка отсталости: Россия имеет шансы выйти из нее//Прямые инвестиции. 2009. № 5. С. 8.

- Ивантер В.В., Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Арктический мегапроект в системе государственных интересов и государственного управления.//Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2014. Т. 7. № 6. С. 6-24 URL: http://rusrand.ru/analytics/arkticheskij-megaproekt-v-sisteme-gosudarstvennyh-interesov-i-gosudarstvennogo-upravlenija

- Ветрова Е.Н., Лапочкина Л.В., Минченко Л.В. Государственное регулирование транснациональных технологических цепочек с участием российских компаний минерально-сырьевого комплекса в российской Арктике//Известия Уральского государственного горного университета. 2016. № 3 (43). С. 109-114.

- Север и Арктика в новой парадигме мирового развития: актуальные проблемы, тенденции, перспективы: научно-аналитический доклад/под науч. ред. д.э.н, проф. В.С. Селина, д.э.н., проф. Т.П. Скуфьиной, к.э.н., доц. Е.П. Башмаковой, к.э.н., доц. Е.Е. Торопушиной. Апатиты: КНЦ РАН, 2016. 420 с.

- Шпак А.В. Проблемы и перспективы формирования транспортно-логистических систем на Севере//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. Т. 6. № 32 (89). С. 72-76.

- Шубин С.И. Консолидация регионов Европейского Севера -важное условие освоения Арктики//Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 2. С. 35-39.

- Кожевников С.А. Особенности развития государственно-частного партнерства в регионах России//Вопросы территориального развития. 2015. № 9 (29). С. 1. URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/1645