Проблемы формирования среды обитания рыбного хозяйства

Автор: Агарков Сергей Анатольевич, Перегородова Олеся Викторовна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Экономика природопользования

Статья в выпуске: 3 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Среда обитания как совокупность политических, экономических, социальных, экологических условий жизнедеятельности человека играет важную роль в повышении производительности труда и эффективности национальной экономики. На основе фактических данных в статье раскрывается сущность проблем формирования и управления средой обитания рыбного хозяйства. Авторы рассматривают условия работы экипажей рыболовных судов как важный компонент среды обитания, влияние природно-климатических условий и недостаточного развития социальной инфраструктуры на текучесть кадров, отток населения из северных регионов, низкий уровень подготовки специалистов, что в целом негативно сказывается на результатах деятельности рыбной отрасли. Утвержденная Правительством Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" не содержит мер по формированию среды обитания: повышению качества жизни рыбаков и их семей, развитию социальной и экологической инфраструктуры. На основе результатов исследования обоснованы практические рекомендации, направленные на решение существующих проблем в формировании и развитии среды обитания рыбного хозяйства. Предложены следующие рекомендации: улучшение условий труда экипажей рыболовных судов, создание экономически выгодных условий работы для судовладельцев, борьба с браконьерством, подготовка высококвалифицированных кадров, разработка программы мотивации персонала и его заинтересованности в работе на внутреннем рынке, разработка социальных программ по защите моряков и их семей. Для успешной реализации всех мер по повышению конкурентоспособности рыбного хозяйства России на международном рынке необходимо повысить качество и действенность системы управления рыбохозяйственным комплексом, в том числе его социо-эколого-экономической средой обитания.

Рыбное хозяйство, качество жизни, производительность труда, устойчивое развитие, среда обитания

Короткий адрес: https://sciup.org/14295029

IDR: 14295029 | УДК: 338.242:004 | DOI: 10.21443/1560-9278-2017-20-3-636-643

Текст научной статьи Проблемы формирования среды обитания рыбного хозяйства

Рыбохозяйственный комплекс (РХК) России в своем развитии практически исчерпал внутренние резервы экономического роста и возможности материально-технической базы, заложенной еще в 70–80-е годы прошлого века 1 . В то же время есть существенный потенциал запасов водных биологических ресурсов, что свидетельствует о наличии естественного конкурентного преимущества рыбной отрасли России в мировой экономике. Рыбохозяйственный комплекс к настоящему времени вышел из затяжного кризиса, данные статистики характеризуют ежегодный рост вылова. Однако в рыбной отрасли РФ остается целый ряд нерешенных проблем, из которых самой насущной является наполнение внутреннего рынка доступной по цене отечественной рыбной продукцией, как было подчеркнуто на заседании президиума Государственного совета по развитию рыбохозяйственного комплекса 19 октября 2015 г. 2

К настоящему времени разработаны программные документы, определяющие цели и задачи по развитию рыбного хозяйства, направления государственной политики в этой отрасли, меры и финансовые инструменты по решению хозяйственных проблем. Государственной программой "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 395) к 2020 г. поставлены следующие стратегические цели: обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов (ВБР), внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей; обеспечение продовольственной безопасности РФ и конкурентоспособности рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках 3 [с. 25–26]. Для достижения стратегических целей в составе государственной программы разработано 8 подпрограмм и предусматривается решение следующих задач 4 [c. 26]:

-

– создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) ВБР, в том числе для обеспечения интересов РФ в области рыболовства на международном уровне;

-

– восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства ВБР и стимулирования развития аквакультуры;

-

– расширение проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, развитие научно-технического потенциала РХК;

-

– формирование условий для обеспечения законного и безопасного промысла ВБР;

-

– стимулирование модернизации основных производственных фондов в РХК;

-

– совершенствование управления реализацией Программы;

-

– инфраструктурное обеспечение инновационного развития РХК;

-

– восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы осетровых видов рыб.

В 2020 г. вылов ВБР планируется в объеме 4620 тыс. т 5 [с. 32], что несколько меньше, чем рекордный объем 2016 г. – 4670 тыс. т 6 . Очевидно, масштабы этого вылова примерно соответствуют ресурсно-сырьевой базе. Более высокие показатели планируются по потреблению рыбных продуктов на душу населения в год – 22,7 кг (в 2013–2014 гг. – 22,3 кг), а особенно – по повышению производительности труда. В 2020 г. производительность труда планируется повысить на 65,4 % по сравнению с 2011 г. 7 [с. 32].

Следует заметить, что главным стимулом самоотдачи работников и повышения производительности труда является уровень и качество жизни, создание нормальных условий жизнедеятельности человека, что обеспечивает среда обитания (СО). Под средой обитания рыбного хозяйства следует понимать целостную совокупность социо-эколого-экономических объектов, явлений и факторов окружающей среды (естественной и искусственной), которые определяют условия жизнедеятельности человека. Качество среды обитания является составным элементом качества жизни человека, прежде всего влияющим на производительность труда. Сфера труда входит в состав среды обитания. Госпрограмма не содержит мер по повышению качества жизни рыбаков и их семей, по развитию социальной и экологической инфраструктуры. Конечно, рыбаки в составе всего населения являются объектом заботы субъектов федерации и государственной социальной политики, но наряду с этим, на наш взгляд, руководству рыбной отрасли необходимо держать в поле зрения процесс формирования и развития среды обитания.

Материалы и методы

В статье использованы фактические данные о развитии рыбного хозяйства и состоянии среды обитания отрасли, которые содержатся в материалах официальной статистики 8 , документах Росрыболовства 9 , опубликованы в периодической печати и на сайтах информационных агентств.

Методологической основой исследования является системный подход, положения экономической теории, методологии формирования рыбохозяйственного комплекса [1], результаты экосистемных исследований отечественных и зарубежных авторов. Рыбное хозяйство рассматривается как целостная система взаимосвязанных социо-эколого-экономических компонентов, включающая среду обитания как совокупность объектов, явлений и факторов окружающей среды, которые определяют условия жизнедеятельности человека. В процессе работы использовались известные методы сравнительного, ретроспективного и логического анализа и синтеза. В результате выявлены негативные явления в процессе формирования среды обитания рыбного хозяйства и предложены рекомендации по борьбе с незаконным промыслом и созданию нормальных условий для работы экипажей рыболовных судов.

Результаты и обсуждение

Развитие рыбного хозяйства представляет собой сложный процесс, включающий множество межотраслевых коопераций и международных связей, которые глубоко интегрированы в экономику нашей страны, а также в мировое рыболовство. Состояние рыбной отрасли зависит прежде всего от политической, социальной, экономической, экологической ситуации, которая складывается в России и мире. Поэтому модернизацию рыбного хозяйства, реализацию всех программ и планов, решение сложных проблем по его развитию необходимо рассматривать с системных позиций во взаимосвязи всех подсистем рыбного хозяйства с компонентами среды обитания, составляющих в целом социо-эколого-экономическую систему (СЭЭС). СЭЭС – это организационная структура, которая представлена совокупностью взаимодействующих подсистем, состоящих из множества элементов, находящихся одновременно в социальных, экономических и экологических взаимоотношениях друг с другом и интегрированных в целостное образование в целях организации рационального природопользования [1].

При этом следует обратить внимание, что для приморских СЭЭС, в которых функционируют региональные рыбохозяйственные комплексы, характерны особенности природных и социально-экономических условий, влияющих на качество жизни работников и их семей. Как российские, так и зарубежные авторы отмечают, что в северных регионах на экономику действует ряд удорожающих факторов [2], работники предприятий рыбного хозяйства дополнительно испытывают влияние суровых природных условий Севера [2–4]. Некоторые регионы Севера за годы реформ потеряли свыше половины населения, особенно работников социальной сферы (врачи, преподаватели) [2]. В то же время среда обитания как составная подсистема СЭЭС подвергается негативному воздействию хозяйственной деятельности на все компоненты, особенно на природно-экологическую составляющую в результате нерационального природопользования. В процессе формирования СО необходимо устранять или смягчать последствия негативного влияния факторов, которые можно контролировать, и разрабатывать меры адаптации к последствиям, которые контролировать невозможно [3].

Несмотря на то что концепция перехода России к устойчивому развитию была принята почти полтора десятилетия назад, анализ и диагностирование среды обитания СЭЭС самостоятельно в литературе не рассматривается. В основном авторы анализируют эффективность той или иной подсистемы, при этом не принимается во внимание взаимозависимость и взаимовлияние подсистем друг на друга, и нет методики, позволяющей оценить влияние их на устойчивость среды обитания [5].

В производственных процессах рыбного хозяйства важное место занимает работа экипажей судов на промысле ВБР. Эта сфера жизнедеятельности рыбаков, условия труда экипажей судов, как правило, остаются за рамками научных исследований такой категории, как качество жизни. А вообще работа на рыболовных судах, особенно в штормовом море, считается тяжелой, требующей физических сил и крепкого здоровья. Однако, как отмечают сами рыбаки, молодые специалисты не выдерживают столь суровых условий и списываются на берег раньше времени.

По данным Росрыболовства, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на промысле количество случаев пропажи, гибели или причинения вреда здоровью членам экипажа возросло почти в два раза. К основным причинам этой тенденции относятся следующие:

-

– употребление алкоголя на борту;

-

– использование нелегальной рабочей силы;

-

– несоблюдение норм по численности экипажа на борту;

-

– несоблюдение устава службы на борту;

-

– ограниченное финансирование спасательных отрядов;

-

– изношенность судов;

-

– нехватка рабочей силы;

-

– низкий уровень подготовки и переподготовки плавсостава 10 .

Следовательно, создание нормальных условий труда экипажей рыболовных судов является острой проблемой в процессе формирования среды обитания социо-эколого-экономической системы рыбного хозяйства.

Существует ряд факторов, негативно влияющих на заинтересованность специалистов в работе на судне, а также на их защищенность.

-

1. Заработная плата. В договорах, которые заключает рыбак, как правило, указывается оклад, но он мизерный, а основная сумма зависит от размера выловленной и сданной рыбы.

-

2. Рыболовство под иностранным флагом. В этом случае трудоустройство осложняется тем, что российский работодатель не несет ответственности по социальным гарантиям страны – "хозяйки флага".

-

3. Браконьерство. При задержании судна моряки остаются без оплаты труда, более того, возникают проблемы с их возвращением домой.

Существующая система оплаты труда осложняет решение трудовых споров в случае, когда не была выплачена заработная плата, так как расчет основной суммы, которая полагалась работнику, зависел не только от объема выловленной рыбы, но и от цены, по которой она была реализована. Проконтролировать этот процесс практически невозможно.

Кроме того, судовладельцам выгоднее брать на работу экипаж, состоящий из филиппинцев, китайцев, так как оплата их труда в несколько раз ниже, чем российских моряков. Несомненно, этот факт сказывается на занятости российских рыбаков, им приходится либо идти в море на тех условиях, которые предлагают, либо и вовсе менять сферу деятельности.

Хотя в последнее время в борьбе с ННН-промыслом 11 появились значительные перемены в лучшую сторону. Так, в 2010 г. РФ присоединилась к Соглашению ФАО ООН о мерах государства-порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла 12 .

Особое внимание следует уделить такой проблеме, как работа под "удобным" флагом. "Удобный" флаг – это национальный флаг какой-либо небольшой, как правило, страны, под которым ходит судно, зарегистрированное в ней, хотя его владельцем является гражданин другого государства. Это флаг страны, которая за умеренную плату заносит в свой реестр суда, принадлежащие собственникам из других стран. "Удобный" флаг выгоден государству, которое его предоставляет, оно без больших затруднений получает доход в виде платы за регистрацию и иные услуги 13 .

Многие государства "удобного" флага, обладающие самыми большими флотами в мире, не присоединились к Женевской конвенции ООН 1986 г. об условиях регистрации судов из-за несогласия с концепцией "реальной связи", провозглашенной статьей 5 Конвенции об открытом море 1958 г. и статьей 91 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.

Власти ряда государств "удобного" флага не контролируют выполнение требований безопасности плавания и предотвращения загрязнения на судах под их флагом. Некоторые из администраций могут выдать свидетельство о техническом состоянии судна, даже не производя физического контроля или закрывая глаза на технические недостатки в безопасности судна. Таким образом, может сложиться ситуация, когда при регистрации судна под "удобным" флагом документы могут быть в полном порядке, а техническое состояние судна – плачевным.

Девять из десяти российских судов, включая принадлежащие государственным компаниям, ходят в море под иностранным флагом. Последствия такого положения дел – незащищенность моряков, быстрый износ судов и огромные потери для экономики страны. Еще хуже то, что российские суда и моряки лишаются поддержки со стороны государства. Ведь по международным законам оказать помощь попавшему в беду судну под иностранным флагом Россия не может. Максимум – консульская или гуманитарная помощь экипажу. Экономические споры тут должен решать арендатор судна или его владелец. Несмотря на обещания руководства Минтранса и Росморречфлота упростить регистрацию судов в России, ситуацию за последние 10 лет изменить так и не удалось 14 .

Для отечественной экономики использование чужих флагов оборачивается более высокой стоимостью фрахта судов, а также отсутствием надлежащего технического обслуживания. Поэтому большая часть российского флота представлена устаревшими 25–30-летними судами, уже неконкурентоспособными на мировом рынке. Еще в 2007 г. на заседании Морской коллегии при правительстве отмечалось, что "старение российского флота не вселяет надежды на дальнейшее его удержание в надлежащем состоянии. Средний возраст судов, зарегистрированных под Государственным флагом Российской Федерации, превышает 26 лет" 15 .

Для судовладельцев основной довод в пользу перехода под "удобный" флаг – возможность избежать высокого налогообложения. В России для регистрации судна его владельцу нужно заплатить таможенную пошлину (5 % от стоимости) и НДС (18 % от стоимости). Таким образом, при стоимости морского судна от 25 млн до 60 млн долл. регистрация будет стоить от 6 до 14 млн. А за регистрацию в Монголии взимается всего лишь ежегодная плата в размере от 100 до 3000 долл. Понятно, что для клиента страна степей оказывается более привлекательным вариантом 16 .

Не находя работы дома, рядовые моряки, естественно, стремятся устроиться в иностранные компании, часто совершенно не интересуясь условиями найма – лишь бы платили. Вот почему большинство из них как раз и оказываются на проблемных судах, несущих "удобный" флаг.

Система "удобного" флага регулярно подвергалась критике за фактическую бесконтрольность кораблей, купивших регистрацию в той или иной льготной юрисдикции. В результате на таких судах регулярно нарушаются требования безопасности плавания и трудовое законодательство, не проверяется техническое состояние судов, что зачастую приводит к катастрофам.

В этом смысле одним из самых скандально известных стал флаг Камбоджи, которая первой предложила клиентам "высокие технологии" – регистрацию судов через Интернет, с гарантией полного оформления в течение 24 часов. В итоге за десять лет из 450 официально зарегистрированных в этом реестре судов 25 погибли или были списаны после аварии, 41 судно пострадало в столкновениях, на девяти возникали крупные пожары. Еще девяти судам было запрещено плавать в водах Европы, так как они представляли угрозу другим судам и окружающей среде17.

Конечно, существует ряд мер по борьбе с этим явлением, но как показывает практика, они не столь действенны, как хотелось бы. Зачастую сами моряки не раскрывают все проблемы, так как это может сказаться на их карьере. Существуют различные списки, которые составляются капитанами, куда заносятся моряки-бунтари. Устроиться потом на работу таким морякам практически невозможно 18 .

Международная федерация транспортных рабочих (МФТ) проводит переговоры о заключении договоров с международными организациями, включая морских работодателей и крюинговые агентства с целью обеспечения минимальных стандартов и условий для больших групп моряков. Политика, принятая на конгрессе МФТ в 2010 г., обязывает членские профсоюзы обеспечивать всех моряков надлежащим представительством интересов и защитой. Они работают вместе, добиваясь распространения коллективных договоров на всех моряков, независимо от их национальности или страны происхождения.

Также не стоит списывать со счетов тот факт, что изношенные суда, выходящее из строя оборудование требуют дополнительных физических сил, а главное знаний, которыми не всегда владеют новые специалисты. Следует отметить, что количество выпускаемых специалистов постоянно снижается (по сравнению с 2012/2013 уч. годом в 2013/2014 выпуск специалистов уменьшился на 9,3 %, в сравнении с 2009/2010 – на 29 %). Профессии моториста или матроса сейчас учат на многочисленных курсах и нередко выходит, что качество такого образования далеко от стандартов. В то же время профессионально подготовленные специалисты, имеющие все необходимые документы, оформленные в соответствии с международными требованиями, хорошо владеющие английским языком и обладающие опытом работы в море, очень востребованы за рубежом и вполне могут устроиться, например, в американскую или ирландскую компанию, где оплата труда даже превышает ставки, рекомендуемые МФТ 19 . В такой ситуации замены, главное, квалифицированной замены рыбаков на российских судах становится меньше и риски, которые связаны с формированием устойчивой среды обитания рыбного хозяйства, только возрастают.

Количество выловленной рыбы, качество ее обработки, грамотная реализация продукции – все это зависит, прежде всего, от персонала. Если не будут созданы все условия для работы, не будут четко прописаны правила найма на работу в рыболовные компании, утверждены нормы и условия работы рыбаков, то дальнейшее развитие рыбного хозяйства ставится под угрозу.

Для решения одной из немаловажных проблем в ходе формирования среды обитания следует разработать пакет документов и комплекс мер, учитывающий интересы всех участников рыбного хозяйства, которые в дальнейшем будут способствовать повышению конкурентоспособности российского рынка на международной арене.

Таким образом, предлагаются следующие рекомендации:

-

– создание экономически выгодных условий для судовладельцев в работе на внутреннем рынке;

-

– совершенствование внутреннего законодательства, которое позволит сохранить баланс между интересами моряков и судовладельцев;

-

– улучшение процесса взаимодействия между всеми субъектами рыбного хозяйства;

-

– налаживание сотрудничества с компаниями на международной арене, позволяющее защищать компании и сотрудников за рубежом;

-

– организация информационного ресурсообмена между всеми участниками рыбного хозяйства;

-

– совершенствование системы безопасности при работе на судах;

-

– организация системы мотивации и контроля на борту;

-

– повышение качества подготовки и переподготовки кадров;

-

– улучшение системы предоставления услуг по медицинскому обслуживанию как в море, так и на берегу;

-

– совершенствование системы оплаты труда экипажа;

-

– выделение достаточного количества отпускных дней, дающих возможность работнику восстановить здоровье;

-

– разработка программ по социальной защите моряков и их семей;

-

– организация досуга и создание комфортных условий для экипажа на борту;

-

– внедрение системы коммуникации между работодателем и работниками, при этом больше уделять внимание такому процессу, как обратная связь.

В ходе формирования среды обитания рыбного хозяйства все финансовые вложения следует рассматривать как инвестиции, которые при грамотном управлении дадут хорошие результаты как в социальной, экономической, так и в экологической сфере.

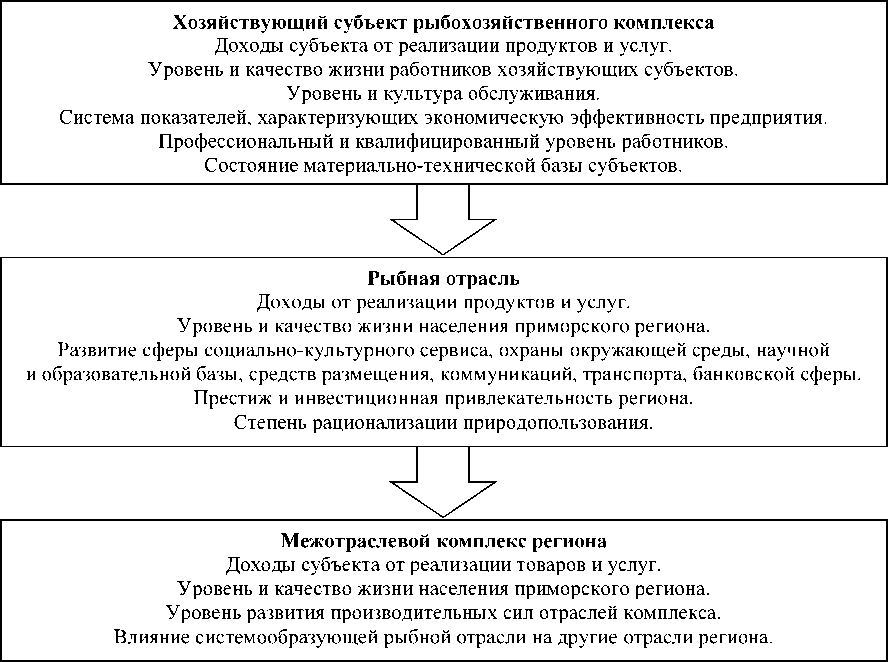

Реализация предложенных рекомендаций предоставляет компаниям возможность высвобождать денежные средства на свое развитие, прежде всего на обновление судов, тем самым улучшая условия работы экипажа. Более того, работодатель сам будет заинтересован в том, чтобы у него работали квалифицированные специалисты, имеющие и знания, и умения по работе на современном оборудовании, используя новейшие информационно-аналитические технологии. Кроме того, это благотворно отразится на результатах работы не только на уровне хозяйствующего субъекта, но и на уровне рыбной отрасли и межотраслевого комплекса региона (рис.).

Рис. Влияние среды обитания на функционирование сложноструктурированной системы рыбного хозяйства

Fig. The influence of habitat on functioning of the complex structured system of fisheries

Заключение

Для решения социально-экономических проблем, обеспечения устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса и выполнения поручений Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета 19 октября 2015 г. необходимо повысить качество управления рыбной отраслью, сформировать действенный организационно-экономический механизм рационального использования ВБР [6]. Росрыболовству необходимо укреплять взаимосвязи между промышленным рыболовством и береговыми предприятиями рыбной промышленности, разрабатывать программы по социальной защите рыбаков и их семей в рамках формирования среды обитания рыбохозяйственного комплекса. Только при условии взаимодействия всех элементов социо-эколого-экономической системы рыбного хозяйства с эффективным функционированием среды обитания можно обеспечить устойчивое развитие рыбной отрасли. Следует проводить научные исследования среды обитания, изучать мировой опыт, выявлять проблемы и разрабатывать единую политику, направленную на защиту интересов государства, судовладельцев и удовлетворение потребностей рядовых работников рыбного хозяйства.

Отсутствие взаимодействия между субъектами РКХ как на локальном, так и на международном уровне сдерживает решение насущных проблем в рыбной отрасли. Поддержка государства в этой области играет значительную роль. Научно обоснованная система управления позволит вовремя реагировать на все вызовы и изменения, которые происходят в социо-эколого-экономической системе рыбного хозяйства и среде обитания. Это обеспечит повышение эффективности производства и конкурентоспособность продукции и услуг рыбного хозяйства России на внутреннем и мировом рынках.

Список литературы Проблемы формирования среды обитания рыбного хозяйства

- Столбов А., Савельева С., Соловьева И. Теоретические и методологические проблемы формирования морехозяйственного комплекса региона//Морской сборник. 2005. № 3. С. 43-49.

- Васильев В. В., Селин В. С. Анализ особенностей производства и жизнедеятельности человека на севере России//Север и рынок: формирование экономического порядка. 2017. № 1. С. 17-25.

- Лопуленко Н. А. Народы Севера в условиях глобальных природно-климатических изменений//Этнос и среда обитания: сб. этноэкологических исследований к 85-летию В. И. Козлова/отв. ред. Н. А. Дубова. М.: Старый сад, 2009. Т. 1. С. 139-240.

- Huntington H. et al. The changing Arctic: indigenous perspectives//Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 61-98.

- Перегородова О. В., Кибиткин А. И. Алгоритм оценки среды обитания социо-эколого-экономических систем предприятий промышленного рыболовства//Проблемы современной экономики. 2015. № 3 (55). С. 349-351.

- Столбов А. Г., Щеголькова А. А. Условия устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса//Север и рынок: формирование экономического порядка. 2017. № 2 (53). С. 42-49.