Проблемы химического и микробиологического загрязнения воды устьевой области р. Дон в 2010-2023 гг.

Автор: Зубцов В.С.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобальный экологический кризис: мифы и реальность

Статья в выпуске: 4 (73), 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлен обзор современного экологического состояния устьевой области реки Дон, которая условно разделена на три участка: от станицы Раздорская до вершины дельты в районе г. Ростов-на--Дону, дельта и Таганрогский залив. В исследование включены следующие гидрохимические и микробиологические показатели: БПК5, ХПК, нитритный азот, содержание нефтепродуктов, общего железа, тяжёлых металлов, санитарно--показательных микроорганизмов (ОКБ, ТКБ, E. coli) и патогенных бактерий р. Salmonella. Ежегодно в воде регистрируется превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и содержание санитарно--показательных микроорганизмов, также периодически фиксируется превышение ПДК по нефтепродуктам, органическим веществам и нитритному азоту. Обнаружение патогенных бактерий р. Salmonella в воде в районах г. Азов и г. Ростов-на--Дону, где сосредоточены основные зоны рекреации и водозаборы, свидетельствует о потенциальной эпидемической опасности источников водопользования в отношении ОКИ. Необходимо подчеркнуть, что речная вода в районах городов Ростов-на--Дону, Азов, Таганрог, Аксай и прилегающих селитебных территорий с санитарно--экологических и эпидемиологических позиций не удовлетворяет гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству вод поверхностных водоемов. Интенсивное техногенное загрязнения начинается с г. Ростове-на--Дону, в то время как фекальное загрязнение распределено по всей устьевой области. Значительный вклад в биологическое загрязнение воды р. Дон вносят различные рекреационные объекты, такие как базы отдыха, пансионаты, расположенные практически вдоль всей береговой линии устьевой области. Многие из этих объектов не обеспечены доступом к централизованной системе водоотведения, что приводит к сбросу сточных вод в реку без предварительной очистки. Указанный набор проблем природопользования дополняется вопросами, связанными с нарушением гидрологического режима, сокращением водного стока и наносов реки.

Вода, показатель, река дон, устьевая область, фекальное загрязнение

Короткий адрес: https://sciup.org/140308624

IDR: 140308624 | УДК: 574.580:627.160(470.61) | DOI: 10.53115/19975996_2024_04_117_123

Текст научной статьи Проблемы химического и микробиологического загрязнения воды устьевой области р. Дон в 2010-2023 гг.

Определение устьевой области р. Дон

Устьевая область реки – это особый географический объект, охватывающий район впадения реки в приемный водоем (океан, море, озеро) и имеющий специфический природный комплекс, структура и формирование которого регулируются такими устьевыми процессами как динамическое взаимодействие и смешение вод реки и приемного водоема, а также отложением и переотложением речных и частично морских наносов [15]. В современных условиях устьевая область реки является одним из наиболее изменчивых и экологически уязвимых географических водных объектов. Во многих регионах мира устьевые области рек представляют собой уникальные геоэкосистемы благодаря своей ресурсной продуктивности и расположения природно-хозяйственных и селитебных зон. На формирование их территориально-хозяйственного комплекса существенное влияние оказывают ландшафтно-климатические условия, потенциал природных ресурсов и экономикогеографическое положение. В силу своего географического положения они аккумулируют совокупное воздействие водохозяйственной деятельности со всего речного бассейна. Степень экологической уязвимости устьевой области различна на различных ее участках, дифференциация напрямую зависит от кумулятивной нагрузки, включающей территориальное размещение объектов социальной, рекреационной инфраструктуры и предприятий агропромышленного комплекса, а также от разнообразия источников загрязнения, которые определяют пространственно-временную изменчивость загрязнения акваторий.

Среда обитания

Учитывая специфику устьевых областей рек, актуальной остается оценка возможных негативных изменений их экологического состояния наиболее крупных и значимых рек,таких как река Дон.

Река Дон расположена в Европейской части России и является пятой по длине рекой в России. Устьем реки Дон является Таганрогский залив Азовского моря. Дельта реки формируется от станицы Нижне-Гниловской ниже города Ростова-на-Дону и вправо от реки ответвляется несудоходный рукав р. Мёртвый Донец. Далее следуют многочисленные рукава и протоки (гирла), в том числе – Старый Дон, Каланча, Большая Кутерьма, Переволока, Егур-ча. Однако часто выделяют область русла от станицы Раздорской до вершины дельты (места ветвления рукава Мертвый Донец в 41 км от моря), а также Таганрогского залива Азовского моря [27]. Этот участок реки относится к устьевой области, которая условно была разделена на три участка: от станицы Раздорская до вершины дельты в районе г. Ростов-на-Дону, дельта и Таганрогский залив (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема устьевой области р. Дон [15]

Общество. Среда. Развитие № 4’2024

Современная устьевая область реки Дон относится к эстуарно-дельтовому типу и состоит из устьевого участка реки длиной 150 км и устьевого взморья (Таганрогского залива) протяженностью 140 км. После введения в эксплуатацию Цимлянского водохранилища (1952 г.) водный режим Нижнего Дона в основном обусловлен работой Цимлянской ГЭС. Сезонные колебания стока нивелированы водохранилищем. Уровень воды в течение года колеблется в среднем на 3–7 м. [4]. Определяющее влияние на гидрологический режим дельты и взморья оказывают сгонно-нагонные явления. Нагон воды из Таганрогского залива и подъем уровня в дельте р. Дон вызывают ветры с западной составляющей, что приводит к затоплению дельты [22; 24]. Следует подчеркнуть, что в устьевой области р. Дон представлены все виды водопользования расположенные практически вдоль всей береговой линии.

Целью исследования было рассмотрение современных экологических проблем химического и микробиологического за-грящнения в устьевой области реки Дон с обоснованием источника и причины загрязнения речных вод, донных отложений и гидробионтов.

Оценка уровня загрязнения по гидрохимическим показателям

Степень загрязненности воды устьевой области реки Дон долгое время соответствовала 4-му классу. Однако после 1994 г. произошло небольшое снижение загрязнённости некоторых участков до 3-го класса. На сегодняшний день ситуация частично изменилась, и вода, соответствует 3-му и 4-му классам качества. Уровень загрязнения водной среды обусловлен, прежде всего, высокими концентрациями органических веществ, азота нитритного, соединений меди, железа и нефтепродуктов. Нефтяное загрязнение донных отложений в устьевой области было незначительным [18].

Для оценки антропогенного воздействия на устьевую область р. Дон были проанализированы следующие гидрохимические показатели: НП (нефтепродукты), водородный показатель (рН), БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 5 суток), ХПК (химическое потребление кислорода) и содержание нитритов.

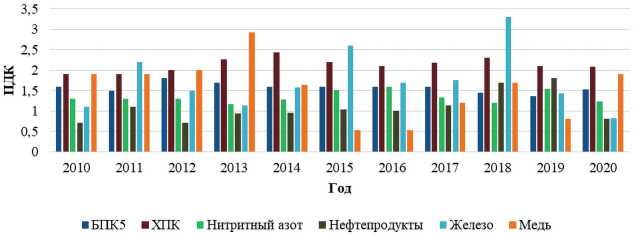

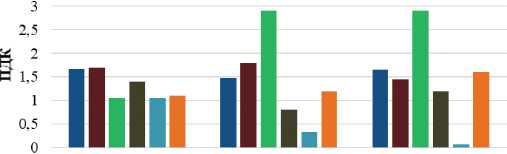

Анализ уровня загрязнения нефтепродуктами (НП) в период 2010–2020 гг. указывает на постепенное увеличение НП в воде, начиная с 2017 г. Хотя в предыдущие годы практически до 2016 года ПДК оставался в пределах норматива (рис. 2). Наиболее высокий уровень нефтяного загрязнения р. Дон, превысивший ПДК в 2,8 раза, обнаружен осенью 2018 г. в районе сброса сточных вод г. Ростова-на-Дону. Однако за период последних трёх лет наблюдается снижение уровня загрязнения нефтепродуктами (рис. 3). В устье р. Те-мерник концентрации нефтепродуктов в воде в различные сезоны 2018–2019 гг. превышали ПДК в 16,2–58,4 раза [11; 17]. Согласно усредненным за летний и осенние периоды 2016–2020 гг. данным, более высокое загрязнение воды отмечается в центральных районах Таганрогского залива. Наибольшее поступление нефтепродуктов происходит в осенний период в восточные районы залива. Максимальное загрязнение (2 ПДКр/х) зарегистрировано в центральном районе Таганрогского залива [10].

Рис. 2. Динамика изменения среднегодовых концентраций исследованных показателей в воде р. Дон за последнее десятилетие на участке от г. Константиновска до х. Дугино [12]

3.5

2021 2022 2023

■ БПК5 ■ ХПК ■ Нитритный азот ■ Нефтепродукты ■ Железо Медь

Рис. 3. Динамика изменения среднегодовых концентраций исследованных показателей в воде р. Дон за последние три года на участке от г. Константиновска до х. Дугино [13]

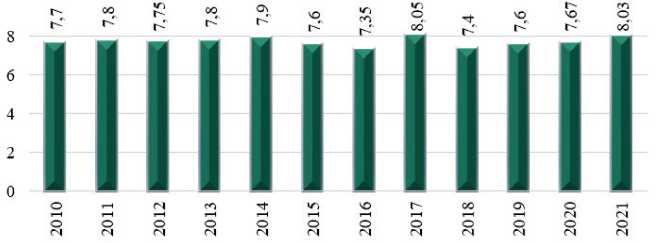

Рис. 4. Динамика изменения среднегодовых значений водородного показателя в р. Дон на участке от г. Константиновска до х. Дугино [12]

На протяжении периода с 2010 по 2020 г. вода в устьевой области реки Дон характеризовалась нейтральной реакцией среды. Резкий сдвиг в сторону щелочной реакции зафиксирован в 2017 г. и в 2021 г. Затем уровень рН вновь опустился до нейтральных значений, однако наблюдается тенденция к повышению уровня pH (рис. 4).

О постоянно повышенном уровне органического загрязнения можно судить по ряду гидрохимических показателей: БПК5, ХПК. Кроме того, по данным многолетнего мониторинга за прошедшее десятилетние и последние три года пре- вышение ПДК нитритного азота в воде составило в среднем в 1,54 раза. Причём наблюдается значительное повышение данного показателя за 2021–2023 гг. по сравнению с последним десятилетием. (рис. 2 и 3). Повышенное содержание нитритов указывает на интенсивные процессы разложения органических веществ в условиях более медленного окисления NO2– в NO3–, что указывает на загрязнение водного объекта. При этом содержание аммонийного азота не превышало ПДК (0,5 мг/дм3 для водоёмов рыбохозяйственного значения) до 2016 года. На основании

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие № 4’2024

этого можно сделать вывод, что с 2016 г. количество поступающего органического вещества превышало возможности речных биотопов к самоочищению.

По данным Калашникова Ю.С., в воде реки Дон в местах водозаборов и зон рекреаций населенных мест отмечается превышение гигиенических нормативов по БПК5 (1,5–2 ПДК), ХПК (1,5–3,5 ПДК), общей жесткости (1,2–1,5 ПДК), железу общему (1,3–5,1 ПДК), нефтепродуктам (1,2–3,2 ПДК) и тяжелым металлам (1,5–2 ПДК) [9].

Из проанализированных данных можно сделать вывод о наличии значительного органического загрязнения воды устьевой области, источником которого служат недостаточно очищенные сточные воды,а также интенсивное сельское хозяйство. Помимо этого, наблюдается превышение ряда показателей, указывающих на техногенное загрязнение (нефтепродукты, общее железо, тяжёлые металлы), связанное, прежде всего с интенсивным судоходством, а также с попаданием стоков промышленных предприятий в воду р. Дон.

Оценка санитарно-бактериологического состояния

При санитарно-бактериологической оценке учитывались такие микробиологические показатели как, ОКБ (общие колиформные бактерии), ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), ГКБ (глюкозоположительные колиформные бактерии), клебсиеллы, а также наличие сальмонелл. Многолетний санитарно-бактериологический мониторинг воды Нижнего Дона (на участке реки от г. Ростова-на-Дону до г. Азова) показал систематическое превышение микробиологических показателей речной воды на всем протяжении изучаемой территории, что отражает постоянное поступление в водоем значительных биологических загрязнителей. Согласно данным за 2011–2015 гг. частота выделения ОКБ, ТКБ, ГКБ, в среднем составила 100% [5; 8]. В период 2018–2019 гг. ОКБ частота выделения ОКБ составила 60–100%, а ТКБ 68,2–100% [21].

Эпидемиологическая опасность речной воды за период 2011–2015 гг. подтверждалась выделением сальмонелл в среднем в 38,8%, клебсиелл – 100%, а синегнойных палочек 70% проб, отобранных для исследования [7]. В период 2018–2019 гг. клеб-сиеллы выделялись в 80% исследованных проб, а синегнойные палочки в 95%.

В условиях нарушения экологического баланса в водоемах имеет место адаптация сальмонелл и потенциальнопатогенных бактерий (клебсиеллы, синегнойные палочки) и их длительная выживаемость, в частности в воде Цимлянского водохранилища [1]. Обнаружение бактерий р. Salmonella свидетельствует о значительном биологическом загрязнении воды р. Дон в его нижнем течении. За период 2016–2017 гг. сальмонеллы в среднем выделялись в 68% проб воды, причем в летний и осенний периоды частота их выделения была наиболее высокой (70 и 90,4% соответственно) [6; 20]. Одним из факторов обнаружения сальмонелл летом и осенью является сезонный подъем заболеваемости острыми сальмонеллёз-ными гастроэнтеритами среди населения. Весной процент выделения сальмонелл в воде ниже (до 50%), что может объясняться значительным разбавлением речной воды в связи с паводком. В холодное время года (зимой) процент выделения сальмонелл составил 57,8%, что свидетельствует о возможности их сохранения в воде водоисточника при низких температурах [8]. В течение исследуемого периода с 2018 по 2021 г. выявление сальмонелл значительно снизилось [20].

Обсуждение

Особенность антропогенного воздействия на устьевую область реки Дон заключается в концентрации водоемких отраслей промышленности, интенсивном использовании водных ресурсов в условиях засушливого климата, развитом сельском хозяйстве, судоходстве и в аккумуляции загрязняющих веществ в низовье и дельте Дона, поступающих с притоками из верхней части речного бассейна [2; 15].

В акватории Таганрогского залива, верховье дельты, в дельте и устье реки Дон представлены все виды водопользования, расположенные практически вдоль всей береговой линии. Максимальная антропогенная нагрузка приходится на акватории центральной и восточной части Таганрогского залива и реку Дон с ее притоками, расположенные в пределах городов Ростовской области (Ростов-на-Дону, Аксай, Азов, Таганрог), где сосредоточены основные промышленные центры. Источником промышленного загрязнения этих акваторий водных объектов могут являться неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды заводов машиностроения, приборостроения, предприятия энергетики, строительства и жилищно- коммунального хозяйства в городах Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог. Также вклад в промышленное загрязнение вносят предприятия пищевой и рыбной промышленности, расположенные в г. Азове, селе Порт-Катон, станицах Раздорская, Багаевская, хуторах Дугино, Рогожкино и др. [19; 23].

На некоторых участках р. Дон постоянно фиксируется высокое загрязнение практически всеми контролируемыми компонентами (нефтепродуктами, полиаренами, хлорорганическими пестицидами, полихлорбифенилами, тяжелыми металлами). К таким участкам относятся: устье протоки Аксай,ниже выпуска городской канализации Ростова-на-Дону, ниже устья р. Темерник, ниже рукава Каланча, гирла Мокрая Каланча и Большая Кутерьма [17; 19; 28].

Территория Ростовской области характеризуется недостаточным естественным увлажнением и орошаемое земледелие – один из важнейших путей повышения устойчивости сельскохозяйственной отрасли. Но в современных условиях приоритет сельскохозяйственной деятельности преобладает над экологической целесообразностью. Условия водопользования зачастую нарушаются. Заметное влияние оказывают региональные факторы среди которых смыв минеральных удобрений и органических веществ с территорий сельхозугодий и животноводческих ферм, поступление пестицидов со сбросными водами оросительных систем [14; 15].

Из проанализированных данных можно проследить динамику колебаний показателей БПК5, ХПК, а также нитритного азота. При интенсификации хозяйственной деятельности человека определение ПДК азотной группы является крайне необходимым. Основными источниками поступления ионов аммония в реку Дон являются хозяйственно-бытовые сточные воды, животноводческие фермы, поверхностный сток с сельхозугодий в случае использования аммонийных удобрений, а также сточные воды предприятий пищевой и химической промышленности. Кроме того, повышенное содержание нитритов в речной воде указывает на интенсивные процессы разложения органических веществ в условиях более медленного окисления нитритов в нитраты, что указывает на загрязнение водотока. Однако общей тенденции к увеличению или же к уменьшению значений данных показателей не прослеживается. Из этого следует, что ситуация по загрязнению устьевой области органическими веществами неблагоприятна, но стабильна.

На протяжении последнего десятилетия в речную воду поступает фекальное загрязнение, показателями которого является превышение ОКБ, кишечных палочек. Эпидемическая обстановка на некоторых участках реки Дон остается неблагополучной, поскольку на данных участках ежегодно регистрируется наличие сальмонелл. Значительный вклад в биологическое загрязнение речной воды вносят различные рекреационные объекты (базы отдыха, пансионаты), расположенные практически вдоль всей береговой линии устьевой области реки.

В течение последних десяти лет увеличивается загрязнение устьевой области нефтепродуктами. Вероятно, постепенное увеличение уровня нефтяного загрязнения связанно с судоходством и процессами обмеления водотока. Локальные зоны загрязнения создают речные порты. В них пересекаются, как правило, несколько видов транспорта. Приоритетным направлением является грузовое судоходство, где используются суда среднего водоизмещения типа «река-море». В структуре грузооборота преобладают транзит нефтепродуктов, серы, транзит и отгрузка на элеваторах р. Дон зерновых и сельскохозяйственной продукции [3; 16]. Данный вид перевозок представляет немалую экологическую опасность при широком разнообразии грузов, состоянии плавсредств и ненадежности системы контроля [17]. Известно, что грузовые суда являются важными переносчиками холеры и других заболеваний, связанных с вибрионами [25; 26; 29].

Однако снижение за последние десятилетия многоводности реки Дон отразилось на регулярном судоходстве. Поэтому крупных речных портов в устьевой области очень мало, это, прежде всего Ростовский порт, расположенный недалеко от устья при впадении реки в Таганрогский залив. Исходя из этого, можно сделать вывод, что зона интенсивного загрязнения речной воды нефтепродуктами начинается только с г. Ростова-на-Дону, в то время зона выше по течению не подвержена столь интенсивному воздействию.

Следует отметить, что немаловажная роль в загрязнении устьевой области реки принадлежит маломерному моторному флоту, по большей части связанному с любительским и промысловым рыболовством, а также в качестве водного ре-

Среда обитания

креационного ресурса. Однако для этого вида водного транспорта характерна сезонность, поскольку зимой деятельность маломерных судов практически приостанавливается.

Выводы

Устьевая область р. Дон в силу своего географического положения аккумулирует совокупное антропогенное воздействие водохозяйственной деятельности со всего речного бассейна. Загрязнения поступают не только с верхних частей реки, но и от её притоков. Считается, что основными источниками загрязнения являются приток Дона – река Северский Донец и река Темерник, протекающая по территории г. Ростова-на-Дону. Несмотря на неравномерность техногенного загрязнения, в речной воде регистрируется превышение предельно допустимых концентраций нитритного азота (в 5 раз); фосфатов (в 4 раза); меди (в 11 раз); железа (в 7,5 раз); нефтепродуктов (в 8 раз). Оказывает негативное влияние на экологическую систему р. Дон – судоходство, маломерный флот, грузооборот, а также локальные районы техногенного загрязнения портов городов Таганрога, Азова, Ростова-на-Дону. Ежегодно регистрируется превышение уровня содержания санитарно-показательных микроорганизмов. Значительный вклад в биологическое загрязнение вод вносят различные рекреационные объекты, такие как базы отдыха, пансионаты, расположенные практически вдоль всей береговой линии устьевой области реки. Многие из указанных объектов не имеют доступа к централизованным системам водоотведения, поэтому происходит сброс неочищенных сточных вод прямо в реку. Но в последние годы наблюдается снижение числа «положительных» проб речной воды по микробиологическим показателям благодаря запрету на сброс балластных вод, строительству централизованной системы водоотведения на левом берегу Дона, реконструкции очистных сооружений канализации в г. Ростова-на-Дону и городах Ростовской области, а также масштабных мероприятий по очистке реки Темерник.

Общество. Среда. Развитие № 4’2024

Список литературы Проблемы химического и микробиологического загрязнения воды устьевой области р. Дон в 2010-2023 гг.

- Алешня В.В., Панасовец О.П., Журавлёв П.В., Артёмова Т.З., Гипп Е.К., Загайнова А.В. Изучение влияния отдельных факторов окружающей среды на жизнеспособность сальмонелл в воде для определения её эпидемического потенциала // Гигиена и санитария. Т. 94. - 2015, № 7. - С. 40-42.

- Брызгало В.А., Никаноров А.М., Косменко Л.С., Решетняк О.С. Устьевые экосистемы крупных рек России: антропогенная нагрузка и экологическое состояние. - Ростов н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2015. - 164 с.

- Дидоренко П.Ю., Лаврушина Е.А. Повышение грузооборота внутренних водных путей в границах ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» // Современный взгляд на науку и образование. -М.: Перо, 2022. - С. 107-110.

- Дмитриева В.А. Гидрологический режим рек Донского бассейна //Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология. - 2018, № 4. - С. 77-84. - Б01: 10.17308^ео.2018.4/2271

- Журавлев П.В., Алешня В.В., Головина С.В., Панасовец О.П., Недачин Е.А., Галаева Ю.Г., Артемо-ва Т.З., Гипп Е.К., Загайнова А.В., Буторина Н.Н. Мониторинг бактериального загрязнения водоемов Ростовской области // Гигиена и санитария. - 2010, № . 5. - С. 35-38.

- Журавлев П.В., Алешня В.В., Ковалев Е.В., Швагер М.М. Комплексное изучение микробного риска возникновения острых кишечных инфекций при оценке эпидемической безопасности питьевого водопользования // Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение. Т. 7. - 2018, № 3 (26). - С. 7-14.

- Журавлев П.В., Алешня В.В., Панасовец О.П., Айдинов Г.В., Швагер М.М., Митрофанова Т.В., Глу-хов А.А., Джансейидов Б.Х., Мартынов Г.А., Деревякина Е.И. Санитарно-бактериологическая характеристика воды Нижнего Дона // Гигиена и санитария. - 2012, № . 4. - С. 28-31.

- Журавлёв П.В., Алешня В.В., Панасовец О.П., Евдокимова К.В., Айдинов Г.В., Швагер М.М., Глу-хов А.А., Джансейидов Б.Х., Мартынов Г.А., Деревякина Е.И. Мониторинг бактериального загрязнения воды Нижнего Дона (2011-2015 гг.) // Холера и патогенные для человека вибрионы. - Ростов н/Д: Мини Тайп, 2016. - С. 85-88.

- Калашников Ю.С. Оценка показателей санитарно-эпидемиологической безопасности воды реки Дон //Прикладные информационные аспекты медицины. Т. 19. - 2016, № 4. - С. 25-29.

- Кораблина И.В., Павленко Л.Ф., Клименко Т.Л., Анохина Н.С., Экилик В.С., Савчук И.А., Рыжкова В.В. Характеристика нефтяного загрязнения Азовского моря в период 2016-2020 гг. // Водные биоресурсы и среда обитания. Т. 4. - 2021, № 1. - С. 19-27. - Б01: 10.47921/2619-1024_2021_4_1_19

- Котова В.Е., Тамбиева Н.С., Князева Т.В. Изучение загрязнения р. Темерник некоторыми приоритетными экотоксикантами // Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения. - Саратов: Амирит, 2020. - С. 228-232.

- Минприроды Ростовской области. Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области, 2010-2020 гг.» / Правительство Ростовской области, Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области. - 20112021. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://xn - d1ahaoghbejbc5k.xn - p1ai/about/projects/all/19/ (10.08.2024)

- Минприроды Ростовской области. Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области, 2021-2023 гг.» / Правительство Ростовской области, Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области. - 20222024. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://xn - d1ahaoghbejbc5k.xn - p1ai/about/projects/all/19/ (10.08.2024)

- Михайлов В.Н. Устья рек России и сопредельных стран: прошлое, настоящее и будущее. - М.: ГЕОС, 1997. - 413 с.

- Никаноров А.М., Брызгало В.А., Косменко Л.С., Кондакова М.Ю. Антропогенная нагрузка на устьевую область р. Терек в современных условиях техногенного воздействия // Вода: химия и экология. -2011, № 11. - С. 10-15.

- Орлова А.Б. Анализ грузопотоков в границах Азово-Донского ГБУВПиС // Научные проблемы водного транспорта. - 2005, № 12. - С. 108-110.

- Павленко Л.Ф., Кораблина И.В., Барабашин Т.О., Экилик В.С. Приоритетные токсиканты в элементах экосистемы Нижнего Дона // Водные ресурсы. Т. 49. - 2022, № 3. - С. 298-304. - DOI: 10.31857/ S0321059622030117

- Решетняк О.С., Решетняк Н.В., Решетняк В.Н. Состояние экосистемы Нижнего Дона в современных условиях антропогенного воздействия // Экология. Экономика. Информатика. Серия: Геоинформационные технологии и космический мониторинг. - 2019, № 4. - С. 234-240. - DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-234-240

- Сафронов А.Е. Антропогенное воздействие производственной деятельности предприятий урбанизированных территорий на водный бассейн реки Дон // Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. - 2011, № 2. - С. 109-116.

- Седова Д.А. Распространение и количественная характеристика сальмонелл в нижнем течении реки Дон // Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью населения-2022. - Пермь: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2022. - С. 103-105.

- Седова Д .А., Журавлев П.В., Алексанина Н.В. Санитарно-бактериологическая характеристика воды Нижнего Дона 2018-2019 гг. // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем. - Киров: Вятский государственный университет, 2020. - С. 31-33.

- Фомин В.В., Лазоренко Д.И., Алексеев Д.В., Полозок А.А. Штормовые нагоны в Таганрогском заливе и затопление дельты Дона // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. - 2015, № 1. - С. 74-82.

- Чумаченко С.Г. Тенденции развития экологической обстановки города с развитой промышленной инфраструктурой (на примере г. Ростова-на-Дону) // Terra Economicus. Т. 7. - 2009, № 2-3. - С. 222-227.

- Berdnikov S.V., Dashkevich L.V., Kulygin V.V., Sheverdyaev I.V., Tretyakova I.A., Yaitskaya N.A. EX-MARE-forecasting system of natural hazards in the Azov Sea region // Geography, Environment, Sustainability. Vol. 11. - 2018, № 2. - P. 29-45. - DOI: 10.24057/2071-9388-2018-11-2-29-45

- Lakshmi E., Priya M., Achari V.S. An overview on the treatment of ballast water in ships // Ocean & Coastal Management, 2021, vol. 199. - P. 105296. - DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2020.105296

- Meena B., Anburajan L., Sini E.S., Vinithkumar N.V., Dharani, G. Diversity of Vibrio cholerae and prevalence of biomarker genes in the ballast water, Port Blair, South Andaman, India // Ecological Genetics and Genomics. - 2022, vol. 23. - P. 100112. - DOI: 10.1016/j.egg.2022.100112

- Mikhailov V.N., Mikhailova M.V. River mouths // The Black Sea Environment. - 2008. - P. 91-133. -DOI: 10.1007/698_5_061

- Pavlenko L.F., Klimenko T.L., Anokhina N.S., Skrypnik G.V., Ekilik V.S., Votinova T.V., Sevostyanova M.V. Pollution of the ecosystem of the lower don by oil components and polyaromatic hydrocarbons // Izvestiya Vuzov. Severo-kavkazskii region. Natural Science. - 2017, № 3-1 (195-1). - P. 9199. - DOI: 10.23683/0321-3005-2017-3-1-91-99

- Rivera I.N., Souza K.M., Souza C.P., Lopes R.M. Free-living and plankton-associated vibrios: assessment in ballast water, harbor areas, and coastal ecosystems in Brazil // Frontiers in microbiology. - 2013, vol. 3. -P. 443. - DOI: 10.3389/fmicb.2012.00443