Проблемы хроностратиграфии и техноморфологии литотехнологий геоархеологического местонахождения Игетейский лог III (Южное Приангарье)

Автор: Новосельцева Валентина Михайловна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены материалы ансамбля каменных артефактов геоархеологического местонахождения Игетейский Лог III, находящегося на южном берегу Осинского залива Братского водохранилища. Описываются история исследований, геоморфологическое расположение объекта, его стратиграфия. Вводится в научный оборот весь массив данных, полученных за время исследования объекта. На основании изучения техноморфологии ансамбля коррадированных каменных артефактов местонахождения автор определяет их хронологические позиции в системе развития литотехнологий юга Байкальской Сибири.

Байкальская сибирь, геоархеология, палеолит, артефакты, техноморфология, литопроизводство, техника расщепления, нуклеусы, унифасы, сколы, "макаровский пласт"

Короткий адрес: https://sciup.org/14737458

IDR: 14737458 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Проблемы хроностратиграфии и техноморфологии литотехнологий геоархеологического местонахождения Игетейский лог III (Южное Приангарье)

Ангаро-Осинский район в современном состоянии и потенциально интересен количеством, уникальностью и разнохарактерностью исходных геоархеологических объектов, которые возможно анализировать в разнообразии стратиграфических, плани-графических и технологических сочетаний. В Ангаро-Осинском геоархеологическом районе в результате многолетних исследований открыто более 30 объектов палеолитического времени. Большинство из известных объектов являются экспонированными в результате волно-прибойной деятельности Братского водохранилища, что затрудняет датировки и хронологические позиции комплексов. Предварительно комплексы археологических материалов укладываются в хронологической шкале от раннего палеолита до его финала Возросший интерес к исследованиям ранне- и среднепалеолитических объектов в Северной Азии послужил катализатором к возобновлению исследований на геоархеологическом местонахожде- нии Игетейский Лог III, история исследований которого насчитывает три десятка лет. В статье представлены некоторые результаты многолетних исследований Игетейского Лога III, которые позволяют определить на основе техноморфологического анализа каменного инвентаря позиции ансамбля каменных артефактов в системе развития литотехнологий юга Байкальской Сибири.

Территориально местонахождение Иге-тейский Лог III принадлежит Игетейскому геоархеологическому полигону, входящему в состав Ангаро-Осинского геоархеологиче-ского района оперативного изучения [Медведев и др., 1996. С. 23] и расположенному на южном берегу Осинского залива Братского водохранилища, в 206 км севернее г. Иркутска и в 266 км от истока р. Ангары. В настоящее время водами Братского водохранилища здесь образована акватория Осинского расширения, включающего в себя, помимо Ангаро-Осинского устья, и Ан-гаро-Унгинское. Все участки побережья этого расширения изобилуют геоархеологи-ческими объектами – от раннепалеолитических до средневековых [Медведев и др., 1991. С. 9].

Археологические исследования в районе начались в конце XIX в . В 1955 г . для рабо ты в зоне затопления будущего водохрани лища Братской ГЭС была организована Братская археологическая экспедиция Ле нинградского отделения Института истории материальной культуры АН СССР под ру ководством А . П . Окладникова . В 1957 г . последовало открытие первого достоверно го местонахождения палеолита в урочище Красный Яр на правом берегу р . Ангары в 3 км ниже впадения р . Осы . Местонахожде ние получило название данной местности . В 1957–1959 гг . раскопки многослойной стоянки проводила З . А . Абрамова в составе Ленинградской экспедиции [ Абрамова , 1978. С . 7]. В 1964–1965 гг . они велись экс педицией Иркутского госуниверситета под руководством Г . И . Медведева и М . П . Ак сенова [ Медведев , 1966. С . 5]. С 1970 г . в актив археологических изысканий вошла раннепалеолитическая тематика . Исследо вания начались в зоне размыва северо западных склонов гор Лысая и Степанова , южнее местоположения затопленной д . Бай - ган [ Медведев , 1975. С . 4; 1973. С . 148]. В 1973 г . открыто геоархеологическое ме стонахождение Игетейский Лог I. Артефак ты были обнаружены во время поисковых работ у обнажения берегового размыва се верного склона горы Игетей , которое распо ложено по правому берегу р . Ангары , непо средственно на приустьевом мысовидном участке Осинского залива . В том же году был обнаружен геоархеологический объект Гора Игетей . С 1975 г . археологические ис следования района приобретают характер регулярных [ Медведев и др ., 1991. С . 7].

К собственно Игетейскому геоархеоло - гическому полигону в настоящее время отнесена вся местность , именуемая Гора Игетей . Весь комплекс местонахождений Игетейского полигона принадлежит одной единице рельефа – расчлененному участку окраины плато – горе Игетей , и находится в одной позиции – на северном склоне с угла ми падения 1º – 3º – 6º. В прошлом Игетей – это последняя высота Осинской долины при выходе ее в Ангарскую . На западе она огра ничена падью Безымянной ( залив Нижний ), на востоке – падью Шэбэтэ ( залив Верхний ).

Южная условная граница проводится по северной окраине жилых и хозяйственных построек с . Рассвет , поднятого над бывшим уровнем р . Ангары на 120 м . Северная гра ница определяется уступом размыва и кромкой техногенного пляжа . Объекты Иге - тейского геоархеологического полигона концентрируются на северном и северо - за падном склонах горы Игетей .

Местонахождение Игетейский Лог III на ходится в 700–800 м восточнее Игетейского Лога I с гипсометрическими показателями 6–7 м от уровня Братского водохранилища и 36–40 м от бывшего уреза воды р . Ангары (407 м от УМО 1). В микрорельефе площадь местонахождения занимает правый борт Игетейского лога III, который является са мым протяженным из всех логов склона се верной экспозиции горы Игетей и разделяет гору на часть северо - западной экспозиции , сложенной суглинисто - галечными образо ваниями , и часть северо - восточной экспози ции , образованной слоистыми песками и слойчатыми супесчаными отложениями .

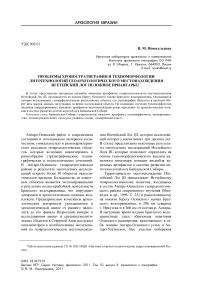

В современном состоянии местность Игетейского Лога III – это остаток мыса , выходившего в долину р . Осы на северо - запад с примерным азимутом 317º. На севе ро - восток от лога склон имел форму обшир ного неглубокого амфитеатра . В голоцене лог возобновил свою деятельность уже как эрозионное образование . По правому борту сохраняется понижение на юго - восток , не смотря на общее повышение местности . В реальности это карстовая ситуация – « же лоб », который приводит нас к карстовой воронке ( диаметром 35 и глубиной 12 м ). Желоб продолжается далее и практически выводит к западной малой вершине горы Игетей ( рис . 1).

Местонахождение Игетейский Лог III как пункт нахождения экспонированного мате риала открыто в 1970 г . Н . И . Дроздовым и Г . И . Медведевым [ Медведев , 1975. С . 4]. Местонахождению было присвоено услов ное топонимическое наименование участка местности – Игетейский Лог III, а пункту находок экспонированного материала на пляже – Игетейский Пляж IV. В 1988 г . на пляже был заложен раскоп площадью 100 × 20 м ( см . рис . 1), в котором под мет ровой толщей песчаного наноса зафиксиро -

Рис . 1. Ситуационный план геоархеологического местонахождения Игетейский Лог III

ван археологический материал ; в том же году проведены шурфовочные работы ( С . Н . Ала ев , Г . А Воробьева , О . В . Задонин , С . Н . Пер - жаков , М . Ю . Семин и др .) [ Пержаков , 1992. С . 119].

Работы показали относительное страти фицированное положение в шурфах и врез ке коррадированных каменных изделий из яшмы , аргиллита , роговика , кварцита – « ма каровский пласт », на глубине 3,4–3,6 м , в подошве и кровле солифлюциированных отложений раннесартанского возраста (Sr1) 2. Одновременно в 30 м юго - восточнее раскопа на глубине 1,8 м был вскрыт шур фом ископаемый почвенный профиль мощ ностью 2,2 м , определенный Г . А . Воробье вой как каргинский педокомплекс . В 1990 г . восточнее раскопа в створе с шурфом была заложена стратиграфическая траншея , кото рая документировала ситуацию раскопа

1988 г. и вновь фиксировала археологический материал переотложенным в солифлю-циированных прослоях каргинского педо-комплекса (автор раскопок А. Б. Федоренко). В 1993 г. скважиной ручного бурения в полу траншеи была пройдена толща песчаных отложений мощностью до 8 м, подстилающих педокомплекс, далее песчаная толща не исследована (авторы работ С. В. Ласточкин, Г. И. Медведев).

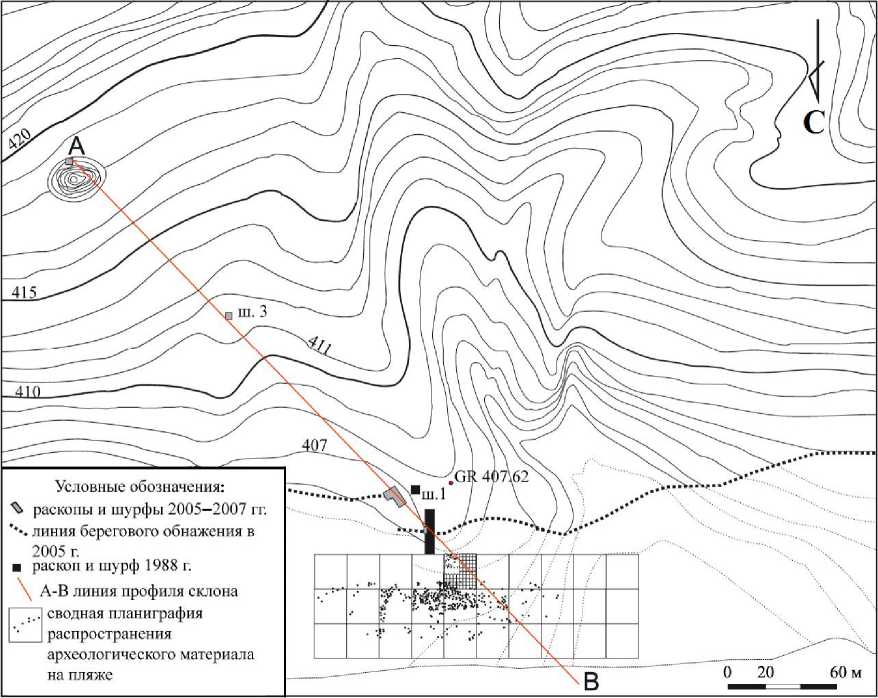

В 2005 г. на местонахождении был заложен раскоп площадью 16 кв. м в 3 м восточнее шурфа № 2 1988 г., на запад-северо-запад от раскопа в 12 м выполнена зачистка восточной стенки траншеи 1990 г. и на выходе траншеи в современную стенку размыва заложена береговая врезка площадью 6 кв. м. Общая площадь вскрытия составила 26,5 кв. м, средняя вскрытая глубина 4,2–4,5 м. Вскрытые отложения в раскопе 2005 г. представлены в виде пачки песчаных и супесчаных отложений эолового генезиса сар- танского времени с прослоями палеопочв и нижележащей пачкой отложений раннесар-танского времени солифлюкционного генезиса с прослоями разрушенных палеопочв позднекаргинского времени. Под солиф-люкционными отложениями был вскрыт почвенный профиль. Ниже 4,5 м в 2005 г. отложения не были вскрыты [Новосельцева и др., 2006. С. 207]. Из подошвы почвенного профиля получена дата 44 680 ± 500 BP (TKA-13707). Мощность видимой части вскрытого выработками профиля почвы резко уменьшается в северном направлении и фактически выклинивается к береговому обнажению. В береговой зачистке мощность почвы составляла 0,2–0,0 м.

Летом 2007 г. на участке правого борта лога, в 140 м юго-восточнее генерального репера 2005 г., на местонахождении Игетей-ский Лог III был заложен шурф площадью 4 × 4 м с целью возможного выявления скопления археологического материала в стратиграфическом положении (см. рис. 1). Об- щая глубина шурфа составила 7 м Единственный артефакт был зафиксирован в шурфе в стратифицированном состоянии на глубине 4,43 м от дневной поверхности в геологическом слое 6 (Sr2–3) – это унифас, выполненный на сколе кварцита (рис. 2, 2). Предмет не имеет следов ветровой корразии (рис. 3, 3). В 2007 г. была произведена также зачистка южного «высокого» борта карстовой воронки, находящейся на расстоянии 300 м на юг от береговой кромки обнажения. Общая глубина зачистки составила 12 м. Почвенный профиль, относящийся к каргинскому времени, был вскрыт на глубине 9 м, под каргинским педокомплексом была вскрыта пачка супесей красновато-рыжых, красновато-бурых оттенков глубиной до 3 м (рис. 2, 1).

Стратиграфическое положение артефак тов в 1988–1990 гг . было привязано к про слоям 2- й части каргинской почвы . В 2005 г . педокомплекс был вскрыт мощностью до 1,5–2 м , коррадированный археологический

Рис . 2 . Геологические профили геоархеологических выработок 2005–2007 гг . местонахождения Игетейский Лог III ( профиль поверхности склона по линии С – Ю ): 1 – стратиграфия зачистки южного борта карстовой ворон ки ; 2 – стратиграфия шурфа 2007 г .; 3 – сводная стратиграфия раскопа 2005 г .; 4 – стратиграфия зачистки берего вого обнажения 2005 г .

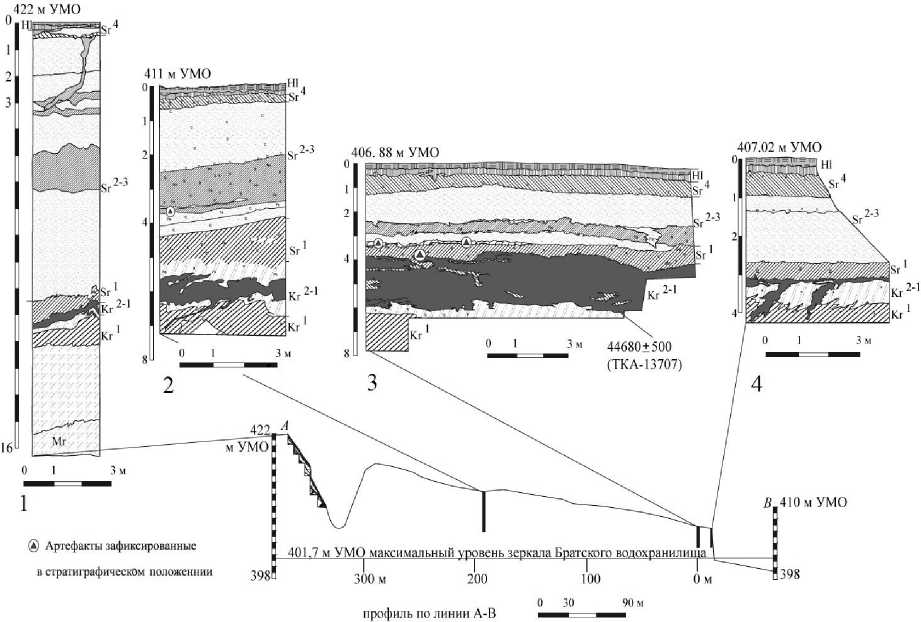

Рис . 3. Археологический материал местонахождения Игетейский Лог III:

1 – изделие на пластине ; 2 – резец ; 3 – унифас ; 4 – нуклеус ; 5 – острие ; 6 – скребло

материал зафиксирован переотложенным в кровле раннекаргинского солифлюкционно - го горизонта , один артефакт зафиксирован в теле почвы , датируемой каргинским време нем (Kr 1-3 ) 3 ( рис . 2, 3 ).

Весь археологический материал с местонахождения коррадирован, данная степень корразии определена муруктинским (Mr) временем. Исходя из принципиальной позиции, что коррадированный каменный материал всегда переотложен, необходимо счи- тать археологический материал местонахождения во вскрытых геологических таксонах склоновых отложений неоднократно переотложенным. Во время солифлюкцион-но-делювиальных процессов почвообразования склона археологический материал переносился и почва, возможно, выступала определенным буфером, через который материал транспортировался. Археологический материал в очередном своем переотложении, вместе с геологическим веществом, транспортировался по склону от некоего юго-восточного «очага распространения», в составе солифлюксия, разрушившего каргинскую почву.

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

58,3

9,6

6,7

2,1

0,6

0,2 0,2 0,2 1,9

6,3 0,1 4,1 4,3 1,6 4,1 0,2

Рис . 4 . Количественный анализ состава основных таксономических единиц артефактов местонахождения Игетейский Лог III ( в %)

Археологический ансамбль Игетейского Лога III состоит из двух блоков – артефак тов , собранных на техногенном пляже в экспонированном состоянии , погребенных в песке эолового наноса и прибойного намы ва , и артефактов , зафиксированных в стра тифицированном состоянии переотложения в раскопах и шурфах . Учитывая передисло кацию археологического материала в систе ме склоновых субаэральных отложений , стратифицированный археологический мате риал и экспонированный на пляже , имеющий на поверхности следы корразии одной степе ни , могут быть рассмотрены суммарно в одном реестре морфологического описания . Из 691 артефакта , составляющего общий ансамбль предметов , зафиксированных за годы исследований (1988–2007), группа с пляжа насчитывает 586 предметов и 105 зафиксировано в стратифицированном состоянии . Основные выделенные морфоло гические таксономические единицы арте фактов : нуклеусы , скребла , унифасы , пла стины , скребки , сколы ( рис . 4).

Нуклеусов всего 47 экз. (6,7 %). Они оформлялись либо на сегментах галек (рис. 3, 3) ли- бо на целых гальках, имеющих подходящую естественную поверхность для скалывания. Большинство нуклеусов одноплощадочные, однофронтальные параллельного и субпараллельного принципов расщепления и получения заготовок, но сохраняется тенденция к радиальному принципу расщепления. Все нуклеусы, кроме двух, выполнены из кварцитовых галек, кремневые нуклеусы, как и все остальные, имеют коррадирован-ную поверхность. Среди представленных нуклеусов выделены 5 групп.

-

1. Нуклеусы типа леваллуа , с полной ра диальной подработкой фронтов , контрфронт сохраняет естественную галечную поверх ность – 3 экз . (6,4 % из числа нуклеусов ).

-

2. Нуклеус радиальный , двухфронталь ный , несущий негативы радиальных снятий по двум плоскостям – 1 экз . (2,1 %).

-

3. Нуклеусы одноплощадочные одно фронтальные на кварцитовых гальках без предварительной подготовки , с субпарал лельными снятиями по фронту – 30 экз . (63,8 %).

-

4. Нуклеусы терминально - краевого прин ципа расщепления – 10 экз . (21,3 %), 7 из

-

5. Нуклеусы плоскофронтальные : первый одноплощадочный однофронтальный , вто рой бифронтальный двухплощадочный ор тогональный , и третий одноплощадочный однофронтальный , переоформленый позд нее в скребло – 3 экз . (6,4 %).

них (14,9 %) выполнены на рассеченных кварцитовых гальках ( в качестве площадки использовалась поверхность рассечения гальки ); 3 нуклеуса типа « ранкоси » (6,4 %) ( два нуклеуса выполнены на кварцитовых гальках и один выполнен из кремня ) (21,3 %).

Изделий на пластинах известно 5 экз . (0,7 %) ( см . рис . 4), из них с краевой ретушью по маргиналам – 4 экз . (80 % из числа изделий на пластинах ), по всему периметру скола - заготовки – 1 экз . (20 %) ( рис . 3, 1 ).

Скребки выделены в количестве 29 экз . (4,1 %) ( см . рис . 4), из них боковых – 8 (29 % из числа скребков ), концевых – 21 экз . (71 %). Все скребки выполнены на кварци товых сколах и только 3 – на пластинах .

Скребла имеются в количестве 28 экз .

-

(4,3 %). Среди них выделены три группы .

Продольные на кварцитовых сколах – 18 экз . (60 % из общего числа скребел ), из них 6 экз . оформлены на сколах декортика ции (33,3 %). Рабочие края оформлены краевой , дорсальной высокой или крутой ретушью ( рис . 3, 6 ).

Скребла типа « дежетэ » – 2 экз . (10 %).

Поперечные – 8 экз. (30 %), все выполненные на сколах, одно из них на сколе декортикации, рабочие края оформлены крутой, высокой, ступенчатой, субпараллельной краевой ретушью.

Кроме того , имеются фрагменты ( облом ки скребел ) – 24 экз . (3,4 %).

Острия представлены 10 экз . (1,3 %). Все они выполнены на кварцитовых сколах . Ра бочие края оформлены дорсальной краевой ретушью ( рис . 3, 5 ).

В коллекции в настоящее время имеются один однофасный , поперечный чоппер , раз личные неидентифицируемые обломки из делий , сколы с ретушью и заготовки изде лий – 67 экз . (9,6 % от общего количества артефактов ), гальки и кластические фракции галек – 28 экз . (4 %), осколки , фракции деб ри – 44 экз . (6,3 %), сколы и отщепы – 408 экз . (58,3 %). В числе сколов выделены сколы декортикации (21,8 %), сколы - сег менты типа « цитрон » (2,7 %), ортогональ ные сколы (1 %), один реберчатый скол и один скол -« таблетка ». Пластины и фрагмен ты пластин составляют 29 экз . (4,1 %).

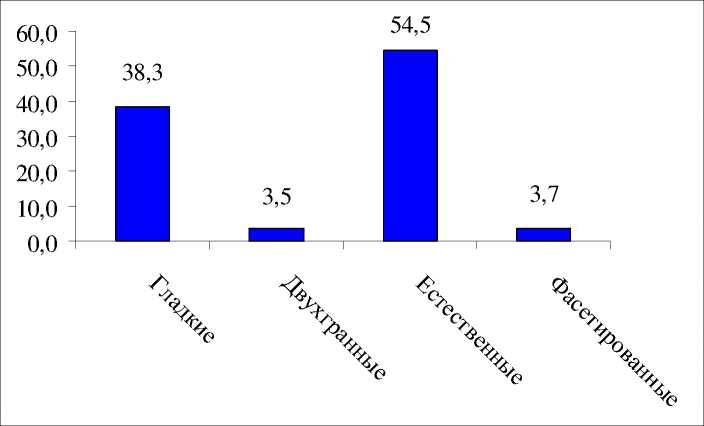

Талоны сколов , отщепов и пластин в большинстве « естественные » – 34,5 % от общего количества сколов (54,5 % от коли чества талонов ) ( толщина варьирует в пре делах 0,2–2,3 см ), гладкие талоны , состав ляют 24,3 % (38,3 %) ( по толщине варьируют от 0,1–0,5 до 1,3–1,7 см ). Выяв лены 16 сколов с двугранными талонами , что составляет 2,2 % (3,5 %), и группа ско лов с фасетированными талонами 2,4 % (3,7 %) ( рис . 5). Доля талонов с толщиной

Рис . 5 . Количественный анализ типов талонов сколов от их общего количества местонахождения Игетейский Лог III ( в %)

менее 0,3 см составляет 6 % (10,4 %). В це лом общий состав сколов и отщепов харак теризуется массивностью талонов . Индекс пластинчатости (Ilm) составляет 5,14.

В составе коллекции , с одной стороны , представлены скребла дежетэ , серия нукле усов , отнесенных к группе леваллуа , кото рые выполнены на гальках с подработкой контрфронта радиальными снятиями или с естественными контрфронтами , с другой стороны , в коллекции присутствуют объем ные нуклеусы на рассеченных гальках квар цита с негативами параллельных и субпа раллельных снятий , изделия на пластинах , скребки на пластинах , трансверсальный ре зец . В целом представленные характеристи ки говорят в пользу композитного облика техноморфологии каменных артефактов ан самбля Игетейского Лога III. Если в истори ческом и литотехнологическом процессах имел место переход от среднего к верхнему палеолиту , то ансамбль каменных артефак тов Игетейского Лога III находится в самом основании сюжета перехода .

На территории Байкальской Сибири на чало позднего палеолита ориентировочно относится к раннему руктинскому – мурук - тинскому периоду на основании того , что компоненты верхнепалеолитической тех ники микрорасщепления фиксируются в комплексах древнее 50–60 тыс . лет . В лите ратуре объекты древнее 60 тыс . лет , с опре деленными техноморфологическими при знаками ( развитием микробифасиальной техники с сохранением традиций чопперов , долечной и леваллуазской техник , присут ствием в коллекциях остроконечников , кон вергентных скребел , нуклеусов для пластин , выполненных на объемных преформах , и нуклеусов терминально - краевого принципа расщепления для пластин и микропластин , наличием изделий на пластинах , проколок ; трансверсальных резцов ), а также имеющие определенную степень корразии , получили название « макаровский пласт » [ Медведев , Скляревский , 1982. С . 42; Аксенов и др ., 1987. С . 24].

Материалы данной хронологической группы встречаются в системе склоновых отложений в геостратиграфических подразделениях – от позднемуруктинских до ран-несартанского времени. Для комплексов этого хронодиапазона характерны техно-морфологические характеристики, состоящие в развитии микробифасиальной техни- ки наряду с сохранением чопперов и бытовании традиций долечной и леваллуазской техник расщепления. Отмечаются следы мустьерской традиции в виде присутствия в коллекциях остроконечников, конвергентных скребел. Коллекции артефактов известных сегодня местонахождений включают в себя изделия из камня, несущие на своей обработанной поверхности следы природного пескоструйного воздействия (эоловой корразии слабой и средней степени). На основании изложенных фактов есть основания относить ансамбль местонахождения Иге-тейский Лог III (геостратиграфически и морфотехнологически) к объектам «макаровского пласта» древнее 50–100 тыс. л. н. Стратегия литорасщепления местонахождения Игетейский Лог III вписывается в общие тенденции развития литопроизводства данного хронологического диапазона в Южной Сибири.

PROBLEMS OF THE STRATIGRAPHY, AGE AND MORPHOLOGY FROM ARCHAEOLOGICAL SITE IGETEYSKYI LOG III (SOUTH ANGARA)