Проблемы и ограничения в деятельности исполнительных органов государственной власти по развитию агломераций

Автор: Антипин И.А., Щербинин Д.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Социальные и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье уделено внимание актуальным проблемам и ограничениям в деятельности исполнительных органов государственной власти в части развития городских агломераций на примере Екатеринбургской городской агломерации. Представлены результаты анализа вклада городской агломерации в развитие региона. Приведены основные примеры барьеров в разрезе нормативно-правового регулирования городских агломераций Акцентировано внимание на необходимости правового регулирования как на этапе формирования, так и на всех этапах развития городских агломераций, формирования системы органов управления городскими агломерациями, что будет способствовать устойчивому развитию новых точек экономического роста.

Городские агломерации, управление и развитие городской агломерации, валовый агломерационный продукт, пространственное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14133799

IDR: 14133799 | УДК: 332.1:352 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/50

Текст научной статьи Проблемы и ограничения в деятельности исполнительных органов государственной власти по развитию агломераций

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 332.1:352

«Официальное» определение городской агломерации, включенное в Стратегию пространственного развития РФ на период до 2030 г с прогнозом до 2036 г, утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2024 года №4146-р [4], гласит: «Городская агломерация – форма расселения, включающая одно или несколько ядер городской агломерации и прилегающую территорию, на которой расположены населенные пункты в пределах не более чем 1,5-часовой транспортной доступности до ядра городской агломерации, объединенные интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями». Сегодня агломерации становятся все более значимыми элементами в экономике любого региона страны, выступают ключевыми драйверами их экономического роста. Влияние агломераций на социально-экономическое развитие региона проявляется в следующих аспектах:

Экономический рост – концентрация предприятий, инвестиционной активности, инновационных разработок.

Рост занятости – расширение рынка труда за счет создания новых рабочих мест.

Повышение уровня жизни – развитие социальной инфраструктуры, улучшение качества медицинских и образовательных услуг.

Инфраструктурное развитие – строительство дорог, модернизация инженерных сетей, развитие ЖКХ. На макроэкономическом уровне агломерации представляют собой одну из основополагающих форм ускоренного развития региональных экономических структур [3]. В настоящее время крупнейшие городские агломерации моноцентрического типа достигли критической точки поляризации ядра – концентрации населения и видов экономической деятельности, способствующей дальнейшей «интенсификации асимметричности внутриагломерационной пространственной структуры» [1].

Рассмотрим основные проблемы и ограничения, возникающие в деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области по управлению и развитию агломерациями на примере Екатеринбургской городской агломерации (далее – ЕГА). Одной из главных проблем является отсутствие законодательного закрепления статуса агломерации в правовом поле Российской Федерации (далее – РФ). В результате: агломерация не обладает четко определенным административным статусом и не имеет специального координирующего органа; развитие территорий осуществляется в рамках отдельных муниципальных образований, что затрудняет реализацию комплексных проектов; не хватает инструментов для регулирования межмуниципального взаимодействия, что снижает эффективность решений в сфере транспорта, ЖКХ, градостроительства и экология [7].

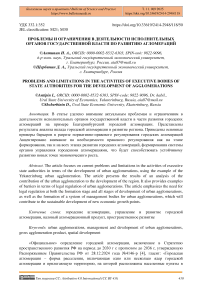

Стоит отметить, что активное развитие агломераций в России наблюдается в последние 15 лет. Чем выше уровень развитости агломерации, тем больше ее вклад в валовый внутренний продукт (далее – ВВП) страны в целом. В текущем году доля ВВП, производимого в агломерациях, составляет более 60% ВВП РФ (Рисунок 1).

Рисунок 1. Вклад крупнейших агломераций в ВВП и население РФ

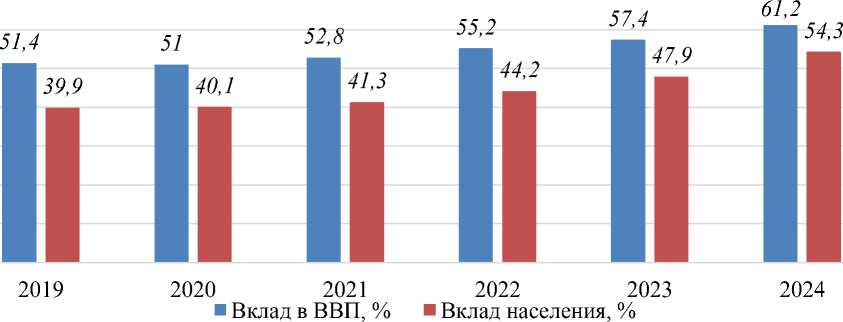

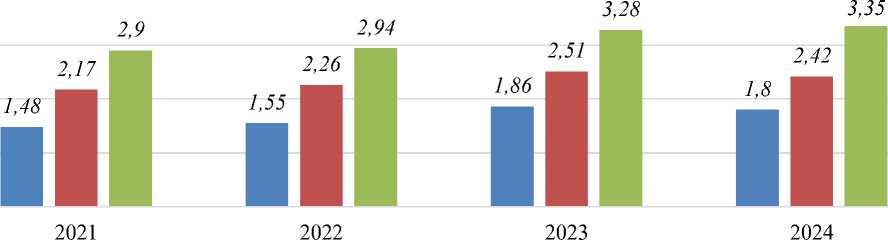

Ознакомимся с показателями валового агломерационного продукта (далее – ВАП) ЕГА и его долей в валовом региональном продукте (далее – ВРП) Свердловской области (Рисунок 2).

Рисунок 2. ВАП и ВРП за период 2020-2023 гг., млн. руб.

Расчет ВАП производился по методологии, отображенной в работе Н.Р. Ижгузиной «Расчет условно исчисленного валового агломерационного продукта (на примере крупных агломераций Свердловской области)» на основании открытых данных за выбранный период времени [2].

Согласно произведенным расчетам ВАП ЕГА стабильно составляет около 60 % ВРП Свердловской области (2020 г ВАП составлял 72% ВВП, 2021 г – 63%, 2022 и 2023 г – 59%). Если повышаются инвестиции в ядро агломерации, то повышается его привлекательность не только для инвесторов, но и для населения. Город становится местом создания новых рабочих мест, культурной и досуговой точкой притяжения. На Рисунке 3 рассмотрим динамику изменения численности населения Свердловской области, ЕГА и ее центра – городского округа муниципального образования «город Екатеринбург» [5].

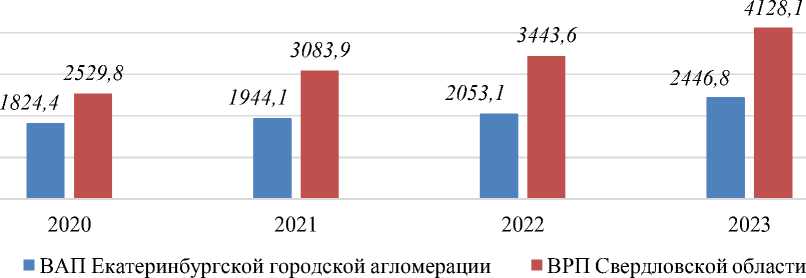

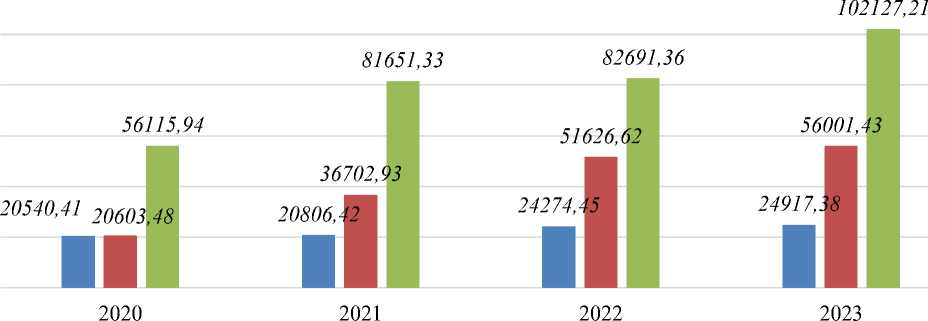

■ городской округ муниципальное образование "город Екатеринбург"

■ Екатеринбургская городская агломерация

■ Свердловская область

Рисунок 3. Численность населения 2021-2024 гг., тыс. человек

Согласно представленным данным можно сделать вывод — начиная с 2021 г отсутствует четкое направление движения динамики. Если в один год отмечается рост как населения ядра агломерации, так и всей агломерации (2023 в сравнении с 2022), то уже в

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №9 2025

2024 г в сравнении с 2023 г численность населения показывает отрицательные значения в размере 3,1%. Все это вызвано такими факторами, как естественная убыль населения и миграция рабочей силы. Однако, самым важным моментом является концентрация 50% населения Свердловской области в 1 агломерации, состоящей из 16 муниципальных образований, в то время как на территории региона существует еще 78 муниципалитетов. Далее ознакомимся с графиком ввода жилья в аналогичных территориях на Рисунке 4.

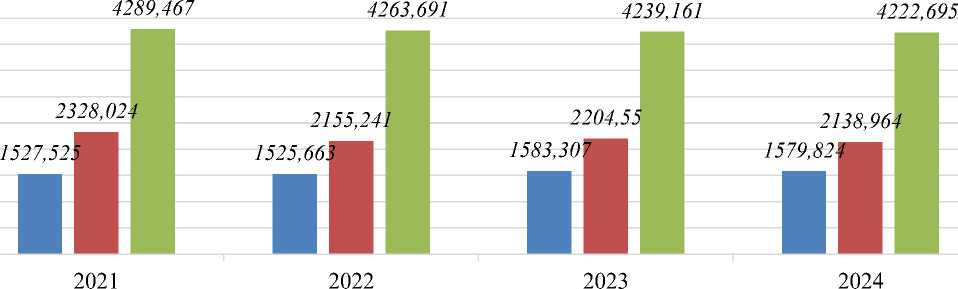

■ городской округ муниципальное образование "город Екатеринбург"

■ Екатеринбургская городская агломерация

■ Свердловская область

Рисунок 4. Динамика ввода жилья за период 2021-2024 гг., млн. кв. м

Согласно представленным данным можно сделать вывод, что строительство жилья в ЕГА составляет свыше 70% по всему региону в целом (2021 г – 74%, 2022 и 2023 г – 76%, 2024 г – 72%). Таким образом, по совокупности указанных показателей мы делаем вывод, что концентрация как экономических, так и трудовых ресурсов происходит непосредственно в городе Екатеринбурге. Соответственно: наблюдается неравномерное развитие территорий ЕГА; происходит перегруженность города-ядра; замедляется развитие периферийных городов-спутников, что приводит к увеличивающейся маятниковой миграции населения; наблюдается недостаточная интеграция в единое градостроительное пространство, из-за чего разные муниципалитеты реализуют несогласованные проекты [6].

Для обеспечения связи между городами необходима развитая транспортная инфраструктура, представленная как автомобильными дорогами для движения автобусов и личных автомобилей, так и железнодорожным транспортом. Подобные проекты требуют огромных вложений из бюджетов бюджетной системы РФ, по большей части федеральных субсидий. В решении данной задачи помогают национальные и федеральные проекты, однако необходимо учитывать сроки как согласования предоставления субсидий, так и сроки реализации данных проектов. Зачастую развитие агломерации и рост маятниковой миграции происходит быстрее и те участки дороги, которые уже функционируют, ввиду возрастающих нагрузок быстрее изнашиваются. На Рисунке 5 рассмотрим протяженность дорог федерального, регионального и местного значения в Свердловской области. Можно отметить тенденцию на планомерное увеличение протяженности дорог в регионе, что влечет за собой дополнительные нагрузки на бюджет. На Рисунке 6 рассмотрим средние стоимости строительства, капитального ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог различных категорий. Согласно информации, представленной на Рисунках, можно сделать вывод, что только на строительство 100 км новых автомобильных дорог в среднем потребуется 10,2 млрд. рублей из бюджета.

31,6675

31,9536

32,1207

32,3251

32,3966

20,111 20,405 20,56 20,753

10,924 10,895 10,907 10,919

0,631 0,652 0,652 0,652 0,

20,826

10,91

,65

-

■ общая протяженность дорог

-

■ регионального значения

-

■ федерального значения

-

■ муниципального значения

Рисунок 5. Протяженность дорог за период 2019-2023 гг., тыс. км

■ капитальный ремонт ■ реконструкция ■ строительство

Рисунок 6. Стоимостные показатели в отношении 1 км автомобильной дороги (в среднем по всем категориям), тыс. рублей

Если посмотреть в областной бюджет Свердловской области на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 гu, утвержденный Законом Свердловской области от 04.12.2024 №131-ОЗ, то по строке «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 13,7 млрд. рублей на различные мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог общего пользования в регионе. Таким образом региону необходимо либо увеличивать бюджетные ассигнования на автомобильно-дорожную сеть, либо ожидать выделения субсидий из федерального бюджета. Дополнительным фактором-ограничителем является противодействие органов местного самоуправления. Примером может служить Закон Свердловской области от 12.11.2015 №111-ОЗ «О перераспределении полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области» (далее – Закон №111-ОЗ) [4, 5].

Положения указанного закона передавали полномочия по утверждению генерального плана и выдаче разрешений на строительство от администрации Екатеринбурга

Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство строительства). Спустя 6 лет, не без участия органов местного самоуправления, Закон №111-ОЗ был признан утратившим силу. Сегодня в адрес Министерства строительства переданы лишь полномочия касательно генерального плана. Соответственно развитие ядра агломерации номинально увязано генеральным планом, но все же происходит по сценарию, разработанному местной администрацией под влиянием крупных игроков строительного рынка. Отсутствие единого нормативного регламентирования в сфере управления городскими агломерациями создает множество барьеров при попытках самостоятельного правового регулирования. Среди проблем, существующих в разрезе нормативно-правового регулирования городских агломераций, можно выделить:

– отсутствие единого законодательного закрепления термина «агломерация». это создаёт сложности в правоприменении, не позволяет выявить суть явления и обеспечить его функционирование;

– недостаточное регулирование процесса создания агломераций. законы не определяют порядок взаимодействия между муниципальными образованиями, входящими в состав агломерации, не прописывают направления межведомственного взаимодействия;

– непрописанный статус органов, которые создаются для управления агломерацией, и порядок взаимодействия между ними;

– невозможность реализации гражданско-правовых механизмов межмуниципального сотрудничества. это связано с законодательными барьерами в сферах регулирования контрактной системы, использования муниципального имущества, распоряжения земельными и бюджетными ресурсами;

– невозможность реализации публично-правовых моделей управления агломерациями. это обусловлено отсутствием правовых возможностей по созданию специальных органов управления, делегированию им полномочий и финансовых ресурсов с муниципального и регионального уровней.

Резюмируя можно отметить безусловный интерес органов исполнительной власти субъектов РФ к городским агломерациям, как новым формам концентрации различных ресурсов, способным быть драйвером роста региона в целом. Однако отсутствие правового регулирования как на региональном, так и на федеральном уровнях, понятного способа определения границ агломераций и невозможность создания единого органа управления городскими агломерациями создают определенные преграды и способны «затормаживать» развитие новых точек экономического роста.