Проблемы и перспективы арктического этно-туризма в России

Автор: Кучумов Артур Викторович, Тестина Яна Сергеевна

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 4 (62), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье отражены проблемы индустрии туризма Арктического региона, а также перспективы развития этно-туризма. С помощью методов исторического, географического анализа, выявлено влияние изменений в индустрии туризма в регионах Крайнего Севера, проанализированы ограничения, связанные с развитием этно-туризма, которые способны привести к изменению социально-экономических и экономических параметров Российской Арктики.

Арктическая зона, этнотуризм, туристско-рекреационные ресурсы, коренные народы, туризм

Короткий адрес: https://sciup.org/148325715

IDR: 148325715 | УДК: 379.85

Текст научной статьи Проблемы и перспективы арктического этно-туризма в России

В многонациональной России есть перспективы для развития этнографического туризма в различных субъектах. Арктическая зона РФ является территорией расселения коренных малочисленных народностей Севера, часть которых продолжает вести традиционный образ жизни. Географические и социально-демографические особенности арктического региона требуют особого подхода при проектировании этно-туров на его территории. Для того, чтобы развивать этнографический туризм в Арктической зоне РФ необходимо найти пути решения проблем совмещения традиционной хозяйственной деятельности коренных народностей с приемом туристов, сохранения окружающей среды, межкультурной коммуникации. Решением проблемы может стать применение принципов устойчивого развития туризма.

Этническая принадлежность все больше пропагандируется в качестве туристской аттракции, и используется в виде стратегии получения дохода и иностранной валюты. Многие страны пользуются своим культурным разнообразием и используют этнический туризм для стимулирования местного экономического развития. Одновременно этнический туризм стал мощной силой укрепления особенностей этнических групп, что открывает им огромные возможности для демонстрирования своей богатой культуры и наследия, и возрождения своих традиций и языка.

Многочисленные определения понятия «этнический туризм» были предложены различными авторами. Первое использование термина «этнический туризм» приписывается американскому профессору Валину Смиту в 1977 году в своем труде «Хозяева и Гости. Антропология туризма», который определил этнический туризм как туризм, продаваемый общественности с точки зрения «причудливых» обычаев коренных и экзотических народов, примером чего являются тематические исследования эскимосов, индейцев архипелага Сан-Блас в Панаме и народов «тораджи» в Индонезии. Согласно этому труду этнический туризм включает в себя посещение родных домов и деревень, наблюдение за танцами и церемониями, а также покупку необычных товаров или диковинок [1].

Согласно Сундучеву Ч.Б. [2] этнический туризм является частью культурно-познавательного туризма, направленного на изучение культуры или языка отдельных народов. В то время, как Малова Н.А. считает, что этнический туризм подразумевает под собой посещение исторической родины или мест рождения родственников [3].

В научной литературе встречаются два термина: этнический и этнографический туризм. Мнения различных авторов на соотношение этих двух терминов значительно разнятся. Например, А.И. Щукин считает, что этнографическим туризмом занимаются люди, имеющие прямое профессиональное отношение к этнографии. В то время, как участникам этнического туризма являются туристы, желающие познакомиться с культурой и бытом того или иного народа [4]. В.Н. Пресняков и М.А. Жулина не видят различий между этими терминами [5]. Н.И. Кабушкин предлагает следующее определение: этнографический туризм - это туризм, включающий в себя знакомство с традициями и бытом местного населения, а В. Курина считает такой вид туризма этническим [6].

Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что научная среда еще не пришла к единому мнению о том, что следует считать этническим туризмом. По мнению авторов, эти термины не являются синонимами, и главным различием является цель путешествия. Целью этнографического туризма является сбор информации с точки зрения науки, в сочетании с иными целями путешествующих. В то время, как целью этнического туризма является рекреация и удовлетворение культурных потребностей туристов.

В контексте этнического туризма также используются такие термины, как: аборигенный туризм, антропологический, ностальгический и джайлоо туризм.

В рамках данной работы будет использован термин этно-туризм, который является компиляцией этнического и этнографического туризма, в том числе формируя синергетический эффект от их слияния.

В этно-турпродукт как правило входит переезд к дестинации и обратно, проживание и питание. Дополнительно могут включаться трансфер, экскурсии. Услуги, включенные в турпродукт, могут быть оказаны автохтонным этносом. Переезд от места постоянного проживания до точки отправления на туристский маршрут осуществляется привычным для туристов способом (автобус, поезд, самолет), а передвижение по маршруту возможно организовать с помощью традиционных способов передвижения, например, на оленьей упряжке коренных народов Севера. Проживание туристов в местной семье в традиционном жилище (чум, яранга) или в этно-отеле также характеризует этнографический туризм. Питание блюдами кухни народа способствует получению впечатлений и более глубокому погружению в культуру.

Этно-отели - это отели, ориентированные на определенную культуру, религию, единство происхождения, обычаев и уклада жизни народа, племени [7].

Этно-гостиницы в настоящее время не получили большого развития в России. Наиболее распространенными являются сеть этнических отелей в Подмосковье «Этномир», в который входят 13 средств размещения от эконом до премиум класса [8]. Как правило, для размещения туристов во время этно-туров используются гостевые дома, а также проживание в семьях. Однако, в связи с отсутствием законодательно закрепленных стандартов оказания услуг в гостевых домах, могут возникнуть проблемы, к примеру, с качеством питания.

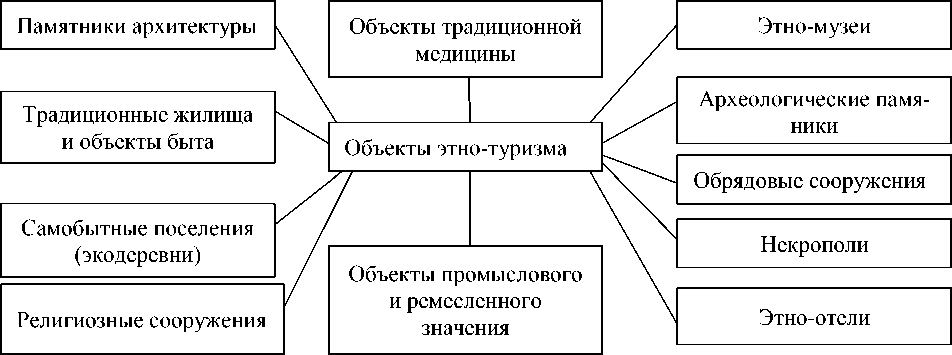

Представим на рис. 1 туристские объекты, которые задействуются в этно-туризме.

Рисунок 1 - Объекты этно-туризма [составлено авторами]

Распространение этнографического вида туризма обусловлено тем, что в условиях глобализации, экологических кризисов, роста информационных нагрузок возникает проблема сохранения этнических групп, а туризм способствует сохранению наследия. Продвижение этнографического туризма повышает общую привлекательность дестинации, создает новые рабочие места, развивает туристскую инфраструктуру. Немаловажным является вклад этнографического туризма в развитие толерантного отношения между представителями разных народов.

Исследователи выделяют два типа организации этно-туризма:

-

- искусственный тип, согласно которому туристы посещают этно-музеи, парки и т.п. Данный тип характеризуется меньшей привлекательностью для туристов (так как он узнает о традициях, обычаях, культуре не от представителя этноса), необходимостью создания туристического объекта.

-

- естественный тип, согласно которому туристы напрямую соприкасаются с культурой этноса, общаются с представителями того или иного народа, приезжают в самобытные деревни и т.п. Данный тип характеризуется большей привлекательностью для туристов, необходимостью привлечения, трудоустройства местного населения [9].

Функциональными особенностями этнотуризма, отличающих его от остальных видов туризм являются:

-

- возрождение традиций;

-

- повышение культурного уровня туристов;

-

- формирование толерантного отношения к другим народам, их традициям и нормам;

-

- способствование экономическому развитию музеев, культурных и научно-исследовательских организаций;

-

- сохранение культурного разнообразия, помощь в восстановлении и охране объектов национальных культур;

-

- повышение благосостояния регионов, в котором расположены объекты этнографического туризма [10].

Однако, существует ряд проблем, связанных с развитием этнотуризма:

-

1. Отвлечение представителей коренных народов от привычного уклада жизни. При естественном типе этнографического туризма важно показать туристу реальную жизнь этноса: принимающей семье лучше не разыгрывать несвойственные им в обычной жизни действия специально для туристов. Для гармоничной и насыщенной программы следует наполнить пребывание туристов в стойбище оленеводов впечатлениями, что сопровождается временными и трудозатратами, отвлечением от повседневных обязанностей.

-

2. Необходимость выделения территорий при создании современных объектов этно-туризма искусственного типа, что может повлиять на миграционные потоки животных.

-

3. Усиление антропогенного воздействия на хрупкую экосистему Арктики. Следует соблюдать баланс между желанием увеличить туристский поток и необходимостью охраны окружающей среды. Для этого следует применять принципы устойчивого развития арктического туризма в том числе для этно-путешествий.

-

4. Отсутствие стандартизированного формата проектирования этно-туров на территории проживания (коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Знакомство представителей ту-риндустрии с потенциальными общинами или семьями оленеводов для сотрудничества в направлении этнографического туризма происходит ситуативно. Для входа на рынок этно-туров Арктики необходимо искать пути для установления партнерских отношений и выстраивать коммуникацию.

-

5. Отсутствие базы поставщиков услуг этно-туризма в Арктике. Необходимо проводить исследовательскую работу по поиску информации о поставщиках услуг, которые являются представителями КМНС: как найти стойбище в тундре, какой выбрать канал коммуникации, каким образом выплачивать вознаграждение, как нормативно оформлять партнерство.

-

6. Сложность проектирования межкультурной коммуникации, в которой должны быть задействованы туристы и принимающий этнос. Посредником и медиатором здесь может выступить гид, который будет поддерживать дружественную атмосферу. У принимающего этноса есть свои правила и табу, которые необходимо донести до туристов. Для большего понимания туристами, можно провести беседу группы и гида на эту тему, а также повторить правила по приезду на территорию с представителями этноса. Общение туристов с коренным населением на тему правил и табу в обществе может стать запоминающимся опытом для туристов.

Для развития этно-туризма в арктической зоне Российской Федерации рекомендуется:

-

1. Стандартизация этно-туризма и сельского туризма в регионе. Необходимо разработать инструкцию для представителей ту-риндустрии, которая будет включать информацию о ежегодном расположении стойбищ оленеводов, которые готовы принимать туристов, нормативное оформление партнерских отношений с местным населением, тре-

- бования к гидам. Так будет выработана четкая система коммуникаций, которая способствует развития этнографического туризма.

-

2. Возможность организовывать экспедиции проектировщиков этно-туров и гидов в стойбища оленеводов. Так удастся получить более полное представление о территории, людях, культуре чтобы создавать этно-туры.

-

3. Продвижение туристского бренда региона «Российская Арктика». Бренд раскрывается в 6 причинах, зачем туристу ехать на Ямал, а именно: поймать северное сияние, пересечь полярный круг, пожить в настоящем чуме, побывать на Дне Оленевода, покорить Полярный Урал, побывать в Арктической сказке. В философию бренда входят тезисы уникального географического положения (Северный полярный круг, центр российской Арктики), природные объекты и явления (Полярный Урал, девять месяцев зимы, северное сияние) и этнографическая ценность (вековые традиции КМНС в совмещении с новыми технологиями, оленеводство с самым крупным поголовьем оленей в мире). Идея состоит в том, что природа, люди и экономические интересы находятся в гармонии [12].

-

4. Возможности представителей турин-дустрии для коммуникации с оленеводами. Сейчас, несмотря на слабую организованность этнотуризма у туроператоров есть несколько возможностей согласовать приезд групп туристов в стойбища оленеводов: приехать на День оленевода; обратиться в агентства по развитию туризма арктических регионов; обратиться в Союз оленеводов России.

В настоящее время сообщество туринду-стрии ЯНАО двигается в данном направлении. Например, с 2020 года объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера и туристско-информационный центр ЯНАО в Салехарде проводят вебинар «Школа гостеприимства для оленеводов», в эфире которого туроператоры и другие представители туриндустрии поделились опытом организации этнографического туризма с кочующими ненцами, которые имеют желание принимать у себя туристов [Школа гостеприимства для оленеводов [11].

Арктическая зона РФ – многонациональная территория, обладающая широким разнообразием этнографических туристско-рекреационных ресурсов. Рассмотрим туристско-рекреационный потенциал этнографического туризма по субъектам Арктической зоны РФ.

-

- Мурманская область.

Коренным населением Мурманской области является финно-угорский народ саамы. В области находится несколько этнографических объектов, которые могут быть использованы как точки туристского маршрута.

Музей истории, культуры и быта Кольских саамов (г. Ловозеро). Музей был открыт в 1962 году на базе средней школы, затем стал частью краеведческого музея. В 1990-е музей переехал в более крупное здание, экспозиционная территория составляет более 320 м2. В музее насчитывается более 660 экспонатов, которые рассказывают о быте саамов. Главные достопримечательности музея: камень с петроглифами 1 тысячелетия до н.э., интерьер деревянного дома саамов, упряжка оленей, традиционная одежда саамов-оленеводов. Музей предлагает посетителям посмотреть несколько отделов, связанного с саамами: древняя история саамского народа, развитие оленеводства, быт малочисленных народов Севера.

Дом ремесел (г. Мурманск) хранит образцы творчества саамов: рисунки, расшитое бисером сукно, изделия из бересты, ручное узорное ткачество, традиционная одежда.

Саамская деревня «Самь-Сыйт» (Лово-зерский район) - реконструкция настоящей деревни саамов, в которой туристы могут полностью погрузиться в быт этноса. Здесь есть гостевой дом, оформленный в традиционном стиле, ресторан с блюдами местной кухни, музей под открытым небом, олени, хаски. Зимой возможно катание на оленьей упряжке.

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» (пос. Умба) туристы могут ознакомиться с петроглифами - рисунками древнего человека (саамов и поморов) на камнях [13].

-

- Архангельская область.

В данном субъекте этнографические туристско-рекреационные ресурсы связаны с поморами.

В центре народных ремесел «Берегиня» (г. Каргополь) хранятся примеры глиняных и берестяных изделий мастеров, которые изготавливают их по старинным традициям. Раньше такие игрушки являлись ритуальными.

Музей деревянного зодчества «Малые Корелы» - одна из самых популярных достопримечательностей области. Музей под открытым небом представляет собой архитектурный ансамбль северного стиля. В Музее расположены здания: ветряная мельница-шатровка, дома поморов, дом рыбака, кузница и другие.

Несколько деревень Архангельской области входят в ассоциацию «Самые красивые деревни России»: Веркола, Кимжа, Кильца, Ошевенский Погост [14].

-

- Ненецкий автономный округ.

Ненецкий автономный округ - исконная территория проживания народа ненцы. Основным занятием ненцев является оленеводство. Часть населения даже сейчас ведет кочевой образ жизни, двигаясь по Арктике с чумом и оленями. Чум устанавливается на шестах и укрывается оленьими шкурами. В центре жилища располагается очаг или печь. Олень - основа жизни этноса ненцев. На упряжке с нартами (специальные сани) ненцы передвигаются по тундре, одежду делают из оленьих шкур (а также меха песца или лисицы), мясо и кровь оленя идет в пищу. Мировоззрение ненцев основывается на древних анимистических взглядахи шаманизмом. Раньше ненцы поклонялись богам в святилищах, также выделывали из дерева идолов.

Пустозерский комплексный историкоприродный музей (г. Нарьян-Мар) проводит выставки, лекции, а также археологические экспедиции. Также туристы могут увидеть интерьер северного дома.

Центр народного и декоративно-прикладного творчества (г. Нарьян-Мар) располагает выставкой ненецких художников и мастеров.

Традиции народа ненцев возрождают в Этнокультурном центре (г. Нарьян-Мар). Посетители могут примерить на себя традиционные костюмы, а также купить сувениры от ненецких мастеров [15].

-

- Красноярский край (полуостров Таймыр).

Коренным населением Таймыра являются долганы, ненцы, нганасаны, энцы, эвенки. Традиционными занятия этих народов: оленеводство, рыболовство, охота.

Самой полной коллекцией культурного наследия этих этносов стал Таймырский краеведческий музей (г. Дудинка). Важнейшие экспонаты: идолы, ритуальные маски, шаманские костюмы, работы в живописи [16].

-

- Республика Саха (Якутия).

Якуты - второй по численности этнос в Арктике после русских. Традиционной деятельностью для якутов является разведение крупного рогатого скота, лошадей. Интересно, что жизнь якутов соотносилась с переменой времен года. Зима в якутской парадигме - время символического умирания, или сна. По традиции,за-мой якуты приглашали друг друга в гости на «парадное спанье», где сонвыполнял адаптивную и ритуальную функции. Внаиболее холодные зимние ночи было принято приглашать сказителя, чтобы послушать эпос «Олонхо». А летним, или «пробуждающим» праздником у якутов является Ысыах [17]

Ысыах празднуют в республике весь июнь в разных населенных пунктах, в Якутске в последние выходные в месте Ус Хатынг. Изначально этот праздник был ритуалом, молитвой небу, земле и в целом природе. Якуты устраивали обряды: отпускали животное на волю, делали жертвоприношение (бескровное), танцевали, гадали [18]

Как стилистическое направление в Якутии наблюдается развитие традиционных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. В качестве сувениров производится национально шитье, художественная обработка дерева, кости, рога, влетение из конского волоса. Мастера в своей работы вдохновляются якутской литературой и археологическими находками [19].

-

- Чукотский автономный округ.

Коренными народами Чукотки являются чукчи и коряки, а также эскимосы.

Чукчи издавна занимаются морским зверобойным промыслом для обеспечения домохозяйств. Туристы, которые хотят познакомиться с традиционной культурой коренных народов порадует поселок Уэлен – самый восточный в России, там люди поселились две тысячи лет назад. Здесь можно узнать о быте современных чукчей и эскимосов и их традиционном промысле – морской охотой. Также здесь есть косторезная мастерская [20].

Археологические находки в древних поселениях показывают, что с середины 1 тыс. до н.э. хозяйство жителей Чукотки основывалось на зверобойном промысле. Зверобои этой местности прекрасно приспособились к суровым условиям жизни: научились создавать непромокаемую и теплую одежду, строить жилье из китовой кости. О культуре древних народов туристам могут рассказать петроглифы, датируемые 5 тысячелетием до н.э.Главным сюжетом петроглифов Чукотки,является охота [21]

Китовая аллея на острове Ыттыгран -уникальный памятник культуры древних китобоев. Сооружение было воздвигнуто примерно в XIV веке.Китовая аллея была открыта в 1976 году экспедицией Института этнографии АН СССР. Она состоит из двух параллельных рядов по 500 метров. Ближний к морю ряд образуют черепа гренландских китов, собранные в 15 групп по 2-4 штуки. Они вкопаны в землю носовой частью. Выше по склону тянется ряд из челюстных костей китов, вкопанных вертикально и возвышающихся на 4-5 метров над землей. И еще на полметра они уходят в грунт. Вес одной такой челюсти – 250 - 300 килограмм. До сих пор неизвестно какой народ построил загадочное со- оружение и для чего. У ученых есть предположение, что на этом месте древние китобои собирались перед отправкой в море, а также после охоты. На аллее делили добычу, а также делали заготовки.

В Арктической зоне проживает большое количество коренных малых народов Севера, а местное население хранит наследие, традиции и обычаи предков. Необходимо объективно оценивать необходимость создания этно-туров, при этом этнографические (научные) туры должны иметь преимущественное значение перед этническими.

Список литературы Проблемы и перспективы арктического этно-туризма в России

- Смит В. «Хозяева и Гости. Антропология туризма» [Электронный ресурс] // URL: https://traveljournal.ru/cultural-antropology/10/254/ (дата обращения 22.08.2022)

- Сундучев, Ч.Б. Этнотуризм как одно из направлений культурно-познавательного туризма / Ч.Б. Сундучев, Л.В. Хышиктуева // Вестник Бурятского государственного университета, 2009 – №2009. – С.53–56

- Малова, Н.А. Этнический туризм: проблемы, тенденции, перспективы Туризм и культурное наследие. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 1 [Электронный ресурс] // URL: http://tourlib.net/statti_tourism/malova.htm

- Святоха Н.Ю., Филимонова И.Ю. Подходы к классификации этнического туризма [Электронный ресурс] // URL: http://vestnik.osu.ru/2014_6/38.pdf (дата обращения 23.08.2022)

- Пресняков, В.Н. Народные промыслы республики Мордовия и этнический туризм // География и туризм. Сборник научных трудов. Пермь, 2010. с. 156

- Святоха Н.Ю., Филимонова И.Ю. Подходы к классификации этнического туризма [Электронный ресурс] // URL: http://vestnik.osu.ru/2014_6/38.pdf (дата обращения 23.08.2022)

- Этно-отели // Самостоятельные путешествия [Электронный ресурс]: URL: http://travel.myholiday.biz/hotel/neobychnye-iehkzoticheskie/ehtno-oteli-lodzhi/ (дата обращения: 22.08.2022)

- Этномир: этнографический парк-музей [Электронный ресурс] // URL: https://ethnomir.ru/oteli/ (дата обращения 28.08.2022)

- Тайсумова Л.И. Типы организации этнографического туризма и их влияние на социально-экономическую среду: сравнительный анализ // XXXIII Ежегодная сессия экономико-географической секции «Многовекторность в развитии регионов России: ресурсы, стратегии и новые тренды» (Иркутск, 06-12 июня 2016). М: Изд-во ИП Матушкина И.И., 2017. С. 246-251

- Прилуцкий М.А., Никифорова А.А. Этнографический туризм в современном мире // MODERN SCIENCE. 2020. № 10-2. с. 54-58

- Электронный ресурс] // URL: http://visityamal/yanao.ru (дата обращения: 22.08.2022)

- Руденко Л.Г. Этно-отели — новый тренд в развитии этнографического туризма // Вестник РМАТ. 2018. №4. с. 136-143

- Официальный туристический портал Мурманской области. Куда сходить // URL: http://www.murmantourism.ru/places/collection/kudashodit (дата обращения 25.08.2022)

- Туристический портал Архангельской области. Что посмотреть // URL: https://www.pomorland.travel/what-tosee/?TYPES=attractions (дата обращения 25.08.2022)

- Центр Арктического туризма. Ненецкий округ. Культура и традиции // URL: http://www.visitnao.ru/nenetskiy-okrug/kultura-itraditsii/ (дата обращения 25.08.2022)

- Официальный сайт Таймырского краеведческого музея // URL: http://taimyr-museum.ru (дата обращения 25.08.2022)

- Сайт туроператора «Discover Yamal». Туристский маршрут «Чумовые выходные» // URL: https://discoveryamal.com/napravleniya/turvykhodnogo-dnya/15-ru/tury-vykhodnogo-dnya/52-turistskij-marshrut-chumovye-vykhodnye (дата обращения: 25.08.2022)

- Сайт туроператора «Ямалия Ленд». Индивидуальные туры. Тур «Путешествия на Ямал» // URL: https://yamalialand.ru/katalog/individualnye-tury/turputeshestvie-na-yamal/ (дата обращения: 25.08.2022)

- Сайт туроператора «Ямалия Ленд». Индивидуальные туры. «501 стройка ГУЛАГ. Дорога в никуда» // URL: https://yamalialand.ru/katalog/individualnyetury/501-strojka-gulag-doroga-v-nikuda/ (дата обращения: 25.08.2022)

- Сайт туроператора «Ямалия Ленд». Экскурсии. Этнопарк. URL: https://yamalialand.ru/katalog/ekskursii/etnoparkyamalia-land-1/ (дата обращения: 25.08.2022)

- Сайт туроператора «Ясавэй» // URL: http://yasavey.com/#tour19 (дата обращения: 25.08.2022)