Проблемы и перспективы дистанционного обучения в оценках учителей и родителей обучающихся

Автор: Леонидова Галина Валентиновна, Валиахметов Рим Марсович, Баймурзина Гузель Римовна, Бабич Любовь Васильевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 4 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обращение к проблеме дистанционного обучения школьников обусловлено экстренным переводом образовательного процесса в дистанционный формат на фоне объявленной в марте 2020 года пандемии в связи с распространением в мире новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В онлайн-формат были переведены практически все национальные системы образования развитых стран. Несмотря на имеющийся опыт и определенную готовность образовательной сферы к использованию дистанционных форм обучения, такой всеобъемлющий массовый переход в режим «удалёнки» не мог не вызвать ряд проблем как для учительского корпуса, так и для учащихся и их родителей. Целью исследования является социологический анализ первых итогов реализации дистанционного обучения в школе в условиях режима самоизоляции в связи с необходимостью сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране. Информационной базой исследования стали онлайн-опросы учителей Вологодской области и родителей учащихся школ Республики Башкортостан, проведенные в апреле-мае 2020 года ФГБУН ВолНЦ РАН и Башкирским филиалом ФНИСЦ РАН. Выявлены проблемы дистанционного обучения в целом ряде аспектов: техническом (дефицит необходимой техники в домохозяйствах, качество интернета, надежность образовательных платформ), организационном (отсутствие единой методологии онлайн-обучения; увеличение трудовой нагрузки на учителей; сложности в проведении некоторых творческих и лабораторных занятий) и социокультурном (снижение образовательной мотивации школьников; высокие риски ухудшения здоровья детей). Новизна исследования заключается в комплексной оценке ситуации, связанной с процессами удаленного обучения массовой социальной группы школьников в условиях пандемии, со стороны двух ключевых акторов системы образования - учительского корпуса и родителей, а также в выявлении проблем, вызванных экстренным переходом к онлайн-обучению. Практическая значимость состоит в формировании базы знаний и оснований для принятия взвешенных и адекватных управленческих решений как при возникновении подобных внештатных ситуаций, так и в ходе дальнейшей реализации национальных целей развития РФ до 2030 года: цифровой трансформации, достижения «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе образования.

Дистанционное обучение, онлайн-обучение, общеобразовательная школа, учитель, родители, учащиеся, коронавирусная инфекция, пандемия

Короткий адрес: https://sciup.org/147225268

IDR: 147225268 | УДК: 316.4.063 | DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.12

Текст научной статьи Проблемы и перспективы дистанционного обучения в оценках учителей и родителей обучающихся

Во все сферы социально-экономической жизни сегодня все больше и глубже проникают цифровые технологии. Сфера образования также не стоит в стороне от новой технологической (цифровой) революции глобального звучания. Она [революция] «ставит перед образованием новые задачи … и предоставляет цифровые технологии, помогающие их решению» [1, с. 13].

Вопросы внедрения цифровых технологий в систему образования РФ поднимались и решались в несколько этапов.

Начало всеобщему процессу информатизации школы положило Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 28 марта 1985 г. № 271 «О мерах по обеспечению компьютерной грамотности учащихся и широкого внедрения электронно-вычислительной техни- ки в учебный процесс». Вышеназванная задача осуществлялась с середины 80-х и до конца 90-х гг. ХХ века1. В образовательных учреждениях в практику преподавания был введен предмет «Основы информатики и вычислительной техники». В результате принятых мер удалось обеспечить «более четверти образовательных организаций» кабинетами с вычислительной техникой [1, c. 13]. В процессе реализации целевой комплексной программы «Информатизация народного образования» (1994–1995 гг.) решались уже более масштабные задачи, такие как разработка и обоснование теории и методологии информатизации образования, методов и средств ее практического применения.

Внедрение информационных технологий рассматривалось как механизм обеспечения всестороннего образования и развития человека, подготовка его к полноценной деятельности в условиях информатизации общества [2, с. 57]. С конца 90-х гг. ХХ века стали разрабатываться и реализовываться региональные и локальные программы информатизации образования со смещением ответственности за процессы в системе образования с федерального уровня на региональный.

На втором этапе (2000–2010 гг.) информационно-коммуникационные технологии начали широко внедряться в учебный процесс. Уже в 2001 году в рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды»2 решалась задача «создания условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных технологий». Оснащенность школ персональными компьютерами по окончании действия Программы выросла более чем в 10 раз [3, с. 17]. Дальнейшее внедрение информационных технологий в образовательный процесс продолжалось в рамках Приоритетного национального проекта (ПНПО) «Образование», принятого на период 2005–2010 гг. Он реализовывался в соответствии с новой образовательной идеологией, «направленной на развитие нового общества, ориентированного на реализацию потенциала личности человека» [4, c. 12]. ПНПО включал в числе 14 целевых направлений интернетизацию школ, что было достаточно успешно выполнено. Уже к 2007/08 учебному году 74,3% государственных и муниципальных очных общеобразовательных учреждений имели доступ к интернету со скоростью 128 Кбит/с3.

Продвижение IT-технологий в практику образовательной сферы стало основным направлением и Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (2010–2015 гг.)

в рамках задач по цифровому оборудованию школ мультимедийными аппаратами и интерактивными досками. К 2013/14 учебному году, при реализации мер третьего этапа информатизации образования, доля школ с доступом в интернет возросла до 95%4. Исполнение целевых ориентиров программ заложило базу для последующего более широкого применения цифровых технологий в образовательном процессе.

В 2017 году, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), Президент РФ В.В. Путин поставил задачу «кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики», обозначив тем самым стратегическую цель – обеспечение «всеобщей цифровой грамотности». Для этого, по его словам, следует «серьезно усовершенствовать систему образования на всех уровнях – от школы до высших учебных заведений»5. Уже в 2018 году в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» была принята Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». С введением ее в действие практически начался четвертый этап информатизации образовательной сферы с переходом к ее цифровизации. Этому способствовал принятый в 2019 году в числе других 12 проектов Национальный проект «Образование». Его основными задачами стали обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности6. В рамках этих глобальных задач остается острой ключевая проблема – обеспечение образова- тельного процесса посредством новых информационных технологий: интернета, ИКТ, цифровых образовательных ресурсов и т. д.

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), объявленная Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 года, резко изменила планомерный и поступательный ход реализации задач нацпроекта. Практически все национальные системы образования развитых стран, равно как и России, были вынуждены перевести обучение в онлайн-формат в рекордно сжатые сроки.

В экстренных условиях российская образовательная система, по существу, провела массовые тестирования надежности имеющихся цифровых технологий и готовности образовательных учреждений к работе с ними. Министерство просвещения РФ издало «Временный порядок сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» (утв. приказом Минпросвещения РФ от 17 марта 2020 года № 103). В соответствии с ним образовательные организации всех уровней перешли на электронное обучение, основанное на применении дистанционных образовательных технологий в учебном процессе.

Ускоренный перевод образовательных процессов в дистанционный формат объективно вызвал ряд проблем, которые затронули как учительский корпус, так и учащихся и их родителей. Широко обсуждались проблемные ситуации и в средствах массовой информации.

При введении Временного порядка никто не знал, как долго придется жить и работать в дистанционном режиме. К настоящему моменту этот период еще не закончился, однако у большинства обучающихся наступили летние каникулы, и система образования получила возможность подвести некоторые итоги. Их подведем и мы, основываясь на эмпирических материалах, полученных из опросов представителей учительского сообщества и родителей обучающихся о первичных результатах реализации дистанционного образования в эпидемиологических условиях.

Дистанционное обучение: история, некоторые подходы и теории

Появление компьютерных технологий связано с информационными [3] или коммуника-ционными7 революциями в развитии общества. В ряду отмечаемых исследователями этапных моментов можно выделить изобретение письменности и создание почтовой связи, возникновение книгопечатания с возможностью передавать знания во времени и пространстве; электричества, а с ним и такой инновации, как телеграф и освоение международных связей; появление голосовой связи (телефон, телевидение), добавившей оперативности и наглядности в процесс передачи информации8, и, наконец, интернета с его бурным проникновением во все стороны жизни человечества.

Стремительное развитие технологий обусловило и темпы распространения информационных образовательных практик, в частности дистанционного образования [5]. Историю дистанционного (поначалу оно называлось «корреспондентским») образования связывают с именами Калеба Филипса, который в 20-х гг. XVIII века набирал студентов для изучения стенографии «в любой точке страны путем обмена писем» [5], и Исаака Питмана, рассылающего в середине XIX века письма со своими уроками всем желающим по почте. С помощью корреспондентских рассылок обучали в заочном институте Ч. Тусен и Г. Ланченштейдт (Берлин, 1856 г.). Несколькими годами позже в США были созданы первые заочные школы (Анна Э. Тикнор, Айзек Питман), обучение в них производилось также с помощью почтовых отправлений.

Сегодня те или иные элементы дистанционного обучения присутствуют в системах образования практически всех стран мира и все чаще привлекают внимание исследователей, особенно в области изучения его специфики, закономерностей развития, определения мето- дологических ориентиров. В отечественной и зарубежной научной литературе сложились различные теории и концепции (теория дистанционного обучения, основанная на эмпатии, Б. Холмберга; теория трансактной дистанции и автономии учащегося М.Г. Моора [6]; концепция индустриализации О. Петерса [7], обосновавшего появление дистанционного образования как «результата влияния процесса индустриализации на различные сферы общества» [8, с. 108] и др.). В российском научном сообществе в 90-е гг. ХХ века была разработана модель дистанционного обучения [9], рассматривающая его как информационно-образовательную среду с современными техническими средствами освоения данных9.

Теория дистанционного обучения Б. Холмберга основана на «эмпатическом подходе» [10, с. 37], при котором важное значение имеет «умение воспринимать внутренний мир другого человека с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков, полностью исключая переживание собственных чувств» [11]. Согласно Б. Холмбергу, реализация данного подхода предполагает фокусирование на концепции «управляемого дидактического разговора» [11, с. 43]. Несмотря на симулированный характер такого разговора, он «встраивается в содержание» учебных (письменных, курсовых) материалов, посредством изучения которых возникают «чувства личных отношений, ... интеллектуальное удовольствие (и) учебная мотивация» [12].

О. Петерс (1994) считал образовательную коммуникацию в дистанционном обучении искусственной. По его мнению, учитель в таких условиях становится в большей степени «менеджером учебного процесса» [13].

Согласно М. Моору, транзакционная дистанция является педагогической, а не географической, в связи с чем требуется «специальная организация и процедуры обучения, то есть „структура” (индивидуализация) и „диалог”» [14].

В социокультурной теории Л.С. Выготского утверждается, что в основе развития познания лежит, прежде всего, человеческое взаимодействие. Самые главные ее постулаты – это идеи о высших психических функциях, стадиях языкового развития и функциях речи, о зоне ближайшего развития и вспомогательных конструкциях (дозированной помощи). При этом все высшие функции возникают как действительные отношения между индивидами10. Теория Выготского постулирует: потенциал обучения ограничен «зоной проксимального развития» (ЗПР), то есть областью «когнитивной готовности» обучающегося, для полноценного развития нужна помощь и социальное взаимодействие.

Официально в России внедрение дистанционного обучения связано с Федеральным законом 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Обеспечение доступности дистанционного образования в российских регионах приводит исследователей к выводам об усилении образовательного неравенства в обществе и даже, говоря словами ученых НИУ ВШЭ, о концепции «образовательной бедности», то есть «ситуации ограничения и/или полной депривации детей в получении образования и развитии необходимых для жизни в социуме навыков» [15, с. 18]. Некоторым подходам к проблеме равенства образовательных возможностей посвящены работы А.Р. Бессуднова, В.М. Малика [16], Д.Л. Константиновского [17], И.Д. Фрумина [18] и т. д.

Распространение дистанционных форм в образовании в настоящее время обусловливает и растущий интерес к изучению сущности дистанционного обучения, в трактовке которого у отечественных исследователей можно встретить следующие ключевые слова: средство, форма, технология, организационный процесс, географическое расстояние, услуга, заочное обучение11 [19].

Дистанционное обучение является частью всеобщей цифровизации образования, предпринимаемой в настоящее время, в том числе и в рамках национального проекта «Образование». Общественность (и учительскую, и научную, и родительскую) тревожат неизученные пока результаты этого процесса, дающего, с одной стороны, более широкий доступ к образовательным и информационным ресурсам, к знаниям в целом, с другой стороны, грозящего многими негативными последствиями. Наибольшую тревогу вызывают процесс превращения учителя в некоего «диспетчера, включающего программы» и практически исключенного из образовательно-воспитательного процесса12, и ухудшение качества образования, поскольку цифровизация а) обеспечивает лишь стандартизированную передачу материала [20] и б) культивирует представление об интернете как источнике абсолютного знания [21, с. 21]. Проблемы дистанционного обучения весьма актуальны и в связи с ожидаемым с 1 сентября 2020 года в ряде регионов РФ «стартом „эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС)”»13. Однако в рамках данного исследования авторы не ставили цель рассмотреть опасности и вызовы цифровизации образования, а постарались проанализировать трехмесячный опыт дистанционного обучения, реализованного в России и ее регионах посредством информационно-коммуникационных технологий в качестве ответа на глобальный и системный вызов, брошенный миру коронавирусной инфекцией.

Толчком к написанию статьи послужило участие вологодских и башкирских ученых в обсуждении демографических проблем и семейной политики в рамках всероссийского экспертного вебинара, состоявшегося в мае 2020 года в Общественной палате РФ. Острота обсуждения социокультурных проблем российских семей в текущих эпидемиологических ус- ловиях, единодушный отклик на исследование проблем дистанционного обучения побудили принять решение о совместной публикации.

Методы и методология исследования

Исследование базировалось на результатах социологического опроса представителей педагогического сообщества Вологодской области, проведенного ФГБУН ВолНЦ РАН в апреле-мае 2020 года с помощью анкетных онлайн-форм на платформе Google. На вопросы анкеты ответили 272 респондента (генеральная совокупность – 8,6 тыс. чел.14), из них 94% женщин и 6% мужчин; 55% проживает и работает в школах Вологды; 30% –Череповца; 15% – в районных центрах и сельских поселениях (в выборку вошли Вологодский, Грязовецкий, Великоустюгский, Нюксенский, Кичменгско-Городецкий, Харовский, Бабушкинский, Вы-тегорский, Тотемский районы). 12% из числа всех опрошенных имеют общий стаж работы менее 3-х лет, 38% – от 3 до 20 лет, 50% – более 20 лет; 74% работают в обычных общеобразовательных школах, 1% – в коррекционных школах и школах с инклюзивным обучением, 25% – в образовательных центрах, лицеях, гимназиях и школах с углубленным изучением отдельных предметов. Доверительный интервал выборки составил 5%.

Мнение родителей обучающихся представлено данными социологического онлайн-опро-са в Республике Башкортостан, проведенного Башкирским филиалом ФНИСЦ РАН в апреле 2020 года. В опросе приняли участие 1765 человек. В выборке примерно одинаково распределены родители школьников разных классов обучения (по 8–10%). По объективным причинам наименьшую долю составили родители школьников 10–11 классов: их совокупная доля в общем объеме выборки 11,3%. Среди опрошенных 25% – жители Уфы, 16% – других городов, 24% являются представителями районных центров и 35% – сельских поселений муниципальных образований республики. Более активными в онлайн-опросе оказались женщины (91%). По возрасту респонденты разделились примерно поровну: 54% – родители до 39 лет, 45% – от 40 до 59 лет.

Результаты и их обсуждение

Объявленная Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 года пандемия, связанная с распространением в мире новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и последовавшие вслед за этим карантинные мероприятия, самоизоляция, спад экономики и т. д. существенно отразились на настроении учителей общеобразовательных школ (табл. 1) . Практически две трети респондентов (65%) отметили его ухудшение.

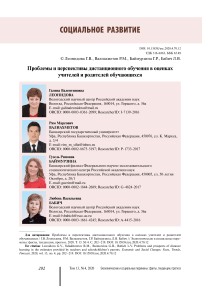

На фоне ухудшения настроения существенно, по сравнению с ответами жителей региона в целом, уменьшился запас терпения социально- профессиональной группы учителей. Их большая часть (52%) отметила, что испытывает сегодня «напряжение и раздражение». Это вдвое больше, чем среди населения Вологодской области (27%)15. Такая разница в социальном настроении учителей обусловлена не только ситуацией, связанной с распространением опасного вируса, но и с массовым переводом школ на дистанционный формат обучения. Как показывают результаты исследования, подавляющая часть учителей (98%) заявляет, что экстренный перевод учебного процесса в дистанционную форму сопровождался различными проблемами для участников образовательных отношений (рис. 1).

Таблица 1. Распределение ответов учителей школ Вологодской области на вопрос «Как отразилась ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на Вашем настроении?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа «Настроение …» |

Всего по опросу |

По территории |

По стажу работы, лет |

||||

|

Вологда |

Череповец |

районы |

до 3-х |

3–20 |

более 20 |

||

|

Улучшилось |

1,8 |

3,4 |

0,0 |

0,0 |

3,1 |

3,9 |

0,0 |

|

Ухудшилось |

65,1 |

66,4 |

62,7 |

65,0 |

53,1 |

68,0 |

65,7 |

|

Не изменилось |

26,8 |

23,5 |

32,5 |

27,5 |

34,4 |

24,3 |

27,0 |

|

Затрудняюсь ответить |

6,3 |

6,7 |

4,8 |

7,5 |

9,4 |

3,9 |

7,3 |

Источник: онлайн-опрос учителей школ Вологодской области (ФГБУН ВолНЦ РАН, N = 272).

Рис. 1. Распределение ответов учителей школ Вологодской области на вопрос «Сопровождался ли переход на дистанционное обучение проблемами для участников образовательных отношений?» (сумма ответов «Да» и «Скорее да»), % от числа опрошенных

Источник: онлайн-опрос учителей школ Вологодской области (ФГБУН ВолНЦ РАН, N = 272).

Согласно онлайн-опросу родителей обучающихся в Республике Башкортостан, 71% респондентов испытывали опасения, связанные с переходом детей на дистанционное обучение в период самоизоляции.

Форс-мажорные обстоятельства перехода на формат удаленного обучения затронули, по оценкам педагогов, всех участников образовательного процесса в школе, но более всего проблемность ситуации ощутили на себе обучающиеся (93%) и их родители (97%; табл. 2).

В числе наиболее проблемных учителя назвали ситуацию с недостаточной обеспеченностью семей техникой, необходимой для он-лайн-связи (планшетами, ноутбуками, компьютерами, микрофонами, веб-камерами и т. п.; табл. 3 ). Эта позиция ответов вышла на первое

Таблица 2. Распределение ответов учителей школ Вологодской области на вопрос «Каких участников образовательных отношений затрагивают проблемы, связанные с переходом школ на дистанционное обучение?» (сумма ответов «Да» и «Скорее да»), % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Всего по опросу |

По территории |

||

|

Вологда |

Череповец |

районы |

||

|

Родители школьников |

96,3 |

98,6 |

96,8 |

92,5 |

|

Обучающиеся |

93,1 |

96,0 |

89,2 |

90,0 |

|

Учителя |

84,6 |

89,9 |

74,7 |

84,6 |

|

Администрация школ |

73,9 |

79,8 |

62,6 |

75,0 |

|

Иные работники школ |

50,3 |

49,7 |

51,8 |

40,0 |

Примечание: при ответе на вопрос допускался выбор более одного варианта ответа.

Источник: онлайн-опрос учителей школ Вологодской области (ФГБУН ВолНЦ РАН, N = 272).

Таблица 3. Распределение ответов учителей школ Вологодской области на вопрос «В чем состоят проблемы, связанные с переходом школ на дистанционное обучение?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Всего по опросу |

Вологда |

Череповец |

Районы |

||||

|

% |

Ранг |

% |

Ранг |

% |

Ранг |

% |

Ранг |

|

|

Недостаточная обеспеченность необходимой компьютерной техникой в семьях школьников |

49,3 |

1 |

46,3 |

1 |

49,4 |

1 |

60,0 |

1 |

|

Недостаточная обеспеченность необходимыми техническими устройствами учительского корпуса |

34,2 |

2 |

36,9 |

3 |

22,9 |

4 |

47,5 |

4 |

|

Низкая мотивация, недисциплинированность учащихся, неумение обучаться дистанционно |

33,8 |

3 |

28,9 |

5 |

42,2 |

2 |

35,0 |

2 |

|

Некоторые уроки очень сложно проводить в дистанционном режиме |

32,0 |

4 |

32,9 |

4 |

36,1 |

3 |

20,0 |

3 |

|

Отсутствие подобного опыта у учительского корпуса |

29,0 |

5 |

37,6 |

2 |

20,5 |

6 |

15,0 |

6 |

|

Психологически трудно работать в дистанционном формате |

22,4 |

6 |

24,2 |

6 |

22,9 |

5 |

15,0 |

5 |

|

Некоторые ученики не имеют доступа к интернету дома |

18,0 |

7 |

15,4 |

8 |

20,5 |

7 |

22,5 |

7 |

|

Недостаток у учителей необходимых IT-компетенций |

15,1 |

8 |

18,1 |

7 |

12,0 |

11 |

10,0 |

11 |

|

Устаревшая техника |

13,2 |

9 |

13,4 |

9 |

14,5 |

8 |

10,0 |

8 |

|

Недостаток административно-методической поддержки (недостаточно знаний, какие ресурсы есть и какие лучше использовать, качество открытых материалов, разрозненность, отсутствие понимания и четких указаний, как организовать процесс) |

12,9 |

10 |

12,1 |

10 |

13,3 |

10 |

15,0 |

10 |

|

Низкое качество интернет-подключения в школе |

11,8 |

11 |

9,4 |

12 |

9,6 |

12 |

25,0 |

12 |

|

Отсутствие дополнительного материального стимулирования |

11,0 |

12 |

10,1 |

11 |

14,5 |

9 |

7,5 |

9 |

|

Слабые коммуникации с родителями |

2,9 |

13 |

3,4 |

13 |

2,4 |

13 |

2,5 |

13 |

|

Проблем не было |

1,5 |

2,0 |

1,2 |

0,0 |

||||

|

Другое |

0,4 |

0,0 |

0,0 |

2,5 |

||||

Примечание: при ответе на вопрос допускался выбор более одного варианта ответа.

Ранжировано по столбцу «Всего по опросу».

Источник: онлайн-опрос учителей школ Вологодской области (ФГБУН ВолНЦ РАН, N = 272).

место как в городских, так и в сельских территориях. Причем в сельской местности проблема обеспечения семей необходимой компьютерной техникой ощущалась особенно остро – именно ее отметили 60% учителей из сельских поселений (муниципальных районов). В Республике Башкортостан четверть опрошенных родителей говорили о проблеме нехватки устройств для организации учебного процесса в онлайн-режиме.

Нужно сказать, что вопрос, связанный с дефицитом оборудования и программного обеспечения в сфере образования при переходе на дистанционные формы обучения, приобрел особую остроту не только в Вологодской области. В начале апреля сотрудники НИУ ВШЭ совместно с экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) через интернет-платформу опросили 29 тыс. учителей во всех регионах РФ. Это исследование показало, что почти 80% респондентов столкнулись с такими же проблемами (20% – позиция ответов «скорее согласен», 58% – «согласен»)16.

Проблема технической оснащенности домохозяйств сразу же была озвучена в обществе, в регионах малоимущим семьям стали выдавать необходимую технику. Механизмы этого решения в регионах оказались разными. Где-то школьникам выдавались компьютеры и роутеры на период дистанционного обучения17, где-то, в основном малообеспеченным семьям, муниципальные органы власти при участии спонсоров дарили планшеты 18.

Подобные действия наблюдались в ряде государств [12, c. 18]. Так, в канадских школах ноутбуки и планшеты выдавались учащимся на дом, также в стране была запущена программа «технологического кредитования»19. В штате Калифорния (США) ноутбуками было обеспечено более 70 тыс. нуждающихся школьников20.

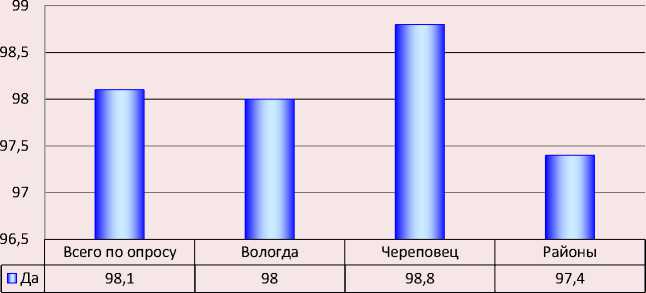

Порядка 18% респондентов Вологодской области в целом (в сельских территориях – более 22%) обратили внимание на проблему доступа к интернету. В исследовании НИУ ВШЭ этот показатель выше: 50% учителей отметили, что «некоторые ученики не имеют доступа к интернету дома» [17]. Такое положение вполне коррелирует со статистическими данными, которые свидетельствуют о том, что, например, в 2017 году только у 76% домохозяйств в РФ был доступ к интернету ( рис. 2 ).

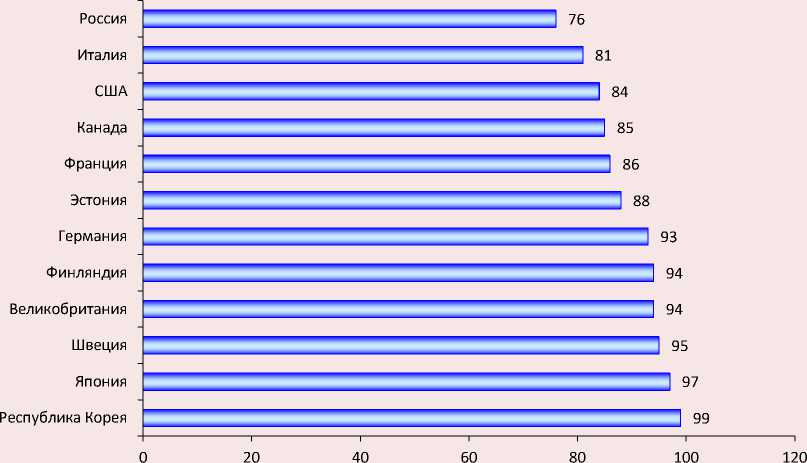

Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, как свидетельствуют данные выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей ( рис. 3 ), различается по федеральным округам РФ. Хотя разница не очень большая (в пределах 5 п. п.), тем не менее она показывает, что в этом направлении еще многое нужно сделать для устранения проблем дистанционного обучения в будущем.

Сложившаяся ситуация во многом связана еще и с такой технической проблемой, как низкая скорость интернета ( табл. 4 ), устойчивость канала связи, техники, способной обеспечить работу с видео.

Учителя Вологодской области тоже отметили проблему интернет-связи, однако доля таких ответов невысока: 11% случаев – низкое качество интернет-подключения в школе, 18% – отсутствие интернет-связи у обучающихся дома. Родители школьников Республики Башкортостан указали на отсутствие стабильного высокоскоростного интернета в 37% случаев.

Рис. 2. Доступ к сети Интернет в домашних хозяйствах по странам, 2017 год, % от общего числа домашних хозяйств

Источник: Цифровая экономика: 2019: краткий стат. сб. / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2019. 96 с.

Рис. 3. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в разрезе федеральных округов РФ (данные федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий), %

Источник: Мендель А.В. Переход общеобразовательных школ на дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса: технологические и организационно-педагогические аспекты. URL: 2020/06/09/1605478836/

Таблица 4. Проблемы при проведении уроков в дистанционном режиме, %

|

Вариант ответа |

Саратовская область |

Краснодарский край |

Забайкальский край |

Мурманская область |

Респ. Саха (Якутия) |

Омская область |

|

Перебои в работе видеоплатформы из-за перегрузки линии |

45 |

39 |

42 |

58 |

51 |

47 |

|

У меня низкая скорость интернета, что мешает проводить уроки |

40 |

43 |

35 |

22 |

38 |

31 |

|

Сложно подсоединить всех детей к видеотрансляции |

44 |

43 |

42 |

42 |

45 |

43 |

|

Некоторые дети не могут справиться с подключением к видеотрансляции |

36 |

36 |

34 |

47 |

45 |

38 |

|

Приходится постоянно прерывать уроки из-за того, что кто-то из детей «вылетает» |

14 |

14 |

12 |

17 |

23 |

14 |

|

Другое |

10 |

11 |

13 |

12 |

9 |

15 |

Источник: Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами учителей / Д.И. Сапрыкина, А.А. Волохович. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 32 с.

По словам одного из учителей, проживающего в сельской местности, «скорость домашнего Wi-Fi менее 10 Мб/с. Уровень доходов не позволяет оплачивать более дорогой тариф» [17].

Данные системы OOKLA (Глобальный индекс скоростей интернета) показывают, что скорость фиксированного интернет-подклю-чения в России ниже среднемирового значения. В мае 2020 года она составила 66 МБит/с ( рис. 4 ). Отставание от лидера (Сингапур – 205 МГбит/с) превышает 3 раза. В рейтинге, включающем 173 страны, Россия располагается на 46 месте.

Итоги выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Росстата за 2019 год показали, что домашние хозяйства тратят на фиксированные интернет-подключения от 2,2 (г. Севастополь) до 5,2% (Чукотский АО) своих средств [18, с. 13].

Еще одной проблемой, связанной с дистанционным режимом, стало снижение мотивации школьников к обучению. Этому социокультурному фактору череповецкие учителя и учителя сельских школ области отдали второе место в рейтинге проблем. Что характерно, родители обучающихся также отметили, что мотивация ребенка к учебе в целом снизилась (46%). В то же время треть башкирских родителей (37%) считает, что мотивация не изменилась, а в 17% случаев даже увеличилась. Однако в основном так отвечали родители, в семьях которых обучается один ребенок ( рис. 5 ).

В топ-5 проблем дистанционного обучения в указанный период входит и сложность проведения некоторых уроков в дистанционном режиме (так ответили 32% учителей). В числе затруднений респонденты отметили нехватку учебных материалов на онлайн-платформах для занятий по музыке, ИЗО, предметам дополнительного образования, а также адаптированных пособий для детей с ОВЗ21. Родительская оценка эффективности дистанционного образования в части развития у детей творческих способностей, способностей к самостоятельной работе и др., в целом возможности усвоения и закрепления ими новых тем также свидетельствует о возникших пробелах – 72% высказали неудовлетворенность такой ситуацией.

Достаточно большая доля респондентов-учителей (29%) назвала такую проблему дистанционного обучения, как отсутствие подобного опыта у учительского корпуса. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, до апреля 2020 года 64% учителей имели опыт использования образовательных онлайн-платформ, но в основном «в случае возникновения необходимости отработки сложных тем по своему предмету и для выполнения домашних заданий» [17, с. 7]. Около половины опрошенных отметили, что применяли различные онлайн-ресурсы время

Рис. 4. Средняя скорость фиксированного интернет-подключения в разрезе стран22, Мбит/с, май 2020 г.

|

Болгария Саудовская Аравия Россия Словения Средний мировой показатель |

_______________________1 60,62 _______________________1 60,79 _________________________1 65,15 _________________________1 65,79 ____________________________1 66,01 __________________________1 67,17 ____________________________1 72,04 _____________________________1 73,83 1 76,94 |

|

|

Малайзия Германия Израиль Польша Португалия Нидерланды Люксембург Канада Норвегия Франция Швеция Южная Корея Швейцария Таиланд Сингапур |

_________________________________1 79,2 _______________________________1 81,08 |

|

|

__________________________________1 87,27 |

||

|

___________________________________1 91,26 |

||

|

______________________" 91,87 |

||

|

____________________________________1 93,75 |

||

|

_____________________________________1 95,03 |

||

|

________________________3 98,24 |

||

|

_________________________________________1 105,89 |

||

|

_________________________________________1 106,21 |

||

|

___________________________в 108,84 |

||

|

_________________________________ZZ 112,81 |

||

|

____________________________________________1 113,77 |

||

|

_____________________________________________1 114,29 |

||

|

________________________________________________1 121,49 |

||

|

________________________________________________1 123,33 |

||

|

__________________________________________________1 126,96 |

||

|

______________________________________zz 127,17 |

||

|

____________________________________________________1 132,84 |

||

|

_____________________________________________________1 135,16 |

||

|

______________________________________________________1 138,02 |

||

|

_______________________________________________________1 141,07 |

||

|

________________________________________________________1 141,68 |

||

|

______________________________________3 148,6 |

||

|

___________________________________________________________1 151,32 |

||

|

_____________________________________________________________1 155,94 |

||

|

_________________________________________в 159,31 |

||

|

___________________________________________________________________1 170,14 |

||

|

________________________________________________________________________1 183,24 |

||

|

1 205,13 |

||

|

50 100 150 200 250 |

Источник: Глобальный индекс Speedtest: ежемесячные сравнения скоростей интернета со всего мира (OOKLA). URL: (дата обращения 25.06.2020).

Рис. 5. Распределение ответов башкирских родителей обучающихся на вопрос «Изменилась ли мотивация Вашего ребенка к учебе в новых условиях обучения?», % от числа опрошенных

|

Ребенок 1 |

Ребенок 6 |

|||||||

|

(самый |

Ребенок 2 |

Ребенок 3 |

Ребенок 4 |

Ребенок 5 |

(самый |

Всего |

||

|

старший) |

младший) |

|||||||

|

В целом уменьшилась |

■ 31,3 |

■ |

11,8 |

1 2,2 |

1 0,3 |

1 0,2 |

0,1 |

■ 46,0 |

|

Не изменилась |

■ 25,8 |

■ |

9,2 |

1 1,8 |

1 0,5 |

0,0 |

0,0 |

■ 37,0 |

|

В целом увеличилась |

■ 11,3 |

1 |

4,4 |

1 0,9 |

1 0,2 |

0,1 |

0,0 |

1 17,0 |

|

Всего |

■ 68,4 |

■ |

25,4 |

1 4,9 |

1 1,0 |

0,3 |

0,1 |

100 |

Источник: данные социологического опроса родителей, Башкирский филиал ФНИСЦ РАН, 2020 год (N = 1765)

Таблица 5. Оценки учителей Вологодской области относительно использования образовательных онлайн-ресурсов в профессиональной деятельности в будущем, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Всего по опросу |

По территории |

По стажу работы, лет |

||||

|

Вологда |

Череповец |

районы |

до 3-х |

3–20 |

более 20 |

||

|

Да и скорее да, чем нет |

67,3 |

66,5 |

73,5 |

57,5 |

71,9 |

68,9 |

64,9 |

|

Нет и скорее нет, чем да |

20,2 |

18,2 |

20,5 |

27,5 |

16,5 |

16,5 |

25,6 |

|

Это будет зависеть от позиции руководства школы |

8,8 |

10,1 |

6,0 |

10,0 |

11,7 |

11,7 |

5,8 |

|

Затрудняюсь ответить |

3,7 |

5,4 |

0,0 |

5,0 |

6,3 |

2,9 |

3,6 |

Источник: онлайн-опрос учителей школ Вологодской области (ФГБУН ВолНЦ РАН, N = 272).

Таблица 6. Мнение учителей Вологодской области о готовности общеобразовательных организаций к обучению в дистанционном формате, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Всего по опросу |

По территории |

По месту работы |

||||

|

Вологда |

Череповец |

районы |

Обычная обще-образовательная школа |

Элитные школы (гимназии, лицеи и т. д.) |

Коррекционные школы и школы с инклюзивным обучением |

||

|

Вполне готова; скорее готова |

52,3 |

57,1 |

61,2 |

17,5 |

46,2 |

65,9 |

33,4 |

|

Скорее не готова; совсем не готова |

44,8 |

42,2 |

33,8 |

77,5 |

51,3 |

31,1 |

66,6 |

|

Затрудняюсь ответить |

2,9 |

0,7 |

6,0 |

5,0 |

2,5 |

3,0 |

0,0 |

Источник: онлайн-опрос учителей школ Вологодской области (ФГБУН ВолНЦ РАН, N = 272).

Вместе с тем вынужденный переход на дистанционную форму обучения в школах показал и перспективы ее использования в дальнейшей работе общеобразовательных учреждений.

Во-первых, массовая реализация дистанционного формата обучения дала возможность получить такой опыт тем, кто до апреля 2020 года не использовал или страшился использовать его в своей профессиональной деятельности, и закрепить преимущества таких форм тем, кто активно их реализовывал в работе и до пандемии.

Во-вторых, учащиеся приобрели опыт самостоятельной работы с электронными материалами, узнали или расширили свои знания о возможностях образовательных платформ. Это станет значительным подспорьем в дальнейшей учебе.

В-третьих, педагогическое сообщество получило возможность апробировать как собственные наработки, так и электронные учебные материалы своих коллег, оценить их качество, практическую полезность и действенность, неизбежную конкуренцию в их дальнейшей разработке.

В-четвертых, родители учащихся, по их мнению, смогли воочию увидеть, «как ребенок учится, ведет себя во время урока, и истинный уровень знаний».

В-пятых, учительский корпус в целом проявил лояльное отношение к цифровой трансформации в образовании, понимая перспективы его развития. Ограничителем при реализации национальных целей развития РФ, по мнению педагогов, может стать неготовность образовательной сети и инфраструктуры к соответствующим нововведениям.

В связи с проблемами органам управления образованием необходимо в ближайшей перспективе проработать следующие моменты:

– более четко определиться с платформами для онлайн-обучения либо по параллелям

классов, либо по регионам, либо по другим критериям для исключения зависания ресурсов сети и устранения сильного разброса внимания учителей и учащихся между разными курсами и методиками;

– перед переходом на дистанционные формы обучения собирать сведения о наличии в семьях обучающихся необходимой техники;

– предусмотреть в новом учебном году реабилитационные мероприятия для детей с целью плавного вхождения в учебу (щадящие учебные планы, повтор тем 4-й четверти предыдущего учебного года и т. п.);

– ввести плановую систему разработки дистанционного обучения для более результативного перехода к нему в соответствующих условиях.

Результаты практической реализации дистанционного обучения в школе как альтернативной формы организации образовательного процесса в форс-мажорных условиях выявили и фундаментальные проблемы, без решения которых, на наш взгляд, массовый переход к дистанционным формам образования может привести к непоправимым социальным последствиям. Среди них:

– необходимость переоценки роли и участия «живого» учителя (педагога со знанием особенностей возрастной психологии) в образовательном процессе, социализации детей, формировании и воспитании личности;

– актуализация и интеграция исследований социально-психологических потребностей и закономерностей развития человека с новейшими образовательными методиками, подходами и технологиями;

– поиск механизмов, исключающих влияние социально-экономического положения и цифрового неравенства на возможности получить качественное образование (как базовое конституционное право гражданина РФ).

Список литературы Проблемы и перспективы дистанционного обучения в оценках учителей и родителей обучающихся

- Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / под ред. А.Ю. Уварова, И.Д. Фрумина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 344 с.

- Момот А.И., Леньков Р.В., Романкова Л.И. Эволюция системы координации научной деятельности по проблемам высшего образования. М.: НИИ высшего образования, 1999. 64 с.

- Леонидова Г.В., Головчин М.А. Национальный проект «Образование» и возможность его влияния на развитие человеческого капитала // Проблемы развития территории. 2019. № 4 (102). С. 7—25. DOI: 10.15838/ptd.2019.4.102.1

- Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования в России и Китае: матер. II росс.-кит. конф. исследователей образования «Цифровая трансформация образования и искусственный интеллект» (Москва, Россия, 26—27 сентября 2019 г.) / А.Ю. Уваров, С. Ван, Ц. Кан [и др.] ; отв. ред. И.В. Дворецкая; пер. с кит. Н.С. Кучмы; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 155 с.

- Лукиных Т.Н., Можаева Г.В. Информационные революции и их роль в развитии общества // Гуманитарная информатика. 2005. № 2. C. 5—14.

- Moore M. Toward a theory of independent learning and teaching. Journal of Higher Education, 1973, no. 44 (12), рр. 661-679.

- Петькова Ю.Р. История развития дистанционного образования: положительные и отрицательные стороны МООС // Успехи современного естествознания. 2015. № 3. С. 199-205.

- Peters O. Distance teaching and industrial production: a comparative interpretation in outline, in D. Sewart, D. Keegan y B. Holmberg (eds.). Distance Education: International Perspectives, London, Croom Helm, 1983.

- Состояние и развитие дистанционного образования в мире / В.П. Кашицин, В.Г. Кинелев, В.Н. Лазарев [и др.]. М.: ЮНЕСКО, 1997.

- Скляренко Т.М. Зарубежные концепции дистанционного образования // Образование и наука. 2013. № 1 (100). С. 106-116.

- Holmberg B. The Evolution, Principles and Practices of Distance Education. Oldenburg: Bibliotheks und In-formations system der Universität Oldenburg, 2005. 171 p.

- Alemnge F. Distance learning models and their effusiveness in cameroon higher education. Creative Education, 2018, no. 9, рр. 791-817. DOI: 10.4236/ce.2018.95059

- Holmberg B. Theory and Practice of Distance Learning. London: Routledge, 1989. 252 с.

- Moore M. G. Editorial: distance learning theory. The American Journal of Distance Learning, 1991, no. 5, рр. 1-6.

- Переход на дистанционное образование: детальный разбор муниципального кейса: САО-экспресс (в доработке) / Р.С. Звягинцев, Ю.Д. Керша, М.А. Пинская. М.: Центр общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ, 2020. 21 с.

- Бессуднов А.Р., Малик В.М. Социально-экономическое и гендерное неравенство при выборе образовательной траектории после окончания 9-го класса средней школы // Вопросы образования. 2016. № 1. С. 136-167.

- Константиновский Д.Л. Неравенство в сфере образования: российская ситуация // Мониторинг общественного мнения. 2010. № 5 (99). Сентябрь - октябрь. С. 40-65.

- Фрумин И.Д. Основные подходы к проблеме равенства образовательных возможностей // Вопросы образования. 2006. № 2. С. 5-22.

- Безменов А.А. Определение сущности понятия «дистанционное обучение» // Научный поиск. 2013. № 2.1. С. 63-65.

- Жук А.А., Фурса Е.В. Нарративный анализ институциональных ловушек сферы образования и науки России // Журнал институциональных исследований. 2019. Т. 11. № 1. С. 176-193. DOI: 10.17835/20766297.2019.11.1.176-193

- Гнатышина Е.В., Саламатов А.А. Цифровизация и формирование цифровой культуры: социальные и образовательные аспекты // Вестник ЮУрГГПУ. 2017. № 8. С. 19-23.