Проблемы и перспективы инновационного развития региона в современных условиях

Автор: Мантаева Эльза Ивановна, Голденова Виктория Сергеевна, Слободчикова Инна Валентиновна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 т.24, 2022 года.

Бесплатный доступ

Одной из наиболее актуальных проблем региональной экономики является инновационное развитие. В связи с тем, что в Российской Федерации существует значительная дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития, возрастает необходимость формирования качественно новой национальной инновационной системы. В современных условиях на инновационное развитие территории оказывают влияние такие основополагающие показатели, как наличие инновационного потенциала, создание инновационной инфраструктуры, способствующей активизации инновационной деятельности, степень государственной поддержки. Формирование и совершенствование инновационной системы региона становится важной задачей, обусловленной процессом перехода к экономике, основанной на знаниях. В свою очередь инновационная активность определена в качестве конкурентного преимущества, способствует модернизации экономики и является фактором сглаживания дифференциации регионов страны по темпам инновационных преобразований. Развитие инновационной системы предполагает распространение имеющихся инноваций во все сектора отечественной экономики и смещение акцентов инновационного развития на другие сферы научно-технологических разработок. Задача широкого внедрения инноваций и модернизации на этой основе российской экономики достижима только при условии сотрудничества и согласования интересов государства, науки и бизнеса, а также участия общества в обсуждении проблем и перспектив инновационного развития.

Инновационное развитие, региональная экономика, инновационная инфраструктура, потенциал, региональная инновационная система, инновационная активность, рейтинг инновационного развития

Короткий адрес: https://sciup.org/149141087

IDR: 149141087 | УДК: 332.1:001.895 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2022.2.8

Текст научной статьи Проблемы и перспективы инновационного развития региона в современных условиях

DOI:

Одной из наиболее актуальных проблем социально-экономического развития российских регионов становится инновационное развитие. Попытки создания инновационной инфраструктуры носят систематический характер, но в настоящее время существенных изменений не отмечено. Под региональной инновационной системой (далее – РИС) понимается «инфраструктурное, институциональное и организационное воплощение стадий инновационного цикла в его классическом понимании: “идея”, “новация”, “инновация”, “готовый продукт”, “потребленный инновационный продукт”» [Doloreux, 2002]. Основой для функционирования региональной инновационной системы является развитая инновационная инфраструктура, ключевые элементы которой – образовательные и научные организации, центры трансфера технологий, инновационный бизнес и его потребители, а также технологические, финансовые предприятия, участвующие в инновационном процессе.

Обзор литературы

Одно из популярных представлений об инновациях, которое можно встретить в лите- ратуре, связано с разработкой совершенно новых, передовых решений для искушенных, обеспеченных клиентов путем использования самых последних достижений в области знаний. Обычно считается, что такие инновации осуществляются высокообразованными работниками как в крупных, так и в малых компаниях, интенсивно занимающихся исследованиями и разработками, имеющих тесные связи с ведущими центрами передового опыта в научном мире.

Однако существует и другой взгляд на инновации, который значительно выходит за рамки описанной картины высоких технологий. В этой более широкой перспективе инновации – попытки опробовать новые или усовершенствованные продукты, процессы или способы ведения дел – являются аспектом большинства, если не всех видов экономической деятельности [Kline et al., 1986]. Он включает в себя не только технологически новые продукты и процессы, но и усовершенствования в таких областях, как логистика, распределение и маркетинг.

Более того, термин инновация может также использоваться для обозначения изменений, которые являются новыми для местного контекста, даже если их вклад в глобальный запас знаний незначителен. В таком ши- роком смысле инновации могут быть одинаково актуальны как в развивающихся странах, так и в других регионах мира.

С момента возникновения «классической политической экономии» более двухсот лет назад экономисты, пытаясь объяснить различия в доходах или производительности, фокусировались на накопленном капитале на одного работника. Аналогичным образом, различия в экономическом росте рассматривались как отражение различных темпов накопления капитала. Ближе к нашему времени Роберт Солоу принял эту точку зрения в своей так называемой «неоклассической теории роста» [Solow, 1956]. В этой модели рост производительности труда происходит в результате увеличения объема капитала, которым может распоряжаться каждый работник. Но, по предположению, по мере увеличения капитала на одного работника предельная производительность капитала снижается, а вместе с ней и возможности для дальнейшего увеличения соотношения капитала и труда. В итоге, согласно модели, рост производительности прекращается. Чтобы обеспечить долгосрочный рост ВВП на душу населения, Солоу добавил экзогенный термин «технологический прогресс». В этой интерпретации технология или знания являются общественным благом, то есть тем, что доступно всем бесплатно.

В последующих исследованиях, основанных на неоклассических взглядах, считалось само собой разумеющимся, что если технология – или знания – свободно доступны в одной стране, то это будет и на глобальном уровне. Исходя из этого предположения, модель предсказывает, что в долгосрочной перспективе ВВП на душу населения во всех странах будет расти одинаковыми, экзогенно определенными темпами. Единственным фактором, который может объяснить различия в темпах роста на душу населения в разных странах, является так называемая «переходная динамика»: поскольку начальные условия обычно отличаются, страны могут расти разными темпами в процессе достижения долгосрочного равновесия, причем бедные страны растут быстрее богатых, что приводит к так называемой конвергенции в мировой экономике.

Взаимосвязь между инновационной деятельностью и экономическим ростом сфор- мулирована в теории эндогенных технических изменений, разработанной Ромером, Гроссманом, Хелпманом, Агионом и Хауиттом [Fagerberg et al., 2010]. Версия этой теории содержит взгляд на инновационную деятельность, которая позволяет конкретному предпринимателю производить один из многих промежуточных продуктов по цене, временно более низкой, чем у его конкурентов. Масштабы инновационной деятельности, осуществляемой обществом, определяют темпы экономического роста.

В литературе указывается, что инновационная деятельность способствует экономическому росту как прямо, так и косвенно через другие макроэкономические факторы. Однако возможно, что на инновационную деятельность в равной степени влияют и экономический рост, и другие макроэкономические факторы. Это означает, что на практике и инновационная деятельность и экономический рост могут вызывать друг друга и, следовательно, существует возможность обратной связи между ними.

Инновации лежат в основе экономического развития и остаются ключевым фактором местного и регионального экономического роста [Shearmur et al., 2017]. Понятно, что «знания, обучение и инновации являются ключом к экономическому развитию» [Todtling et al., 2005, c. 1203]; однако понятие инноваций многогранно.

Некоторые исследователи утверждают, что в разных контекстах оно имеет разное значение, особенно для территорий, которые пытаются вступить в инновационную игру. По своей сути инновация – это создание и внедрение чего-то нового или усовершенствованного с намерением создать ценность [Hisrich et al., 2014]. Й. Шумпетер описал инновации как социальную деятельность, использующую новые комбинации или применение знаний, ресурсов или оборудования, осуществляемую в экономической сфере и служащую коммерческим целям. Хотя исторически это понятие относилось к технологическим усовершенствованиям и изобретениям.

Продолжая Й. Шумпетера, инновации – это не просто изобретения, но и новые возможности для бизнеса [Hisrich et al., 2014]. В этом контексте инновации – это не что-то, что происходит само по себе, а скорее систематический процесс, который можно внедрять, изучать и совершенствовать. Следствием этого является то, что для внедрения инноваций необходимы стратегические и проактивные усилия [Dyer et al., 2011]. Однако для территорий и их местных органов власти инновации – это не создание, а управление.

ОЭСР описывает управление инновациями как деятельность по инициированию, развитию и достижению результатов от инноваций. Соответствующие возможности тесно связаны с общими организационными и управленческими возможностями. Процессы здесь включают:

-

– выявление, генерирование, оценку и реализацию инновационных идей;

-

– организацию инновационной деятельности (то есть согласование ее различных видов);

-

– выделение ресурсов на инновационную деятельность;

-

– управление инновационной деятельностью, осуществляемой в сотрудничестве с внешними партнерами;

-

– мониторинг результатов инновационной деятельности и изучение опыта [Phan et al., 2020].

Параллельно с наукоемкими бизнес-ус-лугами региональные органы власти могут рассматриваться как проводники инноваций, выступающие в качестве инициаторов инновационной деятельности в регионе, организаторов инноваций и проводников передачи знаний [Shearmur et al., 2017].

Подходы к местным инновационным системам, описывающие контекст, в котором работают фирмы, подчеркивают, что в каждом регионе существуют свои институты и культура, а различия между территориями помогают объяснить местный потенциал для стимулирования инноваций на уровне фирмы [Asheim et al., 2011]. Рассматривая эту местную среду, необходимо уделять внимание взаимодействию формальных и неформальных институтов, которые могут поддерживать это движение к инновациям. Фирмы и предприниматели включены в сети учреждений, которые играют ключевую роль в распространении информации, знаний и обучения, что способствует адаптивности и потенциалу роста [Amin, 2001]. На практике эта сеть учрежде- ний, необходимая для местных инноваций, и политика, поддерживающая ее, становятся одним из видов партнерства между «предприятиями, правительством, высшими учебными заведениями, инновационными центрами, предпринимателями, некоммерческими организациями и другими заинтересованными сторонами, которые позволяют регионам добиваться большего за счет объединения ресурсов и минимизации дублирования» [Phan et al., 2020].

В связи с этим важно понять, какую роль в этой среде играют региональные органы власти, чтобы определить, как они способствуют инновациям. Пространственность также имеет значение для инноваций. Опираясь на более широкие исследования кластеров [Porter, 2000], пространственная близость фирм в одной отрасли позволяет обмениваться талантами, инфраструктурой и рынком; а в рамках локализованных экономик взаимодействие и возникающий в результате переток знаний являются ключевым фактором, определяющим инновации [Potter et al., 2009].

В качестве альтернативы инновации описываются как результат формальных и неформальных взаимодействий, которые происходят в местах с разнообразием фирм, с возможностями обучения и передачи знаний в различных секторах экономики [Understanding ... , 2002]. Деятельность имеет тенденцию к кластеризации, поскольку она является наукоемкой и тесно связана с пространственно привязанными неявными знаниями [Seyfang et al., 2007]. Однако в основе обеих концепций лежит то, что локальная близость очень важна – фирмы и их работники концентрируются в пределах одного региона – и что именно это совместное размещение помогает генерировать инновации. Опять же, определение того, как региональные органы власти относятся к этим детерминантам инноваций, помогает понять, какую роль играют региональные органы власти в создании условий для инноваций.

Методология

Развитие инновационного потенциала региональной экономической системы определило необходимость проведения дополнитель- ных исследований и разработок, направленных на повышение инновационных характеристик систем различного уровня. При анализе инновационного развития территории были использованы методы анализа и синтеза, показавшие отсутствие систематизации подходов к определению инновационного потенциала региона. Статистические методы были применены для оценки и измерения инновационной активности региона. Несмотря на имеющиеся разработки ученых, некоторые проблемы развития инновационной экономики на региональном уровне требуют более глубокого изучения.

Резул ьтаты

В современных условиях во всех регионах Российской Федерации ведется активная деятельность по формированию и наращиванию РИС. Чаще всего данный процесс идет по трем основным направлениям. Сначала формируется региональная нормативная правовая база, регламентирующая инновационную деятельность. Далее разрабатываются стратегии и программы инновационного развития территории. И, наконец, идет создание инновационной инфраструктуры.

Для оценки качества инновационной деятельности и определения инновационного потенциала региона происходит учет конкретных социально-экономических показателей, зарегистрированных официальной статистикой. Например, Ассоциацией инновационных регионов России в 2012 г. совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации были разработаны показатели рейтинга инновационного развития регионов России. Данные показатели объединены в три группы: научные исследования и разработки; инновационная деятельность; социально-экономические условия инновационной деятельности.

Рейтинг инновационного развития регионов проводился на протяжении 5 лет с 2014 по 2018 год. В 2018 г. Республика Калмыкия заняла 74-е место, опустившись на 5 позиций по сравнению с рейтингом 2017 года.

Существует рейтинг инновационного развития субъектов РФ, формируемый Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории. В его основе лежит система показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, уровень инновационной и экспортной активности, качество региональной инновационной политики. Рейтинг издается с 2017 г., в 2021 г. вышел седьмой выпуск, содержащий рейтинги инновационного индекса за 2018 год.

Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации базируется на ранжировании регионов по убыванию значений российского регионального инновационного индекса (РРИИ). Данный показатель формируется на основе 53 показателей, сгруппированных в 16 разделов и распределенных по пяти тематическим блокам, что обеспечивает возможность расчета соответствующих субиндексов: «Социально-экономические условия инновационной деятельности» (ИСЭУ), «Научно-технический потенциал» (ИНТП), «Инновационная деятельность» (ИИД), «Экспортная активность» (ИЭА) и «Качество инновационной политики» (ИКИП).

В данном рейтинге Республика Калмыкия также заняла 75-е место, попав в третью группу субъектов Российской Федерации, отстающих по величине совокупного индекса инновационного развития от первого в рейтинге региона более чем на 40 %, но не более чем на 60 %. При этом регион поднялся на 5 позиций с 8-го места в 2017 г. и перешел в более высокую группу.

Отметим, что данный рейтинг содержит более детализированные показатели и охватывает более широкие сферы инновационной деятельности. На наш взгляд, важно параллельно с определением инновационного развития региона оценивать уровень инновационной активности субъектов РФ, который осуществляется посредством учета реализуемых в рамках региональной инновационной политики мероприятий и определения финансовоэкономических показателей, например удельный вес средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов в общем объеме затрат на технологические инновации и ряд других.

Данные официальной статистики подтверждают результаты указанных выше рейтингов. Республика располагает незначительным объемом средств, необходимых для осуществления инновационной деятельности. На территории республики фиксируется крайне слабое использование передовых технологий.

Также необходимо отметить, что ключевое значение имеет потенциал и инфраструктура инновационной деятельности. Развитие инновационной среды региона происходит под влиянием взаимодействия между заинтересованными сторонами данной сферы – участниками инновационной деятельности. К их числу можно отнести следующих субъектов:

-

– инновационная организация;

-

– субъекты научно-исследовательской системы (государственные и общественные НИИ, частные НИИ, специализированные общественные и полуобщественные службы информационной поддержки, инновационные подразделения вузов, прочие организации);

-

– субъекты образовательной системы, включая вузы и ссузы;

-

– финансовые учреждения (в том числе предоставляющие венчурный капитал);

-

– конкуренты;

-

– другие предприятия отрасли;

-

– заказчики или потребители;

-

– консультанты и консультационные фирмы;

-

– поставщики оборудования, материалов, компонентов, программного обеспечения или услуг;

-

– государственные лаборатории;

-

– коммерческие лаборатории;

-

– государственные органы, в том числе регулирующие органы [Заркович, 2012].

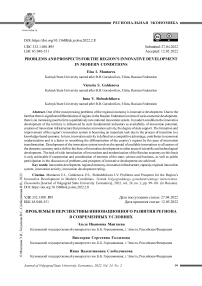

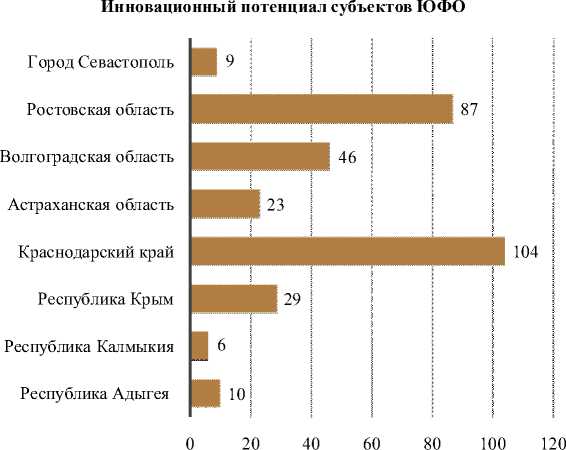

Для анализа уровня обеспеченности регионов инновационным потенциалом целесообразно обратиться к данным государственной статистики. Так, на основе данных сайта Федеральной службы государственной статистики проведена сравнительная оценка следующих показателей, характеризующих инновационный потенциал субъектов ЮФО: число организаций, выполнявших научные исследования и разработки; затраты на научные исследования и разработки, тыс. рублей; численность работников, выполняв- ших научные исследования и разработки. Эти показатели следует отнести к внутренним составляющим инновационного потенциала региона.

Лидерами ЮФО по количеству научных организаций (см. рис. 1) являются Краснодарский край, Ростовская область, средние позиции занимают Волгоградская область, Республика Крым, Астраханская область. Республика Адыгея, город Севастополь, Республика Калмыкия значительно отстают по данному показателю.

Наибольшее количество работников, выполнявших научные исследования и разработки в ЮФО в 2021 г., отмечено в Ростовской области, что составило 49 % от данного показателя в целом по макрорегиону. Также отмечается значительное обеспечение потенциалом научных сотрудников Краснодарским краем, Волгоградской области, Республики Крым (см. рис. 2).

Финансирование науки и инновационной деятельности является одним из важных факторов, определяющих состояние научного потенциала региона и результативность научной и инновационной деятельности. Уровень финансовой обеспеченности проводимых научных исследований и разработок в республиках в составе ЮФО, а также Астраханской области и г. Севастополь остается на низком уровне. Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область в значительной степени обеспечивают данную сферу необходимыми ресурсами (см. рис. 3), что в целом отражается на инновационных процессах.

Результаты исследования указывают на то, что для регионов ЮФО характерна значительная разница в обеспеченности ресурсами, необходимыми для инновационного развития. Лидером среди субъектов ЮФО в числе исследованных показателей инновационного потенциала является Ростовская область, далее следуют Волгоградская область и Краснодарский край, несколько отстают Республика Крым, г. Севастополь и Астраханская область. Такие субъекты, как Республика Калмыкия и Республика Адыгея, располагают незначительным объемом средств, необходимых для активизации инновационной деятельности.

Рис. 1. Число организаций ЮФО, выполнявших научные исследования и разработки в 2021 году

Fig. 1. Number of organizations in the Southern Federal District that carried out research and development in 2021

Примечание. Составлено авторами по: [Федеральная служба государственной статистики].

Рис. 2. Среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в ЮФО в 2021 г.

Fig. 2. The average number of employees who carried out research and development in the Southern Federal District in 2021, people

Примечание. Составлено авторами по: [Федеральная служба государственной статистики].

■ Затраты на научные исследования, тыс. руб.

Рис. 3. Затраты на научные исследования и разработки, тыс. рублей

Fig. 3. Research and development costs, thousand rubles

Примечание. Составлено авторами по: [Федеральная служба государственной статистики].

Следует отметить, что для развития российской инновационной сферы уже было сделано многое. Вопросы инновационного развития нашли отражение в основных стратегических документах государства – Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. В стране сформирована и уже долгое время функционирует система институтов развития (Российская венчурная компания, Роснано, Сколково, Российский фонд технологического развития, Внешэкономбанк), обладающих широкими финансовыми возможностями для стимулирования инновационной активности. В ряде регионов уже созданы основные элементы инновационной инфраструктуры, успешно функционируют территориальные инновационные кластеры, технопарки и бизнес-инкубаторы. Государством были разработаны и введены в действие инструменты инновационной политики, направленные на поддержку инновационных предприятий, в том числе малых технологических компаний. Запущена масштабная программа мер по поддержке вузовского сектора науки, в изобретательскую и внедренческую деятельность вовлечено значительное число ученых и предпринимателей, отдельное внимание уделяется поддержке исследова- тельской кооперации вузов с компаниями реального сектора экономики [Гохберг и др., 2011]. Роль региональных органов исполнительной власти в данном контексте заключается в создании доступной и эффективной среды для создания и внедрения инноваций.

При этом, несмотря на все усилия, которые уже были предприняты и которые продолжают предприниматься как на федеральном уровне, так и в отдельных регионах, в инновационной сфере пока не удается добиться существенных сдвигов и весомых достижений, которые бы в полной мере соответствовали ее высокой значимости для развития российской экономики [Гусарова и др., 2019].

В числе основных барьеров для инновационного развития, как правило, недостаток собственных денежных средств, высокая стоимость нововведений, недостаток финансовой поддержки со стороны государства и высокие экономические риски [Абрамян, 2021]. Кроме того, рассматривая вопросы инновационного развития регионов России, можно выделить еще целый ряд проблем, в числе которых:

-

– отсутствие единых действенных методов управления уровнем инновационного развития регионов;

– нехватка инвестиций со стороны государства, несмотря на признанную необходи-

- мость финансирования научной деятельности, которая является основным источником инноваций;

– удаленность регионов от центральной части России, напрямую влияющая на качество процесса управления инновационным развитием этих регионов;

– необходимость дополнительных доработок правового регулирования вопросов, связанных с инновациями, в целях закрытия законодательных пробелов [Ксенофонтова и др., 2022].

В целом государственная инновационная политика представляет собой органическую совокупность нескольких направлений политической деятельности государства:

– научно-технической политики, сущностью которой является формирование условий, обеспечивающих развитие научно-технической сферы, ее определяют как систему мероприятий, направленных на развитие науки, техники и технологий, разработку и внедрение нововведений в реальный сектор экономики и стабилизацию социально-экономического развития государства;

– структурно-промышленной политики, в которой через систему мер по поддержанию отдельных, прежде всего приоритетных, отраслей и производств, имеющих высокую значимость, осуществляют руководство динамикой и направлением развития инновационных процессов в экономике;

– денежно-кредитной политики, в основе которой лежит система инструментов и методов денежно-кредитного регулирования обеспечивающих динамику инновационных процессов в стране;

– налогово-бюджетной политики, влияющей через систему налогообложения хозяйствующих субъектов, на активность их инновационной деятельности;

– внешнеэкономической политики, которая может быть частью инновационной политики, если она направлена на использование национальных ресурсов для финансирования инновационной деятельности;

– социальной политики, оказывающей влияние на формирование общества, способного обеспечить развитие инновационной экономики, а следовательно, требующего подготовки высококвалифицированных кадров, финансирования научных институтов, организаций и производств [Шманев, 2022].

Однако современный уровень технологического и инновационного развития государства значительно уступает передовым странам. Исходя из того, что низкий уровень финансирования науки и инновационной деятельности зависит от динамики экономического развития страны, базовыми источниками этой проблемы признаются структурные проблемы, на решение которых должна быть направлена политика в сфере науки и наукоемкого производства, инновационного развития. По мнению экспертов, изменить сложившуюся ситуацию с финансированием по остаточному принципу фундаментальной и прикладной науки способны меры государственной политики, ориентированной на значительное увеличение доли затрат на научные исследования и разработки в доле ВВП.

Выводы

Развитие инновационной системы предполагает распространение имеющихся инноваций во все сектора отечественной экономики и смещение акцентов инновационного развития на другие сферы научно-технологических разработок. С этой целью необходимо:

– совершенствование нормативно-правовой базы инновационного развития экономики России;

– наращивание научного и кадрового потенциала субъектов экономики;

– стимулирование инновационной и новаторской активности персонала отечественных предприятий;

– развитие взаимодействия государство – наука – образование – бизнес;

– сокращение административных барьеров, препятствующих развитию инновационной деятельности субъектов экономики;

– стимулирование взаимоотношений между предприятиями отраслей по вопросам коммерциализации инноваций и инновационных проектов;

– повышение цифровой грамотности и культуры субъектов экономики [Васяйчева, 2021].

Таким образом, государству необходимо проанализировать итоги реализации научной и инновационной политики и направить усилия на решение задачи по совершенствованию существующих механизмов управления инновационным сектором экономики. Разработка новых подходов инновационной политики, соответствующих современным условиям, призвана стать одним из приоритетных направлений в системе стратегического планирования страны. При этом задача широкого внедрения инноваций и модернизации на этой основе российской экономики достижима только при условии сотрудничества и согласования интересов государства, науки и бизнеса, а также участия общества в обсуждении проблем и перспектив инновационного развития.

Список литературы Проблемы и перспективы инновационного развития региона в современных условиях

- Абрамян, Г. А. Институциональная инфраструктура инновационной региональной экономики / Г. А. Абрамян // Евразийское Научное Объединение. - 2021. - № 2-4 (72). - С. 218-222.

- Васяйчева, В. А. Сценарии инновационного развития российской экономики / В. А. Васяйчева, Г. А. Сахабиева, Т. Д. Коваленко // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. - 2021. - Т. 12, № 3. - С. 31-40.

- Гохберг, Л. М. Стратегия 2020: новые контуры российской инновационной политики / Л. М. Гохберг, Т. Е. Кузнецова // Форсайт. - 2011. - Т. 5, № 4. - С. 8-30.

- Гусарова, А. Н. О проблемах современной модели формирования и реализации государственной инновационной политики России / А. Н. Гусарова, Д. Ю. Знаменский // Управление. - 2019. -№ 4. - С. 149-154.

- Заркович, А. В. К вопросу становления «Новых экономик»: инновационная экономика / А. В. Зар-кович // Вопросы инновационной экономики. - 2012. - № 3 (13). - С. 3-12.

- Ксенофонтова, Т. Ю. К вопросу о развитии методических подходов к оценке уровня инновационного развития регионов / Т. Ю. Ксенофонтова, С. В. Грушинский, В. П. Крикун // Инновации и инвестиции. - 2022. - № 2. - С. 4-7.

- Федеральная служба государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 04.02.2022). - Загл. с экрана.

- Шманев, С. В. Государственная политика в сфере науки и наукоемкого производства / С. В. Шманев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2022. - Т. 12, № 1. -С. 37-45.

- Amin, A. Moving on: Institutionalism in Economic Geography / A. Amin // Environment and Planning A. - 2001. - № 33 (7). - P. 1237-1241.

- Asheim, B. Constructing Regional Advantage. Platform Policies Based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases / B. Asheim, R. Boschma, P. Cooke // Regional Studies. -2011. - № 45 (6). - P. 1-12.

- Doloreux, D. What We Should Know about Regional Systems of Innovation / D. Doloreux // Technology in Society. - 2002. - № 24 (3). - P. 243-263. - DOI: 10.1016/S0160-791X(02)00007-6

- Dyer, J. The Innovator's DNA / J. Dyer, H. Gregersen, C. Christensen. - Boston, MA : Harvard Business School Press, 2011. - 304 p.

- Fagerberg, J. The Role of Innovation in Development / J. Fagerberg, S. Fagerberg, M. Bart // Review of Economics and Institutions. - 2010. - № 1. -DOI: 10.5202/rei.v1i2.15

- Hisrich, R. Managing Innovation and Entrepreneurship / R. Hisrich, C. Kearney. - Thousand Oaks, CA : Sage, 2014. - 224 p.

- Kline, S. J. An Overview of Innovation / S. J. Kline, N. Rosenberg // The Positive Sum Strategy: HarnessingTechnology for Economic Growth. -Washington, D.C. : National Academy Press, 1986. - P. 275-304.

- Phan, S. Innovation Within the Context of Local Economic Development and Planning: Perspectives of City Practitioners / S. Phan, E. Cleave, G. Arku // Urban Planning. - 2020. -Vol. 5, iss. 3. - P. 364-377.

- Porter, M. Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy / M. Porter // Economic Development Quarterly. - 2000. - № 14 (1). - P. 15-34.

- Potter, J. Clusters, Innovation and Entrepreneurship / J. Potter, G. Miranda. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009. - 233 p.

- Seyfan, G. Grassroots Innovations for Sustainable Development: Towards a New Research and Policy Agenda / G. Seyfan, A. Smith // Environmental Politics. - 2007. - № 16 (4). - P. 584-603.

- Shearmur, R. Conceptualizing Nonmarket Municipal Entrepreneurship: Everyday Municipal Innovation and the Roles of Metropolitan Context, Internal Resources, and Learning / R. Shearmur, V. Poirier // Urban Affairs Review. - 2017. -№53 (4). - P. 718-751.

- Solow, R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth / R. M. Solow // Quarterly Journal of Economics. - 1956. - № 70 (1). - P. 65-94. - DOI: 10.2307/1884513

- Todtling, F. One Size Fits All? Towards a Differentiated Regional Innovation Policy Approach / F. Todtling, M. Trippl // Research Policy. - 2005. - №> 34 (8). -P. 1203-1219.

- Understanding Entrepreneurship Across Countries and Over Time / ed by D. Audretsch [et al.] // Entrepreneurship: Determinants and Policy in a European-US Comparison. - N. Y. : Springer, 2002. - P. 1-10.