Проблемы и перспективы подготовки молодых ученых в России (социологический аспект). Часть I

Автор: Митюрникова Людмила Антоновна

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 1 т.5, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены социологические исследования системы подготовки кадров высшей ква- лификации: аспирантов и магистрантов в Пущинском государственном университете, выявлены особенности отечественной подготовки кадров высшей квалификации для образования и науки, выявлены проблемы, существующие в отечественной системе подготовки кадров высшей квали- фикации на современном этапе и проблемы, тормозящие приток молодежи в образование и науку.

Молодежь, аспиранты, магистранты, респонденты, особенности подготовки кадров высшей квалификации, социологическое исследование, анализ, социально-психологический климат, социальные связи и взаимоотношения

Короткий адрес: https://sciup.org/140209137

IDR: 140209137 | УДК: 316.33

Текст научной статьи Проблемы и перспективы подготовки молодых ученых в России (социологический аспект). Часть I

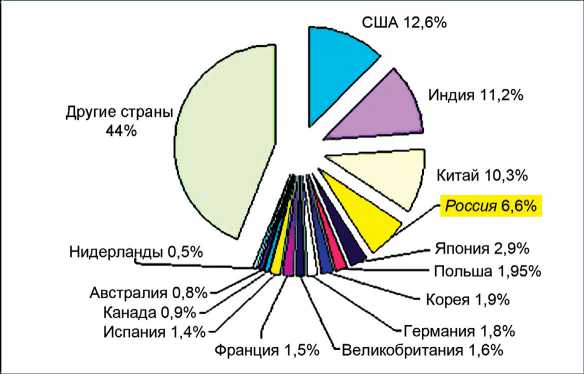

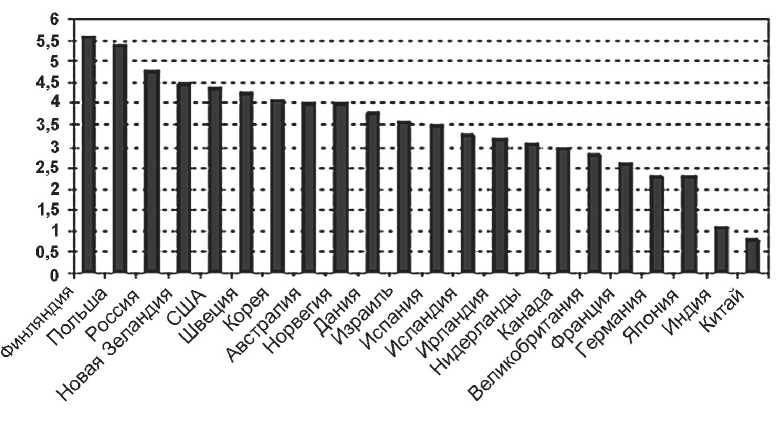

В 2008 году второе место по абсолютному количеству студентов, характеризующему масштабность системы высшего образования, в группе стран с высоким уровнем охвата взрослого населения законченным высшим образованием принадлежит России (6,9 млн — почти вдвое больше, чем в Японии), третье место — Японии (3 млн), первое место — США (13,2 млн) (табл. 1, рис. 1) [2]. Д оля студентов в населении страны Россия (4,8%) занимает третье место, первое — Финляндия (5,6%), второе — Польша (5,4%), далее следуют Новая Зеландия (4,5%) и США (4,4%) (рис. 2) [3].

Основными направлениями модернизации системы подготовки кадров высшей квалификации сейчас являются:

-

• повышение качества образования;

-

• обеспечение доступности образования для всех слоев населения;

-

• необходимость непрерывного профессионального образования;

-

• совершенствование системы финансирования;

-

• ориентация образования на требования бизнеса и рынка труда;

-

• интеграция образования в научную деятельность, более тесное объединение науки и образования.

В рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гол)» в период с 9 ноября по 13 ноября 2009 года автором статьи было проведено социологическое исследование с участием магистрантов и аспирантов на базе Пущинского государственного университета (далее — ПущГУ).

Цель исследования — на основе социологического исследования и анализа выявить соци-

Количество студентов высших учебных заведений

Таблица 1

|

Страна |

Количество студентов, млн чел. 2008 г. |

Население страны, млн чел. 2008 г. |

Доля студентов вузов в населении страны, % 2008 г. |

|

США |

13,2 |

296 |

4,4 |

|

Россия |

6,9 |

143 |

4,8 |

|

Япония |

3,0 |

128 |

2,3 |

|

Польша |

2,0 |

38 |

5.4 |

|

Корея |

1,96 |

48 |

4,1 |

|

Германия |

1,9 |

82 |

2,3 |

|

Великобритания |

1,7 |

60 |

2,8 |

|

Франция |

1,6 |

61 |

2,6 |

|

Испания |

1,5 |

43 |

3,5 |

|

Канада |

0,97 |

32 |

3,0 |

|

Австралия |

0,8 |

20 |

4,0 |

|

Нидерланды |

0,5 |

16 |

3,1 |

|

по 12 странам |

суммарно 36,1 |

947 |

3,8 |

Рис. 1. Распределение по странам общемировой численности студентов вузов

Рис. 2. Доля студентов высших учебных заведений в численности населения страны (%)

альные связи и взаимоотношения, которые тормозят раскрытие творческого и профессионального потенциала молодежи, эффективное выполнение основной функции системы подготовки кадров высшей квалификации: обеспечение притока молодежи в образование и науку как одного из основных механизмов обеспечения лидерских позиций нашей страны в мире, а также сформировать перспективные направления подготовки кадров высшей квалификации.

В этой связи были определены основные задачи :

-

• исследование особенностей отечественной системы подготовки кадров высшей квалификации ;

-

• выявление существенных проблем , тормозящих приток молодежи в образование и науку;

-

• исследование социальных связей и взаимоотношений, влияющих на качество и развитие научного потенциала высшей квалификации, системы подготовки кадров высшей квалификации, которая обеспечит приток молодежи в образование и науку;

-

• исследование социально-психологического климата в коллективе аспирантов и магистрантов с целью дальнейшего его совершенствования и создания благоприятной обстановки;

-

• выработка практических рекомендаций по усовершенствованию развития научного потенциала высшей школы, системы подготовки кадров высшей квалификации.

Объектом исследования были аспиранты и магистранты ПущГУ, преподаватели высшего образовательного учреждения. Предметом исследования явились особенности отечествен- ной системы подготовки кадров высшей квалификации, особенности условий жизни, деятельности и учебы аспирантов и магистрантов, влияющие на приток молодежи в образование и науку; особенности социальных связей и взаимоотношений, влияющих на качество и развитие научного потенциала высшей квалификации, системы подготовки кадров высшей квалификации, особенности социально-психологического климата в коллективе аспирантов и магистрантов с целью дальнейшего его совершенствования для создания благоприятной обстановки с целью притока молодежи в образование и науку. Методами исследования явились экспертный опрос, интервью преподавателей и организаторов по работе с молодежью, анкетирование, методы системного, структурно-функционального и сравнительного анализа.

ПущГУ был создан в 1992 году по инициативе Академии наук и Министерства образования для апробации развития магистратуры в вузе и для отработки процесса ее организации. Город Пущино является научным центром, в котором есть все возможности для наработки опыта организации и деятельности магистратуры.

ПущГУ является некой экспериментальной площадкой для постепенного перехода на двухуровневое образование — бакалавриат и магистратуру, как почти во всем мире. Отметим, что до 2008 года в стране шел эксперимент с постепенным внедрением и развитием магистратуры, и позже почти все вузы начали принимать студентов только в бакалавриат. Необходимо пояснить, что бакалавриат — это базовое образование: математика, информатика, история, иностранный язык и т. д., а магистратура — это вторая ступень в высшем образовании, на которой готовят специалиста высшей вузовской квалификации, то есть творческих людей; заметим, это совершенно другая технология подготовки специалистов.

Всего в городе Пущино девять биологических институтов РАН и радиоастрономическая обсерватория Астрономического центра Физического института имени П.Н. Лебедева. Университет развивался постепенно. На сегодняшний день в университете существует 13 магистерских программ по 6 направлениям — прикладная математика и информатика, физика (астрофизика), биология, почвоведение, экология и природопользование, биомедицин- ская инженерия. Очень разнообразны и интересны программы магистрантов — биология клетки, молекулярная биология, биотехнология и биохимия.

Все учебные курсы: структура, принципы подготовки и все практические дисциплины разрабатывались учеными Пущинского научного центра. Интересен тот факт, что в ПущГУ практически нет классических учебников. Все теоретические курсы постоянно обновляются, дополняются и пересматриваются, потому что наука не стоит на месте, и преподаватели каждый год знакомят студентов с новыми статьями и публикациями по своей дисциплине. Студенты сразу встраиваются в реальную научную работу в лабораториях для выполнения своих магистерских диссертаций, ездят за границу на различные школы-стажировки, конференции, выполняют работу в рамках международных грантов. Несомненно, это все сказывается на подготовке студентов университета, которые участвуют в разных молодежных научных конкурсах и занимают призовые места. С 1996 года обучающиеся в ПущГУ были удостоены более 70 именных федеральных и региональных стипендий.

ПущГУ имеет свою специфику и особенности: в университет поступают с дипломами бакалавра или специалиста, поскольку Пущ-ГУ — единственный в стране, в котором нет первой ступени высшего образования. Бакалавры могут быть зачислены в магистратуру, а обладатели диплома специалиста могут пойти учиться как в магистратуру, так и в аспирантуру. Заметим, что большинство из аспирантов ПущГУ продолжают свою тему и защищаются в срок, над одной темой студент может работать 5 лет, что в дальнейшем сказывается на подготовке профессиональных специалистов.

В ПущГУ учатся студенты из разных городов Российской Федерации: Москвы, Перми, Пскова, Тулы, Калининграда, Алма-Алты, Владивостока, Львова и т. д. Численность одновременно обучающихся в университете — 237 человек. По результатам социологического исследования, 87% аспирантов и магистрантов прибыли в ПущГУ из других регионов и только 12,5% — из Московского региона.

Около двухсот курсов разработано в рамках тринадцати магистерских программ по шести направлениям, 95% преподавателей ПущГУ — кандидаты и доктора наук. Из них докторов наук — более 40%. Ежегодно выпускают около 50 человек, а принимают 60–70 человек. Из них 10–15 человек зачисляют в аспирантуру.

Респондентами социологического исследования являлись аспиранты и магистранты очной формы обучения ПущГУ. Распределение по полу в выборочной совокупности выглядит следующим образом: женщин — 65%, мужчин — 35%. Респондентами в основном оказались молодые люди в возрасте 22–23 года (47,5%) и 23–24 года (27,5%) свыше 25 лет (25%). С точки зрения семейного статуса, в основном опрошенные респонденты не замужем и не женаты (92,5%).

По данным социологического исследования, 90% респондентов участвовали в научной деятельности, 5% респондентов затруднились ответить и 5% не принимали участия в научной деятельности. Участвующие в научной деятельности респонденты самое активное участие принимали в проведении исследований в рамках подготовки курсовых и дипломных работ — 82,5%, в исследовательских научных конференциях — 62,5%, в участии в работе студенческого научного общества — 35%. Судя по данным исследования, участие аспирантов и магистрантов в работе научно-исследовательских и конструкторских лабораториях принимали 27,5% респондентов (рис. 1). Достижения в научной работе в основном проявились у респондентов через публикации статей (75% респондентов), грамоты вуза имеют 22,5%, 27,5% респондентов не имеют наград.

Согласно социсследованию, с увеличением курса обучения в ПущГУ проявляется явное снижение активности у аспирантов и ма- гистрантов в участии в научной деятельности коллектива кафедры, о чем свидетельствуют данные, полученные на вопрос «Как Вы оцениваете свое участие в научной деятельности коллектива кафедры, где учитесь в аспирантуре?»: участвую активно — 1 курс — 67,5%, 2 курс — 30%, 3 курс — 2,5%. Судя по данным исследования, участие в научной деятельности проявляется в виде разработки научной темы, связанной со своей диссертацией, что отметили 72,5% респондентов, и участия в подготовке и проведении конференций — 20% опрошенных, очень низкие показатели участия респондентов в работе научно-производственных лабораторий — 7,5% респондентов, 5% респондентов участвуют в разработке госбюджетной темы.

Заслуживает особого внимания ответ на вопрос «Нравится ли вам заниматься научной деятельностью?»: 37,5% респондентов ответили — «Да, очень», 60% — «В целом нравится» и только 5% респондентов ответили «Не очень нравится». Эти показатели свидетельствуют о том, что аспиранты и магистранты проявляют большой интерес к науке, теоретическим и практическим познаниям, а также говорят о высоком уровне преподавательской деятельности ПущГУ.

Приведенные результаты исследования могут быть также результатом того, что целью обучения в аспирантуре у аспирантов и магистрантов, как свидетельствует социологическое исследование, был профессиональный интерес (так ответили 75% респондентов), а также достижение более высокого профессионального статуса (65% респондентов). Заслуживает особого внимания ответ, что цель

Проведение исследований в рамках подготовки курсовых и дипломных работ –

82,5%

Рис. 3. Участие респондентов ПущГУ в научной деятельности

обучения в аспирантуре — это достижение более высокого социального статуса, так ответили более 40% опрошенных учащихся. Многие аспиранты видят свою цель в карьерном росте чисто научной деятельности — 30% респондентов, 15% опрошенных респондентов видят свою цель карьерного роста в преподавательской деятельности.

Показательно, что, судя по результатам исследования, после окончания аспирантуры 70% респондентов намерены заниматься научной деятельностью, «Не знаю» — ответили 25%, «Нет» — 5% респондентов. Как показал анализ ответов респондентов, основная причина не заниматься научной деятельностью — это низкая оплата труда научных работников, были и такие ответы: научные разработки не внедряются в производство, и работа не приносит удовлетворения; ненормированный рабочий день; научный труд не престижен.

Многих респондентов не интересует будущая трудовая деятельность, расположенная недалеко от дома, где он родился, жил и вырос, по десятибалльной шкале значимости на вопрос «Какими критериями Вы руководствуетесь при выборе работы?» — ответ «Близость к дому» в основном у респондентов занимает 10 место. Таким образом, можно предположить, что многие аспиранты, прибывшие из других регионов в ПущГУ, хотят в дальнейшем работать в Московском регионе.

Заслуживают интереса ответы на вопрос «Укажите Ваши мотивы поступления в аспирантуру». Из тринадцати предложенных ответов задействованы только восемь, большинство респондентов выбрали ответ «Есть желание и интерес профессионально заниматься научной деятельностью» (32,6%), «Хотелось бы участвовать в решении каких-либо научных, технических, социальных и культурных проблем, значимых не только для меня, но и для всего общества (23,3%), «Хотелось бы реализовать свои возможности и способности, свой внутренний потенциал» (16,3%). Как «стартовую площадку для решения других проблем (профессиональных, карьерных, личных)» аспирантуру рассматривают 29,4%. Ответ «Считаю, что научная работа может стать основой моего благополучия» никто не отметил, он всеми был пропущен. «Наука — это мое призвание» отметили только 7% респондентов, 5% респондентов ответили, что «Есть необходимость получить отсрочку от службы в армии».

Анализируя мотивацию выбора профессии, удалось установить, что выбор профессии аспирантами и магистрантами сделан в основном на основании самостоятельно принятого решения, это отметили 82,5% респондентов, информация о научной деятельности прессы, радио, телевидения повлияла на выбор профессии только на 22,5% респондентов, информация, полученная ранее в школе — на 20% респондентов, уровень влияния родителей на выбор профессии оказался очень низким, только 5% респондентов отметили этот факт.

Анализ показателей исследования свидетельствует о важности и значении профессиональной ориентации молодежи: на вопрос «Нужна ли Вам профессиональная ориентация в школе и университете» респонденты ответили «Да» — 67,5%; 17,5% ответили «Нет» и 17,5% — «Затрудняюсь ответить». Профессиональная ориентация в школе у аспирантов и магистрантов проводилась только у 57,5% респондентов, 40% респондентов отметили, что профессиональной ориентации в школе не было, 2,5% затруднились ответить на этот вопрос. Поэтому неудивительно, что у молодых людей нет достаточных познаний о профессиональной мобильности и профессиональной культуре.

На вопрос «Что Вы знаете о своей будущей профессии?» аспиранты и магистранты ответили: предмет труда — 72, 5%, содержание труда — 57,5%, условия труда — 47,5%, профессионально важные качества будущей профессии — 47,5%. Аспиранты и магистранты не обладают достаточными знаниями о профессиональной культуре (37,5%) и о профессиональной мобильности (20%). Технологические новшества сегодняшнего дня, оказывая влияние на социальную структуру общества, в свою очередь требуют от будущих специалистов, кроме высшего или среднего специального образования, следующих качеств:

-

• учета и знания своих психофизиологических способностей;

-

• знания требований предприятий и организаций;

-

• высокого уровня профессиональной культуры и профессиональной мобильности.

Профессиональная культура включает в себя не только отличное знание своего дела, высокий уровень интеллекта, профессионально важных качеств, профессиональных знаний, навыков, но и самостоятельность профессиональной деятельности, умение использо- вать эти знания и навыки в процессе взаимодействия социальных групп, а также умения устанавливать адекватные межличностные и конвенциональные отношения в различных ситуациях общения, умения облегчать взаимодействия, умения менять ролевые позиции и отношения, определенную независимость от посторонних вмешательств.

Профессиональная мобильность, в свою очередь, обусловлена потребностями сегодняшнего времени. Она формирует целенаправленную активность молодежи на достижение высоких профессиональных и жизненных целей и представляет ей немало возможностей варьировать свои действия для достижения необходимого статусного положения в обществе. Профессиональная мобильность — это своеобразный творческий процесс развития молодого человека, она дает импульс развития личности и нахождение смысла выполняемой деятельности в конкретной социально-экономической ситуации. Основная цель профессиональной мобильности — показать каналы и механизмы, используя которые молодежь может перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали, вверх-вниз по профессиональной иерархии. Основной задачей профессиональной мобильности является помощь в активизации внутренних ресурсов, возможностей личности, создание условий для самореализации человека в профессиональной сфере, формирование у него способности принятия решения дополнительного выбора или перемене профессии, переобучения или повышения квалификации.

При эффективном выполнении данной функции определяется место молодежи в социально-экономической системе, повышается результативность социализации и социальной адаптации молодежи к новым условиям и ин-териоризации: включения социальных норм и ценностей во внутренний мир человека, которые становятся его внутренним «Я».

Профессиональная культура и профессиональная мобильность в значительной степени будут определять не только социальную адаптацию молодежи и интериоризацию, но и социальную структуру новой общественной системы, степень цивилизованности труда и степень цивилизованности России в целом.

Содержательные ответы были получены на вопрос: «Какие основные профессионально важные качества Вам будут необходимы для достижения поставленных целей в научной деятельности?». По мнению респондентов, основными профессиональными качествами, необходимыми для достижения поставленной цели в научной деятельности, являются целеустремленность, высокий уровень работоспособности, гибкость и пытливость ума, умение анализировать полученный результат, эрудиция, организованность, аккуратность, внимание, высокий уровень ответственности, интерес к работе, умение работать в коллективе. Респонденты-преподаватели были полностью согласны с вышеперечисленными профессионально важными качествами, но добавили очень еще одно важное качество, которое является основным и первостепенным — высокий уровень творческого потенциала. Это действительно очень важное качество для научного работника как профессионала высокого уровня.

Необходимо обратить внимание на еще один важный момент в социологическом исследовании: судя по данным исследования, более 65% аспирантов и магистрантов согласны работать над научной темой диссертации, предложенной предприятием или организацией на основе ранее согласованных учебных программ с Министерством образования РФ, и с учетом перспектив развития отрасли и самого предприятии, 25% респондентов ответили «Затрудняюсь ответить» и 9,5% ответили «Нет». Немаловажным и интересным фактом явились ответы респондентов-аспирантов на вопрос «Как Вы рассматриваете сближение науки и сферы бизнеса?»: «Положительно» — ответили 70% респондентов, «Затрудняюсь ответить» — 20% и «Отрицательно» — 10%.

Результаты исследования позволили предположить, что аспиранты и магистранты в сближении науки и производства, развитии прикладной науки видят реализацию своей научной творческой деятельности: внедрение в производство научных открытий, а также повышение уровня заработной платы научных работников.

Представляют собой интерес ответы респондентов исследования, полученные на вопрос «Какими критериями Вы руководствовались при выборе работы?».

Первостепенное значение у 40% респондентов при выборе профессии является профессиональный интерес, у 17,5% респондентов особое значение при выборе работы явилась возможность наиболее полно раскрыть свои способности, у 7,5% респондентов большое значение при выборе работы сыграли деньги. Интересен тот факт, что и при выборе профессии аспирантами ПущГУ вторым критерием значимости оказались те же критерии: «Возможность наиболее полно раскрыть свои способности, возможности и склонности» — 30%, «Профессиональный интерес» — 25% респондентов, 15% респондентов предпочли работать в комфортных условиях. Круг общения также немаловажен для аспирантов и магистрантов (25%).

Критерий «Близость к дому» для аспирантов и магистрантов (15%) оказался малозначительным, он занимает десятое и девятое места по степени значимости. 45% респондентов такой критерий, как «Возможность иметь реальную власть» отнесли на десятое место. Большое внимание было уделено респондентами (12%) критерию «Стабильность», которому было отдано по степени значимости второе, третье, четвертое, пятое и шестое места.

Судя по данным исследования, заинтересованность обучения у аспирантов может падать за счет того, что им приходится, кроме учебы в аспирантуре, еще и работать. Как показывают исследования, 35% респондентов работают постоянно, 30% — периодически (временная занятость), «Работаю, но редко» — 12,5% и «Не работаю», только учусь — 22,5%. Заметим, что 45% аспирантов работают не по специ альности и только 12,5% по специальности, а 42,5% респондентов отметили «другое».

Из ответов на вопрос: «По какой причине Вам приходится работать помимо аспирантуры?» видно, что аспиранты работают в силу того, что они вынуждены работать для обеспечения себе условия проживания (42,5%), 37,5% респондентов работают, потому что не хотелось бы обременять родных своими материальными проблемами, 35% из опрошенных респондентов ответили, что хотелось быть самостоятельными в материальном плане, 17,5% респондентов ответили, что расширяют возможности понимания профессии и научной работы. Только 17,5% респондентов не работают в силу обеспечения их родителями, 2,5% опрошенных не находят работы, которая обеспечила прожиточный минимум, а у 2,5% респондентов уже существуют проблемы со здоровьем.

Согласно социологическому исследованию, просматриваются некоторые изменения материального положения аспирантов и магистрантов ПущГУ за последний год: 37,5% респондентов отметили небольшое улучшение материального положения, 22,5% опрошенных аспирантов отметили, что материальное положение их не изменилось и 17,5% отметили, что материальное положение ухудшилось.

Показательно, что на вопрос: «Какой уровень дохода Вы имеете на сегодняшний день?» от респондентов были получены следующие результаты: менее 5 тыс. руб. получают 90 % респондентов (и это притом, что некоторым аспирантам и магистрантам из-за нехватки мест в общежитии ПущГУ приходится 1,5 тыс. руб. платить за место в городском общежитии), и только у 10% аспирантов и магистрантов уровень дохода составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Личный доход у аспирантов и магистрантов формируется в основном за счет помощи родственников (65%) и за счет стипендии и пособий (62,5%), личный доход в виде зарплаты по основному месту работы составляет 60%.

Список литературы Проблемы и перспективы подготовки молодых ученых в России (социологический аспект). Часть I

- Послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года Президента РФ Дмитрия Медведева.

- World Higher Education Database (WHED) -Всемирная база данных по высшему образованию: http://www. unesco.org/iau/onlinedatabases/(дата обращения:10.10.2010)

- Доклад о развитии человека 2007/08. С. 355-356. Сайт ООН: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/russian/(дата обращения:10.10.2010)

- Вапнярская О. И. Потребительские предпочтения в мониторинге системы дополнительного профессионального образования//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2008. № 3. С. 74-80.

- Всемирный доклад по образованию -2008. Сравнение мировой статистики в области образования. Монреаль: Институт статистики ЮНЕСКО, 2008.

- Российский статистический ежегодик. 2008: Стат. сборник. М.: Росстат, 2008.

- Социальная политика, уровень и качество жизни. Словарь. М.: Изд-во ВЦУЖ, 2007.

- Современная психология труда: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2007.

- Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого достоинства: Учебное пособие для студентов вузов. 2-е изд. М.: Академия, 2007.