Проблемы идеографической репрезентации семантики субъектной лексико-семантической группы составного термина

Автор: Краснов Александр Никодимович, Журавлев Александр Павлович, Слоева Елена Анатольевна

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 2-3 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Данная статья освещает некоторые проблемы, возникающие при идеографической репрезентации семантики субъектной лексико-семантической группы составного термина. Исследование проведено на основе материала из предметной области «Травматология». Статья содержит: 1) сбор и анализ лексики, описывающей виды повреждения костей; 2) граф, репрезентирующий семантическую структуру предметной области.

Идеографическая репрезентация, лексико-семантическая группа, предметная область

Короткий адрес: https://sciup.org/148101526

IDR: 148101526 | УДК: 81.37+001.4:61+159.9

Текст научной статьи Проблемы идеографической репрезентации семантики субъектной лексико-семантической группы составного термина

Введение. В силу быстрых темпов развития компьютерной лингвистики возникает пробле ма перехода от описательных методов в репрезентации предметной семантики к её модели рованию. Эта проблема заключается в выборе метода репрезентации. Рассмотрим проблему метода на примере описательного анализа и идеографической репрезентации семантики субъектной группы составного термина, относящегося к медицине, к предметной области «Травматология». Ранее нами было показано, что в высказываниях таксономического типа, относящихся к языку описания классификации повреждений в медицине, типовая структура полного составного термина является трёх- членной1. Эта структура может быть представлена стандартной абстрактной формулой: P S → A, где знаком « » обозначено согласование, а «→» – управление между элементами признаковой (P), субъектной (S) и объектной (А) лексико-семантических групп (далее

ЛСГ). Примерами таких составных терминов

могут послужить открытый перелом таза , закрытый отрыв правого крыла таза , передний вывих копчика . В реальной речи врачей эти составные термины могут быть не только фрагментами классификации повреждений таза, но и готовыми диагнозами, которые выражены фрагментами сложных предложений.

В терминах такого рода главным элементом является слово, обозначающее вид травмы. Это такие существительные, как переломы , отрывы , вывихи и т.д. Объектная группа также представлена существительными (там они обозначают анатомические объекты), в то время как признаковая группа образована преимущественно прилагательными. На роль различных частей речи в формировании когнито-сферы человека и структурировании психосемантического пространства указывают многие авторы2.

Лексико-семантический состав объектной группы {А} был описан в диссертации Е.А.Слоевой3. В этой работе показано, что ЛСГ {А} представляет собой иерархически строго упорядоченное множество, а его семантика может быть описана и репрезентирована с использованием идеографического метода, разработанного Ю.Н.Карауловым. В то же время семантику лексико-семантических групп {S} и {P} ещё только предстоит описать. В этой связи в данной работе мы рассмотрим ЛСГ {S} с использованием идеографического метода4.

Следует отметить, что в данной работе мы будем использовать не классический, а расширенный нами идеографический метод Караулова. Дело в том, что при использовании классического идеографического метода построение графа происходит исключительно на основе лексических единиц, относящихся к языку-объекту, т.е. к языку, на котором описываются реальные объекты. Расширяя метод Караулова, мы вводим понятия метаязыка, т.е. языка описания более высокого уровня абстракции, который описывает язык-объект5. В рамках нашей работы элементами языка-объекта будут являться лексические единицы, описывающие виды механических повреждений костей, а элементами метаязыка – критерии, согласно которым эти единицы объединяются в логические образования более высокого уровня (бинарные оппозиции и шкалы).

Главным аспектом данной работы является дидактический аспект. Анализ лексикосемантической структуры предметной области и последующее построение е ё модели в конечном итоге должны ответить на два главных вопроса дидактики – «чему учить?» и «как учить?».

Терминология. Граф – базовое понятие; включает множество вершин и множество рё бер, являющееся подмножеством декартова квадрата множества вершин (т.е. каждое ребро соединяет ровно две вершины). Вершина графа – базовое понятие: точка, где могут сходиться / выходить рёбра дуги графа. Дерево (древовидный граф ) – связный граф, не содержащий циклов. Корень графа – выбранная вершина дерева. Лист дерева – вершина дере ва с единственным ребром или входящей ду гой. Обычно это нижние (терминальные) вершины на древовидном графе. Ребро (дуга) графа – базовое понятие: способ графического отображения смысловой связи двух соседних вершин.

Цели и задачи. Целью нашего исследования является описание семантики субъектной лексико-семантической группы (ЛСГ {S}) составного термина, обозначающего виды повреждений костей. Задачами исследования стали: а) сбор и семантический анализ лексики, описы- вающей виды повреждений; б) выявление элементов, относящихся к языку-объекту и к метаязыку данной предметной области, а также уточнение их роли в формировании семантики предметной области; в) выявление общей структуры семантики субъектной группы составного термина и её графическая репрезентация в виде графа с помощью идеографического метода.

Материал и метод. Материалом для нашего исследования послужили 343 ответа студентов 5-го курса лечебного факультета Самарского государственного медицинского университета на вопрос о классификации повреждений таза, а также 17 учебников и научных монографий, относящихся к предметной области «Травматология» (итого 360 высказываний таксономического типа и текстов классификаций из монографий). Из всего объ ё ма высказываний мы отобрали те, которые описывают субъектную лексико-семантическую группу (ЛСГ {S}) составного термина.

В ходе исследования использованы следующие методы: 1) метод экспертных оценок имеющегося речевого материала (в качестве эксперта был приглаш ё н кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии и ортопедии); 2) метод системного анализа; 3) тезаурусный метод; 4) метод когнитивной графики (графическое представление семантики предметной области с помощью идеографического метода и теории графов); 5) сравнительный метод; 6) статистический метод; 7) метод моделирования.

Результаты работы. 1. Сбор и семантический анализ лексики, описывающей виды повреждений. Для сбора лексики, описывающей виды повреждений, нами был провед ё н анализ специальной литературы. Анализ показал, что виды повреждений таза были выделены как самостоятельная группа только в старой классификации переломов таза, предложенной В.В.Гориневской. В данной классификации эта группа представлена таксоном «5. Разрывы симфиза и синхондроза, вывихи половин та-за»6. Таксономия В.В.Гориневской строится по критериям анатомической локализации, механизмам травмы и клиническому характеру переломов. При этом следует отметить, что в этой классификации виды повреждений таза представлены только частично.

Во всех прочих классификациях, включая зарубежные, данная группа семантики не выделяется как самостоятельная, хотя и используется достаточно широко в составе других таксонов. В этой связи сбор лексики, относя- щийся к видам повреждений, необходимо про- На основе анализа ответов учащихся и специ-изводить с опорой на ответы студентов и учеб- альной литературы, а также с помощью вра-ные и научные тексты, т.е. на словоупотреби- чей-экспертов нами был составлен список из тельную практику как собственно травматоло- 20 терминов и их синонимов, обозначающих гии, так и др. медицинских специальностей. различные виды повреждений костей (Таб.1.).

Таб. 1. Список терминов и их синонимов, образующих субъектную лексико-семантическую группу (ЛСГ {S})

|

Обозначение |

Термин |

Синоним |

Гипероним |

Гипоним |

|

Т1 |

Апофизеолиз |

- |

перелом |

- |

|

Т2 |

Вывих (собственно вывих) |

люксация |

повреждение травма |

подвывих |

|

Т 3 |

Дислокация |

смещение вхождение выхождение расхождение |

повреждение травма |

- |

|

Т 4 |

Компрессия |

сдавление |

повреждение травма |

- |

|

Т 5 |

Люксация |

вывих |

повреждение травма |

- |

|

Т 6 |

Перелом (собственно перелом) |

фрактура |

повреждение травма |

- |

|

Т 7 |

Поражение |

нарушение |

повреждение травма |

вывих перелом смещение и пр. |

|

Т 8 |

Переломовывих |

- |

повреждение травма |

- |

|

Т 9 |

Повреждение |

поражение нарушение |

- |

вывих перелом смещение и пр. |

|

Т10 |

Подвывих |

- |

вывих |

- |

|

Т11 |

Разрыв |

прерывание |

повреждение травма |

- |

|

Т 12 |

Растяжение |

- |

повреждение травма |

- |

|

Т13 |

Рана |

ранение |

повреждение травма |

- |

|

Т14 |

Сдавление |

компрессия |

повреждение травма |

- |

|

Т 15 |

Смещение |

дислокация |

повреждение травма |

- |

|

Т 16 |

Травма |

повреждение поражение нарушение |

- |

вывих перелом смещение и пр. |

|

Т 17 |

Ушиб |

- |

повреждение травма |

- |

|

Т18 |

Фрагментация |

- |

перелом |

- |

|

Т19 |

Фрактура |

перелом |

- |

собственно перелом переломовывих |

|

Т20 |

Эпифизеолиз |

- |

перелом |

- |

Следует сразу же отметить, что данный список не является полным. Здесь приводятся лишь самые частотные и востребованные в рамках нашего исследования лексические единицы. В Таб. 1 представлено два вида лексических синонимов – полные и неполные. Примерами полных синонимов в нашем случае являются пары слов вроде дислокация – смещение , т.е. один синоним из пары представляет собой транслитерацию какого-либо латинского термина, а второй – русский эквивалент этого термина (т.н. параллельные термины). В

Таб. 1 приводятся пять пар таких синонимов: 1) дисклокация (лат. dislocatio) – смещение; 2) люксация (лат. luxatio) – вывих; 3) компрессия (лат. compressio) – сдавление; 4) травма (лат. trauma) – повреждение; 5) фрактура (лат. fractura) – перелом.

Будучи полными синонимами, оба термина из синонимической пары используются одинаково часто. Неполные, или частичные синонимы делятся, как известно, на идеографические и стилистические. В контексте нашей работы для нас актуальны именно стилистические.

Дело в том, что студенты (а подчас и профессионалы) в своей речи довольно часто используют не сами термины, а их нетерминологические синонимы. Как правило, это единицы бытовой и общемедицинской лексики. В Таб. 1 нетерминологические единицы выделены курсивом. Так, например, у термина дислокация имеются четыре синонима. Один из них — смещение — является полным синонимом и при этом термином. Остальные три — вхождение , выхождение, расхождение — относятся скорее к бытовой лексике. Аналогичная ситуация и с другими синонимами-нетерминами: они относятся либо к бытовой, либо к общемедицинской лексике.

При установлении стилистической принадлежности лексических единиц, составляющих ЛСГ {S}, необходимо отметить один важный факт. Дело в том, что ч ё ткая граница между терминами и нетерминологическими единицами несколько размывается ввиду наличия в данной ЛСГ ряда языковых единиц особого рода. Речь ид ё т о словах, которые в зависимости от области применения могут являться либо терминами, либо нетерминологическими единицами. В качестве примера возьм ё м лексическую единицу «отрыв». Рассмотрим е ё в разных контекстах: 1) отрыв гребня крыла правой подвздошной кости; 2) отрыв проксимального сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча.

В первом примере за словом «отрыв» следует название части кости таза. Из этого следует, что в данном контексте «отрыв» обозначает вид повреждений костей таза и согласно Таб. 1 является нетерминологическим синонимом термина перелом.

Во втором примере после слова «отрыв» стоит название сухожилия. Очевидно, что в этом случае «отрыв» никак не может обозначать «перелом». В сочетании с названием сухожилия или мышцы слово «отрыв» будет обозначать именно отрыв, т.е. вид не-перелома, и будет являться термином, но уже из другой предметной области медицины.

Аналогичную картину мы видим и в отношении лексической единицы «трещина». Применительно к кости наименование «трещина» выступает в качестве нетерминологического синонима термина «перелом». В то же время в контексте, где упоминаются органы или части тела (например, трещина губы ), слово трещина заведомо обозначает вид не-перелома и является термином.

В Таб. 1 отраж ё н также и другой вид системных отношений — гипо-гиперонимические. В данной работе мы заостряем внимание на этом виде отношений по двум причинам.

Во-первых, ч ё ткое выстраивание иерархических связей между лексическими единицами играет важную роль для последующего построения модели лексико-семантической группы {S}.

Во-вторых, учащиеся весьма часто путают два вида системных отношений между лексическими единицами и ошибочно используют гипоним или гипероним какого-либо термина в качестве его синонима. Данная ошибка является признаком неправильно сформированного восприятия профессиональной лексики и семантики, а, следовательно, и языковой картины предметной области. Поэтому в целях формирования правильного восприятия необходимо строго разграничить синонимы и гипогиперонимы. Привед ё м примеры: 1) вывих — подвывих. Подвывих представляет собой более узкое понятие, обозначающее частный случай вывиха (неполный вывих). Т.о., термин вывих - это не синоним термина подвывих , а его гипероним; 2) травма — перелом / вывих / смещение. Наименования перелом, вывих и смещение являются не синонимами, а гипонимами по отношению к термину травма . По отношению же друг к другу они являются соги-понимами.

Следует отметить, что такого рода ошибка допускается не только учащимися, но и профессионалами при составлении классификаций. В качестве примера рассмотрим уже упоминавшуюся нами классификацию В.Г.Вайнштейна. Данная классификация делит все переломы таза на: 1) «1. Изолированные переломы отдельных костей таза без нарушения целостности тазового кольца»; 2) «5. Разрывы симфиза и синхондроза, вывихи половин таза»7.

Все переломы таза могут делиться на переломы его анатомических элементов (п.п. 1 — 4 указанной классификации). Но делиться на разрывы и вывихи (п. 5), строго говоря, переломы не могут, поскольку все эти три термина ( перелом , разрыв и вывих ) являются гипонимами одного и того же термина повреждение , и каждый из них обозначает самостоятельный вид травмы. Очевидно, в данном случае автор классификации не дифференцировал два разных вида системных отношений, и разрыв и вывих следует понимать именно как повреждение , но никак не «вид перелома». Т.о., гипероним повреждение фактически выступил в роли синонима своих же гипонимов разрыв и вывих , что является примером неч ё ткости языка профессионалов.

Итак, мы выделили наиболее частотные и актуальные для данного исследования лексические единицы и установили типы синонимических и гипо-гиперонимичесих отношений между ними. Рассмотрение лексического состава ЛСГ с целью выявления типов системных отношений имеет своей целью выделение критериев для качественного анализа ответов учащихся. Так, например, употребление учащимся в ответе терминов и полных синонимов показывает высокий уровень владения профессиональной лексикой. Употребление же частичных синонимов, общемедицинской и тем более бытовой лексики свидетельствует о невысоком уровне владения терминологией и, низкой степени сформированности языковой картины предметной области.

-

2. Выявление элементов, относящихся к языку-объекту и к метаязыку ЛСГ {S}. Следующим после сбора лексики шагом стало упорядочивание е ё по группам согласно определ ё нным критериям.

Как уже говорилось выше, мы расширяем идеографический метод Ю.Н.Караулова путём введения понятия метаязыка. При этом лексические единицы, описывающие виды механи- ческих повреждений костей (Таб. 1) будут являться элементами языка-объекта, а элементами метаязыка будут считаться критерии объединения этих единиц в логические образования более высокого уровня (Таб. 2).

Все критерии, которые использовались нами для построения семантической модели ЛСГ {S}, выделены по формально-логическому принципу дополнительности (аддитивности). Согласно этому принципу, взаимоисключающие элементы одного уровня образуют элемент более высокого уровня. В филологии этот принцип реализуется в таком явлении, как антонимия. Действительно, с точки зрения формальной логики антонимы образуют пары или группы взаимоисключающих элементов, объедин ё нных в эти пары или группы по какому-либо общему признаку. Этот признак, или критерий, представляет собой более абстрактную единицу, описывающую закономерность на языке более высокого уровня абстракции. В данной статье для построения классификации видов повреждений мы будем использовать следующие критерии:

Таб. 2. Перечень критериев, структурирующих лексический состав ЛСГ {S}

|

Обозначение |

Критерий |

Обозначение |

Критерий |

|

Кр 1 |

По этиологии (по причинам) |

Кр 5 |

По наличию сопутствующих перелому вывихов |

|

Кр 2 |

По видам механических повреждений |

Кр 6 |

По возрасту пострадавшего |

|

Кр 3 |

По наличию сопутствующих вывиху переломов |

Кр 7 |

По локализации перелома |

|

Кр 4 |

По видам переломов |

||

Данные критерии были взяты из классиче-ских8 и современных учебников и руководств9, а также из Универсальной классификации переломов (международная европейская класси-фикация)10. Т.о., глубина просмотра составляет более 50 лет. Выбранные нами критерии характеризуются тем, что они выделяют виды повреждений костей, которые обозначаются простыми (несоставными) терминами. В противном случае речь бы шла уже не об одной субъектной ЛСГ, а о взаимодействии её с признаковой ЛСГ, что выходит за рамки данного исследования. При помощи приведённых выше критериев строились простейшие логические образования – бинарные оппозиции и шкалы. Данные образования, в свою очередь, послужили своеобразными строительными блоками, из которых затем была построена разветвлённая иерархически упорядоченная модель семантики ЛСГ {S}.

Главным критерием, на основе которого строится вся классификация повреждений, является Кр1 «По этиологии повреждений». В соответствии с этим критерием выделяются следующие основные виды повреждений: 1) термические; 2) лучевые; 3) дисбарические; 4) механические.

В данной статье рассматривается последний вид повреждений. Дело в том, что современная травматология, как правило, рассматривает только механические повреждения. Все прочие относятся уже не к травматологии, а к экстремальной хирургии (ранее она называлась военно-полевой) и, следовательно, не являются предметом рассмотрения нашей статьи. Итак, согласно критерию Кр2 «По видам механических повреждений», все механические повреждения делятся на: 1) вывихи; 2) переломы; 3) разрывы.

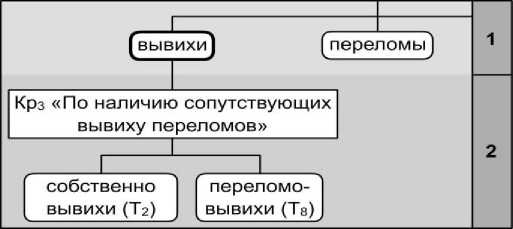

Все вывихи по Кр3 «По наличию сопутствующих вывиху переломов» делятся на переломовывихи (Т8) и собственно вывихи (без переломов вывихнутых костей) (Т2).

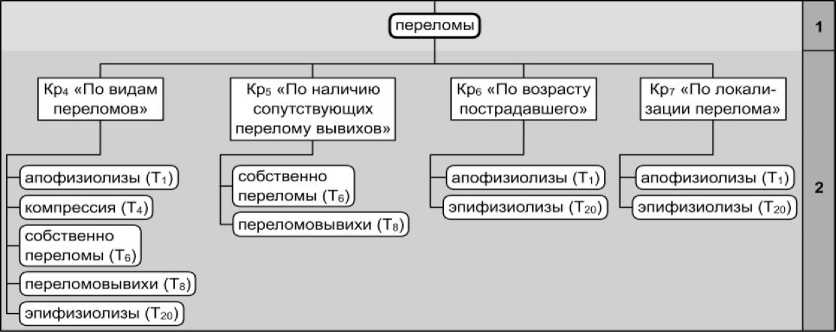

Все переломы делятся согласно основному критерию Кр4 «По видам переломов» на: 1) апофизиолизы (Т 1 ); 2) компрессию (Т4); 3) собственно переломы (Т6); 4) переломовывихи (Т8); 5) эпифизиолизы (Т20).

В свою очередь, критерий Кр5 «По наличию сопутствующих перелому вывихов» отделяет собственно переломы (Т6) от переломов, сочетающихся с вывихами (т.е. переломовывихов). Т.о., термин переломовывих подпадает одновременно под три разных критерия.

Аналогичная ситуация складывается с терминами апофизиолиз (Т 1 ) и эпифизиолиз

(Т20) . Во-первых, они подпадают под классификацию по основному критерию Кр4 «По видам переломов». Во-вторых, апофизиолиз и эпифизиолиз – это переломы, характерные для детского и подросткового возраста, т.е. они могут классифицироваться по критерию Кр6 «По возрасту пострадавшего».

В-третьих, как следствие второго пункта, эти же виды переломов можно было классифицировать по критерию Кр7 «По локализации перелома», поскольку в силу юного возраста пострадавших переломы чаще всего происходят в ростковых зонах костей. Т.о., апо-физиолиз и эпифизиолиз проходят одновременно по тр ё м классификациям по разным критериям. Подобного рода взаимопересечения и дополнительные связи необходимо будет учитывать в дальнейшем при построении графа.

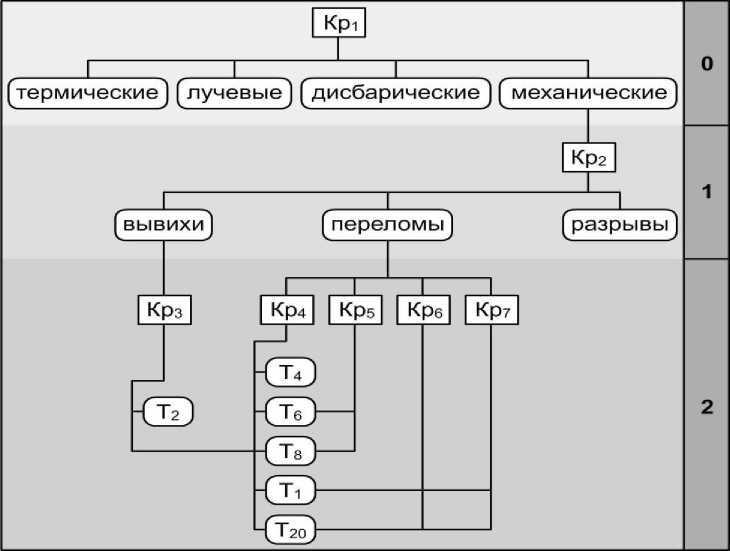

Рис. 1. Граф «Основные виды повреждений»

Следует отметить, что в большинстве доступных нам источников критерии в тексте классификации, как правило, не приводятся. Они либо упоминаются в предшествующем тексте, либо подразумеваются. Исключение составляют две классификации. Первая – это международная TNM-классификация опухолей, в которой каждому выделяемому классу, описанному языком-объектом, предшествует свой критерий. Вторая классификация такого рода – универсальная классификация переломов (УКП), в которой ч ё тко сформулированы все критерии, по которым она строится11.

Итак, в данном разделе мы отобрали критерии выделения семантических групп и рассмотрели, как они структурируют лексику и формируют семантическую структуру ЛСГ {S}. Мы также установили, что критерии относятся к метаязыку, а упорядочиваемая ими лексика – к языку-объекту. На следующем, завершающем этапе мы перейд ё м на стадию моделирования, т.е. к построению графа, который будет представлять собой идеографическую репрезентацию семантической структуры ЛСГ {S}.

-

3. Графическая репрезентация общей структуры семантики субъектной группы составного термина (ЛСГ {S}) с помощью идео-

- графического метода. В данном разделе мы при помощи идеографического метода Ю.Н.Караулова построим граф семантической структуры ЛСГ {S}. Мы несколько расширили данный метод с тем, чтобы с его помощью графически репрезентировать не только язык-объект, но и метаязык, который в данном случае представлен критериями.

Корнем графа семантической структуры ЛСГ {S} будет являться критерий Кр1 «По этиологии повреждений». Согласно данному критерию выделяются четыре основных вида повреждений.

Как видно на Рис.1, корневая вершина Кр1 находится не на первом, а на нулевом уровне иерархии. Как уже говорилось выше, мы рассматриваем лишь механические повреждения. В этой связи при построении модели семантической структуры ЛСГ {S} Кр1 практически не учитывается, однако мы показываем его на графе для полноты и преемственности классификации.

На следующем, первом уровне иерархии находится критерий Кр2 «По видам механических повреждений», который выделяет виды механических повреждений. Как мы помним, это группа состоит из тр ё х противопоставленных друг другу элементов (Рис. 2.).

Теперь рассмотрим каждый вид механических повреждений в отдельности. Все вывихи делятся по критерию Кр3 «Наличие сопутст- вершины образуют бинарную оппозицию вующих вывиху переломов», который нахо- (Рис.3.).

дится на втором уровне иерархии. Дочерние

Рис. 2. Граф «Виды механических повреждений»

Рис. 3. Граф «Виды вывихов»

Рис. 4. Граф «Классификация видов переломов»

Все переломы делятся по критериям Кр4, Кр 5 и Кр6; все они, подобно Кр3, стоят на втором уровне иерархии. Критерий Кр4 выделяет шкалу, а остальные два критерия – бинарные оппозиции (Рис.4).

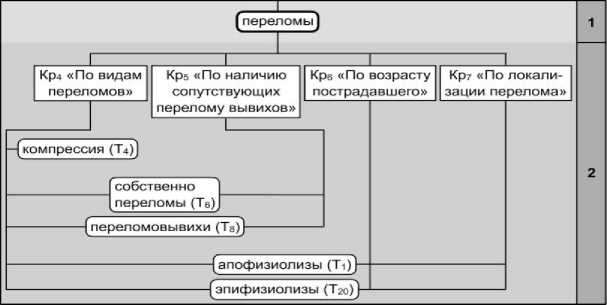

Данный граф иллюстрирует то, о чём уже говорилось выше: некоторые термины попада- ют сразу в несколько субклассификаций по различным критериям. В этой связи графическое представление классификации видов переломов нуждается в оптимизации. Удалим повторяющиеся вершины и установим соответствующие связи (Рис.5).

Рис. 5. Оптимизированный граф «Классификация видов переломов»

Рис. 6. Граф семантической структуры ЛСГ {S}

Теперь мы можем объединить полученные субграфы в общий граф, репрезентирующий семантическую структуру ЛСГ {S} (Рис.6). Итак, мы получили граф в виде неоднородной семантической сети с двумя типами вершин: элементы метаязыка (критерии) представлены прямоугольными вершинами, а элементы языка-объекта (термины) — овальными. Термины являются конечными вершинами графа, его «листьями».

Обсуждение полученных результатов. Провед ё нная нами работа показала, что ЛСГ {S} является строго упорядоченным и иерархически организованным множеством. Описание семантики такой ЛСГ должно включать не только описание терминологии и другой лексики, формирующей язык-объект ЛСГ {S}, но и описание метаязыка, и, прежде всего, критериев выделения тех или иных семантических подгрупп. Переход от описания семантики к е ё моделированию и визуализации с использованием идеографического метода приводит к формированию графа с двумя типами вершин, представленных в речи элементами языка-объекта и предметного метаязыка. Это является принципиальным отличием от древовидного графа Ю.Н.Караулова. При описании данной семантики мы использовали лишь 20 терминов и 7 критериев. Полное описание, а тем более моделирование семантики ЛСГ {S} выходит далеко за пределы данной статьи.

Выводы. Подводя итоги анализа проблемы графической репрезентации семантики ЛСГ

{S}с использованием идеографического метода, мы можем сделать следующие выводы: 1) Визуализация предметной семантики ЛСГ {S} с использованием расширенного идеографического метода Караулова является возможной. Это значительно облегчает восприятие описанной семантики и последующее создание компьютерных моделей. 2) Семантическая структура ЛСГ {S} носит строго иерархический характер; она разв ё ртывает и уточняет корневое понятие «повреждения / травмы» по различным критериям. 3) На основе анализа ответов учащихся и специальной литературы, а также с помощью врачей-экспертов был составлен список из 20 терминов и 6 их нетерминологических синонимов, обозначающих различные виды повреждений костей. 4) В процессе обработки лексического материала были ч ё тко дифференцированы элементы метаязыка и языка-объекта. В результате была построена семантическая модель, состоящая из элементов двух видов (на графе они представлены двумя типами вершин). 5) В ходе анализа семантической структуры субъектной группы {S} было выявлено в общей сложности три уровня метаязыка. 6) В ходе анализа структуры ЛСГ {S} и е ё последующей визуализации в виде графа была выявлена важная дидактическая функция такого подхода: была сформирована лексическая база ЛСГ {S}, описаны виды отношений между е ё элементами, а также выявлены некоторые типичные ошибки учащихся.

PROBLEMS OF IDEOGRAPHIC REPRESENTATION OF THE COMPOUND TERM SUBJECT GROUP SEMANTICS

Список литературы Проблемы идеографической репрезентации семантики субъектной лексико-семантической группы составного термина

- Краснов А.Н. Психолого-педагогические основы технологии открытого тестирования: Монография. -Самара: 2005;

- Краснов А.Н., Слоева Е.А. Языковая репрезентация концептуальной модели анатомического объекта. LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh & Co, 2011.

- Кравец О.А., Ситников Д.Э. О некоторых проблемах моделирования естественного языка. -Тверь: 1992;

- Кубрякова Е.С. Язык и знание. -М.: 2004;

- Митюшин Л.Г. Фрагментный синтаксический анализ: некоторые эксперименты. -Тверь: 1992;

- Петренко В.Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. -М.: 2010.

- Слоева Е.А. Когнитивно-коммуникативный подход к описанию анатомического объекта. -Самара: 2007.

- Евстигнеев В.А. и др. Теория графов (Алгоритмы обработки деревьев). -Новосибирск: 1994;

- Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. -М.: 1976;

- Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. -М.: 1981;

- Коннов В.В. и др. Геометрическая теория графов. -М.: 1999.

- Словарь [Электронный ресурс] Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9506/ЯЗЫК (Дата обращения 21.12.2012).

- Краткий курс травматологии/Под ред. В.Г.Вайнштейн). -Ленинград: 1962. -С. 152.

- Руководство по ортопедии и травматологии. -М.: 1967.

- Краснов А.Ф., Мирошниченко В.Ф., Котельников Г.П. Травматология. -М.: 1995.

- Универсальная классификация переломов. Центр документации AO/ASIF, 1996.