Проблемы использования биотехнологий в сельском хозяйстве: первые результаты работы лаборатории биоэкономики и устойчивого развития ВолНЦ РАН

Автор: Рассохина И.И., Платонов А.В., Мазилов Е.А., Смирнова Ю.М.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Научные обзоры

Статья в выпуске: 3 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Развитие агропромышленного комплекса представляет собой одну из приоритетных задач государства в контексте обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. При этом в последнее время все более выраженным становится вектор развития экологического сельского хозяйства (Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации от 28.02.2024 № 145, Стратегия развития производства органической продукции до 2030 года от 04.07.2023 № 1788-р, документы FAO и пр.). Учитывая, что Северо-Западный федеральный округ специализируется на молочном животноводстве, совершенствование системы кормления крупного рогатого скота, кормопроизводства и кормозаготовки в регионе представляет особую важность. Ферментативно-пробиотические препараты в кормлении животных, стимулирующие рост растений препараты микробного происхождения, биопестициды представляют экологически безопасный путь совершенствования агропромышленного комплекса. В современных геополитических условиях при высоком уровне санкционного давления на Россию необходимость разработки отечественных биопрепаратов и их внедрения становится более очевидной. Одной из задач Вологодского научного центра Российской академии наук в таких условиях является реализация научно-исследовательских проектов, связанных с обеспечением роста экономики и устойчивого развития территорий на основе использования достижений биотехнологии. В связи с этим в декабре 2018 года в структуре центра была создана лаборатория биоэкономики и устойчивого развития. За шесть лет существования лаборатории ее коллективом проведена значительная работа по развитию данного исследовательского направления. В статье поставлена цель проанализировать и обобщить опыт проведения исследований по применению биологических препаратов, внедрение которых в агропромышленный комплекс может способствовать решению проблемы продовольственной безопасности. В рамках работы результаты исследований лаборатории масштабированы на территорию Вологодской области: потенциальный экономический эффект от применения технологии на всем дойном поголовье Вологодской области может достигать 1,1 млрд рублей ежегодно.

Сельское хозяйство, лаборатория биоэкономики и устойчивого развития, агробиотехнологии, ферментативно-пробиотические препараты, микроорганизмы, микотоксины

Короткий адрес: https://sciup.org/147250925

IDR: 147250925 | УДК: 631.147 | DOI: 10.15838/esc.2025.3.99.14

Текст научной статьи Проблемы использования биотехнологий в сельском хозяйстве: первые результаты работы лаборатории биоэкономики и устойчивого развития ВолНЦ РАН

Продовольственная безопасность является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в долгосрочном периоде, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей социально-экономической политики1. К основным направлениям государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности страны относится развитие сельского хозяйства, а также совершенствование его научного потенциала (Мельников и др., 2021; Мухаметгалиев и др., 2021; Вартанова, 2023).

Роль науки в современных экономических условиях заключается в выявлении и выработке мер по совершенствованию агропромышленного комплекса, разработке конкурентоспособной научно-технической продукции в соответствии с потребностями агропромышленного производства, инновационной деятельности на основе научно-технических достижений.

Одним из путей повышения эффективности деятельности АПК выступает использование достижений биотехнологии в сельскохозяйственном производстве. С помощью их рационального применения можно добиться повышения продуктивности животных и растений, качества кормов и сельскохозяйственной продукции, увеличения сроков использования сельскохозяйственных животных, минимизации воздействия на окружающую природную среду (Скрягин, Забайкин, 2023; Темралеева, 2024).

В Северо-Западном федеральном округе России важнейшей отраслью агропромышленного комплекса является молочное скотоводство. По мнению В.Н. Суровцева, он имеет сравнительные преимущества по производству молока по отношению даже к ЦентральноЧерноземному экономическому району с более высоким агробиологическим потенциалом и к европейским странам, что связано с широкими возможностями концентрации производства молока и реализации эффекта масштаба в молочном животноводстве региона (Суровцев и др., 2016).

Многочисленные исследования показывают, что продуктивность крупного рогатого скота (КРС) на 50–60% зависит от системы кормления. Однако именно кормовая база – один из лимитирующих факторов развития скотоводства России. Так, даже в значительной части передовых хозяйств уровень развития кормовой базы не позволяет животным в полной мере реализовать свой генетически запрограммированный продуктивный потенциал: среднее содержание обменной энергии в кормах собственной заготовки редко превышает 9 МДж в кг сухого вещества. При этом, как отмечает А.Л. Зиновенко, для стада с продуктивностью 6–7 тысяч кг молока в год обменная энергия в кормах должна быть не ниже 10 МДж, для стада с продуктивностью 8 тысяч кг – 10,5–11,0 МДж (Зиновенко, 2015). В связи с вышесказанным очевидно, что для агропромышленного комплекса СЗФО РФ одной из приоритетных является проблема увеличения производства высококачественных кормов и их удешевления (Платонов и др., 2023а).

Высокая интенсивность современного сельского хозяйства привела к закономерным изменениям в животноводстве и растениеводстве, выражающимся в чрезмерно интенсивном использовании животных и воднопочвенных ресурсов. В настоящее время осуществляется переход к более экологичным формам ведения сельского хозяйства. Минимизация использования различных химикатов в растениеводстве, отказ от кормовых антибиотиков в животноводстве, повышение эффективности усвоения грубых кормов и снижение доли комбикормов у жвачных животных за счет роста питательной ценности заготавли- ваемых кормов представляют разные аспекты экологичного сельского хозяйства. Имеющиеся преимущества биологических препаратов приводят к возрастанию интереса к ним у производителей сельскохозяйственной продукции (Петров и др., 2022).

Использование микроорганизмов, обладающих различными ферментативными активностями и/или синтетическими способностями, является мировым трендом современного сельского хозяйства. Данный тренд просматривается и в повышении публикационной активности исследователей в отношении использования биологических средств ведения сельского хозяйства. Например, на портале PubMed по запросу «biopreparations» за десятилетний период 1990–1999 гг. найдено 52 публикации, 2000–2009 гг. – 53 публикации, 2010–2019 гг. – 91 публикация, а за пятилетний период 2020– 2024 гг. – 111 публикаций. Кроме того, специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) уже длительное время осуществляют техническую работу в сфере управления микроорганизмами и беспозвоночными для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, включая их использование в программах интегрированной защиты растений. Также специалисты FAO обращают внимание на высокое сохранение пестицидов (40%) в продуктах питания в случае их использовании для защиты растений (Maksimov et al., 2011).

В условиях текущей геополитической обстановки и усиления санкционных ограничений в отношении России особую актуальность приобретает развитие отечественного производства биологических препаратов, а также расширение их использования в агропромышленном комплексе. Это позволит повысить продуктивность сельскохозяйственных культур и улучшить характеристики готовой продукции, что является важным фактором укрепления продовольственной независимости государства. Следует отметить, что значительная зависимость российского АПК от импортных поставок, в том числе семенного материала, пестицидов и кормовых добавок, привела к возникновению серьезных проблем в работе отдельных отраслей агропромышленного сектора (Ерегина, Кузнецова, 2024; Шеламова, 2023).

После формирования Вологодского научного центра Российской академии наук (ВолНЦ РАН) в 2017 году путем присоединения Северо-Западного научно-исследовательского института молочного и лугопастбищного хозяйства (СЗНИИМЛПХ) в качестве обособленного подразделения перечень исследований существенно расширился. Одной из ключевых задач центра стало научнометодическое обеспечение совершенствования существующей системы ведения сельскохозяйственной деятельности. Так, сотрудниками института исследовались роль и способы использования перспективных сортов зернобобовых культур, широкого применения малораспространенных видов и сортов многолетних злаковых трав в составе пастбищных фитоценозов, эффективных агротехнических приемов создания агрофитоценозов разных сроков созревания. Представлены ресурсосберегающие технологии создания высокопродуктивных агрофитоценозов кормовых культур, обеспечивающие повышение их продуктивности и питательности на 5–20% (Вахрушева и др., 2024). Кроме того, изучалось воздействие минеральных удобрений и микробиологического препарата, основой которого является грамположительная спорообразующая бактерия Bacillus subtilis, на урожайность и питательность рапса ярового и пастбищных трав. Отмечено, что инокуляция семян и модификация удобрений препаратом Бисолби-Т способствуют повышению урожайности зеленой массы (Прядильщикова и др., 2024; Чернышева и др., 2025). Исследователями института также изучались вопросы формирования нормированных систем кормления животных, в том числе с применением биопрепаратов (Гусаров, Обряева, 2023). Значительный объем работ института посвящен вопросам разведения КРС в условиях Европейского Севера России (Абрамова и др., 2024). Результаты исследований послужили основой для разработки базы данных «Массив микросателлитных профилей крупного рогатого скота голштинской породы Вологодской области», которая способствует изучению частоты встречаемости аллелей крупного рогатого скота в голштинской популяции Вологодской области и генетического разнообразия в популяции2.

Еще больше расширился перечень задач ВолНЦ РАН в декабре 2018 года, с момента создания новой молодежной лаборатории биоэкономики и устойчивого развития в рамках реализации национального проекта «Наука и Университеты». Лаборатория создавалась с целью реализации научно-исследовательских проектов, связанных с обеспечением роста экономики и устойчивого развития территорий на основе использования достижений биотехнологии. За шесть лет в данном направлении учеными лаборатории сделан значительный качественный шаг вперед в развитии исследований, результаты которых показали практическую значимость биологических препаратов для сельхозтоваропроизводителей, а также других субъектов АПК.

В связи с этим в статье поставлена цель проанализировать и обобщить опыт лаборатории биоэкономики и устойчивого развития ВолНЦ РАН в использовании биологических препаратов, внедрение которых в АПК может способствовать решению проблемы продовольственной безопасности страны.

С учетом молочной специализации АПК Вологодской области научно-исследовательская деятельность лаборатории развивалась в трех направлениях:

-

1) изучение проблемы распространения микотоксинов в заготавливаемых в регионе кормах, а также факторов, на это влияющих (исследования начаты в 2023 году, основной вклад внесли следующие сотрудники лаборатории: А.В. Платонов, И.В. Артамонов, Д.Е. Фалалеева, И.И. Рассохина, С.В. Ерегина);

-

2) изучение действия биологических препаратов на ростовые и продуктивные показатели кормовых культур, а также поиск перспективных для сельского хозяйства штаммов бактерий (исследования начаты в 2019 году, основной вклад внесли следующие сотрудники лаборатории: А.В. Платонов, И.И. Рассохина, Л.В. Сухарева, С.В. Ерегина, М.М. Кузнецова, А.С. Никулина);

-

3) изучение действия ферментативнопробиотических препаратов в кормлении крупного рогатого скота (исследования начаты в 2019 году, основной вклад внесли следующие сотрудники лаборатории: Ю.М. Смирнова, А.В. Платонов, А.С. Литонина, С.В. Сурначева, Н.В. Бурцева).

Лабораторные исследования проводились в ВолНЦ РАН на оборудовании ЦКП «Центр сельскохозяйственных исследований и биотехнологий».

Изучение проблемы распространения микотоксинов в заготавливаемых в регионе кормах, а также факторов, на это влияющих

Реализация данного направления лаборатории была начата в рамках выполнения работ по проекту РНФ (№ 23-26-00163). Оценка содержания различных групп токсинов в заготавливаемых кормах осуществлялась в соответствии с ГОСТ 31653-2012 на анализаторе иммуно-ферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН (Пикон, Россия), с помощью стандартных тест-систем МУЛЬТИСКРИН® производства КомПродСервис (Беларусь) и R-Biopharm (Германия). При проведении исследований чистыми от микотоксинов считались образцы, в которых их содержание было меньше нижнего предела обнаружения тест-систем. Уровни предельно допустимой концентрации (ПДК), которые отражены в ветеринарно-санитарных требованиях Таможенного союза (утверждены решением Комиссии Таможенного союза ЕвроАзЭС от 18.06.2010 № 317), регламентируют содержание микотоксинов в таких кормах, как пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др., обходя вниманием сочные и грубые корма. Значения уровней ПДК для вышеперечисленных культур не имеют существенных различий, поэтому мы в своей работе руководствовались данными нормами: сумма афлотоксинов (по афлотоксину В1, с учетом того что основную часть этой суммы составляет афлатоксин В1) – 5 мкг/кг, охратоксин-А – 5 мкг/кг, Т-2 токсин – 60 мкг/кг, зеараленон – 500 мкг/кг, ДОН – 1000 мкг/кг (Платонов и др., 2024b).

Всего за 2023–2024 гг. на содержание микотоксинов исследовано 404 образца корма, заготовленного хозяйствами Вологодской области. Образцы представлены сеном (28 шт.), сена-жом (18 шт.), зерносенажом (12 шт.), зерном

(18 шт.), зеленой массой (38 шт.), силажом (30 шт.) и силосами различного состава (257 шт.): бобово-злаковый, злаковый, кукурузный и разнотравный силос. На содержание суммы афлатоксинов проанализировано 318 образцов корма, охратоксина-А – 308, зеараленона – 246, дизок-синиваленола (ДОН) – 238, Т-2 токсина – 178. У 234 образцов заготавливаемого корма проведено комплексное определение 4–5 токсинов.

Результаты исследования показали, что 99% изученных образцов в той или иной мере заражены микотоксинами, при этом все анализируемые образцы были заражены афлатоксинами и зеараленоном, 97% – охратоксином-А и менее трети образцов – ДОН, причем значительная часть образцов подвержена контаминации двумя и более микотоксинами. Образцы зерна, зеленой массы и сенажа содержали микотоксины ниже уровня ПДК, в образцах сена преобладающим контаминантом являлся Т-2 токсин, содержание которого в 9 раз выше уровня ПДК. По результатам анализов силосов разного состава обнаружено, что наиболее зараженными являлись бобовые и злаковые моновидо-вые силосы: превышение ПДК по сумме афлатоксинов в среднем составило 4,1–4,2 раза, по охратоксину-А – 1,1–1,3 раза. Мониторинг содержания микотоксинов показал, что в образцах злаково-бобового силоса с увеличением срока хранения возрастает содержание ряда микотоксинов. Так, сумма афлатоксинов через три-четыре недели после заготовки составила 3,27 мкг/кг, через 4 месяца – 5,74 мкг/кг, через 10 месяцев – 22,31 мкг/кг. Аналогичная тенденция наблюдалась при определении зеаралено-на. Содержание охратоксина-А, напротив, несколько снижалось. Наиболее подверженными заражению микотоксинами оказались силос, силаж и сенаж, где содержание микотоксинов часто превышало ПДК. При этом ботанический состав силосов не внес ощутимого вклада в распространение микотоксинов. Наиболее опасными с точки зрения распространения и количественного содержания оказались афлатоксины и охратоксин-А (Платонов и др., 2024а; Платонов и др., 2024b).

Полученные в работе результаты дают представление о широте проблемы и необходимости своевременного анализа кормов на содержание микотоксинов. Сельхозпредприятиям следует внедрять практики/меры, позволяющие избегать вероятность контаминации кормов, пищевого сырья и продуктов животноводства микотоксинами, а также осуществлять мероприятия по снижению негативного влияния на организм животных при употреблении контаминированных кормов.

Один из возможных путей снижения уровня контаминации кормов токсинами – использование биологических препаратов при возделывании биомассы, ее силосовании, а также в кормлении животных (Кучинский и др., 2023). Эти вопросы затронуты в исследованиях лаборатории биоэкономики и устойчивого развития.

Изучение действия биологических препаратов и суспензии штаммов перспективных микроорганизмов на ростовые и продуктивные показатели культур

В рамках исследований использовались следующие экспериментальные препараты для стимуляции роста и повышения продуктивности растений: «Натурост» (создан на основе бактерий B. subtilis № 111), «Натурост-М» (основа – B. megaterium B-4801) и «Натурост-Актив» (основа – Lactobacillus buchneri 600). При производстве препаратов бактерии культивировались на питательной среде, которая включала в себя свекловичную мелассу (2%) и минеральные соли, источником азота служил нитрат натрия. В 1 мл препарата содержание живых бактерий исходного штамма составляло не менее 1x108 КОЕ. Оценка действия данных экспериментальных препаратов осуществлялась путем постановки лабораторных, мелкоделяночных (2019–2023 гг.) и производственных (4 опыта за период 2020–2023 гг.) полевых опытов. В мел-коделяночных полевых опытах биопрепараты вносили путем предпосевного замачивания семян в день посева на 1–2 ч (1 мл препарата / 1 л воды), повторное внесение – путем опрыскивания вегетирующих органов раствором препарата в той же концентрации (у злаковых культур – в фазу кущения, у кормовых трав – через месяц после появления всходов / через 3 недели после укоса). В производственных условиях осуществлялась предпосевная обработка семян зерновых культур протравливателем вместе с биопрепаратом 1 л / 100 л рабочего раствора, второе внесение в фазу кущения совместно с внекор- невой подкормкой 1–2 л/га (расход рабочего раствора – 200–250 л/га), в опытах с кормовыми травами вносили препарат в тех же концентрациях во время внекорневой подкормки после скашивания почвопокровной культуры или после перезимовки.

Оценка действия экспериментальных препаратов на кормовые травы в рамках мелкоде-ляночных полевых опытов осуществлялась с райграсом (Платонов и др., 2021), клеверотимофеечной травосмесью (Платонов, Рассохина, 2023; Платонов и др., 2023с; Рассохина и др., 2023) и горохоовсяной травосмесью (Платонов и др., 2024с). Производственные опыты экспериментальных препаратов были поставлены с клеверотимофеечной травосмесью на базе хозяйств ООО «Зазеркалье» (Платонов и др., 2023с) и СПК «Племенной конный завод «Вологодский» (Платонов, Рассохина, 2023).

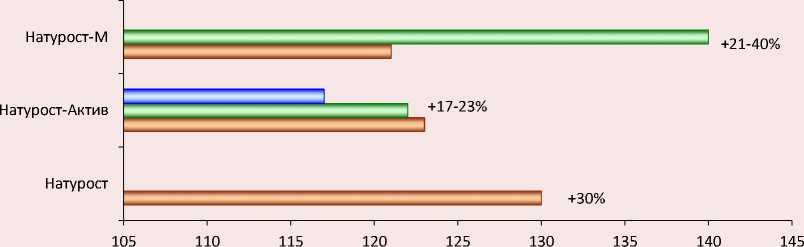

В исследованиях И.И. Рассохиной с соавторами показано, что под действием изучаемых микробных препаратов выход зеленой и сухой массы клеверотимофеечной травосмеси возрастал на 17–33 и 21–30%, при этом наблюдалось увеличение обменной энергии до 8%, содержания кормовых единиц до 17% (Рассохина и др., 2023). Действие препарата «Натурост-М» на продуктивность и питательную ценность клеверотимофеечной травосмеси подтверждено в производственном опыте на полях СПК «Племенной конный завод «Вологодский»: зеленая масса травосмеси при внесении препарата «Натурост-М» увеличивалась на 36%, сухая – на 40%, содержание протеина в сухой массе – на 36% (Платонов, Рассохина, 2023). Результаты изучения действия препарата «Натурост-Актив» также подтверждены в условиях реального хозяйства (ООО «Зазеркалье»). Показано, что сбор зеленой массы при внесении препарата возрастал на 10–17%, сухой – на 9–22%, питательная ценность по общему содержанию кормовых единиц в 1 кг биомассы – на 6% ( рис. 1 ).

Помимо действия изучаемых микробных препаратов на многолетнюю клеверотимофеечную травосмесь в рамках полевых мелкоде-ляночных исследований было показано воздействие препаратов серии «Натурост» на горохоовсяную травосмесь: биомасса горохоовсяной травосмеси возрастала до 26%. Отмечено неко-

Рис. 1. Увеличение массы сухого вещества клеверотимофеечной травосмеси при действии экспериментальных микробных препаратов (2020–2023 гг.)

□ Опыт на базе ООО «Зазеркалье»

□ Оыт на базе СПК «Племенной конный завод «Вологодский»

□ Многолетний мелкоделяночный опыт

Источники: (Платонов и др., 2023с; Рассохина и др., 2023).

торое увеличение питательной ценности как самой травы, так и силоса, из нее заготовленного (Платонов и др., 2024с). Аналогичное действие препаратов было выявлено на райграсе однолетнем: установлено увеличение продуктивности зеленой массы райграса до 41% и сохранности питательных веществ в полученном силосе. Выход кормовых единиц и обменной энергии в силосуемой массе райграса опытных вариантов превышал контроль до 53 и до 43% соответственно (Платонов и др., 2021).

Оценка действия экспериментальных препаратов на зерновых культурах в рамках мелко-деляночных полевых опытов (табл. 1) осуществлялась на ячмене сорта Сонет (Платонов и др., 2023b; Платонов и др., 2024d; Рассохина, Платонов, 2023а), овсе сортов Лев (Платонов и др., 2022; Рассохина и др., 2024) и Яков (Платонов и др., 2022; Platonov et al., 2023), а также пшенице сорта Дарья (Рассохина и др., 2024). Произ- водственный опыт с испытуемыми препаратами на ячмене яровом сорта Сонет был поставлен в 2020 году на полях СХПК Колхоз «Передовой» (Рассохина, Платонов, 2023а) и в 2022 году – СПК (Колхоз) «Племзавод Пригородный» (Платонов и др., 2024d).

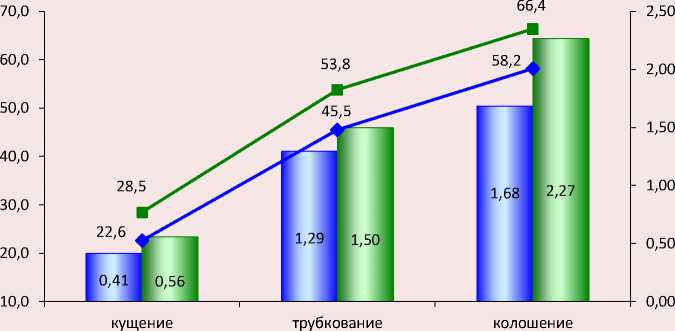

В исследованиях А.В. Платонова с соавторами показано, что препарат «Натурост» в рамках проведения трехлетних мелкоделяночных полевых опытов способствовал увеличению ростовых и продуктивных параметров ячменя: сухая масса возрастала на 29–33%, содержание хлорофилла – на 3–16%, зерновой продуктивности – на 7–19%. Производственный опыт 2022 года подтвердил полученные ранее результаты, выявлено увеличение высоты растений при внесении препарата «Натурост» на 14– 26%, сырой и сухой массы – на 14–46% ( рис. 2 ), зерновой продуктивности – на 14% (Платонов и др., 2024d).

Таблица 1. Прибавка зерна опытных культур при использовании экспериментальных препаратов (мелкоделяночные опыты), %

|

Препарат |

Ячмень сорт Сонет |

Овес сорт Лев |

Овес сорт Яков |

Пшеница сорт Дарья |

|

Натурост |

+ 7–19 |

+ 6–29 |

+ 14–35 |

+ 5–6 |

|

Натурост-Актив |

+ 8–26 |

+ 13–29 |

+ 2–25 |

+ 9 |

|

Натурост-М |

+ 7–9 |

+ 15–17 |

+ 12–31 |

+ 5–10 |

|

Источник: результаты исследований авторов. |

||||

Рис. 2. Динамика ростовых параметров ячменя в производственном опыте на базе СПК (Колхоз) «Племзавод Пригородный» (2022 г.)

Сухая масса, г

Контроль

Натурост

Высота, см

Контроль

Натурост

Источник: (Платонов и др., 2024d).

Результаты изучения действия препарата «Натурост-М» на рост и продуктивность ячменя свидетельствуют, что площадь ассимиляционной поверхности ячменя увеличилась на 15%, а содержание фотосинтетических пигментов – на 10–36%, что позволяет предполагать большую энергообеспеченность опытных растений по сравнению с контролем. Данное предположение согласуется с показателями сухой массы (возрастает на 3–19%) и зерновой продуктивностью (на 7–9%, см. табл. 1) (Платонов и др., 2023b).

Действие препарата «Натурост-Актив» привело к увеличению урожайности ячменя сорта Сонет на 8–26%. Кроме того, при внесении препарата «Натурост-Актив» увеличилась площадь отдельного листа ячменя до 16%, содержание хлорофиллов – на 18–49%, каротиноидов – на 13–17%, сухой массы – на 12–65%. Результаты ростостимулирующего эффекта препарата были подтверждены в условиях реального хозяйства: зерновая продуктивность ячменя превзошла контроль на 14% (Рассохина, Платонов, 2023а).

Площадь листовой поверхности овса сорта Яков при внесении препаратов «Натурост» и «Натурост-М» превосходила контроль на 12–40 и 15–33%, сухая масса – на 9–59 и 9–58% соответственно. Активация роста опытных вариантов способствовала увеличению итоговой зерновой продуктивности овса на 20–25% (Platonov et al., 2023). Действие данных препаратов продемонстрировано и на овсе сорта Лев: в фазу трубкования различия по сухой массе составляют 38–59%, по сырой массе – 41–66%. По зерновой урожайности различия опытных вариантов относительно контроля достигают 6–29 и 15–17% (см. табл. 1) соответственно препаратам «Натурост» и «Натурост-М» (Платонов и др., 2022). Препарат «Натурост-Актив» способствовал достоверному повышению сухой массы овса сорта Лев на 16–48%, сырой массы – на 18–37%. Зерновая продуктивность овса превзошла контроль на 13–29% (Рассохина и др., 2024).

Эффективность действия препарата «Натурост-М» продемонстрирована и на пшенице мягкой в условиях региона. Показатель накопления сухой массы опытного варианта превзошел контроль на 17–55% в 2020 году, на 9–21% в 2021 году и на 6–22% в 2022 году. Зерновая продуктивность пшеницы в рамках полевых опытов достигала 28,3–34,5 ц/га, препарат «Натурост-М» увеличивал данный показатель на 5–10% (Рассохина и др., 2024).

Помимо изучения действия готовых экспериментальных препаратов на ростовые и продуктивные показатели сельскохозяйственных культур лаборатория с 2020 года занимается изучением суспензии перспективного штамма Pseudomonas sp. GEOT18. Бактерии Pseudomonas sp. GEOT18 выделены из внутренних тканей стеблекорневых тубероидов генеративных особей Dactylorhiza incarnata (L.) Soo в лаборатории молекулярной генетики и биотехнологии Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Штамм идентифицирован с помощью молекулярно-генетического анализа нуклеотидной последовательности фрагмента гена 16S рРНК, а полученная последовательность депонирована в базу данных GenBank (MT180656). Суспензию штамма Pseudomonas sp. GEOT18 получали на среде LB в условиях постоянного перемешивания при температуре 24 °С в течение 16–18 ч. Обработку растений суспензией штамма проводили дважды: перед посевом (инокуляция семян в течение 30 минут) и в фазу кущения (опрыскивание филлосферы до появления капель мелкодисперсной росы). Для обработки растений в контрольном варианте по той же схеме использовали воду (Рассохина, Маракаев, 2023; Рассохина, Платонов, 2023b).

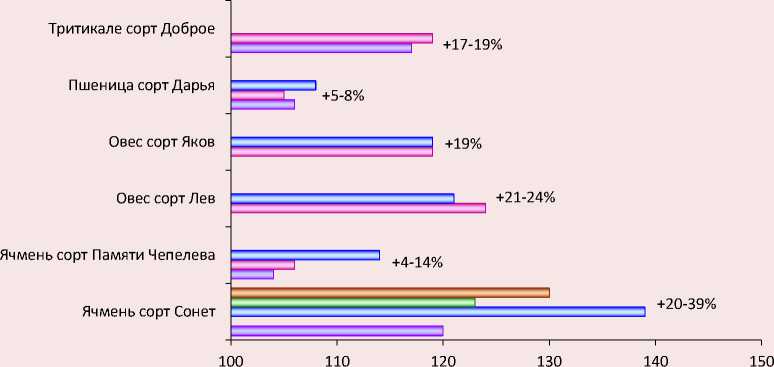

В рамках лабораторных опытов методами водной и почвенной культуры на овсе сорта Лев показана возможность суспензии активизировать рост растений уже на первых этапах вегета- ции (Рассохина и др., 2020), а в рамках полевых опытов 2020–2024 гг. подтверждена эффективность использования суспензии в качестве стимулятора роста зерновых культур: овса, ячменя (Рассохина, Маракаев, 2023; Рассохина, Платонов, 2023b), пшеницы (Рассохина, Платонов, 2021) и тритикале (Рассохина и др., 2022). Показано, что в опыте 2020 года обработка суспензией штамма Pseudomonas sp. GEOT18 вызывает у ячменя увеличение сухой массы (до 53%) и площади ассимиляционной поверхности (до 21%), при этом у растений ячменя сорта Сонет на протяжении всей вегетации наблюдается повышение содержания пигментов. В результате зерновая продуктивность ячменя сорта Сонет возрастает на 20% относительно контроля (Рассохина, Маракаев, 2023). При этом различия опытного и контрольного варианта ячменя сорта Сонет в исследованиях 2022 года становятся еще более выраженными на всем протяжении вегетации, разница по зерновой продуктивности достигает 46% (Рассохина, Платонов, 2023b). У ячменя, как и у других культур, вне зависимости от условий вегетационного периода зерновая продуктивность при использовании суспензии штамма Pseudomonas sp. GEOT18 возрастала (рис. 3).

Рис. 3. Зерновая продуктивность культур при действии суспензии штамма Pseudomonas sp. GEOT18, % относительно контроля

2024 2023 2022 2021 2020

Источник: результаты исследований авторов.

В настоящее время исследования лаборатории в рамках данного направления углубляются и сводятся к поиску перспективных с точки зрения агропроизводства штаммов бактерий из различных частей местных растений. Развитие агропроизводства экологически безопасными методами является одним из приоритетных направлений деятельности в России, что отражено в актуальных нормативных документах: Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 28.02.2024 № 145) и Стратегии развития производства органической продукции до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1788-р).

Изучение действия ферментативно-пробиотических препаратов в кормлении крупного рогатого скота

Научно-хозяйственные эксперименты по исследованию действия пробиотических препаратов проводились в условиях животноводческих сельхозпредприятий Вологодской области: АО «Племзавод Родина» (Вологодский район), СХПК Колхоз «Передовой» (Вологодский район), СПК «Колхоз Андога» (Кадуй-ский район), ООО «Заря» (Чагодощенский район), ООО «Зазеркалье» (Грязовецкий район). В рамках исследований лаборатории было изучено действие пробиотических препаратов для кормления КРС: «Целлобактерин+», «Румит», «Румит-V».

Препарат «Румит» представляет собой ассоциацию выделенных из рубца северного оленя ( Rangifer tarandus ) бактерий (родов Bacillus, Bac-teroides, Porphyromonas, Pseudomonas и др.), нанесенных на подсолнечниковый шрот в количестве 2x10 7 КОЕ/г и высушенных с получением сухого концентрата в виде порошка. Результаты лабораторных исследований позволили идентифицировать наиболее перспективный штамм из ассоциации бактерий – Bacillus velezensis . Сотрудниками ООО «Био-троф» установлено, что данный штамм способствует разложению целлюлозы, обладает антагонистическими свойствами по отношению к ряду патогенных микроорганизмов, не лишен способности к биодеструкции микотоксинов. Препарат «Румит-V» создан на основе штамма

B. velezensi , который нанесен на подсолнечни-ковый шрот в количестве 2x10 7 КОЕ/г. На начальных этапах исследования в сравнительном аспекте использовался широко известный пробиотик «Целлобактерин+», который представлен штаммом Enterococcus faecium 1-35, нанесенным на подсолнечниковый шрот в количестве не менее 106 КОЕ/г.

Исследование действия ферментативнопробиотических препаратов на здоровье и продуктивность крупного рогатого скота осуществлялось в рамках постановки опытов на коровах черно-пестрой (Литонина и др., 2020; Смирнова, Платонов, 2020; Смирнова и др., 2023b; Смирнова и др., 2023c; Платонов и др., 2024e; Сурначева и др., 2024) и айрширской (Смирнова и др., 2023а) пород. Кроме того, исследования были проведены на телятах в период молочного вскармливания (Литонина и др., 2022; Смирнова и др., 2022).

Результаты по оценке действия препаратов «Румит» и «Целлобактерин+» на базе ООО «Зазеркалье» показаны в работах (Литонина и др., 2020; Смирнова, Платонов, 2020). Можно отметить, что данные препараты повышали надой базисной жирности на 7–11 и 5% соответственно, выход молочного жира – на 5–11 и 4–5%, выход молочного белка – на 6–10 и 2–8%, что позволяло получить дополнительную прибыль в сутки 24,50–77,95 и 15,44–29,51 рубля соответственно препаратам «Румит» и «Целлобак-терин+» ( табл. 2 ).

В исследованиях Ю.М. Смирновой с соавторами отмечено, что использование пробиотика «Румит» в кормлении коров айрширской породы (опыт на базе ООО «Заря») повышает активность рубцовой микрофлоры на 28%, способствует увеличению содержания в крови общего белка на 14%, снижению мочевины на 19% и билирубина на 21%. В результате использование пробиотика повышало молочную продуктивность коров айрширской породы на 7%. Как следствие, затраты энергетических кормовых единиц на производство продукции сократились на 5%. Дополнительная прибыль от реализации молока в опытной группе составила 37,32 рубля на голову в сутки (Смирнова и др., 2023а).

Таблица 2. Результаты изучения препаратов «Целлобактерин+» и «Румит» в научно-производственных опытах на молочных коровах

|

Показатель |

СХПК Колхоз «Передовой» |

АО «Племзавод Родина» |

||||

|

Контроль |

Румит |

Целлобактерин+ |

Контроль |

Румит |

Целлобактерин+ |

|

|

Надой базисной жирности, кг |

31,8 ± 1,1 |

35,4 ± 1,4* |

33,3 ± 1,5 |

30,9 ± 1,9 |

33,2 ± 1,1 |

32,4 ± 2,0 |

|

Валовой выход молочного жира, кг |

84,4 ± 3,1 |

94,0 ± 3,7* |

88,7 ± 4,0 |

79,8 ± 4,80 |

83,6 ± 3,33 |

82,6 ± 5,03 |

|

Валовой выход молочного белка, кг |

74,4 ± 2,3 |

82,1 ± 3,0* |

80,6 ± 3,4 |

74,9 ± 4,74 |

79,1 ± 5,52 |

76,6 ± 4,17 |

|

Валовой надой за период опыта, кгa) |

2481 |

2764 |

2609 |

2346 |

2458 |

2429 |

|

Стоимость дополнительного молока, руб. b) |

- |

7960,78 |

3600,64 |

- |

3150,56 |

2334,79 |

|

Дополнительная прибыль в сутки, руб. |

- |

77,95 |

29,51 |

- |

24,50 |

15,44 |

Примечание: * – Разница с контролем статистически достоверна при р<0,05; a) – рассчитаны исходя из количества молока базисной жирности; b) – средняя цена реализации молока – 28,13 руб.

Источники: (Литонина и др., 2020; Смирнова, Платонов, 2020).

Как следует из полученных данных, препарат «Румит» проявил себя эффективнее в сравнении с препаратом «Целлобактерин+», в связи с чем исследования и модернизация данного препарата продолжились. Его усовершенствованная форма представляет собой «Румит-V», производство которого оказалось более выгодным. Эффективность действия новой формы препарата изучалась на базе ООО «Зазеркалье» ( табл. 3 ).

Видно, что надой базисной жирности при скармливании препарата «Румит-V» возрастает на 5% относительно контроля (у препарата «Румит» – выше контроля на 1%), выход молочного жира – на 8% (на 7%), выход молочного белка – на 2% (на 1%). Наблюдаемое увеличение продуктивности при скармливании препарата

«Румит-V» позволило получить дополнительно 71,57 рубля в сутки, при использовании препарата «Румит» – 56,03 рубля в сутки. Также отмечено, что включение в рационы животных кормовых добавок «Румит» и «Румит-V» способствовало увеличению плотности инфузорной фауны по сравнению с контрольной группой на 68% и в 3 раза соответственно (Платонов и др., 2024е; Сурначева и др., 2024). В рамках исследований также выявлено, что у коров, которым скармливали препарат «Румит», отмечено повышение плотности инфузорий в рубце на 45% (Смирнова и др., 2023b). Кроме того, установлено, что изучаемые пробиотики приводили к стимуляции пищевого поведения: коровы на 13–26% дольше поедали корм, время пережевывания возрастало на 9–14% (Смирнова и др., 2023c).

Таблица 3. Результаты изучения препаратов «Румит» и «Румит-V» в научно-производственном опыте на молочных коровах на базе ООО «Зазеркалье»

|

Показатель |

Контроль |

Румит |

Румит-V |

|

Надой базисной жирности, кг |

31,3 ± 0,7 |

31,6 ± 1,0 |

33,0 ± 0,4* |

|

Валовой выход молочного жира, кг |

32,9 ± 1,5 |

35,2 ± 2,9 |

35,6 ± 0,5 |

|

Валовой выход молочного белка, кг |

32,7 ± 1,1 |

32,9 ± 1,3 |

33,4 ± 0,1 |

|

Валовой надой за период опыта, кгa) |

2881 ± 127 |

2906 ± 122 |

3032 ±1 31 |

|

Стоимость дополнительного молока, руб. b) |

- |

6167,92 |

7566,46 |

|

Дополнительная прибыль в сутки, руб. |

- |

56,03 |

71,57 |

|

Примечание: * – Разница с контролем статистически достоверна при р < 0,05; a) – рассчитаны исходя из количества молока базисной жирности; b) – средняя цена реализации молока – 28,13 руб. Источники: (Смирнова и др., 2023; Платонов и др., 2024e; Сурначева и др., 2024). |

|||

Эффективность пробиотика «Румит» доказана и в исследованиях на телятах чернопёстрой породы в возрасте 1,5–2 месяца на базе СПК «Колхоз Андога» (Кадуйский район): при скармливании пробиотика в количестве 15 г/гол./сут. наблюдается валовый прирост массы животных до 74,2 кг, что на 4% снижает затраты кормов на единицу получаемой продукции (Литонина и др., 2022). Также в рамках исследований отмечено, что у телят опытной группы содержание в крови общего белка повысилось на 8%, глюкозы – на 22%, содержание мочевины снизилось на 13%, билирубина и холестерина – на 6 и 12% соответственно (Смирнова и др., 2022).

Таким образом, научные результаты, полученные лабораторией биоэкономики и устойчивого развития, демонстрируют эффективность применения биологических препаратов в кормлении КРС (как молочных коров разных пород, так и телят), в активации ростовых процессов растений, повышении продуктивности и качества заготавливаемых сельхозпредприятиями кормов. Также доказана важность микотоксикологи- ческого анализа кормов, заготавливаемых хозяйствами региона.

В целях оценки экономического эффекта для региона от применения исследуемых разработок (новых препаратов «Румит» и «Румит-V») были проведены расчеты на основе результатов экспериментов на базе четырех животноводческих хозяйств Вологодской области. Выявлено, что за 90 дней дополнительная прибыль в группе коров, получавших к основному рациону пробиотик «Румит», составила 2205,0–7015,5 рубля с головы, а в группе с использованием «Румит-V» – 6441,3 рубля с головы. Таким образом, дополнительная прибыль с одной головы за лактацию составит 7428,5– 23 777,8 рубля ( табл. 4 ).

В таблице 5 представлены результаты по масштабированию опыта лаборатории по применению ферментативно-пробиотических препаратов «Румит» и «Румит-V» на территорию Вологодской области. При этом потенциальный экономический эффект от применения технологии на всем дойном поголовье Вологодской области может достигать 1,1 млрд рублей ежегодно.

Таблица 4. Экономический эффект от использования сельхозпредприятиями биопрепаратов «Румит» и «Румит-V»

|

Индикатор |

Препарат «Румит» |

Препарат «Румит-V» |

Средние данные |

|||

|

СХПК Колхоз «Передовой» |

АО «Племзавод Родина» |

ООО «Заря» |

ООО «Зазеркалье» |

|||

|

Дополнительная прибыль в сутки, руб. с гол. |

77,95 |

24,50 |

37,61 |

56,03 |

71,57 |

53,53 |

|

Годовой экономический эффект, тыс. руб. с гол. |

23,78 |

7,48 |

11,47 |

17,09 |

21,83 |

16,33 |

|

Примечание: общая длительность лактации – 305 дней в год; расчет осуществлялся на основании цен года проведения исследований. Источник: результаты исследований авторов. |

||||||

Таблица 5. Потенциальный экономический эффект для региона от внедрения сельхозпредприятиями результатов поставленных производственных экспериментов

Индикатор Эффект с одной головы Вологодский район Вологодская область Размер дойного стада, ед. 1 17387 69507 Годовой экономический эффект, тыс. руб. 16,33 283929,71 1135049,31 Примечание: взяты усредненные данные по двум препаратам, общая длительность лактации – 305 дней в год. Составлено по: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (2025). Вологдастат: Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 20.04.2025).

Заключение

Таким образом, технологические решения лаборатории биоэкономики и устойчивого развития ВолНЦ РАН путем внедрения препаратов микробного происхождения в сельскохозяйственное производство (как в систему кормления, так и кормопроизводства) способны повысить эффективность АПК Вологодской области. Это в свою очередь окажет влияние на обеспечение продовольственной безопасности России.

Резюмируя, следует отметить, что лаборатория находится на этапе становления. Перед научным коллективом стоит задача определить ключевое направление исследований, а также сформировать свой исследовательский профиль. Исходя из имеющихся государственных задач, а также возможностей инфраструктуры ВолНЦ РАН и коллектива, целесообразным видится движение в сторону создания собственных препаратов микробного происхождения для агропроизводства региона. Реализация данного направления позволит обеспечить сельхозтоваропроизводителей биологическими препаратами, которые в условиях Вологодской области окажутся наиболее эффективными. Для достижения такой амбициозной задачи уже сегодня сотрудниками лаборатории начаты поисковые исследования, которые сводятся к выделению, изучению и отбору биотехнологически перспективных штаммов бактерий из различных частей аборигенных растений. Отдельная ветвь поиска будет сводиться к возможности бактерий производить деструкцию микотоксинов.