Проблемы изучения традиций знаменного распева в старообрядческих общинах Приморского края: теоретические и методологические аспекты

Автор: Балановская Т.П.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Филология. Культурология

Статья в выпуске: 3 (23), 2013 года.

Бесплатный доступ

Описывается современное состояние знаменного пения в богослужебно-певческой практике старообрядческих общин Приморского края, рассматриваются некоторые теоретические и методологические аспекты проблемы. Приведены результаты сравнительного анализа крюковой записи погласицы малого знаменного распева «Грядет чернец» и вариантов этой погласицы, использующихся в поповских и беспоповских общинах края.

Старообрядцы, знаменный распев, богослужебно-певческая традиция

Короткий адрес: https://sciup.org/170175409

IDR: 170175409 | УДК: 783.2

Текст научной статьи Проблемы изучения традиций знаменного распева в старообрядческих общинах Приморского края: теоретические и методологические аспекты

Актуальность изучения церковно-певческой культуры старообрядцев Приморья в настоящее время вызвана современным состоянием общин. Вследствие многочисленных репрессий в отношении старообрядчества в советский период, певческая традиция в поповских общинах края была утрачена, а немногочисленные общины беспоповцев прекращали свое существование с течением времени в силу естественных причин – ухода из жизни членов общины. Ситуация изменилась в конце XX – начале XXI в. В 1992 г. началось возрождение старообрядческих поповских общин Белокриницкого согласия. В поисках истинной веры в старообрядчество пришли молодые образованные неофиты. Их усилиями были созданы и зарегистрированы новые общины.

В 2009–2011 гг. на север Приморья переселилось 15 семей (около 60 чел.) старообрядцев-беспоповцев из Уругвая и Боливии, сохранивших богослужебно-певческие традиции и традиционный уклад жизни старообрядческой семьи. Таким образом, в настоящее время в общинах Приморского края наблюдаются две тенденции богослужебно-певческой практики: дискретность певческой традиции и попытки ее реконструкции (у поповцев) и континуальность певческих традиций латиноамериканских эмигрантов-беспоповцев, сохранявших древние напевы в условиях жесткой изоляции от инокультурной среды.

В 2009 г. была начата работа по сбору певческого материала в старообрядческих общинах края, включающая знакомство и беседы с члена- ми общин, посещение и аудиозаписи богослужений. Выяснилось, что в общинах продолжаются традиции пения по ненотированным крюковым певческим книгам. Учитывая устно-письменный характер данной традиции, когда большое значение имеет принцип трансляции напева непосредственно от носителя, мы поставили задачу выяснить степень сохранности знаменной монодии при подобном способе передачи с помощью сравнения соответствия крюковой записи современным вариантам напева в старообрядческих общинах Приморского края.

В связи с тем что певческий репертуар общин достаточно разнообразен и существуют различные формы богослужебного пения (пение напев-кой, на глас, по крюкам), из всего собранного материала были отобраны песнопения, бытующие в разных общинах и описанные в музыковедческой литературе в связи с изучением богослужебнопевческих традиций в иных регионах России. Кроме того, поставленная задача вызвала необходимость расшифровки крюковых записей, что стало возможным после изучения музыкальнотеоретических исследований отечественных палеографов и медиевистов XIX и XX вв.

Певческая культура старообрядцев привлекает внимание исследователей как источник по изучению древнерусского музыкального искусства с середины XIX в. За несколько столетий существования знаменного распева были выработаны не только разнообразные принципы записи песнопений, но и созданы теоретические основы этого искусства. В русской классической медиевистике – работах Д.В. Разумовского [14], С.В. Смоленского [16], А.В. Преображенского [13] – была предпринята попытка воссоздать теорию древнерусского пения на материале знаменного распева. Изучая исторические документы и письменные памятники древнерусского певческого искусства, исследователи видели в староверах носителей певческих традиций Средневековья, не утративших основ теории знаменного пения и сохранивших принципы его исполнения. В их работах знаменный распев был исследован в его силлабо-мелизматической редакции. Публикация крюковых азбук, сводов попевок, лиц и фит, как главных музыкально-речевых единиц песнопения, стала фундаментальной базой для расшифровок песнопений и понимания, по вы- ражению Д.В. Разумовского, их «технического строения» [11, с. 13].

Новый этап в исследовании отечественной средневековой культуры открывает медиевистика ХХ в., в которой более полно и подробно рассматриваются все типы русской монодии. В силлабическом знаменном распеве изучались источники, жанры, нотация. Строение песнопений было проанализировано на материале памятников древнейшего периода с использованием метода семиографического и структурнотекстологического анализа (Н.Д. Успенский, Ю.В. Келдыш, Н.С. Серегина, З.М. Гусейнова, Т.Ф. Владышевская, Г.В. Алексеева, А.Н. Кручинина, И.Е. Лозовая) [11, с. 14–15]. М.В. Бражникову принадлежит приоритет в прочтении крюковых партитур знаменного силлабического многоголосия. Его исследования «Многоголосие знаменных партитур» [3] и «Русская певческая палеография» [4] стали для ученых будущих поколений базовым материалом.

Перечисленные работы легли в основу всех современных расшифровок, но наиболее точно в настоящее время поддаются расшифровке песнопения тех певческих книг, в которых имеются киноварные пометы, указывающие на звуковы-сотность, что облегчает переведение крюковой записи в современную нотацию.

Изученные певческие книги, которые мы обнаружили в разных общинах Приморского края, относятся к одному типу – это поповские пометные (т. е. содержащие киноварные пометы) издания Л. Калашникова начала XX в. Во всех общинах имеются книги: Обиход, Октай, Праздники, Певческие Триоди, Ирмосы (Ирмологий), Обедница (Обиход литургийный). Это репринтные издания, в т. ч. дореволюционные, хранившиеся в старообрядческих семьях. Использование во всех общинах одного типа книг и, соответственно, одинаковых вариантов крюковой записи песнопений, сделало возможным провести сравнение вариантов исполняемой в богослужебной практике знаменной монодии и крюковой записи напева. «Азбука церковного знаменного пения» Л. Калашникова [6] служила нам теоретическим руководством для расшифровки крюков (их высоты, длительности, количества звуков и направления движения мелодии) при графической визуализации крюкового напева и перевода его в пятилинейную нотацию.

При изучении традиций знаменного пения старообрядцев Приморья возникли определенные методологические проблемы, обусловленные объективными историческими причинами. Одна из них связана с вопросом аутентичности песнопений в сегодняшних общинах. До революции на юге Дальнего Востока существовала развитая старообрядческая цивилизация: около 20 поселений, 3 монастыря, издавалась духовная литература, проводились ежегодные соборы. По данным В.В. Кобко, отличительной особенностью дальневосточного старообрядчества была конфессиональная неоднородность (беглопоповцы; Бело-криницкое согласие; беспоповцы: часовенные, федосеевцы, токаревцы; поморское согласие; самокресты [8, с. 37]), а также многообразие традиций, обусловленных территориальными различиями мест переселения. В советский период старообрядцы подверглись многочисленным репрессиям. Раскулачивание и коллективизация, религиозные преследования, расстрелы и ссылки после подавления крестьянского восстания на р. Бикин вынуждали их эмигрировать в Китай, Австралию, страны Центральной и Латинской Америки. Таким образом, на территории края к концу 80-х годов XX в. не осталось поповских общин, а беспоповские стали малочисленны и богослужения в них проводились нерегулярно, не было преемственности поколений, вследствие чего певческая традиция старообрядцев – первых переселенцев – практически не сохранилась. Именно поэтому сегодня сложно говорить о сохранении подлинно средневековых традиций в большинстве приморских общин.

Другая проблема, затрудняющая сравнительный анализ, состоит в том, что никогда, ни до революции, ни в советский и отчасти в постсоветский период, в Приморском крае не изучались богослужебно-певческие традиции старообрядцев, сами песнопения никем и никогда не фиксировались. Единственная фонографическая запись была сделана в 1992 г. сотрудниками ПГОМ им. В.К. Арсеньева В.В. Кобко и Н.Б. Керчелаевой в рамках краеведческих полевых исследований. Но и она специально не расшифровывалась, так как исследователи ставили перед собой иные задачи1.

Еще одна проблема обнаружила себя при изучении процесса восстановления современных поповских общин. Из-за отсутствия носителей певческой традиции богослужебно-певческая практика возрождалась путем привнесения канонических богослужебных напевов извне. Члены общины не владели необходимыми знаниями и навыками пения по крюковым книгам, поэтому по большей части напев воспринимался ими на слух от приезжавших носителей традиции из Москвы, Новосибирска, Старой Добруджи (Молдавия). В том числе было выяснено, что в этих общинах есть не только коренные жители Приморского края, но и переселенцы из других регионов России и Украины, которые помнили особенности пения в своих регионах, и таким образом певческая практика приобрела некоторые этнорегиональные черты.

Противоположная ситуация наблюдается в общине старообрядцев-беспоповцев часовенного согласия, состоящей из эмигрантов, вернувшихся в Приморье из Боливии и Уругвая и проживающих в настоящее время в с. Дерсу Красноармейского района. В этих семьях сохранились дореволюционные особенности вербального языка, быт и богослужебные традиции старообрядческой семьи, а также традиции крюкового пения, которые передаются из поколения в поколение.

С учётом перечисленных особенностей состояния богослужебно-певческой практики общин Приморского края необходимо было найти существующие адекватные методологические подходы, на которые можно опереться в исследовании явлений, характерных для нашего региона. На основе полученного опыта в будущем возможна выработка собственного подхода.

Изучение богослужебно-певческой практики старообрядцев не может ограничиваться узкопрофессиональными рамками, так как она неразрывно связана с достаточно широким кругом явлений в жизни общин. Методологической основой нашей работы послужили принципы исследования Е.Б. Смилянской и Н.Г. Денисова [15], разработавших методику полевой работы дикой пустынной», «Снег белый украсил светлицы», «Потоп страшен умножался», «Когда сумерьки наступали у содомских у ворот», «Стих о соловецком восстании» // Архив ПГОМ им. В.К. Арсеньева. Аудиокассеты НВ 6592– 8, НВ 6592-11, НВ 6592-13.

по изучению старообрядческого певческого искусства, а также методологическая концепция Н.Г. Денисова [5].

Одним из ведущих для нас стал метод лонгитюдного исследования (от англ. longitu d e – долгота, длительность), предложенный Денисовым [5, с. 5–6], который предполагает длительное и систематическое изучение одного и того же локального сообщества, позволяющее выявить изменчивость и устойчивость тех или иных традиций. При сравнении особенностей пения в разных общинах певческие традиции сопоставлялись не на уровне отдельных элементов, а на уровне их взаимосвязей [5, c. 5].

Для сравнения певческой практики общин разных конфессий достаточно продуктивной для нас стала выработанная в процессе изучения певческой культуры саратовских старообрядцев методология И.В. Полозовой, «основанная на принципе комплексности и охватывающая… разные конфессиональные ответвления старообрядчества и множественные типы привлекаемых источников, которая предполагает элективный подход к изучению старообрядческой певческой культуры» [12, c. 10]. При менение элективного подхода в нашем регионе обосновано при сравнении напевов системы осмогласия в разных общинах, так как не весь комплекс гласо-вых монодий сохранился и используется в полном объеме, а также при изучении песнопений рядовых и праздничных служб из-за некоторых различий в уставе поповских и беспоповских общин.

Первый этап нашего исследования был посвящен изучению богослужебно-певческой практики поповских общин г. Владивосток и пос. Врангель [1]. Были изучены история и современный состав общин, проведен сравнительный анализ напева «Святый Боже», который дал представление о степени сохранности монодии в процессе устного бытования и выявил сходства и различия как в манере исполнения разных общин, так и в сравнении с расшифровкой крюковой записи [1, с. 35–36]. Исследование показало положительную динамику в активизации певческой практики в поповских общинах. Однако были выявлены и факты изменения напева (по сравнению с крюковой нотацией) – его упрощения. В самой манере пения заметно влияние фольклорной традиции, что представляет интерес с точки зрения музыкальной фольклористики.

Следующим этапом исследования стало изучение певческих традиций беспоповской общины часовенного согласия с. Дерсу. Община сформировалась в 2011 г., когда сюда переехали все семьи переселенцев. В настоящее время проведены аудиозаписи двух богослужений, изучены певческие книги, имеющиеся в общине, во время общения с членами общины сделаны аудиозаписи некоторых вариантов осмогласных напевов и песнопений книг «Октай» и «Обиход».

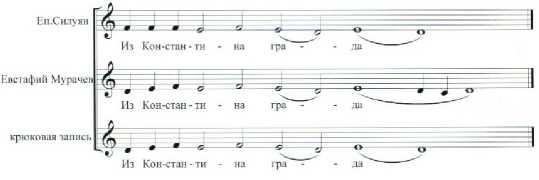

Певческий материал, собранный в общинах Приморья, сделал возможным провести сравнение вариантов бытующей знаменной монодии и крюковой записи напева. Целью такого сравнительного анализа было получить данные, позволяющие выявить сходство и различие современных вариантов напева в общинах разных конфессий, а также степень соответствия напева крюковой записи. Материалом для анализа избраны погласицы2 малого знаменного распева «Грядет чернец из монастыря». Это восемь кратких мелодий, каждая из которых является обобщенной мелодической характеристикой само-гласнов 1–8 гласов (см. ниже).

Первые записи этих погласиц относятся к XVI в., ввиду простоты их мелодического рисунка они передавались от поколения к поколению с помощью устной традиции. А.В. Преображенский пишет, что текст этого славянского памятогласия представляет собой почти дословный перевод соответствующего греческого памя-тогласия [13, с. 30]. Погласицы «Грядет чернец» не поются во время богослужения, они служат для напоминания мелодии и настраивают певцов на нужный глас. Стихиры-самогласны3 поются на напев погласицы гласа после запевов («Исповедатися Имени Твоему» и т. д.), напев которых соответствует погласицам этих гласов. В погласицах очерчен основной остов мелодии каждого гласа. Таким образом, анализ вариантов погласицы «Грядет чернец» в разных общинах может с достаточной степенью определенности дать представление о сохранности в общинах и соответствии крюковой записи монодии всего комплекса самогласных стихир 1–8 гласов малого знаменного распева.

Для иллюстраций погласиц Октоиха малого знаменного распева были использованы фонограммы записей, сделанных в Свято-Никольской общине Белокриницкого согласия г. Владивосток (еп. Силуян) и в общине часовенного согласия с. Дерсу (Евстафий Мурачев).

Так как мнемоническая погласица «Грядет чернец» относится к песнопениям устнописьменной традиции, в анализе мы пользовались методом эквиритмического сопоставления, впервые примененного в этномузыкологии Е.Э. Линевой для сравнения нескольких вариантов народной песни. При использовании этого метода музыкально-словесные тексты вариантов песнопения подписываются один под другим [9, с. LIII – LIV] (в одной тональности) в виде «па радигмы вариантов» [2, с. 112], что дает возможность наглядно отобразить сходства и различия в мелодике и ритмике. Данный вид сравнительного анализа широко применяется в исследованиях вариантов осмогласных напевов в локальных старообрядческих сообществах (см. работы [12, 15]).

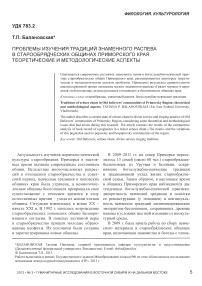

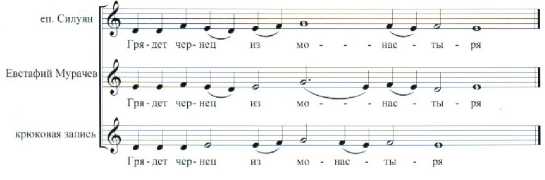

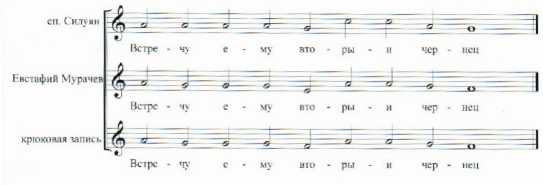

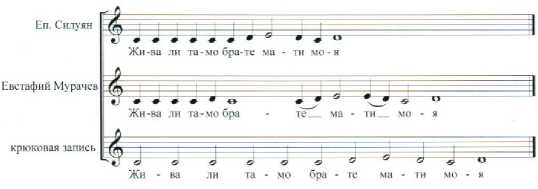

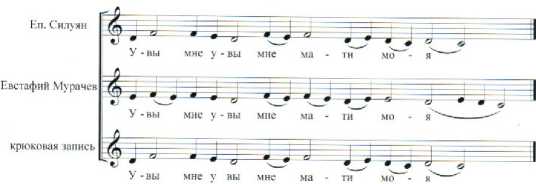

Приведем эквиритмическое сопоставление вариантов погласицы малого знаменного распева «Грядет чернец» и расшифровки крюковой записи «Октая» [7].

-

1 глас – Грядет чернец из монастыря .

В первом гласе более близок к письменному источнику вариант еп. Силуяна. Совпадают начальные, предконечные и конечные тоны, направление движения мелодии, звуковысотность в иктовых зонах. Различия возникают из-за опе-вания в первой иктовой зоне («чернец») и увеличения в два раза длительности верхнего звука напева (первый слог слова «монастыря»). В варианте Евстафия Мурачева отличается начальный тон напева, опевания вводятся в первой иктовой зоне («чернец») и первом слоге слова «монастыря», предконечный тон идет вниз.

-

2 глас – Встречу ему вторый чернец.

Во втором гласе вариант Евстафия Мураче-ва практически совпадает с крюковой записью, за исключением терцового хода на первый слог

Пример 1

Пример 2

Пример 3

слова «вторый». В варианте еп. Силуяна полностью совпадает лишь ритмический рисунок и направление движения мелодии. Однако более широкий мелодический ход на кварту вверх изменяет полностью мелодию окончания напева.

-

3 глас – Откуду ты брате грядеши.

В третьем гласе, в сравнении с крюковым первоисточником, в варианте Евстафия Мурачева совпадают ритмически и звуковысотно тоны иктовых зон и не совпадает направление движения мелодии между ними; в варианте еп. Силуяна незначительными отличиями являются начальный тон и ровный ритм первой иктовой зоны («откуду»).

-

4 глас – Из Константина града.

В четвертом гласе все три варианта очень близки. Евстафий Мурачев вводит в конце дополнительный мелодический оборот (ре-до), а в варианте еп. Силуяна начальные звуки выдержаны речитативом на одной высоте.

-

5 глас – Сядем мы брате побеседуем.

В пятом гласе в вариантах еп. Силуяна и Евстафия Мурачева больше ритмического и мелодического сходства между собой, чем с крюковой записью. В их вариантах явно выражено минорное ладовое наклонение (конечный тон как минорная тоника). С крюковой записью совпадает направление мелодии и длительности в иктовых зонах.

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

-

6 глас – Жива ли тамо брате мати моя.

В шестом гласе варианты еп. Силуяна и Евстафия Мурачева ритмически в два раза короче варианта первоисточника, что, соответственно, порождает и большую живость напева, но при этом в них удлиняется продолжительность иктовых зон. Направление движения, диапазон, начальные иктовые и конечные тоны напева одинаковы во всех трех приведенных вариантах.

-

7 глас – Мати твоя давно умерла.

В седьмом гласе во всех трех вариантах звуко-высотно совпадают начальные, иктовые, предко- нечные и конечные тоны напева. Однако иктовые тоны по-разному опеваются. В варианте еп. Си-луяна добавлено слово «брате», отсутствующее в певческой книге. Ритмическое отличие вариантов общин в сравнении с крюковой записью – не удлиняется иктовая зона в слове «давно».

-

8 глас – Увы мне увы мне мати моя.

В восьмом гласе с расшифровкой крюковой записи вариант еп. Силуяна совпадает полностью; у Евстафия Мурачева совпадает звуковы-сотность иктовых тонов, но его вариант насыщен опеваниями и проходящими мелодическими оборотами, что является характерным для песнопений устной традиции.

Таким образом, в варианте еп. Силуяна с крюковой записью совпадают звуковысотность начальных тонов в шести гласах, звуковысотность конечных тонов и иктовых зон – в шести гласах; полностью совпадает напев 8-го гласа. Отличия обнаружены в напеве 2-го гласа, есть изменения длительности в иктовых зонах (1, 3, 5, 7-й гласы), опевания в иктовых зонах (1-й глас), упрощение напева (4-й глас), изменение текста (7 -й глас).

В варианте Евстафия Мурачева с крюковой записью совпадают звуковысотность начальных тонов – в шести гласах; звуковысотность конечных тонов и иктовых зон – в шести гласах; почти полностью совпадает напев 2-го гласа. Отличия обнаружены в напеве 3-го гласа, есть изменения длительности в иктовых зонах (1, 5, 6, 7, 8-й гласы), опевания в иктовых зонах (1-й, 7-й гласы), введение дополнительных мелодических оборотов (1, 4, 5, 6, 8-й гласы).

Анализ вариантов погласицы малого знаменного распева «Грядет чернец», бытующих в современных общинах, и сравнение их с крюковой записью «Октая» позволили сделать следующие выводы. Напев погласицы «Грядет чернец», сохранившийся в общинах старообрядцев Белокриницкого и часовенного согласия Приморского края в своей основе (начальные и конечные тоны, направление движения мелодии, длительность и звуковысотность иктовых зон), совпадает с крюковой записью певческой книги «Октай», что свидетельствует о высокой степени сохранности напева. Различия между крюковой записью первоисточника и современным вариантом (введение опеваний, мелодических оборотов, изменение длительностей, ускорение темпа) не меняют структуры напева, сохраняя смысловые и ритмические акценты, ладовую основу, направление движения и мелодический диапазон напева. Эти различия обусловлены преимущественно устной формой бытования, что является характерной чертой для любых песнопений устной (т. ч. и устно-письменной) традиции. Однако наличие этих изменений в свою очередь ставит вопрос о степени соответствия более протяженных мелодических комплексов самогласных стихир воскресного Октоиха («Октая») крюковой записи, который требует дополнительного исследования.

Работа по изучению богослужебно-певческой практики старообрядцев Приморья еще не завершена, впереди предстоят достаточно сложные исследования в беспоповских общинах края, которые дадут новый певческий материал и позволят сделать более глубокие выводы об особенностях бытования, сохранения и передачи старинных напевов молодому поколению.

Список литературы Проблемы изучения традиций знаменного распева в старообрядческих общинах Приморского края: теоретические и методологические аспекты

- Балановская Т.П. Богослужебно-певческая практика старообрядцев Белокриницкого согласия Приморского края//Проблемы музыкальной науки. Уфа: Уфимская гос. академия искусств, 2012. № 2 (11). С. 33-37.

- Банин А.А. Е.Э. Линева и семиотическая теория музыки фольклорной традиции: опыт изучения музыкального языка «Лучинушки»//По следам Е.Э. Линевой: сб. науч. ст./ред.-сост. А.В. Кулев. Вологда: Изд-во обл. науч.-метод. центра культуры и повышения квалификации, 2002. С. 112-149.

- Бражников М.В. Многоголосие знаменных партитур//Проблемы истории и теории древнерусской музыки/сост. А.С. Белоненко. Л.: Музыка, 1979. С. 7-61.

- Бражников М.В. Русская певческая палеография/науч. ред., примеч., вст. ст., палеогр. таблицы Н.С. Серегиной. СПб.: Рос. ин-т истории искусств: C-Петербург. гос. консерватория, 2002. 296 с.

- Денисов Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая культура: к проблеме типологии: автореф. дис. … д-ра искусствоведения/Рос. ин-т истории искусств. СПб., 2010. 44 с.

- Калашников Л.Ф. Азбука церковного знаменного пения. М.: Знаменное пение, 1915. 38 с.

- Калашников Л.Ф. Октай церковного знаменного пения. Киев: Знаменное пение, 1915. 46 с.

- Кобко В.В. Старообрядцы Приморья: история, традиции (середина XIX -30-е годы XX в.). Владивосток: ПГОМ им. В.К. Арсеньева, 2004. 214 с.

- Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации. Вып. 2. СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1909. LXXVIII + ноты: 65 с. См. также URL: http://ecmr.fi/scannedbooksandarticles.html (дата обращения: 30.03.2013).

- Музыкальный энциклопедический словарь/гл. ред. Г.В. Келдыш. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 672 с.

- Пожидаева Г.А. Певческие традиции Древней Руси: очерки теории и стиля. М.: Знак, 2007. 880 c.

- Полозова И.В. Церковно-певческая культура саратовских старообрядцев: формы бытования в исторической перспективе. Саратов: Саратов. гос. консерватория им. Л.В. Собинова, 2009. 336 с.

- Преображенский А.В. Культовая музыка в России. Л.: Academia, 1924. 123 с.

- Разумовский Д.В. Богослужебное пение православной греко-российской церкви. Ч. 1. Теория и практика церковного пения. М.: Тип. О. Гербека, 1886. 172 с.

- Смилянская Е.Б., Денисов Н.Г. Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура. М.: Индрик, 2007. 432 с.

- Смоленский C.B. О древнерусских певческих нотациях: историко-палеогр. очерк. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1901. 122 с.