Проблемы этнокультурной идентичности украинского населения Западной Сибири (в начале XX и начале XXI века)

Автор: Фурсова Е.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Причина, привлекшая внимание к проблеме этнокультурной идентичности украинских переселенцев в Сибири начала ХХв. и начала XXI в., кроется в остроте их собственных переживаний по поводу самотождественности, обсуждаемой сегодня среди российских ученых. Исследование этнокультурной идентичности тесным образом связано с решением проблемы критериев формирования этнического самосознания. В последние годы в трудах антропологов и философов предлагается различать идентичность как внутреннее чувство (осознание себя, Self) в сравнении с внешней информацией о себе, т.е. со стороны. На материалах украинских переселенцев Сибири поставлена задача проанализировать специфику процессов этнокультурной идентификации двух групп переселенцев - столыпинских и современных выходцев с территории Казахстана. Привлекая полевые экспедиционные материалы, автор приходит к выводу о формировании плавающей или ситуативной идентичности столыпинских переселенцев Западной Сибири, которая включает также промежуточные русско-украинские варианты («хахлы»). Особенно ярко эта ситуация прослеживается при их сравнении с южнорусскими переселенцами, которых украинцы отделяли как иную культурную общность («кацапы»). Однако те и другие в представлении сибирских старожилов составляли единую группу с коллективным прозвищем «хахлы». Описанная ситуация объясняет нестыковки в переписях населения Советского Союза 1959, 1970, 1979 и 1989 гг., обусловленных именно существованием ситуативной или плавающей идентичности украинских жителей, а не медлительными процессами ассимиляции или «русификации». Казахстанские переселенцы, прибывавшие на сибирские земли последние тридцать лет, демонстрируют выраженную украинскую идентичность, обусловленную спецификой проживания в инокультурном и иноконфессиональном окружении прежнего местожительства.

Этнокультурная идентичность, украинские переселенцы, хахлы, западная сибирь, казахстан

Короткий адрес: https://sciup.org/145145093

IDR: 145145093 | УДК: 39 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.748-753

Текст научной статьи Проблемы этнокультурной идентичности украинского населения Западной Сибири (в начале XX и начале XXI века)

Полевые этнографические работы 2019 г. и более ранних экспедиций (материалы Летней полевой антропологической школы 2019 г. Новосибирского государственного университета и ИАЭТ СО РАН; ПМА 1980–2000-х гг.) позволили собрать фактический материал и составить представление об этнокультурном составе восточнославянских переселенцев Сибири, в их числе выходцев с территории современной Украины. Вопрос самосознания – основного критерия, который может быть положен в основу этнической идентификации, – рассмотрен автором на основе многочисленных данных интервьюирования информантов 1890–1930-х гг.р. Как показал первичный просмотр материалов, решение вопросов самосознания / этнокультурной идентичности напрямую зависит от времени переселения выходцев из украинских земель в Сибирь. Прежде всего, различия наблюдаются между столыпинскими переселенцами из европейской части России (1906–1917 гг.) и переселенцами 1990–2000-х гг., т.е. времени разрушения Советского Союза, с территории Казахстана и Средней Азии. В свет вышло немалое количество работ, посвященных истории переселения уроженцев украинских земель в Сибирь и их демографическим характеристикам, особенностям обрядовой сферы культуры, песенно-танцевального творчества [Переселение…, 1906; Фурсова, Васеха, 2004; Голубкова, 2018; и пр.]. Научные труды по проблеме этнокультурной идентичности россиян с украинскими корнями стали появляться относительно недавно и открыли много важного, ранее не замечаемого, в этом направлении [Листова, 2016; Фурсова, 2015].

Сегодня потомки украинских переселенцев периода столыпинских реформ представляют собой третье-четвертое поколения родившихся в Сибири. С потомками первого-второго поколений переселенцев нам удалось общаться в условиях полевых экспедиций 1980–1990-х гг. [Фурсова, Васеха, 2004]. Особую группу со ставляют переселенцы, выехавшие на волне последних политических событий из стран Средней Азии и Казахстана (ПМА 2019) [Шустов, 2018]. Проанализируем специфику процессов этнокультурной идентификации этих двух групп сибирских переселенцев.

Этнокультурная идентичность потомков украинских переселенцев периода реформ П.А. Столыпина (1906–1917 гг.)

Колорит украинской культуры бросается в глаза в поселениях степных районов Алтайского края и Новосибирской обл. (Кулундинская степь, Приобское плато), где местные жители могут уверенно указать на села, за которыми идет слава «укра- инских», или «хахляцких». И сегодня здесь можно услышать специфическую речь местных жителей – в основе русскую, но с включением ряда украинизмов. Жители вспоминают не только историю своего появления и места исхода в Европейской России, но и названия конкретных сел и деревень, где родились их предки (рис. 1, 2). В р.п. Кулунда Алтайского края Нина Степановна Медуница всю жизнь прожила среди переселенцев с Украины, она сохранила память о местах выхода дедов, может обстоятельно рассказать историю своей деревни. «Родилась я в деревне Белоцерковке, здесь жили все мои бабушки и дедушки. Баба Дуня родилась в Киевской губернии недалеко от города Белоцерковка, их много там было. Работали они в батраках, а когда началось движение это, столыпинское, обещали землю, то они загрузились всей своей династией и поехали. Сюда приехала в 1905 году. Их много оттуда ехали и им здесь нарезали отруба, землю. И она приехала не первая. Когда приехали первые, деревня называлась первая, потом вторая. И когда она приехала, эта новая деревня называлась уже 101-я, а потом были сто второе, сто третье, сто шестое – по отрубам. А потом уже, когда Советская власть пришла, то стали названия давать, чтобы не были деревни безымянными. Вот в Семё-новке приехал первый переселенец дед Семён – она стала Семёновкой. В Белоцерковку приехали много людей, проживавших около города Белоцерков-ки и они попросили, чтобы называли деревню Бело-церковкой» (ПМА 2019, Н.С. Медуница, 1940 г.р.).

Первоначально в ходе нашей беседы у Нины Степановны не возникало сомнений относительно своей принадлежности к украинцам, хотя она уже сибирячка в третьем поколении. « Я родилась в 1940 году и все помню очень хорошо, – рассказывала Н.С. Медуница. – Мы пишемся украинцами, я сама родилась в Сибири, в Белоцерковке и родители мои родились уже в Белоцерковке. На Украине родилась только бабушка в 1882 году, а сами родители родились уже здесь. Мама с 1917 года, брат мамин старший с 1913 года, еще один брат с 1915 года » (ПМА 2019, Н.С. Медуница).

Однако когда речь зашла об особенностях речи в кругу семьи собеседницы или ее бабушки («бабы Дуни»), то в изложении неожиданно произошла смена идентичности, утверждаемой ранее. « Дома баба Дуня говорила на хахлацком. Мы не украинцы и были не русские, мы – хахлы, мы немножко перевертыши. Вот, например, даже в школу я ходила, училась в 9–10 классе... В школе я говорила на русском, а приходила домой, только переступала порог, говорила: «Мама, шо куда мы челе, а баба Дуня не приходывала? – Не приходывала». Когда со мной были девчата, они слушали вот с та-акими глаза-

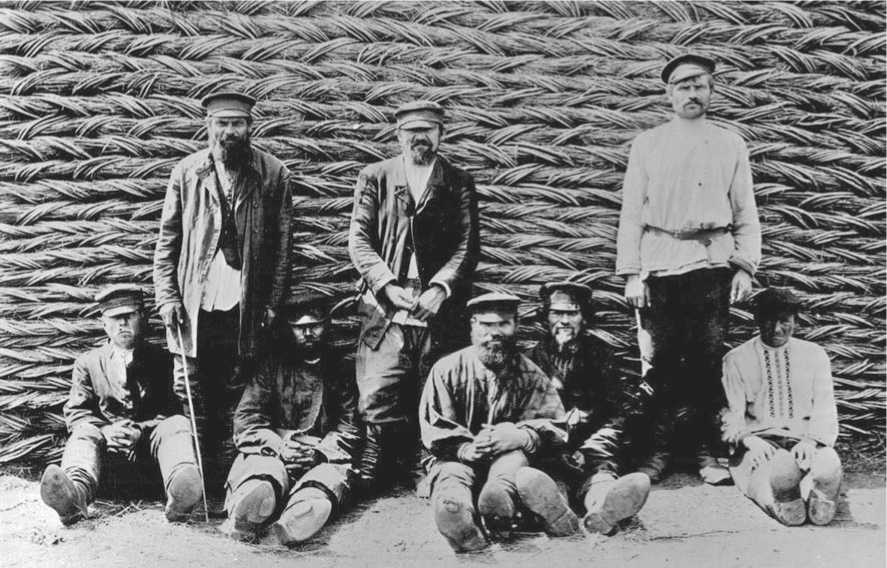

Рис. 1. Столыпинские переселенцы из Херсонской губ. Фото М.А. Круковского. Архив автора .

Рис. 2. Переселенцы из Харьковской губ. Фото М.А. Круковского. Архив автора .

ми. Я и сейчас хахлацкий язык хорошо разбираю, а вот украинский – не знаю. ..» (ПМА 2019, Н.С. Медуница). Процесс новой идентификации «хахлы» в ее рассказе оказался тесно увязан с произношением мягкого «г» («х»).

Плавающая или ситуативная идентично сть украинцев особенно ярко прослеживается при их сравнении с южнорусскими переселенцами, которых Нина Степановна отделяла как иную общность. «С теми переселенцами, которые выходцы из Курской губернии, мы также общались. Но они все больше по-русски говорили. А вот в Белоцерков-ке, в Воздвиженке они еще до сих пор чешут по-хахлацки… и в Семёновке особенно – там вообще хахлы, там до сих пор гэкают, и я гэкаю, и девчата мои гэкают. А вот мы были вчера в Курске, там жители не гэкают, но они считают себя русскими» (ПМА 2019, Н.С. Медуница). Коллективным прозвищем «кацапы» выходцы из Киевщины называли своих соседей – курских, воронежских и прочих южнорусских переселенцев, произносивших твердое «г». Характерно, в разговоре с информантами может проскочить также утверждение типа «наш русский Иван» в противоположность «кацапам» из южнорусских губерний. «Ну, переселялись ведь не только из Киевской губернии, там-то русские. А если взять Курск, Воронеж, там же вообще кацапы, они и тут разговаривают на кацапском. А кацапы, у них: кричит, плачит, ривит. Вот у меня подружка, она уже сколько живет, у нее чисто кацапский выговор. А она не понимает, что я говорю по-хахлацки» (ПМА 2019, Н.С. Медуница).

Прозвище «кацапы» встречается в Сибири только в местах с компактным украинским населением; оно не известно ни в старожильческой среде, ни среди прочих российских выходцев. Вопросу, живут ли сейчас в этих кулундинских краях кацапы, Н.С. Медуница даже удивилась. По ее мнению, эти люди тоже не совсем русские и только по приезду в Сибирь они «подравнялись под общий стандарт». « Они и сейчас живут, куда они денутся. Но они уже обрусели, хотя разговоры у них такие есть. Вот они приехали с Воронежа, со Смоленщины – у них разговор другой, у них немного другие традиции » (ПМА 2019, Н.С. Медуница).

Приведем еще один пример из районов компактного поселения выходцев с украинских земель, поселившихся на новых землях вместе с южнорусскими крестьянами, с которыми соседствовали и на прежней прародине – пограничье Курской и Харьковской (Сумский у.) губерний. Информативен рассказ сотрудницы народного музея д. Пере-ясловка Топчихинского р-на Алтайского края, в котором создана небольшая экспозиция «Откуда есть пошла земля Переясловская». На стенде музея присутствуют карты с мест переселения, фотографии первопоселенцев, другие документы. Сотрудник Елена Алексеевна рассказывала, главным образом, про выходцев из Киевской губернии: «По документам у нас Переясловка, а печати – Переяслов-ка. А по идее, по правилам, Переяславка, потому что Переясловский уезд был. На карте Украины – вот Переяслав. В основном, переселялись из двух сел Панфилы (Киевская обл., Яготинский р-н) и Соснова (Киевская обл., Переяслав-Хмельницкого р-на), еще и другие были. Посмотрите на фотографию: это Катренко Семён Васильевич и его первый саманный дом. Вот у нас за Переясловкой есть Ка-тренков луг, он так и называется, что была земля Семёна Васильевича. Вот ещё Пешкин Герасим Онуфриевич на фото. Они четверо сюда переселились, то есть здесь была их земля, здесь заимки стояли. Они, четыре семьи, в 1914 году в зиму остались зимовать. Видимо, зимовали успешно, и уже в 1915 году еще девятнадцать семей сюда приехали, и датой образования села считается 1915 год» (ПМА 2018, Е.А. Климанова).

Располагая информацией, что, помимо украинцев, в эту местность шел поток курских переселенцев, я решила подкорректировать рассказ музейной сотрудницы и попросила уточнить этот момент. Елена Алексеевна отступила от своей, видимо, обычной речи экскурсовода, и стала уже просто вспоминать, как сюда приехали южнорусские из Курской губернии (курские, «куряне»), среди которых оказались и ее родственники. « И вот у меня мама – она наполовину хохлушка, наполовину казачка. Бабушка казачка была, из Курска, под Курском они жили. Да, да, курские. Отец-то ее с Днепропетровска, ну это с маминой стороны. Поэтому после войны в селе стали разговаривать более по-русски, хотя украинские песни можно еще услышать и сегодня ». В итоге, по мнению краеведа, к настоящему времени смена идентичности налицо: « Да здесь все себя считают русскими. Ну, фамилии еще есть украинские » (ПМА 2018, Е.А. Климанова). Таким образом, если соседство украинских и южнорусских переселенцев на прежних местах проживания не вызывало изменения этнокультурной идентичности (различия подчеркивались даже в названиях деревень, ср. Русская Конопелька – Черкасская Конопелька, Русское По-речное – Черкасское Поречное), то в Сибири культурное взаимодействие этих групп населения было уже заметно в 1920–1930-е и особенно в послевоенные годы. На глазах местных жителей в алтайской Переясловке произошла трансформация украинских фамилий. Елена Алексеевна привела такие примеры: « Здесь, на стенде есть фамилии: вот Обель, потом Бескишкий, а сейчас у нас есть фамилии Бескишкин, Обелев. Была Рыжак, а сейчас Рыжаков фамилия » (ПМА 2018, Е.А. Климанова).

В смешанных селах украинско-сибирского типа случалось, что девушки-сибирячки выходили замуж за переселенцев – наемных работников в семье родителей. Потомок первого поколения украинцев, рожденных в Сибири, Екатерина Григорьевна Бабкодун (по мужу Андреева) вспоминает, что ее отец, столыпинский переселенец, приехал из Полтавской губ. и женился на матери-сибирячке в д. Комарье

Доволенского р-на Ново сибирской обл. « Отец с Украины, с Полтавшины, там жил ы . Мама булы русские… Звали хахлами, пишемся русскими. Хах-лы – пошло с поколения. Оно ведь и раньше так раз-говаривалы, по породе… » (ПМА 2019, Е.Г. Бабкодун, 1929 г.р.). В своем сообщении она обращает внимание на особенности речи «по породе», т.е. с мягким «г», по причине чего родственников и звали «хахла-ми». В Западной Сибири сложилась специфическая ситуация, что характеристика, данная Другими, стала соответствовать внутреннему чувству (осознанию Себя, Self) [So`kefeld, 1999, p. 417].

Несмотря на то, что Е.Г. Бабкодун выходила замуж за русского, она до сих пор разговаривает на характерном «украинском говоре», на что ей не раз пеняло местное начальство. « Работала на маслозаводе, начальница говорила: “Катя, ты хоть бы на работе разговаривала по-русски”. Я говорю, ну, як я буду гов о рить, яж не могу як вы… ». Интересно, что муж на свадьбе рассказывал гостям о своих планах выучить жену говорить на русском языке, а в реальности получилось, что он сам стал «гуторить по-хахляцки». Однако их дети учились в школе, и сегодня все говорят по-русски, о чем не без гордости сообщила нам собеседница (ПМА 2019, Е.Г. Бабкодун).

Потомки украинских переселенцев из Казахстана начала XXI века

Основная масса потомков переселенцев из Казахстана и среднеазиатских республик покинули материнские территории Киевской, Полтавской и пр. губерний в период столыпинских реформ или после Отечественной войны 1941–1945 гг. Они приехали в Сибирь недавно, в 1990–2000-е гг. по причине разрушения Советского Союза и усиления националистических настроений местного населения [Шустов, 2018, с. 114; Каргин, Костина, 2011, с. 34]. В отличие от столыпинских переселенцев Сибири, эти, недавно ставшие сибиряками, люди, хорошо помнят «украинску мову» и могут свободно на ней говорить, и, в большинстве, носят свои специфические фамилии в неизменном виде. Однако по рассказам и нашим наблюдением, общение в домашней обстановке происходит на русском языке, но, как утверждалось информантами, в любой момент они могут перейти и на украинский. Например, Раиса Васильевна Цыплёнок переехала в Казахстан из Донецкой обл. по причине сложного экономического положения после Отечественной войны, где, как и в Сибири, тоже совместно проживали и русские, и украинцы. «Сюда переехали, потому что там очень трудно было, – вспоминала Раиса Васильевна. – Родилась я в Донецке, Пе- тровский район города Донецка. У нас знакомые уехали в Казахстан и мы тоже соблазнились, переехали. Мы жили 70 км от Павлодара, Щербак-тинский район. И когда начал разваливаться Союз, дочь говорит: “Переезжайте сюда (здесь: на Алтай. – Е.Ф.), чё вы там будете мучиться?” И вот переехали в 2001 году» (ПМА 2018, Р.В. Цыпленок, 1940 г.р.).

Наши информанты очень гордятся тем, что даже после отмены графы «национальность» в паспорте они помнят о своем происхождении. « По национальности мы украинцы. Малороссами нас не звали. Сейчас графу отменили, а раньше писалась украинкой. И дети у меня украинцы, вот у дочери муж – он тоже с Украины. У меня муж был украинец, но разговаривал чисто по-русски, а я по-украински. Вот он говорил: “Ты – перевертыш”. Как говорят: “Лез, лез по лестнице, а упал с дробы-ли” (смеется. – Е.Ф. )» (ПМА 2018, Р.В. Цыплёнок).

Выводы

-

1. На момент переселения в Сибирь у украинских переселенцев периода реформ П.А. Столыпина (как и у многих других) превалировало региональное сознание, наряду с представлением о России как зауральской территории («из Расеи мы»). Внутренние и внешние идентификационные характеристики (эмного и этного характера) свидетельствуют о ситуации, аналогичной описанной для южнорусских губерний Л.Н. Чижиковой [1988] и Т.А. Листовой [2016]. В наших более ранних работах этот момент также был отмечен особо: свободное причисление себя как к русским, так и к украинцам, наряду с одновременным сохранением самоопределения «хахлы» ( «мы не русские, но уже не украинцы, мы – русские хахлы», «украинцы на Украине, а мы здесь – хахлы», «украинцы живут на Украине, а хахлы – везде» и пр.) [Фурсова, Васеха, 2004]. Описанная ситуация объясняет нестыковки в переписях населения Советского Союза 1959, 1970, 1979 и 1989 гг., обусловленных именно существованием ситуативной или плавающей идентичности украинских жителей, а не медлительными процессами ассимиляции или «русификации».

-

2. Укреплению украинской этнокультурной идентичности на территориях современного ближнего зарубежья (Казахстана) способствовало, с одной стороны, проживание здесь переселенцев компактными поселениями, с другой – инокультурное и иноконфессиональное местное окружение. По причине этого, казахстанские переселенцы прибыли в Сибирь с более выраженным самосознанием, более «украинистыми». Актуализация этнической идентичности той части населения, которая твердо относит себя к украинцам, способствует деятельность домов культуры и этнокультурных центров, пропагандирующих традиции украинской культуры в сельской местности. Участие в художественной самодеятельности, исполнение украинских песен, реконструкции праздников, ярмарок (напр. «Сорочинской» в д. Петропавловка Новосибирской обл.) может рассматриваться как важный фактор поддержания этнокультурной идентичности сибирских украинцев. Именно эта категория поздних переселенцев является сегодня активными участниками художественной самодеятельности.

Зафиксированные в ходе интервьюирования селян сибирского региона данные разрушают миф о происхождении названия «хахлы» от особенностей прически в виде чуба (такой здесь никто не видел). В основу существования этого локального эндоэтнонима легли особенности произношения мягкого «г», подобно как носители других диалектов русской речи назывались «цуканами», «цвякунами», «щекунами», «талагаями», «ягу- нами», «толдонами» и пр. Особо подчеркнем тот факт, что этот локальный эндоэтноним не считался и не считается обидным именно потому, что он стал самоназванием.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-09-00028а.

Список литературы Проблемы этнокультурной идентичности украинского населения Западной Сибири (в начале XX и начале XXI века)

- Голубкова О.В. Невидимость как символ иномира в нарративах переселенцев из Полесья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV. - С. 398-400

- Каргин А. С., Костина А.В. Этнокультура как фактор национальной идентичности // Традиционная культура. - 2011. - № 1. - С. 34-46

- Листова Т.А. Была ли смена идентичности? // Этнографические открытия. - 2016. - № 6. - С. 82-85

- Переселение в Сибирь. Прямое и обратное движение переселенцев семейных, одиноких, на заработки и ходоков. - СПб., 1906. - Вып. 18. - 81 с

- Фурсова Е.Ф. Проблемы типологии этнографических, конфессиональных, локальных групп славянских переселенцев Западной Сибири: мультидисциплинарный подход // Гуманитарные науки в Сибири. - 2015. -№ 2. - С. 100-104

- Фурсова Е.Ф., Васеха Л.И. Очерки традиционной культуры украинских переселенцев Сибири XIX - первой трети ХХ в. (по материалам Новосибирской области). - Новосибирск: Агро-Сибирь, 2004. - Ч. 1. - 190 с

- Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье. История и судьбы традиционно-бытовой культуры (XIX-ХХ века). - М.: Наука, 1988. - 251 с

- Шустов А.В. Восточно-славянское население Средней Азии после распада СССР: этнодемографические процессы // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2018. - Т. 46, № 4. - С. 114-122. - DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.114-122

- Sokefeld M. Debating Self, Identity, and Culture in Anthropology with CA comment // Current Anthropology. -1999. - Vol. 40, N 4. - P. 417-447