Проблемы кадрового обеспечения российской системы высшего образования

Автор: Рубцов Ф.С.

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Школа молодых исследователей

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

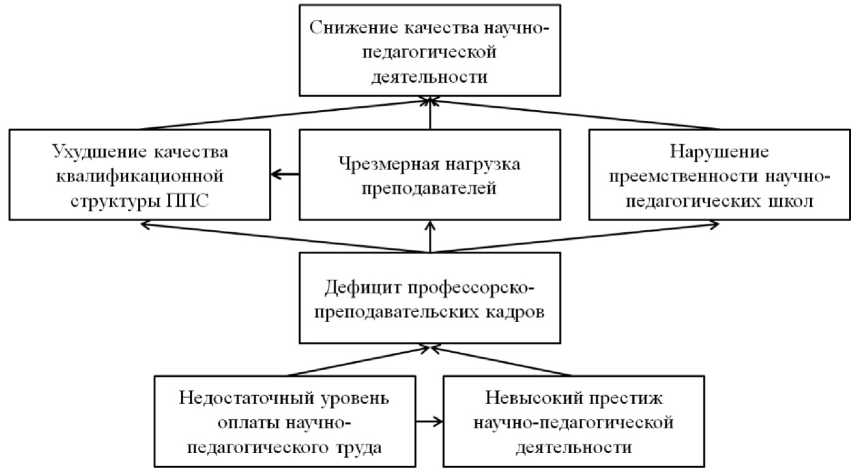

В статье представлен анализ современных проблем кадрового обеспечения отечественной высшей школы. С опорой на статистические данные и результаты научных исследований описываются такие проблемы, как недостаточный уровень оплаты труда, невысокий престиж научно-педагогической работы, кадровый дефицит, чрезмерная нагрузка преподавателей, качество квалификационной структуры профессорско-преподавательского состава, нарушение преемственности научно-педагогических щкол и снижение качества научно-исследовательской и преподавательской деятельности. В результате выявления существующих между ними каузальных связей разрабатывается дерево кадровых проблем российской системы высшего образования.

Высшее образование, кадровое обеспечение, кадровые проблемы, профессорско-преподавательский персонал, академический капитализм

Короткий адрес: https://sciup.org/142238842

IDR: 142238842 | УДК: 316 | DOI: 10.24412/1994-3776-2023-3-70-77

Текст научной статьи Проблемы кадрового обеспечения российской системы высшего образования

Характерной особенностью развития системы высшего образования в современной России является состояние неопределенности, затрагивающей как подходы к обучению и воспитанию, так и организационно-управленческие аспекты.

В советском высшем профессиональном образовании доминировал знаниевый подход, предполагавший обучение студентов «алгоритму применения знания», добытчиком и носителем которого выступало научно-педагогическое сообщество [3, с. 164]. Образование и наука в СССР находились на полном государственном обеспечении, что служило ингибитором проникновения в данные сферы черт академического капитализма – системы, в которой научно-образовательные организации и их сотрудники вынуждены перманентно конкурировать за ресурсы (особенно за внешнее финансирование) и признание, при этом ученые сталкиваются с отчуждением, ухудшением условий труда и испытывают неудовлетворенность собственными исследованиями [23; 24] . Безусловно, советская модель экономики образования имела ряд отрицательных последствий: так, снижение финансирования к концу 1980-х годов привело к устареванию материально-технической базы высших учебных заведений, бюджет которых оказался не способен покрыть амортизационные расходы [7, с. 186]. В целом экстенсивная стратегия развития высшей

Рубцов Феодор Сергеевич – студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета. F. Rubtsov – student of the Saint-Petersburg State University of Economics.

школы, призванная обеспечить народное хозяйство достаточным количеством дипломированных специалистов, в конечном счете привела к снижению социального престижа научной работы, континуально возраставшего до времен перестройки [17, с. 143], и широким проблемам трудоустройства выпускников вузов по специальности [7, с. 186]. По причине профицита дипломированных специалистов в стране к 1985 году приблизительно каждый пятый из них «дезертировал» в ряды недипломированных в поисках более высокой оплатой труда [2, с. 259]. Вместе с тем научно-образовательная система в Советском Союзе была лишена множества обусловленных диссеминацией академического капитализма негативных черт:

-

- университеты и их сотрудники не сталкивались с необходимостью поиска источников внешнего финансирования;

-

- высшая школа ориентировалась на внутренние стандарты, что служило фактором минимизации издержек, связанных с международной интеграцией;

-

- отсутствие принудительной ротации профессорско-преподавательских кадров в почти идеально-типической трансформирующей академической системе способствовало поддержанию и укреплению отечественных научно-педагогических школ1;

-

- система оценки труда ППС не включала такие KPI, как число цитирований публикаций, индекс Хирша, импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи и т. д., не способные выступать объективными индикаторами научных заслуг [10; 11] .

Социально-экономические и политические трансформации 1990-х годов повлекли за собой смену векторов развития отечественной науки и образования, которые начали переориентироваться на глобальный академический рынок и приводиться в соответствие международным стандартам [9, с. 44]. В 2000-х годах стартовал переход высшего профессионального образования от знаниевой парадигмы к компетентностной [13] , направленной на обучение не «алгоритму применения знания», а «алгоритму действия» в условиях ограниченного знания или вовсе отсутствия такового [3, с. 164]. При этом одним из ключевых направлений образовательной политики было обозначено стремление к признанию российского образования за рубежом [15, с. 105]. Меры по реализации новых приоритетов модернизации российской образовательной системы катализировали ее интенсивное вовлечение в глобальный академический рынок и распространение на нее черт академического капитализма.

В настоящее время мы являемся свидетелями очередного поворота в развитии отечественного образования. Хотя многие целевые показатели, связанные с международной интеграцией и укреплением национальной образовательной системы на глобальном академическом рынке, еще не были достигнуты, с 2022 года российское государственное руководство объявило о необходимости возврата к «традиционной» системе высшего образования в связи с «выходом из Болонского процесса» [6; 12] . Остается не вполне ясным, насколько ощутимыми окажутся изменения в государственной образовательной политике и, в частности, в решении вопросов кадрового обеспечения высших учебных заведений, однако имеет смысл зафиксировать текущее состояние имеющихся проблем.

Престиж научно-педагогической деятельности в нашей стране остается невысоким с 1980-х годов, что представляется особенно критичным в контексте трудовых аттитюдов и профессиональной ориентации молодежи – интеллектуального резерва, которому предстоит прийти на смену нынешнему профессорско-преподавательскому персоналу, средний возраст которого неуклонно возрастает [14]. Достаточно низкая привлекательность научнопедагогической работы имеет ряд причин:

-

- относительно невысокий уровень оплаты труда в сочетании с существенной когнитивной нагрузкой и временными затратами, необходимыми для профессионального роста и развития;

-

- невысокой скоростью карьерного продвижения вследствие доминирования в российской университетской культуре черт трансформирующей академической системы, которая фактически не ограничивает срок пребывания на низших ступенях иерархической лестницы [19, с. 53];

-

- нестабильностью развития системы высшего образования, на фоне которой положение преподавателей, а также их будущее характеризуются состоянием неопределенности [1, с. 15];

-

- стереотипами, связанными с научно-исследовательской деятельностью [17, с. 136].

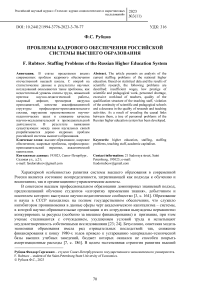

Невысокий социальный престиж занятости в академической среде подтверждается данными официальной статистики: в Российской Федерации в период 2010–2019 гг. численность аспирантов сократилась почти вдвое – со 157,4 до 84,3 тыс. чел., а в 2011–2020 гг. доля выпуска из аспирантуры с защитой диссертации уменьшилась более чем втрое – с 28,5% до 8,9%. Тем не менее после 2019 года начался рост первого, а после 2020 года – второго показателя: к 2022 году общая численность аспирантов увеличилась до 107,7 тыс. чел., а доля выпуска из аспирантуры с защитой диссертации – до 12,9% (рис. 1) [21] . Такая динамика свидетельствует о повышении как социальной привлекательности научноисследовательской деятельности, так и эффективности работы аспирантуры.

—■—Численность аспирантов Выпуск из аспирантуры

—*— из него с защитой диссертации

Рисунок 1. Численность аспирантов и выпуск из аспирантуры, чел.

Источник: составлено автором на основе [21] .

Уровень оплаты труда , который является недостаточным и не соответствующим интеллектуальным и временным вложениям в научно-педагогическую карьеру, служит демпфером повышения социального престижа преподавательской работы.

В настоящее время российским государством на нормативном уровне принят курс на улучшение материального положения научно-педагогических работников. Это обозначено, в частности, в Указе Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 7.05.2012 г. № 597, в соответствии с которым средняя заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников еще к 2018 году должна была быть повышена до 200 процентов от средней в соответствующем регионе [20]. Однако данный пункт Указа согласно данным Росстата за январь-март 2023 года, остается невыполненным по меньшей мере в 31 субъекте РФ [21]. Наименьшее отношение средней заработной платы преподавателей высшей школы к средней заработной плате наемных работников фиксируется в Мурманской области – лишь 140,5% [там же]. Нечего и говорить о том, что перспектива приближения оплаты труда научно-педагогических кадров к стандартам развитых стран в ближайшее время представляется абсолютно нереалистичной.

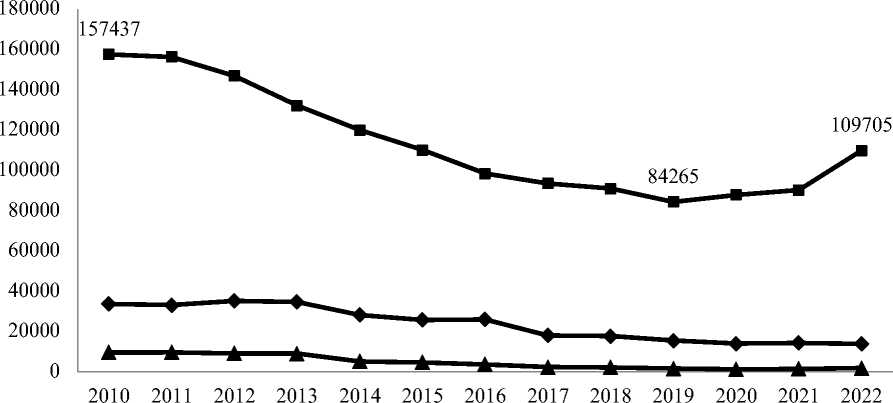

Невысокий уровень социального престижа научно-педагогической деятельности вкупе с недостаточной оплатой труда профессорско-преподавательских кадров приводят к тому, что в отечественной образовательной системе довольно остро встает проблема кадрового дефицита . Уже более десяти лет в России наблюдается неуклонное снижение численности профессорско-преподавательского персонала организаций высшего образования: в 2010/2011–2021/2022 учебных годах падение составило 39% – с 356,8 до 217,7 тыс. чел. (рис. 2) [16, с. 205].

Рисунок 2. Численность профессорско-преподавательского персонала организаций высшего образования, тыс. чел.

Источник: составлено автором на основе [16, с. 205].

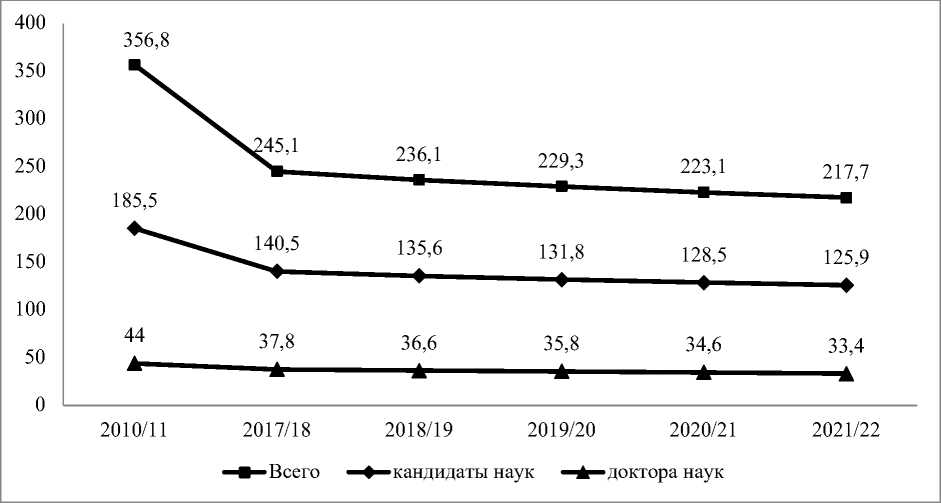

Для того чтобы эксплицировать масштаб проблемы, дополним абсолютные значения относительными и обратимся к такому показателю, как численность ППС в расчете на 100 студентов. В 2022 году в России на сотню обучающихся по программам высшего образования приходилось 5,2 преподавателя (иначе говоря, 19 студентов в расчете на одного преподавателя). Наибольшее значение данного показателя фиксировалось в Республике Крым, Санкт-Петербурге, Ивановской области и Республике Карелия (6,5 преподавателей на 100 студентов), самая низкая – в Чеченской Республике, Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе (3, 2,8 и 2,4 соответственно) (рис. 3).

Неудивительно, что данная проблема связана, помимо привлечения, с воспроизводством профессорско-преподавательских кадров, которое в условиях текущих трендов оказывается затруднено. В возрастной структуре ППС высших учебных заведений наибольший удельный вес занимает персонал от 65 лет и старше (рис. 4) [5, с. 317], которому в ближайшие годы по естественным причинам будет необходима замена.

Рисунок 3. Численность профессорско-преподавательского состава на 100 студентов, чел.

Источник: рассчитано автором на основе [21] .

0,54%,2% 8,3% 11,4% 14,0% 13,2% 9,8% 9,6% 9,6% 19,4%

-

■ до 25 ■ 25-29 ■ 30-34 ■ 35-39 ■ 40-44 ■ 45-49 ■ 50-54 55-59 60-64 65 и старше

Рисунок 4. Возраст профессорско-преподавательского персонала организаций высшего образования, лет Источник: [5, с. 317].

Одним из следствий дефицита научно-педагогического персонала в системе образования является чрезмерная нагрузка преподавателей . Значение объема аудиторной нагрузки российских преподавателей превышает его значение в развитых странах более чем в три раза [22, с. 77]. Вместе с тем следует учитывать, что, помимо чтения лекций и проведения семинарских занятий, современный научно-педагогический сотрудник обязан заниматься исследовательской деятельностью, предполагающей, помимо прочего, поиск источников внешнего финансирования.

Ситуация усугубляется и тем, что точкой пересечения интересов образовательной и других отраслей экономики, испытывающих потребность в кадрах, и преподавателей, не удовлетворенных своим заработком, является вторичная занятость [1] . Профессорско-преподавательский персонал зачастую не ограничивается одной рабочей ставкой в одном образовательном учреждении и может:

-

- оказывать дополнительные образовательные услуги, совмещать преподавание с работой научным сотрудником или административно-управленческой деятельностью в вузе, являющемся основным местом работы;

-

- вести преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в другой организации;

-

- работать в коммерческом секторе;

-

- состоять на государственной службе.

Безусловно, вторичная занятость, создающая дополнительную нагрузку, понижает качество работы ППС, сокращает время, которое может быть потрачено на взаимодействие со студентами. Вместе с тем следует отметить, что совместительство в исследовательских центрах имеет ряд положительных эффектов, поскольку, с одной стороны, позволяет удовлетворять запросы научно-педагогических кадров в более высоких доходах, а с другой стороны, вовлекает преподавателей в интенсивную исследовательскую деятельность, тем самым обеспечивая им профессиональное развитие. Если же исследовательский центр является структурным подразделением основного места работы, то вторичная занятость не нарушает связь персонала с образовательной организацией и, более того, способствует сохранению и укреплению научно-педагогических школ.

Другим следствием кадрового дефицита выступает снижение качества квалификационной структуры преподавателей [1] . Для восполнения нехватки персонала университеты прибегают к привлечению специалистов-практиков из различных отраслей хозяйства, не имеющих педагогической подготовки и, тем более, ученой степени и сколько-нибудь значимых научных достижений (хотя прокламируемые цели найма таких специалистов существенно отличаются). В этих условиях связь высшего образования с реальным сектором экономики становится все более прочной, в то время как его связь с наукой постепенно ослабевает.

На качество квалификационной структуры ППС воздействует и высокая нагрузка преподавателей, расфокусированность которых при наличии вторичной занятости, невозможность полноценного выполнения ими своих трудовых функций ведут к понижению приоритетности самосовершенствования в отдельной профессиональной области и исключительно формальному отношению к процедурам повышения квалификации.

Дефицит ППС, приводящий к распространению практики вторичной занятости и найму совместителей из реального сектора, выступает фактором нарушения преемственности научно-педагогических школ. Другим фактором этого нарушения служит свойственная академическому капитализму форсированная ротация профессорско-преподавательского персонала высших учебных заведений.

Вполне закономерно, что все описанные проблемы кадрового обеспечения отечественной системы высшего образования так или иначе способствуют снижению качества научно-педагогической деятельности преподавателей. Для визуализации проблем и каузальных связей между ними автором было разработано дерево кадровых проблем российской системы высшего образования (рис. 5).

Рисунок 5. Дерево кадровых проблем российской системы высшего образования

Наличие тесных каузальных связей между рассмотренными проблемами требует комплексного подхода к их решению. Более того, качественное развитие национальной системы высшего образования и, в частности, улучшение ее кадрового обеспечения возможны лишь в случае согласованности между стратегическими целями государственной образовательной политики и кадровой политики высших учебных заведений, а также их совместной направленности на поиск и принятие оптимальных решений.

Список литературы Проблемы кадрового обеспечения российской системы высшего образования

- Архипова Н. И., Колетвинова Е. Ю., Седова О. Л. Проблемы кадрового обеспечения в условиях модернизации системы высшего профессионального образования в России // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2012. № 10. С. 11-25.

- Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Социальное прогнозирование. Курс лекций. М.: Педагогическое общество России, 2001. 392 с.

- Брызгалина Е. В. Компетентностный подход и будущее социогуманитарного образования // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2013. № 1. С. 162-169.

- Губернаторов Е., Тадтаев К. Президент РАН заявил о двукратном сокращении числа аспирантов в России [Электронный ресурс] // РБК. URL: https://www.ibc.ru/society/20/04/2021/607ebbb09a79472b4c17838e (дата обращения: 24.05.2022).

- Индикаторы образования: 2023: стат. сб. / Н. В. Бондаренко, Т. А. Варламова, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. 432 с.

- Карпов С. Что известно о Болонской системе образования и участии в ней России [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/info/17108043 (дата обращения: 27.05.2022).

- Логвинович Г. В. Развитие и кризисные черты в системе высшего образования СССР в 1970-1980-х годах // Вестник ТГПУ. 2018. № 3. С. 186-193.

- Нефедова А. И. О концептах «Академический капитализм» и «Предпринимательский университет» // Высшее образование в России. 2015. № 6. С. 75-81.

- Оголенко С. В., Индык А. Г. Высшее образование в России: исторический аспект // Социология и право. 2011. № 2. С. 41-46.

- Орлов А. И. О ключевых показателях эффективности научной деятельности // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 111. С. 81-112.

- Орлов А. И. О показателях эффективности научной деятельности // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 7. С. 21-29.

- Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/70565 (дата обращения: 27.05.2023).

- Приказ Минобразования РФ «О Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» от 11.02.2002 г. № 393 [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/1588306/ (дата обращения: 27.05.2023).

- Пугач В. Ф. Возраст преподавателей в российских вузах: в чем проблема? // Высшее образование в России. 2017. № 1. С. 47-55.

- Романова О. А. Компетентностный подход в среднем профессиональном образовании: систематический обзор российской литературы // Образование и саморазвитие. 2016. Т. 16. № 2. С. 105-123.

- Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. сб. / Росстат; ред. С. С. Галкин. М.: Росстат, 2022. 696 с.

- Рубцов Ф. С. Управление социальным престижем науки и высшего образования: на примере СССР // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2023. № 2. С. 135-143.

- Сивак Е. В., Юдкевич М. М. Академический инбридинг: за и против // Вопросы образования. 2009. № 1. С. 170-188.

- Соколов М. М. Трансформирующие и селективные системы: исследование по сравнительной социологии академических рынков и карьер // Вопросы образования. 2019. № 2. С. 35-77.

- Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 7.05.2012 г. № 597 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261 (дата обращения: 28.05.2023).

- Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 7.04.2023).

- Эрштейн Л. Б. Чрезмерная нагрузка преподавателей вузов как фактор разрушения высшего образования в России // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2021. № 2. С. 75-87.

- Hackett E. J. Science as a Vocation in the 1990s: The Changing Organizational Culture of Academic Science // Journal of Higher Education. 1990. Vol. 61. No. 3. P. 241-279.

- Slaughter S., Leslie L. Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1997. ix, 276 pp.