Проблемы классификации банковских рисков, подлежащих страхованию в условиях консолидации банковского сектора

Автор: Фрумина С.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (37), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы этапы проведения слияний и поглощений коммерческих банков и раскрыты основные риски, присущие банкам при осуществлении выделенных мероприятий. Критически оценены предлагаемые современными учеными классификации банковских рисков, возникающих при M&A в целях консолидации, и предложена их авторская группировка.

Риски, коммерческий банк, слияния, поглощения, страхование

Короткий адрес: https://sciup.org/142142496

IDR: 142142496 | УДК: 336.719

Текст научной статьи Проблемы классификации банковских рисков, подлежащих страхованию в условиях консолидации банковского сектора

Российский банковский сектор стоит на пороге масштабной консолидации. По мере проявления кризисных последствий все большее число банков сталкивается с угрозой банкротства из-за внешней долговой нагрузки и роста неплатежей. В наиболее сложной ситуации оказались небольшие коммерческие банки, осуществляющие свою деятельность на региональном уровне. Кризисная статистика отзыва лицензий иллюстрирует картину финансовой нестабильности именно небольших банков (в 2008 г. на банки с капиталом до 180 млн. руб. приходилось 23% случаев отзыва лицензий из-за финансовых проблем, в 2009 г. – 48%, а в 2010 г. – 52%) [8]. В такой ситуации крупные финансово устойчивые кредитные институты пытаются расширить свое рыночное присутствие, пользуясь поддержкой со стороны государства, которое в лице Банка России проводит централизованную политику консолидации банковского сектора, повышая требования к минимальному размеру уставного капитала.

Консолидация путем слияний и поглощений в настоящее время становится объективной необходимостью. В то же время следует отметить, что не все сделки приводят к желаемому экономическому эффекту, создают стратегические преимущества и дают новые возможности для развития. Исследования результатов деятельности вновь образованных коммерческих банков при слияниях и поглощениях показывают влияние на их деятельность большого числа рисков, которые особенно остро проявляются в условиях выхода из кризиса, когда мотивы слияний и поглощений кардинально меняются. В связи с этим аспект управления рисками при консолидации банковских структур представляет наибольший практический интерес. Ведь именно влияние рисков на проведение сделки по объединению банков в конечном итоге характеризует эффективность реорганизации.

При слиянии банков неизбежно возникает множество рисков, связанных как с самим процессом реорганизации, так и с управлением новым банком, с формированием его структуры, перестановками кадров и др. В России управление этими рисками осложняется отсутствием достаточной законодательной и нормативной базы, устоявшихся традиций и обычаев реструктуризации бизнеса на рыночных принципах, слабым развитием консультационных и посреднических услуг в сфере слияний и поглощений, включая и услуги по оценке собственности. Поэтому в данной статье основное внимание уделено именно классификации рисков коммерческих банков, возникающих при слияниях и поглощениях.

Дискуссии по поводу риска в экономической литературе ведутся уже не одно десятилетие, но, к сожалению, опубликованные работы, как правило, не основаны на системном подходе к изучению и оценке рисков и поэтому не могут в полной мере отвечать потребностям практики. Источником термина «риск» могут служить несколько древних слов из разных европейских языков: итальянской risicare (посметь, отважиться); греческое ridsikon, ridsa (скала, утес; объезжать скалу, утес); французское risqué (сомнительный); латинское rescum (непредсказуемость, опасность или то, что разрушает). Смысловая нагрузка данных словоформ включает начало действия процесса и неполную уверенность в успешном результате.

Для раскрытия сущности банковских рисков при рассмотрении сделок слияний и поглощений остановимся на основополагающих позициях двух базовых теорий риска – классической и неоклассической. Основоположником теории рисков большинство западных исследователей считают французского ученого Р. Кантильона, рассматривающего риск как свойство любой торговой деятельности, ведущейся по правилам конкуренции.

Представители классической теории (Дж. Милль, Н.У. Сениор) под предпринимательским доходом понимали сумму составляющих: процент от вложенного капитала, заработную плату предпринимателя и плату за риск как компенсацию за рискованные действия в условиях стихийного рынка и конкуренции. Ими проводилась четкая параллель между рискованными действиями предпринимателей и расчетом ожидаемых убытков от данных действий. Однако такую однобокую трактовку сущности риска нельзя признать правомерной. По мере расширения представления о методах управления риском количество сторонников классической теории сокращалось.

Родоначальники неоклассической теории (А. Маршалл и А. Пигу) в 20-30-х гг. ХХ в. выдвинули идею, согласно которой рискованные действия хозяйствующего субъекта продиктованы основополагающими принципами теории предельной полезности и предрасположенностью предпринимателя, функционирующего в условиях неопределенности, при выборе вариантов развития бизнеса отдавать предпочтение тому, при котором отклонение величины ожидаемой прибыли минимально. Иными словами, при выборе из двух вариантов капиталовложений, сулящих одинаковую ожидаемую прибыль, предпочитается вариант, в котором колебания прибыли меньше.

Стало быть, неоклассическая теория риска постулировала тезис о большей ценности гарантированной прибыли в сравнении с ожидаемой прибылью, «нагруженной» рисками возможных колебаний. На основе данного тезиса родоначальники неоклассической теории доказывали невыгодность участия в лотереях, пари, азартных играх.

Однако в лице Дж. М. Кейнса, сделавшего существенный вклад в неоклассическую теорию, данная позиция нашла достойного оппонента. Он считал, что в этой рекомендации не участвует в расчете на удовольствие игроков от азартных игр. Дж. М. Кейнс систематизировал старый и предложил новый понятийный аппарат для систематизации рисков. В частности, он ввел понятие «склонность к азарту», подразумевая здесь фактор удовлетворения от риска, соответствующий предрасположенности субъекта пойти на больший риск ради большей ожидаемой прибыли. Иными словами, Дж. М. Кейнс связывал категорию риска с вероятностью отклонения от поставленных целей. Ему же принадлежит идея о том, что в стоимость должны включаться затраты, связанные с рисками, – непредвиденные изменения рыночных цен, чрезмерный износ оборудования, разрушения от стихийных бедствий и катастроф. Он полагал целесообразным учитывать три основных вида риска: риск, обусловленный возможным уменьшением ценности денежной единицы; риск предпринимателя или заемщика; риск кредитора.

Таким образом, представители классической теории рисков связывали данную категорию исключительно с потерями, убытками, ущербом, а представители неоклассической школы – с отклонением полученной прибыли от ожидаемой, причем обе школы солидаризовались в том, что экономический риск возникает при наличии фактора неопределенности [2].

Многие российские экономисты стали говорить о рисках банковской деятельности вследствие наступления кризиса 1998 г. Именно с этого времени «…главной задачей банковского регулирования» стало «ограничение излишне рискованной банковской деятельности в рыночной экономике» [6].

Возвращаясь к слияниям и поглощениям коммерческих банков и не умаляя их достоинств, к сожалению, необходимо отметить, что положительный эффект от проведения сделок возникает не всегда. Один из самых ярких примеров – слияние America Online и Time Warner на пике технобума в январе 2000 г.: результатом «родственного объединения» стал убыток в 98,7 млрд. дол. в 2002 г. [4] Этот антирекорд в мировой корпоративной истории был превзойден только в 2008 г., по итогам которого AIG (крупнейшая страховая компания, которая присутствовала и на российском страховом рынке и была реструктурирована в 2008 г. в ОАО «Алико-жизнь») потеряла 99,3 млрд. дол.

Другой недавний случай – крупнейшее в истории поглощение: покупка британским Royal Bank of Scotland (RBS), бельгийским Fortis и испанским Banco Santander голландского банка ABN Amro за 95,7 млрд. дол. В результате чего правительствам Бельгии и Нидерландов пришлось спасать Fortis (разделив его на части), а правительству Великобритании – RBS, оказав ему финансовую помощь в обмен на 84,4% акций.

The Wall Street Journal проанализировала крупные сделки десятилетия на предмет достижения компаниями объявленных при слиянии стратегических целей и повышения благосостояния акционеров. Если рассматривать 25 крупнейших сделок, то лишь у девяти компаний котировки акций на сегодняшний день выше, чем в день объявления о слиянии.

Bank of America (BofA) четырежды фигурирует в списке 100 крупнейших сделок. Помимо Merrill Lynch, купленного в разгар современного кризиса за 44 млрд. дол., приобретением банка в конце 2007 г. стала Countrywide Financial, оказавшаяся на грани краха из-за активной выдачи высокорискованных ипотечных кредитов. Во время кризиса BofA был вынужден привлечь 45 млрд. дол. господдержки; за исключением Citigroup, получившего столько же, остальные крупные банки получили 10-25 млрд. дол.

Сам Citigroup, образовавшийся в результате слияния в 1998 г. Citicorp и Travelers Group, в результате этой и последующих сделок настолько разросся, что руководство потеряло контроль над подразделениями. Из-за нарушений в разных странах Федеральная резервная система США в 2005 г. на 1 год запретила Citigroup проводить поглощения и обязала улучшить систему внутреннего контроля.

Исследования результатов деятельности вновь образованных организаций при слиянии и поглощении показывают, что 61% слияния не окупает вложенных в них средств (Mergers&Acquisitions Journal, 1998 г.); 57% объединившихся компаний отстают в своем развитии от других субъектов данного рынка и вновь разделяются на самостоятельные корпоративные единицы (Prince Waterhouse, исследование 300 слияний за 1987-1997 гг.); менее 20% объединившихся компаний достигают желаемых финансовых или стратегических целей (Marks, Mirvis, исследование 50 интеграционных процессов, 1982-1997 гг.); 53% крупнейших слияний и поглощений приводят к снижению акционерной стоимости компании, 30% – практически на нее не влияют и только 17% – ее создают (Zweig, 1995 г.); как правило, поглощения не создают добавочной стоимости для собственников поглощающей фирмы (Haspeslagh, Jemison, обзор исследований финансовых результатов слияний и поглощений за 1962–1992 гг.) [8].

И.О. Сорокина выделяет 8 основных видов банковских рисков, соответствующих стадиям процессов слияний и поглощений, среди них: квалификационные, стратегические, финансовые, кадровые, культурные, информационные, организационные, операционные и риски внешней среды [5]. Однако, по нашему мнению, очевидна непоследовательность этого видового набора из-за отсутствия родовых квалификационных признаков и указания специфических свойств образования рисков. Так, неясны основы разграничения кадровых, организационных, информационных и операционных рисков коммерческого банка.

Один из наиболее разработанных подходов к классификации банковских рисков при слияниях и поглощениях, подлежащих страхованию, предлагается С.Н. Яковенко и Е.Ю. Лисюк, где различается 8 видов рисков: риски внешней среды, организационные риски, стратегические риски, финансовые риски, операционные риски, кадровые риски, квалификационные и информационные банковские риски [7]. Однако считаем, что за рамками такого перечня вновь оказались разнообразные операции и услуги, осуществляемые банками при слияниях и поглощениях. Более того, в соответствии с Письмом Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» информационные, технологические и иные нарушения, а также кадровые и квалификационные составляющие являются составляющими операционного риска, следовательно, предложенная классификация не отражает специфики классификации, предложенной Банком России.

Другой методологических подход – группировка рисков по сугубо количественным признакам. Так, в британском руководстве по кредитному менеджменту выделены 5 следующих видов риска: категория А – незначительный, или нулевой, риск; категория Б – обычный риск; В – повышенный риск; С – значительный, или высокий, риск; Д – неприемлемый риск [3] .

В основу классификации рисков банковской деятельности, предложенной Банком России, которая послужила базисом для определения рисков слияний и поглощений банков в рамках предлагаемого нами методического подхода, положены 9 номинальных, достаточно самостоятельных видов риска [1].

-

1. Кредитный риск. Данный вид банковского риска, по общему мнению экспертов, является наиболее значительным. Даже в экономической литературе по риск-менеджменту (в том числе в материалах Всемирного банка) рассмотрение именно кредитного риска выделяется отдельно, тогда как прочие виды рисков для их рассмотрения объединяют в объемные группы. В российских банках кредиты занимают наибольшую долю доходных банковских активов и, несмотря на инновации в секторе финансовых услуг, кредитный риск до сих пор остается основной причиной банковских проблем. Более 80% содержания балансовых отчетов банков посвящено обычно именно этому аспекту управления рисками.

-

2. Рыночный риск , включающий фондовый, валютный и процентный риски. Несмотря на то, что валютный риск сейчас является незначительным для всех банков, и статистика показывает, что его удельный вес в соотношении с кредитным в десятки раз меньше для небольших коммерческих банков, для которых обсуждается вопрос установления статуса региональных, в целях предотвращения валютных рисков предлагается не иметь открытой валютной позиции. Это значит, что у банка должно быть одинаковое соотношение активов и пассивов в каждой валюте, но при этом он может иметь и открывать корреспондентские счета по всему миру. Если посмотреть опыт других стран, то там такого рода банкам вообще запрещена работа с иностранной валютой, а в некоторых случаях может идти речь о запрете открытия счетов в иностранных банках.

-

3. Риск ликвидности . Данный риск всегда был одним из самых значимых для российской банковской системы. Сегодня его значимость из-за кризиса и роста конкуренции в банковском секторе еще более возросла. Для большинства российских банков управление активами/пассивами и составной его частью – ликвидностью – до сих пор является проблематичным. В настоящее время резкое снижение ликвидности, вызванное кризисом, удалось остановить исключительно с помощью мер, предпринятых Банком России, что подтверждает недостаточную его изученность отсутствие действенной методологии управления.

-

4. Операционный риск . Причиной повышенного внимания к операционным рискам стало соглашение Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция изменения капитала и стандартов капитала: новые подходы» – Basel II. Это один из наиболее актуальных нормативных актов, регулирующих банковский сектор. Он предъявляет требования к минимальному размеру банковского капитала, на основании которых кредитные организации обязаны оценивать операционные, рыночные и кредитные риски, а также резервировать капитал на их покрытие. Его положения уже применяются в Евросоюзе, США, Канаде, Японии и с 2010 г. в России.

-

5. Риск потери деловой репутации кредитной организации (репутационный риск) – риск возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом [1].

-

6. Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации [1].

Положение Банка России «О порядке расчетов размера операционного риска», введенное в действие с 1 июля 2010 г., предлагает поэтапное введение компоненты операционного риска в расчет норматива Н1. И пока речь идет только о расчетах размера операционного риска на основе так называемого подхода базового индикатора (Basic Indicator Approach, BIA), когда размер резервируемого под операционный риск капитала определяется пропорционально среднему валовому доходу банка за последние 3 года с коэффициентом 15%.

Очевидно, что классифицировать риски сложно вследствие тесной взаимосвязи и замещения рисков. Классификация рисков напрямую зависит от точки зрения и в той или иной степени отражает сложившееся в обществе восприятие риска, что может привести к переходу риска из одного вида в другой. В свою очередь количество возможных классификаций может быть очень большим, так как выбор при- знака классификации во многом определяется конкретными целями и задачами управления рисками, процедурами и вариантами возможных стратегий управления.

В целом классификация банковских рисков может быть изложена в более развернутом виде, однако в рамках данной статьи это не представляется целесообразным. Проводя анализ перечисленной выше классификации, можно отметить, что она базируется на двух типах банковских рисков - внешних и внутренних, которые включают в себя определенные подгруппы рисков. Однако подгруппы рисков, входящие во внешние и внутренние, могут быть значительно расширены и учитывать более развернутый формат факторов, спектр действия которых особенно расширился в условиях кризиса.

Таким образом, рассмотрев наиболее распространенные классификации банковских рисков, для обоснования классификации банковских рисков, возникающих при слияниях и поглощениях и подлежащих страхованию, обратимся к этапам проведения сделки. В силу специфики отдельных слия-ний/поглощений (по объему, участникам и содержанию) невозможно сформулировать единообразную структуру процесса, применимую во всех случаях, поэтому схему приходится приспосабливать к кон -кретной ситуации. В научной литературе существует множество различных способов структурирования процесса слияний/поглощений.

Различные классификации отличаются в основном по степени детализации разбиения общего процесса. Не создавая новой классификации, за основу в данной работе нами была принята классификация, используемая в рамках концерна Deutsche Telekom для проведения слияний/поглощений, включающая стратегию, поиск, оценку, переговоры, интеграцию и контроль.

На первом этапе сделки, заключающемся в разработке стратегии слияния/поглощения, как правило, осуществляются следующие мероприятия: 1) определяются цели и задачи банка, в соответствии с которыми обосновывается процесс слияния или поглощения и выявляются его преимущества; 2) разрабатывается стратегия и формируется стратегический план слияния или поглощения и устанавливаются основные показатели, которых банк хочет достигнуть в результате объединения.

Кроме того, в случае выбора экономически нецелесообразной цели сделки существенной является возможность разрушения стоимости, которая проявляется в тех случаях, когда поглощающий банк допускает ошибки, такие как неправильная стратегия, назначение неподходящих менеджеров или установление неподходящих средств контроля.

Второй этап процесса, связанный с поиском подходящих для слияния/поглощения банков-целей, включает следующие основные мероприятия: 1) анализ информации об объектах слияний или поглощений. В этих целях коммерческий банк определяет критерии, которым должен отвечать банк-цель и самостоятельно, либо при помощи посредников осуществляет подбор необходимых кандидатов; 2) анализ потенциального объекта объединения на предмет соответствия поставленным целям.

На данном этапе процесса может возникнуть рыночный риск, связанный с неправильным выбором целевого объекта покупки . В этом случае необходимо осуществлять поиск кандидатов в достаточно объемной альтернативе, дабы не лишиться дополнительных потенциальных возможностей. Также на данном этапе вероятно возникновение операционного риска, проявляющегося в недостаточности достоверной информации о потенциальных объектах приобретения и низкой квалификации сотрудников и/или их недостаточной опытности в проведении сделок подобного рода.

Третий этап слияния и присоединения в соответствии с принятой нами за базовую структуре сделки основан на проведении следующих мероприятий: 1) оценка приобретаемого актива, заключающаяся в проведении всесторонней (финансовой, операционной, юридической, экономической, стратегической, рисковой и др.) оценки и проведении идентификации синергии; 2) оценка дополнительных инвестиций. В результате данной оценки необходимо определить целесообразность вложения дополнительных средств и источников их привлечения.

На этапе оценки подходящих кандидатов коммерческий банк может столкнуться с операционным риском, проявляющемся в отсутствии информации о доле объекта приобретения на рынке, о финансовом, технологическом состоянии и перспективах его развития, о возможностях синергии в результате объединения.

В практике бывают случаи, когда поглощаемый банк имеет возможность самостоятельной оценки своих обязательств. Те банки, которые предлагают себя для продажи, могут стремиться занижать обязательства с тем, чтобы увеличить свою стоимость. Кроме того, следует рассмотреть политику банка в отношении безнадежных долгов.

Следующим риском на данном этапе осуществления сделки является риск ликвидности, вероятность возникновения которого определяется возможностью приобретения низкокачественных активов и несоответствия оценки всех крупных активов в балансе стоимости этих активов, которая может быть реализована на рынке. К сожалению, официально публикуемые документы не содержат информации, необходимой для определения рыночной стоимости некоторых активов. Это может создавать проблемы для враждебных покупателей, вынужденных полагаться исключительно на общедоступную информацию.

Интересным представляется тот факт, что более простым и эффективным способом приобретения контроля над другой кредитной организацией является приобретение активов, и при осуществлении сделок слияний/поглощений существует опасность того, что кредитная организация приобретет недооцененный актив, рыночная стоимость которого ниже его реальных возможностей генерировать доходы в будущем, что грозит банку в лучшем случае снижением прибыли или возникновением убытков.

Еще одним риском, возможным к проявлению на данном этапе процедуры слияния/поглощения банка, является риск ликвидности, связанный с недооценкой ценных бумаг.

На четвертом этапе слияния/поглощения, реализуемого в рамках проведения переговоров, основными мероприятиями являются: 1) осуществление переговоров, предусматривающих взаимный обмен информацией, исходя из которой банк-покупатель определяет соответствие банка-цели стратегическим целям бизнеса; 2) определение цены сделки. На этапе переговоров очень важное значение имеет определение цены сделки, при которой определяется договорная стоимость банка-цели, включая нематериальные активы.

Основным риском, возникающим у коммерческих банков на данном этапе, является операционный риск, связанный с ошибками в процессе переговоров, приводящий к увеличению цены приобретаемого объекта, снижению заинтересованности акционеров и работников коммерческого банка. Так, при приобретении коммерческого банка с солидной репутацией на рынке могут быть переоценены нематериальные активы, что приведет к увеличению стоимости сделки.

На пятом этапе, заключающемся непосредственно в процессе интеграции, коммерческому банку необходимо проводить следующие мероприятия: 1) оформление сделки. Осуществляется после договоренности об условиях слияния и поглощения, определения цены покупку, структуры транзакции и т.д.; 2) формирование организационной структуры и кадрового состава включает формирование новой структуры объединенной компании, нанимаются сотрудники, происходит интеграция корпоративных культур и производственных процессов; 3) управление объединенной структурой в целях обеспечения скоординированности и продуктивности работы объединенных банков на уровне правлений, служб и отделов.

На этапе интеграции существует вероятность возникновения операционного риска, связанного с растянутостью во времени принятия решений и неопытностью менеджеров, в том числе незаинтересованных в эффективности осуществления сделки. Кроме того, на данном этапе может возникнуть операционный риск неверного распределения полномочий между сотрудниками, ухудшения управления в силу разной корпоративной культуры и клиентских баз и кредитный риск, заключающийся в необходимости удовлетворения досрочных требований кредиторов к погашению кредитов. Риск потери деловой репутации связан с изменением положения интегрированного объекта на рынке и вариативностью отношения к нему клиентов.

Завершающий контрольный этап процесса слияний и поглощения связан с осуществлением внутреннего контроля, который предусматривает проведение анализа эффективности деятельности объединенного банка, сравнение запланированных и достигнутых показателей, оценку результативности слияния (поглощения) в целом. На данном этапе возникает операционный риск, связанный с отсутствием четкого распределения обязанностей и должного контроля на всех стадиях процесса.

Таким образом, в процессе осуществления слияния/поглощения коммерческие банки сталкиваются с типичными банковскими рисками:

-

- кредитным риском, возникающим в процессе интеграции и связанным с ухудшением качества кредитного портфеля; ненадежностью источников погашения долга приобретенного банка; возникновением факторов делового риска, обусловленных неопределенностью в отношении объема инвестиций приобретенного банка, и возникновением досрочных требований кредиторами о досрочном прекращении или исполнении обязательств при совершении сделки;

-

- операционным риском, возникающим вследствие потери персонала в результате осуществления сделки; неправильного распределения полномочий; несоответствия корпоративных культур и информационных технологий объединяемых коммерческих банков; снижения качества управления бизнес-процессами; ограниченности или низким качеством внутреннего контроля и др.;

-

- рыночным риском, возникающим вследствие неправильного выбора целевого объекта и банковских продуктов; необходимости нести единовременные финансовые затраты;

-

- репутационным риском снижения рейтинга и деловой репутации;

-

- риском потери ликвидности, связанным с неполучением потенциальных выгод от слияния; с уменьшением эффективности сделки в результате просчетов; с разрушением стоимости и приобретением недооцененных активов .

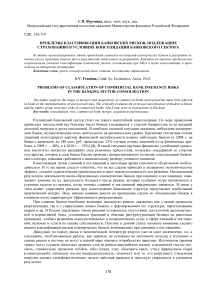

Исследование этапов сделки, принятых в работе в качестве базовых, позволило нам сделать ряд важных выводов. Во-первых, определить, что возможна только условная формулировка единообразной структуры процесса слияния или поглощения, применимой во всех случаях в силу специфики каждой сделки. Во-вторых, в зависимости от степени детализации процесса изменяется количество банковских рисков. В-третьих, консолидация в виде слияния или поглощения имеет смысл лишь в том случае, если возникающая за счет синергии дополнительная стоимость превышает затраты на интеграцию. Однако для разных потенциальных покупателей и возможная синергия, и затраты на интеграцию, и соответственно риски неодинаковы. Следовательно, проблема идентификации банковских рисков, имеющих перманентный характер воздействия на коммерческие банки при слияниях и поглощениях, находится в плоскости определения этапов и специфики проведения сделки, которые и легли в основу разработанной классификации (рис.).

Мероприятия

Типичные банковские риски

Разработка стратегии

Поиск банка- цели

Оценка

Переговоры

Интеграция

Определение целей Разработка стратегии

Анализ информации об объектах слияний или поглощений

Анализ потенциального объекта слияния или поглощения

Оценка приобретаемого актива Идентификация синергии Оценка дополнительных инвестиций

Осуществление переговоров Определение цены сделки

Оформление сделки, формирование организационной структуры и кадрового состава

Производственная интеграция Управление объединенными структурами Контроль

Стратегический риск Операционный риск

Операционный риск Рыночный риск

Операционный риск Риск ликвидности

Рыночный риск Операционный риск

Риск ликвидности

Кредитный риск Операционный риск Репутационный риск

Риски оценки

Договорные риски

Риски интеграции

S

.S

В соответствии с предложенной классификацией следует выделить группы банковских рисков, подлежащих страхованию и соответствующих стадиям осуществления процесса слияния или поглощения, среди которых риски стратегии, риски выбора объекта, риски оценки, договорные риски и риски интеграции.

В западных странах существуют программы по страхованию перечисленных рисков при помощи различных финансовых инструментов, например CDS (credit default swaps), которые работают до сих пор. В России, к сожалению, такие инструменты пока не используются.

Обращаясь к опыту зарубежных стран, отметим, что в Великобритании во время кризиса была разработана программа страхования банковских активов. Однако она распространялась только на крупные банки и носила краткосрочный характер. Примечательно, что на Западе наличие полиса страхования банковских рисков нередко носит обязательный характер и повсеместно является неотъемлемым атрибутом надежности, безопасности и деловой репутации банка.

В настоящее время более 80% европейских банков используют в своей деятельности банковское страхование, и свыше 40% страховых компаний предлагают своим клиентам альтернативные финансовые услуги. В России же данная услуга пока еще остается недостаточно популярной. Между тем в любой сфере бизнеса наряду с возможностью получить прибыль всегда существует опасность потерь. Передача части рисков страховой компании обеспечивает более высокий уровень надежности и способствует снижению банковских рисков, что соответственно улучшает качество его активов. Таким образом, услуги страховых компаний имеют серьезный потенциал роста, так как риск – неотъемлемая часть банковских активных операций.