Проблемы кооперации между университетами, наукой и технологическим предпринимательством

Автор: Вершицкий Андрей Вячеславович, Вершицкая Елена Рустемовна

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Социально-экономические аспекты развития отраслей, комплексов, предприятий и организаций сферы услуг

Статья в выпуске: 2 (84), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам и перспективам кооперации технологического предпринимательства с академической средой в Российской Федерации. Для реагирования на актуальные вызовы цифрового общества и экономики, современный бизнес в России остро нуждается в высокотехнологичных проектах. Новые технологии в бизнесе обуславливают новую эпоху прикладных научных исследований. При соответствующем подходе к установлению эффективных связей между предприятиями и университетами, университет рассматривается потенциальными партнёрами не только как строго академическое учреждение, но и как источник новых квалифицированных кадров, которые можно готовить по запросам бизнеса, как источник научных идей и база для разработок и как площадка для создания технологических стартапов. Для развития кооперации необходим высокий уровень доверия между потенциальными партнёрами, что в настоящее время является проблемным моментом в Российской Федерации. Недостаток информации о том, какие исследования ведут учёные и что нужно рынку, приводит к системным проблемам с низкой коммерциализацией российских разработок и малым количеством патентов. Чтобы преодолеть этот разрыв, необходимы площадки, где научное и бизнес-сообщества смогут получать больше информации о возможностях кооперации, совместного создания и продвижения продуктов. Нужны посредники, которые транслируют запросы индустриальных партнёров в вузы и помогут им правильно выстроить отношения с заказчиками.

Предпринимательство, университеты, наука, сотрудничество, технологическое предпринимательство, государственное регулирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140240542

IDR: 140240542 | УДК: 334.7 | DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10215

Текст научной статьи Проблемы кооперации между университетами, наукой и технологическим предпринимательством

Вывести нашу страну в число глобальных технологических лидеров – стратегическая задача государственной политики. Президент

России подчёркивает, что стране нужен прорыв и призывает предпринимателей быстро освоить передовые технологии, выпуск това- ров и услуг, чтобы российские компании укрепляли свои позиции не только на национальном, но и на мировом рынке, активно участвовали в глобальных производственных цепочках1. По мнению экспертов, России необходимо развивать культуру предпринимательства; российским учёным принадлежит множество патентов, но уровень развития России в области инноваций не является впе-чатляющим2. Имеющиеся идеи часто не находят воплощения в бизнесе и, вследствие этого, не оказывают экономического эффекта.

Четвертая промышленная революция сопряжена с высокой степенью неопределённости и непредсказуемости глобальных экономических процессов, поэтому правительства должны активно и гибко поддерживать кооперацию бизнеса с институтами науки и образования2. Локомотивом практического применения новых технологий являются предприятия и бизнес, которые в полной мере осознают необходимость кооперации с бизнес инкубаторами, акселераторами и исследовательскими центрами современных университетов. Такое сотрудничество технологических предприятий и вузов в области научной и инновационной деятельности ведёт к повышению уровня образования, статуса учебного заведения, способствует лучшему трудоустройству выпускников3.

Однако на современном этапе в России степень вовлеченности в это сотрудничество не достаточна и носит, скорее, эпизодический характер, не являясь распространённым явлением. Именно в высокотехнологичных проек- тах, эффективных в бизнес среде и уникальных по своей природе наиболее остро нуждается современный бизнес в России, который должен отвечать актуальным вызовам цифрового общества и эпохе больших данных.

Как отмечается в докладе ОЭСР «Перспективы науки, технологий и инноваций» («Science, Technology and Innovation Outlook»)4 наука в государственном секторе будет продолжать играть ведущую роль в развитии знаний и навыков, которые будут использоваться в экономике в целом. Но при этом и сама она будет трансформироваться. Новые технологии открывают новую эпоху для научных исследований, ведь большие массивы данных и алгоритмы генерируют огромные объёмы данных, изменяя научную методику и требования к инструментам и навыкам, а также создавая новые области исследований.

Создать и внедрить на рынок новый уникальный продукт без привлечения индустриальных и научных партнёров достаточно сложно даже средней по размерам компании. Самостоятельно этот путь проходят единицы. Большинство основателей инновационного бизнеса изначально рассчитывают на поддержку со стороны: ищут инвесторов, инфраструктурных партнёров, совместных разработ-чиков3. Однако создать эффективные альянсы удаётся далеко не всегда. Как показало исследование, проведённое в рамках рейтинга «ТехУспех», только половина компаний развивает кооперацию в сфере инноваций. Партнёры для инноваций должны обладать научно-техническим и кадровым потенциалом, знать целевой рынок и иметь возможность дальнейшего участия в производственной кооперации. По сути, технологические компании ищут более крупных и сильных игроков рынка и авторитетные научные организации. По данным этого же исследования, главными партнёрами среднего технологического бизнеса в РФ являются более крупные компании, научно-исследовательские институты и центры и компании сопоставимых размеров (рис. 1).

99 оопвоасттеалвьисмкыиех рианзсмтиетр 3от1ыв (ирицсе.н1т)р. ы

-

■ более крупные компании

-

■ научно-исследовательские институты и центры

-

■ компании сопоставимых размеров

-

■ университеты

-

■ малые предприятия

Рис. 1 – Главные партнёры среднего технологического бизнеса3

Доля университетов и малого предпринимательства в качестве партнёров в среднем технологическом бизнесе не превышает десяти процентов, что крайне мало. В тоже время международный опыт показывает, что уровень взаимодействия инновационного и технологического бизнеса с университетами в развитых странах значительно выше.

Активная вовлеченность бизнеса и вузов в кооперацию в мировой практике обусловлено рядом объективных причин, по которым университет:

-

1) источник новых квалифицированных кадров, которые можно готовить по запросам бизнеса;

-

2) источник научных идей и база для разработок;

-

3) может становиться площадкой для создания технологических стартапов.

Сотрудничество учебных заведений с предприятиями приносит финансовые, культурные и социальные результаты. Университеты могут играть решающую роль в развитии своих регионов, они могут непрерывно выполнять свои традиционные задачи – готовить ля рынка довлетво-страны – аются ос-в эконом, рассре-м контек-ии эконо-ьной кон-одействие тетами и ствитель-ависит от циала, в рситетами и решаю щим фактором [5].

р у р уре выделя ют несколько основных характеристик движущих сил предпринимательства (табл. 1).

Важность передачи знаний, сотрудничества между компаниями и университетами имеет большое значение благодаря ценному вкладу в глобальное развитие и конкурентоспособность. Это развитие, при котором производство, поглощение, приобретение, воспроизводство и передача знаний рассматриваются как фундаментальные характеристики конкурентной динамики [4]. Сотрудничество между бизнесом и университетами играет особенно важную роль в странах с низким уровнем технологий и промышленности. Сотрудничество является важным методом, поскольку позволяет исследовать и доказать инновационную передачу знаний [4].

Вместе с тем для развития кооперации необходим высокий уровень доверия между потенциальными партнёрами. В отношениях отечественной науки и бизнеса доверия пока не хватает3. Недостаток информации о том, какие исследования ведут учёные и что нужно рынку, приводит к системным проблемам с низкой коммерциализацией российских разработок и малым количеством патентов.

Таблица 1 – Движущие силы предпринимательства

|

Движущие силы |

Характеристика |

Источник |

|

Потребность в достижениях |

Человек, который нуждается в достижениях, будет выполнять задачи лучше, чем раньше, если выполнение этих задач имеет для них значение достижения. Данная потребность есть у любого человека, но её уровень разнится |

[7] |

|

Склонность к риску |

Предприниматели часто сталкиваются с неопределёнными условиями ведения бизнеса, поэтому предпринимательская деятельность связана с риском. Таким образом, склонность к риску очень важна для человека, который будет создавать новый бизнес. Студенты, которые готовы рисковать и чувствуют, что могут контролировать события в своей жизни, более кропотливо относятся к созданию собственного бизнеса |

[3] |

|

Творческий подход |

Творчество – это способность разрабатывать что-то новое, чтобы взглянуть на проблемы и возможности. Предприниматель должен быть креативным. Без креативности он не настоящий предприниматель, а просто обычный торговец и креативность, необходимая для человека, который выбирает предпринимательскую профессию |

[6] |

|

Социальное взаимодействие |

Стремление к социальному взаимодействию выгодно в предпринимательском процессе. Оно обеспечивает получение информации и связей |

[9] |

|

Терпимость к неопределённости |

Предпринимателям необходим навык терпимости к неопределённости, поскольку они часто сталкиваются с неясными ситуациями, так как проблемы и возможности успеха нового бизнеса непредсказуемы |

[2] |

|

Предпринимательское намерение |

Предпринимательское намерение – это когнитивное представление действий кого-либо, кто создаёт новый бизнес или создаёт новые ценности в существующей компании. Человек, у которого есть предпринимательское намерение, более готов вести предпринимательскую деятельность и иметь мотивацию развивать бизнес |

[8] |

Важность сектора малого и среднего предпринимательства признана во всем мире. В развитых странах, размер сектора малого и среднего предпринимательства достаточно велик.

Предприниматели создают рабочие места и обеспечивают существенную долю населения доходами, во многом определяя социально-экономическое положение страны в целом и её регионов в частности. В ряде исследований подтверждается положительная связь между относительным размером сектора малого и среднего предпринимательства и благосостоянием населения, экономическим ростом5. Кроме того, рост количества малых и средних предприятий приводит к росту конкуренции в экономике, уходу с рынка низкопроизводительных предприятий и их замене высокопроизводительными, к росту качества товаров и услуг.

Ещё одним преимуществом успешных малых и средних предприятий является инновационность. По данным An Analysis of Small Business Patents by Industry and Firm Size – проведенного в США исследования, в секторе МСП создаётся в 16 раз больше патентов в расчёте на 1 работника, чем в крупном бизнесе5.

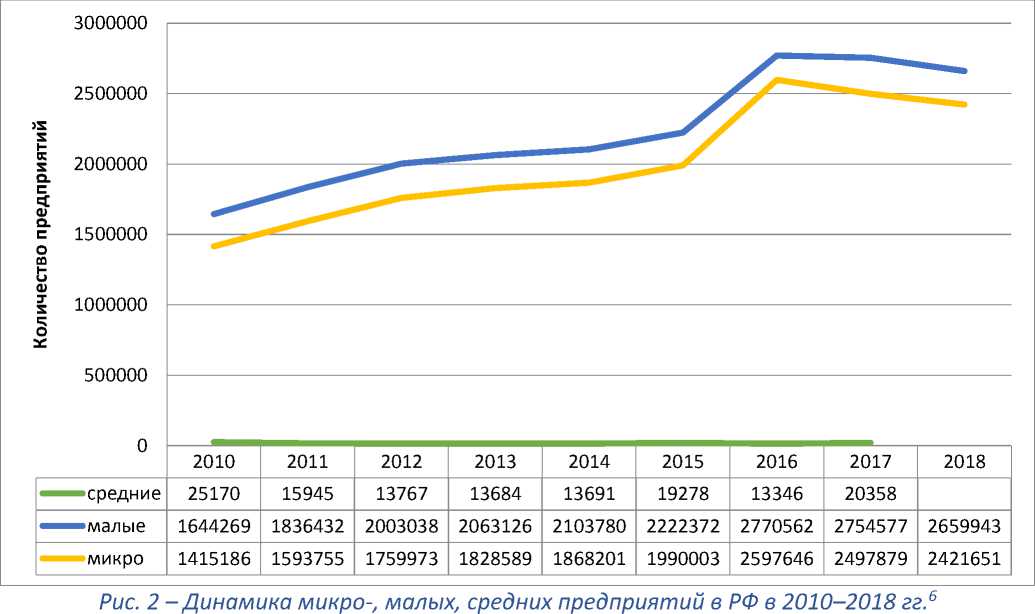

В России остаётся нереализованным огромный потенциал развития сектора малого и среднего предпринимательства. Приведённые ниже результаты сопоставлений демонстрируют, как существенную роль, отводимую малому и среднему предпринимательству в экономиках других стран, так и низкий уровень и большой потенциал развития малого и

среднего предпринимательства в России. Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике составляет 21,9%, количество предприятий показано на рис. 2. Согласно методике, утверждённой Росстатом в конце декабря 2018 года, доля малого и среднего бизнеса рассчитывается как отношение суммарного объёма валовой добавленной стоимости, созданной средними и малыми предприятиями (включая микропредприятия) и индивидуальными предпринимателями, к валовой добавленной стоимости6 в основных ценах всех хозяйственных субъектов7.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60% (например, в Великобритании 51%, в Германии – 53%, в Финляндии – 60%, в Нидерландах – 63%)7. Стагнация развития малого бизнеса в России негативно сказывается на занятости в секторе МСП. Так, в 2018 году количество занятых в МПС по сравнению с 2017 годом снизилось на 1,5% и составило 15,87 млн работников.

Государством оказывается помощь малому и среднему предпринимательству, которая включает в себя: помощь в денежной форме; предоставление права пользования земельными участками, строениями и другим государственным имуществом; организация федеральных и региональных информационных систем для информационной поддержки МСП; предоставление услуг курсов, позволяющих научиться организовывать, строить и продвигать бизнес, находить направления его дальнейшего развития; разработка и использование программ подготовки кадров для малого бизнеса. Государство осуществляет финансовую поддержку МСП, предоставляя субсидии для начинающих предпринимателей, участников выставок, для возмещения процентов по кредитам и части затрат на лизинг.

В последние годы в России принято много решений, направленных на совершенствование государственного регулирования

Таблица 2 – Центры компетенций национальной технологической инициативы

Российскому правительству поручено к 2024 году создать не менее 15 научнообразовательных центров (НОЦ) мирового уровня, которые станут связующим звеном между университетами, научными организациями и реальной промышленностью. Очень важно привлечь к участию в этих центрах не только крупные, но и средние высокотехнологичные компании. Сегодня они становятся одними из основных заказчиков результатов прикладной науки, потому что для средних компаний использование инноваций – единственная возможность роста. Похожие на НОЦ элементы инфраструктуры уже запущены в России в 2018 году. Это центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) – сеть инженерно-образовательных консорциумов для создания инновационных решений в области сквозных технологий, востребованных рынком. На базе ведущих вузов и научных институтов уже работает 14 центров компетенций НТИ, которые ведут исследования вместе с технологическими компаниями, среди которых есть и участники рейтинга «ТехУспех»3. На российские технологические компании приходится около 60% участников консорциумов центров компетенций, ещё 18% занимают российские вузы, 13% – научные организации, 4% – зарубежные партнёры. У каждого центра есть свои направления работы и возможности для разработок, которые могут изменить ситуацию на существующих рынках технологий, продуктов и услуг (табл. 2).

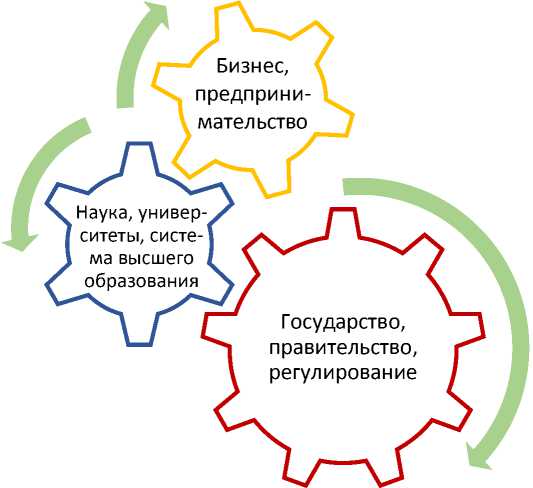

Сейчас правительство предоставило некоторый финансовый трамплин для запуска подобных инструментов (Центров компетенций НТИ) создания инноваций, но дальше они должны работать самостоятельно, перейти на самоокупаемость. Национальная технологическая инициатива – долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 года, это площадки, где научное и бизнес-сообщества смогут получать больше информации о возможностях кооперации, совместного создания и продвижения продуктов (рис. 3). Также нужны посредники, которые транслируют запросы индустриальных партнёров в вузы и помогут им правильно выстроить отношения с заказчиками [1].

Рис. 3 – Модель взаимодействия государства, научного и бизнес сообществ

Сейчас за взаимодействие разработчиков, учёных, технологических предпринимателей и заказчиков инноваций отвечают различные бизнес-инкубаторы, акселераторы и технопарки. Это неплохая модель, но, чтобы сделать эту деятельность системной, необходимы постоянно действующие площадки.

Одним из основных проблемных моментов технологического развития РФ является недостаток кооперации в технологическом бизнесе, отсутствие заинтересованности в сотрудничестве между участниками рынка высоких технологий. Кооперация науки, вузов и технологических предприятий позволит повысить долю частного финансирования и заменить им бюджетные дотации. Фундаментальная наука является базисом, из которого должны произрастать прикладные инновационные и высокотехнологические наработки. В мировой экономике существует множество примеров, когда стартапы на базе вузов становятся успешным крупным бизнесом. Университет, сотрудничающий с реальным бизнесом, становится драйвером экономического благосостояния региона или страны, а бизнес, вовлечённый в кооперацию с академической средой, успешно создаёт и реализовывает уникальную интеллектуальную продукцию. Российской Федерации нужны конкурентоспособные регионы, конкурентоспособный бизнес, конкурентоспособный человеческий капитал. Поэтому нужно обеспечивать сотрудничество между региональными властями, центральным правительством, представителями бизнеса и представителями сферы науки и образования.

Список литературы Проблемы кооперации между университетами, наукой и технологическим предпринимательством

- Вершицкий А.В., Вершицкая Е.Р. Теоретические основы научно-технологического предпринимательства в Российской Федерации // Экономика и предпринимательство. 2018. №11(100). С. 639-642.

- Al Mamun, A., Nawi, N. B. C., Dewiendren, A. A., & Shamsudin, S. F. F. B. (2016). Examining the effects of entrepreneurial competencies on students’ entrepreneurial intention. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7, 119- 127.

- Arasti, Z., Falavarjani, M. K., & Imanipour, N. (2012). A study of teaching methods in entrepreneurship education for graduates students. Higher Education Studies, 2(1).

- Aristei, D., Vecchi, M., & Venturini, F. (2016). University and inter-firm R&D collaborations: Propensity and intensity of cooperation in Europe. The Journal of Technology Transfer, 41(4), 841-871.

- Bastos, A. P., Serra, M., Almeida, L., & Diniz, M. J. (2014). University-Enterprise Partnerships in the Brazilian Amazon: Obstacles, Dilemmas and Challenges. Transnational Corporations Review, 6(1), 71-85.

- Kelley, T., & Kelley, D. (2013). Creative Confidence. Unleashing the Creative Potential Within Us All. Stanford: Crown Publishing Group.

- Kusmintarti, A., Thoyib, A., Ashar, K., & Maskie, G. (2016). Entrepreneurial characteristics as a Mediation of entrepreneurial education influence on entrepreneurial intention. Journal of Entrepreneurship Education, 19(1), 24-37.

- Salhi, B. (2018). Impact of Personal Motivation on the Intention and Behavior of Social Entrepreneurs. Journal of Entrepreneurship Education, 21, 1S.

- Sarah, J. L., Anderson Alistair R. (2002) The effects of embeddedness on the entrepreneurial process. Journal of Business Venturing, 17, 467-487.

- Wei, Y., & Miraglia, S. (2017). Organizational culture and knowledge transfer in project-based organizations: Theoretical insights from a Chinese construction firm. International Journal of Project Management, 35(4), 571-585.