Проблемы миграционной политики современной России

Автор: Ляпанов Артем Владимирович

Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 3 (15), 2013 года.

Бесплатный доступ

Дается общая характеристика миграционной ситуации в России, анализируется внутренняя и международная миграции, затрагивается проблема вынужденных переселенцев и беженцев. Прослеживается влияние миграции на демографию и экономику. Рассматриваются различные мнения относительно миграционной политики в современной России. Анализируется развитие законодательной базы миграционной политики, в частности Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 г.

Демография, миграция, эмиграция, иммиграция, внутрироссийская миграция, международная миграция, беженцы

Короткий адрес: https://sciup.org/147202939

IDR: 147202939 | УДК: 314.7

Текст научной статьи Проблемы миграционной политики современной России

Миграционная политика — это система принципов, целей и действий, с помощью которых государство регулирует потоки переселенцев. Она является составляющей государственной политики, так как ее субъектами выступают исключительно органы государственной власти. В вопросе реализации миграционной политики к государственным органам могут быть добавлены органы местного самоуправления, однако они, во-первых, только реализуют, а не формируют миграционную политику, а во-вторых, также являются органами публичной власти и в этом смысле скорее подтверждают выдвинутый тезис, чем опровергают его.

Сегодня в науке сложились две точки зрения относительно миграционной политики. Сторонники первой (А.Г. Вишневский, Ж.А. Зайончковская, В.И. Мукомель) доказывают неизбежность массовой миграции в силу демографической нагрузки на экономику (обвал ресурсной составляющей рынка труда) [5, c. 67].

Сторонники второй точки зрения (Д. Валентей, Н. Слепцов, А. Дмитриев) делают акцент на негативных политических и социокультурных последствиях миграции, предполагая, что Российская Федерация должна сохранять сложившийся этноконфессиональный состав населения [1, c. 70].

Истина, как всегда, где-то посередине. Миграционная политика должна, с одной стороны, уменьшать негативные последствия миграции, с другой — раскрывать конструктивный потенциал притока переселенцев.

Актуальность миграционной тематики обусловлена рядом факторов. Во-первых, демографическая ситуация в стране требует возмещения естественной убыли населения в основном за счет приема иммигрантов. Во-вторых, иммигранты готовы восполнить нехватку рабочих рук, особенно в малопристижных профессиях. В-третьих, уровень жизни в России является достаточно высоким по сравнению с большинством стран СНГ и некоторыми другими соседними государствами, что служит побудительным фактором для мигрантов. В-четвертых, в последнее время возрос приток мигрантов различных категорий из зарубежных стран в Российскую Федерацию, что, в свою очередь также вызывает ряд проблем.

К числу перечисленных факторов можно добавить последствия не вполне адекватной миграционной политики в России:

гих регионах России, что создает угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, правам человека и гражданина, авторитету государства;

-

4) неуправляемые миграционные процессы в ряде регионов России формируют атмосферу со-

- циальной напряженности, часто приобретающей этническую окраску и перерастающей в острые конфликты [6].

Таблица 1. Общая характеристика миграционной ситуации в Российской Федерации в 2010 г.

|

Характеристика миграции |

Кол-во мигрантов, чел. |

|

Прибывшие |

2 102 304 |

|

Выбывшие |

1 944 225 |

|

Миграционный прирост |

158 079 |

|

В том числе в пределах России: |

|

|

– прибывшие |

1 910 648 |

|

– выбывшие |

1 910 648 |

|

Миграционный прирост |

– |

|

Международная миграция |

|

|

Прибывшие |

191 656 |

|

Выбывшие |

33 577 |

|

Миграционный прирост |

158 079 |

|

В том числе: |

|

|

с государствами-участниками СНГ: |

|

|

– прибывшие |

171 940 |

|

– выбывшие |

21 205 |

|

Миграционный прирост |

150 735 |

|

со странами дальнего зарубежья: |

|

|

– прибывшие |

19 716 |

|

– выбывшие |

12 372 |

|

Миграционный прирост |

7 344 |

В настоящий момент Правительство РФ признает наличие негативных последствий проводимой миграционной политики. Более того, декларируется готовность предпринять меры по их устранению. Однако, по мнению большинства авторов, целостная концепция и тем более стратегия государственной миграционной политики в современной России, к сожалению, отсутствуют.

Прежде чем говорить о каких-либо концептуальных и стратегических моментах миграционной политики, следует проанализировать современную ситуацию в данной сфере.

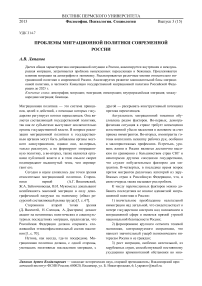

На 1999–2005 гг. пришлась так называемая демографическая яма — период самой большой убыли населения, которая не могла компенсироваться даже за счет миграции. Увеличение миграционного прироста наблюдается с 2006 г. (рис. 1).

По официальным статистическим данным в 2010 г. миграционный прирост на 65,5 % компенсировал численные потери населения (в 2009 г. миграционный прирост полностью компенсировал численные потери населения и превысил их на 4,2 %).

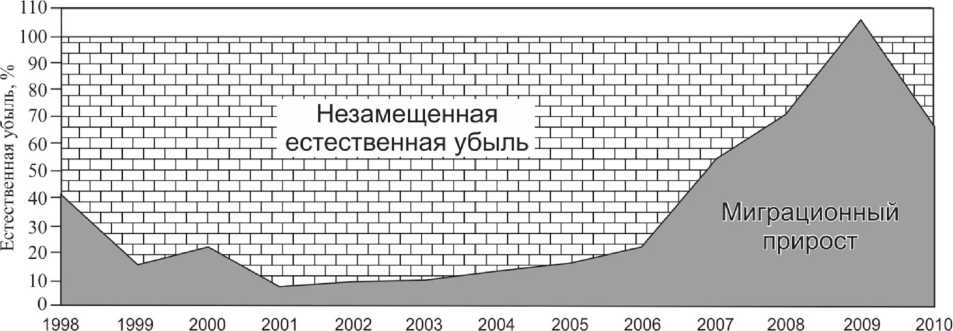

Внутренние миграции населения являются доминирующим компонентом в миграционных процессах регионов страны, их объемы и направления оказывают заметное влияние на перераспределение численности населения субъектов Российской Федерации. Передвижения внутри страны, связанные со сменой места жительства, в общем миграционном обороте в 2010 г. составляли 91 % против 85 % в 2009 г. (рис. 2).

По данным текущего учета за 2003–2010 гг. во внутрироссийских миграциях участвовало почти 17 млн чел., или каждый девятый житель России.

В 2001–2010 гг. передвижения внутри страны практически стабилизировались на уровне 1,9– 2 млн чел. Спад произошел в 2009 г., когда число мигрантов, сменивших место жительства в пределах страны, сократилось по сравнению с 2008 г. на 227 тыс. чел. и составило 1,7 млн чел.

Во внутренних миграциях поток ориентирован с севера и востока в центр. В отличие от прошлого межпереписного периода, когда привлекательными для жителей России были также юго- западные территории, в последние 8 лет положительный миграционный прирост сложился в Северо-Западном федеральном округе. Два округа образуют миграционные полюса — Центр, который стягивает население со всей территории страны, и Дальний Восток, который во все регионы население отдает. В 2003–2009 гг. на Центральный округ приходилось 86 % населения, пе- рераспределенного между округами. При этом практически весь положительный миграционный прирост, получаемый округом во внутрироссий-ских миграциях, аккумулируют Москва и Московская область (93 %). Сибирь и Дальний Восток потеряли более 350 тыс. своих жителей, что составляет более половины (52 %) перераспределенного между округами населения.

Рис. 1. Замещение естественной убыли населения миграционным приростом

■ Миграция в пределах субъекта России - Миграция между субъектами России

Рис. 2. Внутрироссийская миграция

Внешняя миграция в 2010 г. составляла всего 9 % от общего миграционного оборота против 15 % в 2009 г., однако именно она оказывает влияние на изменение численности населения России в целом.

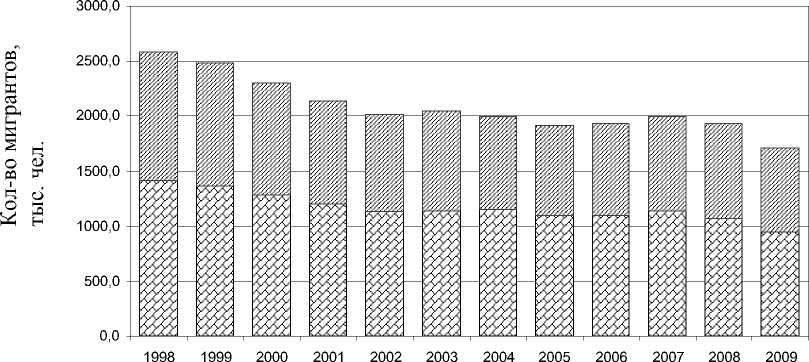

На учитываемых статистикой объемах международной миграции в большой степени сказываются изменения в законодательстве. В частности, резкое сокращение числа прибывших в

2001 г., по-видимому, объясняется введенными ограничениями приема граждан из стран СНГ. В последующие годы в статистический учет попадали все граждане России, прибывшие на постоянное жительство из-за пределов страны, и иностранные граждане и лица без гражданства, получившие вид на жительство (рис. 3).

Такая ситуация привела к минимизации потоков учитываемых иммигрантов — в 2004 г. их численность была наименьшей за последние 50 лет. С начала 2007 г. в статистический учет попадают иностранные граждане и лица без гражданства, впервые получившие разрешение на временное проживание. В результате число иммигрантов увеличилось более чем на 100 тыс. человек, или на 54 %. При этом в 1,5 раза возросли потоки как из стран — участниц СНГ, так и из стран дальнего зарубежья.

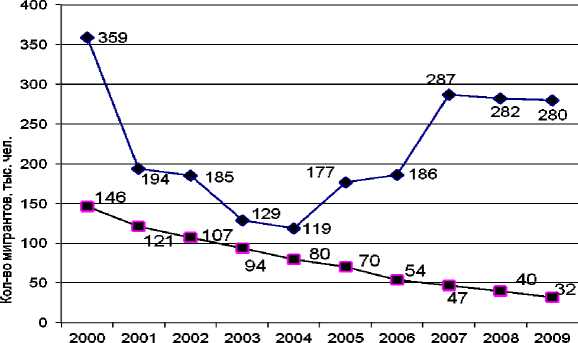

Среди всех иммигрантов в 2009 г. около 93 % (261,5 тыс. чел.) составляли бывшие жители стран — участниц СНГ, из них почти половина — выходцы из Украины, Узбекистана и Казахстана (соответственно 45,9, 42,5 и 38,8 тыс. чел.) (рис. 4).

Рис. 3. Международная миграция

Рис. 4. Удельный вес иммигрантов из стран — участниц СНГ по странам прежнего проживания, %

Наиболее привлекательными для таких иммигрантов в 2009 г. стали Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Среди прибывших из-за пределов России на постоянное место жительства в регионы этих округов — 99 % выходцы из стран — участниц СНГ. Северо-Кавказский и Южный федеральные округа наиболее привлекательны для иммигрантов из дальнего зарубе- жья, где их доля составляет соответственно 12,6 % и 7,8 %. При этом следует учитывать, что существенный поток иммигрантов в эти федеральные округа составляют прибывшие из Грузии, которая с августа 2009 г. не является членом Содружества Независимых Государств.

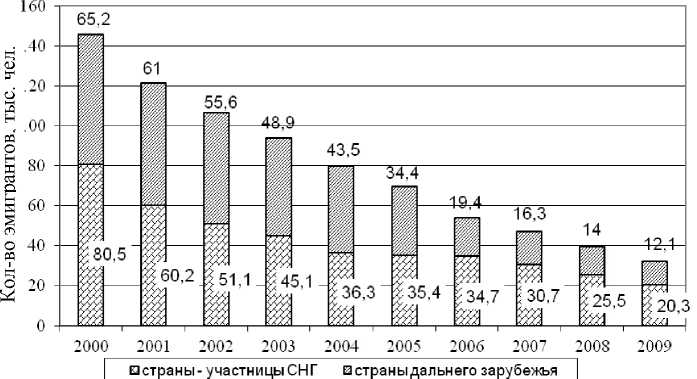

Учтенная эмиграция на протяжении двух десятилетий ежегодно уменьшается. При этом ее структура по странам предполагаемого проживания существенно меняется. В начале 1990-х гг. число выбывших в страны — участницы СНГ превышало число выбывших в страны дальнего зарубежья в 3–5 раз, в 2001–2005 гг. их численность была практически одинаковой, начиная с 2006 г. эмигрантов в страны СНГ стало в 2 раза больше, чем в другие зарубежные страны (рис. 5).

Рис. 5. Учтенная эмиграция

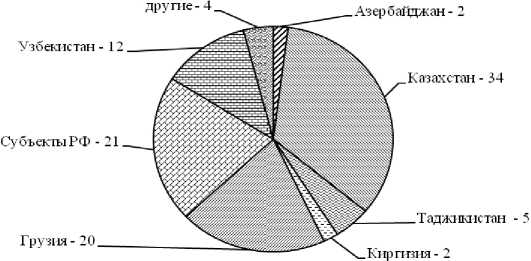

Рис. 6. Удельный вес вынужденных переселенцев и беженцев по странам прежнего проживания на 1 января 2011 г. (с начала регистрации), % к общему числу вынужденных мигрантов

Рассмотрим формирование нормативноправовой основы миграционной политики в Российской Федерации.

В 1992 г. Россия присоединилась к международной Конвенции о статусе беженцев (1951 г.) и Протоколу о статусе беженцев (1967 г.). На основе либеральной доктрины было принято постановление Правительства РФ от 3 марта 1992 г. № 135 «О мерах по оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам». В нем разрешалась регистрация беженцев и вынужденных переселенцев «на жилой площади родных и знакомых, при их согласии, независимо от ее размеров», а также прием на учет «нуждающихся в улучшении жилищных условий без учета времени проживания на данной территории». Нормативный акт отменял институт прописки для избранного круга лиц, но не предоставлял регионам и местностям финансов для обеспечения новоселов. Социальные последствия для принимающих сообществ, очевидно, не прогнозировались (например, население Северной Осетии и Ингушетии почти удвоилось за счет переселенцев). И наконец, 19 февраля 1993 г. был принят Федеральный закон № 4528-1 «О беженцах» [7], определявший основания и порядок признания беженцем на территории Российской Федерации, установил экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов беженцев в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

После развала СССР проблема беженцев стала особенно актуальной, не потеряла она своей актуальности и сегодня. В 2010 г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного переселенца или беженца получили 2 135 человек (в 2009 г. — 4 092 человека). Удельный вес зарегистрированных вынужденных иммигрантов в общей численности прибывших из-за пределов Российской Федерации составил 0,14 % (рис. 6).

По данным ФМС России на 1 января 2011 г. в стране насчитывалось 50,3 тыс. вынужденных переселенцев и беженцев. Более 34 % из них (17,3 тыс.) составляли бывшие жители Казахстана, 20 % (9,9 тыс.) — Грузии, 12 % (6,2 тыс.) — Узбекистана, 5 % (2,6 тыс.) — Таджикистана. Почти 10,5 тыс. человек (21 %) переселились внутри России из регионов с нестабильной общественно-политической обстановкой. Процесс расселения вынужденных мигрантов идет по всем субъектам Российской Федерации. Наибольшее число вынужденных переселенцев и беженцев выбирали новым местом жительства Республику Северная Осетия — Алания (10,1 тыс. человек), 6,5 тыс. — Республику Ингушетия, 2,5 тыс. — Белгородскую область, от 1,8 тыс. до 1,1 тыс. — Самарскую и Оренбургскую области, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

-

1 8 мая 1992 г. Правительство РФ приняло программу «Миграция», впервые сформулировав принципы миграционной политики:

-

– свобода выбора беженцами и вынужденными переселенцами места жительства и видов работы;

-

– запрет высылки данных лиц в страны, откуда они прибыли в Россию;

-

– недопустимость дискриминации по признакам расы, вероисповедания, гражданства, этнич-ности, социальной группы, политических взглядов и т.п.;

-

– гарантии прав и свобод, равенство прав с гражданами принимающего государства;

-

– безусловное соблюдение беженцами законов принимающей страны;

-

– недопустимость создания привилегий беженцам сравнительно с местными жителями;

-

– непосредственное личное участие беженцев в обустройстве своей жизни;

-

– межгосударственная координация помощи данным лицам;

-

– государственная поддержка занятости и предоставления жилья данным лицам.

Анализ действующего российского законодательства по вопросам миграции подтверждает, что наиболее ранним и во многом «рамочным» актом стал Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» [9].

Наиболее же системный характер имела Федеральная миграционная программа (далее ФМП), утвержденная указом Президента РФ от 9 августа 1994 г. № 1668 [11]. На ее основе затем была принята аналогичная программа на 1998– 2000 гг.

ФМП определяла основные понятия и термины миграционной политики: миграцию, ее типы и причины; устанавливала субъектов вынужденной, внутренней и незаконной миграции; уточняла статус лица, в отношении которого применяются ограничения на право въезда и пребывания в Российскую Федерацию.

ФМП определила основную цель миграционной политики как регулирование миграционных потоков; преодоление негативных последствий стихийных процессов миграции; создание условий для беспрепятственной реализации прав мигрантов; обеспечение гуманного отношения к лицам, ищущим убежища в РФ.

Основные задачи миграционной политики:

-

– защита прав и интересов мигрантов;

-

– развитие системы иммиграционного контроля;

-

– соблюдение государственных интересов при разработке и реализации миграционной политики;

-

– регулирование миграционных потоков с учетом социально-экономического развития и экологической обстановки в регионах, национальной совместимости, специфики психологии мигрантов и климатических особенностей мест расселения;

-

– создание условий для приема и размещения мигрантов, стимулирующих их активное участие в адаптации к существующему социальноэкономическому положению.

Миграционная политика основывается на следующих принципах:

-

– стимулирование рационального территориального распределения потоков вынужденных переселенцев;

-

– недопустимость дискриминации мигрантов;

-

– личное участие вынужденных переселенцев в обустройстве на новом месте жительства при государственной поддержке;

-

– квотирование ежегодного приема беженцев и предоставления временного убежища;

-

– запрет высылки или принудительного возвращения беженцев в страны, откуда они прибыли, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами или международными договорами РФ.

Данная ФМП поставила задачу определить формы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов субъектов РФ, круг их обязанностей и степень ответственности за решение проблем миграции.

Позже, уже на основе Конституции РФ 1993 г., был принят Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [8]. Последующие десять лет правовое регулирование внешней миграции проводилось в основном на основе двусторонних договоров. Кроме того, Российская Федерация ратифицировала многосторонние международные соглашения по вопросам миграции [10].

Первого марта 2003 г. распоряжением Правительства РФ № 256-р была утверждена Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации [4]. Однако, во-первых, данный документ не имеет высшей юридической силы, так как исходит от органа исполнительной власти, во-вторых, он морально и содержательно устарел.

В целом же, как отмечает К.П. Кондрашина, российская миграционная политика прошла в своем развитии три этапа. В 1990-е гг. она была направлена на обеспечение вынужденной миграции лиц, оказавшихся в тяжелом положении в результате распада СССР и сопутствовавших этому вооруженных конфликтов. С 2002 г. основной задачей стал контроль за миграционными процессами и предотвращение незаконной миграции. Наконец, начиная с 2006 г. отмечается некоторая либерализация регулирования, в частности, трудовой миграции: отменена регистрация, введен миграционный учет, привлекаются добровольные мигранты (соотечественники) [2, c. 25].

Современная миграционная политика Российского государства имеет двойственный характер. С одной стороны, ей свойственно противодействие как внутренней, так и внешней нежелатель- ной миграции, с другой, желание оказать содействие, а в некоторых случаях — поощрение необходимой (желаемой) миграции.

Качественное отличие условий формирования и реализации миграционной политики в настоящее время по сравнению, например, с эпохой СССР состоит в глобальном характере миграционных отношений, проистекающем из общего явления глобализации. Последняя характеризуется как интернационализация общественных отношений, нарастание общего в мировых системах: экономической, политической, культурной и прочих. Проявлениями глобализации являются: совместное регулирование международным и национальным правом некоторых областей внутригосударственной жизни (в том числе миграционных отношений); формирование глобальных финансовых рынков, усиление транснациональных корпораций, расширение круга полномочий международных организаций (ВТО, ЕС), расширение числа международных проблем (к которым относится и пресечение нелегальной миграции).

Серьезное влияние на миграционную политику оказывает и экономическая регионализация, под которой понимается глобализация в ограниченных масштабах, охватывающая группу стран, имеющих общие экономические, культурноцивилизационные, политические и военные интересы и общее географическое местоположение. Степень консолидации региональных объединений различна, но общими чертами являются внутриблоковая либерализация, облегчение условий торговли и инвестиций, а также упрощение миграционных процедур.

Одной из особенностей, которую привносит в миграционную ситуацию взаимодействие глобализации и регионализации, выступает столкновение тенденций внутренней и внешней миграции в различных регионах одного и того же крупного государства, например, на Дальнем Востоке России, где наблюдается тесное взаимодействие внутренней миграции (выраженной в оттоке российского населения в центральные регионы страны) и внешней — приток мигрантов необходим для поддержания функционирования хозяйственного комплекса региона, а также неизбежен в силу опустения пригодных для проживания территорий. В связи с угрожающим российской экономике дефицитом рабочей силы некоторые отечественные специалисты предложили широко использовать китайскую рабочую силу и ввести в России либеральный иммиграционный режим.

Многие, напротив, считают, что массовый въезд в Россию китайских мигрантов нецелесообразен.

Вместе с тем следует признать, что Россия нуждается в иммиграционной политике, учитывающей специфику регионов. Слишком уж велики, в том числе экономические, различия между европейской частью России, Сибирью и Дальним Востоком.

Относительно недавно был исправлен один из серьезных недостатков миграционной политики России, который заключался в отсутствии ее нормативно закрепленной концепции. 13 июня 2012 г. Президентом РФ бала утверждена Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. [3].

В основу Концепции положен тот факт, что миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и демографическом развитии Российской Федерации.

Целями государственной миграционной политики Российской Федерации являются:

-

а ) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения Российской Федерации;

-

б ) стабилизация и увеличение численности постоянного населения Российской Федерации;

-

в ) содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей.

В Концепции подробно прописаны основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации в области создания для соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан условий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства; в области разработки дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной российской экономикой; в области содействия развитию внутренней миграции граждан Российской Федерации; в области содействия образовательной (учебной) миграции в Российскую Федерацию и поддержки академической мобильности; в области выполнения гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов; в области содействия адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и при- нимающим сообществом; в области противодействия незаконной миграции.

Реализовывать государственную миграционную политику Российской Федерации предполагается в три этапа.

Первый этап (2012–2015 гг.):

-

– разработка и принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию целей, задач и основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации;

-

– разработка и апробация программ в рамках реализации основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации;

-

– создание центров содействия иммиграции в Российскую Федерацию и медицинского освидетельствования иммигрантов, в том числе за рубежом;

-

– создание инфраструктуры для проживания трудовых мигрантов на основе государственночастного партнерства;

-

– создание инфраструктуры для интеграции и адаптации трудовых мигрантов, включая центры информационной и правовой поддержки, курсы изучения языка, истории и культуры Российской Федерации;

-

– проведение выборочных исследований, включающих вопросы внутренней и международной миграции.

Второй этап (2016–2020 гг.):

-

– принятие программ в рамках реализации основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации;

-

– реализация и мониторинг принятых программ в рамках осуществления основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации;

-

– обобщение и анализ правоприменительной практики принятых нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию целей, задач и основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации;

– расширение использования информационных технологий для анализа миграционной ситуации и обеспечения государственной миграционной политики Российской Федерации, в том числе уточнение программы статистических и аналитических работ в области внутренней и международной миграции.

По итогам реализации второго этапа предполагается к 2021 г. приостановить миграционный отток населения из районов Сибири и Дальнего Востока.

Третий этап (2021–2025 гг.):

-

– оценка эффективности принятых программ в рамках реализации основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации;

– уточнение основных стратегических ориентиров, приоритетов и основных направлений реализации государственной миграционной политики Российской Федерации и корректировка соответствующих программ.

По итогам реализации третьего этапа предполагается к 2026 г. обеспечить миграционный приток населения в районы Сибири и Дальнего Востока.

На данный момент сложно делать обоснованные выводы о эффективности предложенных мероприятий. Выcкажем надежду на то, что принятие подобного программного документа будет способствовать стабилизации и органическому развитию не только миграционной политики, но и других связанных с ней сфер общественной жизни.

Список литературы Проблемы миграционной политики современной России

- Дмитриев А.В. Миграция: конфликтное измерение. М.: Альфа-М, 2007. 416 с

- Кондрашина К.П. Некоторые проблемы административно-правового регулирования в сфере миграционной политики России//Право и политика. 2007. № 6. С. 20-32

- Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ 13 июня 2012 г.)//Ваше право. Миграция. 2012 г. № 13

- Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации. Распоряжение Правительства РФ от 1 марта 2003 г. № 256-р//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 10. Ст. 923

- Лукьянова А.Ю. Социальный контекст миграционной политики России//Демографическое будущее России: проблемы и пути решения. М., 2008. С. 65-72

- Ляпанов А.В. Социальная политика современной России: теория и практика. Владимир: ВИТ-принт, 2012. 156 с

- О беженцах: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1//Ведомости Съезда нар. депутатов Рос. Федерации и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 12. Ст. 425

- О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ//Рос. газ. 1996. 22 авг

- О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1//Рос. газ. 2006. 27 июля

- Соглашение о сотрудничестве государств -участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (Москва, 6 марта 1998 г.); Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 12 декабря 2000 г.)//Бюл. междунар. договоров. 2005. № 2

- Федеральная миграционная программа: Указ Президента РФ от 9 августа 1994 г. № 1668//Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 18. Ст. 2065