Проблемы научно-производственной кооперации в регионах России (на примере Северо-Западного федерального округа)

Автор: Лебедева Марина Анатольевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 3 т.27, 2023 года.

Бесплатный доступ

В России в условиях постоянно увеличивающегося санкционного давления возрастает важность поиска внутренних источников социо-эколого-экономического развития. Ряд исследователей в качестве одного из возможных внутренних факторов экономического развития выделяют научнопроизводственную кооперацию, которая за счет объединения ресурсов потенциально способствовала бы, с одной стороны, повышению уровня инновационной активности, производительности труда и конкурентоспособности предприятий, а с другой - усилению финансового обеспечения и исследовательской инфраструктуры. При рассмотрении теоретико-методологических основ научно-производственной кооперации установлено, что существует большое число исследований, посвященных особенностям ее обеспечения на национальном уровне, однако региональному уровню не уделено должного внимания. В связи с этим целью работы стало определение проблем научно-производственной кооперации в регионах России (на примере Северо-Западного федерального округа). В ходе исследования установлено, что основными барьерами научнопроизводственной кооперации в регионах являются недостаточная развитость исследовательской инфраструктуры, низкий уровень финансирования, а также невостребованность непетербургских вузов; особенности финансирования и распределения средств в непетербургских вузах, слабая диверсификация экономики регионов. Для решения выявленных проблем предложено стимулирование диверсификации экономики региона, обеспечения коммуникации между наукой и бизнесом посредством создания цифровой платформы для лучшего понимания целей и возможностей каждого из секторов, создание учебно-опытных производств при некоторых вузах и научных организациях для улучшения прикладных навыков у обучающихся и повышения финансовой обеспеченности науки. Материалы статьи могут быть использованы федеральными и региональными органами исполнительной власти, координирующими работу сферы науки и образования.

Научно-производственная кооперация, северо-западный федеральный округ, региональные вузы, регионы, диверсификация экономики регионов

Короткий адрес: https://sciup.org/147240799

IDR: 147240799 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/ptd.2023.3.125.8

Текст научной статьи Проблемы научно-производственной кооперации в регионах России (на примере Северо-Западного федерального округа)

В 2022 году Россия продемонстрировала довольно хорошие показатели по сравнению с прогнозируемыми: фактическое сокращение ВВП составило 2,1% по сравнению с прогнозируемыми 8,8%, производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 2,2%, уровень безработицы равен 3,8%. При этом ученые сходятся во мнении, что меры, обеспечившие такой эффект, применимы только в краткосрочной перспективе, а на средне- и долгосрочную перспективу необходимы другие источники развития1. В то же время по-прежнему остается множество нерешенных проблем: это и развитие потребительского рынка, и повышение доходов населения, и вопросы контроля миграции, и экологические проблемы2 (Ускова, 2023).

В условиях новых вызовов для России (пандемия COVID-19, экономические санкции, закрытие границ зарубежных стран и т. д.) все более важным становится поиск внутренних источников развития территорий, в частности повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов, обеспечивающей рост эффективности их работы (Леонидова, 2020). В то же время инновационная активность в России и ее административнотерриториальных субъектах остается довольно низкой: наиболее высокий уровень инновационной активности организаций в

2021 году наблюдался в Приволжском федеральном округе за счет предприятий республик Татарстан, Башкортостан и Мордовия (уровень инновационной активности организаций в них составил 29, 21,2 и 20% соответственно; табл. 1 ). Для сравнения, в Канаде данный показатель еще в 2019 году равнялся 79%, в Китае – 39%, в Турции – 61%3.

Стоит отметить, что именно инновации позволяют обеспечить выпуск новых видов продукции, продукции с улучшенными потребительскими свойствами, повысить производительность труда работников предприятий, тем самым способствуя увеличению объема отгруженной продукции в регионе, диверсификации его экономики, росту торговых потоков и образованию новых связей одной территории с другими, а также возрастанию налоговых отчислений в бюджетную систему региона и страны в целом (Ускова и др., 2013).

Внедрение инноваций на предприятиях происходит, как правило, либо в рамках участия в различных мерах государственной поддержки (государственные программы, национальные и региональные проекты и др.), либо посредством научно-производственной кооперации; в большинстве экономически развитых стран мира повышение уровня инновационности экономики осуществляется за счет последней, а в России в основном

Таблица 1. Уровень инновационной активности организаций

|

Территория |

2010 год |

2015 год |

2019 год |

2020 год |

2021 год |

2021 год к 2010 году, п. п. |

|

Российская Федерация |

9,5 |

9,3 |

9,1 |

10,8 |

11,9 |

2,4 |

|

Центральный ФО |

8,6 |

10,9 |

10,8 |

12,5 |

12,6 |

4,0 |

|

Северо-Западный ФО |

9,4 |

9,6 |

10,1 |

10,8 |

11,0 |

1,6 |

|

Южный ФО |

7,5 |

7,6 |

7,5 |

8,0 |

11,9 |

4,4 |

|

Северо-Кавказский ФО |

6,2 |

4,7 |

1,7 |

3,5 |

4,6 |

-1,6 |

|

Приволжский ФО |

12,3 |

10,6 |

11,6 |

15,5 |

16,7 |

4,4 |

|

Уральский ФО |

11,5 |

7,9 |

9,3 |

10,2 |

11,1 |

-0,4 |

|

Сибирский ФО |

8,1 |

8,3 |

7,5 |

9,8 |

9,3 |

1,2 |

|

Дальневосточный ФО |

8,6 |

6,9 |

6,0 |

6,9 |

7,7 |

-0,9 |

|

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022. |

||||||

за счет бюджетных средств, при этом бизнес финансирует научные разработки только на 30% от общего объема их финансирования. Стоит отметить, что в рамках кооперации науки и производства должно происходить их взаимовыгодное и взаимостимулирую-щее развитие: посредством разработанной исследовательским сектором с учетом потребностей производства инновации может быть простимулирован рост уровня производства, что в свою очередь через техническое оснащение может влиять на развитие науки. Именно такая синергия может способствовать высокому уровню производства, а также повышению уровня самообеспеченности научного сектора, что в новых геополитических условиях для России чрезвычайно важно (Шамаева, 2015; Унтура, 2020). Этим объясняется актуальность поиска барьеров для кооперации науки и бизнеса. Большое число исследований, посвященных вопросам научно-производственной кооперации, проведено на национальном уровне, в то время как на региональном уровне им не уделяется должного внимания, в связи с чем целью нашей работы стало определение проблем обеспечения кооперации науки и бизнеса в регионах на примере СевероЗападного федерального округа (СЗФО). Макрорегион был выбран по причине его наибольшей подверженности негативному влиянию западных санкций. Исследование, проведенное сотрудниками Института на- роднохозяйственного прогнозирования РАН и Вологодского научного центра РАН, показало, что более 71% предприятий, руководители которых принимали участие в опросе, в СЗФО пострадали от введенных санкций уже в первой половине 2022 года (в России – 59%), еще около четверти (24%) руководителей сочли, что их предприятия могут пострадать в будущем (в РФ – 22%) (Ускова и др., 2022).

Теоретическиеосновы исследования

Кооперация может пониматься по-разному: как общественное движение, как форма организации труда, как организационная форма объединения лиц для совместной хозяйственной деятельности (Буздалов, 2016; Кундиус, 2021). В нашем исследовании кооперация трактуется в широком смысле как взаимодействие субъектов, сотрудничество организаций и территорий в каком-либо виде деятельности для достижения своих целей и интересов. Что касается научно-производственной кооперации, то ее общие цели следующие: для производства – увеличение производительности труда, потенциальное снижение издержек, диверсификация деятельности, повышение конкурентоспособности; для науки – частное финансирование, расширение материальной экспериментальной базы, позволяющей проводить более качественные исследования, результаты которых могут быть опубликованы в высокорейтинговых научных изданиях (D'Este, Perkmann, 2011; Bodas Freitas, Verspagen, 2017).

За рубежом также признают пользу научнопроизводственной кооперации с целью решения ряда проблем. Например, в Китае функционирует Консорциум высокотехнологичных университетов Пекина (Beijing Tech). Исследовательская инфраструктура консорциума включает 30 национальных лабораторий на базе 12 китайских политехнических университетов, совместными усилиями которых ведется работа по направлениям: IT, телекоммуникации, инженерные науки, транспорт, науки о материалах, геология, ядерная физика и экономика. За время деятельности консорциума его участники получили более 300 национальных наград.

Интересен опыт C3.ai Digital Transformation Institute – консорциум, направленный на проведение исследований в области технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей, анализа больших данных и др. В объединение входят шесть университетов и две IT-компании. Для эффективной организации научной работы участников консорциум предоставляет гранты и грантовые программы, привлекает внештатных исследователей, реализует образовательные программы и партнерства с представителями промышленности. В настоящее время объединение предоставляет более 40 готовых корпоративных приложений искусственного интеллекта, которые удовлетворяют критически важные бизнес-потребности глобальных предприятий в сфере производства, финансовых услуг, правительства, коммунальных услуг, нефти и газа, химической промышленности, агробизнеса, обороны и разведки и т. д. 4

Также стоит отметить Суперкомпьютерный центр Pawsey (The Pawsey Supercomputing Centre) – совместное предприятие, созданное при участии Национального агентства научных исследований Австралии и не- скольких австралийских университетов. Центр безвозмездно предоставляет данные правительству, индустриальным предприятиям и австралийским ученым. Руководство центром осуществляет Управляющий совет, в который входят представители организаций-партнеров. В Центре самым мощным является суперкомпьютер «Магнус», способный выполнять квадриллион вычислений в секунду, что делает его самым мощным суперкомпьютером в Южном полушарии и одним из ста лучших суперкомпьютеров мира. Межузловые коммуникации в суперкомпьютере почти в 10000 раз быстрее, чем в Национальной широкополосной сети (Sokolowski et al., 2020).

Российский опыт хорошо иллюстрирует проект CREMLINplus (Connecting Russian and European Measures for Large-scale Research Infrastructures plus). Это объединение представляет собой инициативу по развитию научно-технического сотрудничества между Россией и странами Евросоюза в области исследовательских инфраструктур в рамках европейской программы Horizon 2020. Консорциум объединяет 35 университетов и исследовательских организаций. Среди основных направлений его деятельности – разработка схем доступа к российской исследовательской инфраструктуре для ученых из других стран, создание платформы для обмена знаниями и опытом между российскими и европейскими пользователями научной инфраструктуры. Со стороны России в кооперации приняли участие 9 организаций, в основном это учреждения, занимающиеся изучением физики и технологий. За время сотрудничества были получены результаты в области исследования нейтронов, использования электромагнитных методов и лазерного излучения5 (Aleksenskii et al., 2021; Taranenko, 2020). С марта 2022 года сотрудничество с российскими учреждениями в CREMLINplus было прекращено6.

Исследованием проблем научно-производственной кооперации занимались V. Galan-

Muros, C. Plewa, I. Stošić, D. Bodroža, M. Đukić , J. Kuczewska, R. Orłowska, Ю. Симачев, М. Кузык. Например, представитель Международного института высшего образования ЮНЕСКО V. Galan-Muros и сотрудник Университета Аделаиды C. Plewa провели обзор взаимодействия университетов и бизнеса в 33 странах. Были выделены некоторые барьеры и драйверы развития бизнеса, науки и образования: культурные, финансовые барьеры, барьеры в установлении связей, а среди драйверов – доступность ресурсов. В результате работы исследователи определили, что барьер в установлении связей однозначно отрицательно влияет на науку и бизнес, в сфере образования он сказался только на обучении в течение всей жизни. Финансовый барьер, как и культурный, негативно воздействует только на сферу науки. А доступность ресурсов как драйвер развития положительно влияет и на науку, и на образование, и на бизнес (Galan-Muros, Plewa, 2015).

Исследователи Института экономических наук I. Stošić, D. Bodroža, M. Đukić ставили перед собой цель определить уровень кооперации науки и бизнеса в Сербии. Результаты их работы показали, что у научного сектора в стране имеется значительный потенциал, однако бизнесом он не используется в достаточной степени. Ключевой проблемой авторы видят разнонаправленность работы того и другого секторов, так как исследователи в большей степени сосредоточены на получении научного результата, нежели на его коммерциализации, в то время как бизнес – на получении прибыли. Также ученые обратили внимание на то, что значительная часть отечественной экономики приватизирована и наибольшее количество научноисследовательских отделов этих компаний находится за рубежом, в странах материнских компаний. Кроме того, из-за высоких затрат на исследования и разработки экономика Сербии больше полагается на покупку лицензионных решений из‐за рубежа, чем на собственные разработки (Stošić et al., 2019).

J. Kuczewska, R. Orłowska из Университета Гданьска оценивали сотрудничество между научными учреждениями и бизнесом в Польше и США. Результаты их работы показали, что основными причинами отсутствия кооперации польских компаний с научными организациями стали отсутствие программ и услуг, предлагаемых университетом для бизнес-сектора, недостаток инновационных идей и восприятие бизнесом сотрудничества с университетом как дорогого и бесполезного7. Также отмечено, что 65% организаций США дают возможность стажировки студентам университетов, в то время как в Польше таких компаний только 10%.

Среди российских работ особого внимания заслуживают исследования НИУ ВШЭ. Сотрудники Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Ю.В. Симачев, М.Г. Кузык считают, что кооперация науки и бизнеса имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого экономического развития. В рамках такого партнерства бизнес получает доступ к научным результатам и возможность оптимизировать свои расходы на НИОКР, снижая определенные риски. В ходе анализа проблем и препятствий для научно-производственной кооперации в РФ Ю.В. Симачев и М.Г. Кузык установили, что ключевым барьером является «разнородность культур» науки и производства, под которой понимаются разные цели работы. В то время как бизнес заинтересован в решении практических задач и получении за счет этого прибыли, для науки наиболее важным остается вклад в расширение научных представлений и решение научных проблем. Кроме того, была замечена разница в отношении к временным рамкам выполнения проектов: для бизнеса скорость более важна, чем для науки. Также среди барьеров выделены недостаточная осведомленность бизнеса и науки друг о друге и о потенциальных возможностях для сотрудничества, неэффективное управление работой исследовательского сектора, дороговизна и

Таблица 2. Разработанные передовые производственные технологии, ед. на 100 тыс. чел. населения

Представители Счетной палаты Российской Федерации тоже анализировали проблемы кооперации науки и бизнеса, однако ключевые из них были отмечены именно в научном секторе и сфере государственного управления. Важная проблема состоит в том, что основным источником финансирования науки в России является бюджет (60–70% общего объема финансирования исследований и разработок в стране). В государственном управлении развитием науки отмечено, что механизм финансирования науки за счет привлечения внебюджетных источников не ведет к росту объема внебюджетных средств, расходуемых на науку, и не ориентирован на формирование спроса на отечественные результаты научной деятельности, в том числе со стороны бизнеса и промышленных потребителей, а также на создание новых научных знаний, признанных в международном академическом сообществе8. Также подчеркивается такая проблема, как большой временной лаг от момента разработки передовой технологии до ее внедрения в производство. Так, 55% разработанных передовых производственных технологий внедряются в эко- номику страны спустя шесть лет и более и только 28% – в интервале трех лет9. На наш взгляд, справедливым является поиск проблем научно-производственной кооперации именно в науке. Как показала ситуация в России в 2022 году, большую приспособляемость к новым условиям продемонстрировал именно бизнес как в части организации производства недостающих комплектующих, так и поиска новых поставщиков и рынков сбыта. В то же время наука испытывала ряд трудностей, связанных с ограничением в публикации официальной статистики и доступом в международные базы данных.

Как можно заметить, все рассмотренные работы направлены на исследование проблем обеспечения научно-производственной кооперации на национальном уровне, а ее региональным особенностям не уделяется должного внимания.

Результатыисследования

В первую очередь рассмотрим данные по разработке производственных передовых технологий (ППТ) в регионах СЗФО. Росстат с целью обеспечения конфиденциальности в большинстве регионов не публикует данные, однако по городу федерального значения Санкт-Петербургу представлен достаточно полный динамический ряд (табл. 2).

По данным видно, что как в России в целом, так и в СЗФО и его регионах число раз- работанных передовых производственных технологий в расчете на 100 тыс. чел. населения заметно увеличилось (в 2,7–3,9 раза). На фоне всех регионов Северо-Запада выделяется г. Санкт-Петербург, где удельные показатели по разработке ППТ и темпы роста их количества значительно больше аналогичных показателей в среднем по СЗФО и России в целом.

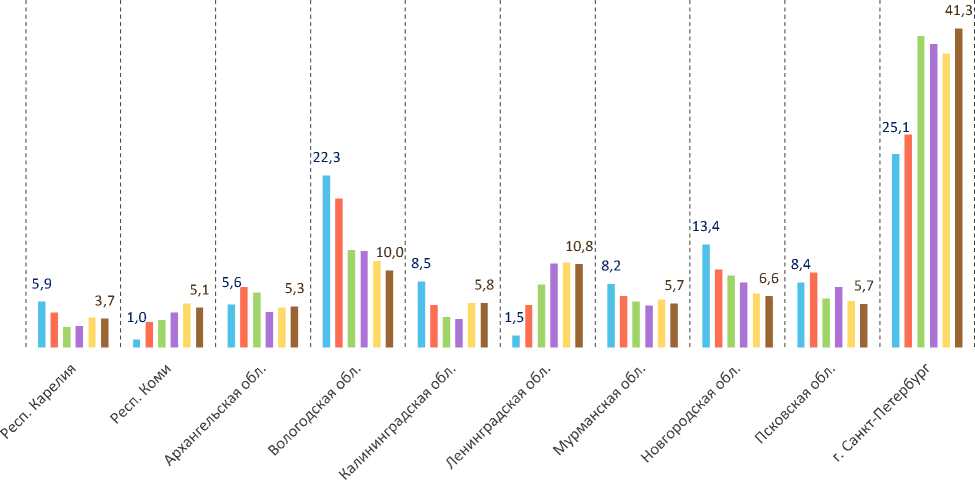

Если рассмотреть ППТ, использующиеся в регионах СЗФО, то можно заметить, что они преимущественно зарубежные. Причем большая часть из них, как и в случае с разработкой передовых производственных технологий, применяется организациями Санкт-Петербурга (рис.).

В целом по СЗФО и его регионам значительно выросло число используемых передовых технологий. Кроме Санкт-Петербурга, доля использования ППТ увеличилась в Республике Коми с 1% в 2005 году до 5,1% в 2021 году и Ленинградской области с 1,5 до 10% за тот же период. В остальных регионах наблюдается ее снижение.

Отдельного внимания заслуживают организации, занимающиеся научными исследованиями (табл. 3). В большинстве регионов

СЗФО, за исключением Санкт-Петербурга, их число в расчете на душу населения увеличилось. В то же время сокращение данного удельного показателя в Санкт-Петербурге сказалось и на федеральном округе в целом.

В ходе анализа выявлено, что в большинстве регионов, за исключением Республики Карелии, Вологодской и Новгородской областей, численность персонала, занимающегося научными исследованиями, в расчете на 1 тыс. чел. населения сократилась (табл. 4).

В целом по данным табл. 2–4 можно заметить, что наибольший эффект для науки и соответственно потенциально для производственного бизнеса дают научные и образовательные организации г. Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует и участие образовательных и научных учреждений регионов в существующих формах кооперации.

В настоящее время в России функционируют 15 научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦМУ). В 7 из них включены организации г. Санкт-Петербурга: «Инновационные решения в АПК», «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», «Инженерия будущего», «ТулаТЕХ», Западно-Сибирский

■ 2005 г. ■ 2010 г. ■ 2015 г. ■ 2019 г. 2020 г. ■ 2021 г.

Рис. Доля использования передовых производственных технологий в регионах от их общего числа в СЗФО, %

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022.

Таблица 3. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, ед. на 100 тыс. чел. населения

|

Территория |

2005 год |

2010 год |

2015 год |

2019 год |

2020 год |

2021 год |

2021 год к 2005 году, % |

|

Российская Федерация |

2,5 |

2,4 |

2,8 |

2,8 |

2,9 |

2,9 |

115,2 |

|

СЗФО |

3,9 |

3,7 |

3,6 |

3,7 |

3,7 |

3,9 |

99,6 |

|

г. Санкт-Петербург |

8,1 |

6,9 |

5,7 |

5,9 |

5,9 |

6,4 |

78,9 |

|

Республика Карелия |

2,4 |

2,5 |

3,5 |

3,7 |

3,1 |

3,3 |

140,1 |

|

Мурманская область |

2,0 |

1,8 |

1,7 |

2,2 |

2,0 |

3,2 |

156,6 |

|

Республика Коми |

2,0 |

2,6 |

3,3 |

3,0 |

3,1 |

3,1 |

157,8 |

|

Архангельская область |

2,0 |

2,7 |

3,1 |

3,2 |

3,0 |

2,9 |

141,6 |

|

Новгородская область |

1,5 |

1,9 |

2,8 |

3,2 |

2,9 |

2,4 |

159,1 |

|

Псковская область |

1,4 |

1,9 |

2,0 |

2,6 |

2,1 |

2,1 |

152,9 |

|

Ленинградская область |

1,7 |

1,5 |

1,7 |

1,8 |

1,8 |

1,9 |

113,3 |

|

Калининградская область |

1,5 |

1,2 |

1,6 |

1,5 |

1,8 |

1,7 |

110,6 |

|

Вологодская область |

1,2 |

1,4 |

1,5 |

1,7 |

1,6 |

1,6 |

130,1 |

|

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022. |

|||||||

Таблица 4. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, чел. на 1 тыс. чел. населения

Предлагаем рассмотреть причины такой ситуации. На наш взгляд, стоит уделить первоочередное внимание вопросу подготовки кадров для науки. Во-первых, это проблемы в стипендиальном обеспечении вузов в регионах. Кроме того, что академическая стипендия в вузах составляет порядка 10–20% от прожиточного минимума по региону, ее размер даже в крупных вузах может зависеть не только от результатов конкретного обучающегося, но и от количества других студентов, получающих оценки «хорошо» и «отлично», что также не способствует продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре. Например, в Вологодском государственном университете в подобной ситуации ректор пояснил, что снижение академической стипендии обосновано положением университета о распределении стипендиального фонда. В частности, в 2020 году увеличилось число студентов, сдавших сессию на оценки «хорошо» и «отлично», соответственно, стипендиальный фонд был распределен на большее число людей и размер стипендии уменьшился11.

Во-вторых, значительное внимание следует уделять условиям работы преподавателей высшей школы, так как от ее качества зависит уровень подготовки будущих исследователей, а также время их адаптации при начале работы в научной сфере. До недавнего времени для преподавателей высшей школы ставилась задача привлечения денег в университеты в размере 100 тыс. руб. в год с преподавателя. Такая дополнительная научно-исследовательская работа требовала времени, изымаемого, как правило, за счет качества образовательного процесса, что не могло не сказаться на подготовке кадров. Более того, это провоцировало появление фиктивных научных исследований, результаты которых не были направлены на решение фундаментальных или прикладных задач. Ситуация доходила до того, что преподаватели брали кредиты и сами себе заказывали хоздоговорные работы, в противном случае их ожидали штрафы и увольнение12. Только в конце 2022 года в университеты поступили разъяснения о том, что привлечение внебюджетных средств в университет является задачей ректора и его заместителей, так как обеспечение доходов университета – их прямая обязанность13. А такие процессы наблюдались в вузах далеко не первый год.

Все эти обстоятельства снижают востребованность вузов вне Санкт-Петербурга для абитуриентов и потенциальных сотрудников, тем самым уменьшая число подготовленных кадров для научных исследований в регионах. Работа, проведенная НИУ ВШЭ, подтверждает, что уровень востребованности вузов в регионах СЗФО значительно уступает аналогичному показателю Санкт-Петербурга (табл. 5).

В вузах регионов СЗФО, за исключением Санкт-Петербурга, весьма острой является проблема финансирования. Так, если на одного сотрудника, занятого исследованиями и разработками, в Санкт-Петербурге в 2021 году приходилось порядка 2,1 млн руб. всех внутренних затрат (в 2005 году – 1 млн руб.), то в других регионах этот показатель составлял в среднем 1,5 млн руб. в год (в 2005 году – 0,78 млн руб., табл. 6 ).

При расчете внутренних затрат, приходящихся на организацию, еще сильнее заметна разница между Санкт-Петербургом и другими субъектами. При этом стоит отметить, что в регионах СЗФО отклонение в меньшую сторону наблюдается не только относительно макрорегиона, но и страны в целом.

Не менее важной составляющей являются капитальные затраты на исследования и разработки, так как за счет них приобретается необходимое оборудование, от которо-

Таблица 5. Значения показателя востребованности систем высшего образования регионов*

|

Регион |

Численность студентов, поступивших сразу после окончания школы на очную форму обучения, чел. |

Численность выпускников школ, желающих получить высшее образование, чел. |

Показатель востребованности региональной системы высшего образования |

|

Санкт-Петербург и Ленинградская область |

38097 |

16477 |

2,31 |

|

Калининградская область |

2396 |

2667 |

0,89 |

|

Республика Карелия |

1539 |

2131 |

0,72 |

|

Псковская область |

1053 |

1790 |

0,59 |

|

Новгородская область |

1012 |

1706 |

0,59 |

|

Вологодская область |

1778 |

3217 |

0,55 |

|

Архангельская область |

2013 |

3741 |

0,54 |

|

Республика Коми |

1554 |

2894 |

0,53 |

|

Мурманская область |

797 |

2121 |

0,37 |

|

* Показатель востребованности вузов в регионе среди выпускников школ рассчитывается как отношение численности поступивших на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в вузы региона сразу после окончания школы к численности выпускников школ региона, получивших аттестат о среднем общем образовании, помноженной на долю выпускников школ, которые идут сразу после окончания школы в вузы. Источник: (Козлов и др., 2017). |

|||

Таблица 6. Объем внутренних затрат на исследования и разработки*

Можно отметить, что в Санкт-Петербурге они кратно выше, чем в остальных регионах СЗФО (табл. 7).

Также научно-производственной кооперации не способствует слабая диверсифицированность экономики региона. Например, если регион специализируется на добыче

Таблица 7. Капитальные затраты на научные исследования и разработки

В определенной степени научно-производственной кооперации препятствуют ориентация науки в регионах на мировое научное сообщество и неучет регионального и местного запроса. Причиной тому служат показатели результативности научной деятельности. Одними из ключевых являются библиометрические показатели, в частности публикации, входящие в базы данных WoS и Scopus, где наиболее востребованы статьи в рамках глобальной повестки, а не решения специфичных региональных и локальных вопросов. Эту проблему осветил эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Д.Р. Белоусов, отметив, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и

Таблица 8. Специализация регионов СЗФО

Заключение

Таким образом, в условиях геополитической турбулентности одним из важных внутренних источников сбалансированного социо-эколого-экономического развития должны стать инновации. В то же время уровень инновационной активности организаций в российских регионах остается довольно низким. Главной причиной этого выступает слабая научно-производственная кооперация, не позволяющая внедрять в необходимом масштабе результаты научной деятельности. В ходе работы выявлены следующие проблемы, препятствующие ее успешному взаимодействию с бизнесом. Во-первых, узкая специализация региона, ограничивающая научно-исследовательские структуры в прикладных исследованиях, востребованных предприятиями. А если в хозяйстве преобладают крупные предприятия со своими исследовательскими отделами, то результаты региональной науки и вовсе остаются не востребованными. Во-вторых, ориентация научной деятельности в регионах на мировую повестку и неучет региональных и местных вызовов, что во многом спровоцировано особенностями оценки результативности научной деятельности. В-третьих, низкая привлекательность научной деятельности для молодых кадров в регионах, что обусловлено низким уровнем оплаты труда и/или размером стипендий, механизмом их распределения, недостаточным качеством подготовки в непетербургских вузах, как следствие, необходимостью для преподавателей привлечения средств в университет, низким уровнем финансирования научной и образовательной деятельности, в том числе и на оборудование.

Для решения указанных проблем, на наш взгляд, следует усилить работу связующего звена между наукой и бизнесом, которым часто выступают различные механизмы трансфера и коммерциализации технологий, для предоставления точной и подробной информации о полученных результатах и возможностях их применения предприятиями. Одним из инструментов такого трансфера могут стать цифровые платформы для обеспечения подобной коммуникации.

Другой важной составляющей в решении выявленных проблем является высокий уровень подготовки молодежи, который возможен только при обеспечении соответствующих условий и инфраструктуры в системе образования, как для обучающихся, так и для преподавателей, где не последнюю роль играет финансирование. Без современного оборудования, обеспечивающего практику применения полученных знаний, подготовить высококвалифицированные кадры весьма затруднительно.

Не менее важно обеспечить диалог науки не только с бизнесом, но и органами власти для лучшего понимания местных и региональных вызовов, требующих научного разрешения. Со стороны власти необходимо стимулировать диверсификацию экономики, в том числе с целью обеспечения множества точек приложения научных результатов. Это, в свою очередь, повысит финансовую самообеспеченность науки, а также увеличит число рабочих мест, что будет способствовать закреплению населения на территории (Чекавинский и др., 2017).

Еще одним предложением, которое могло бы помочь решить обозначенные выше проблемы, является создание учебно-опытных производств (мастерских) при вузах и научных организациях, что может способствовать диверсификации экономики, повышению финансовой самообеспеченности научной деятельности, получению студентами практических навыков и повышению их доходов, а также создаст больше возможностей для кооперации.

Реализация предложенных мер, на наш взгляд, позволит создать благоприятные условия для развития научно-производственной кооперации на региональном уровне, что будет способствовать росту уровня инновационной активности и производительности труда в организациях, решению проблемы оттока населения, а также повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.

Список литературы Проблемы научно-производственной кооперации в регионах России (на примере Северо-Западного федерального округа)

- Буздалов И.Н. (2016). Теория и проблемы современного кооперативного движения в России // Вестник ИЭ РАН. № 3. С. 7–19.

- Козлов Д.В., Платонова Д.П., Лешуков О.В. (2017). Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов // Сер.: Современная аналитика образования. № 4 (12). Москва: НИУ ВШЭ. 32 c.

- Кузнецова Е.П. (2021a). О взаимодействии науки, бизнеса и государства в развитии экономики территории // Проблемы развития территории. Т. 25. № 5. С. 71–87. DOI: 10.15838/ptd.2021.5.115.5

- Кузнецова Е.П. (2021b). Проблемы, препятствующие готовности и склонности малого бизнеса к кооперации с научным и государственным сектором // Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства: мат-лы V Междунар. науч. интернет-конференции (Вологда, 21–25 июня 2021 г.). Вологда: ВолНЦ РАН. С. 123–128.

- Кузнецова Е.П. (2019). Современное состояние и проблемы научно-технологической кооперации в России // Молодые ученые – экономике региона: сб. мат-лов XVIII Междунар. науч.-практ. конф. (Вологда, 12 декабря 2018 г.). Вологда: ВолНЦ РАН. С. 133–137.

- Кундиус В.А. (2021). Развитие теории и практики кооперации в условиях диверсификации и формирования органического сельского хозяйства // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. № 2. С. 21–30. DOI: 10.37984/2076-9288-2021-2-21-30

- Леонидова Е.Г. (2020). Развитие региона на основе активизации внутренних факторов // Уровень жизни населения регионов России. Т. 16. № 3. С. 70–81. DOI: 10.19181/lsprr.2020.16.3.6

- Симачев Ю.В., Кузык М.Г. (2020). Взаимодействие российского бизнеса с наукой: точки соприкосновения и камни преткновения: доклад на конференции // XXI Апрельская междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества. Сессия L-31. Межфирменное взаимодействие российских компаний: сетевые и пространственные эффекты (Москва,14 мая 2020 г.). Москва: НИУ ВШЭ. 21 с.

- Симачев Ю.В., Кузык М.Г. (2021). Взаимодействие российского бизнеса с наукой: точки соприкосновения и камни преткновения // Вопросы экономики. № 6. С. 103–138. DOI: 10.32609/0042-8736-2021-6-103-138

- Унтура Г.А. (2020). Региональная кооперация науки, высшего образования и бизнеса: национальный проект «Наука» // Регион: экономика и социология. № 3 (107). С. 62–96. DOI: 10.15372/REG20200303

- Ускова Т.В. (2023). Современные проблемы регионального развития и пути их решения // Проблемы развития территории. Т. 27. № 1. С. 7–9. DOI: 10.15838/ptd.2023.1.123.1

- Ускова Т.В., Кувалин Д.Б., Лукин Е.В. [и др.] (2022). Производственный сектор экономики Северо-Запада России: проблемы адаптации и перспективы функционирования в условиях санкций // Проблемы развития территории. Т. 26. № 6. С. 7–28. DOI: 10.15838/ptd.2022.6.122.1

- Ускова Т.В., Лукин Е.В., Воронцова Т.В. [и др.] (2013). Проблемы экономического роста территории. Вологда: ВолНЦ РАН. 170 с.

- Чекавинский А.Н., Кожевников С.А., Ворошилов Н.В. (2017). Институты развития на местном уровне: монография. Вологда: ИСЭРТ РАН. 200 с.

- Шамаева Н.П. (2015) Проблемы и тенденции развития научно-производственной кооперации // Экономика и финансы. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-tendentsii-razvitiya-nauchno-proizvodstvennoy-kooperatsii (дата обращения 14.04.2023).

- Aleksenskii A., Bleuel M., Bosak A. [et al.] (2021). Clustering of Diamond Nanoparticles, Fluorination and Efficiency of Slow Neutron Reflectors. Nanomaterials, 11 (8), 1945. DOI:10.3390/nano11081945

- Bodas Freitas I.M., Verspagen B. (2017). Motivation of university-industry collaborations in the Netherlands. Journal of Evolutionary Economic, 27 (2), 379–412. DOI: 10.1007/s00191-017-0495-7

- D'Este P., Perkmann M. (2011). Why do academics engage with industry? The entrepreneurial university and individual motivations. Journal of Technology Transfer, 36 (3), 316–339

- Galan-Muros V., Plewa C. (2015). What drives and inhibits university-business cooperation in Europe? A comprehensive Assessment. Management, September. DOI: 10.1111/radm.12180

- Sokolowski M., Jordan C.H., Sleap G. [et al.] (2020). Calibration database for the Murchison Widefield Array All-Sky Virtual Observatory. Publications of the Astronomical Society of Australia 37, e021, 1–10. DOI: 10.1017/pasa.2020.17

- Stošić I., Bodroža D., Đukić M. (2019). Analysis of Cooperation between Science and Business in the Function of Improving the Effectiveness of the Republic of Serbia. Economic Growth. Economic Analysis, 52 (1), 138–148. DOI: 10.28934/ea.19.52.12

- Taranenko A. (2020). Status of the mega-science project NICA. Journal of Physics: Conference Series, 1685, 012021. DOI: 10.1088/1742-6596/1685/1/012021